界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

「大家好,我是一個四十歲左右的男人,穿著淺藍色襯衫,我的頭發剪得很短,我有白色的皮膚和藍色的眼睛。」

在第五屆中英無障礙藝術論壇的開場環節,英國大使館文化教育公使湯誌理如此介紹自己。所有人都在發言中描繪了自己的形象,這是用語言表達的方式幫助視障者獲取場景資訊。

在日前舉辦的中英無障礙藝術論壇上,來自無障礙藝術領域的十余位專業人士展開了分享。湯誌理指出,無障礙藝術強調的是「身心障礙的社會模式」(social model of disability),這是1983年由英國殘障活動家麥克·奧利弗(Michael Oliver)提出的概念——殘障是由於當代社會對身體損傷者的忽視,將他們排除在主流社會活動之外所導致的。正如性別是一種社會建構,殘障的建構與系統性的社會歧視緊密相關,藝術更是在討論殘障時極少被註意的領域。

藝術的大門並非對所有人敞開,而這也是探討無障礙藝術的意義。活動現場的問答環節裏,有手語觀眾起身提問,她的表達被傳遞需要兩個步驟:台上的手語轉譯師同時重復她的動作,幫助其他聾人觀眾看到;另一位轉譯把手語轉化為聲音,讓聽人觀眾理解。

在論壇會場,無障礙設施包括中國手語轉譯、電子字幕、輪椅座位席以及出口處的無障礙衛生間。實際上,這些平日很少見到的配套設施只是身心障礙人士參與現場活動的最低需求。相關工作人員告訴界面文化,由於會場座位可以伸縮調整,輪椅座位席的要求並不需要很多改動,但出口處的無障礙衛生間是臨時加設的。

幾乎每個人都會經歷暫時或長期的殘障

文化藝術機構「身身不息」的創始人葛慧超認為,探討殘障藝術家創作空間的前提,是看到社會是基於健全中心主義(Ableism)來設計的——健全中心主義,指的是公眾、政策制定者、教育者普遍地將身心障礙排除在參與之外,把有障礙的人看作「不正常」,並認為他們缺乏某些感知的能力,比如無法工作、智力有限、沒有性生活等。

來自英國的天堂鳥劇團參與了演講與圓桌討論,他們致力於推廣身心障礙藝術家的演出。劇團藝術總監勞勃·索夫利·蓋爾談到,打破健全中心主義實際上和所有人都相關,沒有人能永遠保持健全——幾乎每個人都可能在生命的某個時點經歷暫時或長期殘障;無障礙設施也並非只面向殘障人群,社會所有人都可能對它們有需求:生病的時候、拉大件行李的時候、年老的時候……相比於普遍觀念中認為殘障是一種固定的、邊界分明的身份,事實上它更是一種流動的特征。

天堂鳥劇團的作品【不要泡茶】是一部關於政府如何對待身心障礙公民的戲劇作品。故事中,福利評估人員到殘障者凱瑞斯家中確認她是否適合工作,並用傲慢的測量方式評估其殘障程度。勞勃介紹,這些情節以社群夥伴們的生活經歷為靈感創作。劇團另一部作品是一部約會喜劇,反抗了大眾對於殘障人士的刻板印象——殘障人士沒有愛情更沒有喜劇,他們的生活和性無關。

莫倩婷參與制作過多部無障礙戲劇。她提到,很多時候殘障藝術在表演上並沒有太多話語權,因此她在戲劇中嘗試大量使用即興,讓演員自己決定在舞台上做什麽,「如果在藝術裏面我們都包容不了,社會上會更難包容。」

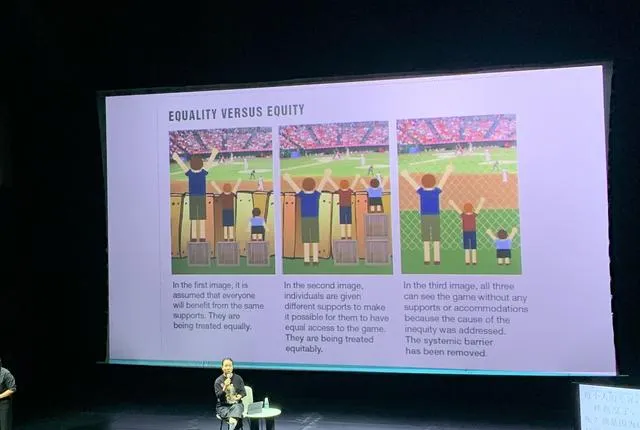

她探討了對公平的不同認識。機會平等與結果平等被討論得更多,許多人認為好的公平是根據每個人不一樣的身高提供不一樣的台階,使人人都能看到球賽。但莫倩婷指出,雖然人們變得一樣高了,但這並沒有真正承認他們之間的差異——我們是不是可以拿掉球場的圍欄呢?既尊重每個人的獨特性,又可以同時享受球賽。她希望無障礙藝術可以創造這樣的空間。

藝術何時可以無障礙?

視訊博主、輪椅使用者趙紅程在現場分享了她主演的戲劇【請問最近的無障礙廁所在哪裏?】時的經驗。在出演之前,她從來沒有想過會和戲劇行業有什麽關系,除了曾在一期無障礙測評視訊中把上海某家劇院列入黑榜。去看演出的她詢問工作人員無障礙廁所,工作人員回復道:您穿紙尿褲是不是會比較方便?

作為觀眾,坐輪椅的她常常在劇場裏找不到輪椅席位、電梯、無障礙衛生間等配備設施。「整個行業對殘障群體都是不了解的,工作人員並不知道怎麽回應一個坐輪椅的觀眾。」輪到她成為演員時,為了順利排練,劇組在上海尋找了許久配備了無障礙設施的劇院。她此前從未在舞台上見過坐輪椅的演員,而參與演出後台工作的身心障礙人士同樣少見。排演完【請問最近無障礙廁所在哪裏】之後,她希望用無障礙表演倒推演出場地的設施建設。

莫倩婷也分享了澳門劇場的情況,雖然基礎的設施好像都有配備——比如澳門最正規的劇院配備了輪椅座位——但只有兩個,「更像是為了表面立場設定的」。獨立藝術工作者傅琳也提到,很多地方雖然配備了無障礙廁所,但到後來會變成堆雜物的地方,無障礙衛生間的欄桿也存在尺寸不對等問題。

此外,現場多位藝術家都強調,創作無障礙藝術時首先要考慮的是藝術價值本身,而非無障礙藝術作品;並認為應該把無障礙藝術放入主流藝術平台的視野,比如作為共融單元進入國際藝術節的平台,而不僅僅是單獨作為無障礙的藝術來推廣。如何讓關心殘障議題以外的人群,和這些藝術作品發生連線,是值得思考的問題。

論壇結束後,界面文化(ID: booksandfun)采訪了莫倩婷,與她進一步探討了無障礙藝術的創作細節。

界面文化:你是怎麽理解「身心障礙」這個概念的?和我們平時所說的「殘疾」或「殘廢」有什麽不同?

莫倩婷: 「殘疾」強調醫學的疾病化,而「殘廢」則有情感上的貶損,這兩者都將身心障礙視為個人問題。我們希望更強調「障」的存在,把重點放在外部環境缺失而產生的障礙上——是社會沒有能夠滿足這些群體的需求,他們被排斥在主流社會活動之外,產生了生活的種種障礙。

界面文化:你會接觸到很多身心障礙的藝術參與者,對於大多數人來說,從事藝術工作的最大障礙是什麽?

莫倩婷: 最大的障礙在於缺乏接觸藝術的機會。我們似乎認為他們只能從事清潔工作或在工廠做打包工,因為我們覺得這是他們最能嵌入社會系統的方式。他們沒有展示自己的機會,也意識不到可以有其他選擇。

此外我認為時間也是一個阻礙因素。在城市生活裏,我們擁有很固定的生活模式,每天以一定的節奏前進。追求速度和效率似乎成為每個人都要追求的目標,但這是誰的標準?為什麽要這麽快?身心障礙者的步調與這個標準不同,我覺得真正的平等是尊重他們的步調,而不是直接將標準強加給他們。

當然,這些都是需要訓練的。現在的問題是,我們在公共空間中很少能見到身心障礙者,有障礙的人和沒有障礙的人完全是分開的,缺乏相互了解的機會。比如澳門,盡管是很小的地方但仍然存在區域劃分,澳門北區的租金比較低,人口密度更高,很多福利機構設施都在那一片,身心障礙人士也更多。然而設施都集中在同一區域和街道上,使得他們難以到其他地方,被「困」在一個區域裏。

因為沒有看到、缺乏了解,我們會覺得殘障者講話好像很慢,對這種慢沒有耐心。但我們為什麽覺得所有人都該以某種方式說話才對呢?

界面文化: 在你的了解裏,現在通常說的主流藝術界對無障礙藝術,比如身心障礙劇團的態度是什麽?

莫倩婷: 據我了解,這些劇團在瑞士、美國、澳洲肯定都不是主流,但是他們會被作為一個職業劇團看待,這就意味著身心障礙者有選擇演員作為職業的機會。但在澳門,我們的步調確實落後很多,大多數演出還帶有一種福利內容。

我覺得審美本身就是一個有政治性的東西——什麽應該看?什麽值得放在舞台上最中心?什麽應該在大家視野的中心?無障礙藝術對它是一個挑戰。

在英美戲劇界,學術上在研究一種叫Relax Performance的形式,不只是舞台上的演員可以有特殊的需要,觀眾也會有。Relax指的是劇場的規則是可以松動的,你去看一個Relax Performance,可能旁邊的觀眾不一定很安靜,他們可能有身心障礙,可能會發生聲音、隨時拍手或走動。Relax Performance主要是說,我們很習慣乖乖坐著看台上發生的東西,但一定要這樣嗎?如果舞台上的審美可以被松動的話,為什麽觀眾席上所謂的規則不可以呢?

界面文化:從論壇中來看,似乎大多數身心障礙者戲劇表達的主題,是探討身心障礙人士的社會處境。就你看來,這是不是也是主題的窄化?

莫倩婷: 我覺得事情總有一些階段,可能我們要先了解自己,了解自己在社會的定位,然後才可以擴充套件到更多的討論,就像我們一定是從自己為中心去討論社會現象的,所以這是不可避免的一個階段,自身的處境確實是首先想說的話。

我在澳門接觸到的身心障礙者表演,要不然就是讓觀眾覺得表演者很慘,要不然就是舞台上很開心地搖一些小彩旗唱歌,表達我們也生活得很好。但身心障礙者也可以演哈姆雷特,也可以在舞台上殺人、犯罪。他們也可以演繹出自己的欲望、愛恨、善良,以及很刻薄很涼薄的人性。

界面文化: 你的共融藝術更多是和戲劇相關,你覺得肢體的藝術形式和其他的表達相比有什麽特點嗎?

莫倩婷: 我覺得戲劇首先是用身體在表達,表演的核心就是這個人本身——關於人的身體自主性,不管是肢體的、聲音的,還是人作為整體的存在。

還有就是戲劇是一個轉化(Transformative)的藝術,我們演一個角色、跳一個舞,或者在台上做一個即興,其實我們會經歷一個過程,經歷之後人會有所轉變,會慢慢了解到自己和扮演的角色是互相共生的關系。我們可能會透過表演去了解自己,而了解自己也會幫助我們去演一個角色。

界面文化:現在有很多藝術作品 會受到爭議 , 弱勢群體被認為在其中被簡化為加強 代表性 的工具。

莫倩婷: 不管做什麽樣的戲劇,前提都是演員要同意。如果我安排他們這樣,他們不願意,那就是有問題的。但我覺得如果是我們有共識的,就不會有太大問題。

比方說我們有一個演員阿來,有一段演出是他要在舞台上講話,我們平時有手語轉譯,但因為他說話手語轉譯聽不太清楚,而且每次都是即興的,那怎麽辦呢?我們和他接觸比較久,知道他發某個音代表了什麽意思,所以我們就想,要不要在他說話和手語中間,再加上一層轉譯,可以告訴手語轉譯他在說什麽。後來我們嘗試了一下,還是決定不要這樣,因為本來這個段落就是給他的表達的,所有人都以為他不會講話,這一段就是他自己在舞台上講自己的話,如果我們讓轉譯在那個時刻加進來,我們反而是在凸顯他就是做不到。

界面文化:你一直強調身心障礙演員的自主性,並且選擇用即興的方式來呈現出來,為什麽呢?

莫倩婷: 因為即興不會被教導要怎麽做,TA會知道方法,但如何選擇最後的呈現是自主的。即興並不是你想要做什麽就做什麽,爵士樂就是即興的,樂手之間也會互相傾聽和配合,這是可以被訓練和被教授的。它一定是自主的,每一次都是不一樣的。

戲劇即興可以讓演員自己做決定,他如果想要出來做某一個動作就做出來,當然不一定好看,就像爵士樂有時候不一定好聽,但那不是重點,重點是他們自己在做選擇。

界面文化:實際上我在采訪你之前很猶豫,因為在會場有很多本身就是殘障人士的藝術家,但由於中間要加一層轉譯,我會擔心時間有限或溝通效果不好。我覺得這也可以是你在采訪最開始提到的,我們每個人都被一種標準時間推著向前走的現例項證。所以我很好奇,你作為非殘障人士長期 做 殘障戲劇 工作 ,有沒有什麽感受你回頭看會覺得自己忽視了的?要怎麽避免這個情況?

莫倩婷: 有非常多的時候,我一直在學習。在傳統的理解裏,導演是一個關於「manipulation」(操控)的藝術,但在無障礙戲劇的語境裏,我發現我沒有辦法「操控」。比如我對一個演員說轉圈比較好,但TA沒有做,或是我溝通多次後TA還是選擇自己的方式。以前我會失望,但後來我想,為什麽我的想法才是最好的呢?可能就不是的,怎麽可以在不掌控的同時,讓這件事情還是在一定的範圍裏去流動?有時候這些流動可能超過了我的計劃,但這也是很有趣的地方。

(圖片除註明外均由本文記者徐魯青拍攝)