離開老家二十多年,老家的人和事已經漸漸模糊了,因為我父母也早就搬出來住,老家的房子一直空著,現在都荒草滿院了。平時幾乎不回,只有逢年過節才會回老家,帶著節禮,也是來去匆匆,看看老家的叔叔大爺,每到一家,放下煙酒點心,坐上十幾分鐘,聊不了幾句就要去下一家,走馬燈一樣,一天去四五家。

開車走在回村的路上,看著兒時上學的小路,已經變成石板路,不會再因為下雨踩一腳泥漿了。村子也美化了,村頭的幾家都是刷成統一的白墻,遠遠看去,幹凈又整齊,一派新農村的景象。不知道是我在外面漂泊時間長了,還是家鄉變了,感覺我離家鄉越來越遠了,家鄉不再是我小時候的樣子,也不是我記憶中的模樣了,變得很陌生。

今年過年回老家,正好趕上叔叔家的堂弟堂妹都帶著孩子一家三口回到叔叔家,叔嬸說啥不讓走,讓我一定在他們家吃完飯再回。叔嬸的盛情難卻,我要執意不吃飯就走,看樣子他們要生氣了。

飯桌上,大家邊吃邊聊,聊外面工作的不容易,聊村裏這些年的人和事。叔叔說,村裏的年輕人要麽上學留在外邊了,要麽出去打工不回來了,村裏沒什麽年輕人了,全是老人。村裏有三年多沒辦過喜事兒了,村裏那幾個沒結婚的小夥子,都成大齡剩男了。現在村裏的姑娘,出去打個工,見了世面,看到大城市的好了,回來就說:不想回這破農村了!

現在的小姑娘找物件,根本不會在村裏住,彩禮多少咱先放一邊,但縣城必須有房,不然就說不上媳婦。那個馮家的小兒子,都三十多了還沒說上媳婦,爹媽急得,到處托人給介紹物件,還不是家裏條件不好,不然早娶上媳婦了。

叔叔說的馮家兒子,我根本就不知道是誰,因為我初中畢業那年我們姐弟幾個就跟父母搬出村子去了市裏,有印象的人只有我們一般大的同學和玩伴,那些同學的父母,住得遠的我都記得不太清楚了,有時候對不上號。其他人還能有印象的不多,其中村裏比我大十多歲的一對張姓兄弟,在我的記憶裏算是印象比較深刻的。

這倆兄弟,智力都有點兒問題,沒有上過學,跟著老爹一起生活,老爹智力正常,但媳婦早就因病去世了。家裏窮,倆兄弟智力有問題,三十多了,也沒有娶上媳婦,就一家三個光棍漢種地過日子。

倆兄弟說話粗聲大氣,語速又慢,總感覺聽他倆說話有那種嗡嗡的回音。倆人雖然智商不高,幹起農活來笨笨的,但很勤快,所以生活沒有問題。

農村的春秋兩季最忙碌,春天拉糞到地裏,施肥,播種,秋天收花生玉米,不管誰家缺人手了,只要喊一聲:大張,二張,走啊!忙不過來了!兩兄弟肯定會去幫忙。村裏人樸實,幫忙也不讓他們白幫,都會給兄弟倆送點兒東西,或是收的花生,玉米,給他們一袋背回家。倆人都不會騎自由車,家裏有個驢車,只有春種秋收時候才回趕上驢車,平時倆人出行,全靠走的,常年穿那種綠膠鞋,不管春夏秋冬。

我十多歲的時候正上小學,那時候作業不多,家雷根本不管學習,大人能問問孩子作業寫完了沒有,已經算是重視孩子學習的家長了。周末和寒暑假,總是我們一幫差不多大的孩子相約,滿村滿地裏瘋跑,沒有玩具的童年,也玩得很快樂!

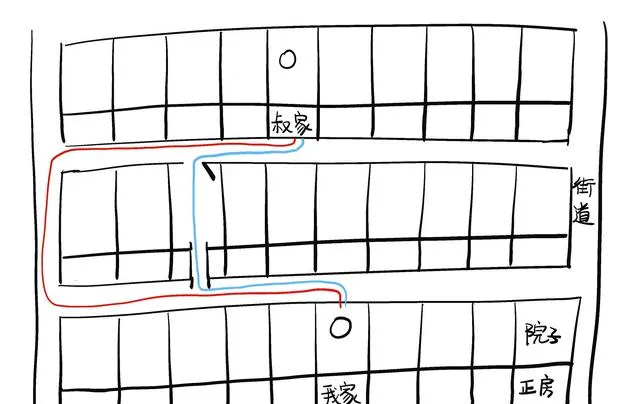

我老家村裏是那種一排排整齊排列的房子,十幾二十家連在一起,兩家之間沒有縫隙,緊密相連,是真正的鄰居。秋天,家家都會把玉米晾曬到房頂,上了自家的房頂,能順暢的走到這排的最後一家,有的鄰居如果上房的梯子壞了,走到這排房任意誰家,找梯子上房,都能走到自己家房頂。

每家除了正房,還有自己的院子,院子長約十幾米。因為十幾家一排連著,想要去隔一排的誰家去串門,就得繞到這一排的盡頭兒才能到,不然就要從中間一排誰家穿過去。

老家房子大概的排列圖

記得一個夏天的中午,太陽炙烤著村莊,大人們都在午睡,知了熱得的叫個不停,整個村子異常安靜。

小孩是不睡覺的,小孩要抓緊每一分鐘能玩的時間,何況是中午沒有大人監視的時間。我想去與我家隔一排的叔叔家找堂妹玩,平時大家前後門都敞開著,我們就找最近的穿堂而過,但中午大家睡覺的時候,會關上前後門,要想走到與我家隔著一排房子的叔叔家,就得走到老遠的東邊胡同轉過去,但小孩就是能有近路就想抄近路。我順著兩排房子中間的路往東走,一路不甘心的挨家看誰家開著門,想穿堂而過少走幾步路。

走了幾家就到了張家兩兄弟的家,這兄弟倆的家,前後門都大開著,從後門能看到前門的街,我輕輕靠近他家後門沒有聲音,也沒看見人。兩兄弟肯定在睡午覺呢!雖然也經常看見這兩兄弟,但沒說過話,聽他倆嗡嗡的說話,對於十歲的我來說,還有點兒怕。

我在心裏鬥爭了好幾個回合,是去繞路還是從他家穿過去?最終,懶惰戰勝了恐懼,還是下決心穿過他家。我想的是躡手躡腳從堂屋走過,然後到了院子裏就直沖到大門外的街上。沒想到,我剛輕輕的走到他家堂屋中間,就聽到一個聲音:這個給你!

我渾身打個激靈,心差點兒跳出來,腿也動不了了,轉頭瞪大眼睛順著聲音看去,是張家兄弟中的哥哥:這個給你!

張家哥哥舉到我面前一個超大的螞蚱,他站在我面前,我感覺他就像個巨人一樣,我得仰視他。我不敢不要,哆哆嗦嗦伸手接過螞蚱,飛奔出去,差點兒被門檻絆一跤。

這種螞蚱,我老家叫老扁

等到了街上,我發現自己滿頭大汗,不是熱的,主要是嚇得!看看我手裏的螞蚱,大腿被我攥掉一條。

十多年過去了,那個夏天的中午我仍然記憶深刻。其實張家兄弟倆非常單純,喜歡接近小孩子,有時候小孩起哄嘲笑他倆,他倆從來不生氣 ,總是笑呵呵的!

我們喝著酒聊著村裏的事,聊到村裏占地賠償。叔叔嘆口氣,說起了張家兄弟。如今,張家兄弟都快六十歲了,老爹也在前幾年去世了。

村裏占地,只占了一小部份,大概有一半村民被占了一小塊兒地,大家拿到的補償1萬至3萬不等。雖說錢不多,但吸引了鎮裏銀行的,賣保險的,業務員為增加自己的業務量,熱情的登門逐個勸說,帶著小禮物,說得天花亂墜。好多人禁不住勸說,都存進了銀行,也有幾個買了保險的,後來後悔又退保的,損失了好幾千塊錢。

張家兄弟倆不識字,錢領回來,就鎖到櫃子裏。不管是銀行的還是賣保險的,就算你說出大天來,張家兄弟一點兒也沒被說動,也可能他們聽不懂,反正錢不能往外拿,必須鎖在自家櫃子裏。櫃子是老式大板櫃,掀蓋的那種,櫃蓋和櫃體中間加一把打鐵鎖。

張家兄弟倆自從有了這一萬多的賠償款,倆人每天都是笑嘻嘻的,眼見得心情愉悅,整個人都有了神采。放錢的櫃子鎖得緊緊的,不管出門還是睡覺,鑰匙都掛在身上。倆兄弟也不一起出門幹活了,一個人出門幹活,另一個就會留在家裏。

有鄰居逗他們:大張,你領那錢可不少,得看好了啊!要不還是趕緊娶個媳婦吧!

大張會對鄰居嘿嘿一笑,晃晃手裏的鑰匙:鎖著呢!

這樣的日子過了一個多月,出事了!一天下午,鄰居聽見張家兄弟異常大聲的叫喊,然後號啕大哭,鄰居趕緊過去看怎麽回事,到了張家一看,大板櫃的鎖扣被從櫃板上撬下來了,鎖沒開,鎖還上面鎖著,板貴的蓋卻可以掀開來了,張家倆兄弟的錢丟了!被人偷走了。

鄰居們都可憐兄弟倆,有人幫忙報了警。警察也來了,但村裏也沒有網路攝影機,要想調查可沒那麽容易。

後來有人說發完征地補償款,村裏確實出現過陌生人,那段時間銀行的,保險公司的來人很多,但兄弟倆的錢,不知道是不是被陌生人偷走了,還是村裏有人惦記上偷走了。錢最後也沒有找回來。村裏好多人也在咒罵偷錢的人,覺得兄弟倆生活很苦,很可憐,偷他們的錢太缺德,會遭報應。

錢丟了以後,兄弟倆再沒了笑臉,每天還是默默的幹活,但神情呆滯,有點兒恍惚的樣子,村裏人說有點兒魔怔了!

他們一直活在單純的世界,不知道人心險惡,那一萬多塊錢,是他們擁有的最大數目的財富,突然之間不翼而飛,他們一定想不明白,為什麽有那麽壞的人。