「孵化」了海明威和畢加索的女人

格特魯德·史坦因誕辰150周年

格特魯德·史坦因(1874-1947)

「你們都是迷惘的一代。」這句話,是一個在巴黎定居了二十年的美國人,和另一個新到巴黎不久的美國人講的。兩個人都是作家,都大名鼎鼎:前一個是格特魯德·史坦因,後一個是海明威。

「迷惘一代」,後來成為文學史的一個固定概念,主要是指在第一次世界大戰之後抵達歐洲,開始闖蕩文壇的一批美國作家新銳。「lost generation」,被譯作「迷惘一代」,是挺浪漫的,挺美的,說一個人「迷惘」,仿佛是說他落入了天才的常見處境,即與社會環境格格不入。要是譯作「失落一代」、「迷失一代」、「迷途的一代」,讓消極成分多一些呢?也合適,從海明威那本有名的巴黎回憶錄【流動的聖節】看,巴黎適合給所有這類狀態當背景:迷失、迷茫、迷戀、失落、迷途、沈湎、沈迷……

海明威在巴黎的一幅留影

海明威寫他的處女作小說【太陽照常升起】時,拿這句話作為題記,小說很成功,使得這句話大為流行。男人在小說裏酷酷地喝醉,女人,也就是出身良好的大家閨秀們,一邊痛心疾首,一邊撲向下一個等待被愛的男人。海明威為他們的嘴塞進了短促、決絕、「當下感」極強的對白。被「迷惘一代」囊括進去的那一批美國人,還有多斯·帕索斯、桑頓·懷爾德等等,他們都是生於世紀之交的同齡人,他們都奔著巴黎而來,為了成為作家而寫作;他們無限高估當作家的好處,一出手就想成名立萬,而很少像他們的上一輩人,比如舍伍德·安德森和德萊塞那樣,真正為謀生而辛苦打工。他們說起自己的「迷惘」,都是不乏自誇的,那個詞是對他們的冒險精神的肯定。

史坦因和她的終身伴侶艾麗絲·B.托克拉斯,

蕾絲邊運動不言自明的偶像

然而他們誰都不是第一個。他們都算是踩在史坦因的腳步裏。

「我一生只有三次見過天才,每一次都在我心裏激起反響,每一次我都沒有看錯。我這樣說,都是在他們身上的天才品位尚未被公認之前。」這番話,出自史坦因晚年(1933年)寫的一本書,其中的「我」,是史坦因的終生伴侶艾麗斯,三位「天才」中的第一位,就是史坦因自己。她用艾麗斯的口吻稱譽她自己: 「我想說的這三位天才就是史坦因、帕布洛·畢加索和艾爾弗雷德·懷特海(哲學家,羅素的恩師之一)……這三個人我都沒有看錯。」

【艾麗絲·B.托克拉斯自傳】,簡稱【艾麗絲自傳】,

史坦因最為暢銷的一本書

心理學上有種講法,說你真心地把一個人當天才來看待,他就能達到天才的高度。 史坦因都不需要被人這樣對待,她對自己的評估就是不世出的天才。 「我來巴黎就是要消滅19世紀的」 ,她說。那是在1903年,她四十歲,到巴黎去和先已在那裏的小哥哥裏奧和嫂子會合,然後,她利用豐厚的家財買進那些當時價格還不高的畫作:塞尚的,雷諾亞的,高更的,馬蒂斯的,布拉克的……她買下的第一幅塞尚,是兄妹二人在一個名叫沃拉德的畫商的店裏,翻箱倒櫃多時後拿下的一張風景畫。

史坦因不只是為了投資而買畫,她買畫,純粹是出於她的「天才」的自許:她看中的東西具有毋庸置疑的價值,即便無人承認,那也只能說明天才的眼光和審美是庸人無法理解的。這些收藏都掛在了花園街27號的公寓裏,史坦因在那兒安家,雇了個名叫埃萊娜的女仆,埃萊娜很有主見,把每天的家用支出限制在8法郎以內, 「堅信但凡能買到的東西都太貴」 ;她對主人的藏品有各種評論,比如她覺得亨利·馬蒂斯的畫不怎麽樣,馬蒂斯住在史坦因這裏時,埃萊娜都不做蛋卷,只攤雞蛋。

亨利·盧梭,郁郁不得誌一生,

但1908年由於在史坦因家遇到畢加索,得到畢的推崇,

他在1910年去世前終於擁有了名聲

無論馬蒂斯還是布拉克,包括畢加索,那時都很年輕,都需要在巴黎打響名氣,而像亨利·盧梭則已經六十多歲,畫了一輩子也找不到幾個知音。布拉克力氣很大,往墻上釘畫是一把好手,但是手頭拮據,亨利·盧梭更是羞澀得連門都不敢敲。 史坦因給他們提供了食宿,告訴他們說,你的這幅畫那幅畫將來是要被收藏進盧浮宮的。

三四年後,他們的腰包都鼓了起來,越來越多慕名而至的人,每天晚上擠滿了花園街27號,追慕一個來自美國的沙龍女主人格特魯德·史坦因的風采。

喬治·布拉克,立體主義的代表人物

史坦因體胖,嗓音低沈,笑聲回蕩在每個客人的耳邊——這些賓客可不只有藝術家、藝術商、作家及其家屬,還包括工人、農民、流浪漢和看熱鬧的人。巴黎的獨立畫展給各行各業的人都提供了機會:前衛畫家們當然需要這一場所來展示自己,商人到這裏來物色未來的市場明星,工匠們等著蓋和拆除展示用的設施,理發匠、鞋匠、雜貨商等等,都可以在這裏掙到自己的一份收入。巴黎給太多的人提供了機會,特別是那些想過波西米亞式生活的文藝青年,史坦因的家,是他們的漂泊靈魂所需的一顆定心丸。

馬蒂斯引起非議的【戴帽子的女人】,就是史坦因在秋季沙龍上買下的。參觀者嘲笑它,嫌它醜怪無稽:一個臉蛋尖削如老鼠的人,眼很大,頭頂一堆烏七八糟的東西,手持一把扇子,人形的比例和背景色都怪誕非常——這算什麽玩意呢?有觀眾忍不住伸手想抓這畫了,但史坦因覺得這幅畫很自然,就像塞尚的畫那樣自然。

馬蒂斯的【戴帽子的女人】

那天的馬蒂斯正在消沈,只是按慣例提筆畫她相濡以沫多年的妻子(【戴帽子的女人】畫的正是她),忽然聽說有人要出四百法郎買畫。在妻子的堅持下,馬蒂斯回話說,價格必須五百。史坦因同意了,自此,馬蒂斯夫婦也成了她家的常客。

1907年9月8日,在史坦因的生命中是個大日子:她認識了艾麗絲·B.托克拉斯——一位理想的同性伴侶,也是得力的秘書,這使她可以去一展作家的抱負。史坦因的寫作是有一股瘋勁的,她從美國帶來一台布裏肯斯德弗打字機,以及一批軟皮筆記本,她隨意翻開一本,在夜間的客人走幹凈的一刻就開始狂寫不止,寫好一張後撕下往地上扔。她從不撕紙,每張寫了字的紙她都留著。到了早晨,艾麗絲撿起紙,破譯那些龍飛鳳舞的字,到打字機上打出來。

【美國人的形成】

1907年前後,史坦因正在寫一本長達千頁的小說【美國人的形成】,跟她的其他小說一樣,這本書一拿起來就讓人想棄。史坦因的筆法很奇怪,喜歡在短短的篇幅裏重復若幹個句子,還有一些中文裏看不出的語法特點,比如她愛用現在分詞。形式與內容不可分,這一現代藝術的不二法則,也體現在她的寫作理念裏,只是要克服形式上的障礙,啃明白她要說的意思,實在太困難:

「我是為我本人和陌生人寫作。這是我寫作的唯一方式。每一個人對於我來說都是一個真實的人,每一個人對於我來說也像某個別的人。在我所認識的人中,沒有一個人能夠想到應該知道此事,因而我是為我本人和陌生人寫作。

「每一個人總是忙於此事,可是他們中又沒有一個人曾想知道此事,即每一個人都像某個別的人,而且他們也知道這一點。多半是每一個人都討厭聽到此事。對我來說,總是知道此事,總是看到此事,亦即一個人看起來像別的人這件事,並把這件事講出來,則又是非常重要。我是為我本人和陌生人寫作……」

史坦因(右)和艾麗絲

誰能忍受這樣的詞句?

書中講了她自己在美國的經歷,但大量重復的插話,大量的「As I have said(如我所說)」,使敘事的線索很不清楚:「如我所說,我喜歡重復」,「如我所說,每一個人多半都喜歡某個人的重復」,「如我所說,喜歡重復的人在某種意義上是一種世俗的人」,「如我所說……」這本書直到1925年 ,才在海明威的大力推動下出版了一版。沒有出版商願意接這樣的稿子,一如慣例,只有史坦因自己相信,她所做的每一件事都是重要的、空前的。

畢加索畫的【史坦因肖像】

畢加索給她畫了一幅肖像,這幅畫,也是除了畢加索和她自己之外沒人會喜歡的:她一身黑袍,頭發束得像修女,面容凝重,下巴尖,鼻子大,臉型、眼睛和面孔的朝向都酷似馬蒂斯畫的那個「戴帽子的女人」。她寫累了的時候,就坐在畫底下的沙發上伸長全身。她習慣寫到淩晨去睡,一直睡到中午,在令她討厭的左鄰右舍拍打地毯的噪音中,不情不願地爬起來。

另一位畫家瓦洛東在1907年畫的史坦因更肥胖,臉色紅潤,一串碩大的念珠從脖頸綴到肚子上,活像一個有一肚子氣的本堂神甫。雖然她雄心勃勃寫成的【美國人的形成】無人理會,不過她給畫家朋友寫的「肖像」還是有機會發表的,其中最知名的三篇發表於1912年的一本雜誌上,分別寫塞尚、馬蒂斯和畢加索。她寫畢加索的那一篇,我們嘗試一下:

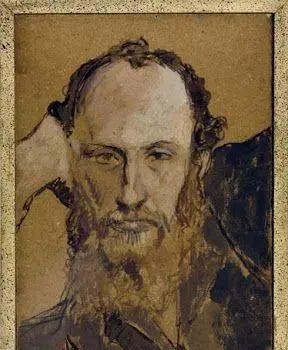

瓦洛東所繪【史坦因肖像】

「此人正在工作而且當時正在創造某樣東西,當時某樣東西正在由此人創造出來。此人是一個人而且始終有某樣東西正在由此人創造出來而且一向有某樣東西正在由此人創造出來。此人從來就不是一個不具有某種東西正在由此人創造出來的人。此人曾一向是一個有一些人追隨的人。此人是一個有一些人追隨的人。此人始終是一個有一些人追隨的人。此人是一個正在工作的人。」

她似乎想將一個具體的畢加索完全抽象出來。當然,「畢加索」可以換上其他任何一個藝術家的名字。篇名僅僅是代號,就像許多先鋒繪畫的畫名都叫「無題」「作品XX號」一樣。

【史坦因和艾麗絲】,威廉·佛爾繪

她自己也從不問別人對她的作品如何看法,只是問「你有興趣看看我的一個作品嗎?」1905年,她把她寫的三個還算「正常」的故事集為【三個女人】,讓嫂子看過,嫂子的評價不錯,1909年,書也得以出版。史坦因很在意它,可以說,她要「終結19世紀」的雄心,就是從這三個故事起步的。不過,她所支持的那些畫家朋友可都走在了她前面:畢加索、馬蒂斯、布拉克,在1910年前後都走入了成名的順境,就連亨利·盧梭也在逝世前兩年得到了關註度。

雖然住在巴黎,身邊有一大群法國人,史坦因卻一直看重美國人的身份。她認為自己是以美國人的精神在把巴黎的先鋒藝術(主要是所謂「立體派繪畫」)推上巔峰,她說,美國是世上最古老的國家,為什麽?因為它的商業力量創造了20世紀,其他國家都在走它的道路。她把一本【三個女人】寄給了哲學家威廉·詹姆士,那是她大學裏的老師,也是對她影響至深的人:她稱他為第一個擁有20世紀內心的19世紀人。

史坦因的哥哥列奧·史坦因,畢加索繪

史坦因兄妹雖然一起搞收藏,但常常意見不一

第一次世紀大戰之後,史坦因開始迎接年輕的美國人。海明威比她整整小兩輪,此外,桑頓·懷爾德,多斯·帕索斯,約翰·鮑爾斯,都來朝拜過這位名聲在外的「達達教母」。達達派是一個派系中人自己無法定義、也回避定義的派別,他們在1910年代的活動和創作,以蔑視公眾為己任,毀掉公眾所認同的舊偶像,破壞一般人閱讀和理解所需要的明晰性、邏輯性,並且從不對自己的作品作任何解釋。達達派的領袖之一泰瑞斯當·查拉說過:一旦解釋,達達主義就失去了意義(後世的蘇珊·桑塔格也曾在「反對闡釋」的意義上捍衛了藝術美學的獨立和反大眾),這樣的走極端,在巴黎燦爛的現代主義曙光期,得到像詹姆士·喬伊斯以及史坦因這麽一些文化風雲人物的支持。

然而喬伊斯終究贏得了屬於他的一席之地,而且是崇高的一席之地,無數人在【尤利西斯】的囈語中找出意義和寫論文的課題,而史坦因雄心勃勃的小說卻得不到此種待遇。 她是個鑒賞家,是個文學藝術的贊助人;她能向公眾亮明自己的眼光和觀點,使那些籍籍無名的創作者被看到,讓他們的天才,他們所持的一些信念傳揚開去。 鑒賞者往往會被譽為「教母(父)」。

1934年,史坦因攜艾麗絲回到故鄉美國

要到1933年,當史坦因支持的作家、藝術家大多取得了成功,她自己的作品才第一次真正算是有了「市場」:【艾麗絲·B.托克拉斯自傳】,這本書在美國上市時,史坦因特地回美國待了七個月,到處巡回演講,跟好萊塢明星打成一片,時代廣場大螢幕的新聞片裏都有她的名字。對歐洲和巴黎充滿好奇的讀者們,認為這本17萬字的書讀不過癮,都要求史坦因繼續回憶下去。

【艾麗絲自傳】用艾麗絲的視角,講述了史坦因自己從美國到巴黎的冒險,也勾畫出了以第一次世紀大戰為中心的二十年間巴黎的文藝眾生,到了最後的兩章裏,海明威出現了。他是在1921年12月抵達的,在認識了史坦因後,二人挽著胳膊的親密場景令艾麗絲十分不爽。對史坦因的恩遇,海明威給了可謂隆重的報答:他問史坦因要來了【美國人的形成】的頭五十頁,一筆一劃地謄抄、修改清楚,然後告訴她「我和我這一代人都願意設法全力幫您出版」。

海明威在巴黎

但史坦因在書中毫不客氣地申斥了海明威的寫作,她直言【太陽照常升起】裏的很多描寫都需要修改重寫。她唯一欣賞的美國作家是費茲傑羅,【艾麗斯】中寫道: "她認為,在同時代的許多著名作家被遺忘時,費茲傑羅的作品還會被閱讀。」 她不客氣的評論,把當年的朋友們都給得罪了:馬蒂斯讀到書中寫自己妻子的文字時大發雷霆,因為史坦因說馬妻有一張「馬一樣的嘴」;布拉克也不高興,他嫌史坦因把立體派的成就都算在了畢加索一個人的頭上。

搭了【艾麗絲自傳】的東風,史坦因的其他一些塵封已久的創作才得見天日,包括給塞尚、畢加索、馬蒂斯等畫家寫的肖像小文。但是評論界的快刀手們立刻蜂擁而上,挖苦她的評語紛至沓來。【新大眾】在1937年刊文說:「達達教母要瘋」;一個書評人冷嘲說:「史坦因的信徒們聲稱,她恢復了語言原始的清新和韻律。」她夢囈一樣的句子被人比作「精神病人的嚷嚷」。更早一些時候,英國【每日電訊報】的一位專欄作家,拿史坦因的作品來操練英式幽默:

「就我個人而言,我一直認為史坦因小姐極富幽默感,多年來她一直在‘傳達’她那些完全難以理解的作品,以吸引那些高雅的藝術家和手工藝人的眼球。」

一本回憶錄可不是史坦因希望被人記住的方式。1947年臨終前不久,史坦因的遺言可謂響亮: 「我是本世紀最有創造性的文學家 。 」她呼籲讀者們「想想【聖經】和荷馬,想想莎士比亞,再想想我。」 可是怎麽想呢?今天的異次元讀者,似乎也還沒能想起她來。但是被她照顧過、扶持過和傷害過的人都不會忘記她的。海明威在1964年的回憶錄【流動的聖節】裏對她反戈一擊,他說,史坦因的文字許多地方「重復又重復,一個更一絲不茍、更不懶惰的作家會把它們扔進垃圾筐裏。」

【自由與愛之地:入以色列記】已重版

點選購買👆限量簽名本

歡迎存取 由我主持的

【作家酒館】 at 看理想FM

本文系原創

先發【第一財經日報】

圖片來自網路