在之前的文學訪談錄【雙重時間】中,柏琳已經展露出她對文學的把握和對世界的興趣,有意味的是,她與這些作家的對話都圍繞著將人類隔開的「邊界」。而前南地區是以慘烈的族群戰爭結束冷戰的,此後在不斷的世界分裂中,這塊土地似乎已被遺忘。因此,當柏琳決定獨自行走在巴爾幹半島,想要去尋找那個已經不存在的南斯拉夫時,她發現,當我們終於能走出邊界,去看一看這個世界時,邊界的意識仍深深地嵌在世人的頭腦中。

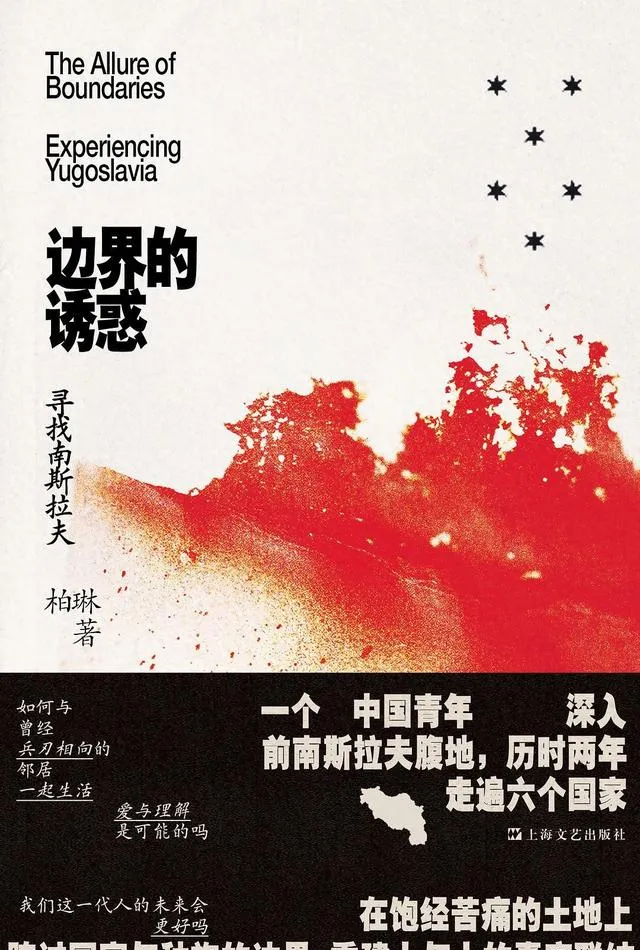

【邊界的誘惑】,作者:柏琳,版本:單讀·鑄刻文化|上海文藝出版社 2024年2月

前往族群邊界的遊記

這是一本屬於travel writing的書,即通常所說的遊記。此種型別的作品往往都是以旁觀者的身份和第一人稱視角,采用客觀描寫和個人觀感為主的形式。這些年,很多國人走出國門,去世界各地旅遊,寫下不少此類文章,但多數遊記都是走馬觀花,像是旅遊指南,抄抄百度的知識,寫寫自己的感受,很難稱得上是文學作品。柏琳的遊記在這方面令人耳目一新,她懂塞爾維亞語,行前又已經有大量知識儲備,這使得她能深入當地,仔細觀察和思考。與【雙重時間】相比,【邊界的誘惑】可以說是一本屬於她自己的書。

在我看來,優秀的遊記大抵有兩類,一類作品是夏多布裏昂式的,以自我為中心,在遊記和回憶錄中敘述自己在歐美和中東的遊歷,反映他的時代,也描述自己的一生。另一類作品是馬可·波羅式的,以物件為中心,在遊記中記述元朝各地的風土人情。夏多布裏昂式的遊記本質上屬於自傳性的,較為近似的有劉子超的【午夜降臨前抵達】,敘寫作者在歐洲各地的旅行,「在旅行和寫作中確認自我」。更多的遊記都是馬可·波羅式的,如美國作家伊娃-霍夫曼的【回訪歷史:新東歐之旅】,講述東歐轉型後各國的變化,同時摻雜東歐的歷史和文化。

柏琳這本遊記似更偏於後者,在遊記中敘寫自己的所見所聞,同時運用有關巴爾幹半島的歷史知識,向讀者描摹了一幅前南地區的畫卷。所不同的是,盡管他們都具有新一代年輕人的寫作風格,表達的方式更加自我,但柏琳的主題更為宏大,如果說劉子超是要寫出個人的「抵達」邊界,柏琳則是要寫出隔開群體的「邊界」。

德裏納河上的橋。橋是巴爾幹的隱喻,是南斯拉夫的象征。這塊土地是如此孤立,卻又與東方和西方血肉相連。

這裏的「邊界」既是指國家之間的界線,也是指人們內心的界線。就像巴爾幹半島屬於想象中的歐洲邊緣,「邊界」也是一個想象的共同體的國界。曾經的南斯拉夫,是一個多種宗教族群的結合體。公元六世紀,部份斯拉夫人南遷巴爾幹半島,形成塞爾維亞人、蒙特內哥羅人、克羅埃西亞人、波赫人、斯洛維尼亞人、馬其頓人,在漫長的歷史中,這塊地區曾分別被鄂圖曼帝國、奧地利帝國和奧匈帝國統治,信奉不同的宗教,如塞爾維亞人信奉東正教,克羅埃西亞、斯洛維尼亞人信奉天主教,波赫則是天主教、東正教和伊斯蘭教共存,由此分為塞族、克族和穆族。

作為一個想象的共同體,南斯拉夫於1991年分裂,直至2006年解體為六個國家,各族群之間為了爭奪更大的「邊界」,其間經歷了血腥的戰爭,尤以克羅埃西亞與塞爾維亞,波赫克族與塞族、穆族之間的戰爭為烈。1992年至1995年波赫戰爭爆發期間,首都塞拉耶佛遭到四年圍困,造成巨大傷亡。這座曾引爆第一次世界大戰的城市,再次受到世界的關註,為了表達抗議,蘇姍·桑塔格曾在圍城期間前往塞拉耶佛,排演貝克特的戲劇【等待戈多】,這段經歷後來被她寫進了題為【在塞拉耶佛等待戈多】的隨筆中。

這篇隨筆是對歐洲二戰後第一次最大規模戰爭的深思,也是二十多年後,一個中國年輕人來到此地希望尋找答案的動機。人類的行為常常是無法理喻的,蘇姍·桑塔格在這塊土地上思考「等待戈多」,柏琳則在這裏悟出「邊界的誘惑」。

尋找南斯拉夫

此書的副標題是「尋找南斯拉夫」,但書中只寫了斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波赫和塞爾維亞四個國家,據作者說,由於歷史文化的復雜性,以及疫情導致的旅行耽擱,她計劃將蒙特內哥羅、北馬其頓放在另一本書中,並對塞爾維亞的部份加以補充。四個國家的順序安排也不是按照作者的行程,而是根據各國分離出去的時間先後。

首先進入讀者眼界的是斯洛維尼亞,這是前南最先獨立出去的國家,首都盧比安納意為「一個被愛的地方」。在作者眼裏,這個只有二百多萬人口的小國最親近西歐,歷史上一直處於奧地利的統治之下,熱愛自由而又性情平胡。作者寫道,和他們相比,克羅埃西亞人就像是羅馬戰士,塞爾維亞人就像是荷馬時代的英雄。這個小國基本上是和平分手的,當前南其他地區仍處在不斷的沖突中時,斯洛維尼亞卻保持了它的美麗和寧靜,滿足於平凡的市民生活。

作者在寫這本書時,克羅埃西亞尚未成為歐盟申根國家,邊境警察告訴她,這一天不會太遠了,「我們屬於歐洲。」克羅埃西亞人普遍認為自己從來都是歐洲的一部份,並為首都札格瑞布能提供完整的受教育機會而深感自豪,這給了作者很深的印象,作者寫道,首都札格瑞布一直都十分珍視自己「西方文明世界」的氣息。

在反抗拜占庭帝國的時期,克羅埃西亞人得到羅馬教皇支持,從此在心理上向羅馬天主教傾斜,與同屬斯拉夫族的塞爾維亞人相互傾軋,上世紀二十年代,克羅埃西亞民族主義就想脫離南斯拉夫王國,制造出「民族自決」的英雄敘事。作者參照著名學者葉禮庭的觀點,認為現代意義上的巴爾幹民族主義,是由西歐輸入的,而克羅埃西亞人賽德則向她指出,前南每個族群都需要這種傳奇,以支持其獨立的合法性。

札格瑞布大教堂是克羅埃西亞最高的建築物。經歷過1880年的大地震後,教堂再未恢復雄麗樣貌,當地人告訴作者,尖塔似乎永遠都在維修,從沒有人見過兩個尖塔同時完整的模樣。

克羅埃西亞與塞爾維亞的矛盾似乎難以化解,在作者眼裏,克羅埃西亞離東方太近,離西方卻不夠近。它的近鄰是伊斯蘭的波赫和東正教的塞爾維亞,「對大多數克羅埃西亞人而言,他們世俗生活的中心是維也納,而精神生活的中心,則是梵蒂岡。」宗教的因素終於使作者意識到,是不是斯拉夫人,是否說共同的語言,克羅埃西亞人覺得這並不重要,他們屬於天主教的西方,塞爾維亞屬於東正教的東方,這才是最重要的邊界。

中國讀者大多熟悉前南電影【華瑟保衛塞拉耶佛】,從塞爾維亞首都貝爾格勒到波赫首都塞拉耶佛仍然不通火車,這是四年波赫內戰留下的傷痕。兩國邊境有一個三岔路口,一條通往克羅埃西亞,一條通往塞爾維亞,還有一條通往波赫。南斯拉夫解體前,這裏是一大塊農田,沒有邊界,如今這裏屬於波赫塞族共和國。戰爭期間,塞族軍隊圍困了塞拉耶佛,當地居民為了分到一塊麵包,整日排著長隊,沈默地等待救援,每隔幾天他們就會冒著生命危險,到啤酒廠取飲用水,成為山丘上狙擊手的移動靶子。

作者徒步在「狙擊手大街」,感到腳下居然有點發軟,她想象當年人們穿過馬路就像是一場俄羅斯輪盤賭,「仿佛死神就站在馬路對面,笑著往左輪手槍裏放子彈,你要是能穿過馬路,‘砰’的一聲,空槍,他接著跑去下一個路口等你。」「那四年裏人們已經習慣看到街頭有人被槍殺,來不及救助和痛哭,他們要更拼命地跑完自己剩下的路程。」

如今,這座城市的槍炮聲早已停息,當地穆族不願回憶那段歷史,他們只想活在當下,向往著某種新型的世界主義,成為歐洲的一部份,年輕的一代熱衷於觀看英超聯賽和搖滾演唱會,憧憬著去倫敦、巴黎和柏林旅行,而居住在塞拉耶佛的穆塞兩族卻互不來往,那個世界主義依然屬於想象。

行走巴爾幹半島,離不開周遊塞爾維亞這個信奉東正教的國家。作者似乎對它帶有更多感情色彩,也許是由於塞爾維亞人的斯拉夫激情,以及他們確信自己不可能得到西方理解的絕望,都給了作者一種悲劇感。在作者眼裏,塞爾維亞人熱愛自由,歷史上多次領頭抵抗鄂圖曼、奧地利的統治,「他們的民族性格裏總是缺乏媾和、茍活這樣的字眼。」從前的南斯拉夫如今只剩下塞爾維亞,首都貝爾格勒作為前南魂魄的殘存,身上帶著二戰納粹空襲和北約轟炸而留下的彈孔。

貝爾格勒老城區街角的早晨。這座城市甚至沒有一致的建築風格,它讓新與舊共存得如此坦然。

也許,真正的遺存不是戰爭廢墟,而是作家安德裏奇的作品,這位巴爾幹半島第一個獲得諾貝爾文學獎的作家是塞爾維亞人的驕傲,納粹德國占領貝爾格勒期間,他隱居在老城普裏茲倫大街公寓,埋頭寫作他的波士尼亞三部曲,對戰火紛飛的世界冷漠以對。安德裏奇真正理解各族之間的矛盾,懂得三大宗教難以妥協的糾葛,他曾寫道:「穆斯林望著伊斯坦堡,塞爾維亞人望著莫斯科,而克羅埃西亞人望著梵蒂岡。他們的愛在那兒。而他們的恨在這兒。」

作者喜歡的奧地利諾獎作家漢德克同樣關註著這塊土地,他曾在隨筆中一遍遍問自己:「我們這一代該如何面對南斯拉夫呢?」這似乎也是柏琳在這本遊記中要「尋找南斯拉夫」的宗旨。

邊界的困惑

作者在講述南斯拉夫的故事時,時常對族群之間的矛盾感到困惑不解,她想要尋找真相。實際上,作者身處的是一個後南斯拉夫時代,就像當今世界的分裂,這同時也是一個後真相時代,在這個時代,事實已經不那麽重要,重要的是人們的信仰和情感。正如本書中所描述的那樣,前南地區的沖突和分裂,是歷史上各族群之間愛恨交織的結果。

在我看來,僅僅提倡世界主義未免顯得空洞,無法應對各個族群之間的沖突,前南的分裂不過是當今世界分裂的一個縮影。也許,我們需要反思近代以來興起的民族國家(national state)理念,這一理念強調基於民族、宗教、語言和習俗的共同體,但在前南地區,源自同一種族,操著同一語言的塞爾維亞族和克羅埃西亞族,以及波赫的塞族、克族與穆族的聯合體卻失敗了。

兩百年前,偉大的康德曾提出「永久和平」的概念,我覺得,要想真正實作這一人類理想,就應當首先堅持康德關於人是目的的教導,在此基礎上構建起契約型國家,而不是強調歷史想象的共同體。只有這樣,世界各國人民才可能會和平相處。因此,此書最令人印象深刻的是,作者在書中描寫了許多普通人,給這本書賦予了一種獨特的價值,書中沈甸甸的敘述帶給讀者最寶貴的啟示是,凝聚各個族群的永遠是普通人的日常生活,而不是宏大的民族、宗教的身份認同。

作者在書中寫了老年人的懷舊,也寫了年輕一代的態度。他們沒有歷史包袱,而是把眼光投向未來。司機索亞是波赫塞族人,在駕車開往波赫的路上,他熱情地向作者介紹一個音樂團體:「在我們這兒,宗教的多樣性才是治愈、希望和慶祝的源泉,而音樂是最好的表現方式,這才是真正的波士尼亞。」當政客們仍然在鼓吹對抗時,年輕人想的卻是「我們如何能夠像正常人一樣地生活?」

另一個波赫年輕人埃米爾總結道:「種族和宗教不應該繼續成為塞拉耶佛的標簽。」大學生盧卡的希望更加宏遠,他對作者說:「我希望,有一天在塞拉耶佛,如果一個年輕人想學習哲學,不會有人對他說,‘這樣你就找不到工作了’。我希望,我們的孩子都會得到良好的生活,無論他是塞族人、克族人還是穆族人。」這使作者想到:「這哪裏是塞拉耶佛的未來,這分明就是世界憧憬的未來。」

飽嘗了戰爭的苦痛,目睹人與人之間的分裂,年輕一代更覺得日常生活的寶貴,更具有全球視野和人本主義。塞爾維亞的網球巨星喬科維奇曾在接受采訪時,盛贊克羅埃西亞的足球巨星莫德裏奇,他說:「我們認為體育精神高於一切。對於受到戰爭直接傷害的人,我想他們無法忘記傷心的事,但生活一定要繼續。」而莫德裏奇此前也在媒體上表達了對小德的由衷欣賞。

前南地區,這塊美麗的土地蘊藏著希望。作者用生動的文筆描寫了巴爾幹半島的環境,乘車穿過崎嶇起伏的山脈,行走在嶙峋陡峭的海岸,湛藍的亞德裏亞海面「藍得不講道理」,還有滿街的酒吧和咖啡館,人們唱著東歐搖滾和巴爾幹民歌,跟著節奏搖擺。在札格瑞布,在主張各族和睦相處的偉人斯特羅斯梅爾的塑像前,「有一對父子正在玩街頭足球。父親揚起腳,足球被高高地踢向五六歲的孩子。小男孩沒有接住,球滾入了塑像旁濕漉瀌的丁香花叢。男孩發出快樂的尖叫,跌跌撞撞地跑入花叢撿球。」

歷史沒有涇渭分明的定論,但未來可以選擇。只有生活是永恒的,忘記這一點,寧靜的大海就會掀起滔天的巨浪。

撰文/景凱旋

編輯/宮照華

校對/薛京寧