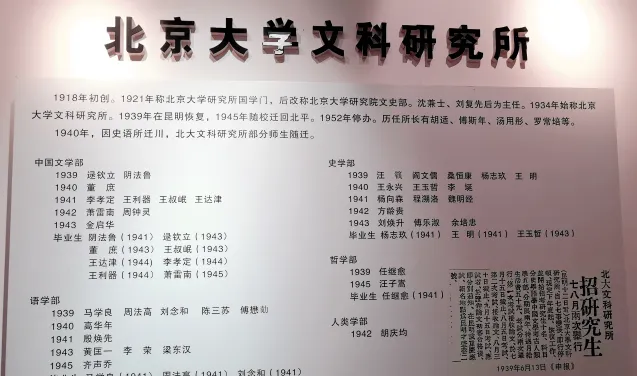

外公鄭天挺(字毅生)先生是20世紀著名的教育家、歷史學家,其前半生與北京大學文科研究所有密切關系。1921年鄭天挺考入北大文科研究所讀研究生,畢業後長期在北京大學工作。1937年「七七事變」後,北大奉命西遷,與清華、南開聯合組建國立西南聯合大學。1939年北大與同時遷往昆明的中央研究院歷史語言研究所合作,恢復北大文科研究所。根據【鄭天挺西南聯大日記】記載,傅斯年(孟真)自任北大文科研究所所長,鄭天挺擔任副所長,實際主持所裏事務。

1939年鄭天挺任北大文科研究所副所長培養研究生

一、「北大十翰林」和「寶台山士」

1939年中國國土大半淪喪,物質條件極其艱苦,但北大文科研究所的研究條件還是相當優越,師資陣容堪稱奢侈,導師均為文史界一流學人,除了北大教授羅常培(莘田)、唐蘭、羅庸(應中)、楊振聲(今甫)、湯用彤(錫予)、姚從吾、向達(覺明)、賀麟(自昭)、鄭天挺等人外,還聘請了陳寅恪、李濟(濟之)、董作賓(彥堂)、李方桂、丁聲樹(梧梓)等人兼任導師,可謂文翰薈萃。鄭天挺在日記中寫道:「今後研究生之生活擬采取書院精神,於學術外,註意人格訓練,余擬與學生同住。」

為從全國各大學遴選優秀畢業生,北大文科研究所在【申報】刊發了招收研究生的訊息和辦法,報考時篩選條件極為嚴格,以學術研究水平胡專業知識為基準進行審查,只有考生送出的論文透過審查,才能獲得參加筆試、口試的資格。以求才為本,考試參照了中國科舉制度中的「殿試」方式,文科研究所領導傅斯年和鄭天挺擔任主持參與全過程,文科研究所委員會負責評審考生論文,筆試依照各研究生呈繳之論文分別出題。口試最為嚴格,均分別舉行,試完一人再試一人,兩位主持者和兩位導師依次提問,錄取名單最後由文科研究所委員會確定。

經過嚴格的考試,北大文科研究所首屆入學研究生共十人(次序依科別、姓氏依筆畫):哲學組王明、任繼愈,歷史組汪篯、楊誌玖、閻文儒,文學組逯欽立、陰法魯,語言組馬學良、劉念和、周法高,時有「北大十翰林」之稱。傅斯年對招生結果非常滿意,贊譽「考了十個學生,皆極用工,有絕佳者,以學生論,前無如此之盛。」

研究生入學後與導師同吃同住在昆明青雲街靛花巷三號。外公鄭天挺在日記中記載:「(吾)移行李箱櫳至靛花巷三號北京大學文科研究所二樓西屋中間。孟真居吾之北,學生讀書室居吾之南,莘田居吾對面,錫予、從吾、寅恪則居樓上。但錫予、從吾尚未至。布置室中木器書籍,多賴郁泰然之力,可感也。」

北大文科研究所濃厚的學術氛圍,為學生以後的學術研究和知識結構的拓展,打下了良好的基礎。他們像嗷嗷待哺的雛鷹,充分利用這難以遇到的學習機會刻苦鉆研,受到了踏實嚴謹的技能訓練。優秀學生聚集在一起自然發揮優勢互補的馬太效應,不久就開始發表學術論文,受到學術界的關註。

在敵機的狂轟濫炸下,北大文科研究所很快就結束了那段在城裏的日子,遷到史語所所在地昆明北郊龍泉鎮龍頭村寶台山響應寺彌勒殿,很有點中國古代書院的味道,而書院的導師及主持人稱「山長」,因而羅常培戲稱鄭天挺為「山長」。當時寶台山外各村鎮,有不少聯大教授和社會名人寄寓,他們用「寶台山北大十翰林」稱呼這些學生。陳寅恪教授和向達教授在寶台山暫住時,也如此稱呼這些弟子,被記載在回憶錄中。

北大文科研究所研究生的培養不僅使戰爭時期中華民族學術文化薪火相傳,更為新中國文教事業的發展培養了一批雄厚的後備力量。自1941年至1945年,北大文科研究所共招收了四屆二十多個研究生,他們在寶台山上辛勤研讀,弦歌不輟,被稱為「寶台山士」。他們在特殊的歷史條件下,在艱苦的環境中打下了深厚紮實的學術基礎,外公對他們的學養、學術方向和未來學術成就充滿了信心,曾欣慰地說:「北大文科研究所沒有出一個廢品!」事實證明,這些研究生都成長為中國文史哲學研究領域裏著名的學者和領軍人物。

昆明龍頭村彌勒大殿,史語所、北大文科研究所舊址

北京大學文科研究所介紹

二、「北大十翰林」之逯欽立教授

逯欽立(1910-1973),字卓亭,山東巨野人。中國著名的古代文學史研究專家、中國古文獻專家。

逯欽立1935年考入北京大學哲學系,積極參與一二·九學生運動。1936年轉入中文系,曾主編【北大周刊】【北大旬刊】。當時外公鄭天挺在中文系任教,講授【校勘學】【魏晉南北朝史】等課程,逯欽立聆聽過。1937年盧溝橋事變爆發,北大南遷,輾轉千裏,師生二人在長沙國立臨時大學見面,百感交集。隨著戰事的發展,特別是日軍攻陷南京後,長沙臨大被迫轉移到昆明,更名為國立西南聯合大學。在西遷的過程中,逯欽立參加了湘黔滇旅行團,與黃玉生、聞一多等11位教授加上284名男同學,68天步行3500余裏,克服艱難險阻到達昆明,震動海內外,史稱「教育長征」「學子長征」。

1938年5月4日西南聯大文法學院在雲南蒙自正式開學,下午北大舉行了五四運動紀念活動,會後北大中文系參加過步行團的三、四年級學生,邀請外公等四位教授在南湖菘島千秋不朽堂前合影(右一為組織者逯欽立,右二為鄭天挺教授)。這張照片是西南聯大成立開學那天留下的唯一師生合影,被載入西南聯大的史冊。

1938年北大中文系師生在雲南蒙自南湖菘島合影(前排左起:羅常培、魏建功、羅庸、鄭天挺、逯欽立)

1939年逯欽立考入北京大學研究院文科研究所,師從羅庸、楊振聲兩位導師,研修先秦兩漢魏晉南北朝文學,1940年研究生畢業後破例批準延期兩年,以研究所研究助教之職完成學術著作。1940年秋冬之交,為了充分利用戰時史語所提供的豐富圖書資源和翔實史料,提升畢業論文的深度和廣度,在外公鄭天挺的力促下,學生馬學良、周法高、劉念和、任繼愈、楊誌玖、李孝定等隨同史語所遷往四川省南溪縣李莊借讀研修。1941年6月底7月初,外公鄭天挺和羅常培教授跋山涉水到李莊看望學生,對任繼愈、馬學良、劉念和三人的畢業論文進行評定和答辯。返回昆明後,外公看到逯欽立潛心研究和校輯【先秦漢魏晉南北朝詩】需參照近三百種書籍的浩瀚工程,應傅斯年所長要求,力促逯欽立赴李莊開展研究和著述。

1942年逯欽立在南溪李莊北大文科所辦事處以畢業論文【詩記補正】透過答辯,並獲教育部核發的碩士學位。時任導師之一的羅庸先生喜悅之色溢於眉睫稱贊說:「勤利(逯欽立的號及筆名)論文盈尺,書法如同殿試小楷。」畢業後在中央研究院史語所任助理研究員,從事古典文學研究。1948年被廣西大學中文系聘為副教授、教授。1951年被東北師範大學中文系聘為教授。1973年趕赴學校參加「批林批孔」運動的途中突發心肌梗塞,後不治去世,終年64歲。

1940年11月28日昆明寶台山響應寺北大文科所部份研究生合影

1943年聘任逯欽立為中研院史語所助理研究員

逯欽立教授生前著述甚豐,著有【屈原離騷簡論】、【先秦漢魏晉南北朝詩】等,均在學術界頗有影響。其所著【先秦漢魏晉南北朝詩】共250余萬字(一百三十五卷),經過二十余年的修改和刪定,是迄今為止最完備的先秦至隋朝的詩歌總集。它總結了至今仍為古文獻界研究和整理遵循的原則和規範,每詩註明出處,詩人下列小傳,考證頗精,被譽為「研究上古中古文學者必備之書,填補空白之作」,成為二十世紀古代文學獲得成就的標誌性成果。該書1983年經學界和中華書局的共同努力而出版,相繼獲國家出版總署頒發的「首屆全國古籍整理優秀圖書一等獎」「首屆中國出版政府獎圖書獎」,成為新中國最有代表性的學術著作之一,是全世界圖書館收藏數量最多的中國古代文學總集之一。

除此之外,逯欽立教授在漢詩研究、陶淵明研究、漢樂府研究和古代文學理論研究上都取得了非常有價值的成果。尤其在近代和現代學術史上對陶淵明的研究,於考證、校勘、註釋和評論等四方面均取得了巨大成就,為後續研究奠定了堅實的基礎,具有很強的指導意義。他用畢生精力校註的【陶淵明集】,1979年由中華書局出版。

逯欽立教授生前所寫的其他多篇論文,經天津師範大學中文系教授吳雲編輯整理,定名為【漢魏六朝文學論集】,1984年由陜西人民出版社承印。當時出版社總編輯要求編者找一位權威學者寫「序」,吳教授找到了外公鄭天挺。當外公得知是為他的得意門生逯欽立的遺著寫「序」欣然允諾,並利用國慶日休息時間寫好交給了吳教授。全文如下:

逯欽立【漢魏六朝文學論集】序

鄭天挺

一九三七年,抗日戰爭起,北京大學、清華大學、南開大學三校離開平津,遷往長沙,再遷昆明,成立西南聯合大學。共同招生,共同教學,共同管理;三校又分別設立研究所。

北大文科研究所設在昆明北郊龍泉鎮(俗稱龍頭村)外寶台山響應寺,距城二十余裏。考選全國各大學畢業生入學,由所按月發給助學金,在所寄宿用膳,可以節省日常生活自己照顧之勞。所中借用歷史語言研究所和清華圖書館圖書,益以各導師自藏,公開陳列架上,可以任意取讀。研究科目分哲學、史學、文學、語言四部份,可以各就意之所近,深入探研,無所限制。

研究生各有專師,可以互相啟沃。王明、任繼愈、魏明經從湯用彤教授;閻文儒從向達教授;王永興、汪篯從陳寅恪教授;楊埏、楊誌玖、程溯洛從姚從吾教授;王玉哲、王達津、殷煥先從唐蘭教授;王利器、王叔瑉、李孝定從傅斯年教授;陰法魯、逯欽立、董庶從羅庸教授;馬學良、劉念和、周法高、高華年從羅常培教授。(次序依科別、姓氏依筆畫)其後,歷史語言研究所遷四川李莊,也有幾位相隨,就學於史語所諸先生。

寶台山外各村鎮,有不少聯大教授寄寓,還可以隨時請益。清華文科研究所在司家營,北平研究院歷史研究所在落索坡,都相距不遠,切磋有人。附近還有金殿、黑龍潭諸名勝,可以遊賞。每當敵機盤旋,轟炸頻作,山中的讀書作業,從未間斷。確是安靜治學的好地方。英國學者李約瑟、休斯到昆明,都曾在所下榻。

在抗日戰爭期間,一個愛國分子,不能身赴前線或參加革命,只有積極從事科學研究,堅持謹嚴創造的精神,自學不倦,以期有所貢獻於祖國。寶台山士就是這樣的。兩個月前遇見任繼愈教授,他說寶台山是出了不少人才的。我深以為然。

逯欽立教授畢業後,講學南北,著作等身,曾用畢生精力校註【陶淵明集】和校輯二百五十余萬言的【先秦兩漢三國兩晉南北朝詩】。 收在本文集中之論文,亦是逯欽立教授數十年心血的結晶,見解精辟,極見功力。他不愧是寶台山士。關於他的生平著述,詳見羅筱藻所作【傳略】和吳雲的【編後贅記】,不再贅述。吳雲同誌與逯欽立教授未曾謀面,能夠這樣熱心,他的品格是值得表揚的。

一九八一年國慶

沒想到過於勞累,外公寫完「序」不久便不幸去世,沒有看到新書的出版。為了表達敬意,2014年吳雲教授特地寫了回憶文章【緬懷鄭天挺先生】,刊登在當年8月5日的【南開大學——南開故事】和【天津今晚報】上。

文章節選如下:

我與鄭先生相識於1950年11月。其時,我在北京大學文科研究所整理明清檔案。鄭先生任北大歷史系主任,兼文科研究所副所長。明清檔案整理由鄭先生負責,具體從事檔案整理者七人。鄭先生給我們整理人員開過幾次會,主要強調在整理過程中,要特別註意把太平天國和義和團運動的檔案資料挑選出來。

我同鄭先生接觸較多,是1952年全國高校院系調整之後。那年暑假,他調任南開大學歷史系主任,此後又升任副校長。此年我考入南開大學俄語專業,後轉讀中文系。報到的次日,我便拜訪了鄭先生。他住在楊石先校長所住的東村五室單元之內。

1980年春天,西南聯大北京大學文科研究所首屆畢業生逯欽立先生遺稿,由其同學北大歷史系教授閻文儒先生轉給我,讓我設法出版。逯先生輯校的【先秦漢魏晉南北朝詩】三巨冊,及校註的【陶淵明集】,中華書局留下決定出版,獨將其數十年所寫並已在重要學術刊物發表的論文等退給家屬。閻文儒先生是我姑父,他交給我的任務,我無法推辭。當時我被陜西人民出版社聘為特約編輯,遂同出版社總編聯系為逯先生出版論文集事。總編輯同意出版逯先生文集,但要求我找一位權威學者寫序。我首先就想到了鄭天挺先生。我來到鄭先生家,說明逯欽立「文革」中英年早逝以及遺稿情況,並提到他的文集【漢魏六朝文學論集】已找到出版社,請鄭先生寫序。鄭先生欣然允諾。

20世紀80年代初,有關西南聯大的資料還較少,我希望鄭先生寫序時,西南聯大的情況多寫一些,以便後人研究。鄭先生在序言中,不僅寫了在昆明時北大、清華、南開三校都設立研究所,還具體寫了北大文科研究所辦學的具體地點、學生膳食、借閱圖書等情況,並寫出當時研究生的姓名及其導師姓名。序中還寫道:「兩個月前遇見任繼愈教授,他說寶台山(文科研究所所在地)是出了不少人才的。我深以為然。」序言寫完後,我前往先生家去取。他告訴我,過幾天要到北京開政協會。我說您開完會,我再來看您。萬萬沒有想到,鄭先生開完會回津患感冒,並引起了肺炎,不久就與世長辭。

我與逯欽立教授的次子逯若亮相識於2019年南開大學舉行的「紀念鄭天挺先生誕辰一百二十周年暨第五屆明清史國際學術討論會」。2023年11月在紀念西南聯大成立85周年之際,我們一起結伴去雲南蒙自、昆明和四川李莊尋根,逯若亮給我講了許多鄭天挺先生關愛他父親的故事,最後感慨地說:「鄭天挺教授學識淵博、學風嚴謹、為人謙遜,對學生循循善誘、誨人不倦、無微不至。鄭老作為一位著名歷史學家和教育家,在百忙之余為自己學生的遺著寫序,真是罕見,我們全家人永遠懷念他!」

三、「北大十翰林」之任繼愈教授

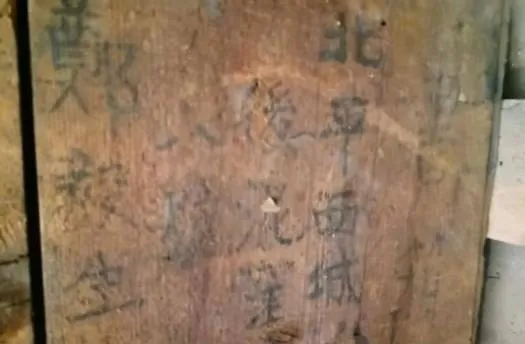

外公鄭天挺家裏保存著六只長、寬、高各約一米的大木箱,它們是抗戰勝利後歷經3000多公裏的路程從昆明托運回北平的,裏面是外公在西南聯大八年期間積攢的各種貴重物品,包括書籍、文稿、信件、繪畫、檔等。這些敦厚而沈重的木箱,四周綁著厚厚的麻繩,外公忙於工作一直沒有開啟。最初它們被安放在外公前毛家灣1號屋裏,後來被堆放在外公府學胡同26號院老北大教授宿舍的回廊上,1952年外公奉調天津南開大學時被暫存在北京親戚家中,直到1959年南開大學給外公分配了住房,木箱才運到天津開啟。【鄭天挺西南聯大日記】、陳獨秀寫給蔣夢麟的信件、勞榦教授李莊手跡等資料都存放在木箱中。1963年外公被國務院任命為南開大學副校長,分配到兩層聯排房中的一套間,那年海河發大水,天津地勢低,學校怕水淹房屋,歷史系來了十幾位中青年教師將六只大木箱擡到二層儲物室。當時母親帶著我和弟弟到南開探望外公,看到了眾人齊心合力擡木箱的場景,我好奇地問外公:「您為什麽特別珍愛這些外觀不雅的大木箱?」外公笑著告訴我說:「裏面都是寶貝,是我學生任繼愈花費了幾天時間整理出來的貴重物品。」這樣,我記住了任繼愈教授的名字。

大木箱收件人資訊為任繼愈教授書寫

藏匿於大木箱裏的寶貝,任繼愈教授在回憶文章「西南聯大時期的鄭天挺先生」中寫道:

鄭天挺是明清史專家,他有治學的專長,又有辦事的才幹。西南聯大八年間,他處理那些極瑣碎、極不起眼的總務工作,從容不迫,辦事公道,博得師生們的信任和稱贊。他除了主管西南聯大的總務工作外,還兼管北京大學文科研究所的總務工作,他也是文科研究所師生共同尊奉的「山長」(舊式書院的負責人)。

……

總務工作十分繁雜、瑣碎,經常有些無原則的糾紛,三校聯合,人員的成分也復雜,鄭先生處之以鎮定、公平,不動聲色地把事情辦了。1945年,日本投降,西南聯大決定結束,三校各自搬回原址。鄭先生奉派發回北平籌備恢復北京大學。他臨行前,委托我和韓裕文(已故)兩人清理他房間的書籍、繪畫、檔,該留的留下,該銷毀的銷毀。我們兩人用了好幾天的時間,清理他8年來的函件、檔時,才知道他默默無聞地做了大量工作:為學校延攬人才,給同事們平息爭端,消除了一些派系之間處於萌芽狀態的對立。……這些功勞,鄭先生生前從來不曾對人表白過,若不是偶然的機會幫鄭先生清理檔,我也無從知道。我尊重鄭先生的意誌,從未對外講,但是鄭先生的貢獻,鄭先生的胸懷,值得敬佩。鄭先生已作古,若不說一說,也許這些看不見的功績將永遠湮沒。

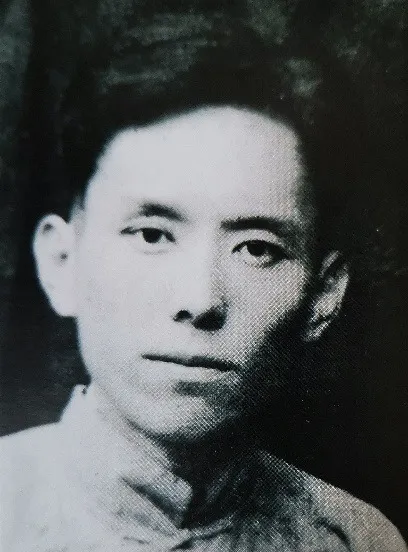

任繼愈(1916年—2009年),字又之,山東省平原縣人,出生於書香世家。著名哲學家、宗教學家、歷史學家,中國馬克思主義宗教學的開創者和奠基人。

1934年任繼愈考入北京大學哲學系,1937年「七七事變」爆發後,他隨校先後輾轉至湖南衡山與雲南蒙自,只有21歲的他參加了湘黔滇旅行團,隨聞一多、李繼侗、袁復禮等11位教授加上284名男同學,從長沙抵達昆明,68天徒步跋涉3500多裏,歷經湘黔滇三個省會、二十七個縣城、一千多個村落。在這次艱辛而苦澀的文化苦旅中,他所見到的近乎絕境中的中國農民沒有悲天憫人、坐以待斃,而是展現出頑強的生命力和不屈服的精神,讓他感動和深思的是,在戰爭的苦難面前,中華民族表現出很強的凝聚力,激發了他從中國社會最底層的農民開始探究中華文化的根基與精髓,堅定了他探究中國傳統文化和傳統哲學的信心。當年同他一同考入北大哲學系的有十幾人,最後堅持下來終身以哲學研究為事業的只有三人,他便是其中之一。

1940年北大文科所研究生任繼愈

1939年任繼愈考取北大文科研究所成為首屆研究生,師從導師湯用彤,副導師賀麟,攻讀中國哲學史和佛教史。戰時學習和跑警報的那段日子,條件雖然艱苦,但特殊的形勢卻令師生有機會朝夕相處,從中受益匪淺,奠定了他豐厚的學養基礎。任繼愈回憶說:

「當時文科研究所的導師,有陳寅恪、向達、姚從吾、鄭天挺、羅常培、羅庸、楊振聲、湯用彤、賀麟。師生們共同租用了一幢三層樓的宿舍,在昆明靛花巷3號。師生們同竈吃飯,分在兩個餐廳,因為房間小,一間屋擺不開兩張飯桌。師生天天見面,朝夕相處。鄭天挺擔任文科研究所的副所長(正所長傅斯年先生常駐重慶)。羅常培先生戲稱,我們過著古代書院生活,鄭先生是書院的「山長」。當時同學周法高是羅先生的研究生,周戲編了一副對聯:鄭所長,副所長,傅所長,正所長,正副所長;甄寶玉,假寶玉,賈寶玉,真寶玉,真假寶玉。對仗不大工穩,在同學中流傳。」

北大文科研究所在昆明招收的四屆研究生約20多人,為躲避日軍飛機轟炸,後來都搬到昆明東北郊龍頭村寶台山上,被稱為「寶台山士」。王永興是1940年入學的第二屆研究生,師從陳寅恪(主任導師)、向達、鄭天挺三位導師,在寶台山與任繼愈同屋,兩人朝夕相處,成為終生益友,對於那段學習生活他回憶道(摘自王永興夫人李錦繡文章「最後的‘寶台山子’——懷念任又之先生」):

鄭毅生先生經手在昆明城東北二十五裏的龍頭村側的寶台山上,修建七八間土房子,名副其實的土房子,兩個學生住一間,俞太然先生負責供應我們油燈用紙住一間,炊事師傅和廚房一間。院中有幾棵高樹,巢居兩個貓頭鷹,每到深夜,哀鳴不止,屋後時有一二大狼白天窺視,深夜蹲坐對月嚎叫。就是在這樣的環境裏,我們讀書到深夜。沒有節假日,一年三百六十五天,日日夜夜如此。長時間坐冷板凳。

又雲:

一年後,北京大學在昆明東北郊龍頭村寶台山上建築十幾間草房,三屆研究生約20人遷居寶台山。史語所就在山下,借書更方便了,兩人一間屋子,讀書研究的條件更好了。我的同屋是任繼愈學長兄,二人終日苦讀。

任繼愈習慣早起,在淩晨讀書;王永興卻習慣晚睡,在深夜讀書。於是他們一個讀書到深夜,而另一個人在他倒下睡覺時,又開始起床讀書。這兩個人形成了獨特的日以繼夜、夜以繼日風格,他們屋的那盞小菜油燈,也因此徹夜不息。那時任繼愈刻苦鉆研著熊十力的著作。

1940年11月28日北大文科所部份研究生攝於昆明寶台山

1940年北大文科所研究生攝於昆明寶台山,李埏 攝(左起:陰法魯、周法高、馬學良、閻文儒、逯欽立、任繼愈、楊誌玖、董庶、王明、王玉哲、王永興)

1941年6月外公鄭天挺和羅常培教授到四川公幹,到四川南溪李莊中央研究院史語所看望在那借讀的北大文科所學生,了解他們的研學和生活情況。7月4日羅常培和外公對任繼愈的畢業論文【理學探源】進行評定。理學源自隋唐,盛於宋朝,是在宋、元、明、清中央集權專制主義的條件下產生,是中國特定時期(公元10世紀到19世紀中葉)的哲學史斷代的統稱,且涉及到佛教,需查考【大藏經】。當時昆明沒有【大藏經】,只有史語所有一部,於是任繼愈便隨史語所到了李莊,在板栗坳的田坎茅屋之間開始了治學生涯。

經過整整一上午的畢業論文答辯,羅常培在日記中寫道:

「任君在湯錫予、賀自昭兩位先生指導之下,兩年的功夫居然深造自得,窮源竟委的作出這樣一篇論文來,足見他很能沈潛努力。論文全稿雖然還沒抄完,看過旨要和綱目也約略可以窺見一斑了。我和他談完話覺得很滿意,只對全文結構上表示幾點意見。」「任君在那裏雖然沒有指定的導師,可是治學風氣的薰陶,參考圖書的方便,都使他受了很大的益處。」

1941年任繼愈從西南聯大北大文科研究所研究生畢業,獲教育部核發的碩士學位,1942年—1964年在北京大學哲學系負責中國哲學史和中國佛教哲學的教學工作,歷任講師、副教授、教授。全國解放後,在馬克思主義指導下寫了一系列關於佛教的論文,這是他研究中國哲學繞不開的一部份,學以致用是他一貫的原則。他的這一做法不僅引起了毛澤東主席的重視,更讓他成為了新中國成立後用馬克思主義哲學、歷史唯物論和馬克思主義宗教學原理研究中國佛教的第一人。

2006年任繼愈教授

1964年任中國科學院世界宗教研究所所長,1987年任國家圖書館館長,1999年當選為國際歐亞科學院院士。任繼愈教授一生勤奮治學,勇於創新,始終站在學術研究的最前沿。他提倡沈潛篤實的學風,主張在學術上有幾分證據說幾分話,有幾分把握說幾分話,堅持真理,修正錯誤。他在佛教研究方面的成就被毛澤東同誌譽為「鳳毛麟角」;他撰寫與主編的多種著作多次再版,其中【中國哲學史】(四卷本)獲國家教育部特等獎;他提出「儒教是宗教」的論斷,是認識把握中國傳統文化的重大基礎性理論貢獻;他是一位德高望重的哲學社會科學研究的組織者和領導者,以整理傳統文化資料為自己重要的歷史使命,用哲學家的深邃眼光洞穿中華文脈的過去與未來,先後親自主持和領導多項大規模的文化工程;他俯首為牛、屈身為實,為中華優秀傳統文化的傳承發展打下了堅實的基礎,為中國的文化事業作出了重要貢獻。

任繼愈教授學貫古今,成就著作等身。主要著作有【漢唐佛教思想論集】【中國哲學史論】【任繼愈學術論著自選集】【任繼愈自選集】【墨子與墨家】【韓非】【老子新譯】【天人之際】【念舊企新】【任繼愈哲學文化隨筆】【竹影集】等;與人合著【中國近代思想史講授提綱】等;主編有【中華大藏經】(漢文部份),【中華大典·哲學典】【中華大典·宗教典】【中國哲學發展史】【中國佛教史】【中國道教史】【道藏提要】【宗教詞典】【宗教大辭典】【佛教大辭典】【納西東巴古籍譯註全集】【國家圖書館藏敦煌遺書】【中國歷史文化叢書】等。

任繼愈是「北大十翰林」「寶台山士」中的翹楚,他的治學與為人無疑是「寶台山士」中頗為出色的一個,外公晚年多次在家人面前提起他。任繼愈教授的女兒任遠對我說:「我爸爸在家裏曾經多次提到鄭先生,但是不記得是什麽具體場合或者具體時間了。他一直對鄭先生非常尊敬,不僅僅因為鄭老是長輩、老師,更重要的是作為在研究清史方面有著貢獻的傑出學者而尊敬。他在鄭先生調到南開以後,只要一有機會去天津,他一定會去看望鄭先生,那種親近感是自然的、由衷的。記得有一次他從外邊進家門,見到我第一句話就說:‘鄭天挺先生去世了’。他非常難過,一天都沒怎麽說話。我想我爸爸一定是在心裏回憶著過去幾十年和鄭先生交往的點點滴滴。」

外公鄭天挺曾經說過:「北大文科研究所與此前的清華國學研究院齊名,均成為培養文史哲方面大師級學者的重要搖籃,功存青史。」北大文科研究所為國家培養了一批棟梁之材,日後他們都成為海峽兩岸的知名學者,為中華民族文化的傳承和發展做出了重要貢獻。如今,他們追隨著前輩,將他們的名字鐫刻在中華民族文史哲學的學術史上,青史流芳世不淹。

本文參考: