【周濂的100堂西方哲學課】

站在思想的高墻上

——維特根史坦與面相的轉換

下午我們在爭論中度過——他是個十分討厭的人,每次你說什麽,他都說:「不不,那不是要點。」那可能不是他的要點,但那是我們的要點。聽他話太累人。

這是一個14歲男孩的日記,裏面的那個「他」正是維特根史坦。

生活中我們總會遇到一些討厭的人,你跟他講人道的時候他跟你講法律,你跟他講法律的時候他跟你講政策,你跟他講政策的時候他跟你講人性,你跟他講人性的時候他跟你講奇跡。總之,每次你說什麽話,他都能把要點轉到另一處,這樣的人我們稱之為「詭辯家」。

作為一個對話者,維特根史坦相當讓人討厭,然而他不是詭辯家,而是哲學家。

哲學家與詭辯家的最大差異在於,詭辯家透過轉換要點來拒絕理解,而哲學家則試圖透過統領要點來達成理解。

面相的轉換

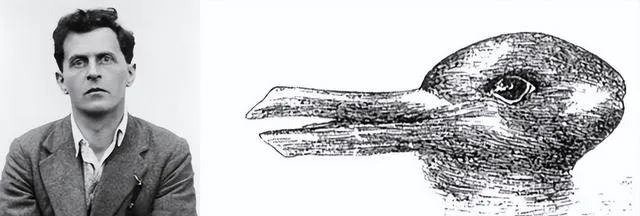

在【哲學研究】中,維特根史坦舉過一個「兔鴨頭」的例子:

兔鴨圖

設想我給一個孩子看這張圖。他說:「這是一只鴨子」,然後突然說「哦,它是一只兔子」。於是他認出它是一只兔子——這是一種辨認的經驗。

這裏的秘訣在於——面相(aspect)的轉換,或者說視角的轉換。你第一眼看見了兔子,當你轉換面相的時候,又看見了鴨子。究竟什麽時候把它看成兔子,什麽時候把它看成鴨子,依賴於你從哪個面相或者視角去看圖畫。

我在網上看到過另一張圖,同樣需要進行面相的轉換,才能看到少女或者老嫗,比起兔鴨圖,這張圖的細節更復雜,實作面相轉換的難度也更高。

轉換面相,則能看到兩種不同的結果:老嫗和少女

當我們把目光投向語言遊戲以及現實生活時,細節的復雜程度和難度只會越來越高。對維特根史坦來說,能夠改變看特定事物時的面相,是擁有理解能力並且最終達成理解的關鍵所在。

說到這裏,我們可以回過頭來解釋上一講中提到的那句話:「這些(哲學)問題的解決不是靠增添新經驗而是靠集合整理我們已經知道的東西。」這句話到底是什麽意思呢?

首先我要請你們想一想哪些問題是需要依靠「增添新經驗」才能得到解決的?當然是科學問題,比如黑洞的發現證實了黑洞理論。反之,哲學問題的解決在維特根史坦看來則與增添新經驗毫無關系。

那麽,什麽叫作「集合整理我們已經知道的東西」?還是以兔鴨圖為例,無論你把那張圖看成兔子還是看成鴨子,圖本身並沒有發生改變,它如其所是地放在那裏,你沒有在圖上添加一筆一畫,你只是透過面相的轉換,也就是集合和整理我們已經知道的東西,然後你就看見了不同的物件。

解釋的盡頭——生活形式

也許有人會反駁說:這樣一來,豈不是只剩下個人的主觀經驗和感受了嗎?難道維特根史坦是在主張相對主義嗎?初看起來是這樣的,但其實不然。仍舊以兔鴨圖為例,請問除了兔子和鴨子,你還能把它看成什麽?獅子和老虎嗎?所以,我們可以對兔鴨圖進行不同的解釋,但無法對兔鴨圖進行無窮的解釋,就好像我們可以對語言遊戲進行不同的解釋,但無法進行無窮的解釋,因為解釋到最後總有一個盡頭。

打個比方,就像你一個猛子紮進水裏,不斷地下潛,最終會遭遇河床,同理,在解釋的過程中我們也會遭遇「思想的河床」,或者用維特根史坦最常用的概念——生活形式。

河床也好,生活形式也罷,都是「被給定的東西」。 「被給定」(the given)的意思就是你不加反思地接受的東西,而且是必須接受的東西。

舉個例子,我女兒前不久去上樂理課,老師讓孩子們死記硬背各種音程、音符和音階,小孩子們背得不亦樂乎,但是作為有反思能力的成年人以及樂盲,孩子媽媽就總是在問:「為什麽音符要這麽畫?為什麽不能換一個更有邏輯的畫法?」這時候我就告訴她:這就是給定的生活形式和語法規則,在你最初學習一種遊戲的時候,你必須無條件地接受規則,理解了要接受,不理解也要接受。

如果你一直在反復追問和質疑遊戲規則的合理性,你就無法開始玩這個遊戲。維特根史坦有句名言——「我遵從規則時從不選擇,我盲目地遵守規則」,說的就是這個道理。

有的人不僅喜歡破壞規則,而且非常善於為自己的破壞行為提供合理化的解釋。他們在做出荒腔走板的越軌行為之後,會尋找各種理由來為自己解釋和開脫,這麽做的一個潛在信念是:「無論我怎麽做,經過某種解說都會和規則一致。」

然而正如前面所指出的,「任何解釋總有到頭的時候」,維特根史坦說:「任何解釋都像它所解釋的東西一樣懸在空中,不能為它提供支撐。」那麽到底什麽才能提供支撐呢?當然就是規則本身,就是生活形式本身。

在維特根史坦看來,「遵守規則是一種實踐,以為[自己]在遵守規則並不是遵守規則」。這句話有點繞,我們可以換個說法——人們不可能「私自」地遵守規則,否則的話,「以為自己在遵守規則就同遵守規則成為一回事了」。

說到這裏,我們可以重新來看一下詭辯家和哲學家的區別:詭辯家透過訂立私人的標準,來為所有越軌行為提供合理化的解釋,而哲學家則是在承認公共的標準的前提下,盡可能地在差異性中看到聯系。所以詭辯家是透過轉換要點來拒絕理解,而哲學家則試圖透過統領要點來達成理解。

什麽是我們業已知道的東西?

回到「這些(哲學)問題的解決不是靠增添新經驗而是靠集合整理我們已經知道的東西」,關於這句話,我還想接著談談什麽叫作「我們已經知道的東西」。

先來看「我們」是誰。我認為,這裏的「我們」指的不是科學家也不是哲學家,而就是每一個普普通通的人。那麽「我們已經知道的東西」到底是什麽東西呢?我認為就是我們熟練掌握、了然於胸的語詞用法,就是在特定傳統中習得的慣例和規則,以及讓對話和理解得以可能的生活形式。這些東西是我們已經知道的東西,是百姓日用而不知的東西。

在【哲學研究】中,維特根史坦指出,為了達成意見一致就必須首先在生活形式上達成一致:「人們所說的內容有真有假;他們達成一致的是所使用的語言。這不是意見的一致而是生活形式的一致。」

寫到這裏,我想起一個網路笑話:中國有兩種球在國際賽場上是沒有懸念的,桌球——誰都贏不了,足球——誰都贏不了。請問到底是中國桌球厲害還是中國足球厲害?我相信你們此刻都會會心一笑,但是如果換成老外,他可能就徹底懵圈了,這不僅因為他很難理解「誰都贏不了」的確切含義,更在於他跟我們沒有共享同樣的生活形式。

站在思想的高墻上

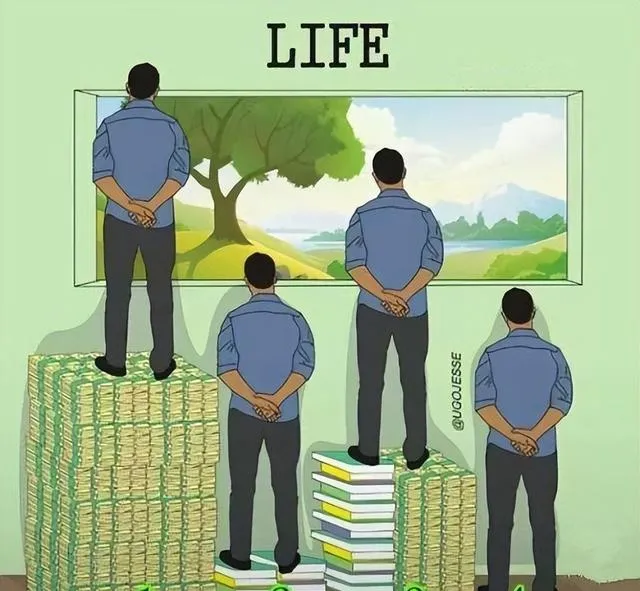

真正的哲學家都在以不同的方式教會我們差異,不過僅僅認識到差異仍然不足以實作理解。

按照維特根史坦的想法,「我們對某些事情不理解的一個主要根源是我們不能綜觀語詞用法的全貌」,為什麽綜觀語詞用法的全貌如此重要?因為綜觀可以「居間促成理解,而理解恰恰在於,我們‘看到聯系’」。因此,在看到「差異」的同時又看到「聯系」,尤其是能夠發現或發明中間環節,這樣才能真正實作理解。

「綜觀」的德文是「Übersehen」,英語譯作「overview」,我認為譯作「鳥瞰」更形象也更準確。圓明園裏有座「黃花陣」,這是一座乾隆年間修建的迷宮,我曾先後去走過三五回,每一次我都比別人更快地走出迷宮,不是因為我更加聰明,而是因為我的個子比較高,所以我可以探出迷宮的圍墻,看清楚哪一條是死路哪一條是活路。你們也許會說我作弊,但我認為,為了讓我們走出語言的迷宮和思想的迷宮,就必須進行「思想的作弊」。

我們正身處在一個前所未有的復雜和豐富的時代,面對這個時代,我們需要養成同樣復雜和豐富的思考習慣,只有站在思想的高墻上,我們才可能鳥瞰全貌,看清差異和聯系,實作面相的轉換,明白哪裏是沼澤哪裏是溝壑,哪裏是死路哪裏是活路。

「告訴他們我度過了極好的一生」

維特根史坦曾經這樣描述自己的哲學工作:「我破壞、我破壞、我破壞。」仿佛一頭闖進瓷器店的公牛。但是維特根史坦砸碎的不是精致美妙的瓷器,而是對智性生活不必要的困擾,是那些力圖在尋常事物中「看出古怪問題」的哲學誘惑。

在【哲學研究】的序裏,他這樣寫道:「盡管這本書相當簡陋,而這個時代又黑暗不祥,但這本書竟有幸為二三子的心智投下一道光亮,也不是不可能的,當然,這種可能性委實不大。」

這裏所說的「二三子」到底指的是哪些人呢?其實早在1930年,維特根史坦就有過解釋,他說 他的書只是為了一小圈子的人而寫,這些人不是精英,他們既不比普通人高明,也不比普通人差勁,這些人只是不同而已。 這些人的不同之處在於,他們屬於維特根史坦的文化圈子,就好像是他的老家人或者鄉裏人,他們熟悉他的思考方式和生活方式,而所有其他人都是陌生人。

維特根史坦曾經坦率地承認:「在某種意義上我是在宣傳一種思想風格,反對另一種思想風格,對那另一種我真是討厭得很。」但是,他也深知自己的思考型別並不為這個時代所需要,所以他說:「我如此奮勇地遊泳以抗擊浪頭。也許在一百年之後人們將會真的需要我正在寫的這些東西。」

我不想花費特別的篇幅去評價維特根史坦的影響力,有人說,雖然後期維特根史坦推動了日常語言分析學派的發展,但是總體看來,20世紀後半葉特別是21世紀的哲學發展方向與後期維特根史坦是背道而馳的,也正因如此,這些人認為維特根史坦的哲學地位是大可懷疑的。

對於這樣的評價,我甚至都不願意多費口舌。維特根史坦顯然不是典型意義上的哲學家,他從事反哲學的工作,既不打算建立自己的學派,也不熱衷於獲得學術界的承認與理解。當下的哲學發展方向與他背道而馳,這並不足以證明維特根史坦錯了,反而可能恰恰證明這個時代已經病入膏肓了。

對維特根史坦來說,解決哲學問題意味著改變舊有的思想方式和生活方式。這種改變的發生,是透過把語詞從形而上學的用法重新帶回到日常用法。回到語詞的日常用法,也就是讓一切如其所是。所以蒙克說,維特根史坦的哲學宗旨在於,一方面力求什麽也不改變,另一方面,透過改變我們看事物的方式,他試圖改變一切。

其實,維特根史坦的生活態度也是如此,他對生活做徹底的清算,目的不是要把自己從生活之流中連根拔起,而恰恰是要把自己重新放回特定的生活之流中。維特根史坦說:「一種表述只有在具體的生活之流中才有意義。」同樣,蒙克認為,如果能把他自己的生活放進某種特定的模式,那對維特根史坦來說將是一種莫大的安慰。

維特根史坦懷念19世紀末的維也納文化氛圍,向往托爾斯泰式的生活方式,他也數次嘗試放棄智性生活,從事純體力的勞作,比如他做過鄉村教師、建築設計師、園丁,以及醫院的護工。所有這些努力都是為了讓自己嵌入一種生活模式之中,找到一種篤定、踏實和安寧。

但是事與願違,維特根史坦身上最鮮明的幾個身份特征,讓他永遠無法把自己放回到某種特定的生活模式中,比如,作為奧匈帝國遺民,作為猶太人,作為同性戀者,以及作為哲學家,所有這些身份都讓他天然地不屬於任何一個共同體。曾經有朋友這樣回憶說,維特根史坦使他想起【卡拉馬助夫兄弟們】裏的亞盧夏和【白癡】裏的梅什金——「第一眼瞥去,那模樣是令人心悸的孤獨」。

在他生命最後的階段,維特根史坦和房東太太貝文夫人成了親密的朋友,他們每天晚上6點散步到小酒館。貝文夫人回憶說:「我們總是要兩杯波特葡萄酒,一杯我喝,另一杯他饒有興味地潑到蜘蛛抱蛋盆栽裏——這是我知道的他的唯一不老實行為。

」兩人之間的談話異常輕松,維特根史坦從不跟貝文夫人討論她不理解的話題,貝文夫人說:「所以在我們的關系中我從未覺得自己次等或無知。」

看起來,維特根史坦終於和生活達成了和解。1951年4月28日,維特根史坦去世,留給這個世界的最後一句話是:

「告訴他們我度過了極好的一生。」