一、美出現於非物件化的原現象中

下面我們看現象學如何看待「神秘」的「美」的第一部份。美出現於非物件化的原現象中。由於思想方式的轉變,現象學的「視域」讓人看到了與傳統西方哲學所展示的不一樣的世界和人生。它這個世界相比於理性主義的、經驗主義的、科學實證主義的世界,是更「可信」的嗎?還是光是「可愛」,不那麽可信?我說別的,怎麽說都沒用,他們覺得你講的那個是虛物件、可能化物件,你那個是現象學的,他們以前的哲學,尤其分析哲學就不拿你這個當回事。可是我覺得,恰恰是當代最前沿高科技的一些發展,給了我們某種新的支撐。我對高科技充滿了警惕,它對人類未來可能造成種種災難,但我也特別喜歡看這個高科技最前沿的思想發展,我訂的唯一一個雜誌就是【環球科學】。人工智慧也好,尤其是量子力學,我剛才講了,它表明實際上胡塞爾講的這些東西恰恰是走在他的時代之前,海德格爾也是。它是可信的。現在我們越來越進入到這樣一個虛物件的世界,是吧?你們年輕人應該比我體會得更深,對不對?

無論如何,現象學的感知觀給我們帶來新的理解視野,世界在這個視野中是更美了,也更有一些神秘意思了,這個我下面解釋。它揭示的「現象」出現的機制和「美感」出現機制不僅不正面沖突,而且相似了。

(一)物件化或主/客體化裏沒有美

由此可見,美它就不會造訪一個理智化的心靈,說得簡單一點就是:美是——柏拉圖自己或者他用蘇格拉底還是誰的嘴說的——最嬌嫩的。美神,她只在最柔軟的東西上行走和駐留,那就是我們的心。所以你一旦把它物件化,稍微硬一點的,你就把美嚇跑了。我說這個「物件化」用德文講就比較清楚,Vergegenständlichung,使成為物件,英文是「objectification」,它和那個德文不太一樣。物件化,也就是客體化,就是把你現在經驗的東西變成明確的物件,不管是物質物件還是觀念物件。註意,觀念物件也一樣,可以從各個角度打量、衡量、說道,它就變成現成物件了。比如你問一個人,他說他愛上了一位女子,你問他「你為什麽愛上她?」如果他向你頭頭是道地列出個數條理由,比如在我們那個時代,說她是一個革命的好青年(當時還有北韓的一個電影,有人給那個男主角介紹物件,說「你看這個照片,她能一年掙五百工分,這是最值得你去愛的」),或者是因為她有房子,有車,或者是她是怎麽性格好,或者是她什麽出身好,等等。你覺得他這個解釋,他對這個女孩子的愛裏面有美嗎?那就很難說有美了,起碼我們感受不到。如果他說實在我也說不出來,就是見著她我就喜歡,我就高興,這倒還有點美,可能它裏邊是有美的,對吧?所以,一旦物件化、客體化,這美就跑了。

但是,這 並不是 說美感跟物件沒關系,太有關系了,我們講的很多藝術都是物件化的或者叫意象化的。最近常講意象的就是葉朗老師。比如,我們看到愛人的面容,盛開的山花,聽到動人的音樂,就是在體驗某種物件,關鍵是我們不能夠在體驗這些物件(Gegenstand)時,把它定格為可擺弄、可計量、可重復檢驗的客體(Object),這兩個是非常不一樣的。在胡塞爾現象學裏不一樣,在海德格爾那裏也不一樣。海德格爾認為這(Object)是一個比較貧乏化的。所以我的這個演講裏說,物件化,我常常覺得它不是原發的,主要指的是它的這個物件是客體(Object)意義上的物件,就像實驗的物件或被算計的物件,也就上面我們講的那種實心的、個別化的、現成化的物件,它就不再具有一種天然的「風姿」,也就不是真正的「現-象」了。

現象不等於物件,特別不等於那個「客體」。由於「客體」總是相對於「主體」而言,所以實際上在光禿禿的主體中你也應該感覺不到美的,不管這個主體是笛卡爾式的,費希特或黑格爾式的,或薩特式的、絕對主體經驗式的。年輕時候我讀薩特的那個【惡心】,他那個小說,真稀奇,就跟我剛開始講的現在當代藝術給我的感覺一樣,真破碎,真厲害,真震撼,讀起來你都想要嘔吐,但是真覺不出美。當時年輕人也不在乎美不美,我們就求新,就覺得薩特厲害。咱們八十年代那個薩特熱,你們都不知道,那個時候薩特的影響力真是大。當代藝術也有很多是這個意思,反正我們進行主體化、觀念化,我們來創造藝術。我覺得這樣的主體,也可以在反思中成為思想的物件,跟那個所謂現實主義只是不同「籠」中的「鳥」。

(二)美感物件就是原初現象

在現象學的視野中,美感物件就是原初的現象,它就一定帶有美感,這個道理上面也大致講了。原初的現象,之所以能夠成為引發美感的觸穴,就像中醫講的穴位,這種物件或者現象本身,就一定要被某種氣暈或暈圈所包圍、托浮,甚至構成,因而是自由的、隨機的、湧動的、旁通的,可與我們心中潛伏的某個向度隱秘相通。哪個向度或維度呢?就是內時間意識流。我們意識不到這個內時間意識流,我剛才說它可以體現為你的性格,體現為權能場,體現為很多這種先物件的、但實際上我們在人生中可以活生生地體驗到的東西。你見一個人,實際上經常是你跟他深入的相互感應,你感應的是什麽呢?恰恰是那個前物件的意義場。

這個正是我們上面講到的現象學感知觀的結構,它跟我這裏講的引發美感的這種物件的結構是 基本同構 的。這種感知物件或者美感物件,都是處在一種由先天想象力「虛構」所造成的暈圈流之中,實際上每個物件都是這樣的。但由於我們的生活方式以及個人意識狀態不同,往往把這種虛物件感知為實物件,這樣它就喪失了美感。為什麽會造成這種狀況呢?這跟你生活中的目的性太強有關,目的性強它就突出了因果關系,突出了利害關系,這樣一來,那些看似沒用的感受、情緒就變成虛無飄渺的東西,就消隱了——其實它還在。這種感知物件和美感物件裏邊都有一種內在的、可能性的空間和自由度。

因此, 如果現象是按照它天然的方式呈現的話,就一定是帶有美感的 。這就是我那篇文章說的——幾乎二十年前發表的——現象本身的美的含義。美並不是比天然的實際生活更高級、更奢侈的東西,而是我們人類感受世界的伴生物,這是說的美感。(現象學還原了的)純現象就是美的現象。一個小孩子,一顆赤子之心,他感受世界的時候就是帶有美感的。如果他不遭受嚴重的壓迫和遭受巨大的不幸,這小孩子或者這麽一個帶有赤子之心的人,他的生活就是歡樂的、意義無端湧現的。一小孩子整天笑,整天哼唱,我也帶過孩子,以前帶兒子,現在還有時候帶孫子、孫女,我也多有感受。小孩子可以根本沒什麽道理,沒法解釋,他就很高興,但有時候也不高興,尤其是要去上學了,要去進入因果世界、利害世界的時候,他就哭了,就怎麽樣了。我還記得我當年去上小學,第一天就是在學校大哭一場,給我印象很深。學校跟家裏不一樣。天然的實際生活就是美的,盡管人生中還有更深邃強烈的美感,其中之一就是我下面講到的神秘美感,而且美感可以有很奇怪的、很怪異的體現。當代藝術(雖然我承認當代藝術並不是都沒有美感的)在我看來,有很多覺得還不夠美;也有的美,你像那個【三體】小說,有的雕塑,那種抽象派的,我看著確實還能感受到美,更不用說梵高的畫了,等等。美感其實可以是非常多樣,甚至是怪異的。但我認為所有美感的基底,就是我們這種童心的美感,發自我們人生最早的這種經驗。這種童心的美感和樂感是基調,是本心,它不會完全離開我們。

世界上的神秘體驗論者——包括我們中國哲學講的心性,宋明理學中的心性派,王陽明是頂峰——都會這麽認為,雖然他們不是講美,他們講人得道、開悟、悟到世界的真理就是要回到這個本心。這個本心,在我看來,它也一定是產生美感的源頭。這麽看,小至一個人的人生,大至一個家庭或者家族,再大到一個民族和國家,從一個視角去看,是不斷的苦難和暫時的快樂,就像叔本華講的,人生真是一條用熱炭鋪成的跑道,你在上頭要不停地跑,稍微想站住一下,你的腳就被燙了。但是,從另外一個視角看,這種人生盡管有諸多的苦痛,特別是在我們這種時代,異化的時代,但它的深處是富有樂(yuè)感的,也就是富有樂(lè)感的。這個生命的歷程,我叫它「歌的河流」。我那時候帶兒子送他去幼稚園,只要我這個車一動——你們現在沒有了,我就挎一個小鬥車,騎個自由車,孩子放在那小鬥裏頭——我車一動,他就哼唱起來。我當時也沒當回事,事後過了好多年想起來,才發現這孩子,真是啊!孩子都是這樣的,一開始他就是詩歌,一個真正的、淳樸的、自然的人生,它就是愛唱歌的,是歌的河流。這種歌的河流,就是人生的這種原發的感受,它可以匯成與世界合唱的生命和體驗的海洋。

二、美的時間性和神秘性

下面我們進入「現象學如何看待‘神秘’的‘美’」的第二部份,也就是美的時間性和神秘性。

(一)美是完全時機化的

先看第一個問題,美是完全時機化的。我們上面揭示現象,在現象學的視野中,它是一種「虛物件」,是由「先驗的想象力」構成的。然後我們追究了它們的源頭,追問為什麽會是這樣的。這是因為它們出現在內在的時間結構中,也就是胡塞爾說的那個內時間意識,他也把它叫「意識流」,海德格爾叫它「生存的時間性」。這種時間的結構,它的源頭在我看來就是那種時暈,時間的暈圈(Zeithof),它是陰陽化的,是留滯和前攝互補對生出的時暈,由這種時間暈圈疊加形成的時間的暈流。因為時間暈沒有明確的界限,所以,這一刻那一刻,就一定會疊加起來,形成時間暈流。它就不是經驗主義者講的那種印象串。先驗想象力和這種原本的虛構力所構成的首先就是這個時間的暈流。反過來說也對,正是因為我們的意識活動首先源自原時間的暈流,所以它一定是發生性的,而非僅僅再造的想象性。這是前面已經講過的,這裏簡單重述一下。

正是因為人類意識行為都發生在此時間暈流中,或源自它,所以這些行為就一定是意向性的,也就是首先是 應機應時地虛構的 ,它構造出的意向物件、這行為本身,還有隨附於這個行為的前反思的自身意識,都是非物件化的、「總有更多」的或「儲備性冗余的」。由此就有我們剛剛講過的,每個物件,如果讓它真身顯示的話,它都是美的。(參閱拙文「現象本身的美」,載張祥龍:【從現象學到孔夫子】(增訂版),北京:商務印書館,2011年,第28章,第413-448頁)

因此,美感現象本身一定帶有根深蒂固的時間性和時機性(Zeitigung)。它有幾個表現。首先,如以上一再講的,美感現象,或者說我們原本的現象,源於原時間;其次,美感現象本身就有時間性,也就是說,一個所謂的意象或者美感物件引起了你的美感,它不會像那種充分物件化的客體物件那樣。這種客體物件可以一再重復,可以被檢驗,像實證化科學所要求的那樣,它是那種充分物件化的、客體化的。這種客體化的代價就是喪失現象的真純性和飽滿性。真正的美感物件,讓美感能夠出現的物件,它的出現和維持都具有一種根深蒂固的——我叫它——「時幾性」。這個「幾」跟那個「機」是相通的,但這個我覺得更原本,這個「幾」是【易經】裏頭講的「幾微」。也就是說,任何美感物件或者是一個物件引發的美感,它是不可能事先被控制的、被設計的,它一定具有 忽發性 、 際遇性 和暫時性,也就是佛家講那個「色不異空,空不異色」的時幾版、美學版。

赫拉克利特這個古希臘哲學家講「自然喜歡隱藏起來」,這個physis,這個「自然」實際上不光是我們平常英語裏的「nature」,它是更原本的,就是一個最原本的狀態,它不願意被物件化,被物件化了就不再是自然,不再是自然而然的了。美和自然在這一點上類似,它喜歡跟隱藏作伴,也就是說, 她喜歡從隱藏處現身,並且在出現後很快再隱藏自身 。現代社會對美的追求,很多都是讓美出現不了,很可惜。什麽「選美」,一「選美」,就完全物件化了,這簡直是「反美」,「追美」則是「趕美」,把美被趕走了。真正美的一個女孩子,她應該是像我們【詩經】講的這種「窈窕淑女」,那個窈窕的、綽約的,隱藏著,讓男孩子去遐想,去想象,「寤寐思服」,「求之不得」,「輾轉反側」,最後進入那種特殊的迷狂的狀態(我們下面會講),這才有美可言,是吧?另外,現在大量的文學作品、影視劇、網路小說,我也有時候喜歡看一看,也有極少的寫得好的,但大多數都是以情節來吸引人,或者是構造出他覺得可以感動人的情節,都設計性太強,最後頂多造成一定的獵奇性,造成當場的一些愉悅,造不成真正深刻的美感。

(二)美是總居中的活體驗

以上所講,可以收斂為一句話: 美活在總是居中體驗裏 。

這什麽意思呢?人的活生生的——即感性與智性不分的——體驗是美感的子宮。這裏沒有被概念定義出、被原則指匯出的美,也沒有被意願、意誌和欲望設計出、逼迫出、謀劃出的美。開什麽寫作班,固然可以開,關鍵是怎麽開,好像是教一些寫作技巧,或者是怎麽樣,甚至現在搞一些什麽宣傳也是這樣,當年美國也是,像他們搞的曼哈頓工程,集全國之力,能搞出很偉大的東西來,美國的好萊塢可以做出很多那種震撼人心的大片,其中有的確實還是有美感的。但是,由於有很多只是追求新奇、新意,追求這種震撼的畫面,像現在的立體電影那樣,或者追求未來的那種虛擬世界給你的感受。其中是不是有美呢?我們可以透過意誌,長官的意誌或者什麽指導原則,去奪奧運會獎牌,保住各種形象工程,但它們跟美感的出現有關系嗎?我覺得是沒有什麽根本關系的。所以,這個地方恰恰是人生最公平的那一面。美不受任何現成的體制、力量、意願的操縱,它是絕對自由的。但我也沒否認,這種有目的的行為就一定沒美感嗎?也不一定。當它走到終極處,比如真正的科技,它在全新創造的時候,也可能美感、哲學什麽的都會加入進去。你看愛因史坦還愛拉小提琴。日本的一個科學家湯川秀樹,他說他年輕時候讀【莊子】,覺得很深刻,可能裏邊也有某種美感(我讀【莊子】也是有美感的)。這對他後來的科學發現,是起到作用的,這是他自己說的。

我們說這種美感永遠是居中的,就是指美感不會落實為任何現成物件和物件化的行為,但它又不會完全脫開現象化的物件而變成一種形而上的或者觀念的構造,而是要駕乘著這種物件,也就是在物件的對峙、纏結和生發造成的勢態中,就像在山前,太陽出來往往形成一個上升的渦流,這時候鷹就會乘著那個渦流盤旋上去。【莊子】一開篇講大鵬,鯤化為鵬,那個鵬就是架著這個氣一直上升到九萬裏,然後往南飛,飛三個月不停,它根本不靠自己的力氣,完全靠著那個氣暈懸浮、暢遊在一個自由的空間和空檔之中。這時候就是我說的所謂的觀念意義的居中。又像王國維引的這個詞,「驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處」,恰恰是在現成物件還夠不著的那虛處、空檔處,有可能美感才會出現。美喜歡這種地方,它不喜歡那種熱鬧地。這種體驗感受到的意義不是一個一個來的,而是蜂擁而來的。當你感受到的美的時候,你會感受到匯湧而興發出的意義潮漲和滿天霞光,讓你應接不暇,讓你受不了,讓你高興得說不出話來。準確地說還不是高興,當時連高興都還來不及,而是感受到真正的原發的意義的浪潮。歷史上對於美的這種現象都有特別的關註,他們認為美確實是很奇特的一個現象。西方美學家,中國的美學家,歷史上那些文論者,詩論者,書論者都來追尋這個美,追問美怎麽就美了。

很多學說,其中像「審美距離說」——這個朱光潛先生也特別提到,這是西方的。美在乎距離,其實這個距離要是太遠了也不行,是吧?一定是「不即不離」,讓那個客體性消失,讓它完整的現象性呈現,這個距離就是審美距離。還有的人說,真正的美感物件是「孤立絕緣」的,實際上所謂「孤立絕緣」就是和你的平常的利害之心、平常的因果之心和習慣性的思維隔絕,用現象學講就是還原,還原掉它們以後,才可能出現美感。「移情說」也是這樣。在這些理論中,美都是把我們自己的感情投射到那個物件中,情感在物件裏邊的生動地活躍,那個物件就美了。但朱光潛先生說,有時候移情也不一定美:有一個故事說,在看莎士比亞那個戲劇【哈姆雷特】的最後決鬥的時候,有一個看戲的英國老太太就對那個演員大聲地喊——特別移情地投入進去——「那把劍是上過毒的!」你知道莎士比亞的戲劇中,哈姆萊特的對手拿著一把帶毒的劍。這老太太倒真是移情了,但是那裏頭有美嗎?也沒有美。這些表述都有道理。只是我覺得它們只是對於我剛才講的這種懸中體驗的各種不飽滿的表達而已。

我們平時之所以不能明確地感覺到美,是因為我們生活在一個異化的、利害化的、功效化的結構之中,都是在與童年做著某種帶著哭聲的硬性告別,這時候就不美了。我們的生活裏面需要某種特別的機緣,然後擺脫開這種結構,哪怕暫時地擺脫開這種生活方式,才能又感覺到美。從這種居中的視野看來,任何根本性的「標準」「規範」或按照它們形成的「金字塔等級結構」都沒有美感可言,美從來不板著臉孔說話,美永遠是引發性的、自由的。當代的文學藝術就是湊合著人的異化的、分裂的這種生存方式,用輕飄破碎的、隨機的方式來呼應,或推波助瀾,或掙紮求解脫。我個人感到還是很有新意,也很值得我們去欣賞、去體驗,但就大局而言還有待深化。如果這種當代藝術不固步自封,不以這種新異性沾沾自喜,而是真正新異到底,達到真正現象的源頭。你不能就擺個小便池,做個藝術品,你往下再走啊,不要把它只是當成一個物件擺在那,你要去「格」這個小便池,你要格物格出它的真正本源的那個狀態,這才會有另外一番天地,是吧?

(三)美的神秘性和怪誕性

下面我們來講美的神秘性和怪誕性。根據上面講的內容,我覺得是可以推出來的。 美感的時暈流本性 ,亦即美感的源頭是一種時暈流或時間的暈流, 它使得美感物件或我們對它的感受能夠被多維疊加和深化 ,直至達到最深濃的終極體驗,我稱它為「神秘美感」。也就是說,美感獲得了神秘性,甚至神聖性,放射出了奪目的光輝。它和一般的美感體驗不一樣,雖然也相通,但是我說它更深濃,更要命。康德曾經討論過「崇高」的美,相比於他講的那種「感性的美」,這種「崇高」的美更接近我們下面講的神秘美感,但也還有一些區別,一些重要的區別。

1. 神秘守護著美

首先我們來看神秘和美有什麽關系。我認為是神秘守護著美。在西方某些哲學家的視野中,美是有神秘的一面,柏拉圖就特別鮮明體現出這一點。他認為,美來源於美的理念或理式,這完全與我們今天講的相反,對吧?我們今天說美感是不可能作為一個觀念物件——無論多麽崇高——出現的,但是別忘了他還有另外一個想法。偉大的思想往往是復雜的、多面的,透過不同的想法,它表達出很深邃的意思,還有很多矛盾,讓我們後人從中可以爭論,可以折騰,也可能會弄出一些新東西來。柏拉圖的哲學就是這樣。他一方面認為美的源頭是理念或理式,完全理性化了,但他又是一位詩人,一位天才,所以另一方面他又主張,透過神秘體驗達到的美更快、更直接、更飽滿。

透過什麽方式呢?他認為一個主要方式是辯證法。辯證法在他那裏完全理性化了,什麽範疇、概念的分類,什麽向前的這種發展等等,節節攀登。攀登很久很久,是不是真就能直接看到美的理念呢?他應該會說可以,但是可能很慢。說實話,在我看來,根本就不可能透過辯證法來直觀到美的理念,體驗到美本身。你直觀到美的理念,你當然應該體驗到巨大的美感了,但是,僅僅依靠辯證法,我根本看不出來有這種可能。但柏拉圖還有另外一個想法,一種更直觀、更有效地進入美感的渠道,它叫迷狂(mania)。也就是說,一個人進入迷狂以後,他就能喪失這種完全物件化的理智和資格,進入一種神遊天外的幻遊,由此而直接看到永恒的、純粹的美。【斐德羅篇】等等把這個講得也極美。

進入迷狂的途徑各有特色,比如陷入不可控制的愛情。他講了四種迷狂,最後一種,他認為也是最高級的迷狂,就是哲學的迷狂。哲學,「philosophia」,就是「對智慧的愛」,咱們總強調智慧這一頭,其實人家那時候,像柏拉圖,那個「philo-」,那個「愛」才是更根本的。怎麽叫「對智慧的愛」?孔子講,「知之者不如好知者,好知者不如樂之者」,你在智慧裏頭,你發現了無比的快樂,就像孔子和顏回,怎麽窮困,怎麽樣都不在乎,我在其中得到的那個快樂,就讓我人生達到了終極的意義,此生足矣,那才叫真正的愛!這個跟你愛你的情人是一樣的。所以,柏拉圖這個思路是西方宗教裏神秘體驗論的源頭之一。它其中一個就是說,陷入愛情可以幫你直觀到美的理念。他這麽寫道:

他見到一個面孔有神明相,或是美本身的一個成功的仿影,他就先打一個寒顫,仿佛從前在上界掙紮時的惶恐再來侵襲他;……當他凝視[愛人的面孔]的時候,寒顫就經過自然的轉變,變成一種從未經驗過的高熱……羽翼在久經閉塞而不能生長之後又蘇醒過來了。……靈魂遍體沸騰跳動,正如嬰兒出齒時牙根又癢又疼。 (柏拉圖:【斐德羅】251a-e,選自【柏拉圖文藝對話集】,朱光潛譯,北京:商務印書館,2013年)

這痛喜兩種感覺的混合使靈魂不安於他所處的離奇情況,仿徨不知所措,又深恨無法解脫,於是他就陷入迷狂狀態,夜不能安寢,日不能安坐…… 。(同上)

可見,當一個現象產生美感時,比如愛人的面孔成為了「美本身的仿影」時,它就不再是或起碼不全是被動的(如被作為一個客體來觀察的)物件或客體,而成了一種激發、喚起或起碼泄露「總可能更多」的原本狀態的觸點或感通穴位,改變人的靈魂狀態和生存狀態。

你看這段文字,身體感都在這。柏拉圖在這兒又給身體感賦予它實際上很重要的地位:「……靈魂的羽翼在久經閉塞而不能生長之後又蘇醒過來了……」我們的靈魂從上天下來之後進入這麽一個肉體,實際上是進入了自己的墳墓。但是,你看到一個真正引起你真實美感的,他這裏說的是一個愛人的面孔或者什麽,你就會回憶起在天上的時候的那種狀態,那種靈魂的翅膀進入肉身的時候,這個翅膀被壓制,被壓縮,這人活得真苦啊,我這個肉身總是讓我的靈魂得不到舒展,這個羽翼久經閉塞以後不能生長,但是這時候,它又蘇醒過來了:「……靈魂遍體沸騰跳動,正如嬰兒出齒時牙根感覺又癢又疼……」。這裏柏拉圖所描述的,大家自己去讀,描述得非常好。「……這痛喜兩種感覺的混合使靈魂不安……」註意剛才那裏頭時間的那種交融:他過去和當下的交融。「……兩種感覺的混合使靈魂不安於他所處的離奇情況,仿徨不知所措,又深恨無法解脫,於是他就陷入迷狂狀態,夜不能安寢,日不能安坐……」

就像我剛才說,我們【關雎】篇裏描寫的那個男子,夜不能寐,輾轉反側,那就是迷狂了。你當我們中國思想裏沒有迷狂?大有!在我看來,孔子本人的文藝思想的源頭就是這種音樂化和詩歌化的迷狂,所以孔子最欣賞【關雎】這詩,認為它「樂而不淫,哀而不傷」。孔子「在齊聞【韶】,三月不知肉味」。可見當一個現象產生美感的時候,比如柏拉圖說的愛人的面孔成為了美本身仿影的時候,它就不再是一個被動的物件或客體,而成了一種觸點、觸穴,也就是激發、喚起或起碼是泄露「總可能更多」的那麽一個本源狀態,它由此改變了人的靈魂狀態和生存狀態。這種物件就在和我們的「相對」(gegen)中讓美感站立(stellen)起來。所以這種物件就是純現象,就是美感物件,它不同於客體。

2. 神秘美感的特點

神秘美感的特點就是「美感」——居中的活體驗——加上「神秘感」或「神秘體驗」。那什麽是「神秘感」(mystisches Fühlen,mystic feeling)或者「神秘體驗」(mystisches Erlebnis,mystic experience)呢?我參考威廉·詹姆士、保羅·莫馬子(P. Mommaers)和魯道夫·奧托的相關論述來說明。我認為神秘感有這麽幾個特點:

第一,被動性。不可言。自我滅絕。它是被動的,沒有哪個神秘感是你能夠主動得到的,但是不見得你的主動、你的努力完全沒作用。所以它也是不可直接作為觀念物件說出來的,而且在這種美感中你的這個自我的主體性要被滅絕,消失了,你和那個美感物件完全融為一體了。

第二,越界性。這個恰恰是我說當代藝術的特別看重的一面,當代藝術講越界性沒錯,但是不夠。這種神秘美感出現的時候,它一定是超出任何現成框架,它是一種絕對的他者,它顯得很怪誕、反動,令人恐懼、震顫、敬畏。

第三,直接性。這不言而喻,所有的美感都是在直接的體驗中產生的,不被超越的。

第四,融一的感動極樂性。這和第二實際上是一對,它們倆好像很不一樣,但它們互相需要才能產生真正的神秘美感,你光是二也不行,所以第四就是說它有巨大的吸重力、感動力,在那一個瞬間把人拖上意義浪潮的頂端,放射出極光,讓人進入出神的狂喜狀態,就像柏拉圖講的那樣。

第五,時機性。它是突發的、意想不到的、留不住的,也就是暫現的。

第六,終極真實性。明察性(noetic quality),自足性。這個很重要,神秘美感和宗教體驗是相關的,不光宗教,甚至是科學體驗,真正偉大的科學家的體驗可能也有相關性。這種美感給你帶來的就是一種終極的真實性,你會覺得這個美感我完全不可控制,它來了,它把我消融得一塌糊塗,但是它向我啟示出了某種東西,而這個東西恰恰我覺得是我人生中這輩子追求的,一直在追求的,而且一旦得到這個東西,就足夠了,「止於至善」了。所以它是具有那種自足性,你會感到生命和存在的意義就是它。實際上真正深刻的美感是幫助人開悟的,或者就是一種臨時的開悟。這個你們去讀威廉·詹姆士的那個描寫神秘主義的書,關於宗教經驗的,裏面參照了大量的西方宗教的體驗,用來說明這種狀態。我想你們中的某些人或者是聽眾中的某些人,人生中說不定什麽時候,會有過這個體驗,但是你沒有註意它,你覺得有很怪的一種感受,然後過去就算了,其實那恰恰最值得你不斷地再回憶的東西。但是你想再回憶,把它再現出來,沒門,可是你做某種努力,還是有關系的。

第七,本底的原時間性。這我反復講了,就不多說了。

3. 秘幕

這種神秘美感,在我看來,就是它要經過一個——我叫它——「 秘幕 」,就是神秘的幕簾。神秘美感的來臨和離去,是有「界限」的,但是沒有那個「界線」,沒有明確的那個線,劃一條線,跨過去就是神秘美感,但它也確實有這麽一個簾子。我們必須穿過一層「秘幕」才能驀然地感到它的來臨,在這一簾秘幕外邊是物件性、因果性、利害性或日常習慣性,等等,而在這秘幕的裏邊,則是暈流性、疊加性、情理性、意境性乃至迷狂性和神奇性在主導。前者是後者的這種「坍塌」或者「塌縮」(collapse)所導致的,因此我們又可以稱這個所謂的秘幕為「邃化之幕」「神變之幕」,我給它起了很多名字,還有「魔變之幕」,或「秘坎」「奇簾」「癡幕」「癲幕」「靈幕」「興幾」,等等。

「魔變之幕」這個有點受尼采說法的啟發。尼采在【悲劇的誕生】中講到,整個的西方精神都遺忘了酒神精神,而酒神精神的特點就跟我剛才講的那個很有關系,它要突破一切現成的東西,一切他們西方的那些現成的東西,重估一切價值。酒神的音樂和阿波羅的那種和諧的音樂不一樣在哪呢?就在於它有這種越界性、絕對的他者性、怪誕性。悲劇怎麽誕生呢?他認為希臘的悲劇從酒神精神,也就是他所謂的酒神音樂中誕生的。最具體的一個體現就是他們在演出這個悲劇的時候,他們的舞台——我去過希臘,這種舞台是圓形的,往下,那個真正的舞台在下面,就是連著山坡修建的,聲響效果特別奇特,非常奇妙,下去很遠,那中間的人說一句話跟有回聲一樣——邊上就是歌隊。每次演悲劇的時候,那歌隊先唱歌,歌隊一唱,他說整個舞台就「魔變」了,魔變成酒神的世界,這時候我們才能進入悲劇的那個境界,所以我叫它「魔變之幕」,等等。

這裏我還用了「癡幕」,這跟我最後要講的【紅樓夢】中的那個「癡」有關系。這種神秘美感是居中美感的疊加和神變,是解釋學之前的「密釋學」。解釋學(hermeneutics),它講究視域的融合,你閱讀一本書,你的視域跟這本書的視域要融合,你要開放;或者我們雙方對話,哈貝馬斯也講,要開放我們的心胸,跟對方發生視域融合。這些說法都很好,但是羅姆巴哈(Rombach)講,在這個之前你怎麽就能開放視域呢?你這視域怎麽就融合起來?很多時候融合不起來。他說,在這之前一定要有一個密釋學(「Hermetik」)。「Hermetik」這個詞跟「Hermeneutik」相對,都是從古希臘赫爾墨斯那個神來的。他說這種密釋學就恰恰是那種源頭性的意義構成,它是一種視域的內化、重疊、躍遷、回蕩、放光。在密釋學中,雙方的沖突都沒關系,關鍵是能激蕩出一種全新的東西,就說那種能躍遷、能疊加、最後能夠造成在你體驗的美感中真正充滿啟發力的東西。所以我說它是一種讓神秘美感出現的「 密釋現象學還原 」,這個所謂的「秘幕」。

(四)神秘美感的時間結構

下面我們講神秘美感的時間結構,這是這一講的最後一部份。神秘美感是現象學視野中的那種感知和居中美感的加強,因為它是後兩者的根底。後兩者的根底是什麽?是原時間。神秘美感是原時間的一種更充分、更合乎它本性的展示。原時間從根本上是非物件化的,它具有「冗余性」,「總更多性」。這個原時間,可比於胡塞爾講的內時間意識,有時候我也把它比於佛家講的那個阿賴耶識,這我就不延伸了。這種原時間的冗余性、「總可能更多性」性表明,它本身就是原疊加的,現在和過去疊加,而且是層層疊加,不是像胡塞爾講的只在那一個感知點上疊加,實際上在那個地方意義是發生巨變的。就此而言,神秘美感是感知和一般美感的源頭。

感知發生於時間意識流之中,這個時間流潛在地構造了這麽一個視域和權能場,這種時間化的場或者域提供了感知所需的潛備材料。也就是說,感性材料不是當場構成的,當場的那個刺激它只是一種刺激,它透過被動綜合引發了你裏邊潛在的、以前的經驗積澱下來的那些可能的感知材料的原狀態,透過「結對」,透過其他一些方式(胡塞爾對此也有所討論)。我們總是處在這麽一個時間化的域場中,任何一個應時的動機都把你原本的、潛在的可能性突出出來,形成意向的統握或者意向的立義,也就是意向行為統握了感覺材料,同時帶出了對這個統握行為的隨附意識或原意識。所以感知的物件性是以非物件性為前提的。

如果讓這感知正常地、合乎它的原本狀態地呈現,它就不光是呈現那個焦點,那麽一個實心物件,而是它的周圍的或前後的、那些使它可能出現的那些東西,那個暈、那個流、那個場,都會以某種方式層層疊疊地出現,這樣就會出現「居中美感」。我們這麽一個詩意貧乏的時代實際上需要某種契機讓這種「居中美感」出現的,比如透過閑適、無牽掛、純潔的自然環境和藝術作品等等來促成。這就不講了。關鍵是這感知物件不能被完全物件化,以至於非物件的維度沒法舒展。一個孩子感受到的一棵樹和一個植物學家感受到的不一樣,不一樣在哪兒呢?孩子感知得更多、更深。如果我們總是活在這個被實證主義化、科學化的世界中,或者因果化的世界中,就像我們中國古人說的那麽一個造成地震的局面,就是「陽伏而不能出,陰迫而不能烝」(【國語·周語上·伯陽父論地震】),最後造成了地震,而且地震造成了周朝也就是西周的滅亡,人的感受方式就會抽縮為現成者和它們的關系,這樣一來就沒有美了,美就消隱了。所以,物件要虛化、陰陽對生化,也就是時間的這種暈圈化、氣象化,這樣才是脫盡了「主/客化」的原現象。

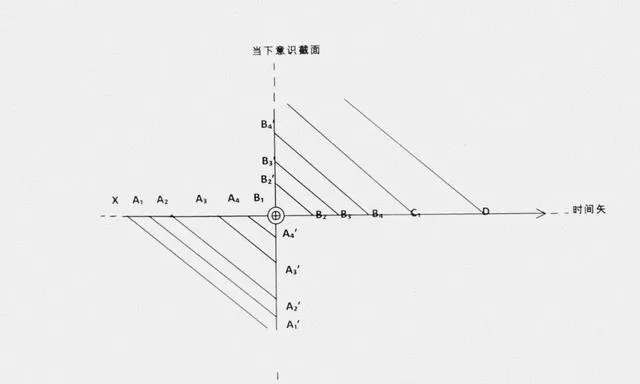

好,下面就透過一個圖來跟大家總結一下我今天講的。這個圖是胡塞爾後期的【貝爾瑙手稿】中給出的現象學的時間意識圖:

(現象學時間意識圖示:源自胡塞爾【關於時間意識的貝爾瑙手稿】。有調整。在說明居中美感和神秘美感時,還須有附加說明和轉化)

前期他講內時間意識的時候基本上講的是知覺體驗的前面這一段,後面的、未來的這個部份他講的少。這個水平的「時間矢」就是過去、未來、現在,這個「現在」就是我們現在正在體驗這個感知物件。這是一個時間軸,這個虛線代表它是沒有什麽確切盡頭的。我們當下體驗這個感知物件的時候,我們的意識的截面就是這樣的,我們的意識——按胡塞爾說——並不限於這麽一個感知的物件。傳統的經驗論,甚至是唯理論,例如亞里斯多德的,他們關註的往往就是上面我用圖表裏邊這個小圓圈來表示的,實際上這個小圓圈裏頭也是一個虛的,也是構造的,但他們認為是實心的,是個體,是原本的印象,是我們感知的這一點。胡塞爾說「不」!你要感知到這個原印象,剛過去的留滯和馬上要到來的前攝會交織成這麽一個暈圈,這個暈圈也沒有什麽確切的邊界。我們過去的經驗,它沈積到我們現在這個意識面上,然後再往下,無窮無盡……胡塞爾說,實際上我們作為背景,過去經驗沈積在我們現在感知的意識截面上。這個B方向是未來的,它也會投射上來。我們的預期,我們的人生從來不是光有過去和現在的,未來也是活生生的,也是活在我們的潛意識或者意識的時間流中的。這為儒家的或者列維納斯的思路提供了一個可能性。按照胡塞爾的說法,這個A方向代表的過去和這個B方向代表的未來都是以非物件化的方式被感知著的。就像我們感知一個空間物件,除了感知這個物件,你不可避免地要感知它的背景,感知一個時間物件,你也不可避免的要聽到它的前音和余聲,對吧?

如果這樣的話,我們怎麽說這個美感呢?其實這個暈圈就已經帶有一種美感——如果你能體會到這個暈圈。但是還不夠,這個暈圈可以更大,其實這個東西向你意識面投射的時候,它和過去的沈積是交織成一個大暈圈的,對吧?再後邊還有交織。這個暈圈越大、越飽滿,美感就會越強。尤其是當所謂凸出的焦點,不再被看作一個實心的、實在的,而是只是一個引發的觸穴,或者說,它像一個穴位,一個引發中心,就等於說整個地看世界。這樣整個翻過來了,原來是以這個凸出部位為重點,現在真正的藝術家、孩子,或者是你體會到美感的時候,是以這個背景,不止是背景,而是這個意識的流、暈為更中心的部位。這個所謂的美感物件它只是一個引發者,它本身沒有自心。並不是說這個美感,就像希臘那個雕塑那樣就是美的,但是你也不能說只是你主觀賦予它美的,不是這樣的,它超主觀,超客觀。

那神秘美感是怎麽出現的呢?神秘美感應該是說,每一個可能的物件,當我們感知它的時候,它有一個意識截面,有它的這種時間暈、意義暈,你感知的時候,你和它以前的意義暈、時間暈發生了交接、交織,尤其是特別遠的過去和特別遠的未來,也參與到你當下的感知中來,由這麽一個美感物件引發出一種時間的巨大浪潮,而且在這個地方形成了多層次的、多維的疊加和漩渦,這時候神秘美感就會出現,它讓你感知到的幾乎是一種永恒,這種永恒感、至真感。這就是「真的」,這就是意義的終極了,它應該是有這麽一種時間的「往前沒有盡頭,往後也沒有盡頭」。我體驗到的東西統攝整個宇宙——不應該叫統攝——而應該說就是能夠延伸到整個的宇宙,上下延伸到無限的空間,前後延伸到無限的時間。整個宇宙都是我這個意義的感受,這個意義潮、意義的漩渦,能夠涵蓋的,能夠充滿的。透過這種神秘美感,你對你的人生就有了一種確信。

世界上很多偉大的精神事業都是從神秘美感出發的。偉大的宗教,你看那些創始人,幾乎都有這種對神秘美感的體驗。基督,默罕默德,佛陀,我們的孔子等等。原來認為孔子沒有這種神秘美感的體驗,其實孔子也有的,老子、莊子有沒有體驗過神秘美感?從他們的作品我們能夠看出來是有的,要不然他寫不出這些東西來。還有偉大的音樂家、詩人。不用說,詩人總是瘋瘋癲癲的,尤其是像海德格爾最欣賞的荷爾德林(Hölderlin),海德格爾就說荷爾德林之所以後來發瘋,就是因為他感知到的那個美感太強烈,他感覺到的肯定是神秘,就是我講的這個神秘美感,那個光太強了,把他照黑了,所以他整個喪失理智了。甚至是一個開創性的武術家,廚師,或者別的什麽人,他感悟到他的那個方面,最有感悟的時候,最原發的時候,往往體驗到的就是這個東西。所以你光想創新,覺得好像是搭配一下就能創新,什麽學習科技就能創新,這些想法有道理,但是那只是為這種神秘美感的出現創造條件。真正原發的是要這個,真正偉大的作品一定有神秘美感這種東西。我們下面講的,也就是我希望向大家傳達的這三部藝術作品(或文學作品和詩歌)(這三部藝術作品即張祥龍先生在這一系列講座中分別分析的托爾斯泰的【戰爭與和平】、普希金的【葉甫蓋尼·奧涅金】和曹雪芹的【紅樓夢】。——編者註),它們是能夠表現這種美感的。

由此看來,我們理解美的本性的時候,就一定要看到這個感知物件的這種「虛極而作」的本性。這樣,你感受人生和世界的時候,就有一個結構性的反轉,看出物件是虛物件、虛象。佛家在這方面講得是最精妙的,最深透的,但現象學也進入到了這麽一個思想的意境之中。在這種「虛物件」或者「虛象」或者「純象」之前、之中和之後,都有非物件的「潛構靈通」的托浮、托持、纏結和疊加,要不然它絕不會出現的。

下面對神秘感做一個總結。如果這種虛物件和其他的虛物件以某種方式相互呼應,各自席卷非物件性的暈流或者泛暈,並因此相互感通激蕩,疊加成更大、更深、更濃密、更多維、也更合一的意義旋渦或奇特的意義空間,而且在時間上前後相展,無窮無盡,空間上也是無窮無盡地舒展,那麽就會出現神秘感。這個神秘感如果能夠保持它的居中性,那麽就可以在這種意義的暴風雨中展現出自己的彩虹,也就是形成美感。除了上述美感出現的那些條件之外,還必須滿足神秘感出現的條件,或者實際上真正說起來應該是「反條件」,因為根本就不能有什麽現成的條件。我認為這裏才是人生最奇特、最有意趣、也是最正義的地方,也就是我說的最公正的地方。這個地方是靠什麽算計、靠什麽權勢都無法主宰。任何成功都可能是被算計、偽造或者巧取豪奪而成的,只有神秘美感是必須「觸底反彈」的,不可偽飾的,沒有它我們就活得沒有根本的興味了。

好吧,今天講的就是這麽多了。