有人曾說,你登上山巔,或許,你會比山還高。但人類真的可以比山更高嗎?高海拔攀登、探險者宋明蔚則說:「其實,大多數人對攀登一無所知。」

為了讓更多人了解攀登,宋明蔚完成了這本【比山更高】,記錄了一群攀登高海拔山峰的人,一群理想主義者在懸崖邊追尋自由與自我的故事。他透過這部44萬字的長篇非虛構作品,呈現了親臨現場般的攀登場景,也思考了人類心靈可抵達的深度。

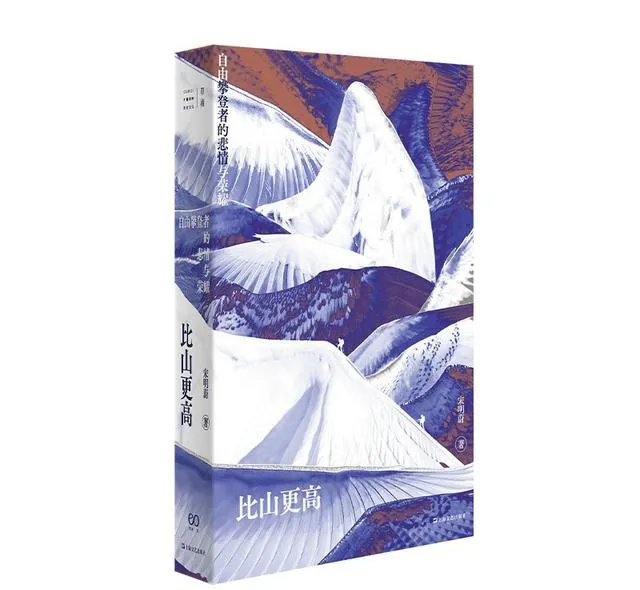

【比山更高:自由攀登者的悲情與榮耀】,宋明蔚著,上海文藝出版社

拿到一手材料

他們的人生,往往與生死、與自我價值的實作等高度相關,背後可探討、折射的社會意義或授權以延展得更深、更遠

中國自由攀登的歷史延續了整整二十年,卻始終沒有人完整、翔實地描述過攀登者們的生命處境,也沒有人講述過中國民間登山、中國自由攀登文化的歷史。

那些逝去的年輕登山者的故事,他們人生中最光輝與最黯然的時刻,他們的成就與他們宿命般的一生,全部建立在一些感性的、碎片化的、充滿紕繆的口頭傳說之中。這不僅讓國際登山界在了解中國登山歷史時產生了巨大障礙,也造成了大眾對這群登山者與登山文化的誤解。

隨著這些逝者逐漸被淡忘,他們充滿生命力的一生也即將在歷史中消亡。

要想還原這段長達二十年的歷史,並不是一件簡單的事情。有些當事人已經不在人世,有些保存在幸存者腦海中的記憶也已經變得混沌而模糊。

生死之間

上書房:高海拔攀登,圈外人了解得不多,題材有趣而獨特。您是在怎樣的機緣下,想到寫這個題材?

宋明蔚: 這個題材我關註了很長時間。

我在讀大一、大二時,加入了學校的高海拔攀登社團。當時,平均每年攀登五六次雪山。畢業以後,攀登的頻率沒這麽高,但依然會有。我後來擔任【戶外探險】雜誌的編輯。而我平時看書的型別、穿衣的風格、飲食的習慣也和登山文化相關。可以說,攀登這件事,與我自己的人生密切相關。

2021年,我在雜誌社每天的生活和辦公室白領的差不多,如設計活動文案、對接商務活動。但我對采訪寫作依然有很大的興趣,一直想寫一本書。我問自己,寫什麽呢?忽然發現,原來對高海拔攀登這件事、這群人我已經積累了很多素材。那一刻,我產生了一種使命感、責任感。希望告訴更多人,攀登高山的魅力和價值究竟是什麽;他們究竟是怎樣的一群人;他們如何看待生死、如何面對生活。

此外,在國內,人們對這個領域比較陌生,深入寫作的中文書很少,不少人會有刻板印象或誤解。我希望去填補一些空白,讓這本書起到點掃盲的作用。為了抱著純粹的心去書寫,我辭職了,全心全意寫了三年。

上書房:書中的故事全部為真人真事,您在書後面也標註了長達十幾頁的出處。如此豐富的素材是如何獲得的?尤其第一部嚴冬冬的故事,讀來有強烈的代入感,像看小說一樣。嚴冬冬幾次進山救援,面對自己熟人的遺體時,您描述了他的心理——他對死亡是恐懼的,對自己的能力是不自信的,但他依然向往著、堅持著高海拔攀登,不惜投註人生的全部心血。直到嚴冬冬迎來自己命運的那一刻,這種矛盾和糾結更加讓人唏噓。作為非虛構作品,他的心理活動您又是如何獲得的呢?

宋明蔚: 機緣巧合,我拿到了嚴冬冬多年前采訪的素材,獲得了授權,也經過了其他當事人的交叉驗證。如果行為與心理活動一致,那麽這段素材我會采用;如果行為佐證不了想法,那我就舍棄。

這三年,我大約每周采訪兩三個人,有的采訪物件連續采訪幾天。有一個采訪物件在加拿大,越洋電話打了20多個小時。我在書中再三保證行文的真實性。所有素材經過幾重驗證,文字也給主要采訪物件確認過。

上書房:您自己其實也是這個群體中的一員?

宋明蔚: 我勉強也算,但比較普通,而書裏挑選的人與故事,是這個群體中最極致、最有理想、最具代表性的一批人。

他們的人生,往往與生死、與自我價值的實作等高度相關,背後可探討、折射的社會意義或授權以延展得更深、更遠。

攀登文化本質在於控制

現代登山文化,追求的是風險的可控與管理,這就是登山藝術,重要的是登山的過程

目前在中國,自由攀登者只有寥寥幾百人。遇難者平均年齡僅有31歲。

我站在他們命運的盡頭凝望,不禁好奇:他們在年少時如何一步步走進了山的世界?他們為何變得如此堅定?他們透過登山獲得了什麽?失去了什麽?他們如何看待物質與精神?如何看待死亡?

還有那個古老的問題,他們為什麽登山?我萌生了許多疑問,卻找不到準確的答案。

孤獨地攀登

上書房:登山搭檔透過一根繩索聯結,彼此交付性命;每當山難發生時或地震發生時,他們組成救援隊參與救援;一個山腳下的村民之家成了攀巖者的聚集地……不少人以為,挑戰高海拔攀登的人,是為了追求冒險、追求刺激。但全書看完,似乎並非如此。

宋明蔚: 高海拔攀登的風格大致有兩種。一種是喜馬拉雅式攀登,圍攻式、集團式,像行軍打仗那樣,有後勤保障、有團隊支援,以確保登頂的結果。

但我書裏的登山者,尤其是艾爾卑斯式登山者,他們是個體化的,輕裝簡從,聽從自己內心的聲音選擇路線,他們在國內被稱作「自由攀登者」。即便會結伴,每個人也只為自己負責。

成熟的阿式攀登者都是風險管理大師。正常的攀登是可控的,遇到風險會進行謹慎評估,如果還有5公尺能登頂,但評估有可能下不來,那就會放棄。

現代登山文化,追求的是風險的可控與管理,這就是登山藝術。重要的是登山的過程。我大學社團的老師說過,假如誰要不惜一切沖頂,那不僅會害了自己,也會害了別人。爬一半,累了,天氣又不好,還不如下山吃火鍋。沖頂不是唯一的目標。享受過程的快樂,並且能順利下撤才是最重要的。

上書房:每年春夏,在精靈的帶領下,人們背著氧氣瓶沖頂珠穆朗瑪峰,這種以登頂為目標的商業攀登,近幾年似乎十分火熱。

宋明蔚: 二十年來,中國民間登山者的敘事大致有兩類:一類始於2000年,企業家與精英階層間興起了攀登珠峰的熱潮。報名者參加珠峰商業登山隊伍,他們沿著架設好的攀登路線,在精靈的引領下,背著氧氣瓶一步步邁向世界最高峰。在我看來,這是特種兵旅遊,和我書裏寫的不是同一類。

另一類幾乎誕生在同一時期,卻又發生在每一個時代,這是一群二三十歲的年輕攀登者奔向高山,在死亡的懸崖邊尋找自由與自我的故事。正是這些人,書寫了過去二十年間中國最壯麗、最隱秘的登山史詩。

這群阿式攀登者,會特意開創一條高難度的新路線,享受探索的樂趣,而不以功利為目的、不以登頂結果為導向。所以這樣的群體非常珍貴,格外讓我感動。

那些從未被人類登頂甚至從未有人涉足過的山峰,以及山峰上全新的攀登路線,充滿了未知的冒險、無窮的挑戰與前所未見的風光。

他們只是想在其中一座山峰上畫下一筆優美的線條,並在攀登過程中獲得足夠多的快樂,從這份快樂中提煉出生命的存在感。這種寧願為了快樂而冒險付出生命的慷慨,正是另一極的人們無法理解的。

上書房:但即便是他們中最極致的這批人,也不是為了追求冒險、刺激。

宋明蔚: 大部份不是。攀登文化本質上在於控制,就和滑雪一樣,掌握平衡與技巧後,去駕馭地形,享受滑雪的快樂。

如果僅僅為了尋找刺激,那還不如閉著眼睛去高速公路,這樣的刺激和風險是不可控的。

攀登是一門藝術,它是在可控的狀態下去享受生命。雖然總有一些不可控的機率,但每個人都不覺得會發生在自己身上。在清楚風險的情況下,依然選擇去做,那就叫勇氣。

不管怎樣,高海拔攀登仍然是一項高風險的運動,這毋庸置疑。而我書中寫的,又是這群人中的極致。

上書房:書中幾位在山上去世的人,尤其是嚴冬冬,故事的感染力很強,您覺得他們面對死亡卻仍要攀登高峰的動力究竟是什麽?

宋明蔚: 嚴冬冬天生是膽小的人,許多采訪物件都提到,他的平衡性不好,身體條件有限。但他對登山的熱愛與癡迷,壓過了他對死亡的恐懼。發現這點時,你會對這個人特別著迷。

他做的選擇是克服先天條件而做出的,尤其體現人性。每一次山難救援,面對熟人的遺體,會加深他對死亡的恐懼。但他因為喜歡去做,又因為足夠喜歡而去承擔。他選擇了一種理想主義的生活方式。但我想,這也是理想主義的悲哀。

他是我心中最能闡釋自由攀登精神的人。讀完他的故事,讀者就能切身感受到什麽是阿式攀登、什麽是真正的攀登精神。就像一個邀請函,如果感興趣,不妨接著看。

特別不喜歡「征服」二字

人類只是利用技術和工具,來到了頂峰,對大山心懷感激,是大山網開一面,才讓你見到了這般風景

尋找這一頁歷史的起點。

有人說,這要回到20世紀80年代末期。中國第一家高校登山社團——北大山鷹社是中國民間登山的起源。有人說,也許是2000年初,曹峻、徐曉明、楊春風、陳駿池攀登新疆天山的博格達峰,這是中國歷史上第一次有據可查的阿式攀登成就。有人說,一定是馬一樺開創的刃脊探險,這是中國民間第一家真正意義上的登山探險公司……

我粗淺地把這二十年分為四個時期:自由之魂、刃脊探險、白河十年、夢幻高山。

雪崩

上書房:您自己每年也會攀登雪山,登山對您的吸重力是什麽?

宋明蔚: 我不算特別嚴謹和極致的阿式攀登者。每個人攀登的初心可能不一樣。書裏的人比較極致。馬一樺、嚴冬冬,有一種突破人類極限的渴望。我純粹喜歡高海拔攀登的快樂,有風險就及時撤。

從風景層面說,天氣好的時候,約6000公尺海拔的雪山遠景,是沒到過的人無法想象的。天際線被光刺破,夢幻的色彩籠罩在空中,不是單純的藍,有時是粉色的。人就漫步在雲海上——相當於乘坐飛機時,把機艙門開啟,人直接在雲海裏的感覺。

山頂就在眼前,許多小山峰從雲海中冒出來。這個高度的自然之美無與倫比,這種美是你不斷往上攀登的動力之一。而近處的景觀是二元的,非黑即白,山的白、石的黑,色彩越二元,感受越震撼。

從心靈層面說,爬到這一步,你與山是貼近的,是融為一體的。必須用冰鎬攀登,把身體固定在冰壁上,整個人與山的紋理合二為一。巖石地形雖然不用冰鎬,但手指深深嵌入山的紋理中,有一種用肉身劃過山體的感觸。

與此同時,人在山上十分渺小,只用兩支冰鎬對抗整座大山。但你爬上去了。渺小的人,攀過一座座山峰,對比之下的成就感、滿足感十分巨大。

上書房:但您曾經提到,特別不喜歡用「征服」兩個字。

宋明蔚: 真正的登山者,看待人與山的關系,從來不是征服。人類只是利用技術和工具,來到了頂峰,對大山心懷感激,是大山網開一面,才讓你見到了這般風景。所以不是征服、不是攻克,而是感激。

大山有時展現出它的仁慈,有時又展現出它的殘酷。從一條山脈的千萬年生命尺度來看,攀登者站在比山更高的地方雀躍、驚惶、俯瞰、呼吸,就和一片雪花悄無聲息地落在山頂沒什麽區別。

對於攀登者來說,一條山脈貫穿著他們短暫的一生。無論是雄偉的喜馬拉雅山,還是滄桑的喀喇昆侖山,無論是孕育出現代登山文化的艾爾卑斯山,還是保留著上百座未登峰的橫斷山、邛崍山,它們是現實中的悲情與榮耀之山,也是攀登者心中的欲望與夢想之山。

采訪時我同樣發現,不少阿式攀登者都會敏感地指出,不能用「征服」這個詞,征服不是登山的心態。

賽局的,是生活

他們的每一次攀登,都是老人與海式的搏鬥。只不過他們與之賽局的不是大海,也不是大山,而是真實的生活

2019年底,聯合國教科文組織認定艾爾卑斯式攀登為人類非物質文化遺產。

在中國,作為這門藝術的集大成者,周鵬很少再去高山上實踐阿式攀登的藝術了。他常年在白河深居簡出。

在嚴冬冬遇難的十周年之際,已近不惑之年的周鵬想在白河開辟一條新路線,來紀念他和搭檔的這段往事。他打算把這條路線命名為「自由之魂」。他決定獨自一人完成開線任務。在這個私密的創作過程中,他「可以安靜地去想我們的過去」。

他依舊在白河峽谷等待著一名合拍的搭檔。

也許很快就有。也許不會再有。

上書房:阿式攀登入選人類非物質文化遺產,您是怎麽理解的?

宋明蔚: 一座海拔約6000公尺的山峰,有那麽多攀登路線,但阿式攀登者選擇了一條符合自己審美的路線,甚至會開辟一條前人不曾走過的新路線。他經過不同的地形,有冰壁、巖壁、裂縫,在攀登過程中設定保護點,不讓自己發生危險。而那些保護點,只有個體面對真實的大山時才知道怎麽做。

什麽時候登上山頂、什麽時候下撤,需要權衡、平衡、控制,需要強大的意誌力才能獲得生存空間,這就是一種藝術的境界。

無論是微觀的技術,還是宏觀的路線規劃,阿式攀登都上升為一種藝術。

它和寫詩很像。詩人,試圖用文字元號突破語言的邊界。阿式攀登是在上山與下山的過程中,突破人類的邊界。

這種突破在大多數情況下是不帶功利性的。或許親朋好友都不理解,以為你是瘋子,有這麽多世俗道路可以選,為什麽偏偏選這個。但只有你自己才知道,你在突破什麽邊界。

上書房:癡迷登山,導致沒辦法正常工作。有讀者甚至被書中登山者們生活的困窘震驚了。親朋好友大多是不理解的。中國傳統觀念喜歡安穩,而登山太不安穩了。

宋明蔚: 阿式攀登者的親朋好友一般分兩種,一種是不知道對方在幹什麽。比如嚴冬冬,有很好的學歷、很好的人生前途,他卻全部放棄,選了截然相反的一條路。他的父親是不懂的。另一種,少數親朋好友也是戶外愛好者,所以能理解,但極其個別。

他們的每一次攀登,都是老人與海式的搏鬥。只不過他們與之賽局的不是大海,也不是大山,而是真實的生活。

當他們攀登到人生的頂峰時回望來路,不只有眼前的輝煌,還有深深的無奈與感慨。在大多數情況下,這種熱血與唏噓是並存的。

上書房:據說編輯看了書的前三分之一,就表達說一定要出這本書。

宋明蔚: 這個題材在國內不太為人所知。這群人究竟在做什麽?為什麽這樣做?人類面對極限的挑戰,自我價值的反思,生與死的探討,生活的茍且與理想的崇高之間的矛盾等,這些題材的稀缺性、主題可抵達的深度、文本的純粹性等,可能比較打動人。

我後來聽說,看完這本書後,幾位編輯都去攀巖館體驗攀巖了,有人開玩笑說自己「被理想主義點燃了」。

上書房:您在書裏寫道,大多數人對人生一知半解,對攀登一無所知。攀登者攀向高山的文化,也是人類追溯生命源頭的文化、尋找生命意義的文化。那麽登山的時刻,您會找到自己的人生意義嗎?

宋明蔚: 這種登山精神註定是小眾的。或授權以把登山當作小眾生活方式去理解。高海拔攀登、徒步、出海,本質是一樣的,就是一個選擇而已。不會因為這個選擇,就立即找到人生的答案。

我自己覺得完全解答不了。回到現實,人該面臨什麽問題還是什麽問題,不會因為攀登就開悟。

喜歡登山的人或許更有趣、更有意誌力,但攀登不會給人生提供具體的解決方案。攀登者中,也不乏自私的、卑鄙的人,登完前怎樣,登完後還是怎樣。不要以為經歷了驚險活下來的人就很偉大,他們依然是很普通的一群人。

上書房:您為了寫書而辭職。現在書寫完了,對自己的人生有沒有一些未來規劃?

宋明蔚: 還沒想好。我被無數次問到付出如此代價來啟動這個計畫的驅動力。我往往無從回答。那是一種雜糅著好奇心與傾訴欲,時而悲憫、時而孤高的復雜情緒。

我希望有更多普通讀者了解這群人,希望自己的寫作更純粹,希望這份純粹能配得上這群理想主義的人。

到最後,書寫他們故事的我,如今也和他們一樣清貧、快樂,內心充盈而滿足。

欄目主編:顧學文 文字編輯:顧學文

來源:作者:龔丹韻