這兩天,文學界有件事掀起了軒然大波。著名作家愛麗絲·孟洛的女兒斯金納,在【多倫多星報】發表了一篇報道,揭露了兒時被繼父性侵,而她的諾貝爾獎得主母親卻在長達幾十年的人生裏對此無所作為。

這篇自述觸目驚心。給還不太清楚發生了什麽的朋友簡述一下:

斯金納平時跟著父親和繼母生活,假期會去母親孟洛和繼父那兒。在她 11 歲的暑假,繼父對她進行了暴露下體等侵犯行為。

斯金納長大以後終於有勇氣報警,在繼父被判 2 年緩刑的情況下,母親仍然選擇陪伴繼父直到他生命的終點。

一連串的傷害讓斯金納患上了嚴重的身心疾病,她恨著繼父,但母親的不作為和全家人的心照不宣,更讓她承受了幾十年的折磨,直到再也無法忍受媒體報道裏對母親婚姻的美化,她終於選擇說出來。

盛名的母親、性侵的繼父,這些聽起來對於普通人來說沖擊力太強也太遙遠。毫無疑問,施害人的罪行需要被譴責,但恐怕對於我們來說最難以理解的部份是:

為什麽一位母親在明知道孩子受到侵害的情況下,會選擇繼續和施害人一起生活?

當她在母親和妻子的角色中選擇後者,她是如何消化這一切的?

為什麽一位作家可以在作品中對人性剖析如此勇敢,卻在現實中面對沖突如此軟弱?

我們和多位咨詢師聊了聊,發現在性侵事件中,這種家庭狀態並不罕見。事實上,親子關系與夫妻關系中的矛盾遠比大家意識到的要普遍。

孩子被當成

婚姻中的第三者

兩個成年人陷入愛河、組成家庭,這時的關系形態是一對一的,生活中並沒有一個同樣重要的人去爭奪彼此的註意力。但孩子出生後,二人的關系中出現了一個「第三者」。

家庭作為一個情感單位,每兩個成員之間都有著依賴和互動。有了孩子以後父母雙方對彼此的關註可能都會減少,大家的精力都不可避免地要分給孩子。

這時,有些父母就有可能會因為這個「第三者」的介入,感受到自己曾經擁有的、來自另一半關註的喪失。

當這種喪失不能被很好地排解和補償,父母就有可能會進入一種退行的狀態,他們真的會把孩子當作一個競爭者,而自己則退行成了孩童,去盲目地尋求更多關註。

我們經常會聽說,誰誰誰的母親因為註意力全在孩子身上,爸爸感覺到被冷落,就去出軌。這就是一個父親,一個丈夫,正退行成不成熟的小孩,在向外尋求關註。

除了在家庭以外尋找關註,有些父母還會產生其他的退行表現,比如嫉妒孩子。

孟洛在面對女兒吸引了丈夫的註意力時,她退行回了和女兒一樣的年紀,有意識地去和女兒爭奪這段關系中那個權威的形象(即丈夫)的愛。

或許這時對孟洛來說,女兒不是女兒,而是她在愛情路上的競爭者。在斯金納還小的時候,就有其他人指控過繼父對鄰居幼女做過類似的騷擾,但當孟洛聽見這件事的第一反應並不是警惕,而是去確認自己的女兒是不是丈夫的「菜」(not his type)。

當斯金納鼓起勇氣寫信告知孟洛自己被性侵的事實,孟洛的反應是否認這件事的傷害,完全不考慮女兒的受害者立場。

「她曾經意識到過她在和一個受害者交談嗎,這個受害者還是她的孩子?即使她意識到了,我也不曾感覺到。當我試圖告訴她她的丈夫是如何侵害我時,她表現出一副不可置信的樣子。‘可你是個多快樂的孩子啊!’她說。」

母親把女兒當成競爭對手一樣來嫉妒,至少從精神分析的歷史,和一些近年的調查中,絕不是一件罕見的事 [1] 。

在梅蘭妮·克雷因(Melanie Klein)的許多著作中,我們都能看見她對「嫉妒的母親」這件事的探討。 她認為在某些母親身上一定存在一些投射,這些投射代表了她未解決的情感從圖和競爭心理,比如她是否在童年時不曾獲得父親足夠的關註,又比如她是否曾在愛情中受挫,被別的女性「比下去」 [2] 。

在社交平台上,也有很多人覺得孩子把伴侶「搶走了」:

小 🍠 真實截圖

心理咨詢師嚴藝家和李戈洲也提及,在親子關系中退行,嫉妒孩子、和孩子競爭,甚至對孩子展露出攻擊性並不是一件稀有的事。 有時來訪者因為育兒問題來尋求建議,在咨詢展開的過程中,咨訪雙方漸漸發現了隱藏著的嫉妒。

圖源:心理咨詢師@嚴藝家 的微博

因為退行而導致嫉妒、攻擊孩子,會極大地損傷孩子的身心健康。

但很多父母並沒有意識到自己正在做著傷害孩子的事,他們甚至會積極地帶著孩子去治療,也會發出疑問:為什麽孩子無緣無故得上心理疾病了?他們並沒有意識到,孩子其實已經在父母的攻擊性中變得千瘡百孔。

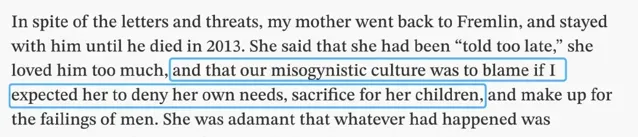

孟洛也覺得女兒斯金納在用「母女關系」脅迫她,強迫她放棄對愛情的需求,去履行母親的職責。她覺得自己是如此深愛丈夫,而丈夫對女兒所做的已經是「他們兩個人之間的事」,與她沒有關系。

「(母親認為)...如果我要求她否認自己對愛情的需求,而去為孩子的犧牲,那這就是一種厭女文化對她的壓迫。」

這時,孟洛其實有意識地否定和忽視了她本身應該面對的最大的沖突: 她需要作為一個母親去保護女兒,和她作為妻子去愛著丈夫,這兩件事之間的沖突。

比起積極地協調和承擔這個沖突帶來的後果,她把一切壓力都推在女兒身上。這就像心理咨詢師劉杍晨提到的一樣, 很多家庭在遇見沖突時,由於沒有能力承擔沖突的結果,只好選擇犧牲孩子,把一切都怪罪在家裏的「第三者」,即這個孩子身上。

這就是為什麽孩子經常會成為整個家庭癥狀的承擔者,斯金納持續受到失眠、暴食、偏頭痛的困擾,她正是在為她如此有毒的父母在痛。

受傷的孩子

一生都在尋求肯定

但比起斯金納的經歷,很多人的父母並沒到「十惡不赦」的地步。父母可能攻擊過自己,但與此同時,父母也給予過支持和愛。

長大以後再次面對那愛恨交織的親子關系時,他們也會產生一系列復雜的情緒反應。 全心全意地愛著父母?這太難了,童年的傷害到現在還持續存在;但恨父母嗎?恨也恨不下去,畢竟父母也給過自己真實的庇護。

在精神分析學家費爾貝恩(W.R.D. Fairbairn)看來,這種混亂和分裂其實是成長過程中很自然的一件事 [3] 。

費爾貝恩認為, 孩子有將父母理想化的需要,因為只有父母能讓我們繼續生存,給我們安全和庇護。 理想化父母作為一個成長的階段,這種感覺在孩子成長的某一刻也會自然地剝落。

所以很多人回顧人生時,會發問:

這就好像小時候的棉襖不合身了,我們輕輕將它脫下,雖然換上了新的棉襖,但不會否認這件童年的棉襖曾經保護過我們。

但是,如果在成長過程中經歷過來自父母的負面體驗,孩子為了保全父母全能的形象,就會將這些難過和痛苦內化為自我攻擊和內疚感。 父母沒有錯,一定是因為自己做錯了,才招致父母的攻擊。

這種內疚和自責會讓孩子們長大後無法尋找到新的「棉襖」,他們會一直陷在「我一定是做錯了什麽」的寒冬裏掙紮。當父母繼續提出無理的要求,繼續給他們負面的體驗時,他們也很難從這種慣性的自責裏逃出來。

畢竟,父母一定是為我好的,怎麽會有錯呢?一定是我不夠孝順、不夠好。

李戈洲和劉杍晨兩位咨詢師在討論這個問題時都提及,孩童在經歷各種負面事件時,最需要的就是「肯定」。

當孩子遇見負面的體驗時,父母需要向孩子肯定,他們所受的傷害是真實存在的,他們的感受是合理且正當的。同時,作為孩子最基礎的庇護者,父母也需要向孩子肯定,他們一直都在,一直都會支持和保護孩子。

而當這種肯定不存在時,孩子就會陷入如咨詢師嚴藝家所描述的狀態中:

「我到底有沒有真正的照料者?周圍人對我的好是真實的嗎?那些忽略與傷害是我幻想出來的嗎?我可以相信誰和告訴誰?是不是討好他們就可以不再被傷害?」 ——這些聲音會反反復復出現在一個經歷過家族性侵但又無法逃離的孩子心裏。

在和這樣的孩子工作前有時需要深呼吸很久,或者在見完他們之後把自己關在廁所裏或出去散個步平復一下心情。在工作中面對這些早已經形成慣性的心智模式,會讓人真切體驗到與心理創傷有關的「魔鬼在人間」的黑洞力量。

但在斯金納的前半生中,這種肯定是不存在的,即使她的其他親屬曾經有小小地支持過她,但這種支持,比起她應當獲得的來自母親的支持是遠遠不夠的。

即使一直沒有獲得母親的肯定,斯金納還是盡自己的努力保護著母親。這種保護母親的本能,其實也來自她內心最深的希冀:無論如何,母親還是愛我的。

但是孟洛親手打破了這種希冀。孟洛給斯金納講過一個虛構的、女兒被繼父性侵,最後自殺的故事。在講述這個故事時孟洛表現出了對故事中的女兒的共情:「她為什麽不和母親說呢?」

這促使斯金納第一次正式地向母親坦白了自己被繼父性侵的經歷,但孟洛在面對真實的女兒時,完全沒有流露出應有的共情。

母親的反應,對女兒來說就是一種殘忍的現實檢驗:原來,媽媽從來就不愛自己。

「她的反應正如我害怕的一樣。」

這件事讓斯金納終於不再幻想,轉而去尋找別的社會支持和肯定。後來斯金納遇見了愛人,並生下一對雙胞胎女兒。愛人的支持、女兒的出生讓她有了空前的勇氣,她完全切斷了與孟洛的聯系。

很多經歷過父母的惡意、沒有獲得過父母的肯定的人,長大以後經常是沒有辦法這樣旗幟鮮明地去和父母割席的;而他們很多時候,也並不需要一定要割席到這種地步。

這時,咨詢師李戈洲的建議是,要善用「間隔化」(compartmentalization)的防禦機制。

當我們面對同時給了我們傷害和恩情的父母時,要將這兩種感情區分開來看待。面對傷害及時隔離,面對愛時坦然接受。

同時,在他們成長的過程中,既需要自己肯定自己的感受,努力嘗試自救,也非常需要來自外部的看見和支持。

比如,對於經歷了性侵的未成年人,發現可疑跡象的學校老師、受到傷害時就醫的醫生,都有匯報的職責和義務。即使在一個理想的、社會支持系統相對完善的情況下,療傷的過程也會很漫長。

但,遲來的肯定也是有用的。對沒有遭遇這種極端情況的年輕人來說,哪怕是社會弱關系的聯結、透過閱讀、傾訴獲得的情緒梳理,都能幫 ta 們在成長中一步步找回自己的力量。

逃進敘事裏

但最終還是要回到現實中

斯金納能最終與母親割席,有一個重要的觸發事件是她讀到的對母親的報道。

在報道裏,這位明知女兒經歷過什麽的母親,依舊在得意洋洋地談論愛情,誇耀著自己的婚姻是多麽完美。

這種敘述與現實的割裂,對當事人斯金納造成了很大的刺激。她選擇揭露這件事,但同時表示,希望人們能夠在了解這個母女故事之後,更全面地看待孟洛其人和她的作品。

一些對孟洛的文學作品比較熟悉的網友,對此並不是很驚訝,因為這種人性的掙紮在她的作品中多有體現;但更多人的確聯想到了之前其他類似的案例,受到了落差帶來的沖擊:

為什麽對人心和情感如此敏感的創作者,在現實生活中會是這種麻木的狀態?難道用藝術手段進行人性剖析,竟會把人推向人性的反面?

實際上,我們並不需要為此感到割裂。創作本身就是一種對痛苦的宣泄,和對自我狀態的整理。

熟悉 KY 的讀者這時可能就會聯想到,我們很鼓勵大家使用敘事療法去分析和療愈自己。

在進行敘事療法時,我們就需要主動地將自己的故事敘述出來,透過文字的運用,正視和理清自己的想法和情緒。

在敘事的過程中,我們其實也套用了很多防禦機制。比如,將生活中一些不適和困惑合理化,比如將一些自責和內疚昇華。這也是為什麽有些作家對生活和道德中的不適能有更強的容忍度,寫作這件事本身保護了他們。

但是,如果我們在進行敘事時,只沈溺在自己的敘事裏,沈溺於防禦機制提供的保護中,縱使它是一種積極的防禦機制,最終也會阻礙我們對現實的感知。

正如咨詢師李戈洲說的那樣,在虛擬世界釋放之後,我們必須要回到現實中。

我們可以非常熟練地利用寫作和敘述來捕捉情緒、表達觀點,甚至塑造認知。但它更應該為我們提供面對現實、采取行動的力量。

電影【魚缸】截圖

經此一事,也有網友們提醒大家,「不要指望文學能拯救自己」。當我們作為讀者時,或者擴大來說,作為觀眾、聽眾時,是可以將作品和創作者分離開來欣賞的。

如果說創作者在作品中傾註了自己的情感,那麽作為受眾,作品落到我們身上時也可以有別的情感和意義。

精神分析學家和文學批評家克莉絲蒂娃(Julia Kristeva)非常強調文本的開放性,她認為作品可以脫離作者的意圖,成為讀者自己意義的來源 [4] 。 因為一個作品被創作出來以後,它便是一個開放、流動的存在,所有讀取它的人都可以在它身上找到自己的解讀。

閱讀、欣賞作品,和創作作品本質上是一樣的,我們可以在這些虛構的東西中找到宣泄、找到庇護,但創作和閱讀最終能否起到有啟發性的意義,還是需要看我們回到現實以後,對自己真實的生活采取怎樣的行動。

回到現實、認清現實,並不是一個人閉門造車就好,而是非常需要和外界的互動和聯系,接受外界的反饋,並把自己的故事敘述給真實的人們聽。

我們可以從斯金納的做法裏看到這個過程,現在她用自己的口吻將這件事說出來,也許並不是希望替母親招來更多的批判,而是希望這件事的公布,能成為作家孟洛不可忽視的側寫,也給她的作品提供一個新的註腳。

「我希望這個故事,我的故事,能成為人們口中關於我母親的故事的一部份。我希望發生在我身上的事,能在關於母親的采訪、傳記和事件中被討論,包括她曾經選擇和我的施暴者站在一起。」

今日互動

你怎麽看待這件事?

如果是你的朋友遭遇了類似的事情,

你會給當事人什麽樣的幫助?