中國地圖一直是北韓輿地圖不可或缺的角色,裏頭夾雜著北韓對中國的各種想象。

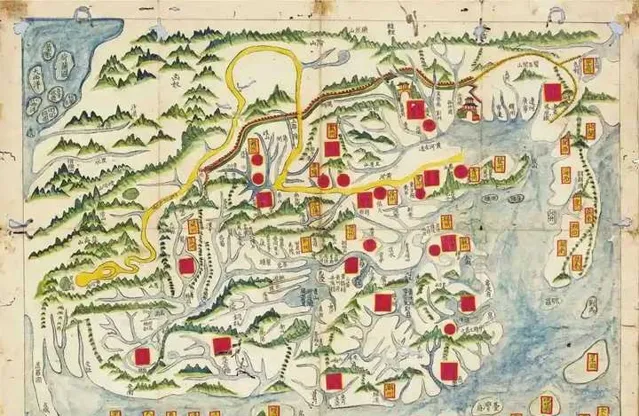

18世紀的北韓人所繪制的「中國地圖」,對遼東的描繪最為細致,原因極其簡單,因為這是北韓人最熟悉的路線。從元代開始,直至清末,北韓人沿著幾乎一致的路線,絡繹不絕,由北韓前往中國,從漢城到北京。相較於中國內陸,遼東地區諸如「鳳凰城」「錦州」等小地名躍然紙上,理由不外乎這是北韓人的必經之地。

明清時代的中國曾有一套與周邊國家互動的遊戲規則,學術式的稱呼是「朝貢冊封體系」,也就是經由中國承認周邊國家的政治主權,周邊國家名義上向中國效忠,相互允諾所形成的國際政治關系。筆者無意深究朝貢體制的興起與衰落,只想指出,緣此制度,北韓必須履行外交義務,逐年向中國派遣使節團。因此,北韓人在中國的旅行像是慣常的風景,他們穿梭於貢道上,從中國帶回最新的情報。這條路線是通向世界的視窗,主要向北韓展開。

北韓使節團是浩大的巡禮,成員約三百人,按例連年向中國開拔。明清是傳統中國的盛世,人口眾多,百姓富足,制度精良,皆曾締造文化的偉業,很難想見歐洲國家能夠統領如此巨大的帝國,並各維系二百余年。北韓使者是親歷中國的見證人,他們約需耗費四十至六十日,走過一千二百公裏,才能抵達北京。根據幾幅北韓人繪制的地圖,可知路程貫穿遼東,他們先是穿越崇山峻嶺,見識沙漠荒野,然後目睹天下第一關「山海關」,接著走進最繁華的北京城。

北韓使臣在北京有固定的居所,也就是接待外國使節的會同館,因為就在玉河橋旁,俗稱玉河館。在明代,北韓貢使停留四十日,然後踏上歸途。相形之下,清代較為寬松,使節團可以停留兩個月,間或有超過的例子。從北韓人的世界圖,談至北韓使節團,實是因為使節團的成員值得一提,其中不乏北韓思想界的著名文人,他們來回往復中朝之間,形塑北韓的世界觀。

北韓素稱禮儀之邦,自號「小中華」,也就是最像中華的外邦。為了凸顯自身的文化高雅,北韓官方揀選頗具威望的高官,以及擅長漢文詩賦的文臣,擔任使節團的要職。他們穿著明朝樣式的服裝,走在前往中國的道路上,處處彰顯漢學素養,體現東國有人的尊嚴。北韓自1392年開國後,仿效明朝制度,科舉同樣使用儒學經典,是一個處處復刻明朝的國度。理解這一層,才能想見北韓使臣履及中國土地的喜悅與振奮:這不僅是政治上的宗主國,更是文化母國,前往中國的使行不唯是政治任務,更像是朝聖問道的實踐。

這種情況在清代突遭巨變,代明朝而起的清朝不是漢人政權,而是源自東北,被北韓視為「夷狄」的「女真人」。如本書正文所示,清朝代替明朝興起是對北韓最嚴重的打擊,他們一方面咀嚼明朝滅亡的悲傷,另一方面思索何去何從。小中華如何自處世界,是數個世代北韓讀書人的疑惑。從今人的角度觀之,理解清朝的關鍵詞絕非「夷狄」,事實上這是一個疆土遠邁前朝,歷久綿長的偉大時代。然而,對於這些身著「大明衣冠」的北韓人而言,「清國是胡虜夷狄」的觀念根深蒂固,牢不可破。他們認為中華文化已亡,指責清代的漢人不思念明朝。於是北韓使者在中國的旅程,像是尋訪明朝的過往,他們憑吊逝去的文化母國,即使政治上服膺大清,內心卻未曾退讓一步。

北韓讀書人對大明懷抱期待,「願見中華」之心促使他們參與前往北京的使行團。趙憲的日記名為【朝天日記】,許篈的稱【朝天記】,從這種命名方式即可一窺北韓使者的想法。他們認為前往大明是朝見天朝,即使如前述所言,他們對中華上國感到失望,甚或起而批判,大體上仍同意大明是天朝,使行即朝天。相形之下,清代北韓人不再使用朝天一詞,即使偶一為之,意義也全然不同。簡而言之,「燕行」取代「朝天」,燕是北京的古稱,前往北京,「燕行」的意涵與「朝天」可謂天壤之別。

趙憲【朝天日記】中收有一份【質正錄】(出處:【燕行錄全集】)

其中記載了北韓人士對中國為之事物的好奇。

1637年,北韓臣服大清,與大明斷交,此後按例向大清朝廷派遣使節團。我們可以輕易地找出北韓官方恪守規章、依時履行此類外交義務的文獻,證明北韓絕無二心。北韓官方備妥禮品,揀選使臣,一如既往地處理使行事務,仿佛一切如舊。盡管制度延續,北韓滿足了清朝的要求,然而在政治制度的表象下,清朝無法控制北韓讀書人的內心世界。我們應該註意北韓配合清朝的一面,也要思考他們拒絕妥協的一面,兩者相互矛盾,卻相生共存。

自1644年明朝滅亡後,北韓讀書人有的放棄科舉當官,自閉於家門;有的逃入深山,自絕於塵世,悼念此劇變。今人可能難以理解這些舉動的意義及影響,試想一位準備國家考試十數年乃至數十年的讀書人,因為「外國」的政治變動放棄一切,並願意以這樣的「姿態」度過余生,這是多麽深刻的生命抉擇。當代少有人以自己的人生為代價,做出如此張力十足的「表態」。曾經有過這麽一個時代,北韓讀書人透過今日難以理解的舉止,宣泄他們的憤恨與哀愁。

許格(1607—1690)就是一個很典型的例子。許格正直有為,且文章頗為出名,1637年他正好年滿三十歲,算是前途看漲的青壯年。許格風聞清軍圍北韓仁祖於南漢山城,急忙召集義兵,希望勤王護駕。不旋踵,仁祖南漢出降,戰事終了,許格知道訊息後,痛哭失聲,賦詩曰:「君臣忍屈崇禎膝,父老爭含萬歷恩。」指責北韓君臣居然背叛崇禎皇帝,提醒北韓百姓可還記得萬歷皇帝的恩德。於是他自絕於世,終身堅持不看大清頒布的歷書,因為上頭已非大明年號。當他知道有人將出使大清,曾寫了一首詩送給使者,內容是:「天下有山吾已遯,域中無帝子誰朝?」意思簡單明了,中國沒有皇帝,你去朝見誰呢?在他心目中,愛新覺羅家族永遠不是中國皇帝。

北韓讀書人為「明」守節、自棄終身的故事,聽來或許令人詫異,但許格並不孤獨,甚至可以說,他並不是一個特例。鄭栻(1683—1746)出生時,距明朝滅亡已有四十年,但他的行為一如許格,厭恨清朝,「浮遊海嶽,以終其身」,墓碑上只願刻「大明處士鄭公之墓」,即使他去世時距明亡已一百零二年。僅以這兩位「大明處士」如何自處於世,即可明了北韓讀書人對清朝的深惡痛絕,以及對大明的依戀不舍。我總覺得,明朝滅亡後,才真正在北韓存在。

不論願意與否,擔任使者是政治任命,是外交禮儀,是務必恪守遵行的任務。有的讀書人或授權以避免使行,仿效許格和鄭栻遊山玩水以遂己誌,諷刺他人「域中無帝子誰朝」;有的卻無從選擇,只能踏上燕行之路。在這些使節心目中,一切已然不同,他們表示「此路朝天前日事,遺民思漢至今悲」,或是「今行非復朝天路,隨遇空為感舊吟」 。頗能道出對時代劇變的感受,明明路是同一條,心理狀態卻已迥然有別。這就是從朝天到燕行,北韓使者去的是北京,不再是天朝。

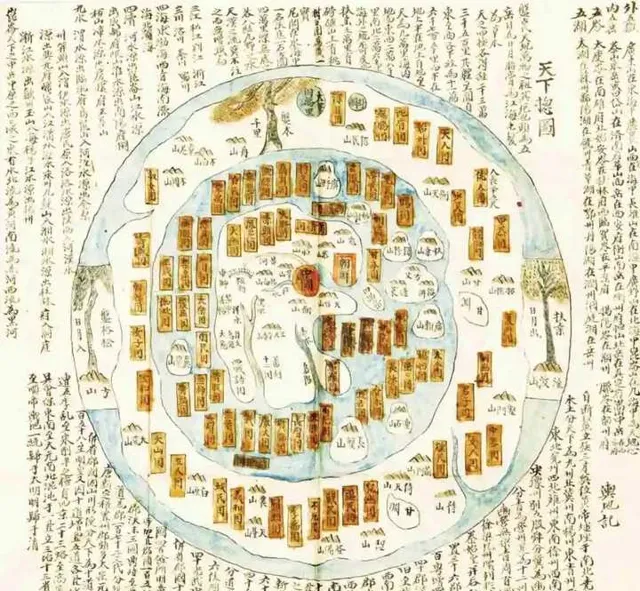

北韓所繪「天下總(揔)圖」(現藏南韓國立中央博物館,圖長29.8cm,寬28cm)

天下圖可以說是超乎今人想象,另類的世界圖。關於這張圖的謎團,至今仍是歷史學家熱衷討論的話題。中間的中國尚且容易理解,然而「三首國」「流鬼國」「大人國」,這些夾帶著詭譎氣氛與想象真實的名詞,卻滿布紙上,引人遐想。

北韓在制度上學習大明,文化上仿效中華,仔細端詳他們的穿著便一目了然。北韓官服的衣制一如明制,可以說是標準的「大明衣冠」。北韓讀書人對此的自豪溢於言表,衣著打扮不僅是物質性的存在,同時也承載了一套文化。按大明的禮儀應對進退,同時搭配這身衣裳,才得以匹配「小中華」的稱譽。因此,清代【燕行錄】頻繁地記錄各色人物的穿著,仔細到幾近煩瑣的程度,這必須考慮到北韓人借此凸顯自身「有文化」的心態。在大清宮廷中,北韓人事後的記述,揶揄諷刺蒙古人、俄羅斯人、越南人,著眼點常以衣著為題,道理正源於此。

明朝滅亡之後,北韓使者身上的大明衣冠,像是中國一道少有的風景,別具意義。清人入主中原後,改正朔,易服色,中國人的穿著、發式不再沿用明朝制度。仰慕明朝、敵視清朝的北韓人,身穿大明衣冠,履及遼東的貢道,步入北京的宮闕,不啻歷史安排的巨大諷刺。在中國的土地上,思念明朝的人來自北韓,他們是最能表彰中華的外邦人。

1645年,清人入關的第二年,北韓派出使節團前往北京,正使是北韓仁祖的兒子李㴭(1622—1658),書狀官是成以性(1599—1664)。這時統領大陸南方的大明勢力仍存,鼎革尚未結束,南北對抗仍持續不斷。大清朝廷於1644年頒行剃發令,並申斥務必穿著本朝衣冠,後因阻力過大而收回成命。成以性一行人前往北京期間,恰逢清廷官方第二次頒布剃發令。當時資訊傳遞的渠道不若今時,成以性在遼東仍發現「漢人男女,不改舊時衣冠」。可見剃發易服尚未嚴厲執行,漢人的打扮依舊,一如昔日。

這種情況很快改變,清廷為貫徹剃發令,不顧百姓起義抗爭,全力鎮壓,不再復見堅持穿著舊衣冠的人。短短四年後,即1648年,擔任書狀官的李惕然(1591—1663)行經沈陽,曾有一段奇妙的遭遇。他發現漢人都被驅逐到沈陽城外,於是路旁到處都是漢人。他們就這麽穿過人群,繼續使行任務,那些漢人就這麽看著北韓貢使。必須指出的是,北韓人在貢道上行走時,官員均穿著正式服飾,也就是大明衣冠。當李惕然與同行北韓人的雙眼對上漢人時,漢人舉起手,撫摸頭上光禿禿的部份——那被剃發的地方,並露出感慨慚愧的表情。

順治十三年(1656),李㴭再次出使中國,某次剛離開紫禁城,使節因為參與朝參,必須穿著正式的朝服,同樣是大明衣冠。李㴭註意到,市街上的平民百姓看到北韓人經過,發現他們穿的居然是明朝衣冠,有的人甚至落淚。根據李㴭的經驗,「華人見東方衣冠,無不含淚,其情甚戚,相對慘憐」。在李㴭的時代,中國百姓每見北韓貢使的服飾,無不動容落淚。

李祘,即北韓正祖,北韓王朝第22任君主(1776年—1800年在位)。乾隆四十年(1775年)代理聽政,翌年繼承王位,嘉慶五年(1800年),李祘薨逝,享年四十九歲。

北韓士人自然是鄙夷清朝官服的,北韓正祖(1752—1800)曾明白表示:「夷狄亂夏,四海腥膻,中土衣冠之倫,盡入於禽獸之域。」意思是:女真人禍亂中國,導致中國大陸由文明轉為野蠻,中華服飾的制度全都消失,國人成為野蠻人的樣子。北韓正祖的話聽來大義凜然,痛斥中原陸沈,這是北韓士人的共識,明代服飾象征更高階的文明,然而意在言外的是,這已成為北韓獨有的文化特權。

不過仍有人能穿戴大明衣冠,即使他不是北韓使節。北韓貢使發現,北京城內那些在戲台上登場的各色人物,當演出涉及前朝的故事,允許穿著舊衣冠。乾隆四十三年(1778),李德懋(1741—1793)在北京聽戲時,註意到台上的角色各有裝扮,其中就有明式衣冠,不由得感嘆:「禮失而求諸野,漢官威儀盡在戲子,若有王者起,必取法於此,可悲也。」

李德懋認為漢官威儀都在戲子身上,未來若有人推翻清朝,必定在此重尋中華法度。他感嘆高高在上的中華制度,居然匿蹤於讀書人看不起的戲班身上,著實可悲可嘆。徐浩修(1736—1799)的意見與此相同,他表示:「今天下皆遵滿洲衣冠,而獨劇演猶存華制,後有王者必取法於此。」 同樣值得註意的是,即使明朝滅亡已逾百年,李德懋、徐浩修仍關註大明衣冠,並以此作為評價中國的依據,服飾的魅力與歷史意義,遠超今人的認知。

既然清朝的文化不如明朝,則北韓使節的中國旅行無異於一場「緬懷明朝」的盛大演出。他們一路上身著大明衣冠,沿途關註各式敏感的文化物品、歷史遺跡,在日記中不時自問——「大明衣冠今何在?」清代北韓人的使行,像是對大明王朝的致敬,他們嘗試捕捉某種熟悉感,體會一個已然消逝的時代。

本文摘自【從漢城到燕京:北韓使者眼中的東亞世界】,上海人民出版社·世紀文景2020年5月出版,略有編輯,以原文為準。