我與陳毅夫婦的交往

陳毅,這位詩人、元帥、外交家,坦蕩君子,在受盡妖蛾的殘害、折磨之後,過早地離開了他所熱愛的人民和他為之戰鬥的人間。

我和尚奎悲痛萬分。陳毅是尚奎的老領導、老戰友,在三年遊擊戰爭期間,他們朝夕相處,生死與共,度過了民主革命時期最艱難的歲月,結下了深厚的友誼。因為尚奎的關系,我也多次地領略陳毅的大將風度,並為他的坦誠、豪放和橫溢的才華所傾倒,他是我生平最崇拜的人物之一。因此,我們理應奔赴北京,參加他的追悼活動,一直將他送到八寶山。可是,在那個年頭,我們被剝奪得太多了,以至連表達作為人的正常感情的自由也沒有。我和尚奎都被下放勞動,並且受到嚴密的監視,想發個唁電也成了奢望。

當我們從廣播中得知毛主席親自參加了陳毅的追悼會之後,總算得到了一點安慰。但是,一看到報紙上刊登的張茜的照片,我的心不禁劇烈地收縮起來。她的深深悲痛的臉,明顯地浮腫了,那麽憔悴,那麽蒼老,與往日判若兩人。我多想飛到她的身邊,勸她節哀,助以友情啊,可是……

尚奎嘆息聲聲,這位昔日的省委第一書記,像囚徒一般,一籌莫展。他不停地跟我念叨陳毅的往事,我也陪著他談著,說著,一連幾天,都離不開這個話題。這是心祭,是最虔誠、最實在,而且是任何人都無法查禁、不能取締的祭奠!

他實在太忙了,總是那麽風塵仆仆。為看望賀子珍,只有利用早餐時間,請她吃早飯。

我參加新四軍時,陳毅已是新四軍的代軍長。一九四五年,日本投降後,我隨新四軍七師在山東臨沂時,還聽過陳毅的報告。他那洪亮的嗓音和魁梧的身影,給我留下了深深的印象,後來他去了延安,但他的聲譽和威望,卻深深地留在部隊裏。而當我第二次見到他的時候,已經是一九五八年的春天了。盡管為時很短,但他的朗朗笑聲,他的如虹豪氣,迅即留在我心底的感光板上。

翌年秋,陳毅來到南昌。他在濱江招待所一住下,我便隨尚奎驅車前去看他。談過一陣之後,尚奎說:「你好不容易來一趟江西,就多住幾天吧,省委也好向你匯報一下工作。」

「不行哄,匯報不能聽了。」陳毅笑道,「這回是路過貴地,明天吃過早飯就要趕到上海,疲於奔命哦。」

我們見他旅途勞頓,滿臉倦容,便請他早點休息,明天再來送行。

到家不久,便接到警衛處長一個電話,他說:「陳毅同誌讓我告訴你:請你明天早晨八點鐘以前,到濱江來吃早飯。」奇怪,哪有早晨請人吃飯的道理?而且,還只請我一個人。盡管我滿腹猜疑,我還是一口答應了。

我問尚奎:「會是什麽事呢?」

尚奎說:「你去了就知道了。」

次日一早,不到八點我就趕到了濱江。當時專門接待中央領導人的平房,還沒有蓋起來,陳毅是住在老樓東面。我剛在會客室坐下,他就從臥室裏走出來了。

「水靜同誌,你好!」他熱情地跟我打過招呼,然後說道,

「我要請賀子珍同誌吃早飯,只好麻煩你作陪哦!"

我這才明白,他是要看望賀子珍,因為時間太緊了,便安排在吃早飯時見見面。

顯然,他太忙了,不得不把每一分鐘都派上用場。

說話間,賀子珍也到了。

陳毅熱情地和她握手問好,我也向大姐微笑致意。

看來他們很久沒有見面了,深厚的友誼浸透了每一句關切的話語。

陳毅問大姐,近來身體可好?在江西生活得怎樣?像大哥似地問得親切而仔細。

大姐說:「尚奎同誌和省委對我照顧得非常周到,只要不發病,健康狀況也還可以。你的擔子重,工作忙,更要多加保重。」

早餐請客,自然簡單而隨便,但也弄了許多點心、小菜,且很可口。

我們邊吃邊談。我發現,陳毅胃口很好,一面笑語不斷,一面狼吞虎咽,吃得香極了。我和賀子珍都很高興,因為一個年近花甲的人,有這麽好的食欲,他的身體肯定是十分健康的。

趁談得高興的時候,我又起了挽留陳毅的念頭。

「好多年的話,一個早晨哪裏說得完呢?你就多留兩天嘛。」我說,「再說,南昌、井岡山、瑞金、贛粵邊,都是你的戰鬥舊地,而且你是主要領導人之一,難道不想好好地看一看嗎?」

「想啊,想得要命,做夢都想!」他說,「可是不行呀,半天都留不得呀,我上午就要趕到上海,下午安排了一個會。」

「讓他們先開嘛。」我說。

「還等我去唱主角咧,我不去,那出戲就不得開台。哪個叫我還兼上海的市長呢?」他笑道,「我要趕快辭掉它去,不當這個市長,就用不著這麽趕了。」

我再也說不出什麽留客的理由了。

一個執政黨的中央政治局委員,一個擁有八億人的大國的副總理兼外交部長,國內、國際,千頭萬緒,他都得去理順,去處理。他仍像戰爭年代一樣「南征北戰」,只是馳騁的空間大了,大到五洲四海,而每日仍是二十四小時,一分一秒也不給他增加,能不忙嗎?早飯後,他便直飛上海。

臨走前,他對趕來送行的尚奎說:「尚奎同誌,你那兩本書出版了沒有?」

「快了。」尚奎回答說,「到時候我會給你寄去的。」

「莫忘了!」他笑道,「我要先睹為快呀。」

幾度夢贛粵邊,夢見那裏的山和水,夢見那裏的「重生親父母」

陳毅所說的「你那兩本書」,指的是尚奎的革命回憶錄,一本是【艱難的歲月】,另一本是【紅色贛粵邊】。

兩年前,為了紀念中國人民解放軍建軍三十周年,不少單位都搞了征文活動。當時,軍隊的、地方的宣傳教育機構、新聞出版部門的同誌,紛紛來找尚奎,約他撰寫文章。尚奎工作很忙,作為他的秘書,這些同誌大多是由我接待的。起初我還不大理解,後來才知道,是黨領導的三年遊擊戰爭那段歷史非常重要。紅軍長征後,南方八省建立了十四個遊擊區,中心區域就在贛粵邊。這裏有深厚的革命基礎和群眾基礎,還有項英、陳毅同誌的直接領導,因此成了敵人「清剿」的中心。

此時,尚奎早已由江西省委宣傳部長調任贛粵邊特委主要負責人,也是這個遊擊區的負責人之一。因為他是贛南本地人,諳熟這裏的社會情況和自然情況,和群眾關系極為密切;尤其因為他革命信念堅定,從而為項英、陳毅所倚重,和他們在一起度過了最艱難的三年。在外有白軍大兵壓境、殘酷燒殺,內有叛徒出賣、險象環生;且又因敵人嚴密封鎖而衣食無著,處在饑寒交迫的逆境中,但這支遊擊隊不但生存下來了,而且不斷發展壯大,不少人視之為奇跡。熬過了三年,抗日戰爭爆發了,項英、陳毅率領遊擊隊主力開赴抗日前線,尚奎留下來繼續鬥爭,直到一九四0年去延安參加黨的「七大」。

接著,劉建華、朱贊珍和李緒龍等同誌,一直堅持到一九四九年江西解放時與人民解放軍在大余縣勝利會師。因此,這段歷史受到廣泛的重視,便是理所當然的了。

正因為這樣,尚奎在極其繁忙的情況下,毅然接受了這個任務。項英早已犧牲,陳毅國事紛紜,尚奎便負有義不容辭的責任。

尚奎憑著自己良好的記憶力,在南京軍區王昊、吳克斌兩位同誌的竭力幫助下,為時兩年,幾經修改,終於最後定稿了。【工人日報】要求,出書前在報上陸續連載,尚奎亦已同意。

一九五九年四月,中央在上海召開會議晚我隨尚奎攜帶書稿,去看望陳毅同誌。尚奎簡要地談了寫作的意圖和經過,然後請陳毅抽空審查一下,看看有無不妥之處。

「要得嘛,尚奎同誌,你把三年遊擊戰爭的艱苦鬥爭寫成了書,對年輕人來說,是一個很好的教育,很有意義嘛!」陳毅笑道,「你也是贛粵邊的主要領導人之一,你寫的東西我還信不過嗎?我還審個什麽查喲!」

見他這麽一說,尚奎也就不好勉強了。

上海會議還沒有結束,【工人日報】就開始連載【紅色贛粵邊】。

有一天,陳毅見到我們時,很高興地對尚奎說:「你在【工人日報】上發表的回憶錄,我已經看過幾章了,要得嘛裏你看你,還要我審稿呢。」

尚奎說:「事隔二十多年,有些事已經淡忘了,還要請你多提意見。」

「你的記性不錯1我當年寫的那些詩,好多都記不得了。沒想到你回憶得那麽清楚,那麽準確。」他說,「我看你的書是寫得不錯,要得。」

「我也只是回憶回憶,多虧兩位同誌幫我記錄整理,才完成了這個任務。」尚奎謙遜地說。

‘助手是需要的,主要還是靠你的親身經歷嘛。」陳毅說,「那三年呀,是我一生中所經歷的最艱苦、最困難的階段,永遠忘不了的。可惜,我現在沒有時間……」

顯然,這段歷史對他的印象太深刻了,他也想寫,只是無法抽出空來。

「很奇怪,看了你的回憶錄之後,我接連幾個晚上做夢,夢見那裏的山,那裏的水,那裏的老表,夢見周籃嫂給我們送飯。」他帶著很濃的感情色彩說,「還做惡夢,看到自己的腦殼掛在好高好高的城門上。"

「這種惡夢總算過去了。」我說。

「應該是,可也說不定,要是我們不好好為老百姓辦事,要是我們脫離了群眾,要是我們驕傲起來,又不認真改正錯誤,那就難說嘍」他很嚴肅地說,尚奎同誌,你想想看,我們幾回大難不死,靠的是什麽?如果不是群眾的擁護、幫助,莫說是一個人只能死一回,就是能死十回、百回也完蛋了。‘」

尚奎點點頭說:「的確是這樣。」

「你的回憶錄好就好在這裏,它提醒我們的同誌:共產黨領導的革命,之所以沒有被強大的敵人所消滅,而且取得了全國的勝利,就是因為我們有群眾。」他繼續說道,「你說是不是,尚奎同誌。」

‘這個思想,你早就跟我們說過。」尚奎說著,便隨口吟了陳毅當年寫的【贛南遊擊詞】中的一段:「靠人民,支援永不忘。他是重生親父母,我是鬥爭好兒郎。革命強中強。」

「我一定要去看看他們。」陳毅像是對我們說,又像是自言自語,「一定要安排個時間,去看看他們。」

「他們也很想念你。」尚奎說,「我每次到油山、梅嶺一帶,認識你的人都問起你。」

兩個老戰友,回憶起往事,談了很久很久。

敵人出三萬大洋買他的頭,他說:

「他們太小氣了,我要換回一個新中國」

從「八一」南昌起義到組建新四軍的十年間,也就是整個的第二次國內革命戰爭時期,陳毅都在江西作戰。他兩次負傷,多次遇險,都是群眾的舍命相助,才得以化險為夷。他的革命鬥爭經歷,具有濃厚的傳奇色彩。

尚奎曾對我說,在與陳毅朝夕相處的三年裏,經常處在危險之中。武裝到牙齒的敵人的「進剿」,叛徒的出賣,都可能使他們的頭顱懸於城門之上。

原核南軍區參謀長龔楚,一九三五年底奉命率部前往湖南堅持鬥爭,很快叛變革命,並於翌年一月領白軍來到贛粵邊,偽裝「紅軍遊擊隊」破壞了我們遊擊隊北山帽子峰後防設施。後防主任何長林也隨之叛變。這兩個叛徒一道,帶著一夥白軍,摸到了特委機關駐地。

當時,特委機關就只項英、陳毅、李樂天、尚奎和陳丕顯五個人,加上幾個勤雜人員,沒有什麽戰鬥力,情況十分危急。幸而哨兵發現,鳴槍報警,陳毅和尚奎等負責人立即分散鉆山,才使敵人撲了一個空。緊接著大批敵人包圍了北山,密密層層,「連蒼蠅都飛不出來」。陳毅他們在深山裏隱藏了兩天三夜,才鉆出包圍圈。

還有一回,陳毅腿上槍傷復發,到大余彭坑周籃嫂家養傷。這天,他在屋後桐子樹下看書,警衛員則在一旁擦槍。

大山深坳,十分安謐。因此,當一陣犬吠傳來時,並沒有引起他們的註意。但是,正在屋前勞動的周籃嫂卻警覺起來。她伸頭一望,大吃一驚,一群白軍已偷偷地竄到家門口了。這時要跑到屋後去通知陳毅,會誤時間,大聲叫喊吧,要是被白狗子聽到了豈不誤事了她眼睛一轉,計上心來,立即從地上撿起一塊小石頭,朝狗身上一扔,一邊罵道:「死狗子叫死呀!這些老總前幾天還來過,就不認識了1」陳毅一聽,知道是敵人來了,立即閃入屋後的密林。而此時,一隊白軍已經進了堂屋。

給尚奎印象最深、也是最危險的,是一九三六年春陳毅冒險闖大余縣城那一回。當時,遊擊隊紮營梅山,與中央失去聯系已經一年多了,不知道中央的意圖,得不到中央的指示,大象都非常焦急。陳毅只能從敵人的零零星星的報紙上,了解情況,分析形勢,這對於一支陷入困境的孤軍來說,顯然是很不夠的。

有一天,縣城交通站送來了一封信,說是黨中央派了人來,已到大余縣城,要山上的負責人下山接頭。陳毅對這封信表示懷疑:為什麽不領來人上山?尚奎等也覺得很有問題,不宜輕信。因為寫這封信的人叫做陳海,是不久前才和遊擊隊聯系上的。他自稱是六軍團長征時的掉隊人員,混在修馬路的工人裏面才隱蔽下來。他說他和國民黨一個連的班、排長混得很熟,可以伺機組織兵暴。經過研究,覺得他談的情況基本屬實,雖不可信任,但尚可利用。於是,給了他一些活動經費,讓他繼續去修馬路。後來還上山匯報過兩次工作,帶來了一些上海和香港的報紙,並且留下了他在縣城的住址。盡管如此,他並沒有受過嚴格的考察,在這樣重大的問題上,沒有足夠的理由說明他是值得信核的。

但是,如果真的是中央派了人來呢?失去了這個聯系機會,豈不大錯特錯?

經過反復商量,還是決定派人下去先查明陳海的真偽再說。誰去呢?本來,尚奎去是最合適的了,他一口客家話,和當地語言沒有差別,不易露出破綻。可是,尚奎正在害病,不能遠行。其他負責人都是外地人,一開口就會被識破‘而大余縣城是敵人盤踞之地,有重兵把守,稍出差池,後果不堪設想。最後,陳毅決定親自去一趟,並且說服了大家。他認為,在虎口裏闖來闖去,當然危險,但是,有地下黨組織和群眾的掩護,我們就會遇難呈祥。於是,尚奎找了幾個優秀的地方黨的幹部和遊擊隊的幹部,作了一番周密的布置,並且派了熟悉山路和縣城情祝的區委書記黃占龍陪同陳毅一道下山,既當精靈,又擔負保衛工作。

從安全的角度考慮,比陳海約定的時間晚了幾天才出發。

陳毅化裝為教書先生,黃占龍扮成農民,下了梅山,直插大余縣城。到了縣裏,又抄近路山道,突然出現在陳海家裏。

見門口有個女人在洗衣服,黃占龍估計是陳海的老婆,便上前問道:「陳先生在家嗎?,

那女人極為傲慢,頭也不擡地回答了一句話,只顧洗自己的衣服。

黃占龍聽說是「到糖鋪去了」。

當時,特委在大余西水門外開了一家糖鋪,字號「廣啟安」以此作為秘密交通站。陳海是秘密交通員,到交通站去,是很自然的,加之黃占龍又是個性格內向、沈歇寡言的人,所以二話不說,便領陳毅到糖鋪—交通站去。

他們倆一點也不知道,一個嚴重的危險在前面等著他們。

因為陳海在上次下山時,被敵人抓住,在敵人的威脅利誘之下叛變了革命,當了為虎作悵的可恥叛徒。於是敵人設下圈套,想利用我們急切盼望與中央取得聯系的心情,抓獲陳毅等人。陳毅和陳海談話時,自稱是「老劉」,陳海並不認識他,但從他的談吐、氣度中,肯定這個「老劉」一定是個「大幹部」。當時,敵人早已懸重賞,買按粵邊領導人的頭顱,陳毅的頭曾出到三萬大洋的「高價」這使白軍一些軍官和革命的叛徒也垂涎三尺。現在,眼看著這幾萬白花花的銀子就要到手了.

原來,當黃占龍向陳海老婆詢問時,那女人回答是陳海「到團部去了」,指的是陳海已到白軍團部上班,而黃占龍卻聽成「到糖鋪去了」。本地說的「團部」「糖鋪」諧音,說快了幾乎是一個音,又有那麽巧,我們的交通站就設在糖鋪裏。

現在,一隊白軍正向糖鋪走去,目的是搜查、抓人。

陳毅和黃占龍也在向糖鋪進發,為的是找陳海。

他們在同一時間、同一空間,奔向同一目標。

如果陳毅先敵人而到糖鋪,或同時抵近糖鋪,那麽贛粵邊三年的遊擊戰爭史就會是另一種樣子。

幸而「吉人自有天相」。陳毅見城裏白軍不多,行動順利,反倒警惕起來。他和老黃取道一條小巷,慢慢接近糖鋪,一出巷口,便見敵人朝糖鋪撲去。他情知不妙,立即拐向一個人多聲雜的茶館,想看一個究竟。不一會,便見敵人從搪鋪抓走一人,接著又封了店門。這時,一個搪鋪的老工人走到陳毅身後,在他身邊低聲而清晰地說道:.快走,陳海叛變了!

陳毅向黃占龍使了一個眼色,兩人立即起身,折進小巷。

此時,城裏敵人突然戒嚴,口哨聲、吃喝聲亂成一片。

陳毅和黃占龍已安然出城,快步奔向梅山駐地。當他們翻過一座大山,將要到家時,突然發現對面山上全是白軍。陳毅說:「不能往前走,也不能往後撤,先找個地方躲一躲吧」。黃占龍是土生土長的梅山人,熟悉這裏的一山一水,立即把陳毅帶進一個茅草遮掩的山洞。

敵人正在搜山,可以看到白軍士兵打著綁腿的腳跑來跑去,看到槍上的刺刀在陽光下閃著刺眼的自光。而且相隔咫尺,甚至連槍上的號碼都能看見。

一會兒,只聽到敵人喊道:「捉到一個土匪婆,捉到一個土匪婆!’接著一陣拳打腳踢的聲音。

「這山上有多少人?」

「兩個!」聽聲音是陳茶妹,遊擊隊的炊事員。

「你們頭子在哪裏?」

「不知道I」

又是殘酷拷打……

一個小小的山頭,幾百個敵人搜來搜去,鬧了大半天,也沒有抓到一個「頭子」。於是敵人放火燒山了。

初春時候,枯黃的茅草才萌新葉,松衫等針葉樹又有豐富的油質,一能就著。火乘風勢,兇猛異常,只要火舌一溉,樹木頓成灰燼。一條猙獰可怕的火龍,狂吼亂嘯著朝陳毅和黃占龍所藏的洞口撲來,他們已經感到呼吸灼熱了。

正在這個危急時刻,天空突然烏雲密布,雷鳴電閃,頃刻之間,一場翻潑大雨從天而降,火澆熄了,敵人也給淋跑了。陳毅出洞大笑道:「哈哈,這是托馬克思在天之靈呀!」

在和項英、尚奎等領導人會合之後,陳毅建議立即轉移,因為敵人已經知道我們的領導機關在這裏。

陳毅腿傷又發了,而白軍又為我們設下了重重包圍圈。

在與敵人周旋二十多天之後,一行人終於安全到達南雄的北山,

這時才弄清楚,敵人在大余縣城設下陷阱,等了幾天,不見領導人下山,便以為陰謀暴露了。於是,這夭兵分兩路,一路到精鋪破壞遊擊隊交通站,逮捕地下交通員,另一路由陳海帶路,突然「進剿」梅山,妄圖消滅我遊擊隊領導機關,抓獲領導人。結果,天謀地算,敵我之間出現了一個幾分鐘的時間差,陳毅兩頭碰見,驚而無險,敵人兩頭失塌,除了抓住了陳茶妹之外,一無所獲。

在總結這次鬥爭時,黃占龍為自己聽錯了那女人的話,給陳毅帶來危險深深自責。

「還靠你這一錯喲I’陳毅笑道,「這一錯,兩頭都錯過了、要不然,避開了糖鋪那一頭,趕上了山上這一頭。要是與大隊敵人正面遭遇,那才真危險哩I你這叫歪打正著。」

把大家都說笑了。

「躲在那洞裏的時候,我心想,這回是必死無疑了。」陳毅又說。‘可是我還沒有立遺囑,總得留兒句話呀。於是我就想了這麽幾句。你們看看怎麽樣?」說著便將一紙詩稿交給尚奎,這就是現在廣為傳頌的【梅嶺三章】。

大家傳看之後,深為陳毅的革命樂觀主義和堅定徹底的革命精神所感奮。尚奎並不是詩歌愛好者,但這詩寫得太好了,說出了自己想說但說不出的思想情感,覺得十分親切,很快就背下來了,直到解放之後還能倒背如流。至於陳毅,自己寫的詩有好多都忘掉了,而對周籃嫂、陳茶妹和糖鋪老工人等群眾的形象,卻記得十分清晰,念念不忘。每次和尚奎談起,那懷念之情,總是不能自已。

從井岡山鬥爭時期開始,直到三年遊擊戰爭時期,敵人不斷地懸賞捉拿陳毅,最高時曾「出價」五萬大洋。因為有廣大群眾作後盾,他總是有驚無險,「死」而復生。尚奎說,他每次脫險,總要和大家開玩笑:「我這顆腦殼早就打算扔掉的,可是敵人只出個三萬、五萬,他們太小氣了,我要用它換回一個新中國。」

詩情滾放,字亦灑脫,他親筆為我書寫了一首【.南遊擊祠】

對於三年遊擊戰爭,尚奎斷斷續續跟我說了不少,當我認真讀過他新出版的回憶錄之後,更有了一個深刻、系統的了解。大量的、具體的、令人信服的史實,使陳毅的詩人氣質、大將胸襟明晰如畫。詩如其人,我特別喜歡他的詩,豪放、灑脫,氣勢雄渾,讀起來朗朗上口,放下去鏗鏘有聲。我常想,除了道德的素養之外,當一個政績卓著的政治家,需要有能力,當一個詩人,少不得才華,而當一個元帥,必須具備睿智的大腦、堅強的性格和準確果敢的判斷力。一個人,能成為三者之一就很了不起了,而陳毅卻兼而有之,我真不知道,蜀中山水、神州天地是如何造就這位英才的。

當我看過陳毅的幾首新作之後,我又不禁對尚奎發出諸如此類的感慨了,且特別羨慕他的天賦。

尚奎認為,人的大腦組織各不相同,智力差距很大,不承認這一點就不是唯物主義者。但是,不論一個人的天賦強弱多寡,都離不開社會生活。

「比如,你喜歡他的好詩佳句,我欽佩他的大將氣概,恐怕不能說是先天賦予的,盡管有某些天賦的素質。」尚奎說,「你是愛好文學的,你看過沒有參加過遊擊戰爭的詩人,哪怕是很有才華的詩人,能寫出像【贛南遊擊詞】、【梅嶺三章】那樣的好詩嗎?」

我贊同尚奎的看法。陳毅的那些詩,是用贛粵邊鮮血、刀槍組成的三年崢嶸歲月濃縮而成的。一九四二年,他在應國際反法西斯盟友羅生特的要求而寫的一份小傳中,用了較長的篇幅和飽滿的激情提到這段經歷:「....…整年整月的時間,我和我的同伴都沒有房子住,在野外露營。大風、大雨、大雪的日子,我們都在森林和石洞裏度過。風餐露宿,晝伏夜行,是我們生活的常規。敵人采取搜山、燒山、移民、封鎖、包圍、兜剿等等手段,進行最殘酷的‘圍剿’。我們對付的辦法是依靠群眾的支援和掩護,開展靈活的遊擊戰爭,這種遊擊戰術達到最精彩的階段。南方的三年遊擊戰爭,也同二萬五千裏長征一樣,證明了中國共產黨是一個不可戰勝的偉大革命力量..…。」

陳毅在贛粵邊山洞、草枷裏寫的詩,可說是這個階段的史詩,它不僅能引起有戰爭經歷的人們的廣泛的、強烈的共鳴,而且超越時空限制,激發了並將繼續激發著一切向往自由解放的人們的靈魂的震撼。

在所有寫戰爭的新詩中,很少有像他的詩這樣,給我如此之多的藝術享受和精神的滋益。而且.它們像串串珍珠嵌在我的大腦裏,不停地閃著彩色的光.

一九六一年夏,中央在廬山召開會議期間,我和尚奎與陳毅、張茜在一起度過了許多愉快的時刻。有一回我們一道進餐,談得熱鬧時,我小聲對和我坐在一起的張茜提及陳毅請賀子珍吃早點一事,說他食欲強,吃飯有如風卷殘雲。張茜望著他抿著嘴笑了。

「你們在背後說我的壞話,講我能吃能喝對不對?」陳毅轉向我們說,.是的,我的飯量不錯,你們知道是什麽原因嗎?」

「身體好嘆!」我說。

「不對不對。」他笑道,「是以前打遊擊的時候餓壞了。」

我知道他是在開玩笑,便說:「腸胃又沒有記憶力,它們還能記起幾十年前的饑餓呀?」

「這你就不懂了!」他放下筷子,做著手勢,「那時敵人封鎖得很嚴,我們經常沒有飯吃,一連幾天吃不上糧食是常事,幾個月得不到群眾的支援也是有的。我們白天滿山找楊梅、找野果子吃,晚上打上電筒到水溝裏去捉石拐。冬天就沒有辦法了,只好挖冬筍、吃野菜。那東西不但不含脂肪,而且連腸胃裏的一點油星星也給刮掉了。天天這麽撐呀、撐呀,肚子就撐大了嘛,所以現在就能吃了。」

大家都被這種解釋逗笑了。

「那時的日子過得非常艱難,哪像陳老總現在說的那麽輕松。」尚奎說,「我們不但沒有米沒有油,連鹽都沒有,沒有放鹽的石拐,不像今天桌上的炒石雞這麽鮮嫩可口,難吃得很呀,至於清水煮的野菜,更是無法下咽。可是陳老總說:「吃,為了革命,要當任務來完成!」他帶頭吃,還裝成吃得津津有味的樣子……」

「哈哈……」陳毅大笑道,「尚奎同誌,你這個老實人,揭起我的老底來了。」

「‘……囊中存米清可數,野菜和水煮。’陳老總,我很喜歡你這首詩。你能親筆書寫了送給我們嗎?」我說,「我將把它裱好掛起來,尚奎會覺得領導、戰友如在身邊!我能從中得到鼓舞和激勵,還可以用來教育孩子們。」

踐尚奎同誌呀,你看你這個水靜,為了要我的‘墨寶’,就把事情說得這麽重要,我要是不給,豈不太吝尚了?」陳毅笑著對尚奎說,然後又轉向我道,「我的字可是寫得不好。"

「我是求你的詩,不是求你的墨寶。」我說,「何況你的字也是寫得很好的嘛。」

‘好吧,就寫給你們作個紀念吧。」他慨然允諾。

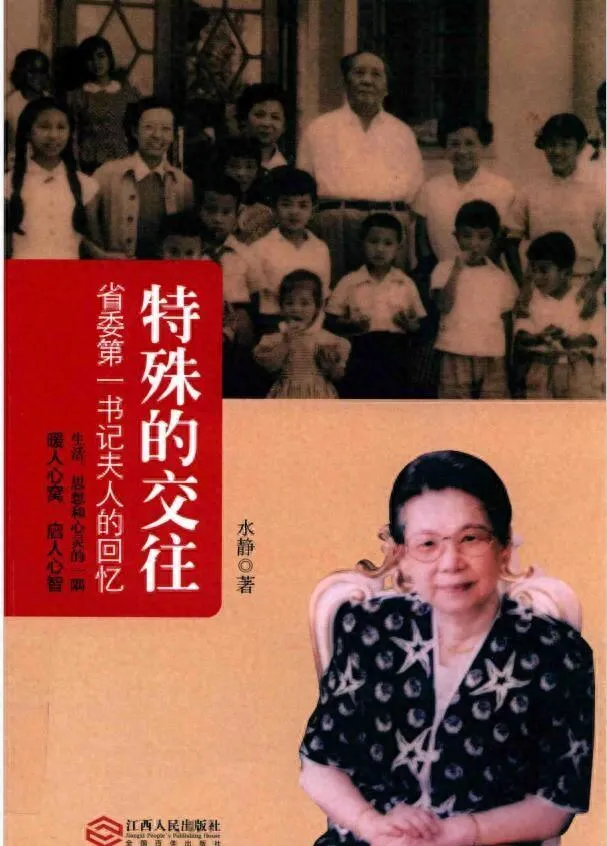

過了兩天,尚奎便帶回了陳毅親筆所寫的那首詩,我開啟一看,詩既豪放,字亦灑脫,實為難得。我高興極了,很快裝裱妥當,珍藏起來。遺憾的是,在「文革」中被抄家抄走了,至今沒有下落。