一、隋唐開放的國策與絲綢之路的繁榮

隋朝統一中國後,傾註了很大的精力來開通絲綢之路,目的就在於加強與西域的交往,以鞏固政權和發展經濟。大業五年(609年)隋煬帝西巡,經青海穿過祁連山而進入張掖,西域二十七國使節在張掖謁見煬帝,「皆令佩金玉,披錦罽,焚香奏樂,歌舞喧(諠)噪(譟)。復令武威、張掖士女盛飾縱觀,騎乘填咽,周亙數十裏,以示中國之盛」[1]。這次盛大的外交活動,極大地促進了中國與西域的經濟、文化交往,也為後來絲綢之路的持續繁榮打下了良好的基礎。

隋末經過了一段時期的戰亂,到唐初再度恢復絲綢之路的交通。唐在河西設涼、甘、肅、瓜、沙五州,又於天山南北置安西、北庭都護府,統轄輪台、伊吾、龜茲、於闐、疏勒、碎葉等鎮,保證了絲綢之路的通暢。太宗時,又遣文成公主入藏,與吐蕃結盟,以保障青藏高原的穩定,使絲綢之路向南延伸。其後,王玄策經青藏高原,由尼泊爾進入印度,打通了中國與印度之間的吐蕃—尼婆羅道。唐代後期,由東南沿海地區到西方的海上交通發展起來,形成了海上絲綢之路,揚州等南方城市因此而繁榮。由於當時的航海技術還不完善,海上交通的危險性較大,因此,與國外的交流主要還是依靠陸路交通。唐代以後,形成了「伊吾之右,波斯以東,職貢不絕,商旅相繼」[2]的局面。

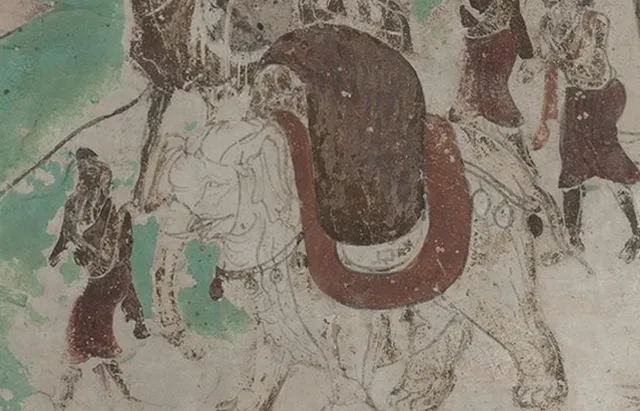

中國的絲綢絹帛等紡織品源源不斷地傳輸到西方,西方的駿馬大量進入中國,滿足了西方貴族的奢侈需求,也帶來了東方馬政的興旺。良馬的增加,加強了唐朝軍隊的實力,馬在唐代政治中意義非凡,健壯的戰馬也成為那個時代男兒勇氣與力量的象征,秦漢以來,絲綢之路的藝術往往與馬有著密切的聯系。武威出土的銅奔馬,表現出剽悍的體態和優美的曲線,成為中國古代戰馬雕塑的代表。漢代以後,類似的奔馬也出現在各地的壁畫等藝術中。唐代的昭陵六駿,同樣顯示出唐代帝王對於勇健精神的向往。敦煌唐代壁畫中也往往畫出強健的馬匹,反映了當時的審美傾向(圖1)。

▲圖1 莫高窟第431窟西壁 馬夫與馬

在佛教信仰繁榮的隋唐時期,伴隨著佛教傳播而帶來的中外文化交流也十分發達。漢代以後,就有不少印度、西域的高僧,不遠萬裏來到中國,傳來了佛教文化(圖2)。唐代的來華僧人見諸正史記載的就有十數人,在傳播佛教的同時,也帶來了印度和中亞的文化。而中國方面也不斷有僧人西行求法。魏晉時代,就有法顯、宋雲西行求法。

唐代玄奘西行取經(圖3),輾轉印度十多年,不僅從印度帶來了大量佛經,而且把中國文化傳播到了中亞和印度各地。在他西行與東返的過程中,還自然地承擔了溝通往來和傳播文化的使命,客觀上加強了中國與西方各國各民族的聯系。廣大的中國人民因此而了解到印度和中亞各地的風情民俗,而沿途各地同樣也因為玄奘而具體感受到了唐朝文化。除玄奘以外,唐代還有不少僧人或俗人往返於絲綢之路上,對中外文化的交流與傳播作出過貢獻。而在佛教傳播的過程中,印度和西域的文化藝術也源源不斷地傳入了中國,中國的思想文化也同樣反饋到印度和中亞、西亞各國。

唐代,敦煌已成為絲綢之路上的一個重要佛教都會,當時莫高窟已有洞窟上千所。可以想見,東來西去的高僧大德在敦煌進行佛教活動是十分頻繁的。因此,在當時宗教、文化交流的背景下,敦煌石窟的彩塑壁畫所反映的應是當時流行的各種文化與藝術。

▲圖2 敦煌絹畫行腳僧圖 (唐 吉美博物館藏)

▲圖3 榆林窟第3窟 唐僧取經圖(西夏)

隋唐時期絲綢之路的繁榮,極大地促進了中外經濟貿易的發展,中國的絲綢等紡織品、紙、陶瓷、金屬工藝品等流傳到了西方,而西域的金銀器、玻璃、毛織物以及珍奇的動植物等也大量進入了中國。交流促進了繁榮,經濟的發展帶動了文化的興盛,作為世界最繁榮的城市,唐代的長安也是引領時尚之都。在文學上,詩、賦流行,人才輩出。音樂、舞蹈、繪畫、書法等藝術創意無限,乃至服飾、工藝等設計都不斷求新求異,可以說唐代就是一個充滿創新意識的時代。

二、盛唐之音

中國自古以來重視音樂文化,從先秦時代,就把禮與樂相結合,音樂就成為禮制的一個重要方面,形成了中國音樂文化的一個重要特征。因而,音樂實際上就成了貴族文化的象征,音樂演奏的排場,往往會體現著一定的等級。然而,隨著絲綢之路的發展,中國與西方諸國的交流日益頻繁,受外來文化的影響,音樂的平民化傾向日益明顯,特別是在佛教法事活動中,往往會有大規模的音樂舞蹈表演。昔時貴族壟斷的樂舞,早已進入百姓文化娛樂生活之中。而且,在外來音樂舞蹈的沖擊下,傳統的宮廷樂舞也產生了很大的變化,規模宏大的宮廷樂舞中,胡樂、胡舞竟占了相當大的成分。這是一個音樂文化因交流而繁榮的時代,也是一個音樂文化在民間普及的時代。

1. 隋唐宮廷音樂與寺院音樂

隋唐時期是中國音樂、舞蹈高度發達的時代,隋代宮廷設九部樂,唐初承隋制,後來增為十部樂,包括燕樂、清樂、西涼樂、天竺樂、高麗樂、龜茲樂、安國樂、疏勒樂、康國樂、高昌樂[3]。這十部樂中,有四部為外國傳入(天竺、高麗、安國、康國),有四部為國內少數民族音樂(西涼、龜茲、疏勒、高昌),只有燕樂與清樂為傳統樂。這說明在絲綢之路文化交流中,大量的外國音樂傳入中國,並深受中國人的喜愛,因而對這些音樂加以改編,並在國內流行開來。十部樂中分別配有不同人數的樂人,其中如規模較大的西涼樂配有樂器19種,樂工27人。此外,宮廷樂中又分出坐部伎和立部伎。特別是立部伎,規模宏大,演奏者多時達180人。除了宮廷音樂外,唐代民間的樂舞活動也十分普及,社會各階層都有各種樂舞活動,民間的節日歌舞活動普及,在寺院還有與宗教活動相關的舞樂。

佛教寺院和石窟壁畫中描繪有很多音樂、舞蹈形象。佛經中講到對佛的供養有很多形式,其中音樂、舞蹈也是供養佛的方式,所以寺院和石窟藝術會出現很多音樂、舞蹈的形象。在很多佛教的活動中,諸如法會、行像以及佛教節日的活動,都會伴隨著音樂、舞蹈的活動。佛教的發源地印度本來就是音樂、舞蹈十分發達的國家,在古印度早期的佛教雕刻中,如山奇大塔和巴爾胡特雕刻,就已出現了以音樂、舞蹈禮佛供養的場面,這樣的習俗也隨著佛教的傳播而傳入中國。在龜茲(今新疆庫車)的佛教石窟壁畫中就可看到大量天宮伎樂的形象,表現佛國世界的天人在演奏樂器或隨著音樂的節奏而起舞。

敦煌早期的壁畫中,也有類似龜茲壁畫的天宮伎樂形象。隋唐以後,表現佛國世界的經變畫十分流行,經變中通常都要畫出音樂、舞蹈的形象,以表現對佛的供養。同時,在經變畫表現的佛國世界中,歌舞升平的美好場景也是不可或缺的。敦煌壁畫中的音樂、舞蹈形象,與印度的壁畫、雕刻中的樂舞有很大的差別:一是人物面貌,大多畫成了中國人的形象;二是在服裝上也有很大的不同,表現的應該是中國式的樂舞伎形象(圖4)。聯系起經變畫中以中國式宮廷建築來表現佛國世界,樂舞也同樣是以中國樂舞的形象來表現佛國世界的景象,可以說,敦煌壁畫中的音樂、舞蹈影像從一個側面較真實地反映了隋唐時期中國音樂、舞蹈發展的盛況。

▲圖4 莫高窟第148窟 藥師經變中的樂舞圖 (萬庚育復原臨摹)

唐代經變畫主要是表現凈土世界的,如阿彌陀經變、觀無量壽經變、藥師經變等,在表現佛國世界場面中,都畫出大規模的樂隊和舞伎的形象,為我們展示了唐代音樂、舞蹈的盛況。

樂舞場面的基本形式是中央有舞者起舞,兩側有樂隊伴奏。樂隊人數少則七八人,多則二三十人。例如,莫高窟第148窟東壁觀無量壽經變中的樂隊組成多達三十人,是樂隊人數較多者。根據對壁畫中樂隊配器的調查,研究者認為敦煌壁畫中的音樂總的來說是傾向於「西涼樂」的特征。【舊唐書·音樂誌】記載西涼樂有「鐘一架、磬一架、彈箏一、箏一、臥箜篌一、豎箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、簫一、篳篥一、小篳篥一、笛一、橫笛一、腰鼓一、齊鼓一、鼓一、銅鈸一、貝一、編鐘今亡」[4]。如果對照初唐第220窟藥師經變畫中樂器的配置,除了無鐘、磬,卻有方響外,其他各種樂器都有,而鼓的種類更多,總演奏人數達二十七人(圖5)。

雖然不完全符合史書所載的西涼樂,但大部份樂器都具備。在樂隊中,往往打擊樂的鼓排在較前列,方響、箜篌等大型的樂器會安排在顯著的位置。壁畫中樂隊的排列當然主要從畫面的視覺上考慮,畫家不一定按演奏時的真實情況表現。但即使是真實的演出,也同樣要考慮觀眾的視覺感受,所以,壁畫較真實地反映了當時的音樂演奏情景。

▲圖5 莫高窟第220窟北壁 藥師經變中的樂隊局部(初唐)

從壁畫中還可看到隋唐時期各種樂器的形象,其內容涵蓋了打擊樂器、彈撥拉弦樂器、氣鳴樂器等所有傳統樂器的型別,可以說是一個古代樂器形象的博物館。

2.巾舞、鼓舞、琵琶舞

隋唐以來,在開放與交流的形勢下,外國和中國西部各少數民族的舞蹈在中原流行起來。從敦煌壁畫中的舞蹈形象可看出巾舞、鼓舞、琵琶舞等舞蹈形象[5]。「長袖善舞」是中國先秦以來的傳統,漢代有巾舞,漢代繪畫與雕塑中就有不少長袖舞形象。

到隋唐時期,吸收了印度、中亞等外來形式,巾舞更加流行。例如,盛唐第172窟北壁觀無量壽經變畫中,二人持長巾起舞,一人表現正面,另一人為背面,兩人均雙手持飄帶上舉,長長的飄帶繞過舞者的背部,從雙臂而下,隨著舞蹈動作,手持飄帶上下回環,使飄帶也形成美麗的弧線,增強了舞蹈的表現力。同樣的雙人舞在第148窟東壁觀無量壽經變中也有出現(圖6),也是一人為正面,另一人為背面,舞者所持飄帶已形成一個個圓圈,顯然舞蹈動作是十分急速的。第341窟的雙人巾舞則表現出飄帶隨身體旋轉的動態,說明舞者自己在持巾旋轉。

此外,第201窟和第112窟的巾舞則為單人舞,動作較舒緩悠揚。巾舞是敦煌壁畫中出現較多的舞蹈形象,舞者持長長的飄帶起舞,從飄帶旋轉起伏的形象,我們可以感受到舞蹈動作的前後軌跡 。

▲圖6 莫高窟第148窟 舞伎(萬庚育復原臨摹)

還有不少舞者系腰鼓而起舞,這也是受西域影響而形成的舞蹈形式。榆林窟第25窟觀無量壽經變中的舞蹈較為典型,舞者單腿而立,肩披長巾,神情專註,雙手張開似乎正要奮力拍擊腰鼓(圖7)。類似的形象在莫高窟第108窟、156窟等窟中也可看到。腰鼓舞是一邊擊鼓一邊舞蹈的,可以想見這是節奏鮮明、令人振奮的舞蹈藝術。

除了腰鼓舞外,還有琵琶舞也是舞者邊奏樂、邊舞蹈的形象。琵琶舞既有懷抱琵琶而舞的,也有反彈琵琶而舞的。反彈琵琶可能是當時舞蹈的絕技,舞者左手高舉將琵琶反置於背後,右手反向在後彈撥。在第172窟、112窟、156窟等洞窟中都有反彈琵琶舞的形象,說明這一造型是當時舞蹈中較流行的。第112窟的反彈琵琶舞尤為典型(圖8),舞者上身半裸,項飾瓔珞,下著錦裙,左腿站立,右腿高高提起;左手舉起琵琶置於頭後部,右手向後揚起作彈奏之姿;身體隨著重心向右傾斜,兩側翻卷的飄帶更加強了舞者的曲線造型。這個反彈琵琶的造型今天已成為敦煌壁畫中舞蹈形象的代表。

在很多雙人舞場面中,或者鼓舞與琵琶舞,或者巾舞與琵琶舞相配合而舞,展示了唐代舞蹈精彩而豐富的場面。這些不同的舞蹈形象對於今天的舞蹈藝術創作來說,是取之不盡的靈感源泉。

▲圖7 榆林窟第25窟南壁 腰鼓舞(中唐)

▲圖8 莫高窟第112窟南壁 樂舞圖(中唐)

敦煌壁畫中多在經變畫中涉及音樂、舞蹈,表現的是佛國世界的樂舞場景。其中不免有一些想象的成分,但還有一些是表現俗人的樂舞生活,這些場景更具有現實意義。盛唐第23窟北壁經變畫中還繪出了一個拜塔舞樂的場面,在座方塔前,一組樂人在方毯上演奏音樂,一人面對佛塔跳舞,側面又有一人虔誠地跪在塔前禮拜。這是表現當時以音樂、舞蹈禮佛的場面。在佛教信仰滲透到日常生活中的時期,音樂、舞蹈等活動也與佛教密不可分了。

在經變畫、故事畫中表現世俗生活場景時,也常常畫出一些單獨的樂舞場面。例如,盛唐第445窟彌勒經變中的嫁娶圖,在宴飲場面中,有穿紅衣的舞者揮袖起舞(圖9),旁邊有幾個人彈奏樂器,真實地再現了普通民眾生活中的樂舞場面。晚唐第85窟南壁報恩經變中表現的則是流落異國雙目失明的善事太子在樹下彈箏,而公主在旁靜聽的場面,十分生動。

▲圖9 莫高窟第445窟 婚宴中的樂舞

三、服飾與流行色

唐代開放的社會環境,促成了服裝時尚的發展,敦煌壁畫中豐富的服飾形象,成為我們認識這個時代服裝時最豐富的資料庫。

1.帝王及大臣的服飾

敦煌壁畫在表現世俗人物聽佛說法或聽菩薩們辯論時,常常要畫出帝王及庶民的形象,以表明世俗各階層的人物對佛的虔誠。例如,莫高窟第220窟維摩詰經變中的帝王圖(圖10),皇帝戴冕旒,著冕服,青衣朱裳,曲領,白紗中單,並配大帶大綬。衣上有日、月、山、川等所謂「十二章」的紋樣,這是自先秦以來禮制所定的,只有天子的服裝上才能出現表現天地山川的圖案。大綬畫出龍的形象,所有這些都符合當時的服制。

從中,我們可以對史籍上說明的天子冕服有了明確的認知。周圍大臣們的服裝多著絳紗單衣,白紗中單,頭戴進賢冠,足蹬笏頭履,是唐朝官吏的朝服。在帝王兩側的大臣冠上還飾貂尾,唐代典籍所記「侍中、中書令、左右散騎常侍,則加貂蟬」[6],這樣,我們就知道在帝王左右兩側的人當為侍中等職的人物。壁畫中的帝王神態雍容,大臣們前呼後擁,可以與傳為閻立本繪的【歷代帝王圖】(圖11)相對照。

▲圖10 莫高窟第220窟東壁 帝王圖(盛唐)

▲圖11 傳閻立本【歷代帝王圖】 (波士頓美術館藏)

閻立本作為宮廷畫師,有機會親眼見到當時的皇帝、百官等情況,他的畫當然能夠比較真實地反映皇帝、大臣等人物的服飾特征。所以,敦煌壁畫唐代帝王圖與閻立本作品的一致性,也表明了其真實可靠的程度。第220窟有貞觀十六年(642年)題記,與閻立本生活的時代同期,說明閻立本在長安一帶創制了「帝王圖」之後,很快就在全國傳播開了,乃至西北的敦煌也能得到摹本。類似的帝王及大臣的形象在初唐第335窟(686年)、盛唐第103窟、盛唐第194窟等窟都可以看到。在維摩詰經變中,大體形成了固定的模式,一直影響到晚唐、五代壁畫。

2.普通官吏及庶民服飾

魏晉以後,受胡服的影響,男子多穿窄袖長袍,但直到隋代,袍服往往較短,稱為「大褶衣」,或許是受胡服袴褶的影響,具有緊身、窄袖、束腰的特點。從第62窟、281窟的隋代男供養人像上可以看出袍服稍短、露出腿部長靴的服飾特點。到了唐代以後,袍服就較長了,袍長至踝,在膝下部份加橫欄,而稱「襕衫」或「襕袍」。在盛唐第31窟、45窟、103窟、217窟等壁畫中表現了普通男子形象(圖12),就可看到作為男子日常服裝的袍服,比隋代的服裝加長了。庶民穿的袍往往較短,依然在膝蓋以下露出靴子,並且在兩側開衩,以利於勞作。

▲圖12 莫高窟第103窟 拜塔圖中的男子形象

官吏穿襕袍,往往腰系革帶,著皮靴。這是唐代改革服制以後較為統一的樣式。古代帝王和貴族所穿正規的鞋稱「履」或「舃」,如「方頭履」「笏頭履」「雲頭履」等。漢晉以來墓葬多有出土,高級的一般有木底,鞋頭部有裝飾,較笨重。履的穿著與漢式的寬袍大袖服裝相配合,表現貴族的氣度,往往在禮儀場合使用,在實際生活中恐怕行動不太自由。而靴是以皮革制成,類似現代的高靿皮靴,最初是北方遊牧民族所用,隋唐時期采用胡服,官員都用皮靴。在西安附近出土的壁畫墓中同樣也可以看出唐代男子穿袍服、系革帶、戴襆頭、穿皮靴的形象。

在很多洞窟經變畫中的世俗人物或供養人像中,男子多為頭戴襆頭、身穿窄袖長身袍、足蹬烏皮靴的形象,這是官吏與士人的常服。盛唐以後,男子多穿襕袍,如第130窟的晉昌郡都督樂庭瑰供養像,就頭戴襆頭而身穿淺青襕袍(圖13)。

▲圖13 莫高窟第130窟 晉昌郡都督樂庭瑰供養像 (段文傑復原臨摹)

襆頭,是隋唐以來男子流行的首服,最初以幅巾包住頭發,而在前後紮住,隋代壁畫中供養人(第281窟)的幅巾前後各有兩腳,與史書記載北周武帝「裁為四腳」[7]一致,還保持著幅巾的特點,這種形式的襆頭到唐前期還存在,但襆頭前部的兩腳逐步變小,而後部的兩腳加長。

初唐以後,馬周向唐太宗建議改革了襆頭的形式,在全國推廣,從敦煌壁畫中可以看出唐前期的襆頭在後面垂兩腳已成為固定形式,是當時男子常服的一種。襆頭的形式逐漸統一起來,頭上分階梯,前低後高,後部垂兩腳。

唐代出現了巾子(網幘),即以較硬之物做出形,固定住頭發,然後在其上用幅巾紮成襆頭的形式。這樣襆頭就有了一定高度。武則天時期襆頭高而前傾,稱為「武家諸樣」,玄宗時則多為圓頂。至唐後期,則完全做成類似帽子的形式,直接戴在頭上,不再每天紮裹。襆頭後部的垂腳長與短、軟與硬,又有著時代的區分。唐前期大體是軟腳,有的垂得較長,唐後期出現了寬而硬的垂腳,至五代發展為兩側伸出硬腳的襆頭,宋代更加延長,成為展腳襆頭。從敦煌壁畫中可以看出襆頭形式演變的完整軌跡。

3.武士服飾

從彩塑和壁畫中天王的形象,可以看出當時武士的甲胄裝備,如初唐第322窟的天王像,頭上的兜鍪,環項的頓項,上半身的掩膊、臂鞲、胸甲、身甲,下半身的戰裙、行縢、氈靴等;盛唐第113窟的天王穿戴護項、披膊、獸頭護肩、護臂、明光鎧、束甲帶、護腹、腿裙、皮靴等。這一系列裝束都與【唐六典·武備誌】記載相符合,說明這些天王服飾是按照當時的軍人裝備來塑造的。

唐代多用鐵甲,以長方形的鐵片或銅片連綴而成,從壁畫中表現的軍士形象上就可以看到當時的鎧甲形式(如明光鎧)。第130窟東壁的練兵圖,左側一人騎馬射箭,右側軍士數人在觀看,他們均著方形鐵片綴成的鐵甲,與史書所載一致(圖14)。此外,武將的常服還有戰袍、衩衣等,頭上還飾抹額。這些在壁畫中都分別有所體現。

▲圖14 莫高窟第130窟 練兵圖

4.婦女服飾

六朝至隋代,婦女多服襦裙,上半身緊窄,下半身裙裾曳地,反映出崇尚清瘦苗條的審美風尚。隋代婦女還流行身披披帛。披帛搭於肩上,或腦下垂體側,或繞臂而下,有一種飄逸的動感。唐代以後,隨著不斷擴大的對外開放,婦女服裝時尚花樣翻新,層出不窮。

窄衫小袖和半臂,可以說是唐前期婦女的時尚,第329窟東壁的女供養人像,虔誠地跪在方氈上,雙手持蓮花花蕾作供養(圖15)。她的上半身穿窄衫小袖,袖口很窄,圓領開得很低,裙子束腰很高。第217窟東壁畫兩婦女形象,其中後部一人可看出穿著如現代的短袖上衣,就是半臂(圖16)。

半臂本是庶民特別是勞動者所穿,唐 代貴族婦女也往往以此為時尚,如長安附近禮縣出土的新城長公主墓(663年)壁畫中,就可看出公主及宮女們穿這樣的半臂,但貴族婦女往往在窄袖衫上再穿半臂,這樣就不會露出手臂的肌膚。

▲圖15 莫高窟第329窟東壁 女供養人像

▲圖16 莫高窟第217窟東壁 穿半臂的婦女 (段文傑復原臨摹)

貴族婦女在正式場合多著袖口較寬的大袖襦,有披帛,下身則為曳地長裙。例如,第9窟的女供養人就是這樣的服裝,其服飾的質地十分講究,花紋華麗,可見染纈的特點,從花紋圖案上看,有單色、復色的「蠟纈」,還有「撮暈纈」,表現出唐代染纈技術的高度成就。

第130窟的都督夫人供養圖中(圖17),夫人頭梳拋家髻,著碧羅花衫,外套絳地花半臂,穿紅裙、雲頭履,披白羅花帔,一派雍容富貴的風度。跟隨其後的女十三娘,頭戴鳳冠,斜插步搖,面飾花鈿,著半臂衫裙,小頭鞋履。

▲圖17 莫高窟第130窟 都督夫人供養圖 (段文傑復原臨摹)

5.婦女發式、面妝、頭飾

唐代婦女的化妝有多種講究,如以朱粉塗面被稱作「紅妝」。唐前期的紅妝主要有兩種,一種以朱紅暈染額頭及上眼瞼,即「曉霞妝」,第332窟和第57窟的菩薩的形象就屬於這一種;另一種是「黑眉白妝」,唐人記載當時的宮女們「施素粉於兩頰,相號為淚妝」[8],在第329窟、220窟等壁畫中的供養人和菩薩,以及第130窟的都督夫人一家的形象上均可以看到這樣的妝容。

唐代婦女畫眉之風很盛行,初盛唐時期流行畫長眉,稱為娥眉,唐代詩人張祜寫道:「虢國夫人承主恩,平明騎馬入宮門。卻嫌脂粉汙顏色,淡掃蛾眉朝至尊。」[【集靈台二首(之二)】]盛唐之後流行畫短眉,如第130窟都督夫人供養圖中的婦女全都畫短眉(圖18),與傳為周昉的【簪花仕女圖】中人物一樣。

▲圖18 莫高窟第130窟 婦女面妝

婦女臉上貼花的習俗很早,據說南朝宋武帝的壽陽公主在花園中假寐,梅花落於臉上,醒來後,臉上留下了梅花的墨點,宮女們覺得這樣很美,競相效仿,稱為梅花妝[9]。到了唐代,婦女在臉上貼花的種類就很多了。初唐壁畫中已有婦女在額頭上貼花鈿的,正如唐詩所說「眉間翠鈿深」[10]。第130窟的都督夫人額上作五出梅花,臉上還有綠色花的面飾。

晚唐五代以後,婦女臉貼花鈿或畫花子的風氣一直很流行,在壁畫中出現較多。榆林窟第25窟彌勒經變中,可見婦女在額頭上畫紅花之形(圖19),到晚唐、五代時期,此風更濃。由於五代壁畫中供養人像形體較大,表現得尤為清晰。例如,第98窟、61窟女供養人像,臉的上半部以胭脂畫出半月形紅暈,在其上又繪以花形。在臉頰之處又常常繪以鳳鳥,或蝴蝶,或花朵之形,豐富無比。

▲圖19 榆林窟第25窟 婦女頭飾與面妝

唐代婦女的發式也十分講究,唐前期多高髻,高髻又分高聳如椎的椎髻與側向一面的半翻髻等。開元天寶之後流行拋家髻,臉兩側的頭發垂下形成兩鬢包面的形式,上部的頭發則向上做成一定的造型,如椎形、花形等,莫高窟第130窟都督夫人禮佛圖中的婦女大多為拋家髻。不僅敦煌壁畫中多見,傳為周昉的【揮扇仕女圖】等唐代傳世本繪畫中,也可看到類似的發型。

唐前期婦女往往於頭發上插花朵,或不加裝飾。唐後期婦女頭上的裝飾漸多,特別是晚唐、五代時期,婦女頭上插簪、插梳子等裝飾物越來越流行,如晚唐第9窟供養人在額頭上畫花子,頭上插滿簪、花,多至十數件(圖20)。直到五代以後,婦女頭部的裝飾更加復雜,面部貼花的形式也豐富多樣。例如第98窟、61窟的女供養人就是代表,而其中又有回鶻公主等婦女頭飾除了插簪外,還分別戴回鶻族的桃形冠和鳳冠等,又有步搖為飾,無比華麗。

▲圖20 莫高窟第9窟 女供養人 (歐陽琳、史葦湘復原臨摹)

6.唐朝的流行色

唐代文化是充滿時尚感的,唐朝的流行色也是隨著社會發展而不斷翻新的。初唐石窟壁畫,色彩清新,如春風溫潤,萬物萌生。淡淡的青綠色調成為壁畫中最流行的色調。建於貞觀十六年的莫高窟第220窟保持了初創時的壁畫色調,此窟壁畫以明亮的青綠色調為主,西方凈土變中以淺綠色表現水池,蓮花則多以藍色描繪,又有眾多綠色的樹木,形成十分協調的青綠色調,表現出明凈優雅的氣氛。同窟北壁的藥師經變,表現的是東方凈土的凈琉璃世界,地面多用赭紅色與白色花點交織,以表現琉璃、瑪瑙等寶石,整壁的背景色依然是以青綠色為主調。七身立佛分別穿深赭色或土紅色的袈裟,與背景的綠色以及地面的赭紅色調相協調。

可以說,第220窟壁畫的色調是青綠色與赭紅色交織的輕快而典雅的風格。同為初唐時期的莫高窟第321窟,南壁十輪經變以宏偉的青綠山水為背景,其中的人物服飾或為與背景一致的青綠色,或為艷麗的土紅色與朱砂色,顯示出鮮艷而明快的風格。此窟北壁表現西方凈土變,主體畫面是綠水池中樓閣與平台、欄桿、小橋等建築,畫面上部相當大的面積表現天空的景象,以深藍色表現廣闊的天空,空中有寶樓閣、寶樹、不鼓自鳴的樂器以及來來往往的飛天等形象,顯示出空中的明凈。本窟西壁的佛龕頂的壁畫也配合南北兩壁的色調,表現深藍的天空中自由飛行的飛天。此窟的色調以天空的深藍色為主調,配合石綠色的山水等景物,表現出鮮明而高雅的風格。初唐洞窟還有一個型別是以土紅色調為主的壁畫,如莫高窟第57窟、322窟、328窟、329窟、335窟等。第329窟正面龕內壁畫以紅色調為主,表現佛傳故事;窟頂四披均在土紅底色中表現千佛;南北兩壁整鋪經變畫均以土紅赭色為主調,表現佛國世界的殿堂建築,並輔以深藍色與石綠色調表現天空和水池,整窟呈現熱烈、昂揚的氣氛。

進入盛唐,洞窟壁畫的色調更加豐富,以第23窟、217窟、148窟等為代表的盛唐窟,壁畫中青綠色調仍然是最為流行的基調。但此時的青綠色逐漸以石綠色為主調,比起初唐的青綠色顯得更為沈著而厚重了。如果說初唐的青綠色體現出的是春意盎然,此時的青綠色則是盛夏的密林了。在青綠色流行的同時,赭紅色調也有一點變化,就是紅的地方更加鮮明而突出,與同樣深重的藍色、綠色以及部份黑色調並列在畫面中,使畫面顯得更加富麗而深厚。第320窟、171窟、172窟等洞窟的壁畫色彩在厚重、沈穩中也體現著豐富多彩、華美燦爛的傾向。

盛唐後期出現了一些色彩簡淡的壁畫,到了中唐以後就形成了流行傾向。這些洞窟的壁畫色彩數量減少,設色淡雅,石綠色統攝著全部壁畫,形成了唐代後期洞窟的另一種面貌,以莫高窟第159窟、196窟等為代表,石青色、石綠色都用得較淡,還多用白色或淺黃色,使洞窟總的風格偏淺淡清雅。

唐朝壁畫中的世俗人物服裝,也為我們提供了當時的人物服飾中的流行色。這些人物服飾所體現的傾向也大致與壁畫的總色調一致。男子服飾多為圓領袍,變化不大,多為紅色、赭色、黑色,也有白色與藍色。總體來說,以深赭紅色調為主。婦女服飾變化較多,初唐時期,可見粉紅、淺黃、淡藍色調的服飾,盛唐以後,燦爛多彩,衣紋的花飾繁多且層次變化豐富,顯示出唐代紡織、染纈等方面技術的高度發達。同時,在唐朝壁畫中的人物裝飾中,寶石、玉器、琉璃(玻璃)、瑪瑙等物也競相綻放光彩,為這一時代的流行色增添了無限豐富的意趣。

總之,唐朝的流行色極為豐富,但有一些基本色調是貫穿整個唐代的,如青綠色系、赭紅色系、黑褐色系。其中,初唐的色彩明亮絢麗,盛唐的色彩沈穩厚重,中晚唐的色彩婉約清麗。而在服裝、建築裝飾、器物等方面的色彩套用也不盡相同,但在流行色的大趨勢下,各方面的色彩也會相應地有所變化。

四、「胡風」與國際交流

唐代是一個十分開放的時代,以開闊的胸襟,廣泛地接受外來文化,從而豐富了自己,強大了中華。隋唐時期西域各方文化流入,在中國就出現了胡服、胡帳、胡床、胡座、胡飯、胡箜篌、胡笛、胡舞等。正如魯迅所說:「唐室大有胡氣。」[11]這一「胡化」現象,同樣在敦煌藝術中體現出來。位於絲綢之路要沖的敦煌,比起內地城市來,中外使節與客商的來往更加頻繁,而且,還常常有多國、多民族的人聚居此地,中國古代與西域的交往,在這裏留下了豐富的形象資料。

中國的歷史記載,葡萄是張騫出使西域後從大宛帶來的,【史記】還記載了大宛一帶用葡萄做酒,人們都喜歡喝葡萄酒。據相關的歷史研究,葡萄原產於小亞細亞裡海與黑海之間及其南岸地區,波斯(今伊朗一帶)和埃及是最早栽培葡萄和用葡萄釀酒的兩個古國。漢代以後,葡萄與葡萄酒都傳入了中國。從漢代到唐代的歷史記載可知,葡萄的產地逐漸由西方的波斯向東發展,到唐代為止,西域的龜茲(今庫車)、且末、於闐(今和田)、高昌(今吐魯番)、伊州(今哈密)等地都種植了葡萄,並可釀造葡萄酒。【唐會要】等文獻還記載唐太宗平高昌,引進了葡萄種植和葡萄酒釀造技術,此後,漢民族地區也能釀造葡萄酒了[12]。

唐朝的葡萄酒產地主要有西州(今吐魯番地區)、涼州(今甘肅省武威市)、並州(今山西省太原市一帶)。盡管如此,葡萄和葡萄酒在唐代仍然是珍貴之物,天寶末的進士鮑防在詩中寫有「天馬常銜苜蓿花,胡人歲獻葡萄酒」[13],說明當時葡萄酒作為西域的方物來進貢,是珍貴之物。在唐代壁畫和工藝品中,我們就可以看到很多葡萄的裝飾圖案(圖21),說明當時人們對葡萄的喜愛。

▲圖21 莫高窟第209窟 葡萄石榴紋藻井 (段文傑復原臨摹)

獅子原產非洲和西亞,有的學者從「獅子」一名的讀音,推測其來自波斯[14]。中國史書記載早在西漢時期,獅子已由西方國家輸入中國。由於獅子兇猛,東漢以後常借用獅子的形象作為鎮墓獸,稱為「辟邪」。唐代以後,西域來獻獅子的記載就更多了。例如【唐會要】記載貞觀九年(635年)七月,康國「獻獅子,太宗嘉其遠來,使秘書監虞世南為之賦。」[15]此外,唐代還有西域的米國、吐火羅國等國獻獅子的記錄。獅子在佛教中具有神聖的地位,如文殊菩薩的坐騎就是獅子。所以,中國人往往把獅子看作神物。但當時的藝術家是可以見到實際的獅子,繪畫中的獅子也應該是有依據的。壁畫中不僅畫出了文殊菩薩騎著獅子,還畫出了牽獅的「昆侖奴」(圖22)。「昆侖奴」膚色為棕色,卷發,可能來自古代東南亞一帶。壁畫中,普賢菩薩的坐騎白象也是由「昆侖奴」牽引的,這些來自外國的動物,由外國人物來牽也合乎常理。

▲圖22 榆林窟第25窟 獅子和「昆侖奴」

大象在唐代也是外來的動物。雖然在青銅時代中國北方曾經有象生存,所以在商周的青銅器中我們可以見到不少有象的裝飾形象,但隨著時代氣候的變遷,大象在北方終於絕跡。自佛教從印度傳來之後,在佛教故事中有不少與象有關的內容,因為印度也是大象較多的國家,於是大象的形象在佛教藝術中時有出現。唐代是中外交流空前發達的時代,外國的大象也來到中國,據唐代的史書記載,南方的林邑、真臘等國都曾向唐朝進貢大象。當然,這些大象到了中國,便成了珍稀動物,通常只是關在禁苑,遇到有慶典活動時,拉出來讓士庶百姓觀賞一下,增加熱鬧的氣氛而已。盡管如此,與佛教密切相關的大象,總還是讓中國人有了真實的感受。因此,在佛教藝術中畫出的大象也就有了真實性(圖23)。

▲圖23 莫高窟第103窟 胡人牽象

隋唐時期,由於絲綢之路的通暢,與外國的交往很多,受外國的影響,所謂「胡服」也在漢地廣泛地流行起來。例如,貴族男女出行時喜歡戴的「胡帽」就是效仿突厥和東伊朗人的服飾。唐前期婦女們常用的「冪䍠」就是把胡帽與面紗結合,遮蔽頭頂、面部。「冪䍠」往往配合類似披風的外套使用,這樣的服飾既有助於貴族婦女外出時遮風,又可免受外人窺視。後來改短,稱為「帷帽」,在帽子下垂下帷,用以遮擋風沙,可以說是胡服的改革形式。在莫高窟第217窟壁畫中就畫出一個騎馬穿紅色披風的人物,頭戴帷帽,在崇山峻嶺中行進(圖24)。

▲圖24 莫高窟第217窟南壁 戴風帽的人物

翻領大衣是西域胡服中流行的形式,在中國西部乃至中亞一帶都較常見。現存的中亞粟特壁畫和龜茲壁畫中,就可看到著翻領大衣的粟特或龜茲人,這種大衣的面料較硬,可能為革制或者是較厚的毛織物。這樣的服飾,在唐前期卻成為中原漢族的時尚,在長安一帶的壁畫墓中可以看到貴族穿這樣的服裝,如陜西出土的韋浩墓(708年)壁畫中就有不少穿胡服的人物,有的還是婦女穿胡服男裝,這在當時也是較時尚的穿法。在敦煌壁畫中也可看到男子穿胡服的形象,如第217窟東壁人物(圖25),第445窟嫁娶圖中的主要人物等。

▲圖25 莫高窟第217窟東壁 胡服人物 (李其瓊復原臨摹)

敦煌與西域的少數民族的交往頻繁,唐代聚居於敦煌的波斯人、龜茲人、回鶻人、吐蕃人都很多,漢族穿胡服、戴胡帽的形象也就不足為奇。而壁畫中大量的外國人物或西域民族人物也為我們認識當時胡漢交融的歷史提供了豐富的影像資料(圖26)。

▲圖26 莫高窟第103窟 外國人物圖

南北朝到隋唐時期,波斯的工藝品透過絲綢之路大量傳入了中國,如狩獵圖是古代波斯最流行的主題,表現狩獵形象的銀盤就曾在中國北方發現很多。波斯薩珊王朝(3~5世紀)正是古羅馬帝國強盛的時期,歐洲的古羅馬文化、西亞的波斯文化與中國文化在從中亞到西亞遼闊的地域相碰撞,處處留下了文明交匯的腳印。

在隋到初唐時期敦煌彩塑與壁畫的菩薩服飾中,就有大量的波斯紋飾,如聯珠對鳥紋、聯珠對獸紋、聯珠飛馬紋等。直到初唐時期,波斯風格的聯珠紋依然盛行。在新疆一帶出土的紡織物中,也有聯珠紋圖案的,最初這樣的聯珠紋圖案是來自波斯的織物。但在唐以後,中國也能按波斯的技術來制作織錦了。所以在絲綢之路沿線出土的唐代織錦中,常常會發現其圖案風格和制作方法完全是波斯式的,但其中又織出漢字紋樣。聯珠紋的流入對唐代裝飾紋樣產生了深遠的影響,對於團形紋樣的喜愛,逐漸形成了中國傳統紋樣的一個特點。

此外,源自中亞的葡萄紋、石榴紋也在敦煌石窟中廣泛采用,並不斷進行改造,與卷草紋相結合,形成豐富的裝飾紋樣,在初唐、盛唐的壁畫中大放異彩(圖27、圖28)。

▲圖27 莫高窟第23窟石榴卷草紋

▲圖28 莫高窟第444窟 葡萄石榴卷草紋頭光

玻璃、琉璃,曾經是十分珍貴的東西,最初傳入中國時只有帝王和一些貴族才能夠擁有。所以在隋唐敦煌壁畫中,常常畫出菩薩手持玻璃器皿的形象,以顯示其尊貴。玻璃器皿有碗形鑲嵌寶珠的,有杯子形的,表現出當時的制作工藝。

香爐也是禮佛時少不了的供器,往往借鑒了外國的樣式而制作出來。唐代的香爐工藝精湛,樣式繁多。法門寺地宮出土的鍍金銀香爐,底座有六腿,香爐蓋為蓮花花蕾形,底座和爐壁的邊緣分別有墜飾。類似的香爐在敦煌壁畫中也時常可見。唐代後期壁畫中流行的香爐特點是,下部有蓮花形底座,上部敞口呈八邊形或六邊形,上部有圓形鏤空的蓋,中央往往飾寶珠。

五、小結

綜上所述,唐朝政治開明,經濟高度發達,特別是絲綢之路的繁榮,極大地促進了中外文化的交流。外來文化與中國傳統文化交流互鑒,為唐代的文化藝術鼎盛提供了條件。從時尚這個方面來看,唐朝的藝術充滿了創造力,僅在敦煌壁畫中所見,已是層出不窮,不斷創新,令人目不暇接。限於篇幅,本文僅就以上幾個方面作一探討,管中窺豹而已。

註釋:

[1] 【隋書】卷67,【裴矩傳】,北京:中華書局,1973年。

[2] 【新唐書·地理誌】,北京:中華書局,1975年。

[3] 【舊唐書·音樂誌】,北京:中華書局,1974年。

[4] 【舊唐書·音樂誌】,北京:中華書局,1974年,第1068頁。

[5] 王克芬、柴劍虹【簫管霓裳——敦煌樂舞】,蘭州:甘肅教育出版社,2007年,第11-30頁。

[6] 【大唐開元禮】卷三,【序例下·衣服】,汲古書院,1972年,第30頁。

[7] 【資治通鑒】第172卷,「周主初服常冠,以皂紗全幅向後襆發,仍裁為四腳……」北京:中華書局,1956年,第5386頁。

[8] 【開元天寶遺事】卷下,北京:中華書局,2006年。

[9] 【太平禦覽】卷三十:「宋武帝女壽陽公主人日臥於含章殿檐下,梅花落公主額上,成五出花,拂之不去。皇後留之,看得幾時。經三日,洗之乃落。宮女奇其異,竟效之,今梅花妝是也。」(【太平禦覽】,中華書局影印本,第一冊,1960年,第140頁)

[10] 溫庭筠【南歌子】,【溫庭筠、韋莊詞選】,上海:上海古籍出版社,2002年。

[11] 魯迅【致曹聚仁(1933.6.18)】,【魯迅書信集】上冊,北京:人民文學出版社,1976年,第379頁。

[12] 海濱【唐詩所見葡萄和葡萄酒文化景觀】,【西域文史】第三輯,2008年12月。

[13] 鮑防【雜感】,【全唐詩】卷307,北京:中華書局,1960年。

[14] 謝弗著、吳玉貴譯【唐代的外來文明】,北京:中國社會科學出版社,1995年。

[15] 【唐會要】卷99,上海:上海古籍出版社,1991年,第2105頁

(作者:趙聲良)

(來源:美的考古)