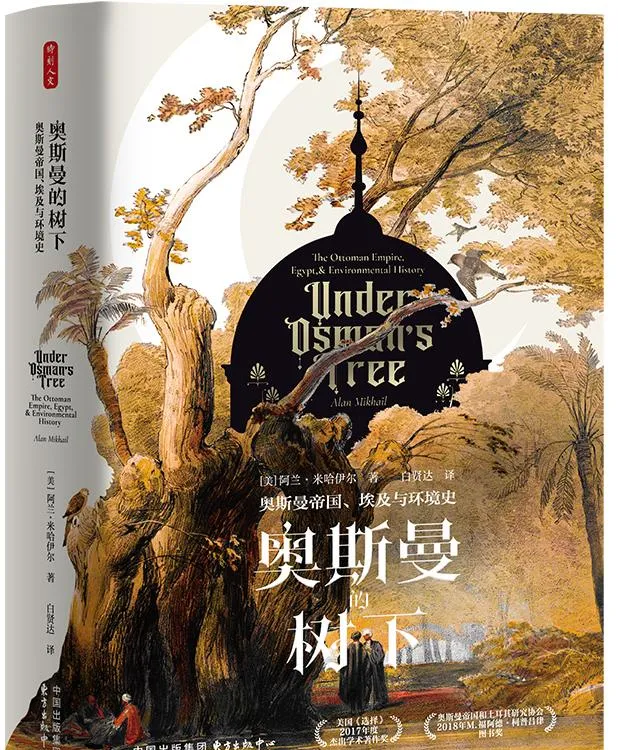

【鄂圖曼的樹下:鄂圖曼帝國、埃及與環境史】,[美]阿蘭·米哈伊爾著,白賢達譯,東方出版中心2023年12月出版,472頁,98.00元

鄂圖曼帝國(1300-1922)是世界歷史上延續時間最長、影響最大的帝國之一。它在某些方面上承拜占庭帝國、蒙古帝國和阿拉伯帝國,形成跨越三洲三海之龐大帝國,周圍環伺著哈布斯堡王朝、洛馬諾夫王朝、薩法維王朝和大英帝國。無論重要性還是復雜性而言,都是值得重點研究的物件。然而,與其他帝國的研究相比,鄂圖曼帝國的研究尚屬欠發達。世紀之交,隨著國際局勢發生深刻變化,帝國和帝國史研究突然提速,鄂圖曼帝國史研究乘勢而起,主導範式發生了從衰落論向帝國研究的轉向,同時也形成了鄂圖曼帝國史研究的「環境轉向」。阿蘭·米哈伊爾的【鄂圖曼的樹下:鄂圖曼帝國、埃及與環境史】就是在這波浪潮中湧現出來的一部具有方法論意義的、創新性的綜合性著作。

作為解釋框架和方法論的環境史

根據柯林·伊姆博的研究,早在1983年,威廉·格裏斯沃德就建議從氣候變遷角度研究鄂圖曼帝國的歷史變化。這可以說是從環境史角度研究鄂圖曼帝國史的萌芽。從環境史研究領域的發展來看,直到2011年,約翰·麥克尼爾還認為,中東仍是環境史研究的黑洞,是需要開拓的新研究區域(John R. McNeill, 「Future research needs in environmental history: Regions, eras, and themes」, in Kimberly Coulter, Christof Mauch eds., The Future of Environmental History: Needs and Opportunities, Munich, 2011, p.13)。不過,到二十一世紀的第二個十年,一系列重要的中東環境史著作相繼出版,其中與鄂圖曼帝國環境史有關的包括:戴安娜·戴維斯和艾德蒙·伯克三世主編的【中東和北非的環境想象】(Diana Davis, Edmund Burke III eds., Environmental Imaginaries of the Middle East and North Africa, Ohio University Press, 2011),山姆·懷特的【近代早期鄂圖曼帝國的叛亂氣候】(Sam White, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire, Cambridge University Press, 2011),阿蘭·米哈伊爾的【鄂圖曼埃及的自然和帝國】(Alan Mikhail, Nature and Empire in Ottoman Egypt, Cambridge University Press, 2011)【鄂圖曼埃及的動物】(The Animal in Ottoman Egypt, Oxford University Press, 2014),紐凱特·瓦瑞克的【近代早期地中海世界的瘟疫與帝國:以鄂圖曼為例,1347-1600】(Nukhet Varlik, Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World: The Ottoman Experience, 1347–1600, Cambridge University Press, 2015)。這些環境史著作的集中出版形成了較強的學術沖擊力,以至於喬治·川布爾四世認為中東史研究中出現了環境轉向(George R. Trumbull IV, 「The e nvironmental turn in the Middle East history」, International Journal of the Middle East Studies, 49(2017), p.173)。【鄂圖曼的樹下】就是米哈伊爾在綜合前兩本專題著作和若幹篇論文研究成果的基礎上做出的更具理論探索和啟示意義的新成果。

從【鄂圖曼的樹下】這個書名就可以看出,它是以鄂圖曼之夢中的樹隱喻環境,采用環境史的解釋框架和方法,探討鄂圖曼帝國的復雜歷史。先前的鄂圖曼歷史研究主要關註政治史和文化史,形成衰落論。認為鄂圖曼帝國從1300年開始崛起,1566年達到鼎盛,之後一路走衰,在十九世紀雖然開展了一系列改革但最終並未實作現代化,而是在第一次世界大戰後土崩瓦解。這個範式雖然是從長時段和整體觀察鄂圖曼帝國的歷史變遷,但並不能反映鄂圖曼帝國多樣族群、宗教和文化的現實。換言之,衰落論對歷史進行了簡單化的處理,於是意在彌補其不足的地方經濟史研究興起。鄂圖曼帝國大體上主要包括巴爾幹地區、安納托利亞地區、阿拉伯地區、北非地區等,各地區的經濟狀況和特點並不相同,在帝國體系中的作用和地位也有差異。因此,從理論上講,對具有不同優勢和功能的地區的生產、流通、稅收、貿易等進行具體研究就能為重新綜合認識鄂圖曼帝國歷史變遷和內部沖突奠定堅實基礎。確實,地方經濟史研究顯示,各區域的發展軌跡與衰敗論並不吻合,這在某種程度上破解了占主導地位的範式,同時為新觀點的出現開啟了通道。在這個思路的延長線上,就會發現不同區域的自然環境是歷史發展的一個不可忽視的因素,它與處在不同階層的人以及其他區域的人發生了復雜的互動作用,而這種關系造就了鄂圖曼帝國的歷史發展之路。

與慣常歷史研究的解釋框架和方法論相比,【鄂圖曼的樹下】中的環境史具有三個重要特點。一是承認環境的歷史能動性,二是從整體考察歷史,三是強調促成歷史發展各因素之間的有機聯系。

以環境史為解釋框架和方法論意味著環境成為歷史的創造者,創造歷史的主體由單純的人變成了人和環境。於是,全書四個部份的標題就變成了水、勞動力、動物和自然元素。鄂圖曼帝國的歷史不再僅僅是人的歷史,而是人與環境交互作用的歷史,其中環境發揮了不可缺少的重要作用,但這絕不意味著環境決定論或氣候決定論。環境不僅為帝國提供了必不可少的資源(財富之源),還以獨特的方式影響了帝國的統治方式的轉型,在一定程度上改變了埃及行省在帝國的位置和命運。

以環境史為解釋框架和方法論意味著鄂圖曼帝國是一個生態體系,不同區域的生態因為有機聯系而變成一個整體。安納托利亞的森林、埃及的水系和土地以及牲畜、來自蘇丹和中亞的病菌和瘟疫、冰島火山爆發的效應等都在帝國匯聚,或透過商品鏈連線在一起,或透過傳染鏈產生淪陷性後果,或透過遙相關發揮作用。而支撐和推動這些聯系的是能量流動,能量之源在於太陽、地球及其復雜關系。例如,冰島火山爆發就是來自地球內部的能量導致的,火山透過地球大氣系統傳導到鄂圖曼帝國和世界其他地方,造成氣候變冷和水位下降,進而影響糧食收成,誘發政治動蕩。顯然,這個生態體系既是灌區的、行省的、也是帝國的、還是全球的。

耕牛:埃及鄉村的重要畜力

以環境史為解釋框架和方法論意味著無論是環境還是人都在動態的交互作用中發揮作用。鄂圖曼埃及的水、土地和牲畜與古埃及的很不相同,鄂圖曼征服埃及實際上繼承了埃及人利用尼羅河水和土地的產物,這時的埃及環境並不是純粹的自然環境,而是被埃及人作用過的混雜環境。這樣的環境在鄂圖曼帝國統治時期,繼續因為糧食流通和人口增長等而變化,這些變化既是人為作用的結果,也是全球環境變化影響的結果。反過來,鄂圖曼帝國和埃及行省都在利用環境中既維持了統治,又促進了發展,增強了國力,進而形成對環境的更大程度的幹預。然而,這種變化並不是直線正向的,有時卻會發生意想不到的轉向,十八世紀後期的環境惡化既是不以人的意誌為轉移的結果,也導致了埃及行省的離心甚至獨立傾向。發掘和重視環境與人的這種有機聯系和交互作用是環境史作為解釋框架和方法論的獨特貢獻。

構建新型歷史

以環境史為解釋框架和方法論,【鄂圖曼的樹下】構建了不同於傳統歷史的新型歷史。這種構建更多的是透過顛覆或修正先前流行的一些主導性觀點完成的。不過,這都是建立在發現新史料或重新解讀舊史料基礎上的。中東環境史研究之所以起步晚,一個重要的原因在於史料匱乏,準確地說,是現成的或整理好的史料不多。其實,與其他文明古國一樣,鄂圖曼帝國也留下了豐富的史料,只是這些使用不同文字寫成、表現為不同形式的史料需要發掘整理並采用新思維進行解讀。鄂圖曼帝國政府檔案包括土地勘測、基建工程、農村土地糾紛、瘟疫流行等記錄,不僅內容豐富而且系統。用多種語言寫成的地方誌不僅提供了豐富的地方性知識,而且提供了與中央政府不同的地方取向,為全面認識和理解鄂圖曼帝國提供了可能。考古新發現、地質學和氣候學研究新成果等等也為鄂圖曼帝國環境史研究提供了新史料、新線索甚至新思路。隨著史料的積累和增多,如何解讀史料成為能否利用好史料的關鍵,最新的環境史研究成果有助於突破解讀史料的既有思路。原有的思路或者把人淩駕於環境之上,強調人的主觀能動性,或者從人類社會發展角度出發,強調文明的衰落。這兩種思路都既忽視了人作為環境一部份的特性,也忽視了環境的脆弱性、韌性和能動性。【鄂圖曼的樹下】對史料進行了情景化處理、輔之以審慎的實驗或模型方法、註重對具體案例的分析等等,進而對歷史上的人與環境的關系進行動態的、辯證的認識,最終構建了新型的鄂圖曼帝國史。

構建新型歷史繞不開從縱向上對歷史進行分期,在分期中體現對歷史大勢的認識。在既有的鄂圖曼帝國史研究中,影響最大的是衰落論(唐納·誇特,【鄂圖曼帝國歷史書寫中的「衰落論」及其轉變】,昝濤主編,【鄂圖曼/土耳其研究:學術史的回顧與展望】,江蘇人民出版社,2022年,105-108頁)。它把鄂圖曼帝國歷史分為兩個階段,分別是1300-1566年的上升時期和1566-1922年的衰落時期。在前一時期,在十位能力超群的素丹領導下,鄂圖曼帝國迅速擴張,在蘇萊曼大帝時期沖向巔峰,此後帝國開始走下坡路,無能和腐敗造成對帝國的控制日益松懈,最終導致帝國崩潰。衰落論之後,還短暫出現了現代化論,它也把鄂圖曼帝國分為兩個階段,那就是以十八世紀的改革為分界,前一個階段是傳統時期,傳統農業社會達至頂峰後,需要突破,以應對日益增強的殖民侵略;後一個階段是走向現代化階段,透過一系列的西化改革企圖趕上先發的現代化國家,但不幸的是,顢頇的素丹專制統治使之無法完全西化,最後只能在民族主義的沖擊下走向崩潰。無論是衰落論還是現代化論,都對鄂圖曼帝國歷史進行了具有目的論的線性進步的分析,過多強調了歷史的斷裂性。到上世紀九十年代,鄂圖曼帝國史研究發生了「帝國轉向」,其主要內容在縱向上表現為重視歷史的持續性,在將鄂圖曼帝國歷史劃分為諸如「愛的時代」「探索時代」「革命時代」「教派分立時代」等等不同階段中凸顯歷史的復雜性和多樣性,呈現歷史行程中的危機、調適、改革與變遷(艾倫·米哈伊爾、凱瑞斯汀·M.菲裏歐,【鄂圖曼帝國與帝國轉向】,昝濤主編,【鄂圖曼/土耳其研究:學術史的回顧與展望】,江蘇人民出版社,2022年,122、130、134頁)。【鄂圖曼的樹下】打破了前述各種歷史分期,以十八與十九世紀之交為界,把鄂圖曼埃及和鄂圖曼帝國歷史劃分為兩個階段,前一階段是埃及行省與帝國中央政府密切合作、利用埃及環境優勢和地方性知識成為帝國糧食供應基地和核心區的時期,後一階段從自給農業轉向商品農業、大地產和勞動密集型經濟的時期,這種轉變促成了默罕默德·阿裏的崛起和埃及與鄂圖曼帝國關系的巨變。造成這種階段性變化的根本原因不是傳統的素丹無能、殖民主義入侵或民族主義傳入等內外因素,而是諸如冰島火山爆發、埃及氣候變冷、瘟疫流行等造成原有的能源體系失衡、役畜大振幅減少和強迫勞動增加等復雜因素。

馬赫穆迪亞運河

構建新型歷史也需要從橫向上分析歷史的結構,在結構和比較中把握帝國的規模變化和整合程度。在既往的鄂圖曼帝國史研究中,有些學者借用世界體系理論及其分析方法,以中心與邊緣為框架認識鄂圖曼帝國的歷史,指出鄂圖曼帝國以不平等交換方式被納入世界經濟體系,自然也就處於邊緣地位。這不但給鄂圖曼帝國在全球史中進行定位,還轉換認識角度,認為鄂圖曼帝國的衰落是由不平等的世界體系、尤其是作為中心的殖民宗主國造成的。帝國轉向之後,凱倫·巴基透過比較帝國史研究為解釋鄂圖曼帝國的長期穩定性建立了輪轂與輻條模式。輪轂指代帝國中心,即伊斯坦堡的帝國政府,輻條代表邊緣地區,即帝國的行省政府。從理論上講,行省都向心,擴而廣之,帝國臣民和外部世界也都必須向心(艾倫·米哈伊爾、凱瑞斯汀·M.菲裏歐,【鄂圖曼帝國與帝國轉向】,昝濤主編,【鄂圖曼/土耳其研究:學術史的回顧與展望】,江蘇人民出版社,2022年,135-136頁)。這個模式道出了鄂圖曼帝國結構的一個方面的特點,但並不全面,也不能充分說明這個幅員遼闊、具有環境、生產、民族、文化等多樣性的帝國的穩定性。【鄂圖曼的樹下】正視並立足於這些多樣性,發現了帝國不同行省之間的資源和商品流動路線和機制,也重塑了帝國政府和行省甚至不同商品產區之間的聯系,厘清了各自的職責和義務,從而形成了認識帝國格局的生態網路結構新模式。必須指出的是,這個網路並不是孤立的,相反它與外部世界是有機聯系在一起的,因此鄂圖曼帝國的生態網路結構既是帝國的,也是全球的。另外,在這個生態網路結構中,如果非要找到一個中心,那麽它是因時因事而異的。例如,如果要找帝國的糧食中心,那毫無疑問是埃及;如果要找帝國的木材中心,那就是安納托利亞東南部,等等。因此,帝國生態網路結構是無中心或多中心的,是透過有機聯系形成的多元結構,而非二元結構。

構建新型歷史需要對歷史的性質和發展動力做出明確判斷。在鄂圖曼帝國史研究中,一個根深蒂固的觀點是魏特夫提出的東方專制主義。他以東方普遍存在的、需要組織大量勞動力進行建設和維護的治水工程為依據,認定東方帝國是專制帝國。跨越兩河流域和尼羅河流域的鄂圖曼帝國自然也不例外。另一個影響比較大的對鄂圖曼帝國定性的觀點是歐洲病夫。它認為,鄂圖曼帝國與歐洲帝國相仿,但不健康,內部存在許多諸如腐敗等侵蝕帝國肌體的因素。顯然,這兩種觀點都是典型東方主義的。帝國轉向之後,鄂圖曼帝國史研究在關註地方性基礎上重新認識帝國的復雜性,期冀給帝國史以新的定性。【鄂圖曼的樹下】把關註重點從政治、經濟和精英轉向環境史,突出了地方和農民以及環境因素在鄂圖曼帝國史上發揮的作用,從而建構出一個與傳統的鄂圖曼帝國歷史迥然不同的新型歷史,即龐大的生態系史。其中,鄉村社會不僅僅是帝國統治的基礎,同時也享有自己的權利;帝國政府毫無疑問控制著地方和鄉村社會,但同時需要地方政府和鄉村社會的配合。這樣的帝國既不是完全專制的,也不是僵化腐朽的,相反卻是生機勃勃的和理性的統一有機體。其中,地方與中央、農民與各級統治者、埃及與漢誌和安納托利亞以及冰島和蘇丹、人與動物、森林、疾病、水源、土壤和氣候等都既是帝國這個統一有機體的不可或缺的組成部份,也在帝國生態系中發揮著各自不可取代的作用。推動這種帝國史發展的動力是社會、經濟、政治、文化和環境因素相互交織的網路,是多因素的綜合作用。其中,環境因素的作用不亞於官僚政治、貿易和戰爭,有時甚至更加重要。同樣,十八和十九世紀之交的轉型也是這個網路發生變化的結果,其中環境變化的作用尤其關鍵。

引申出來的問題

顯然,【鄂圖曼的樹下】在很大程度上已經達到了以環境史為解釋框架和方法論構建鄂圖曼帝國史研究新體系的目標,也為理解其他帝國史提供了一個可以進行比較的新參照。但是,要驗證這個體系的動力機制是否具有強大的解釋力,把研究範圍局限在十九世紀初之前是不夠的。換言之,這個動力機制能否有效解釋鄂圖曼埃及歷史的轉型還是有必要深入思考的問題。從這個意義上說,如果該研究的時限能夠擴充套件到十九世紀末埃及淪為殖民地,或許對動力機制的認識會更全面,更具解釋力。順著這個思路,有兩個問題值得深入思考。

第一,環境是有韌性和恢復力的,當冰島火山爆發的環境影響逐漸平復之後,動物的數量、河流的水位都會得到恢復,但生產方式和能源結構並沒有回到從前,這說明用前述的網路結構動力解釋鄂圖曼帝國的歷史轉型是不充分的,棉花引入造成的種植結構的變化及其形成的生產方式的「路徑依賴」也是不能忽視的。

第二,埃及在十九世紀的變化,不僅涉及殖民主義和帝國主義侵略,還涉及民族主義的成長,這也是鄂圖曼帝國崩解以及在此基礎上蛻變出若幹民族國家的歷史現實。如何以環境史為解釋框架認識這些主導性的歷史話題無疑是需要深入探討的問題,這也是環境史主流化不得不做的研究。

2012年,阿蘭·米哈伊爾還在呼籲中東是全球環境史研究中急需填補的空白之一(Alan Mikhail, 「The Middle East in global environmental history」, in J. R. McNeill and Erin Steward Mauldin eds., A Companion to Global Environmental History, Wiley-Blackwell, 2012, p.167)。2017年,【鄂圖曼的樹下】(Under Osman’s Tree: the Ottoman empire, Egypt and Environmental History, The University of Chicago Press, 2017)的出版在某種程度上填補了這個空白。在艾德蒙·伯克三世從深層歷史觀察中東環境變遷的論述中,鄂圖曼帝國時期是環境發生危機的時期,與此同時,現代性也逐漸在鄂圖曼帝國出現(Edmund Burke III, 「The transformation of the Middle Eastern environment, 1500 B.C.E–2000 C.E」, in Edmund Burke III and Kenneth Pomeranz eds., The Environment and World History, The University of California Press, 2009, pp.81-110)。【鄂圖曼的樹下】修正了艾德蒙·伯克三世對鄂圖曼帝國環境變化的整體判斷,形成了對鄂圖曼帝國和鄂圖曼埃及歷史的、有別於傳統觀點的新認識。盡管其環境史的解釋框架和方法論和鄂圖曼生態系史的新建構還需要透過擴充套件時間規模來進一步完善,但無疑為從帝國內部和世界帝國比較角度深化鄂圖曼帝國史研究奠定了基礎,提供了新起點。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)