作者 司民 主播 徐寧

青年人喜憧憬,老年人好回憶。年過古稀的我,時常憶起童年,憶起童年的歌謠。

不可否認,我的童年是在物資非常匱乏的情況下度過的,但是,物資的匱乏限制不了家庭溫暖的表達、親情的傳遞和愛的播撒,限制不了兒童張揚的個性、豐富的想象和活潑好動的特質。童謠,則是這些美好、獨特、溫馨事物的載體。如果說歲月是一條條經線,那麽童謠就是一條條緯線,它們共同編織出我夢幻般的、絢麗多彩的童年。

假如要問,我兒時最早接觸的歌謠是哪一首?我猜想那一定是一首催眠曲。我能想象得出,在那前墻已經向內倒了半尺的茅草屋裏,在昏暗的煤油燈光下,母親坐在有席無褥的床上,把我抱在懷裏,用手輕輕地拍打著我,一邊搖晃著,一邊低聲唱著那古老而又溫馨的歌謠:「奧——奧——睡覺了,老魔(方言讀māo,下同)猴子來到了。奧——奧——睡著了,老魔猴子跳河了。奧——奧——睡醒了,老魔猴子跳井了。」兒時沒聽過音樂,母親的催眠曲就是最好的音樂;兒時沒用過搖籃,母親的雙臂就是最好的搖籃。在母親愛撫的目光下,在母親輕盈的吟詠中,我漸漸地朦朧了雙眼,進入了那藍色的夢境。

我們兄弟姊妹五個,數我最小,所以,哥哥姐姐們都視我為掌上明珠,帶著我玩似乎是他們的責任和義務,而教我唱童謠便是他們帶我玩的一種常用方法。到現在我還清楚地記得哥哥姐姐教我唱童謠的一些情景:一天,哥哥難得從城裏回來了,吃過早飯,領著我來到大門外土墻根曬太陽。農歷十月的陽光格外明亮,映出我們哥倆一長一短的身影。哥哥和我面對面,先用一雙大手拉著我的一雙小手,一邊上下甩動,一邊唱道:「炸,炸,炸馃子,腰裏掖著個皮鎖子。」再將我的一只手漫頭牽引到脖子後,然後讓我圍著他轉一個圈,又唱道:「翻開亮開,吱扭過來。」再恢復原狀。這樣一邊作動作一邊唱,反復多次,哥哥高興,我也高興。引得路人都說,這兄弟倆真會玩。我的三個姐姐則常在大槐樹下教我唱【拉大鋸】。大姐教我的是「拉大鋸,扯大鋸,官家門前唱大戲。取閨女,接女婿,小外甥,也跟著。不給飯吃,給個驢屎蛋吃。驢屎蛋,包蠍子,蟄得小孩尥蹶子。」二姐教的是「拉大鋸,扯大閂,米面的饃饃大如山。東家倆,西家仨,就是不給老嬤(mā)嬤。老嬤嬤,你別生氣,蒸出下鍋再給你。」三姐教的是「拉大鋸,扯大弦,白妮和男人來拜年。灰色的大馬拉邊套,棗紅的騾子駕著轅。說著說著來到了,紫的褲,綠的衫,穿著花鞋露著尖,一走一溜煙。」她們也都是一邊唱,一邊拉著我的手作一來一回拉鋸狀。每每唱到最後一句,要麽動作極快地來回幾次,要麽伸手撓我的腋下幾下,逗得我咯咯直笑,她們也呵呵地笑個不停……

到了五六歲,家庭的歌謠已經滿足不了我的需要了,玩伴們紛紛把自己學過的歌謠貢獻出來,互教互學。每個孩童的心裏便都有了個繽紛的兒歌世界。

春節的第一縷陽光在東方呈現,我和我的小夥伴,會在村外冒著嚴寒,面對東方,鼓著肚子半喊半唱:「黑牤牛,黃實牛,都上俺家來戴籠頭。又有草,又有料,又有牛棚睡大覺。」立夏剛過,遠方傳來了布谷鳥的叫聲。我們便給布谷鳥對話:「咣咣朵雀,你哪裏?我在山後。你吃什麽?我吃大肉。大肉香嗎?不香不臭。我吃點行嗎?你吃了拉肚。」秋高氣爽,一群或幾群大雁在蔚藍的天上一會寫上個大大的「人」字,一會寫上個大大的「一」字。我們便目追著雁陣一遍又一遍地唱著「秋風起,天氣涼,大雁南飛追太陽……」直到雁陣成了一條線,幾個點,完全消失,我們的心也隨著雁陣飛得很高很遠……

特別是夏秋兩季,每當夕陽西下,落日的余輝把原野、村落、大樹都塗上淺黃色的時候,我們就會自發地聚集到村前的大場上,撒歡似的跑啊,跳啊,追逐啊。跑累了,就該唱童謠了。這個唱「騎白馬,帶小刀。小刀快,切涼菜。涼菜涼,切紅糖。紅糖紅,切紫菱……」那個唱「小柳樹,耷拉枝,上邊坐著個小黑妮。黑妮下來拾棉花,一拾一個大甜瓜。娘說留著吧,爹說吃了吧。爹一口,娘一口,咬了黑妮的手指頭。」……或者由一個兒童領個頭,大家都跟著唱起來:「小白雞,撓粉子,俺家娶了個花嬸子。腳又小,手又巧,兩把剪子一起鉸。這邊鉸了個牡丹花,那邊鉸了個靈芝草。靈芝草上一對鵝,嘔啊嘔啊過大河……」這稚嫩的童聲,在天地間回蕩,給貧瘠的村莊帶來了些許生機和活力。

再後來上學了,童謠也隨之進了學校,記得唱得最響的是【顛倒歌】:跳皮筋,筋皮跳,傻子唱歌唱顛倒。又吹鼓,又打號,太陽西邊出來了。先洗臉,後刷牙,拿起地來掃掃筢。十點鐘,起得早,背起學校上書包……

冬日的早晨,坐在沒有任何取暖裝置、又七漏眼八漏逢的教室裏聽課,腳手都凍得跟貓咬的樣。只要下課的鈴聲一響,大家就一下子沖出教室,到東墻根「擠老油」(一種取暖的遊戲——大家挨墻排成一行,兩邊的都往中間擠,誰被擠出來,誰就到邊上再往中間擠)。一邊擠,還半喊半唱:「擠老油包扁食,不給小孩一點吃——擠老油包扁食,不給小孩一點吃——」盡管都擠得氣喘籲籲,可聲音還是高亢,有力。

那時候學業很輕,下午又不上課,學生有大把的時間玩。而在玩的過程中,童謠常常在其中。

要邀大家都出來玩,不要挨家去喊,而是用遊戲和童謠:先到的幾個單腿跳躍,另一條腿彎曲,腳腕互相勾連,形成一個圓圈。一邊跳躍轉圈,一邊一遍遍地唱「琉琉崩崩搭戲台,誰來給誰玩。一朵花,兩朵花,誰來給誰插。」在家還沒出來的孩子,聽到歌聲,哪個心裏不長草?許多遊戲中間也唱童謠,比如玩「藏槐」,要唱【藏槐歌】:「藏,藏槐來,藏到西南河崖來。」玩「占高山」,要對唱:「誰敢占我的老高山?我敢占你的老高山。你給姑娘什麽穿?我給姑娘皮襖穿。皮襖有虱子,單咬你個金禿子。」女孩子玩「拾子子」,要唱【拾子子歌】:我的一,小燕飛,飛江南,落江西。我的兩,楊二郎,二郎擔山攆太陽。我的三,打貪官,三杯酒,敬老天。我的四,客(方言讀kěi)來至,青馬褂,緊排扣。我的五,五更鼓,騎著騾馬迎媳婦……」

玩著玩著,有矛盾了,一個人被排斥在外了,他失落又無奈,也不忘唱著童謠離開:「不跟俺玩俺不玩,俺到家後蓋屋玩。屋倒了墻倒了,把你們幾個嚇跑了。」玩著玩著,某兩人覺得特別投機,便唱:「咱倆好,咱倆好,咱倆兌錢買手表。你戴戴,我戴戴,賣了買個手串串。」或者有兩人玩臭了,反目了,便又唱道:「你賣盆,我賣缸,咱倆一輩子別搭腔。你賣盆,我賣罐,咱倆一輩子別見面。」天晚了,玩盡興了,要散夥了,女孩子唱的是「家走來,回家來,家裏梳頭戴花來。」男孩子唱的則是「走的走,散的散,後頭落個王八蛋。」

有時候,在家長的督促下,下午也要到田野裏去幹點活,比如拔草、拾豆子、撈地瓜、拾柴火,這更給我們提供了施展童謠的機會。往往勞動過程的一事一物,便會引發我們一陣喊唱:比如,拔草口渴了,到玉米地找棵「甜秫稭」吃,一邊吮吸秫稭的甜水,還一邊唱:「甜秫稭,甜著來,沒有媳婦難著來。砍秫稭,蓋小屋,蓋了小屋娶媳婦。娶的媳婦怪好看,腰裏掖著花蒲扇。走一走,扇一扇,親娘來,好熱天。」再如,在路旁拾柴火,看見一個穿皮鞋的在大路上走,就會唱「大皮鞋,哢哢叫,上火車,不要票。」又看見個騎自由車的,又會唱:「騎洋車子的帶洋火,燒了你的屁股別怨我。」……最難忘的是太陽落下西山,我們或提或背著勞動成果回家,呼著,喊著,叫著,追逐著,半喊半唱著「太陽落,狼下坡,逮著小孩捏窩窩,先捏頭,後捏腚,捏得小孩不能動……」那種高興,恣肆,活躍,張揚,真是很難用語言表達。

……

啊!這用歌謠編織的童年,怎不讓我魂牽夢繞、懷念終生呢?

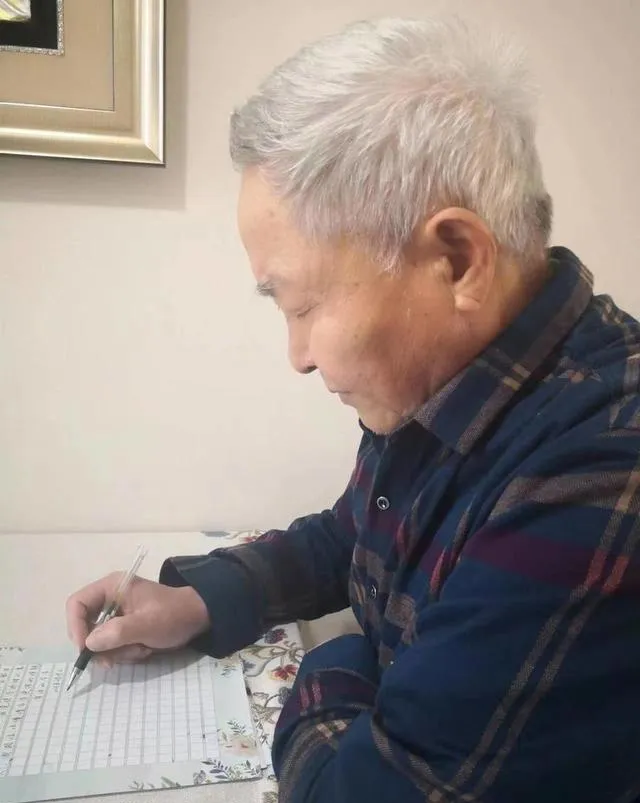

作者:司民,山東滕州人,中學高級教師(已退休),山東省級優秀教師,作家,地方文化學者,山東省作家協會會員,滕州善國文化研究會顧問。散文、小說、隨筆等,散見於【散文】【雨花】【齊魯晚報】【棗莊日報】【滕州日報】。寫作、出版了散文集【在那個年代裏】(山東文藝出版社,2016年8月)、小說散文集【鄉愁】(濟南出版社,2021年3月),前者獲棗莊市第二屆「榴花杯」文學藝術獎。