内容提要:

新近刊布的【前凉咸安五年(375)隗田英随葬衣物疏】是吐鲁番地区出土最早的衣物疏,从中新发现了「大女+夫姓名+妻姓名」的身份描述方式。

「大女」一词沿用了汉晋以来对成年女子的称呼,与唐代的「大女」含义不同。

纸质的【隗田英衣物疏】正处于木牍向纸张过渡的时代,既保留了木牍衣物疏的书式特点,又体现了纸质衣物疏的变化趋势,是中国「简纸过渡」的时代标本。

本文以长时段的视角,考察不同时代、地域及书写载体的衣物疏书式,尝试刻画中国「简纸过渡」时代的一个具体侧面。

2006年吐鲁番阿斯塔那古墓群605号墓出土一件纸质衣物疏,【前凉咸安五年(375)隗田英随葬衣物疏】(编号06TAM605:22,以下简称为【隗田英衣物疏】),是迄今所见吐鲁番地区出土的最早衣物疏。 文书横35.6、纵24厘米,左侧残。 [1] 但简报及其后发表的发掘报告没有公布此件衣物疏的图版和释文,所以这件衣物疏并未在学界引起重视。 [2] 直到2022年,朱雷先生在【吐鲁番出土文书补编】中刊布此件衣物疏的清晰图版,并给出释文,为历史研究提供了宝贵的新资料。 [3]

衣物疏的主要功能是条记随葬品,简牍形制者多称「遣册」或「遣策」,两汉之际,出现题名「衣物疏」或「衣疏」,后世因袭。魏晋以及其后的不短时间里,即本文所欲详论的「简纸过渡」时代,衣物疏的载体由木牍逐渐变为纸张。[4]关于各个时代的衣物疏研究,前人已有丰厚的积累。[5]但寡见所及,学界对于衣物疏所反映的「简纸过渡」时代的书式少有措意。大体而言,衣物疏书式较为固定。[6]本文以长时段的视角,打破不同时代、不同地域、不同书写载体界限,对「简纸过渡」时代的写本做整体性考察。

一 隗田英衣物疏的署名与书式

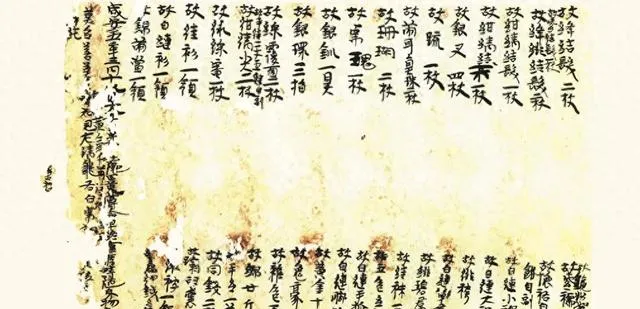

从书式上看,【隗田英衣物疏】分上下两栏条记随葬品,中有小字补写,末尾通栏书写尾题,尾题处破损。

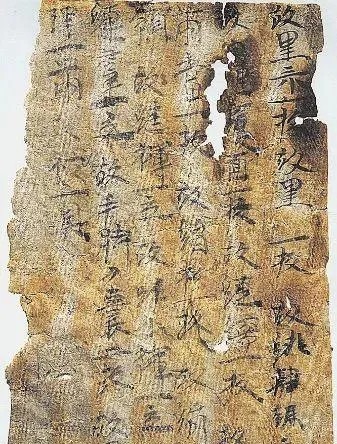

(图1)据图版并参考朱雷先生释文,录文如下。

图1 前凉咸安五年(375)隗田英随葬衣物疏(纸质)

1 故绛结发二枚

2 故紫结发一枚

3 故绛绯结发二枚

4 故绀綪结发一枚

5 故绀綪结[7]一枚

6 故银叉四枚

7 故(梳)一枚

8 故两耳真珠二枚

9 故珊瑚二枚

10 故虎瑰[8](魄)一枚

11 故银钏一具

12 故银环三指

13 故彩覆面二枚

14 故平絓二丈五绵自副

15 故绀綪尖二枚

16 故绿彩审(枕)一枚

17 故絓衫一领

18 故白縺衫一领

19 故锦两当[9]一领

20 故镜粉絮自副

21 故紫襦一领

22 故怀白縺囊二枚

23 饼自副

24 故白縺小裈一立

25 故白縺大裈一立

26 故绯袴一立

27 故白縺单帬(裙)一立

28 故绯碧帬一立

29 故絓袜一具

30 故五色丝

一两

一两

31 故白縺手抓囊一枚

32 故白縺脚抓囊一枚

33 故黄金十斤

34 故兔豪(毫)百束

35 故杂色百匹

36 故绵廿斤

37 故手丝一两

38 故同(铜)钱二枚

39 故蹹臼囊一枚

40 故缎被一领

41 故麤[10]细针丝绵缕自副

42 咸安五年[11]三月十八日大女[12]蓴□士隗田英薄命早终谨条时随身物数,人不得

43 莫(冒)名。若莫名,□□黄金千两涂地(下残)时知见左清龙,右白虎,前□□,后□□[[13]

44 □纯? □□

(后缺)

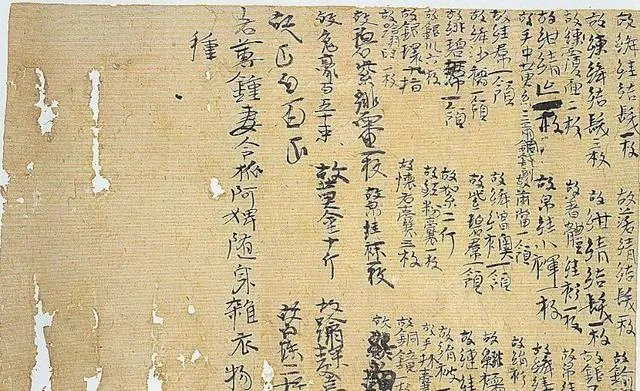

第42行「大女」后,朱雷先生释读出「蓴□士」三字,并注曰: 「此处有残损,更因书写有讹脱倒误之处,似不可解。 今以此与吐鲁番文物局发掘之04TAM408:17【蓴钟妻令狐阿婢随葬衣物疏】等比对,应是‘蓴□士妻大女隗田英’。 」 [14] 【蓴钟妻令狐阿婢随葬衣物疏】2004年出土于阿斯塔那西区408号墓,无纪年,出自前凉高昌郡时期(图2)。 文末记: 「右蓴钟妻令狐阿婢随身杂衣物凡种。 」 [15 ] 2006年发掘了603墓,整理者认为603墓和605墓两墓相距较近,仅有10米左右,可能是属于同一茔区的墓葬,年代均属于前凉统治的高昌郡时期。 605号墓北紧邻408号墓,两者年代应相距不远。 这两座墓葬出土的衣物疏都记录是蓴氏家人墓葬,可能是蓴氏家族的茔地。 [16] 由此,408、603、605号墓被联系起来,都被认为是蓴氏家族墓葬,所以隗田英被认为是「蓴某士」之妻。 详查【吐鲁番出土文书补编】所附衣物疏图版,此处破损,「大女」二字可识,「蓴」字残,无「妻」字,或是漏写。

图2 蓴钟妻令狐阿婢随葬衣物疏(纸质)[17]

「隗」和「蓴」都是当时吐鲁番地区的大姓,吐鲁番出土文书保留了很多这两个家族成员的活动痕迹,其中最为著名的是隗仁,其早年追随沮渠氏,并被沮渠蒙逊任命为高昌太守。[18]隗田英的生活年代大约与隗仁有交叉。从衣物疏记录的随葬品及其墓室壁画中可以看出,隗田英生活在一个富庶之家。[19]

从衣物疏的署名习惯和传统看,【隗田英衣物疏】的署名方式较为特殊。据简报记录出土【隗田英衣物疏】的605号墓室有一位男性、一位女性。[20]女性当是隗田英,而男性应是她的丈夫,所以隗田英是嫁入蓴姓的已婚女性,又被称作「大女」。同时代衣物疏中描述已婚女性有几种方式,冠以夫名但无妻名者,如吐鲁番出土西凉建初十四年(418)衣物疏63TAM1:11,记为「韩渠妻」。[21]或夫姓名+妻姓,如75TKM96:15「宋泮故妻翟氏」。[22]或夫姓名+妻姓名,如美国伊利诺伊州麦克林氏收藏的前凉和平二年(355)木牍衣物疏,末题「姑臧阴汉妻郭富贵」。[23]还有甘肃玉门毕家滩出土西凉庚子四年(403)木牍衣物疏,尾题「田氏家妇吕皇女」。[24]【隗田英衣物疏】亦完整地记录了女主人的名字,类似的情况又见于另一位吐鲁番隗姓女子,75TKM96:17北凉真兴七年(425)衣物疏的署名是「宋泮故妻隗仪容」,[25]但没有称「大女」。吐鲁番出土的两件隗氏妇女的衣物疏记录完整姓名,或许是隗姓家族在高昌地位较高的体现。

已婚的隗田英还被称为「大女」,反映出汉唐间「大女」概念的变化。在吐鲁番出土的唐代户口赋役资料中,「大女」是一种并不少见的称呼,「大女当户」更是作为唐代户口管理的特色为学界熟知。邓小南先生曾专论「大女」的概念,认为唐代吐鲁番经济文书中的「大女」通常是指作为户主的寡妇或单身女性,也有一些可能是替代外出服役的丈夫或儿子而临时作为户主的。手实、户籍中的「大女」是成年(年入「中女」以上)女性。[26]简言之,唐代的「大女」主要指成年单身女性。从605号墓出土遗物及衣物疏的记载情况看,隗田英显然不是唐代的「大女」。

汉代人口登记中的「大女」一般是指十五岁以上的女性,常见的是「妻大女」「母大女」。[27]汉代的「大女」是年龄概念,与是否婚嫁没有直接关系,这一概念后世依旧沿用。【晋书】载:「魏文帝受禅,又议肉刑。详议未定,会有军事,复寝。时有大女刘朱,挝子妇酷暴,前后三妇自杀,论朱减死输作尚方,因是下怨毒杀人减死之令。」[28]刘朱显然是已婚女子,至少有三任儿媳,也被称为「大女」。【隗田英衣物疏】用的「大女」一词显然是承袭了汉代以来的传统。

具体到西北地区与之时代相近的衣物疏,「大女」一词的使用并不少见,实例如下。【晋建兴五年(317)夏侯妙妙衣物疏】,出土于甘肃张掖高台县骆驼城周边古墓,木牍,属于前凉张寔时期,背面题写衣物疏主人为「大女夏侯妙妙」。[29]甘肃玉门金鸡梁十六国墓葬出土木牍衣物疏(M5:17),年代为前凉升平六年(362),背面题写衣物疏主人为「大女赵年」,同墓出土的棺挡板上还有「升平六年九月五日大男赵□」字样。[30]甘肃玉门毕家滩十六国时期墓葬M37出土了【前凉升平廿二年(378)赵宜衣物疏】,木牍,背面题写「大女赵宜」。[31]橘瑞超1912年于吐鲁番挖获【前秦建元二十二年(386)刘弘妃随葬衣物疏】,纸质,末尾题写「大女刘弘妃」。[32]如上所见,时代相近的衣物疏如果用「大女」一词,则是大女+女性姓名的署名方式。[33]但并未见「大女」与丈夫姓名同时出现的情况,这也体现了【隗田英衣物疏】署名的特殊性。

综上,【隗田英衣物疏】中,大女+夫姓名+妻姓名的记录为中国古代衣物疏署名方式提供了新样例。前凉承袭汉晋传统,称成年女性为「大女」,与婚姻状况没有直接关联,这与唐代有所不同。

二 简牍衣物疏书式

【隗田英衣物疏】是中国「简纸过渡」时代的鲜活标本。关于衣物疏的形制和书式,学界虽有关注,但总体而言,尚未将其纳入「简纸过渡」的研究视角。[34]本文要讨论的,不是衣物疏的文字内容,而是书写载体的变化对书式的影响,以及不同载体下文本是如何转移的。

汉代以前的随葬品记录主要是遣册,书写于简或牍,简多编联。主要有曾侯乙墓战国丧葬简、仰天湖战国楚墓遣册、天星观战国楚墓遣册、严仓战国楚墓遣册、马王堆汉墓遣册、张家山二四七号汉墓遣册、凤凰山汉墓遣册。分栏是简的书写方式之一,但多数遣册简是一简记一项内容,竖书过程中,文字之间没有明显的分隔痕迹。然而也有少数例外的情况,如严仓1号楚墓遣册,据整理者介绍,遣册共364枚有字简,契口处没有文字,契口上下文字间距较大的现象较多,有时靠近契口的地方还有字距较密的现象,应为避让编绳所致。[35]还有张家山二四七号汉墓出土遣册竹简41枚,可识别文字者,多分为两栏或三栏书写。[36]值得注意的是遣册中的小结牍。将随葬品的种类和数量写于木牍,是对记录单项随葬品的简的总结和统计,多数小结简或小结牍会在顶端画一横道,以作标识。例如,长沙马王堆3号墓中的21号遣册就是小结牍,分三栏书写,内容是:「右方男子明童,凡六百七十人。其十五人吏,九人宦者,二人偶人,四人击鼓、铙、铎,百九十六人从,三百人卒,百五十人奴。」[37]相似书式的小结牍又见于39号(分二栏)、53号(分三栏)、87号(分二栏)等。[38]牍较简更宽,书写面积扩大,书写时就可以分栏,每栏数行。遣册中小结牍的书式对后世木牍衣物疏具有直接影响。

木牍成为衣物疏主要书写载体之后,其重要特色是分栏。每件木牍虽然尺寸有别,但纵向长度多与简的长度相近。木牍纵向长,横向短,所以分栏对于条记随葬品尤为重要,常见3至5个分栏。一面书写不下时会在背面继续分栏书写。栏数多寡取决于随葬品数目和木牍横向的宽度。

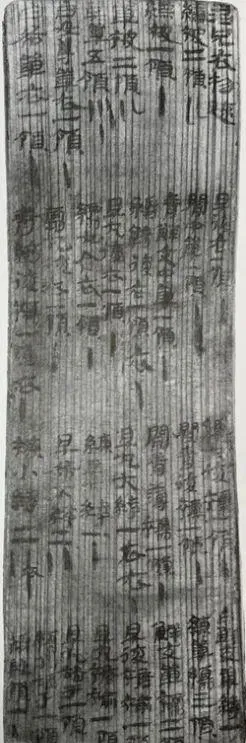

关于木牍衣物疏的分栏情况,兹举以下实例。江陵高台M18出土的西汉前期木牍遣册,分2栏。[39]湖北云梦大坟头M1出土西汉遣册,正面4栏,背面3栏,且每栏间隔较大。[40]更多的分栏则见于西汉【西郭宝衣物疏】,正面5栏,背面3栏,每栏间隔明显,排列整齐。[41]江苏连云港海州西汉墓出土的【凌惠平衣物疏】正面4栏,背面1栏,每栏间隔较大。(图3)[42]武威新华乡出土青龙四年(236)【左长衣物疏】,正面4栏,每栏之间间隔明显。[43]南昌出土的东晋【吴应衣物疏】,分3栏,每栏间隔较大。[44]木牍衣物疏的分栏不仅为了书写清晰、美观,还是为了清点方便,所以每栏下方预留空白间隔,用以勾画。勾画痕迹十分明显的是西汉中晚期侍其墓出土遣册,正面3栏,背面模糊不识,每栏间隔较大,每条随葬品下有粗笔勾画。[45]尹湾六号墓出土的西汉晚期木牍,首题「君兄衣物疏」,双面墨书,正面4栏,背面3栏,每栏间隔较大,有粗笔勾画痕迹。[46](图4)衣物疏分栏书写是常态,但也有例外的情况,江苏仪征胥浦101号西汉墓出土的木牍衣物疏,单面通栏书写。[47]这或许是因为木牍过窄,只有3厘米。

图3(左) 凌惠平衣物疏(木牍正面)

[48]

图3(左) 凌惠平衣物疏(木牍正面)

[48]

图4(右) 君兄衣物疏(木牍正面)[49]

十六国时期的河西木牍衣物疏大体还保留了分栏书写的传统,尤以甘肃玉门毕家滩出土的几件较为典型。与【隗田英衣物疏】同年的【前凉咸安五年(375)缺名衣物疏】,正面4栏,背面3栏。【前凉升平廿二年(378)赵宜衣物疏】,正面4栏,背面续写随葬品3栏。【前秦建元十六年(380)朱少仲衣物疏】,正面3栏,背面通栏书写尾题。【后凉麟嘉七年(395)缺名衣物疏】,正面4栏,背面通栏书写尾题。【西凉庚子四年(403)吕皇女衣物疏】,正面5栏,背面续写4栏,左侧通栏书尾题。[50]通栏书写尾题的书式是此时木牍衣物疏的新特点,这一书式亦保留到了纸质衣物疏时代。

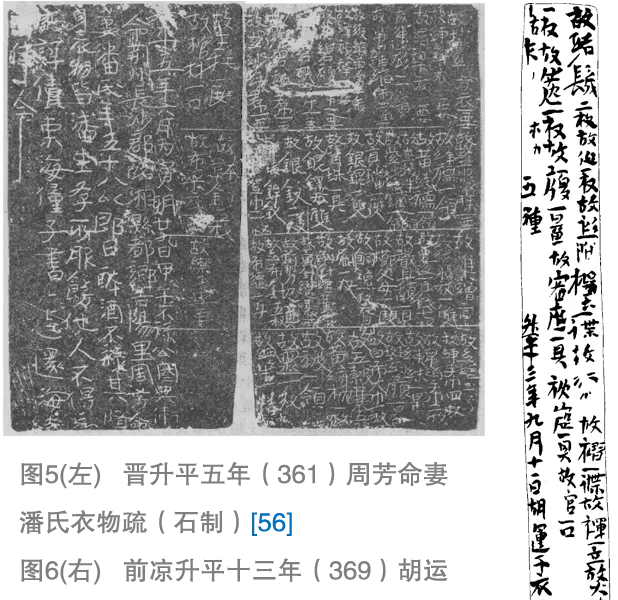

进入简纸交替使用的时代,木牍衣物疏仍分栏书写,但每栏之间的间隔缩小,或分栏不明显。早在东汉早期,就有这样的实例。新近刊布的【杜南子衣物疏】出土于甘肃临泽化音汉墓,分栏就不明显。[51]张掖高台骆驼城前凉墓葬出土的木牍【都中赵双衣物疏】,以及同墓所出前凉建兴五年(317)【赵阿兹衣物疏】,每栏间隔均较小。[52]长沙北门桂花园出土的【晋升平五年(361)周芳命妻潘氏衣物疏】,刻于青白色石板,与木牍衣物疏大小相类,每栏之间有间隔作用的栏线,但几乎没有空隙。[53](图5)高台骆驼城M5出土的前凉升平十三年(369)【胡运于衣物疏】则不分栏。[54](图6)难得的是,山东临朐出土的【北齐武平四年(573)高侨妻王江妃衣物疏】,提供了不同地域的衣物疏样态,同样每栏间隔较小。[55]综上,在「简纸过渡」时代,受到纸张书写的影响,木牍衣物疏的书式也发生了改变,分栏较小或不分栏。

三 纸质衣物疏书式

与木牍衣物疏不同,纸质衣物疏往往横向长、纵向短(也有少数横向短、纵向长的情况),且纸张使书写面积扩大,竖书条列物品比较清晰,所以在书写和清点时,分栏显得不再重要。转行书写是纸质衣物疏的新特征,由于没有严格的分栏限制,即使书写一件随葬品名称也可能会转行。而木牍衣物疏栏内每条随葬品自成一条,即使字数较多也不转行,以此保证每栏相对独立。这些由物质形 态变化而带来的书式差异,使中国「简纸过渡」过程变得可视化和具象化。

河西在各个方面都给吐鲁番打上了深刻烙印,衣物疏也不例外。在「简纸过渡」时期,纸质与木牍衣物疏都在使用,早期纸质衣物疏势必会参照木牍衣物疏的书式。【隗田英衣物疏】保留了木牍的分栏传统,但只有2栏。前揭【前秦建元二十二年(386)刘弘妃随葬衣物疏】为纸质衣物疏,也分为2栏。普林斯顿大学葛斯德图书馆收藏一件高昌郡时期纸质衣物疏,编号为Peald 1b(G.065),研究者认为其年代在418~437年间,也是分2栏书写。[58]高昌郡时期的【蓴钟妻令狐阿婢随葬衣物疏】分为3栏。[59]前文已论,木牍衣物疏一般分栏较多,但纸张一般横向长、纵向短,故分栏数明显减少,可见书写载体的横纵比例对书式的影响。此外,包括【隗田英衣物疏】在内的多数纸质衣物疏尾题写在纸张的左侧末尾,通栏书写,这也是来自木牍衣物疏的书式。

逐渐地,纸质衣物疏不再拘泥于木牍的书式,分栏间隔较小或分栏不明显,甚至不分栏,随葬品名称转行连书,这些是新特点。年代较早的实例是,吐鲁番阿斯塔那305号墓出土的两件前秦建元二十年(384)纸质衣物疏,主人不详,条记随葬品不分栏。[60]公元5世纪的纸质衣物疏几乎不分栏,条记随葬品时常常转行连书。代表性的有阿斯塔那1号墓【西凉建初十四年(418)韩渠妻随葬衣物疏】、斯坦因于吐鲁番所获【北凉玄始九年(420)衣物疏】、吐鲁番洋海一号台地4号墓【北凉赵货随葬衣物疏】(约433年)。[61](图7)此时是衣物疏书式变化的重要时段,此后大量的纸质衣物疏与此相类,而少有木牍衣物疏的痕迹。[62]

图7 北凉赵货随葬衣物疏(纸质)[63]

此外,吐鲁番还出土过绢质衣物疏。【北凉承平十六年(458)沮渠蒙逊夫人彭氏随葬衣物疏】出土于吐鲁番阿斯塔那古墓群,卷轴装,绢质。柳洪亮先生介绍说:「出土时以小木棍为轴卷成小卷,木棍长13、直径0.5厘米,外裹一层蓝色绢,绢已朽。展开后,前部略有残缺,残长58、高11.4~12厘米,用两块素绢黏连而成。」[64]绢质衣物疏彰显了墓主人的身份,但与当时常见的纸质衣物疏并无太大差异,条记随葬品时不分栏,通栏书写尾题,显然已经接受了纸质衣物疏的书式习惯。两块素绢黏连后以木棍为轴,成卷轴状,外有包裹,酷似佛经写卷的装帧形式。这样一件绢质衣物疏出自沮渠氏,并不奇怪。位于佛教传播中枢的高昌,卷轴装的纸质写本并不罕见,早在西晋元康六年(296),就有明确纪年的【诸佛要集经】写本。[65]沮渠家族是虔诚的佛教徒,西迁高昌之后继续着他们的佛教事业。日本书道博物馆藏有多件沮渠安周供养写经,其中有纪年的是「己丑年(449)」和「承平十五年(457)」,与【彭氏衣物疏】的年代很近。[66]彭氏及其家人必然是熟悉佛经写卷样式的,所以她的衣物疏呈现这种样态也就不足为奇了。彭氏曾与沮渠蒙逊生活在凉州,但她的衣物疏并没有多少河西木牍衣物疏的特色,反而深受纸质书写的影响,这也是中国「简纸过渡」时代的一个缩影。

经过漫长的「简纸过渡」时代,纸张最终取代了简牍,成为主要的书写载体。公元6世纪,衣物疏基本由纸张书写,所遵循是纸质衣物疏的书式,关于木牍衣物疏的记忆已然消散。吐鲁番阿斯塔那524号墓【高昌章和五年(535)令狐孝忠妻随葬衣物疏】写在牛羊帐的纸背,字迹潦草,不分栏。除了虚拟的「黄金千斤」等夸张文字,几乎没有随葬品,可见他们的生活应不富裕。[67]同墓【高昌建昌三年(557)令狐孝忠随葬衣物疏】亦不分栏,残损较多,纸张左侧有大面积空白。[68]此人曾任「主簿」,但随葬品也不是很多。令狐孝忠夫妻的衣物疏虽显贫苦,但却保留了重要的历史信息:他们来自敦煌。【令狐孝忠妻衣物疏】第一行与第二行之间有补写:「章和五年乙卯岁正一日,令狐孝忠妻元出敦煌,今来高昌,民。」说明此件衣物疏按照一般书式写完之后,还被要求加上「来自敦煌」。【令狐孝忠衣物疏】也是如此,第二行有「原出」二字,其下残缺,可补「敦煌」二字。这样的记录,或许因为令狐孝忠夫妻有很强的故土情结,希望身葬他乡后魂归故里。既然令狐孝忠夫妻来自敦煌,他们应该知悉敦煌衣物疏的写法,但他们的衣物疏并没有河西地区木牍衣物疏的影子,而是与吐鲁番大多数的纸质衣物疏一样。由此推测,当时河西地区与高昌一样使用纸质衣物疏,且书式差别不大。有幸的是,1989年莫高窟北区B228窟出土了【大凉安乐三年(619)郭方随葬衣物疏】(「安乐」是李轨政权年号),是首件敦煌衣物疏,也是目前所见河西地区出土的唯一一件纸质衣物疏。[69]此件衣物疏不分栏,书式、内容均与同时代吐鲁番所出衣物疏相似,已然没有此前河西地区木牍衣物疏的痕迹。由此推测,从简牍到纸张的转变中,河西乃至其他地区的衣物疏都经历了相似的变化趋势。孟宪实和荣新江先生曾论:「吐鲁番提供的历史文献价值,超越了吐鲁番地方本身,所以吐鲁番学的性质也不再仅仅属于吐鲁番。」[70]吐鲁番所出的纸质衣物疏不应只被当作个案,而应被视作通例,它们可以代表「简纸过渡」尾声时代衣物疏的普遍形态。

四 结语

中国的「简纸过渡」时代是一段漫长的历史时期,新刊布的咸安五年【隗田英衣物疏】正处于此时,呈现了许多新的历史信息。其中「大女+夫姓名+妻姓名」,是新见的衣物疏署名方式,为理解「大女」称谓提供了新史料。作为纪年最早的纸质衣物疏,【隗田英衣物疏】既保存了木牍书式的旧传统,又展现了纸质衣物疏的新特征,是考察「简纸过渡」时代难得的样本。

以往学界对衣物疏的研究多集中于文本层面,而忽略了物质性与文本性的交互关系。衣物疏有简、牍、石、绢、纸等多种物质形态,其中以木牍和纸张最为常见。木牍衣物疏纵向长,横向短,书写空间有限,为了清晰美观和清点方便,一般有多个有间隔的分栏。而纸质衣物疏往往横向长,纵向短,书写面积扩大,所以不分栏,多转行连书。可见,文字和书式从来都受限于书写载体的物质形态。侯灿先生曾将吐鲁番出土衣物疏分为三个发展阶段,[71]可以推测,其他地域的纸质衣物疏也有相似的变化过程。从木牍到纸质衣物疏,衣物疏所载内容在逐渐增加,尤其是人们在其中添加了字数不少的宗教信仰内容。这固然反映了一般民众的信仰与观念。但从衣物疏的物质性角度来看,木牍与纸张的书写面积是截然不同的,能够加入字数繁多的宗教信仰信息,有赖于纸张所带来的更大更多的书写空间。

衣物疏大量出现于「简纸过渡」时代,不可避免地被打上了时代的烙印,鲜活再现了物质载体的变化如何影响书式的变迁,亦不失为中国书籍史研究的一类重要文献。

注释

[1]新疆维吾尔自治区博物馆考古部,吐鲁番地区文物局阿斯塔那文物管理所:【2006年吐鲁番阿斯塔那古墓群西区发掘简报】,【吐鲁番学研究】2007年第1期,第7~27页。

[2]新疆维吾尔自治区博物馆考古部,吐鲁番地区文物局阿斯塔那文物管理所:【新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群西区考古发掘报告】,【考古与文物】2016年第5期,第31~50页。王素先生曾提及此件衣物疏,仅据简报,未曾详论。王素:【吐鲁番新获高昌郡文书的断代与研究——以〈新获吐鲁番出土文献〉为中心】,【故宫学刊】2009年第1期,第700~711页。

[3]朱雷著;新疆维吾尔自治区博物馆编:【吐鲁番出土文书补编】,巴蜀书社,2022年,第1~2页。本文图版、释文参考此书,以下不再赘注。

[4] 「简纸过渡」,亦被称为「纸简替代」或「简纸更替」,学界在不同方面对此话题有所讨论。如查屏球:【纸简替代与汉魏晋初文学新变】,【中国社会科学】2005年第5期,第153~163页;张荣强:【简纸更替与中国古代基层统治重心的上移】,【中国社会科学】2019年第9期,第180~203页。

[5]关于遣册的重要研究如下。彭浩:【战国时期的遣策】,【简帛研究】第2辑,1996年;洪石:【东周至晋代墓所出物疏简牍及其相关问题研究】,【考古】2001年第9期,第59~69页;刘国胜:【楚丧葬简牍集释】,科学出版社,2011年;萧圣中:【曾侯乙墓竹简释文补正暨车马制度研究】,科学出版社,2011年;吴浩军:【河西衣物疏丛考】,收入张德芳主编:【甘肃省第二届简牍学国际学术研讨会论文集】,上海古籍出版社,2012年,第301~330页;罗小华:【战国简册中的车马器物及制度研究】,武汉大学出版社,2017年;田天:【马王堆汉墓的遣策与丧葬礼】,【文史】2020年第1期,第33~68页。关于纸质衣物疏的综合性研究如下。〔日〕小田義久:【吐魯番出土葬送用文書の一考察——特に〈五道大神〉について】,【竜谷史壇】47,1961年 ,第39~58页;〔日〕白須浄真:【随葬衣物疏付加文言(死人移書)の書式とその源流——吐魯番盆地古墳群出土の随葬衣物疏の研究】,【佛教史學研究】25(2),1983年,第72~99页;郑学檬:【吐鲁番出土文书「随葬衣物疏」初探】,收入韩国磐主编:【敦煌吐鲁番出土经济文书研究】,厦门大学出版社,1986年,第414~444页;〔日〕小田義久:【吐魯番出土葬送儀礼関係文書の一考察:隨葬衣物疏から功徳疏へ】,【東洋史苑】30,1988年,第41~82页;侯灿:【吐鲁番晋—唐古墓出土随葬衣物疏综考】,原载【新疆文物】1988年第4期,收入侯灿:【西域历史与考古研究】,中西书局,2019年,第278~287页;孟宪实:【吐鲁番出土随葬衣物疏的性质及相关问题】,收入敦煌吐鲁番学新疆研究中心编:【吐鲁番学研究专辑】,敦煌吐鲁番学新疆研究资料中心出版,1990年,第192~208页;〔日〕小田義久:【麹氏高昌国時代の隨葬衣物疏】,收入小田義久:【大谷文書の研究】,法藏馆,1996年,第138~173页;〔日〕小田義久:【吐魯番出土随葬衣物疏の一考察】,【竜谷史壇】108,1997年,第1~22页;〔日〕小田義久:【新出の随葬衣物疏に関する一考察】,【竜谷史壇】113,1999年,第1~18页。

[6]随着时代变迁,衣物疏形制和内容都有一定程度的变化,如衣物疏中逐渐增加的死者姓名、纪年、压镇文字以及佛道宗教信仰等信息,但其记录随葬品的核心内容与性质没有改变。

[7] 「结」字下原书「枚」字,误写之后涂抹,朱雷先生录作「末」,「结」字右下墨迹,朱雷先生认为是倒乙符号。

[8] 「瑰」字右半边「鬼」字头不书一撇,吐鲁番地区出土的同时代文书中「鬼」字亦常见此种写法。参见赵红:【吐鲁番俗字典】,上海古籍出版社,2019年,第179~180页。

[9] 「当」,即「裆」,类似背心的服装。

[10] 「麤」原写作上下结构,上部为「三」,下部为「鹿」,是「麤」的俗写。敦煌文书中常见此种写法,参见黄征:【敦煌俗字典】,上海教育出版社,2019年,第123页。

[11]咸安为东晋简文帝年号,咸安元年为公元371年,五年为公元375年,但【吐鲁番出土文书补编】标题作「公元三七七年」。

[12] 「女」字虽残,但据【吐鲁番出土文书补编】所附高清图版可以识别。

[13]这一句与吐鲁番出土文书63TAM1:11【西凉建初十四年(418)韩渠妻随葬衣物疏】文末表述方式相似:「建初十四年八月廿九日,高昌郡高县都乡孝敬里民韩渠妻□(薄)命早终,谨条随身衣裳杂物如右。时见:左清(青)龙,右白虎。书物数。前朱雀,后玄武。」据此可以补全「谨条」二字,亦可知缺字的大概内容。唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,文物出版社,1992年,第5页。

[14]朱雷著;新疆维吾尔自治区博物馆编:【吐鲁番出土文书补编】,注四,第2页。

[15] 「种」上应写数字,原未书。吐鲁番地区文物局:【新疆吐鲁番地区阿斯塔那古墓群西区408、409号墓】,【考古】2006年第12期,第9页。图版及释文见荣新江,李肖,孟宪实编:【新获吐鲁番出土文献】,第20~21页。

[16]参见新疆维吾尔自治区博物馆考古部,吐鲁番地区文物局阿斯塔那文物管理所:【2006年吐鲁番阿斯塔那古墓群西区发掘简报】,【吐鲁番学研究】2007年第1期,第26~27页。

[17]图版来源:荣新江,李肖,孟宪实编:【新获吐鲁番出土文献】,中华书局,2008年,第20页。

[18]唐长孺先生曾论【晋书】中记载的「曹佐高昌隗瑾」(事在建兴四年〔316〕,见【晋书】卷八六【张轨附张寔传】,中华书局,1974年,第2227页)。「曹佐」代表官职,「高昌」不仅指籍贯,而是带有门阀郡姓的特征,所以隗瑾是高昌大姓。参唐长孺:【魏晋南北朝有关高昌的一些资料】,【山居存稿】,中华书局,2011年,第353页。并参李方,王素:【吐鲁番出土文书人名地名索引】,文物出版社,1996年,「隗姓」,第374~375页,「蓴姓」,第260~261页。此外还有Ot.4878记蓴姓,【周天授二年(691)佐蓴文义牒】。〔日〕小田義久:【大谷文书集成】(叁),法藏馆,2003年,第53页。隗仁之事见【晋书】卷一二九【沮渠蒙逊载记】,第3197页。

[19] 605号墓室后壁绘有「庄园生活图」壁画,横2.16米,纵0.7米,仿照布质画卷,壁画四角绘有象征画布挂索的黑色四角形,画面从左至右内容为庄园日常生活、墓主家族、田地。参见新疆维吾尔自治区博物馆考古部,吐鲁番地区文物局阿斯塔那文物管理所:【2006年吐鲁番阿斯塔那古墓群西区发掘简报】,【吐鲁番学研究】2007年第1期,第22页。

[20]参见新疆维吾尔自治区博物馆考古部,吐鲁番地区文物局阿斯塔那文物管理所:【2006年吐鲁番阿斯塔那古墓群西区发掘简报】,【吐鲁番学研究】2007年第1期,第22页。

[21]【西凉建初十四年(418)韩渠妻随葬衣物疏】,唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,第5页。

[22]【龙兴某年宋泮妻翟氏随葬衣物疏】(「兴」或作「升」),唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,第29页;侯灿先生推测此年号的时代在公元461~465年(侯灿:【晋至北朝前期高昌奉行年号证补】,【南都学坛】1988年第4期,第43~54页,收入侯灿:【高昌楼兰研究论集】,新疆人民出版社,1990年,第126~144页)。

[23]张立东:【美国麦克林氏藏前凉郭富贵衣物疏】,【西域研究】2017年第2期,第85~97页。

[24]张俊民:【甘肃玉门毕家滩出土的衣物疏初探】,【湖南省博物馆馆刊】,2010年,第404页。

[25]【北凉真兴七年(425)宋泮妻隗仪容随葬衣物疏】,唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,第28页。

[26]邓小南:【六至八世纪的吐鲁番妇女———特别是她们在家庭以外的活动】,【敦煌吐鲁番研究】第4卷,1999年,第215~237页。有学者对唐代「大女」的概念有不同判断,如刘戈,赵莎:【也谈「大女」】,【敦煌学辑刊】2012年第3期,第21~41页。

[27]凤凰山10号墓出土西汉景帝初年简牍中,D类竹简66号写有「大女杨人」,67号有「大女杨凡」。裘锡圭先生指出,汉代凡是年十五以上就称为大男大女。裘锡圭:【湖北江陵凤凰山十号汉墓出土简牍考释】,【文物】1974年第7期,第53页;湖北省文物考古研究所:【江陵凤凰山西汉简牍】,中华书局,2012年,第121~122页;〔日〕池田温著;龚泽铣译:【中国古代籍帐研究】,中华书局,2007年,第67~71页。走马楼吴简中有「平母大女妾年七十」,具体研究参王彦辉:【秦汉户籍管理与赋役制度研究】,中华书局,2016年,第79页。

[28]【晋书】卷三〇【刑法志】,第922页。

[29]〔日〕白須浄真撰;裴成国译:【晋建兴五年(317)夏侯妙妙衣物疏初探——古陶文明博物馆所藏新资料介绍】,【西域文史】第8辑,2013年,第98~102页。

[30]甘肃省文物考古研究所:【甘肃玉门金鸡梁十六国墓葬发掘简报】,【文物】2011年第2期,第30、37页。

[31]张俊民:【甘肃玉门毕家滩出土的衣物疏初探】,【湖南省博物馆馆刊】,2010年,第403~404页。

[32]文书图版附在【敦煌吐鲁番社会经济资料】下册所载小笠原宣秀【吐鲁番出土的宗教生活文书】一文之后,被当作供养文。西域文化研究会编:【敦煌吐鲁番社会经济资料】,法藏馆,1960年,图版三十一下,第271页。

[33]或许是因为她们虽已成年却均未出嫁,所以不冠以夫名。

[34]有关遣册与衣物疏书式的重要研究略述如下。风仪诚先生以丧葬物疏为中心讨论由简到牍的变化过程。(〔法〕风仪诚:【古代简牍形式的演变】,【简帛】第4辑,上海古籍出版社,2009年,第357~365页。)侯旭东先生指出,从西汉到唐代,很多衣物疏仿自簿籍的书写格式。(侯旭东:【西北所出汉代簿籍册书简的排列与复原——从东汉永元兵物簿说起】,【史学集刊】2014年第1期,第58~73页。)田河先生认为遣册是墓葬中记录随葬物品的列表,汉晋及吐鲁番高昌至唐西州时期衣物疏是遣册的简化形式。(田河:【出土遣策与古代名物研究】,【社会科学战线】2018年第10期,第130~142页。)田天先生则聚焦于西汉中晚期遣册形制变化的时间节点,提出西汉中后期开始,随葬的遣册退出了葬礼仪式,与死者本人关系至为紧密,直接决定了三国两晋直至唐代的衣物疏的形态。(田天:【西汉中晚期遣策的变迁及其意义】,王煜主编:【文物、文献与文化———历史考古青年论集】第1辑,上海古籍出版社,2017年,第21~27页。)刘安志先生研究吐鲁番出土衣物疏的源流,提出吐鲁番后期衣物疏明显受到了佛教的影响,并使用了当时同级官府部门之间公文来往的「移文」格式。(刘安志:【中古衣物疏的源流演变】,收入刘安志:【新资料与中古文史论稿(修订本)】,上海古籍出版社,2020年,第36~64页。)金弘翔先生则从内容上考察河西及高昌地区衣物疏与南方的联系与区别。(金弘翔:【魏晋南北朝时期衣物疏地域传统的形成与交流——兼谈高昌衣物疏的渊源】,【西域研究】2020第1期,第31~41页。)新近还有程鹏万先生的论著【简牍帛书格式研究】,上海古籍出版社,2017年。但目前学界尚未关注衣物疏由简牍向纸张过渡的过程。

[35]湖北省文物考古研究所,武汉大学简帛研究中心:【湖北荆门严仓1号楚墓出土竹简】,【文物】2020年第3期,第59~60页。

[36]张家山二四七号汉墓竹简整理小组:【张家山汉墓竹简·二四七号墓】,文物出版社,2001年,图版参见第121~124页,释文参见第303~305页。

[37]裘锡圭主编:【长沙马王堆汉墓简帛集成】,中华书局,2014年,图版见第2册第259页,释读见第6册第230页。

[38]裘锡圭主编:【长沙马王堆汉墓简帛集成】,39号图版见第2册第261页,释读见第6册第233页;53号图版见第2册第262页,释读见第6册第235页;87号图版见第2册第265页,释读见第6册第237页。

[39]湖北省荆州地区博物馆:【江陵高台18号墓发掘简报】,【文物】1993年第8期,第17页。

[40]湖北省博物馆,孝感地区文教局,云梦县文化馆汉墓发掘组:【湖北云梦西汉墓发掘简报】,【文物】1973年第9期,第24页,图版四四、四五。

[41]连云港市博物馆:【连云港市陶湾黄石崖西汉西郭宝墓】,【东南文化】1986年第2期,第20、237页。

[42]连云港市博物馆:【江苏连云港海州西汉墓发掘简报】,【文物】2012年第3期,第9、15页。

[43]田河:【武威汉简集释】,甘肃文化出版社,2020年,第214页。

[44]江西省博物馆:【江西南昌晋墓】,【考古】1974年第6期,第375页,并参见图版八。

[45]南波:【江苏连云港市海州西汉侍其墓】,【考古】1975年第3期,第175页。

[46]连云港市博物馆:【江苏东海县尹湾汉墓群发掘简报】,【文物】1996年第8期,第21、23页;连云港市博物馆等编:【江苏连云港·扬州新出土简牍选】,第116页。

[47]扬州博物馆:【江苏仪征胥浦101号西汉墓】,【文物】1987年第1期,第9、13页。图版见【江苏连云港·扬州新出土简牍选】,第176页。

[48]图版来源:连云港市博物馆:【江苏连云港海州西汉墓发掘简报】,【文物】2012年第3期,第15页。

[49]图版来源:连云港市博物馆等编:【江苏连云港·扬州新出土简牍选】,每日新闻社,2000年,第116页。

[50]张俊民:【甘肃玉门毕家滩出土的衣物疏初探】,【湖南省博物馆馆刊】,2010年,第400~407页。

[51]张掖市文物保护研究所,临泽县博物馆:【甘肃临泽化音汉墓发掘简报】,【中国国家博物馆馆刊】2023年第2期,第12~13页。

[52]寇克红:【高台骆驼城前凉墓葬出土衣物疏考释】,【考古与文物】2011年第2期,第88~94页。

[53]史树青:【晋周芳命妻潘氏衣物券考释】,【考古通讯】1956年第2期,第95~99页。关于衣物疏的栏线,可以参考南昌出土的东晋永和八年(352)雷陔命妇衣物疏,木牍。据发掘简报介绍,书写随葬品一面有三组弦纹,每组由三道弦纹组成,将木衣物疏隔为4栏。参江西省文物考古研究所,南昌市博物馆:【南昌火车站东晋墓葬群发掘简报】,【文物】2001年第2期,第24~25页。

[54]甘肃省文物考古研究所,高台县博物馆:【甘肃高台县骆驼城墓葬的发掘】,【考古】2003年第6期,第51页。考释参见田河,秦凤鹤:【甘肃高台骆驼城前凉胡运于墓随葬衣物疏考释】,【丝绸之路】2012年第4期,第30~32页。

[55]史树青主编:【中国历史博物馆藏法书大观】第12卷【战国秦汉唐宋元墨迹】,上海教育出版社,2001年,图三〇背,第67页。

[56]图版来源:史树青:【晋周芳命妻潘氏衣物券考释】,【考古通讯】1956年第2期,第96页。

[57]图版来源:甘肃省文物考古研究所,高台县博物馆:【甘肃高台县骆驼城墓葬的发掘】,【考古】2003年第6期,第51页。

[58]王璞:【普林斯顿大学葛斯德图书馆藏高昌郡时代缺名衣物疏考】,【吐鲁番学研究】2009年第2期,第63~70页;Chen Huaiyu,「Chinese-Language Manuscripts from Dunhuang and Turfan in the Princeton University East Asian Library」,East Asian Library Journal,Vol.14,no.2,2010,pp.106-107;荣新江,史睿主编:【吐鲁番出土文献散录】,中华书局,2021年,第374~378页。

[59] 2004TAM408:17,荣新江,李肖,孟宪实编:【新获吐鲁番出土文献】,第20~21页。

[60] 59TAM305:8、59TAM305:17,唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,第3页。

[61] 63TAM1:11,唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,第5页。翟理斯编目时将斯坦因此件文书混入敦煌文献,编号S.6251。参陈国灿:【斯坦因所获吐鲁番文书研究】,武汉大学出版社,1994年,第181页。图版见黄永武主编:【敦煌宝藏】第45册,台北:新文丰出版公司,1983年,第173页。2006TSYIM4:4,荣新江,李肖,孟宪实编:【新获吐鲁番出土文献】,第172~173页。

[62]实例如下。66TAM62:5,唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,第47页;63TAM2:1,第85页;97TSYM1:5背面,荣新江,李肖,孟宪实编:【新获吐鲁番出土文献】,第126页;75TKM90:19,唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,第116页;75TKM99:7,第90页;75TKM99:16,第91页。

[63]图版来源:荣新江,李肖,孟宪实编:【新获吐鲁番出土文献】,第172页。

[64] 79TAM383:13,柳洪亮:【吐鲁番北凉武宣王沮渠蒙逊夫人彭氏墓】,【文物】1994年第9期,第76~77页。收入柳洪亮:【新出吐鲁番文书及其研究】,新疆人民出版社,1997年,第20~22页。

[65]〔日〕三谷真澄:【旅順博物館所蔵〈諸仏要集経〉写本について】,旅顺博物馆,龙谷大学编:【旅顺博物馆藏新疆出土汉文佛经研究论文集】,龙谷大学佛教文化研究所·西域研究会,2006年,第64~73页。新近整理的【旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献】中有13件同一批【诸佛要集经】写本。参王振芬,孟宪实,荣新江主编:【旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献】,中华书局,2020年。

[66]参〔日〕池田温:【中國古代寫本識語集録】,東京大学東洋文化研究所,1990年,第86~88页。吐鲁番有「凉王大且渠安周造祠碑」,「祠」即佛寺。参荣新江:【〈且渠安周碑〉与高昌大凉政权】,【燕京学报】新5期,1998年,第65~92页。

[67] 73TAM524:34(b),唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,第130页。

[68] 73TAM524:28,唐长孺主编:【吐鲁番出土文书】(图录本)壹,第131页。

[69]彭金章,王建军:【莫高窟北区石窟】第3卷,文物出版社,2004年,图版一七五,第334页;樊锦诗,彭金章:【敦煌莫高窟北区B228窟出土河西大凉国安乐三年(619)郭方随葬衣物疏】,【敦煌学】第25辑,2004年,第515~528页。

[70]孟宪实,荣新江:【吐鲁番学研究:回顾与展望】,【西域研究】2007年第4期,第55页。

[71]第一个阶段从前秦建元二十年(384)至高昌王马儒末年(501),即高昌郡至高昌王国前期,这个阶段的衣物疏由具有写实性质的随葬物品清单,初步发展为带有为死者祈求冥福的墓葬文书。第二个阶段从麴嘉承平元年(502)开始,至麴文泰延寿末年(640),即麴氏高昌王国时期,这是衣物疏的盛行阶段,这个阶段的衣物疏为死者祈求冥福为主要用途。第三个阶段是唐灭高昌(640)至唐咸亨四年(673),即唐设西州前期,衣物疏衰落而为墓表墓志所取代。(侯灿:【西域历史与考古研究】,中西书局,2019年,第278页。)

来源:【西域研究】2023年第3期