陈德刚

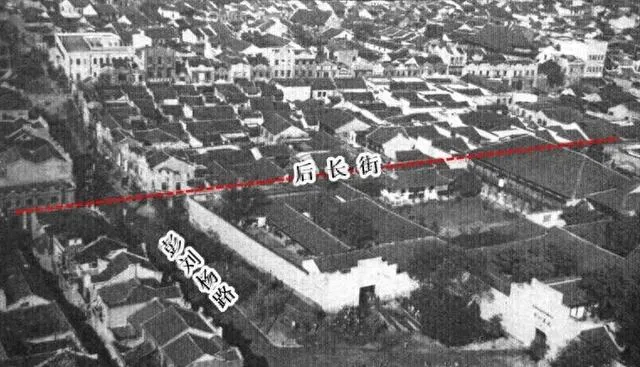

武昌后长街位于解放路的前身「长街」之后,故而得名,是一条历史比较悠久的老街,长约千米,南起读书院,北止蛇山南麓,四通八达,生活便利,闹中取静,得天独厚。

玩耍和街头小吃

春天放风筝,夏天游泳,冬天玩雪撬;还有打珠子、玩洋画、玩烟盒子、跳八关、跳房子和滚铁环、打陀螺,等等,都是我们小时候经常玩的。

玩得最多、最普遍、最受男孩子欢迎的要数「打珠子」。「打珠子」就是将直径约2厘米大的透明玻璃球,用大拇指和食指将其钳住,贴在地面上进行弹射。我们将这种玻璃球叫「珠子」,这种玩法为「打珠子」,因为它不要任何设施,只要有珠子,春夏秋冬室内室外都可以玩。一般用右手把玩,也鲜有左手把玩的,称之「左撇子」。

玩得最普遍的套路是点发出去后,谁远谁先击打,这种玩法简单易行,大家都知道、都喜欢,就是没有学名,还有逗纲、打游击等,夏天玩得黑汗溪水,冬天三九严寒,还玩得不亦乐乎。输赢筹码有珠子、洋画、烟盒纸等。珠子有无色和有色,无色称「白珠子」,有色称「花珠子」,一颗花珠子要抵好几颗白珠子,崭新的花珠子值得还要多。

「洋画」是2寸大小的彩色硬壳纸,为什么叫「洋画」,无从考证,印制得比较精致,上面画的都是很生动的古典人物,蛮受小伢们追捧;「烟盒纸」有大公鸡、圆球、游泳、大桥、黄鹤楼、黄金叶、红梅、红双喜、红金龙、飞马、大前门、大中华、永光等牌子,大人烟抽完了,烟盒子就归伢们,拆开了就成了烟盒纸,还可以到处收集。

记得当年的玩伴中,有一个小名叫五毛的街坊,他什么都玩得蛮精,珠子打得特别的好,往往总是一颗珠子的本钱,甚至找别人借个珠子,就可以赢得满载而归。反过来,他又将赢的珠子卖给你,或者先赊给你,赚一点自己吃零食和贴补家用的小菜钱。

「跳八关」是让一个人不断地做出蹲着、弯腰、一直到环抱颈部低头站立的八个动作过程中,其他人从他身上跨越过去的游戏。谁蹲谁跳要通过划拳来决定,跳的过程中,如果有人没有跳过去,这个人就要与蹲桩人互换角色。要是蹲桩人是个小个子,那他想被别人来换的机会就太少了。「跳房子」是在土质或者水泥地上画出封闭式的图形,玩者通过将比较平整的石片扔到所规定图形中,再单脚跳进去将它按规定跳着逐格踢出来的升级过程。「跳八关」男孩玩得多,「跳房子」女孩也喜欢。

小时候,街头巷尾总是有卖小吃的挑子,麦芽糖、绞糖、转糖、棉花糖、炸年糕、蒸糕、炸藕元子和臭豆腐,还有卖荸荠串的,等等。

卖麦芽糖的挑子走街串巷,不是叫卖,而是拿着他们敲糖块用的一对专用的小金属工具,边走边让它们碰撞发出清脆的响声;有的也喊「敲糖了!」小伢们只要听见街上传来这些声音,都知道是卖麦芽糖的来了。于是纷纷拿出家里的空牙膏壳子或各种各样的小铜器来换糖吃。麦芽糖由麦芽与淀粉制成,有小块的,也可以让老板用专门的工具从大块上敲一块下来。

一个空牙膏壳子按2分钱算,两个算4分;小铜器由老板定价;也有用钱买的,那时小孩子手上能有现钱的很少,一般都是用牙膏壳子或者容易变现的东西来换。胆子大的,不惜将家里还可以用些天的牙膏当空壳子换掉;还有的把家中老式木箱子上的铜扣件和门上的铜锁都撬下来,为求得换糖时那种乐趣和解馋。

炸年糕不是过年时才有,平时都有,只不过借用了过年时才有的「年糕」二字,图个喜气,炸年糕是用小铁铲在炭火炉上的平锅中翻炸的过程。年糕都是些小人和小动物的形状,有白色的,也有花色的,老板既收现钱,也收可以变现的东西。

男孩、女孩都喜欢炸年糕,因为过程不仅蛮好玩,而且不想玩了又可以吃掉。特别是在积雪的冬天,伙伴们围在小火炉边,自己动手,有一种过家家的温暖感觉。老板用小刷子或小布团,沾上一点食油往平锅上满满地一刷,一股油烟透出的阵阵香味和着孩子们的欢声笑语,就在冷峻的空气中弥漫开来。

还有一种夏天比较多的「煮荸荠」的时令小吃,武汉人叫荸荠,普通话称马碲。即:把荸荠洗干净,不削皮子,用竹签子串起来,一般八个一串,泡在清水里煮熟就可以卖了。

荸荠串好象8分还是一角,吃起来脆崩崩,还蛮饱肚子;煮过荸荠的茶色水2分一杯,喝到口里甜滋滋的,又解渴、又润肺、又健胃。有的挑子,一边是容器中的荸荠串,一边是小炭火炉,再挂上几个喝水的小铁杯,既可以在大街上摆摊,也可以走街串巷。

在大街上定点买卖的,除了卖荸荠串外,还摆个小桌子卖荸荠水,那时,吃不起水果吃水煮的荸荠串,也是蛮惬意的。我蛮喜欢这种风味,总是在放学后光顾,时间一长,老板跟我都熟了,看见我来了,就问「是来串荸荠,还是喝杯水?」有时钱够了,就买串荸荠,钱不够就买杯荸荠水喝,当然,有时钱不够,与同学搭伙买也是一个不错的选择。

八爷爷

解放前,称没有结过婚的女人为「爷爷」。我爷爷兄弟姊妹八个,八爷爷是老八,也是最小的妹妹。八爷爷读过四年私塾,辍学后帮我奶奶料理家务;解放后,又帮我母亲料理家务。父母辈称她「八姑」,我们称「八爷爷」,我从上幼儿园到高中毕业,与八爷爷接触最多,感情也最深。

五十年代末,八爷爷拟皈依佛门,准备到都是比丘尼的武昌龙华寺出家为尼,无奈家务缠身走不开,只能成为居家修行居士。八爷爷一贯虔诚地奉守佛经上的和为贵和善为行,勤劳和善良伴随了她的一生。她虽没成家,却一辈子为我们这个并不很富裕的家操尽了心力;虽没有自己的孩子,却一辈子将我们当亲生的孙子抚养。

小时候,我们的棉靴都是八爷爷亲手制作。我看八爷爷做棉靴,先将适合做靴底、不能作大用的零碎布用浆糊刷贴在木板上晒干,后将晒干的布按靴底的大小,一层层的剪叠成一厘米多厚,再一针一线密密地纳成厚实的靴底。纳靴底有四个工具不能少:比平时做针线活要粗大些的钢针,戴在手指上的钢质顶针圈,拔针的铁夹,还有润滑钢针的油棉。

我只看见过前三个工具,但当看到八爷爷在进针前总是把针在头发上摩挲几下的动作,我豁然开朗,原来八爷爷用头上分泌的油,起到了润滑钢针的作用。八爷爷总是坐在堂屋过道的小竹椅上,瘦小的身体,低着头、弯着背,一针一线用力纳靴底的动作,给我留下了很深的印象。

纳完靴底后的上帮衬和成形,八爷爷总是找劳奶奶帮忙。劳奶奶是八爷爷在武昌龙华寺蓄发修行时要好的师兄。劳奶奶家住武昌阅马场和蛇山鼓楼洞之间的街面上,是一栋二层楼的私房,一楼是一扇扇的木质移动门。那个时候阅马场相对武昌区中心地段的司门口,属于比较偏的地方。

记得有一次我随八爷爷是晚上过去的,不知是那个地方没通电还是那天停了电,劳奶奶家里堂屋点着蜡烛,感觉就像到了农村一样。劳奶奶个子比较大,胖体形,头发都白了,师兄弟相见,格外高兴,劳奶奶给八爷爷泡了一杯浓茶,又从碗柜里摸出一个蛮大的白面馒头给我。很少能吃到这么好的馒头,我拿着舍不得吃。

那时的冬天雪多时间长,下雪湿冷,不下雪干冷,如果没有棉靴,脚一定会冻伤的。八爷爷做的半深筒子新棉靴,里子是白棉布,面子用黑灯芯绒,中间夹着松软的棉花,这种样式的靴子,在那个时候不但很新潮,还特别暖脚。八爷爷说,做一双棉靴的功夫要抵做好几双布鞋哩。

做靴不容易,我穿起来也特别爱惜,用过早节省的钱,找鞋匠订上车胎底,天气不是非常冷,还舍不得穿;遇上体育课要跑步,总是把棉靴脱下来换上事先带来的旧球鞋。靴子穿旧了,补了又补就是不愿意换新的,因为靴子注满了八爷爷的辛劳之情。到现在脚力还蛮好,老伴说:「小时候穿八爷爷做的棉靴养了脚。」

计划经济时期,粮食要计划,做饭都是量出而入。我们家男孩多,吃饭时个个象风扫残云,父母单独留了菜,但等八爷爷上桌时,碗中菜都已见了底,剩下的仅是汤汤水水。母亲总是指责我们:「一群阎王,从来没有想后面还有人要吃饭!」

为了让我们吃好吃饱,八爷爷从来没有抱怨,还想了很多办法。比如,增加菜的品种,多买些便宜的青菜和自己腌制一些咸菜;干饭不够,就用剁碎了的青菜叶煮些稀饭,等等,而猪油拌饭就是那个年代八爷爷让我吃到最好的「美味」了。

所谓猪油拌饭,就是盛上一碗刚刚蒸好的热米饭,挑一砣凝固的猪油捂进饭里,再倒进一点「晒」字牌酱油,用筷子拌均匀后,不要菜就可以吃了。瞬间,那种经过猪油和酱油浸润过的热米饭透出的香甜味,使你的味觉和肠胃得到最大的满足,感到真是一次美味的享受。

猪油和猪肉都凭票供应,定量很少,几份肉票才能买一斤比较纯的猪板油,能榨油的猪肉也都非常紧张;酱油有散装和瓶装两种,瓶装又分普通酱油和「晒」字牌酱油,据说,晒字牌酱油制作过程比较讲究,比普通的要鲜美些,不是经常能够买到,买的时候还要拿瓶底有「晒」字的空瓶去换。我们家喜欢用晒字酱油,碰到了总是多买几瓶。

八爷爷经常抽空到龙华寺去看她的师傅,八爷爷的师傅叫衡松(音),还有个叫二师爷的师太。八爷爷没有说过她自己的法名,所以无从知晓。去之前,她总是先洗个脸,用木梳沾着像木屑泡得有些粘的水(有称这种粘性水是一种叫「美人胶」的物质泡出来的),把短发仔细地梳理一遍,再换上一套干净的青布衣和自己做的布鞋。听衡松师傅讲,八爷爷只要到了龙华寺,就会帮助看殿、打扫清洁和为法事做好提前准备,并与师傅们一起学、诵经和参加做法事。她非常尊重师太和师傅,与师兄们关系都很好,有很好的佛缘。

「文革」中,龙华寺暂停运转,据了解,寺里的比丘尼,年龄大的留下看守残缺的寺庙,年轻和身体好的,白天到离寺庙不远的武昌手帕厂上班,工余时间各自修练。这个期间,衡松师傅到我们家来过。那天天气很晴朗,虽然是冬季,但阳光照到人身上暖烘烘的。大约下午三点多,衡松师傅一身灰色冬装,脚穿快到膝盖的白色长布套袜和绳带布鞋,肩挂一个灰色的布包,一看就是出家人。

我第一次看到衡松师傅,觉得她又白净又清秀,心想,这么好看的人也会出家?师傅进到院里,看到我在那里玩,问道:「陈八姑是不是住这里?」「是的,是我八爷爷。」师傅微笑着径直向八爷爷住的后院走去,脚步蛮轻盈蛮精神……那天晚上吃饭时,桌上多了两碗凉菜,八爷爷说是衡松师傅下午从龙华寺带来的,一个素火腿,一个素鸡子,看起来黄酥酥的,吃到口里格外的香甜。父亲赞不绝口,我们都蛮高兴。

后来,衡松师傅又来过几次,每次带来的素菜,八爷爷吃得很少,都让我们分享了。在那个计划经济年代,我们总盼望衡松师傅来。

打捞江城记忆 钩沉三镇往事

武昌

转载请注明出处,勿侵犯知识产权!