▲[法國]弗朗索瓦·熱拉爾【普賽克第一次接受愛神之吻】(1798),布面油畫,186×132cm。法國巴黎盧浮宮藏。

撰文=張世英

西方近代史上占主導地位的哲學是「主體性哲學」,其基本思維方式是「主體—客體」式,亦即人與自然、我與非我的對立以及在此對立基礎上的統一。這種哲學不同於中國傳統不重主客之分的「天人合一」思想。中西兩種不同的哲學觀表現為兩種不同的自我觀:西方重自我表現,中國重無我之境。中國的無我之境,是一種和諧高遠的精神境界,這是它的優點;但「無我之境」中的自我被湮沒於「天人合一」—「萬物一體」的「一體」之中,是一種「互依型的自我」,缺乏獨立自主和自我創造性。西方的自我觀不講高遠的精神境界,其自我是「獨立型自我」,具有較強的獨立自主、自我創造的精神。本文所要講的西方現代畫,盡管派別林立,異彩繽紛,但大體上是在「主體—客體」的框架內、在主體與客體兩者關系上倚重倚輕之變,其基本趨向則歸結為重人的主體性,重自我表現。

一

文藝復興,特別是18世紀的法國大革命,意味著人的自我覺醒和個性解放。在審美意識方面,理想主義(Idealism)盛行,繪畫領域多以人為題材,自然不過是襯托,這是對中世紀重神權而輕人權的一種反動。例如,法國古典派畫家熱拉爾(F. Gerard,1770-1837)的名作【普賽克第一次接受愛神之吻】(見上圖),以古希臘神話為題材,描繪了一對少年男女潔白細嫩的裸體之美和愛情之美,把靈肉的結合理想化到了美之極致。法國浪漫派畫家德拉克洛瓦(Paul Delacroix,1798-1863)的畫作【自由領導人民】(見下圖),以1830年7月革命的史實為題材,展現了現實中人的熱情和自由的精神。但古典派和浪漫派的理想主義繪畫多有脫離現實、陷入空想的缺點。從哲學上來說,這是過分倚重主體而輕客體的表現。從中世紀神權統治的束縛中解放出來的人性,先走一段片面重主體、重自我高揚的狂熱道路,也是很自然的。

▲法國]歐仁·德拉克羅瓦【自由引導人民】(又名【1830年7月27日】,1830),布面油畫,260×325cm 。法國巴黎盧浮宮藏。

思想發展的實際歷程,往往是由一個片面走向另一個片面。現實主義(Realism)畫派在19世紀代替了作為現代畫派之前驅的理想主義,這就是寫實派與印象派(Impressionists)繪畫。這時,西方現代科學日益繁榮發達,人們對待生活也日益采取科學的態度,重客體,重自然。其在繪畫方面的表現便是重視對客觀事物的如實描寫。寫實派的法國畫家米勒(J. F. Millet, 1814-1875)和庫爾貝(G. Courbet, 1819-1877)之註重「形似」,印象派的法國畫家莫奈(C. Monet, 1840-1926)和馬奈(E. Manet, 1832-1883)之重「光」和「色」,其共同點都是采取科學態度,忠實於對客觀現實(「形」、「光」、「色」都是客觀現實)的描繪。米勒的名作【拾穗者】(見下圖)和庫爾貝的名作【碎石工】都是對平民現實生活的如實描寫。

▲[法國]讓·弗朗索瓦·米勒【拾穗者】,布面油畫,83.5×111cm。法國巴黎奧塞美術館藏。

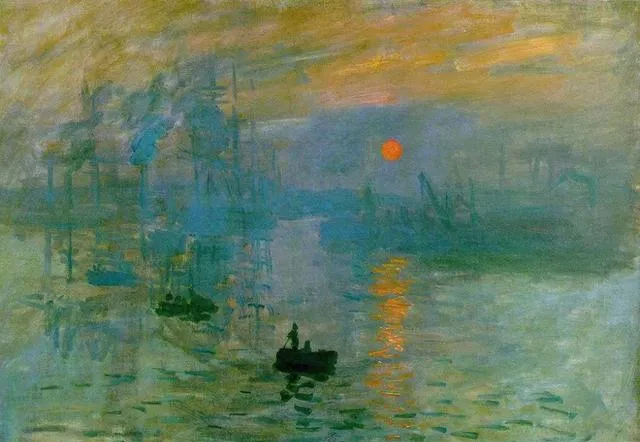

印象派更是對自然現實物的光與色進行科學的分析,著重從視覺中所得到的光與色的印象來描繪外物,以致畫面上盡是光和色,而難以分辨其所畫為何物。例如,莫奈的【印象:日出】(見下圖),只有日出時天空的光與色,根本見不到物象,被人譏諷為「印象派」,而印象派之名亦由此而來。

▲ [法國]克勞德·莫奈【日出·印象】,布面油畫,48×64cm。法國巴黎馬爾莫丹藝術館藏。

莫奈描繪過15幅「稻草堆」,春夏秋冬和朝夕晦明所出現「稻草堆」在光的變化上各不相同,畫面也異彩紛呈。比莫奈較早的馬奈,其代表作【草地上的午餐】(見下圖),描繪穿黑色上衣的兩位衣冠整齊的中年男子與一位剛從水中上岸的全裸潔白的女子共坐在綠色草地上。這畫面如從意義、內容上追求,似有猥褻之嫌,但作者在畫面上所著力展現的各種色調上的協和,卻深深地吸引著鑒賞者。

▲ [法國]愛德華·馬奈【草地上的午餐】(原名【浴】,1863),布面油畫,213×269cm。法國巴黎奧賽美術館藏。

印象派為了攝取活生生的自然界色與光的變化,便一反以前坐在室內憑想象作畫的作風,而走到野外的光天化日之下作寫生畫。印象派把現實主義的科學態度和直接接觸現實的態度向前推進了一大步。印象派畫作之美,也許只有能鑒賞「形式美」之慧眼的人才能享受到,那種一味重內容、意義之追求的人,必然會對這種畫作感到茫然。就我個人來說,我一向愛好無標題音樂(我在一些文章中談到這一點),愛好無歌詞的樂曲,在這方面,我是一個愛好「形式美」、愛好「純粹美」的人,但我過去對畫的欣賞與評論,卻總愛註重內蘊—含義。其實,印象派所講究的光與色之美,與音之美一樣,都是「形式美」、「純粹美」,在一定意義下可以脫離內蘊—含義而美。①

隨著時代思潮的進展,寫實派與印象派的現實主義片面性日益顯露:現實主義畫作過分重客體而輕主體,過分重物而輕自我。所謂「形式美」、「純粹美」似乎只能滿足感官,而不能滿足人的心靈,只有深藏內容、意義的東西才能滿足心靈的要求,而這是與主體—自我相聯系的。於是由客體返回到主體,由物返回到自我的表現主義(Expressionism)畫派自20世紀起就應運而生。當然,這種返回不是簡單地復原到先前的理想主義的片面性,而是汲取了現實主義的積極方面,融客體於主體之中,融物於自我之中,其特點是重自我表現,以客體表現主體,透過物以表現自我。客體、物在表現主義派的畫作中,不是被模擬、被再現,而是被主體化,被自我化。

本來,完全脫離主體、自我的形式美或純粹美,實際上也很難存在。康德強調形式美,但他也承認,即使形式美如顏色和音調,仍然與心靈有關,不無內容和意義。② 所以,現實主義畫作,特別是印象派,也並非絕對地全然沒有主體,沒有自我。這樣看來,由現實主義到表現主義,由再現(自然或物)到表現(自我),其間也並無不可逾越的鴻溝。

但從現實主義畫派到表現主義畫派的轉化,其中卻包含了一個很重要的人生觀和哲學觀方面的轉化,這就是對待科學的態度問題。現實主義畫派的誕生,與西方現代科學之繁榮發達密切相關。科學的哲學基礎是重客體、重分析、重觀察、重理性思維,這種哲學和思維方式發展到極端,就是科學至上主義、唯科學主義,一切都用科學來衡量,其結果是把人生變得蒼白枯燥,缺乏自由和熱情。表現主義畫派實際上是對科學至上主義、唯科學主義的人生觀和哲學觀的一種反對和克服。主體不能受制於客體,自我不能受制於物,而必須主導客體、主導物。表現主義正適應於時代和人生的這種要求。

二

西方現代表現主義畫派之重自我表現,強調透過客觀的形體以表現主體,有點類似中國古代畫論 輕「形似」而重「神似」的主張。晉王廙【與羲之論學畫】:「畫乃吾自畫,書乃吾自書。」這顯然是強調書畫要抒發自我。晉頤愷之更明確提出「以形寫神」(【論畫】),即以傳神為目的、以形似為手段的美學命題。他在為裴叔則畫像時,甚至大膽「妙想」,不拘泥於形似,在裴叔則的頰上「益三毛」以「妙得」其「神」。這種大膽表現的精神,似乎可以與西方後現代畫家在【蒙娜麗莎】畫作的臉上塗八字胡媲美(見下圖)。宋代蘇軾反對院體畫之重形似,而強調重神似,主張作畫要「寓意於物」(【寶繪堂記】),與西方表現主義之重自我表現似乎在語言表達上也有相似相通之處。清初石濤說:「我之為我,自有我在。」(【畫語錄】)——凡此種種,似乎都說明,中國傳統畫論輕再現而重表現,有西方現代的表現主義畫派之妙。但細察之,兩者在民族特色和時代背景上卻大異其趣。

▲ [法國]馬塞爾·杜尚【帶胡須的蒙娜麗莎】(1918),木板油畫,77×53cm。私人藏品。

首先,西方現代表現主義畫派哲學思想是對現實主義畫派的唯科學主義、科學至上主義的反對與克服,而中國古代畫家之重形似者,主要是憑直觀以求畫與物之相似,而非如西方印象派之對光與色進行科學的分析,以求畫之逼真;至於輕「形似」、重「寫神」的畫家,則根本沒有唯科學主義、科學至上主義的背景,其畫作並不像西方表現主義畫作那樣既有科學成分,又超越了科學。

其次,西方現代主義畫作所表現的自我,主要是個人的情緒、個性,而中國古畫所表現的「神」也者、「我」也者,歸根結底主要是「天人合一」意義下的「道」或「意境」,而非「主—客」關系中具有獨立意義的自我;在中國古畫中,難見這種獨立意義下的自我,它被湮沒於「天人合一」的「一體」之「道」或「意境」之中。即如王廙所說的「自畫」、「自書」,固然是強調書畫要獨立成家,不庸碌依人,但其深意則是「學畫可以知師弟子行己之道」(【與羲之論學畫】),「道」是自我的最高理想。顧愷之強調「寫神」、「傳神」,其直接講的是個人自我之「神」,但從「神」之更深更廣的意義上來看,在顧愷之所處的魏晉玄學時代,文人名士皆重得意而忘形,得意就是得道,繪畫寫神的最終目的是「得意」——得道,「遷想妙得」之「妙得」就是得道。顧愷之的畫論實系魏晉「得意忘形」說之具體表現,與西方現代表現主義畫派的哲學相去尚遠。顧愷之「益三毛」以「傳」裴叔則之「神明」,乃魏晉得意忘形之最形象、最生動的說明,與西方後現代主義者在【蒙娜麗莎】畫像上塗八字胡之反傳統精神,有中西古今之別。蘇軾的「寓意於物」是相對於「留意於物」而言的,後者是功利之心,前者是審美意識。「寓意於物」之所謂「寓意」,不是西方現代表現主義畫作所表現的個人情緒,而是「江上之清風與山間之明月……吾與子之所共適」(【前赤壁賦】)的一種忘物我的天人合一之境界。清初畫論家石濤的名言「我之為我,自有我在」,的確表現了石濤之重自我,但在如何表現自我的問題上,他的「一畫論」仍然在於主張畫出老子之「一」即「道」。所謂「山川與予神遇而跡化」(【畫語錄】),也是一種忘物我的天人合一之境界。足見石濤畫論所強調的「我」也不同於西方「主—客」關系中獨立型的自我,他之強調「我」,不同於西方現代的表現主義畫論所講的自我表現。

總之,中國古代畫作屬於我所說的「前科學的文化」,西方現代表現主義畫作屬於「後科學的文化」,③ 兩者的哲學基礎亦如前述,大不相同。

三

西方現代的表現主義畫派又可細分為「後期印象派」(Post-impressionists)、「野獸派」(Fauvists)、「立體派」(Cubists)、「未來派」(Futurists)、「抽象派」(Abstractionists)、「達達派」(Dadaists)等等。本文擬以其中的「後期印象派」、「野獸派」、「立體派」、「抽象派」為例,來具體說明西方表現主義畫派之不同於中國古典畫作、畫論的特點:自我表現一獨立自主、自我創造的精神。

「後期印象派」雖然保留了「印象派」的痕跡,實與「印象派」之間有根本的區別:原先的「印象派」屬於現實主義,「後期印象派」則屬於表現主義,前者重在再現客體、外物,後者重在表現主體、自我。「印象主義,在嚴格意義上是基於用色與光的瞬間效果對自然作客觀的記錄;後印象主義派則拒絕這種有限的目的,而主張更強烈的表現……」④ 由於重主體、重表現自我,故後期印象派一改原先的印象派畫面的靜態而為動態:人的主體、自我,相對於客體、外物而言,更明顯地處於活動狀態之中。⑤ 例如,後期印象派代表人物之一荷蘭畫家凡·高(Vincent van Gogh,1853-1890)所描繪的【向日葵】(見下圖),就不是一個死板的、靜止的向日葵,而是一朵朵光彩奪目、洶湧翻騰、火焰般繚繞的向日葵,它象征著畫家本人狂熱奔放、烈火燃燒樣的個性。凡·高熱愛太陽,熱愛向日葵,所以他畫了許多向日葵以表現他這種具有獨特性的自我。表現主義不重畫的形象是否與外物的相似性,而是「觸景生情」,因外界之景而表現自我之情。凡·高的向日葵畫,與其說是描繪向日葵,不如說是表現他個人「向日」的精神世界,表現他的自我。他的名言:「只有藝術,才可以表現自我。」顯然,凡·高所表現的自我,不是中國傳統式的、把人湮沒於天人一體之中的自我,而是主客關系式中不斷要求超越客體的自我。

▲[荷蘭]文森特·梵高【花瓶裏的12朵向日葵】,布面油畫,91×72cm。德國慕尼黑新美術館藏。

野獸派不過是更進一步表現了後印象派之表現主義成分的畫派,其特點是更重自我的內心活動,更輕形似;筆法粗野,色彩鮮艷濃重;寓自我之深沈的情緒、情感、情趣於線條、色彩、構圖之中。法國野獸派領軍人物馬蒂斯(Henri Matisse,1869—1954)說過,他自己是把色彩用做感情的表達,而不是對自然進行抄襲。在他的著名畫作【生活的歡樂】中,鮮艷的色彩,起伏搖動的線條,交織成各種姿態的裸體的原始人群,或男女擁抱,緊貼得似乎共有一個頭部,或與常春藤共舞,如水蛇繞樹,激起人對擺脫了塵世生活之樂園的夢想之情。這幅畫的特點之一是,沒有繁雜的精雕細刻,而只是簡約的線條和色彩,但蜿蜒起伏,極富音樂感。馬蒂斯說:「首先,我所追求的就是表現。……人物面部流露出的激情中並不存在著表現,表現也不是透過激烈的動勢來表達的。我的繪畫作品的全部安排都是具有表現力的:形象占據的位置、形象周圍空白的空間、比例關系,每樣東西都有它的價值。構圖就是畫家為了表現自己的感情,有意識地使種種不同的因素依照裝飾的方式安排在一起的方式。」「構圖的目的就是為了表現。」⑥ 馬蒂斯的畫作所要表現的,並非什麽深奧的哲理或重大事件,其表現讓人們超越現實和功利喧囂的塵世而得到一種美的寧靜和撫慰。他力主「用兒童的眼睛看生活」,就因為「我們在日常生活裏涉及的每一事物,或多或少被已經養成的習慣歪曲了。這種情況在我們這個世紀或許會更加明顯。電影、廣告和雜誌每天向我們提供了大量供眼睛看的現成的形象,它們的作用就如同偏見對心靈的作用一樣」。藝術家「應該像他是孩子時那樣去觀察生活,假如他喪失了這種能力,他就不可能用獨創的方式(也就是說,用個人的方式)去表現自我」。⑦ 我們在日常生活中過多地用功利的眼光看待生活,以致「一葉障目」,看不到生活中真正真實的東西(我這裏不是指要抄襲自然),因而也不能「創造」—「表現」「存在於我們自身中的東西」。⑧ 只有保留一顆「赤子之心」——「用兒童的眼睛看生活」,才能超越現實,超越塵世間功利的纏繞而獲得自我。馬蒂斯的質樸、粗放的自我表現風格,值得我們今天經受重重束縛的人們驚羨和崇敬。

馬蒂斯的表現主義,也是對過分拘泥客觀現實的科學至上態度的一種反叛,但他的畫並非完全排斥科學的分析。盡管他自稱,他選擇色彩「並不依據任何科學理論」,他「依據的是觀察、感受或親身經驗」。⑨ 但實際上,他在選擇色彩與安排線條時,其中的「轉換移位絲毫不是偶然的或一時興致所至,而是一系列研究的結果」。⑩ 例如,他的畫作【舞蹈】,就是他科學地研究了視覺對色彩的反應過程的產物。5個裸體女身圍成一個橢圓形,把藍色的天空和綠色的地面分成錯落有致的不同空間,使畫面產生一種夢幻感。馬蒂斯的作品是有科學分析頭腦而又不囿於科學的「後科學文化現象」。

四

從後期印象派、野獸派到立體派,是西方現代表現主義畫派中一次重大的轉折。立體派以前的畫作都是從一個固定的視點去表象一個形體,因而只顯露形體面對視覺的這一面,卻不能現出形體的其他各個側面。立體派不滿意這種傳統的畫法,而要求透過畫面,同時顯現形體的所有部份或側面,這就意味著把不同時間從不同視點(上、下、正、側)所看到的形體都同時顯現在畫面上。簡言之,就是把三度空間的畫面歸結成平面,在平面上畫出三度空間。這樣,從正面不能看到的其他側面,也就都可以透過畫家所采取的特殊方式(如並列、重疊等)顯現出來,亦即讓看得見的面與在同一時間看不見的面都出現在平面上,從而見到形體之有機統一的整體,也見到對某一形體的認識過程的時間連續性。立體派的這種畫法,有其深層的科學的認識論基礎。單憑視覺,不能作立體畫,還要透過認識,特別是透過想象。我這裏說的是現代科學認識論意義的想象。為了說明這個道理,我且花點篇幅,照抄一段我在【新哲學講演錄】中關於「想象」所講的一段話:西方哲學史上對想象有兩種不同的理解:一種是把外在的物件看成是原本,把人的意識中對原本的模仿或影像叫做想象的東西。按這種「原本—影像」的公式(Schema of Image-Original)來理解想象,這是舊形而上學的觀點。另一種觀點是康德初步提出來的:「想象是在直觀中再現一個本身並未出場的物件的能力。」以後,現代哲學家胡塞爾、海德格爾等人又對康德的想象作了發展。這種意義下的想象不是對一物的原本的模仿或影像,而是把不同的東西綜合為一個整體的能力,具體地說,是把出場的東西和未出場的東西綜合為一個整體的綜合能力。康德提出了「三重綜合」,其中的第二重綜合叫做「想象中再生的綜合」。例如,把一條直線分成1、2、3、4……許多部份,當我們看到第2時,實際上已經把第1包含進去了,否則,就不會說它是第2;當看到第3時,實際上已經把第1和第2都包含進去了,否則就不會說第3,如此類推。反之,如果我看到後面某一點時,忘卻了前面的各個點而不能把前面的各個點包含進來,不能把前面的各個點與後面正在看到的某一點綜合起來,那就無法說這是「一條」直線,無法形成關於這條直線的整體觀念。所以,當我們瀏覽到一條直線的最後一點時,必須把前面的各個點同時再現出來,或者說「再生」、「再造」出來。人們正在看的那個點是「眼面前的」、「出場的」、「在場的」,那些同時「再現」、「再生」的、被包含著的以前的各個點,是「不在場的」、「非眼面前的」,這種不在場的、非眼面前的東西的「再現」、「再生」,是一種非現實的、潛在的出現,這種潛在的出現就叫做「想象」。又如,昨天的事物已經過去了,如何把它同今天的事物結合為一個整體呢?那就要把昨天的、已經不在場的事物「再現」出來,這種「再現」與今天當前在場的東西的出現不同,它是一種非現實的、潛在的出現,一種想象中的出現,所謂非現實的、潛在的出現,就是說保留了不在場的東西的不在場的性質。但又只有透過這種出現,才能與今天當前的在場的東西結合為—個「共時性」的整體,正是這個整體構成我們想象的空間,它使不同的東西,在場的與不在場的,顯現的與隱蔽的,過去的與今天的……互相溝通、互相融合。

胡塞爾(E. Husserl, 1859-1938)舉過一個非常形象、非常生動的例子。胡塞爾認為,即使是一個簡單的東西(thing),也要靠想象才能成為一個「東西」。例如,一顆賭博用的骰子,有一、二、三、四、五、六,六個面。單憑知覺,憑眼睛看到的在場的東西,只是一個無厚度的平面,不能算做是一個「東西」。我們之所以能在知覺到一個平面的同時就認為它是一顆立體的骰子,是一個有厚度的東西,那是因為我們把未出場的其他方方面面,透過想象,和知覺中出現的在場的一面綜合為一個「共時性」(「同時」)的整體的結果。我上面說了這麽一句話,「想象中的出現保留了不在場的東西的不在場的性質。「保留了不在場的性質」這幾個字對於理解想象的含義很重要,「保留了……不在場的性質」就是指,想象中的出現不是真正的出場、在場,它實際上不出場、不在場。例如,你在看到骰子的幺這一面時,你同時,註意我說的是同時,你同時就在想象幺面的背後還有六點的那一面,還有其余的二、三、四、五幾個面,只有這樣,你才會認為骰子這個「東西」不是一個無厚度的平面。但你在同時想象到六點那一面,以至二、三、四、五等面時,你沒有知覺到、看到它們,它們並沒有真正出場,並沒有實際上的出場,這就叫做「保留了不在場的性質」。如果你用手把骰子翻面,看到了六點那個面,那時就是讓六點那個面真正出場了,就是沒有保留六點的不出場的性質,那時的六點的那個面,也就不是想象中的東西,而是十足的在場的東西了。還要註意的是,在想象中出現的不在場的東西和實際上在場、出場的東西是同時的,所以我用了「共時性的整體」這個詞,我前面不是特別提醒大家要註意「同時」這兩個字嗎?同時就是「共時性」。你把骰子從幺面翻到六點那個面,是需要時間的,哪怕這個時間非常短,反正不能同時。要同時讓未出場的那一面出現,只有靠想象。(11) 胡塞爾關於想象的理論實際上成了立體派繪畫的哲學基礎。我在這裏強調「想象」(想象不同於聯想,這一點,我已多處講過,茲不贅),是「潛在的出場」,而非「現實的出場」,非視覺中出場。而立體派畫作則是要把想象中的東西畫在畫面上,讓它出場,以便透過視覺見到它。立體派畫可以說是透過繪畫把「歷時性」的東西(不同時間從不同視點見到的東西)變換成「共時性」的東西(在畫面上同時見到的東西),讓鑒賞者透過想象,以想象到形體之有機統一的整體。所以立體派大師西班牙畫家畢加索(Pablo Picasso,1881-1973)說:「繪畫有自身的價值,不在於對事物如實的描寫。」「人們不能只畫他所看到的東西,而必須首先要畫出他對事物的認識。」(12)「畫家畫畫是要宣泄感覺和想象。」(14) 這些話都告訴我們,要畫出一個形體的各個側面的有機統一的整體,不能單靠感覺—視覺,還要靠想象—認識,沒有後者,不可能構成立體的整體。立體畫在一看之下,的確不知其為何物,但把它所包含的各個側面綜合起來,就可以想象出一個完整的形體。例如,畢加索的畫【小提琴與葡萄】,一看之下,都不過是小提琴的一些側面,不知其為何物,但透過想象,把它們綜合為一,就能「認識」到、「想象」到它是一個小提琴。立體派畫與想象力不可分。畫家本人和鑒賞者都需要具有豐富的想象力。當然,立體畫所畫的母題,一般都是人們所熟識的東西,否則就無法想象而綜合為一。一個從未見過某物的側面的人,不可能想象它的側面而與其正面綜合為一。立體派以前的傳統畫法,是透過感覺—視覺所見到的一面以暗示其他見不到的側面,也可以說是用「在場的東西」暗示「不在場的東西」,用顯現的東西暗示隱蔽的東西。立體派則強調表現,強調把隱蔽的東西表現出來。立體派繪畫比傳統畫更能展示人的自我表現力和創造力(例如,在如何選擇形體的側面以及如何把這些側面布置在平面上,都需要有自我表現和創造的精神)(13)。所以,畢加索從不簡單地臨摹實物。他說他作畫不是在「尋找」,而是在「發現」。「發現」不僅需要感覺,而且需要理性、想象。立體派繪畫是感性與理性、與想象相結合的產物,它與西方現代科學技術的發展有不可分離的聯系。立體派繪畫,在缺乏現代科學以及與之相聯系的認識論的民族、國家裏,是很難想象的。

五

抽象派在現代表現主義的前進道路上,比立體派及其以前的畫派更加走向極端,連形體都被忽視了,認為無需借助物象,只要用抽象的線條和顏色就足以表現自我的感情。所以,抽象派奠基人、俄國畫家康定斯基(Wassily Kandinsky,1866-1944)的畫作大多只有線條和顏色而無物象。他畫的不是物象,而是要從物象中超脫出來,透過形與色以表達自我的主觀感受、主觀情緒(15)。音樂中有所謂「無標題音樂」,不講究聲音對客觀事物的描述,只讓聽者能欣賞音調的協調之美就行。抽象畫就是繪畫中的無標題音樂,觀賞者不應問畫中畫的是什麽,而只需從線與色的各式各樣的協調中獲得某種情緒、感受,如激動、靜謐、熱烈、清涼之類。抽象畫乃是用線與色作出的樂曲。例如,康定斯基的畫作【幾個圓形】(見下圖 ),畫面上就只有幾個不同顏色、不同大小的圓圈,但其中色彩的變化,形態的組合,卻構造得錯落有致,給人一種靜謐、圓潤、流暢的音樂感。康定斯基在談到抽象畫與音樂的緊密關系時說:「一般說,色彩是可以用來直接對精神發生作用的手段。色彩是琴鍵,眼睛是鍵錘,精神是多位的鋼琴。畫家是手,一只以某種琴鍵為中介相應的使人的精神發生震顫的手。」康定斯基由此得出結論:「這樣說來,色彩的和諧只能建立在相應的震顫人的精神這個原則的基礎上。」(16)他把「色彩的和諧」(又稱「形式的和諧」(16))所依據的「人的精神」這一原則稱為「內在必需的原則」(17)。畫家在選擇形式—色彩時,唯一的根據是自我的「內在生活」、「內在需要」,而不要去考慮別人的「認可」或「不認可」,不要去考慮「時代的指令和希冀」(18)。

▲[俄國]瓦西裏·康定斯基【幾個圓圈】,布面油畫,140×140cm。美國紐約古根海姆博物館藏。

康定斯基認為,「人的精神」也就是「藝術的精神」。他把物質、現實與精神的關系——現實主義與抽象主義之間的關系比喻為一個三角形,他稱之為「精神三角形」。這是「一個巨大的銳角三角形」,其最尖端是精神,是高貴的藝術,其下部、底部是物質、現實,是繪畫中的現實主義。音樂被他奉為三角形的頂尖:音樂「不是為了描述外在自然現象,而是為了表現音樂家的精神生活,為了創立音樂基調獨特生活的藝術」(19)。抽象畫家汲取了音樂的特點和優點,也不滿足於復制外在自然現象,而渴望表現自我的內心生活,於是將音樂的方法運用於繪畫,創作出了畫中的樂曲,把音樂在時間延續性中展示的東西展示於畫面的一瞬間。(20) 抽象派繪畫打破了以往「全部仰賴於從自然借用來的形式」(21) 的窠臼,在現代繪畫中,是一次重大的變革,其意義在於把人的精神更進一步從物質、自然、現實中解放出來,從而達到更高的自由境界。康定斯基在【藝術中的精神】一書中經常提到藝術、繪畫使精神獲得從直接對外界自然的依賴性中「解放出來」的「自由」之類的話(22),認為只有出自「內在生活」、「內在必需」而不為外在的東西(包括「世人皆認可的道德」)所限制的東西才是美的,「內在的美是美的」。他斷言,「精神三角形」這種「向上向前的運動」雖然是「緩慢的」,「但依然是堅定的、不間斷的」(23)。「抽象的精神是一種力量,使人類精神一往無前,永遠攀升」(24)。康定斯基的抽象主義所提倡的「抽象精神」,說得簡單通俗一點,就是一種超越現實、超越物質、超越自然的精神。「抽象」者,超越之謂也。抽象主義畫派的創立,把西方現代表現主義的主體超越客體的特征——自我的自由本質和自我表現、自我創造的精神推到了頂峰。

盡管康定斯基對形與色作過科學的分析,特別是他的那些幾何圖形畫表現了幾何學對他繪畫的影響,但他顯然反對科學至上主義。他說,他「一聽到把解剖學與藝術直接聯系起來,就禁不住特別惱火」(25)。「只有藝術才能使我超越時空。學者的工作從未給予我這樣的體驗、內在的張力以及創造性的時刻」(26)。康定斯基畫中的符號和幾何圖形都具有象征性,起著暗示作用,給鑒賞者留下了充分的自由想象的空間。作為一個對物象不感興趣的抽象派畫家,康定斯基的抽象畫顯然屬於我所說的「後科學文化」現象。在現代科學繁榮發達、以致唯科學主義和與之相聯系的功利主義在思想文化界日益占上風的西方現當代世界裏,抽象畫及其思想根源——純音樂(無標題音樂、無歌詞的樂曲),無疑是一切力求表現自我之內在精神的人們所向往的理想境界。

六

抽象畫與中國傳統之輕形似、重神似的寫意畫似乎有相近之處,但細察之,兩者卻有時代性與民族性方面的差異。中國傳統的寫意畫雖不重形似,但仍有物象,抽象畫則無物象,只有線條與顏色。從這方面來比較,中國的寫意畫還顯得太具體、太現實,而抽象畫的確太抽象、太玄虛。另一方面,中國傳統寫意畫所「寫」的「意」,歸根結底是「道」或「意境」——一種「前主客關系的天人合一」之精神境界,一種「無我」之境(道家推崇的是審美意義的「無我」之境,儒家推崇的是道德意義的「無我」之境);而西方抽象畫所表現的「內在精神」,則是「主—客」關系中主體—自我的情緒、情感、情趣,是康定斯基所謂與線條顏色相應的一種「精神上的震顫」,這是一種與客體之實體相對應的主體之實體所具有的東西。康定斯基的通神論思想雖不無「天人合一」的色彩,但畢竟不同於中國傳統所講的「道」或「意境」。把抽象畫所極力表現的這種東西與中國的「道」或「意境」相比較,則抽象畫又顯得太具體、太現實,而中國傳統的寫意畫又太抽象、太玄虛。這種差異的根源還是在於我已多次論述過的,一是「前科學的文化」,一是「後科學的文化」。作為長期在「前科學文化」熏染下成長起來的中華兒女,應當如何看待屬於「後科學文化」現象的抽象畫,這是一個值得深入探討的問題。

文化是包括科學、道德、藝術、宗教等等在內的諸種因素的一個有機整體,其中只有科學可以用「進步」與「落後」這樣的尺度來衡量,而道德、藝術、宗教則不然。愛爾蘭作家摩爾(1852-1933)說過:「認為我們在宗教信仰、道德和藝術上遠遠超過了我們的祖先,這純粹是愚蠢之談。我們僅在科學方面超過了我們的祖先。」「藝術是最民族化的、最高貴的,也是最不朽的。」(27) 康定斯基說:「在許多方面,藝術很像宗教。藝術的發展並非由那些推翻舊的真理並稱之為謬誤的新發現所構成的(在科學上,這一點是顯而易見的)。它的發展像閃電一樣,是由突發性的光明所構成的……」「藝術發展的有機過程」,「也揭示了早期智慧並不是被後期智慧所否定,而是作為智慧和真理繼續存在和生產……」(28)。總之,科學是新的否定舊的的過程,而藝術則具有永恒的魅力。因此,一個具有民族性特色的藝術,不會由於時代性的遷移而喪失其價值。按照這個原則,中國傳統的寫意畫的民族特色和優點也是不朽的。問題是,藝術與科學同屬文化這一有機整體,任何民族的藝術都必然打上科學之進步或落後的烙印。當前的中國正處於科學日益昌盛之際,中華傳統文化也必然要由「前科學的文化」狀態轉化為「後科學的文化」狀態,在這一轉化過程中,我們必然面臨一個如何借鑒西方「後科學文化」的問題。一味沈溺在舊的傳統之中而自滿自足,是不可能的。就繪畫來說,我以為我們應該考慮,在保存傳統寫意畫強調寫出「天人合一」之「道」和「無我之境」的特點和優點的同時,又能突破「前主—客關系」和「前科學」的窠臼,汲取西方抽象畫之重主體性、重自我表現的特點和優點,走出一條中西會通的藝術道路。據我所知,有的青年畫家用水墨和毛筆,畫出了沒有物象、但見墨跡和筆姿的畫卷。初看之下,不知其為何物,細細品味,其筆姿之馳騁飛舞,黑白之濃淡輝映,既顯出了一種天人合一的意境,又表現了畫家自我精神之「震顫」,堪稱中國寫意畫與西方抽象畫融合為一之作。

當然,藝術上的中西會通,不是一件易事,而是一個極其緩慢的過程。藝術是民族的,同時也是頑強而固執的。把西方的東西融入中華文化傳統,和把中國的東西融入西方一樣,都會有碰撞、有曲解。上述某些青年畫家畫的中國式的抽象畫,在有些人看來,就是不倫不類。另外,西方畫家想要把中國的古代思想融入他們的畫作,更非易事。法國著名畫家杜尚(Marcel Duchamp,1887-1968)以顛覆西方傳統的藝術觀和消融藝術與生活的界限而聞名。給【蒙娜麗莎】的畫像畫胡須,把尿池送到展覽會,是人皆熟悉的話題。他反對西方重理性的二分法和劃界的傳統,而主張不分你我;反對繪畫只取悅於視覺,而主張「藝術服務於思想」。西方藝術史研究專家王瑞蕓說,在杜尚的作品中,「找不到他的自我,他是無我的」;「他用無來代替有」(29)。他的藝術觀「迥異於西方一貫的傳統而特別地接近東方,接近禪」(30),盡管他「從不談禪」(31)。他的境界可與莊子的「至人無己」相比(32)。他的哲學「近似中國老子的有無相生、是非混淆的哲學」(33)。的確,杜尚本人有中國傳統思想的某些特點,但單就他的畫作來說,是否很好地融進了中國老莊和禪的「無我」的思想,恐怕也難下定論;至於美國現代藝術界一些想學杜尚的人,則一直受西方傳統思想文化的影響,很難理解中國傳統,「在根本上完全不能領會禪的意義」(34)。不過,無論如何,還是王瑞蕓說得好:我們仍然應當「贊嘆美國文化驚人的包容能力。她對來自東方的、迥異於西方文化本質的東西,也力圖去消化吸收。美國現代藝術在50年代後的發展,哪怕是對東方禪的曲解或者說是美國化的領會,也還是一個蔚為壯觀的努力。……美國的現代藝術家們……他們什麽都敢嘗試,什麽都敢放棄。心中不存一點顧慮,思想上不背任何包袱」。美國現代藝術家的創新來自他們「對自由的追求」(35)。有著五千年來以「天人合一」和「無我」為特點的古文化傳統的中國當代藝術家和思想家們,是否也可以不把它當作「包袱」來背負,而「敢於放棄」,吸收一點西方思想文化獨立自由、自我創新、自我表現的精神呢?哪怕是對它的「曲解」和「中國化的領會」,是否也可以鼓足「探索的熱情」、「敢於嘗試」(36) 一下呢?當然,目前正在作這樣一些嘗試的藝術家和思想家也大有人在,但能否做到「心中不存一點顧慮」,則無論在主觀方面還是在客觀方面,都是一個值得深思的大問題。

也許有的學者和畫家會認為,我所強調的重主體性、重自我表現問題已漸成過去,當前更時尚、更尖銳的問題是如何看待後現代畫的問題。我承認這一點。但在中國整個藝術思想比西方「慢半拍」的現狀下,先著重談談重主體性、重自我表現的問題,也許不無現實意義。

(本文曾征求過中國著名油畫家、中央美術學院油畫系原主任聞立鵬教授的意見,謹此致謝。)

註釋

① 豐子愷:【西洋美術史】,第307、308頁,北京,東方出版社,2007。

② 見康德:【判斷力批判】第53節。

③ 張世英:【境界與文化】,載【學術月刊】,2007(3)。

④ The New Encyclopedia Britannica, Volume 9, 15[th] Edition, by Encyclopedia Britannica, Inc, Chicago, 1993, p.639.

⑤ 豐子愷:【西洋美術史】。第170頁。

⑥⑦⑧⑨⑩ 【現代藝術大師論藝術】,第4—5、16—17、17、11、18頁,北京,中國人民大學出版社,2003。

(11) 張世英:【新哲學講演錄】,第80—83頁,桂林,廣西師範大學出版社,2004。

(12)(14) 【現代藝術大師論藝術】,第49、58頁。

(13) 立體派畫家格萊茲(A. Gleizes, 1881—1953)和梅青格爾(J. Metzinger, 1883—1956)曾提醒人們,不要從字面上理解立體主義,過於絕對化,以至並置一個立方體的六個面,或在一個側面像中竟畫出兩只耳朵,鬧出笑話(見【現代藝術大師論藝術】,第39頁)。

(15) 康定斯基:【回憶錄】,見【現代藝術大師論藝術】,第72、73、80頁,北京,中國人民大學出版社,2003。

(16)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22) 康定斯基:【藝術中的精神】,第46、51、17、65、36、37、38、89、92、101、105—106、109頁,北京,中國人民大學出版社,2003。

(23)(24) 康定斯基:【藝術中的精神】,第109、119頁。

(25)(26)(28) 康定斯基:【回憶錄】,見【現代藝術大師論藝術】,第86、71—72、90頁。

(27) 喬治·摩爾:【十九世紀繪畫藝術】,第133、135頁,北京,中國人民大學出版社,2003。

(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36) 【杜尚訪談錄】,第182、232、238、182、236、244、245—246、245頁,北京,中國人民大學出版社,2003。