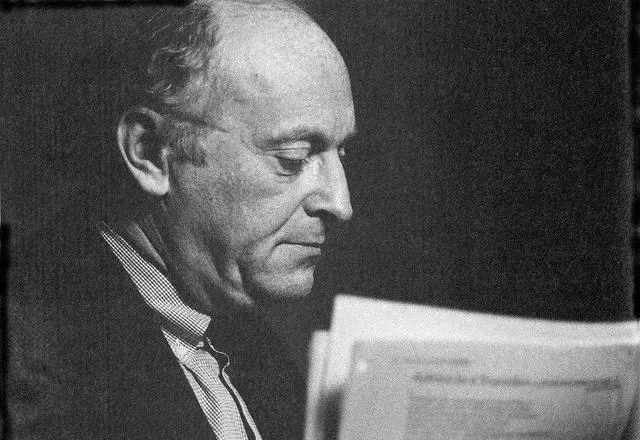

約瑟夫·布羅茨基(Joseph Brodsky,1940—1996),俄裔美籍詩人。生於列寧格勒一個猶太家庭,父親是攝影師,布羅茨基自小酷愛自由,因不滿學校的刻板教育,15歲便退學進入社會。他先後當過火車司爐工、板金工、醫院陳屍房工人、地質勘探隊的雜務工等。業余時間堅持寫詩,譯詩。

就整體而言, 書籍的確比我們自己更能實作無窮 。甚至連那些糟糕的書籍也能比它們的作者活得更長,這主要是因為,較之於它們的寫作者,它們占據著較小的物理空間。 在作者本人早已變成了一把塵土之後,它們常常還披著塵土站在書架上 。然而,這種形式的未來仍然勝過幾個健在的親戚或幾個不能指望的朋友的懷念,促使一個人拿起筆來寫作的動機常常正是這種對身後意義的渴望。

因此,當我們將這些長方形的東西,這些八開、四開、十二開之類的東西傳來傳去的時候,如果我們設想我們是在用雙手撫摸我們實在的或潛在的骨灰盒,我們是不會出大錯的。說到底, 用來寫作一本書——一部小說,一篇哲學論文,一本詩集,一部傳記,或是一本驚險讀物——的東西,最終仍只能是一個人的生命:無論好壞,它永遠是有限的 。有人說,理性的思考就是死亡的練習,這話是有些道理的。因為, 沒有任何人能借助寫作而變得更年輕。

同樣, 也無人能借助閱讀變得更年輕 。既然如此,我們自然總是傾向於選擇好書的。然而,這樣一個事實卻構成一個悖論,即在文學中,如同在任何地方一樣,「好」並非一個獨立自在的範疇,因為它是由它與「壞」之間的區別來界定的。於是,一個作家要想寫一本好書,他就必須閱讀大量的低階書刊,否則他就難以獲得必需的標準。在最後的審判到來時,這也許能構成對於壞文學的最佳辯護;這同樣也是我們今天參加的這項活動的存在意義。

既然我們全都是將死之身,既然讀書費時甚多,那麽我們就必須設想出一個系統來,可以使我們達到某種程度的效用最大化。當然,無可否認,我們在閱讀一本大部頭的、情節緩慢的平庸小說時也可能會得到快樂;還有,我們大家都知道,我們有可能同樣歡樂地沈溺於時尚。最後, 我們閱讀,並不是為了閱讀本身,而是為了學習 。因此,就需要簡潔,需要壓縮,需要融合——需要那些將人類各種各樣的困境置於其最敏銳的焦點之中的作品;換句話說,就需要一條捷徑。我們懷疑這樣的捷徑是否存在(它們是存在的,但此乃後話),因此,作為這一懷疑的副產品,在現有印刷品的海洋中還需要某種羅盤。

羅盤的角色,當然是由文學批評、由評論來扮演的。唉,這羅盤的指標擺幅很大。時而北方,時而南方(確切地說是南美),時而是其他方向;對於東方和西方來說也是一樣,其擺幅甚至更大。一個評論家帶來的麻煩(至少)有三重:一,他有可能是一個僱用文人,像我們大家一樣無知無識;二,他可能對某種特定的寫作方式持有強烈的偏愛,或者幹脆與出版業一同去牟取私利;三,如果他是一個天才作家,他就會使他的評論文字成為一種獨立的藝術形式,豪爾赫·路易斯·波赫士就是一個例子,於是,你就止於閱讀這些評論而不會再去閱讀那些書籍了。

無論如何,你都會發現自己正漂浮在那海洋上,四面八方都有書頁在沙沙作響,你緊抓著一只你對其浮力並不太信賴的木筏。因此, 一個可供選擇的方案就是去發展你自己的趣味,去構造你自己的羅盤 ,去使你自己熟悉那些特定的星星和星座,它們無論暗淡還是明亮,卻總是遙遠的。然而這需要大量時間,你會輕易地發現自己年歲已老,頭發花白,腋下夾著一本糟糕的書正向出口走去。另一個可供選擇的方案,或者也許僅僅是同一方案的一個部份,就是去依賴傳聞:朋友的一個建議,你偶然喜歡上的文本中的一個提示。這種做法盡管還沒有被以任何形式制度化(這倒不會是一個太糟的主意),它卻是我們大家自幼年起就非常熟悉的。然而,這最終仍只是一個可憐的保險,因為現成文學的海洋是波濤洶湧的,是不斷擴充套件的,就像這場圖書博覽會所充分證明的那樣:它本身就是那片海洋中的又一場風暴。

因此,哪兒才是我們的陸地(盡管這可能只是一座不宜居住的島嶼)?哪兒才有我們的好人星期五呢(更甭提一頭獵豹了)?

在我要提出建議之前——不!我所提出的並非建議,而僅僅是一個用來培養健康文學趣味的方案——我想對它的來源,亦即我卑賤的自我說上幾句,這並非出自我個人的自負,而是因為我相信,一種思想的價值是與其出現的背景相關聯的。說真的,如果我是一個出版家,我就會在我所出書籍的封面上不僅寫上作者的姓名,還要標明作者寫作每本書時的準確年齡,以便讓那些書籍的讀者們決定,他們是否願意去思考一個比他們年輕得多或是年老得多的人所寫書籍中的資訊或觀點。

我的建議源於這樣一類人(唉,我無法再使用「一代人」這樣一個詞了,這個詞具有民眾和整體的特定含義),對於他們來說,文學永遠是一種帶有上百個名稱的東西;這類人的社交風度會讓魯濱遜·克魯索,甚至會讓人猿泰山皺起眉頭;這類人在大的集會上感到不自在,在晚會上從不跳舞,常常要為通奸找出形而上的理由,在討論政治時非常註重細節;這類人遠比他們的詆毀者更不喜歡他們自己;這類人仍然認為酒精和煙草勝過海洛因或大麻;這些人,用溫·休·奧頓的話來說就是:「你在街壘中找不到他們,他們從不向他們自已或他們的情人開槍。」如果這類人偶然發現自己的鮮血在牢房的地上流淌,或是偶然發現自己在台上演講,那麽這是因為,他們並非某些具體的非正義的反對者,而是整個世界秩序的反抗者(更確切地說是不贊成者)。他們對他們所提出觀點的客觀性不存幻想;相反,打一開始,他們就堅持著他們不可原諒的主觀性。然而,他們這樣做,其目的並不在於使自己擺脫可能遭遇的攻擊:通常而言,他們完全意識到了其觀點及其所堅守立場的脆弱性。而且,采用一種與進化論者相反的姿態,他們將那脆弱性視為生物的首要特征。這一點,我必須補充一句,與其說是緣於如今幾乎每個寫作者都被認為具有的那種受虐狂傾向,不如說是緣於他們本能的、常常是第一手的知識,即正是極端的主觀性、偏見和真正的個人癖好才幫助藝術擺脫了陳詞濫調。對陳詞濫調的抵抗就是可以用來區分藝術和生活的東西。

現在,你們已經知道了我想要說的話的背景,我也就可以將那話直接道出了: 培養良好文學趣味的方式就是閱讀詩歌 。如果你們以為我這樣說是出於職業偏見,我是在試圖擡高我自己的這個行業,那你們就錯了,因為我並非一個拉幫結派的人。問題在於,詩歌作為人類語言的最高形式,它並不僅僅是傳導人類體驗之最簡潔、最濃縮的方式;它還可以為任何一種語言操作——尤其是紙上的語言操作——提供可能獲得的最高標準。

一個人讀詩越多,他就越難容忍各種各樣的冗長 ,無論是在政治或哲學話語中,還是在歷史、社會學科或小說藝術中。散文中的好風格從來都服從於詩歌語匯之精確、速度和密度。作為墓誌銘和警句的孩子,詩歌是充滿想象的,是通向任何一個可想象之物的捷徑,對於散文而言,詩歌是一個偉大的訓導者。它教授給散文的不僅是每個詞的價值,而且還有人類多變的精神類別、線性結構的替代品、在不言自明之處無需多言的本領、對細節的強調和突降法的技巧。最重要的是,詩歌促進了散文對形而上的渴望,正是這種形而上將一部藝術作品與單純的美文區分了開來。不過,我們必須承認,正是在這一點上,散文顯然是一個相當懶惰的學生。

請不要誤解我的意思,因為我並不想批駁散文。問題的實質在於,詩歌不過是恰好比散文年長,並因此走過了更長的路程。文學始自詩歌,始自遊牧者的歌,這遊牧者的歌要早於定居者的文字塗鴉。雖然我曾在一個地方將詩歌與散文的區別比作空軍和步兵的區別,但我此刻提出的建議卻不是在劃分等級或弄清文學的人類學起源。我想做的一切就是幹點實事,使你們的視線和腦細胞擺脫那許多無用的印刷品。人們可以說,詩歌正是為了這一目的而發明出來的,因為它就是高效的同義詞。因此,人們所要做的就是對我們兩千年的文明行程進行概括,盡管是以微縮的方式。這比你們想象得要簡單些,因為,一首詩遠不如一部散文那樣冗長。還有,如果你們所關註的主要為當代文學,你們的任務就真的很輕松了。 你們所要做的一切,就是花上兩個月的時間,用你們幾位母語詩人的作品將自己武裝起來 ,最好是從本世紀上半期的詩人讀起。我估計,只需讀上一打薄薄的書,你們就可以完成任務,在夏天快結束的時候,你們就能像模像樣了。

如果你們的母語是英語,我可以向你們推薦羅拔·弗羅斯特、杜文·哈代、葉芝、T.S.艾略特、溫·休·奧頓、瑪麗安娜·穆爾和伊莉莎伯·畢曉普。如果你們的母語是德語,我推薦的是萊納·馬里亞·里爾克、喬治·特拉克爾、彼得·胡赫爾和哥特佛萊德·貝恩。如果你們的母語為西班牙語,那就是安東尼奧·馬查多、費德裏科·加西亞·洛爾迦、路易士·謝爾努達、拉斐爾·阿爾維蒂、胡安·拉蒙·希門內斯和奧克維塔奧·帕斯。如果你們的母語是波蘭語,或者,如果你們懂波蘭語的話(這將成為你們的一個巨大優勢,因為本世紀最非凡的詩歌就是用這種語言寫成的),我則樂於向你提起列奧波爾德·斯塔夫、切斯拉夫·米沃什、茲比格涅夫·赫爾伯特和維斯拉瓦·辛姆博爾斯卡。如果你們的母語是法語,那麽當然是紀堯姆·阿波利奈爾、儒勒·蘇佩維埃爾、皮埃爾·勒韋爾迪、布萊斯·辛德拉斯、保爾·艾呂雅的一些作品,阿拉貢的少許東西,以及維克多·謝加侖和亨利·米恰爾。如果母語是希臘語,你們就應該讀一讀康斯坦丁諾斯·卡瓦菲斯、喬治·塞菲裏斯和雅尼斯·裏特索斯。如果你們的母語為荷蘭語,那就應該是馬丁努斯·尼約赫夫,尤其是他令人震驚的【阿瓦特】。如果母語是葡萄牙語,你們就應該讀費蘭度·佩索亞,也許還應該讀一讀卡羅斯·德魯蒙德·德·安德拉德。如果母語為瑞典語,就請讀圭納·埃克路夫、哈裏·馬丁遜和杜文·特朗斯特羅姆。如果母語為俄語,那麽至少可以說,要讀一讀瑪麗娜·茨維塔耶娃、奧西普·曼德施塔姆、安娜·阿赫馬托娃、鮑里斯·巴斯特納克、維拉迪摩·霍達謝維奇、維列米爾·赫列勃尼科夫、尼古拉·克留耶夫。如果母語為意大利語,我不想冒昧地向在座的各位提供任何名單,假如我提起了誇西莫多、薩巴、翁加雷蒂和蒙塔萊,這僅僅是因為我早就想向這四位偉大的詩人表達我個人的感激之情,他們的詩句對我的一生產生了相當重要的影響,能夠站在意大利的土地上對他們表達感激,我感到非常高興。

在你們讀完了上述這些人中任何一位的作品之後,你就會把從書架上取下來的一本散文擱在一邊 ,這不是你的錯。如果你能繼續閱讀那本散文,那麽這就應該歸功於其作者了;這就意味著,那位作者像我們剛剛提到的這些詩人一樣,對我們的存在之真理的確有某些補充;這至少表明,那位作者不是一個多余的人。他的語言具有獨立的力量或優雅。還有, 這就意味著,閱讀成了你們難以遏制的嗜好。說到嗜好,這並不是最槽糕的事。

請允許我在此給出一幅漫畫,因為漫畫能突出精髓。在這幅漫畫中,我們看到一位讀者,他的兩只手上都捧著翻開的書。他的左手上是一本詩集,右手上則是一部散文。讓我們來看一看,他會首先擱下哪一本書。當然,他也有可能兩手都拿著散文,但這將給他以自我否定的標準。當然,他會問道,什麽是好詩和壞詩的區別,如何能保證他左手上的書的確是值得費神一讀的。

好吧,首先,他左手上拿著的書十有八九會比他右手上的書更輕。其次,詩歌,如蒙塔萊所言,註定是一門語意的藝術,江湖騙子們在其中的機會非常之少。讀到第三行,一位讀者就能明白他左手上拿著的是個什麽樣的東西,因為詩歌能很快地產生感覺,其中的語言特效能立即讓人感覺出來。三行之後,他可以瞥一眼他右手上拿的那本書了。

正如我對你們說明的那樣,這是一幅漫畫。可與此同時我也相信,這也可能構成一種姿態,在這屆圖書博覽會上,你們中的許多人都會不知不覺地采取這樣的姿態。至少,你們要確信你們手上的書籍屬於不同的文學體裁。當然,讓眼珠從左邊轉向右邊確實是一個誘發瘋狂的計劃;不過,都靈的大街上再也沒有馬夫了,在你們離開這片會場的時侯,再沒有馬車夫鞭打馬兒的景象來使你們的精神狀態進一步惡化了。另外,一百年過去了,再沒有任何一個人的精神失常能對民眾產生太大的影響了,那些民眾的數量將超過這屆圖書博覽會上所有書籍中黑色小字母的總和。因此, 你們最好來試一試我剛剛推薦的那個小把戲。

選自【悲傷與理智】

約瑟夫·布羅茨基|著

劉文飛|譯