清代學術史研究最新力作

重新定位吳派代表惠棟的歷史形象

為清代學術研究找到更富生命力的探索路徑

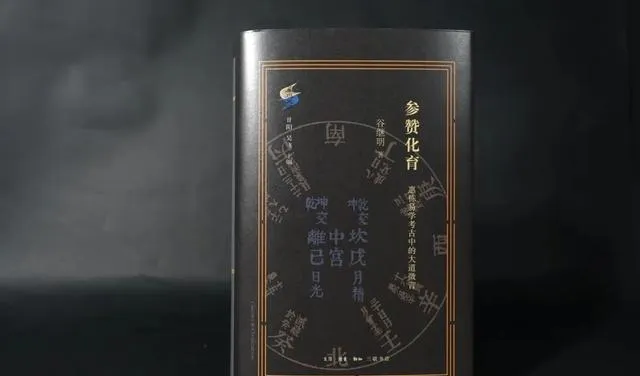

參贊化育

惠棟易學考古中的大道微言

谷繼明 著

「古典與文明」叢書

精裝,613頁,定價:99元

ISBN:978-7-108-07645-8

生活·讀書·新知三聯書店,2023年11月

內容簡介

本書以清代乾嘉吳派學術的代表惠棟之易學研究為主題。惠氏家族三代傳【易】,惠棟可謂是清代漢學派【周易】研究第一人。全書從惠棟家學淵源講起,說明他如何透過「師法」的方法論,從理學傳統轉進至自己的「一家之學」,樹立起漢學旗幟。惠棟將【易】之根本追溯至漢儒提倡的「元即太極」,又將作【易】之宗旨定位到與人之性情息息相關的「贊化育」,而深剖這些「微言大義」,則可知其以【易】為基礎統攝群經的深意,在於融匯易學與「明堂之法」,從而建構全新的政治設計,藉此呈現惠氏「述舊信古」、頗具革命性的經學政治理想。

清代學術史研究多年來以「義理-考據」「漢學-宋學」的對立框架為基礎,以往學界對惠棟的定位,局限於嚴守漢儒家法的考據學家,實際上掩蓋了惠氏極具特色的思想面貌。本書希望打破舊有窠臼,不僅為重新定位惠棟歷史形象提供新思路,更為清代學術研究找到更富生命力的探索路徑。

作者簡介

谷繼明

,山東大學哲學學士,北京大學哲學系中國哲學博士,現為同濟大學人文學院教授、博導。主要研究方向為易學、宋明理學、經學史。著有【周易正義讀】、【周易導讀】,整理註釋有【易漢學新校註】【周易外傳校註】【易學啟蒙通釋•周易本義啟蒙翼傳】【周易正解】等。

目 錄

(上滑以閱讀全部)

引言

第一章 家學建構與理學淵源

第一節 「四世傳易」的建構

第二節 宋學淵源

第三節 惠棟對宋易的修正

第二章 師法與易例

第一節 師 法

第二節 漢學與考據

第三節 易 例

第三章 微言:元即太極

第一節 漢代思想中的元與太極

第二節 無極、太極與四德之元:宋易的視角

第三節 乾初·太極·道本

第四章 大義:贊化育

第一節 占筮、寡過與贊化育

第二節 成既濟:贊化育的象數結構

第三節 推情合性

第四節 始於幽贊,終於贊化育

第五章 明堂大道:贊化育的落實者

第一節 明堂大道

第二節 聖王的工夫論

第三節 師 儒

第四節 明堂之法與太平之道

第六章 惠棟【易】著次第考

第一節 【周易古義】【周易本義辯證】

第二節 【易漢學】【易例】

第三節 【明堂大道錄】【周易述】

第四節 惠棟校讀諸【易】籍叢考

結語

附錄

惠松崖先生學行系年稿

王欣夫【松崖文鈔續編】校理

松崖文集補遺四則

參考文獻

引言

* 本文系 【 參贊化育:惠棟易學考古中的大道微言 】引言,註釋從略

文丨谷繼明

一

在一般的中國哲學史和思想史看來,清代是一個思想黯淡的時代。可我們仍然不得不面對它,近現代的學術與之有千絲萬縷的聯系。清代學術被認為「整理總結」了整個古典的學術形態——仿佛它本就要為古典學術畫上終點,以迎接現代學術到來一般。歷史不容許我們假想:如果乾嘉之後,中國沒有遭遇西方的船堅炮利,沒有被迫地進入近現代,清代的學術思想會發展成何種模樣。

因歷史不容假設,清代學術史、思想史的建構便呈現出目的論的樣態。這目的論自然遮蔽了清代學術思想復雜的面相,可我們又不能說它是憑空捏造。畢竟建立近現代學科的諸大師,從清學那裏學了不少的本領。

歷史具有連續性。中國並不是在1840年一下子就從古典世界進入現代世界,從此冰火兩重天;中國的思想和學術也不是從古典學術忽然跳入現代學術,從此古今相忘於江湖。中國近現代的文科學術,是清代的舊學與西方學科相互激蕩的結果。看看現在文史哲學科裏的常列書單就很清楚了。即便是哲學系,一旦涉及讀中國古代的書,也少不了推薦【清人十三經註疏】和【新編諸子整合】。這兩部叢書多是清學的成果,一部份是有清學傳統的現代學者的成果。

梁任公的【中國近三百年學術史】可謂是中國思想史學科的代表作。此書講完明末清初之後,以「清代學者整理舊學之總成績」四章來概括乾嘉以來的學術。「整理」二字頗為關鍵。清末民初大師們,從乾嘉那裏學來的,主要就是整理的本領。「整理」一轉手,就是「總結批判」了。

如果我們把「考據」約略等於語文學,把「義理」對應於現在的哲學,總會覺得二者充滿緊張。現實中,確實也有過文獻學家/考據學家與哲學家相互揶揄的橋段,哲學系和文史系相互排調的故事。出於這種分判,人們會對戴震感到困惑:考據學的偉大導師,竟然在私下裏對他徒弟說,我最重要的不是考據,而是我的哲學。這種看似分裂的狀態,使得余英時不得不借狐貍與刺猬之說來辯護,以為戴震的考據不過是謀生和學術主流的壓力,內心則向往義理之學,於是戴震變成了一個「披著狐皮的刺猬」?我們大可不必如此為難戴震或者懷疑他的真誠度。考據與義理的張力,並沒有看上去的那麽大。在戴震那裏,考據與義理已然分家。就現代學術而言,考據對應於語文學,義理對應於哲學。哲學與語文學的分立,也是現代學術體系建立的重要特色。哲學負責思想,語文學負責「科學」地研究語言、文本,二者看似對立,實則體現了極強的分工精神和專業精神。

此種專業和分工精神,在戴震那裏一轉手便能對接,無怪乎適之先生對戴震竭力表彰。他認為戴震的考據是「科學」的考據,其哲學是「科學」的哲學。這裏的哲學與語文學並沒有本質上的沖突,而是實證精神造就的雙生子。戴震既通考據,又善義理,只能說明他精力充沛同時擅長兩個領域,並不能說明他自己在學術精神上有多麽沖突或分裂。

可是學術史的敘事習慣了單執行緒,要對其成就分別勾勒。偉大的東原,因為兼擅這兩個領域,在兩個「史」的回顧中都具有很高的地位。就語文學史而言,戴震無疑是崇高的。看看他的「弟子」如段玉裁、高郵二王、阮元、焦循便知。考據學的核心技術,古音、天算、禮制,戴學皆有傳人。中國現代學術的語言學、古典文獻學等受其恩惠頗多。至於哲學史這條線,戴震在清代更是獨步。漫長的中國哲學史敘述,到了清代中期以後突然失語,竟然找不到符合標準的大哲學家,只好把東原請出來。按照余英時的敘述,東原生前迫於學術界主流,不得不裝成狐貍的樣子,懷著「正人心之要」的義理之寶去世。竟未想到一百多年後有許多大師表彰他的哲學思想,使其成為盛清黑暗死寂的思想天空中一顆璀璨之星。近八十年,這顆星被穿成一串,其他幾顆是張載、羅欽順、王廷相、王夫之等。另一種穿法是王夫之、黃宗羲、顧炎武、顏元等。於是休寧戴東原,與衡陽王船山一起,成為批判理學、反對專制、提倡啟蒙、解放情欲,推動新思潮的代表。

集大成的必須坐在後面,可坐在後面的不一定就能集得成。船山謂之集大成,東原實則是一個開新的人。船山融冶了北宋五子以及朱子陽明,上溯孔孟。於【孟子字義疏證】,我們看到的只是對於宋明理學的批評。

二

在當時同為學界領袖且為東原前輩的惠棟(松崖)呢?我們似乎很難給他定位。前面提到兩條線,東原皆在其中有崇高的地位。然而拿來測量一下松崖,都沒有太重要的地位。

惠棟(1697-1758)

一代文宗、兼采漢宋的大儒翁方綱讀了松崖【周易本義辯證】,睥睨道:「惠氏之學,其初亦是舉子空談耳,至後撰【易述】,則又漫衍自恣矣。」作為乾隆十七年(1752)的進士,舉子業中的佼佼者,翁方綱當然有資格對這位終身未中舉,連朝廷訪求經師(乾隆十五年)都被淘汰的「征君」不吝評點了。

袁枚不喜考據,更不喜漢學。他在書信中譏諷惠棟「以說經自喜」,還寫過一首【考據之學莫盛於宋以後,而近今為尤,余厭之,戲仿太白嘲魯儒】的詩謂:「或爭【關睢】何人作,或指明堂建某處。考一日月必反唇,辨一郡名輒色怒。幹卿底事漫紛紜,不死饑寒死章句。……或者收藏典籍多,亥豕魯魚未免誤。招此輩來與一餐,鎖向書倉管書蠧。」

對於袁枚這種「不喜佛,不喜仙,兼不喜理學」的「真性情」來說,他不喜歡惠棟倒也正常。但是考據學家也不怎麽喜歡惠棟。著名的考據學家王引之在給焦循寫信時就說:「惠定宇先生考古雖勤,而識不高,心不細。見異於今者則從之,大都不論是非。」惠棟對於明道、朱子的肯定,對於虞翻部份條目的批評或不用,或許心細的王伯申先生沒有讀到?

既然批評惠棟「識不高,心不細」,想來伯申先生是識高、心細之人。何謂識高、心細?我倒是聯想到了適之先生的一句口號:「大膽地假設,小心地求證」。大膽亮出創新觀點,不信古人,可謂識高矣;小心地搜集材料,歸納排比,推論出預設的觀點,可謂心細矣。

惠棟的弟子們,繼承的確實是惠棟的質樸之學。余蕭客作【古經解鉤沈】,主要工作在輯佚,極為費心勞力,卻仍被東原批評為「有鉤而未沈者,有沈而未鉤者」。然輯佚之學本來就是後出轉精,以後人聚書之多以及積累日繁來是非前人,稍失公允。且輯佚豈能代表惠棟的學問?惠棟之學的關鍵方法論在於師法,其學問目的在於斟酌漢說,重新建構經說(微言與大義)系統。為探求漢代經說,不得不輯佚。惠棟【周易述】,其註文雖來自鄭、荀、虞諸家,卻是以自己的語言加以融會,疏文中發明易例、提點微言、貫通大義,已遠出於漢註之外。此後清儒作諸經新疏,先輯舊註,其疏通則不過是正其訓讀、考釋其名物制度而已。即或其親炙弟子如江聲作【尚書集註音疏】,雖偶於註中參以己說,猶是僅止步於疏解舊註,無復惠棟追求微言大義的誌向。然則皖派以「信古而愚」目吳派,亦不為無據。

錢穆先生作【中國近三百年學術史】,矯正梁啟超同名著作之失,多有精確之見。其論及惠棟時卻說:「夫蘇州惠氏專門之學,其意本在於考古,而常州諸賢,乃尊之為大義,援之以經世,此則其蔽也。」惠棟之意果在於考古乎?然【明堂大道】與【易微言】、【易大義】又何說?且考古與義理,果不可相容嗎?【尚書】一開篇即「粵若稽古」,馬融、王肅釋為「順考古道」,今文及鄭玄解為「同天」;孔子曰「述而不作,信而好古」。是知考古之義,實蘊含無盡意味,非考據之學所可範圍。

三

惠棟信服漢儒之說,已被指責為「株守」。他還有更不為學者所喜的地方,乃其「神秘主義」色彩。章太炎謂:

自惠氏為【明堂大道錄】,已近陰陽;而孫星衍憙探【道藏】房中之說,張琦說【風後握奇經】,神仙兵符,幾於一矣。琦嘗知館陶縣,其後山東有義和團。劉逢祿以【公羊傳】佞諛滿洲。

陰陽家本出於羲和之官,這本是王官學中既尊且正者;【易】雲「一陰一陽之謂道」,不言陰陽何以談【易】。陰陽流於數術,雖有其弊,然【明堂大道錄】實不涉及此。章太炎將惠棟之學等同於數術,又以其為義和團之先師,實為欲加之罪。觀其註【太上感應篇】,洗去民間俗講及光怪陸離之解,歸本於六經,可知惠棟並非喜言神仙兵符之人。

然惠棟確實對道家具有好感。在他看來,道家道教也有古學今學之別:道教道家出於六經,先秦兩漢之道家能守師法,是為古學;南北朝以後之道家乃至宋元之道家,則已侈言頓悟,獨取心證,毀壞師法,是為今學。兩漢道教與讖緯有密切關聯,惠棟言【易】常及緯書,因緯書中多先秦古義。【明堂大道錄】即取緯書五方帝之說,建立明堂祭祀系統。然五方帝與上帝合為六天,此鄭康成已有之成說,惠棟不過略加引申,為何便以荒誕不經視之?太炎所反感的問題,歸根到底是天人之際的問題,這個問題在如今被思考了無數次,仍未得到解決。

【明堂大道錄】是本奇特的書,表面上考證明堂之禮,卻又無處不在言【易】。戴震讀後跟錢大昕說此書「如禹碑商彜,周鼎齊鐘,薶藏千載,班班復睹。微不滿鄙懷者,好古太過耳」。戴震說「好古太過」是因他嫌惡此書參照、尊信古書太多嗎?並不完全是。關鍵在於戴震並未讀懂此書——戴震絕頂聰明,【明堂大道錄】中每一處的征引和形制考索他都熟悉;但也因為他太聰明,想去思考惠棟作此書的意圖而實在想不明白。從「禹碑商彜」的稱贊可知戴震將此定位為考古之書,即完整地勾勒、描述出自神農至周代以來明堂的形制和功能演變。然此書又太過於綜羅(雜燴),幾乎把漢魏以前跟明堂有關的重要記述皆囊括其中。可以想見,戴震如此精明、追求精確不移的考證學家在面對這種收羅大量沖突異說的文本時,其內心是充滿疑惑、煎熬的。一方面惠棟的明堂制度不盡合歷史上的「事實」,一方面善於算術、喜歡畫圖的戴震要完全根據惠棟之說將它繪成圖紙,也存在諸多扞格。江聲親炙於惠棟,專門就其中問題與惠棟往復討論,仍感慨「再四思惟,終不通其制」。無怪乎其他人不理解了。

惠棟的明堂之學雖以考古的面貌出現,其實設計的意味遠大於考訂。若不是恢復明堂古貌,那麽是為未來而設計的嗎?又不完全是。惠棟不可能不知道,書中所言的古制,在他的時代及以後的百年也不可能實作出來。其【周易述】也與此類似,註文絕大多數本於虞翻、荀爽、鄭玄而成,卻不註明,有時甚至將兩家之說拼湊為一句,或者夾雜以己註,也不說明。但他自己的註,也是推本漢學的,在疏文中又疏解自己的註釋。打個比方說,他自己是既要在註中和鄭康成融為一體,又要在疏中做孔穎達、賈公彥。就是這種古今之間,考古與構想之間,古師說與己說之間模糊的狀態,使其著作仿佛籠罩著一層迷霧。惠棟要在其中寄予「大道」「微言」,僑居惠棟故裏的太炎先生不能理解,蜀地的蒙文通卻看得很真切。

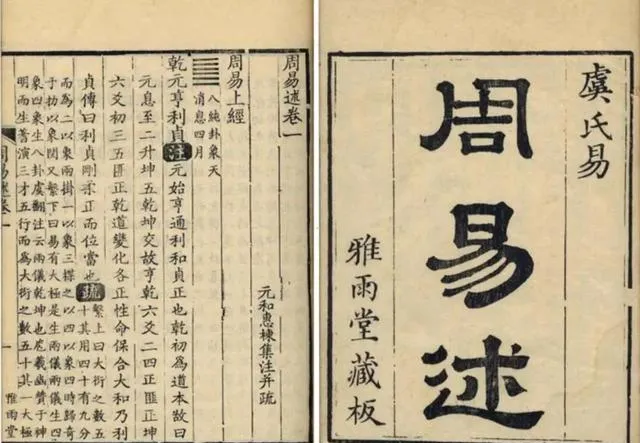

惠棟【周易述】,雅雨堂刻本

惠棟給沈彤寫信時提及「此書(【周易述】)若成,可以明道,其理與宋儒不異」——既要「明道」(而非拘於考據),又認可宋明理學內容(而非斥責「以理殺人」)的惠棟,大概也是一個被後來的學術思潮所錯認的導師吧。當擁繞著的潮水已經退卻,孑然屹立的他又會呈現出何種面貌,帶來什麽啟示呢?

四

惠棟稱「四世傳經」,將漢學推至曾祖惠有聲,實出於自己的建構。透過對比惠士奇與惠棟二人在【周易集解】上的批校「對話」,可見父子在對待漢易態度上充滿張力的交流。惠棟雖以「漢學」自立,其早期學術實亦脫胎於宋易。【周易古義】區分今古文、正俗字,最直接的來源即晁說之【古周易】及呂祖謙【古易音訓】;而【周易本義辯證】不僅是初步的以漢易訓釋補充、修訂朱子【本義】之作,更是宋代恢復古【易】風氣的延續。本書第一章即檢討惠棟與宋易的具體關系,試圖不落入籠統的「學術史」論述,而是具體呈現其學如何從宋易一步步轉出來。

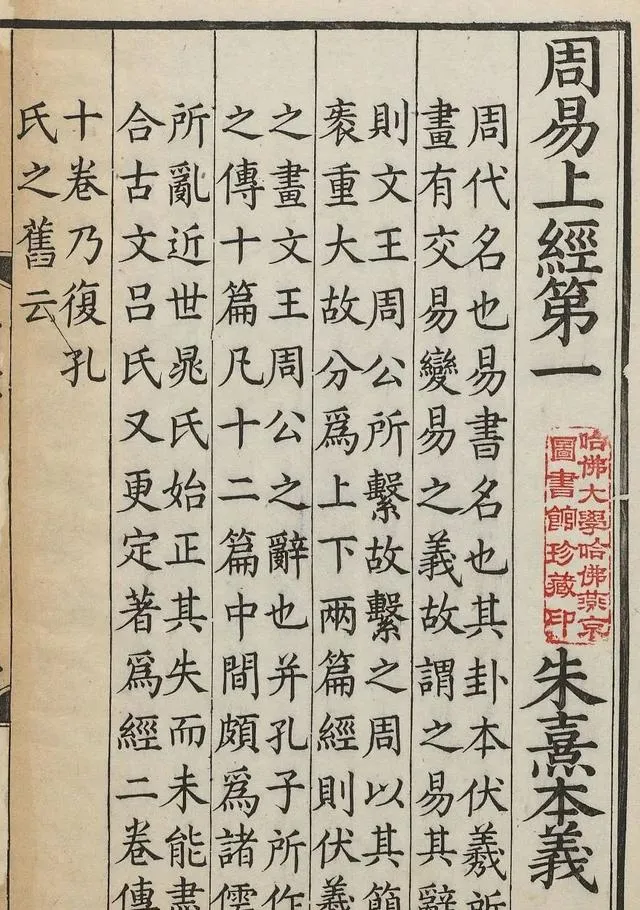

朱熹【周易本義】,清康熙時期刻本

惠棟從宋學中走出,其關鍵方法論在「師法」之建立。師法強調去古未遠的漢代經學在先秦淵源有自,其義例應當為經學研究所效法。惠棟倡導漢學,正因為漢人有師法,而宋元說經在惠棟看來是「自得於心」。漢學固然不是學問目的,但卻是必經之途。師法所傳雖關乎經文訓釋,但不僅僅是文字、音韻、名物、典章,而更在於義例,義例則為微言與大義之寄托。此則與清代考據學絕不相同。本書第二章即一方面比較師法與宋儒道統,一方面更要講清楚惠學與乾嘉考據學之區別。

進一步說,惠氏的「考古」實寄托了其微言與大義。其微言見於【周易述】所附【易微言】諸字目,以「元即太極」之說為根本。自元開始,至於天地位、萬物育,即是贊化育之大義。於【易】而言,太極分為乾元、坤元,乾坤交通成既濟,二五為中,相應為和。第三、四章即分別論述惠棟之微言與大義。「元即太極」說涉及「化育」哲學的根本,惠棟昌之,張惠言、姚配中討論之,在近現代哲學中亦有其伏脈;「贊化育」則試圖貞定人在天地之中的地位和能力。在這兩章中,我們也可以看到【周易述】「其理與宋儒不異」的真實情況究竟如何。

惠棟的微言大義,最終要透過政治設計來實作。贊化育是人類(聖王)之事,即需要落實到人類的組織結構。合於天道的組織結構,一言以蔽之曰明堂大道。此為第五章的內容。【大戴禮】謂「明堂,天法也」。在明堂之道的考察中,惠棟再次向我們展現了其經學家而非考據學家的特質,以易道融攝明堂之法,將上古制度與未來理想相融攝,提出了自己的政治設想。天與人,宗教與理性,聖與凡,古代與現代的張力,再次在其明堂之學中體現出來。

惠棟的思想和學術脫胎於宋學,繼而以「師法」與宋學對立,而其晚年則試圖在「古學」的體系中分判和融攝宋學。這些變化,在他的手稿、抄本不斷地增刪中可以看出。乾隆十四年(1749),惠棟五十三歲。是年正月二十一日,他在筆記中寫道:「道味滿於胸中。數年樂境,唯此為最。」這段話充滿理學氣息,所謂「道味」是何味道呢?考慮到本年他給沈彤寫信提及剛寫完乾坤兩卦的經疏,可見「道味」之悟,實即成既濟、贊化育及明堂之道。惠棟的易學著作可據此分成前後兩個時期。自二十多歲開始到五十歲左右,是惠棟考訂漢易、斟酌宋易,以積累潛伏的時期,又大致可分兩個階段。最初的【周易會最】【漢易考】【周易本義辯證】仍不免承接宋易的問題;而雍正十三年(1735)【周易會最】更名【周易古義】,以及【漢易考】改名【易漢學】,意味著他擎起了「漢學」之旗幟,建立了區別於「道統」的「師法」。但此時的「成既濟、贊化育」之道猶未發出。五十歲以後,是他真正「以述為作」的時期,其易學著作總體可稱【周易述】,又具體包括【周易述】【易例】【易微言】【易大義】【明堂大道錄】【禘說】等。惠棟自弱冠治學,至臨終猶不輟讀書撰述,其傳世手稿有多種,增刪之跡實為其生命精神的寫照。本書第六章即處理其主要著作的各種稿本、抄本、刻本,以期在文獻上呈現出惠棟學術宗旨的變化及其思想定位。因涉及諸多細節考證,故放在最後。前五章考察惠棟思想發展時亦有時涉及相關文獻問題,讀者可翻到第六章相應部份查閱。

可購買本書

轉載自公眾號「三聯學術通訊」

特別鳴謝

敦和基金會

文章原創|版權所有|轉發請註出處

公眾號主編:孟琢 董京塵 謝琰