自1934年美國學者葛維漢首次發掘四川廣漢三星堆遺址並提出「廣漢文化」的概念以來,考古學家已經在三星堆遺址開展考古工作88個年頭了。由於三星堆遺址1986年兩個埋藏坑和2020年六個埋藏坑的發現,造型奇異的青銅像設和青銅器具,數量眾多的玉石禮器、金器和象牙等,使得三星堆遺址和三星堆文化聲名遠揚,也使得學術界一度將三星堆文化視為高度發達的青銅文化,將三星堆國家定義為相當繁榮的成熟國家。不過,隨著田野工作的拓展和考古研究的推進,有一些現象已經引起研究者越來越多的關註:現象之一是,在三星堆遺址內或三星堆文化分布區,除了已經發現的三星堆埋藏坑出土有較多青銅器外,其他地點都極少發現青銅器,以至於有研究者做出了三星堆社群使用的青銅器都是長江中遊專業社群幫助鑄造的推斷;現象之二是,三星堆文化時期出現了廣漢三星堆這樣的大型邑聚,該邑聚具有成都平原乃至四川盆地中心都城的規模,但其下卻極少二級、三級的多層次邑聚;現象之三是,自三星堆大型城邑出現、三星堆文化崛起以後,原成都平原乃至於四川盆地星羅棋布的城邑和聚落都消失不見,三星堆文化衰落以後,這些聚落又紛紛出現。諸如此類現象,促使我們思考三星堆這樣一個具有早期國家發展程度的國家結構和特點的問題。下面,我們就將對於這些問題的一些思考呈獻給學術界,供學術界參考和批評。

一、三星堆國家的中央權力

三星堆文化是在四川本地新石器時代文化的基礎上,吸收外來青銅文化因素(尤其是技術和藝術)而形成的一種新的文化。在四川本地新石器時代的寶墩村文化向三星堆文化過渡期間,也就是考古學界所說的「魚鳧村文化」的時候,成都平原的邑聚盡管仍然保持著先前那種死者墓葬散布在生者居室周圍的習慣,但居室和墓穴往往變得更大,墓葬排列也從散亂變得整齊,墓葬隨葬品也稍微多了一些,一些先前不見的隨葬品開始出現。例如,在三星堆仁勝村的墓葬中,就出現了圓扣狀首的玉笄、鬥笠狀的白陶飾等,陳德安指出,這兩類物品都來自長江中下遊或黃河中遊地區,後者只見於河南偃師市二裏頭遺址。可見在魚鳧村文化時期,就已經出現遠距離貿易和文化交流,有來自東方的產品甚至人群來到四川盆地的成都平原中。到三星堆文化時期,先是出現了更多的二裏頭文化的因素,如陶器的封口袋足盉、細高柄豆、鑲嵌松石銅飾牌等;其後又出現大量來自長江中遊地區的文化因素,如具有地方特色的青銅尊和罍等,甚至還有相當數量的來自遙遠南亞印度洋海濱的海貝在三星堆埋藏坑中發現。三星堆國家的形成和發展,是多種內部和外部因素共同作用的結果,這是沒有疑問的。

在三星堆文化形成和發展的過程中,除了有資源、技術和藝術的因素隨著交流和特定人群的移動外,成都平原本地寶墩村文化內部多個彼此對立的城邦逐漸歸並為兩三個,最後集中為三星堆古城。這個過程,說明三星堆文化所代表的這個古代王國,其人群構成絕對不會是單一的,他們中間既有來自黃河中遊二裏頭文化分布區域的中原古族,也有四川盆地本地寶墩村文化和魚鳧村文化的古族(應當還有渝東嶺谷和川中丘陵地區哨棚嘴文化的古族)。即使四川盆地中心地區的古族,他們的族系構成也不是單一的,在三星堆文化以前的寶墩村文化和魚鳧村文化時期,成都平原應當就有多個族群,他們的活動範圍主要是以一個個相對獨立的古城為中心,彼此之間還很可能存在著敵對情緒甚至處在一種對立狀態。盡管目前從遺留下的相同的文化遺存來看,他們之間還很難區分為不同的古族,但我們應當知道,先秦古族遠遠還沒有結成穩定的族的共同體,考古學遺存中能夠保留下來的「硬遺存」也不容易透露出古族的內容資訊,我們拿陶器等遺物作為主要文化指征規範出的一種考古學文化中,通常可能包含了許多不同的族群。從古代統一事業的發展狀況來看,一個區域的古族數量總是由多到少,由多元到一統。以中國的腹地黃河中下遊地區為例,夏商周時代還存在著許多古族或古國。對於中原地區這種古族或古國林立的狀況,古人早就認識到了所謂「當禹之時,天下萬國,至於湯而三千余國」(【呂氏春秋·離俗覽·用民】),周武王伐商之時,「諸侯不期而會孟津者八百諸侯」。當時古國或古族當然不會太大,就像【戰國策·趙策三】所說:「古者,四海之內分為萬國,城雖大,無過三百丈者;人雖眾,無過三千家者。」這樣的狀況在四川盆地當然也應當存在。據曾經致力於四川古史研究的蒙文通考證,即使在戰國時期的巴蜀地區(即四川盆地一帶),國名或族名保留至漢晉時期的就「有百多個小諸侯存在」。可以想見,三星堆文化時期的四川盆地,古族或古國也應當是很多的。這些古族絕對不會僅限於四川古史傳說中的「蠶叢」「柏灌」「魚鳧」等蜀王族,只是這些古國和古族的名字,我們已經無從知曉。不過,廣漢三星堆遺址兩個器物坑出土的發式不同、服飾有別的大量青銅人像,卻給我們認識這一時期三星堆王國中的古族構成提供了難得的視覺材料。

我們考察沒有文獻記載的古代國家中央權力機構的執行情況,主要依靠考古材料反映的些許資訊,結合後世文獻關於當時國家中央權力機構的運作方式、民族誌材料反映的歷史發展行程相對落後地區的酋邦或國家權力構成及其施行機制等,做出一些可能性的推論。考古材料能夠反映古代國家中央權力的材料,主要體現在古代國家的中心都城遺址和陵墓內,都城內又集中在宮城內的大型建築基址的布局所體現的權力思想,陵墓則是主要陵墓與附屬墓葬體現的主從關系,及隨葬器物和影像紋飾所反映的權力擁有、等級關系等方面的資訊。不過,受制於建築基址的保存狀況和研究者的認識局限,關於一組建築基址的功能經常就會有朝宮、寢宮、宗廟、社稷等不同的看法,更難以判斷其中的國家中央權力分配、權力關系和權力執行等情況。古代陵墓規模較大,考古工作很難全面揭示整個陵園或墓地;陵墓在歷史上多遭盜掘和破壞,隨葬品大多保存不全,再加上中國古代的高品級器具,一般都是承載酒肉谷物等食品的容器以及相關器具,這些器具上的裝飾圖案也都是程式化的抽象裝飾圖案,很少有反映社會生活場景的雕塑和圖畫。所有這些,都制約著我們透過考古材料對沒有文字記載的古代國家中央權力分配和權力關系的理解。我們對考古資訊量非常豐富的二裏頭文化國家的理解,有可能就是延續著對有文字記載的安陽時期商文化的解釋模式,但二裏頭國家是否采用與商王朝同樣的中央政治,這就很難預判。非常幸運的是,三星堆文化盡管沒有發現文字,但考古學家在三星堆遺址發掘到了8個埋藏坑,這些埋藏坑中的埋藏物原先應該是三星堆國家神廟內的一整套像設、陳設和禮儀用具。這些像設中的真人大小的全軀大立人銅像、銅木復合的銅人頭像、表現儀式場景中多個人物的銅組像等,表現的都是不同等級、不同社群、不同職業的三星堆統治階級成員在祭祀場所中的形象。包括這些像設在內的三星堆祭祀區神廟中的全部器具,因某種緣故遭到損壞後,被三星堆人一次性埋藏起來。這些埋藏沒有被前人發現、挖掘和利用,基本完整地保留至今。如果將這些埋藏坑全部發掘,把所有出土文物全部修復,這對於認知三星堆國家中央權力機構的構成,無疑能夠提供非常豐富的資訊。

三星堆埋藏坑文物關於三星堆國家中央權力機構資訊,集中體現在青銅人頭像、場景組合人像、青銅動物杖首和包金圖案等類別的文物上。

我們首先從三星堆埋藏坑銅人頭像的種類和數量關系來看。迄今為止,三星堆埋藏坑出土的大量真人大小的青銅人像,除了一件站在雙層座子上的高1.8米的大立人銅像外,其余都是脖頸以上為青銅鑄造,肩部以下為木材雕刻的復合人像。木質的身軀遭受火燒和朽蝕,現在只有銅人頭像保存下來。這些銅人頭像數量較多,從已有考古報告的一、二號坑的材料來看,銅人頭像共57件,其中一號坑13件、二號坑44件。兩個坑所出銅人頭像有多種形態,但從頭發的發式來說,不外乎兩種:一種是人腦後拖一條辮子,我們下面簡稱「辮發」,其數有48件(一號坑9件、二號坑39件);另一種是把頭發卷在頭上用發笄或帶子等物件進行約束,也就是不拖辮子的,我們下面簡稱「笄發」,其數有9件(一號坑4件、二號坑5件)。後者包括頭頂戴索辮狀箍、腦後有蝴蝶結裝飾、前額兩鬢角有如雙角高高聳起的,這些都可以視為沒有辮子類別「笄發」下的一種變體。從已知的不完全的統計數據來看,三星堆埋藏坑內真人大小的人像以辮發者占絕大多數,笄發者數量較少,二者的比例大約為80%和20%。如果這些人像是三星堆都城內貴族階層的寫照,從這個統計數據,我們會得到三星堆國家的統治者是由辮發和笄發的兩個社群所組成,並且辮發社群可能占據主導地位的印象。(圖1)

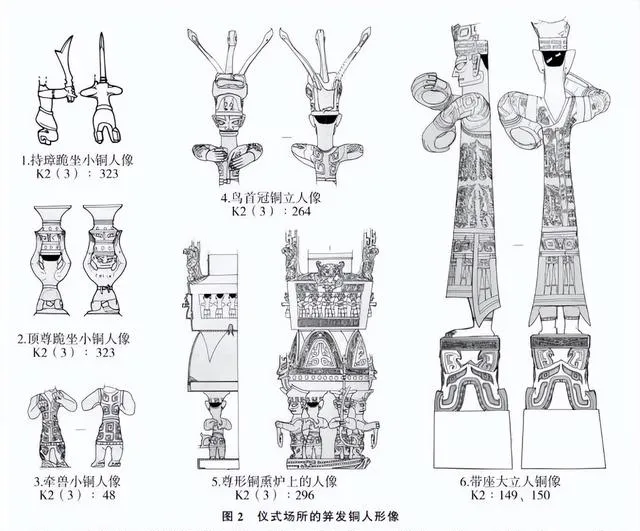

不過,如果我們接著將三星堆一、二號坑的所有可以辨識發式的人像合並在一起來考察,也就是將所有發式清楚的真人大小人像和各種小型人像合在一起統計,那麽,兩個坑的辮發人像數量沒有增加,仍然是47例,但笄發人像的數量卻增加了許多,由9例增加到24例,多了15例。另在一號坑中發現了1例散發且頭發上卷的小跪坐銅人像,新發現的三號至八號坑中也有數例散發銅人像。小型銅人像中,最值得註意的現象是,所有表現宗教儀式場所的組合銅像或具有神話色彩的單體銅像全部都是笄發者,一、二號坑沒有見到一例辮發者,只在八號坑發現兩例身著華麗法服、手持龍形或鳥形儀仗的辮發銅立人像,其姿態和服飾與先前二號坑的大立人銅像相同,只是體量大小差別較大且發式有別。這些笄發的銅人像好像都身處比較肅穆的禮儀場所,如二號坑那件身著華麗的禮儀服裝、雙手舉在胸前、站立在高台之上的大立人銅像(K2(2)∶149、150),二號坑頭戴鳥頭冠、雙手舉胸前的銅立人像(K2(3)∶264),三號坑新出頭戴尖脊帽,上身裸露、身著短裙、叉手而立的小銅人像(K3qw∶100)等。這種現象傳達給我們另外一個資訊,這就是在三星堆王國的統治階級內部,笄發和辮發這兩個社群的分工是不同的,笄發的社群有可能是掌握神權、從事原始宗教職業的社群,他們構成了三星堆王國的祭司或巫師一類的神權貴族集團。與此相對應,三星堆統治階級中那些辮發的社群,恐怕更多的是從事行政事務的管理,並掌握著軍事事務的世俗貴族集團。(圖2)

同一個國家的都城內的不同職業或不同執掌的統治階級,他們完全可以是梳著相同發式,穿著同樣衣服的人群,為什麽三星堆人要用不同發式來強調二者的不同呢?比較大的可能性就是,這兩種發式標識著三星堆國家兩大不同的族群。發式和服飾在早期社會中往往是族群重要的外部辨識標誌之一,掌握著宇宙知識、禮儀知識和藝術表達的族群,他們掌握著國家的宗教、祭祀、教化等權力,這是完全可能的。有學者認為,人類最基本的區別是性別差異,三星堆文化的辮發和笄發人群是三星堆人男、女性別的反映。這種可能性是很小的。古今藝術在表現男、女性別差異時,主要還是表現男、女的外部生理特征,而在三星堆埋藏坑的銅人像中,無論是辮發人像還是笄發人像,都沒有特意表現女性的顯著外表特征。唯一的似乎有點女性特征的頂尊跪坐銅人像,其裸露的上身表現了不太凸顯的胸部乳突,該人像究竟表現的是女性,還是胸肌發達需要負重的男性,也還不能完全確認。頂尊跪坐銅人像屬於笄發類別,如果該發型是女性的發式的話,其他笄發人像也應當是女性(或至少還有女性)可以辨識才是,然而所有笄發人像都胸部平坦,沒有任何女性特征,這就很不合理。笄發與辮發的區別是族群的不同,而不是性別的不同。

模仿真人體量的銅或銅木復合的人像群是以辮發占絕大多數,在表現儀式場合的小銅人像中卻幾乎都是笄發人像。這個現象說明,笄發人的社群盡管在三星堆統治階級中只占少數,但他們卻壟斷著宗教祭祀等領域。三星堆埋藏坑是三星堆古國毀棄神廟的埋藏坑,所埋藏的像設和器具都是宗教祭祀場所的物品,在這個特定場所出土的表現祭祀禮儀的小銅人像都是笄發人像,這也合情合理。如果我們的推論不錯,三星堆古國的統治集團就是由人數占多數的辮發族群和人數占少數的笄發族群組成,兩者有著權力上的分工合作,辮發族群的統治群體分管世俗事務,而笄發族群的統治群體分管宗教事務。三星堆古國的國家是貴族分權而非王權一統的早期國家。

在三星堆埋藏坑中,已經出土的可能是權杖的青銅杖首有兩件。一件是一號坑出土的攀龍銅杖首,杖首主體呈倒置圓筒狀,筒的一側有一條龍形的動物正在向柱帽頂端攀爬,上肢及頭部探出柱帽之上,銎口最大直徑不超過9厘米,通高達40.5厘米。該攀龍銅杖首原來應該套在一根粗大木杖的頂端,木杖身已經損壞無存,但銅質的杖首、杖尾及其附屬銅飾件卻保存了下來。筆者曾經主張將此攀龍銅杖首與同坑出土的歧身銅虎座等組合在一起,復原成為上龍下虎的龍虎杖。杖首是龍這種超自然的神異動物,表達的應該是對龍的尊崇,持握這柄粗大龍虎杖的人也應該擁有鎮伏老虎的力量和權威。另一件是二號坑出土的鷹首銅杖首,杖首呈連帶部份鳥頸部的鳥頭造型,鳥喙大且下勾,頭上有低矮的一道羽冠延伸至腦後,下端為略呈橢圓形、三面有卯孔的銎口,直徑在14厘米左右,通高40.3厘米。該銅杖的鳥首酷似老鷹,造型非常精煉傳神,是一件藝術精品。由於鷹的脖頸粗大,它的脖頸銎口下可能直接是木質的柱狀杖身,也可能在木質杖身的上端還雕刻有鷹的身軀。三星堆人本來就崇拜鳥,鳥既是太陽的化身,又是主神的形象,兩棵銅神樹上的太陽鳥也都是勾喙的造型,當時的權貴首領持握著這柄粗大的鷹首杖,就具有憑借神鳥的力量與鳥形的至上神溝通的象征意義。三星堆埋藏坑既出土了龍首杖,又出土了鷹首杖,如果這兩種權杖分別持握在擁有世俗行政軍事權力和擁有宗教祭祀權力的貴族首領手中,它們就分別具有不同的權力象征意義。如果這種推論不誤,兩種動物杖首的存在,也可作為三星堆國家中央權力兩分的一個證據。

三星堆一號坑還出土有被報告稱之為「杖」的黃金器具(K1∶1)。美國學者杜樸認為,「這根純金管中發現的木質炭化物碎片說明,它原來是某種木質物的鞘,在器物坑中其附近發現的龍形飾物可能也是這一原始組合的一部份」。如果這是龍首杖的組成部份的話,這也只是杖身中段外麪包的金皮(從直徑來看,很可能還不能完全包裹木杖身),本身不具備獨立性。我們感興趣的是該金「杖」的圖案:該圖案的最下方是兩個具有人神雙重特點的人頭像,在人頭上兩兩相對排列著四根帶羽箭,每根箭的前端射入一條魚的頭部,箭桿的後面各有展翅的飛鳥一只。金「杖」上的圖案實際上可以分為左右兩組,每組一人頭像、一鳥、一帶箭魚;鳥與帶箭魚紋重疊在一起,而人頭像距離前者較遠。考慮到以後金沙村遺址的同類圖案中,還有省略人頭只保留鳥和帶箭魚圖案的現象,鳥與帶箭魚的組合應該是該圖案的核心。由於這樣的圖案反復出現在三星堆遺址和金沙村遺址的高等級器物上,該圖案當然不是一般的裝飾,而很可能是標誌族群名稱甚至國家名義的一個徽號。應該註意的是,鳥與帶箭魚的徽號也是由鳥和被箭射中的魚兩個圖案組成,二者可以分別獨立。在與三星堆文化和十二橋文化有親緣關系的陜西寶雞氏墓地中,伯作銅器的「」字就是從弓從魚,可以視作符號化的弓與魚組合的會意字,表達射魚之意,射魚圖符可以視為三星堆國家的一個社群或族群的徽號。同樣,鳥這個圖符,無論是將其視作陽烏、魚鷹還是鳳凰,都可以獨立作為一個社群或族群徽號。由這兩個徽號組成的金杖徽號,可能當初想要表達的就是兩個社群或族群聯合的意義。(圖3)

綜上所述,三星堆國家是兩個貴族社群聯合執政的國家政權。射魚徽號的社群,可能就是掌握著世俗行政權力的辮發族群,他們的首領持握著龍首杖作為標識;而三星堆鳥徽號的社群,可能就是掌握著宗教祭祀權力的族群,他們的首領持握著鷹首杖作為標誌。在三星堆八號坑新出土的銅人像中,有一件辮發銅立人像,人像的雙耳耳垂插有尖端向前的獠牙耳飾,頭戴高冠,高冠頂端前傾,身著多層長衣(這件銅人像還沒有完全清理出來,照片不清,究竟幾層衣裳無法判斷,但至少有兩層),雙臂舉在胸前,手中持有一條頭下尾上的龍。該銅像或可作為三星堆辮發族群首領手持龍虎杖的形象寫照。這種由世俗貴族和神權貴族組成的統治集團,是三星堆國家中央機構的基本權力結構。這種分權的國家中央權力構成,只要能夠保持權力的平衡,當然有各司其職的優點;但如果某一方試圖涉足另一方的執司範圍,這種平衡就會被打破,就可能導致內部的動亂。三星堆埋藏坑的出現,三星堆邑聚的衰落,三星堆國家的瓦解,其原因可能就是中央權力失衡後的內部動亂所致。

二、三星堆國家的中央與地方

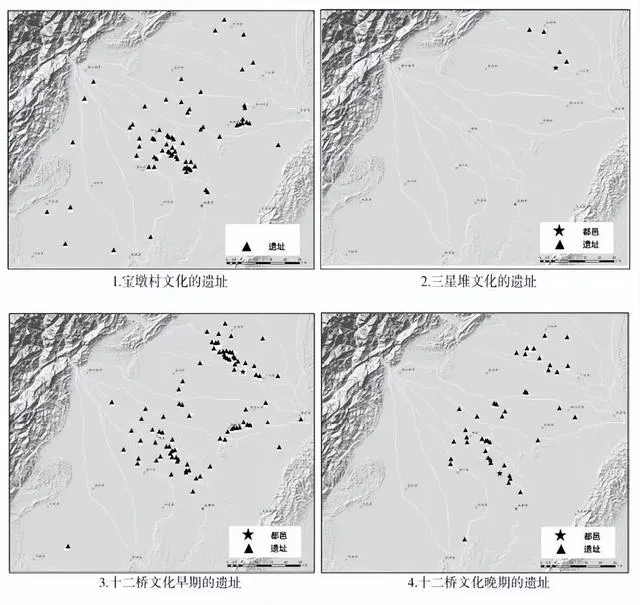

三星堆埋藏坑發現以後,大量的青銅、玉石、象牙和少許黃金等珍貴物品給人們一個錯覺,那就是三星堆文化是一個高度發達的青銅文化,三星堆國家是一個相當成熟的古代王國,三星堆王國的絕對王權已經確立。也正由於有這樣的認識,當人們看到青銅鑄造的站立在雙層高台上,身軀與真人大小差不多,身著三層華麗的衣服,雙手舉在胸前似乎握著一件禮儀器具的大立人銅像的時候,就自然將他看作三星堆王國或古蜀王國的王者形象,或王者兼大巫師的形象。直到最近十多年來,隨著成都平原和四川盆地先秦時期考古材料迅速增多和認識的不斷深入,一些學者開始註意到,與先前的寶墩村文化和以後的十二橋文化相比,三星堆文化的遺址數量和密度都異常稀少,與三星堆遺址和三星堆埋藏坑給人的印象形成過於強烈的對比。(圖4)

三星堆文化的中心都城三星堆城,其規模大大超過了之前的寶墩村文化的城邑,但在這座都城之外,我們只看到有一些都城的衛星邑聚依附在三星堆城周圍,這些邑聚的分布範圍僅局限在成都平原北部的沱江沖積扇,在遠一點的岷江沖積扇就基本不見典型三星堆文化的遺址存在。目前成都平原內可以明確為三星堆文化的遺址,除了三星堆遺址之外,僅有什邡市箭台村、星星村,廣漢市高駢公社、煙堆子、聯合遺址計5處。廣漢高駢公社曾出土過銅、玉禮器,遺址等級稍高,其他4處遺址應該都是平民聚落。上述5處地點與三星堆城之間的直線距離均不超過20千米,均坐落於三星堆城的北面鴨子河與石亭江之間,如果三星堆遺址是三星堆國家都城的話,這些遺址就都位於京畿地區,有拱衛都城之勢。在成都平原,還發現有不少介於三星堆文化與十二橋文化之間過渡階段的遺址,其數量達51處之多,是典型三星堆文化遺址的十倍,這些遺址不僅分布在沱江沖積扇上,也分布在岷江沖積扇上。顯而易見,三星堆文化遺址很少,直到該文化行將過渡到下一個文化時期時遺址數量才迅速增加。這種增加不是該區域三星堆社會因人口繁衍導致的聚落自然增加,因為在三星堆文化以前的成都平原,寶墩村文化的遺址也是星羅棋布,其分布廣度和密度遠超三星堆文化。據不完全統計,成都平原已經發現三星堆文化以前的史前文化遺址74處,其中早於寶墩村文化的桂園橋文化只有4處;寶墩村文化早期即一、二期的遺址也只有10余處;到了寶墩村文化晚期即三、四期,成都平原的遺址數量和密度比以前有了明顯的增長,已知遺址或地點共67處(有些遺址延續時間較長,同時具有寶墩村文化早、晚期的遺存)。值得註意的是,桂園橋文化遺址只見於成都平原西北邊緣地帶,屬於沱江和岷江沖積扇偏上的位置;寶墩村文化早期遺址主要集中分布於平原西北、西南地勢較高的區域,有土築城垣的城址占一定比例;從寶墩村文化晚期即三期開始,三星堆遺址可能已經成為沱江沖積磁區域中心聚落,以岷江沖積扇和沱江沖積扇這些規模較大的聚落和設防城邑為中心,周圍散布著小型無城濠聚落成為這一時期的基本聚落形態,那時的人群也開始從平原中部高處向地勢平緩且多水的東南部(也就是郫都區、成都市區、彭州、新都、青白江、溫江等地)擴充套件,這可能與水稻的廣泛種植有關。從三星堆文化之前成都平原史前聚落的演化行程來看,這是一個聚落數量從少到多、空間從西北到東南、結構從簡單到復雜的連續演化過程。隨著三星堆文化的形成,三星堆中心都城的崛起,成都平原先前的文化演變和聚落發展行程戛然而止,岷江沖積扇上原先的城邑、村落都消失不見,只有三星堆城所在的沱江沖積扇上還有少許聚落。成都平原先秦時期遺址的這種分布現象,不可能是考古工作不到位的結果,因為成都平原中部的岷江沖積扇是四川首府成都市的所在,這一區域近三十年來的城市基本建設規模和強度,都遠超過三星堆遺址所在的沱江沖積扇。另一方面,成都市早在20世紀90年代就已經有了相對完善的城市建設和基本建設場地考古前置的地方法規,建設之前的考古調查和勘探,建設過程中發現文物後的停工發掘等,都有相應的規程,因而城市建設和基本建設中的考古專案在全國首屈一指,發現的古代遺址數量眾多。無論是寶墩村文化時期的遺址,還是十二橋文化的遺址,其數量和密度都相當大,不可能恰好二者之間的三星堆文化的遺址沒有被我們發現。

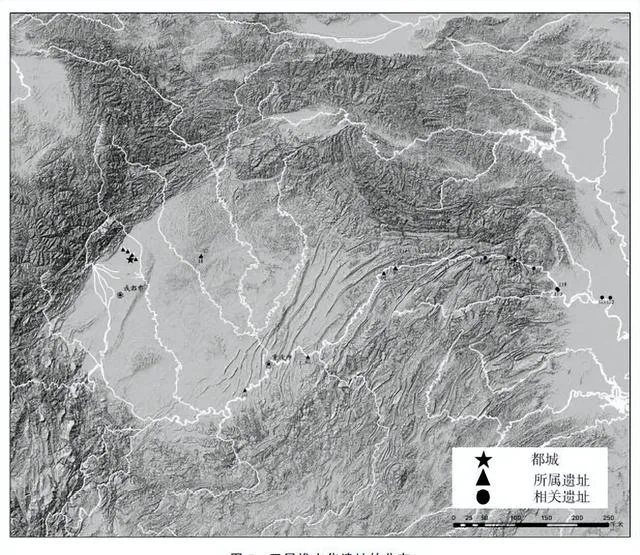

類似於成都平原三星堆文化前後遺址的分布現象,也見於成都平原以外的四川盆地其他區域。在盆地內盆中丘陵地區,目前可以確定的三星堆文化遺址僅有涪江流域的鹽亭縣麻秧鄉,20世紀80年代在涪江支流梓江流域的大坡山曾出土一組石璧;近年又在梓江階地的張家壩發現一處規模較大的三星堆文化遺址。大坡山石璧發現地點距離張家壩遺址不遠,後者在江邊階地而前者在階地外丘陵,二者應該具有邑聚內外的功能上的聯系。在盆東嶺谷地區,典型的三星堆文化的遺址也發現很少,已經發現的可以確認有三星堆文化堆積的遺址有重慶江津區大土遺址、涪陵區藺市遺址、萬州區中壩子遺址、雲陽縣大地坪遺址、絲栗包遺址共5處。到了盆地邊緣的奉節縣以東的長江沿岸,三星堆文化已經發生了變異,整個三峽地區都是三星堆文化與長江中遊文化的互動作用區。(圖5)三星堆文化走向衰落後,也就是三星堆文化向十二橋文化的過渡時期,四川盆地其他地區與成都平原一樣,出現了聚落迅速增加的文化復興現象,已經發現的這一時期的遺址大大超過了先前的三星堆文化時期,遺址數量已達53處。這些遺址不僅分布在盆地內的沱江、嘉陵江流域和長江幹流沿線,在盆地西緣的川西南山地,西部的青衣江流域的四川雅安、洪雅,西南的大渡河流域的漢源、石棉,長江南岸支流烏江流域的重慶酉陽與貴州沿河,貴州東北部錦江流域的銅仁,貴州北部高原赤水河流域的習水,西部山地的畢節也都發現了本時期的遺存。三星堆文化強盛時期與衰落以後的時期,遺址的數量和分布形成了鮮明對比。

三星堆文化遺址數量極少,除了個別遺址散布距離三星堆遺址較遠的四川盆地其他地方,其他都集中在三星堆城周圍,這個現象應該有其社會歷史的原因。對於三星堆文化遺址這種異常分布現象,一些學者已經註意到了,並對導致這種現象的原因進行了不同的解釋。於孟洲首先提出,成都平原內三星堆文化聚落的稀少可能與人口東遷峽江地區有關,而三星堆文化以後聚落數量的增加則與峽江地區人口遷入成都平原有關;以後於孟洲又重新審視了三星堆文化的遺址,對先前觀點進行了修正,提出三星堆文化晚期透過祭祀與宗教,凝聚並整合了三星堆文化的人口,從而使得聚落數量迅速增長。江章華則認為,三星堆文化聚落模式的形成原因不外乎岷江流域洪水頻發、外來文化驅逐了土著的寶墩文化人群、社會趨向集中管理與推行神權政治等;而三星堆文化聚落模式的最後消失不外乎洪水不再頻發或治水能力的增強、鄂西人群西遷成都平原、王權與神權的分化等。筆者先前也曾提出這樣的推測:三星堆文化聚落異常稀少的原因可能是三星堆國家對勢力所及區域嚴格管控的結果,軍事的掠奪和超經濟的壓迫,破壞了三星堆文化區社群賴以生存和發展的基礎,成都平原和四川盆地的人們有的被殺掠,有的遠走他方。

在以上多種解釋中,三星堆人口的整體遷出和遷入的解釋,恐怕要首先排除。人口從一個地區遷到另一地區,就會在新的地區出現相應文化的聚落並留下遺址,目前我們沒有發現這種人口遷徙聯動現象的物質證據,難以說明寶墩村文化以後聚落普遍消失的現象。不過,在三星堆文化的晚期,的確出現了大量新的文化因素,這種新文化因素從具有殷墟早期風格的青銅器開始,到三星堆文化末期還出現了新樣式的陶器。正如不少學者都已經指出的那樣,這種新文化因素主要來自長江中遊地區,包括青銅冶鑄工藝甚至工匠都有可能來自長江中遊一帶。正是有這樣新的人群進入三星堆文化的中心都城,才導致三星堆文化晚期的一些變化,導致十二橋文化新因素的出現和形成,以至於有學者提出了將三星堆文化晚期與十二橋文化早期合並作為一個文化「三星堆—金沙文化」的動議。值得註意的是,在與四川盆地相鄰的陜西南部漢中盆地一帶,也是在殷墟早期前夕開始出現了來自不同方向的青銅文化因素,其中一個主源就是長江中遊地區,從而形成了以城固和洋縣為中心的寶山村文化。寶山村文化的青銅鑄造技術和藝術樣式主要來自商文化及其長江中遊的文化變體,而殷墟早期前後這個時間節點,正是商文化在長江中遊地區和晉陜地區全面退縮的開始。與商文化這種全面退縮相呼應的,就是長江中上遊和陜西關中平原地方文化的崛起,江西贛鄱地區的吳城文化、湖南洞湘地區的費家河文化、陜西漢中地區的寶山村文化、陜西關中地區的先周文化等都興起於這一階段,四川地區的三星堆文化也在這個階段發生了較大的變異。顯而易見,這些地方文化的興起,與商文化的退縮、商王朝國力的減弱或統治模式的變化有密切的關系。一種可能的推測是,在這個以商王朝為主導因素的變化的歷史背景中,原先在長江中遊生息的掌握了領先青銅冶鑄工藝的族群或社群,有一些跟隨商人退回到商王朝統治的中心區,有一些則留在長江中遊地區當地國家或族群中,還有一些則因為不同的原因被陜南地區和成都平原的國家所吸引或被強迫,成為包括三星堆國家在內的技術、藝術和社會變革的一種力量。換句話說,三星堆文化早中期四川盆地及其周邊聚落消失的現象,難以用這些地區人群遷出來解釋;三星堆文化末期四川盆地即使出現一些聚落,恐怕也難以簡單用有些人群回遷四川盆地來解釋。至於洪水的原因,也難以解釋四川盆地丘陵地區和周邊山區三星堆文化時期聚落的消失現象,因為這些地區不像成都平原那樣會有水災的普遍威脅。唯有從三星堆國家的政治、宗教和經濟等方面尋找原因,才可能尋找到三星堆時期聚落異常現象的合理答案。

回到三星堆國家中央與地方關系的話題。既然三星堆國家的都城圈以外只有極少的聚落存在,推斷三星堆國家是中央對地方實施簡單掠奪統治的早期國家,應該是一種合理的推測。在這種相對扁平化的統治模式下,統治中心位於成都平原沱江沖積扇的三星堆國家,沒有設定等級化的金字塔形的多級聚落體系,而是在都城地區以外設定數量極少的統治據點或軍事基地,定期派出武裝力量在周邊進行打獵、搶劫和殺掠,將獵物、財物和俘虜帶回三星堆都城所在地,用於都城地區人們的日常消費、祭祀活動和對外交換。這些獵物除了通常的野獸外,大象應該是其中很重要的捕獵物件,因此三星堆遺址才能夠出土如此多的象牙。這些財物最重要的是糧食和飾件,它們是支撐三星堆國家運轉的物質基礎,三星堆埋藏坑出土的大量海貝也可能是掠奪而來。而俘獲的人口除了用於三星堆國家祭祀和生產活動外,可能也是三星堆國家用以換取其他地區貴重物品的一種資源。三星堆遺址出土的雙手捆縛的裸體石人像,或許就是這些俘虜的形象。

三、三星堆國家的武裝力量

三星堆國家中央政權的運作,尤其是位於都城的中央政權對地方的管控,無論是一種常規的分級行政管理模式,還是如上面我們分析的那樣,是都城加少量派出據點的軍事化管控模式,都離不開國家擁有的一定規模的武裝力量。如果有這樣的具有威懾和征服實力的武裝力量存在,三星堆國家就能對成都平原、四川盆地乃至於更遙遠的川西北高原和雲貴高原的前緣地帶實施強力管控,才能夠使得原先曾經一度分布著許多城邑和村落的區域,到了三星堆文化時期就沒有或只有極少的村落。換句話說,寶墩村文化時期的城邑和村落到了三星堆文化時期全都變成了廢墟,又沒有相應的新城邑和新村落在三星堆文化區出現,這種現象的最合理的解釋,就是三星堆國家擁有能夠遂行國家暴力的武裝力量。

令人疑惑的是,如果我們設想三星堆國家擁有足夠控制整個四川盆地的相對強大的武裝力量,就應該有能夠說明這些武裝存在的物質遺存的證據。但迄今為止,三星堆遺址和三星堆文化還沒有發現實用的青銅兵器,只在三星堆埋藏坑中出土有類似無胡戈造型的禮儀性青銅儀仗,以及類似柳葉劍造型的帶鞘劍和玉劍,似乎折射了三星堆國家武裝力量所用武器的點滴資訊。

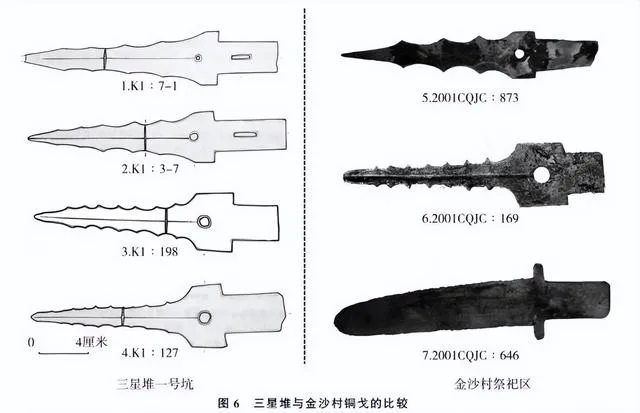

在1986年發現的三星堆埋藏坑中,曾經出土過相當數量的非實用的銅戈。一號坑中出有這類銅戈44件,二號坑中出有這類銅戈17件,2018年新發現的埋藏坑也有這類銅戈發現。這些銅戈都經過火燒,有的已經幾乎完全被燒熔。銅戈的質料都很輕薄,鋒部和刃部也不鋒利,原報告將其歸入非實用的「儀仗」類,無疑是正確的。(圖6)銅戈造型都為上下對稱、刃呈連弧形、本闌一體、本部圓穿、內部長穿或無穿的雙翼無胡曲刃戈,這類戈大致有兩類,一是窄闌或窄本的大連弧戈,二是寬闌或寬本的小連弧戈。這些銅戈的安裝應該與通常的無胡銅戈一樣,先將銅戈的內部插入戈柲上端的槽孔中,再以本部圓穿為中心,用繩索透過圓穿上下斜向繞過戈柲和戈內,固定戈頭並捆縛牢固後,即可使用。這些禮儀用戈平時可能是插在神廟門口或神廟殿內木架上的儀仗,舉行宗教祭祀儀式時才發給參與儀式的相關人員使用,故神廟失火後,這些豎立在空中的戈都被火燒得很厲害,以至於不少銅戈都被燒熔了。三星堆埋藏坑的儀仗用戈,盡管不能用於實際作戰,它們卻應是仿照三星堆人實用銅戈而鑄造,或以實際的銅戈為藍本,再加以改造、簡化和美化(如連弧的雙刃造型)的產物。

鑒於三星堆埋藏坑用作儀仗的銅戈數量較多,在以後十二橋文化時期的金沙村遺址祭祀場所也發現了一些這類銅戈,認為三星堆文化的軍事社群以戈作為主要的武器,應該是一種具有合理性的推測。

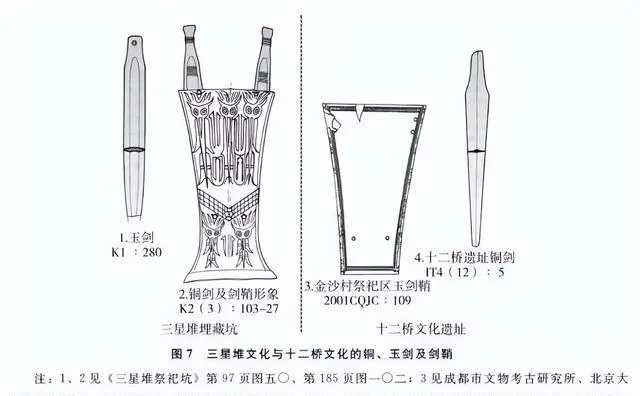

三星堆人的主要作戰長兵器是戈,但隨身佩帶的短兵器則應該是銅劍。三星堆二號坑出土一件模仿插有雙劍的銅劍鞘模型,原報告稱之為「人身形牌飾」(K2(3)∶103-27),報告將劍鞘中的兩柄柳葉劍的劍柄當成了人或動物的兩條腿,因而將器物上下放顛倒了,沒能辨識出器物的用途。胡昌鈺等註意到原報告此器的擺放方式與器身上裝飾紋樣的矛盾,認為「銅牌飾正確的放置法應‘雙腿’在上,‘雙腿’因此應改稱為‘雙柱’」。我們盡管不贊同該文作者將該銅器主體視為山體的抽象形態,將雙柱視為太陽神話中扶桑和若木的簡化的觀點,但該器的正確放置方式應該與器身上鸛鳥紋的方向一致,這個認識卻是非常正確的。王煒也主張該銅器應該是雙柄在上、正立鸛鳥紋的放置方向,並進而透過該銅器與以後金沙村遺址等出土玉劍鞘和銅帶鞘劍的比較,推斷該銅器表現的是帶雙劍的劍鞘,上寬下窄的亞腰形銅殼表現的是劍鞘外表,上面的兩根柱狀物表現的是兩柄柳葉劍的劍柄,並推測該帶鞘雙劍當初可能佩帶在銅立人一類立人像的背部或腰間。筆者贊同這種意見。(圖7·2)

三星堆文化時期,已經有柳葉形劍的使用。在三星堆一號器物坑中出過一柄柳葉形玉劍(K1∶280),劍的前鋒已殘,兩側緣有刃,後端柄部有一圓穿,殘長28.2厘米,如果加上殘缺的劍鋒,就與後來通常的柳葉形銅劍長短差不多。(圖7·1)該玉劍與後世通常銅劍不同的是,劍身一面微鼓,另一面微凹,這種做法在早期的玉鑿中可見,這是最初玉器模仿骨器做法的遺痕。利用大型動物骨骼作為武器、工具和裝飾品,是舊石器時代晚期的一項重要的技術成就,那時的人們在敲骨吸髓的過程中,首先會發現那些呈尖銳狀的斷裂端很方便作為某種用途的工具,以後就刻意用某種方式敲砸骨頭以便形成某種裂面的器具;在磨制技術發生以後,人類就會磨制剖開股骨一類骨料尖銳的一端,以便能制成骨匕或骨鑿一類骨器;以後的人們如果再進一步將器的前端磨尖,兩側磨成刃緣,後部留下捉手的部位,就可能制成骨劍一類器具。制作一柄有一定長度的骨劍需要優良的骨料,需要花費較多的時間進行加工,因而骨劍一類器具可能較早就成為當時上層佩帶的具有禮儀性質的武器,以後才有仿照骨劍制作的玉劍。如此模仿具有相當高程度的仿真性,就連骨劍特有的凹弧形髓腔和凸弧形外壁也都照舊表現。這種玉柳葉劍當然不是實用兵器,但這些禮儀性質的兵器應該仿照本來具有實用功能的骨劍制作,當三星堆人掌握了青銅鑄造技藝以後,仿照骨劍或玉劍制作青銅劍也就在情理之中。江章華曾全面收集柳葉劍的資料,推斷三星堆一號坑玉劍「便是後來巴蜀式劍的前身,在一號坑的時代應有了相應的青銅柳葉形劍」。這個推斷是可以成立的。

三星堆人的統治階級在禮儀場合使用玉石劍,但在實際生活中則應該使用青銅劍。在三星堆文化以後的十二橋文化時期,青銅劍已經有了一些發現,如在四川成都十二橋遺址就曾經出土過一柄青銅劍(IT4(12)∶5),其年代屬於該遺址的早期即十二橋文化時期;(圖7·4)另在相當於十二橋文化時期的陜西寶雞國墓地,基本上每座隨葬銅兵器的墓葬中都會有一柄銅劍,有的銅劍還有鏤空銅劍鞘。然而,在十二橋文化同時期的成都金沙村遺址祭祀場所,出土了多件禮儀性銅戈和一件可能是實用的銅戈,卻未出土銅劍,只出土了兩柄玉劍和兩件可以各自裝五柄玉劍的玉劍鞘。由此可以反推,只發現了玉劍的三星堆文化時期,尤其是在後期,三星堆人的武裝應該也裝備有銅劍。(圖7·3)

如果三星堆埋藏坑較多使用戈這種長兵器作為象征武器的儀仗,只有最高統治者的形象才佩帶劍這類短兵器的話,那麽我們可以進而推測,三星堆國家實際存在的武裝力量的武器配置,領帥的軍官可以佩帶著插在劍鞘中的多柄銅短劍,他們統帥的士兵則主要手持戈這種兵器。在青銅器具還沒有普及的時代,精工制作的實用銅兵器一般不會輕易挪作他用,三星堆文化時期是青銅器尚未廣泛使用的時代,當時的軍事社群用精致的實用銅兵器而神職社群使用輕薄的非實用兵器,這也在情理之中。三星堆文化以後的十二橋文化,青銅器的使用比三星堆文化普遍,但那時的人們仍然很珍視實用的銅兵器,金沙村遺址祭祀區(原梅園地點)出土的銅戈形器基本上還是沒有開刃的弧刃無胡戈,只有一件通常造型直刃無胡戈,後者雖刃部較薄,但卻「器表未作處理,制作上顯得較為粗糙」,恐怕也非實用的銅兵器。

我們知道,三星堆埋藏坑出土了大量的象牙,據不完全統計,象牙數量達498根,當時三星堆人應該捕獲甚至飼養著大量的大象。三星堆人沒有引進和馴養馬,大象這種長著很長獠牙的大型食草動物,可能也會被賦予力量和勇武之類的象征意義。已經發現的三星堆埋藏坑,坑內埋藏的器物之上都鋪著一層象牙,其中一號坑13根,二號坑60根,三號坑104根,四號坑47根,七號坑62根,最多的八號坑的象牙達到312根以上。在三星堆有規劃挖掘和埋藏的六個埋藏坑中,物品的掩埋頗有規律,都是先放置需要掩埋的各種材質的器物,再在器物上放置數量不等的象牙,然後才傾倒燒毀的木質像設和建築構件形成的炭渣和建築廢物,最後才填土掩埋。這種將象牙堆積在坑內器物上面的現象,可以理解為用象牙或大象守護這些被埋藏的物品,象牙具有後來軍營的「牙旗」「牙門」或官署的「牙門」即「衙門」之牙字的守衛寓意。按照現在主持和參與三星堆埋藏坑考古發掘學者們的認識,三星堆埋藏坑是毀棄神廟陳設和器物的掩埋坑,那麽,這些用來守護埋藏坑的象牙應當與埋藏坑內的其他物品一樣都來自三星堆人的神廟。可以想見,在當時三星堆人的神廟和宮殿等重要場所的門前,有可能本來就羅列有成排的象牙甚至有馴服的大象在那裏。在三星堆文化時期同時甚至更早,其他地區已經存在使用馴服大象的事例,如果三星堆的人們已經馴化大象,就不能排除他們將大象用於軍事的可能性,或許三星堆國家的武裝力量中就有乘坐大象作戰的部隊。【呂氏春秋·古樂篇】說:「殷人服象,為虐於東夷。」一般都將其解釋為商人駕馭著大象,去征伐叛逆的東夷族群。那麽,與商代基本相始終且存在聯系的三星堆國家,他們的軍隊中也有乘坐大象的分隊,也就不奇怪了。東周時期的楚國,也還有用尾巴上點著火的大象沖擊吳國追兵,以延緩敵軍追擊的案例,與之相鄰且氣候更加溫潤的長江上遊的三星堆國家,他們的軍隊也應該能夠使用象兵。

由於三星堆國家擁有相對強大的武裝力量,因而他們可以對周邊地區族群和古國發動武力征服。在三星堆國家與周邊族群和國家的戰爭中,必然會有許多死傷和俘虜,這些俘虜不一定都會被立即殺死,也有可能被用於祭祀活動和生產活動。在三星堆國家的都城內,不僅有紮辮子的辮發人和把頭發挽起的笄發人,還有一些被三星堆國家強力帶到三星堆都城內的外地人。這些人們頭發原先的式樣不清楚,但他們都被迫將頭發解開,呈現散發的狀態,有的頭發還向上豎立或向前卷曲,頭發呈現膠結或編結若幹股的現象。三星堆埋藏坑出土的散發小銅人像,有的應該就是這些非三星堆人的形象。從這些銅人像的衣著來看,有的人還穿得相當華麗,如三星堆四號坑出土的3件扭頭跪坐銅人像(K4yw∶65、244、268),他們可能是被俘獲的其他國家或族群的貴族;有的人穿著相對簡單,可能就是被俘獲的其他族群的一般人民,如三星堆一號坑卷發跪坐人像(K1∶293)。這些人在三星堆銅像群中,大都從事著負重等勞役工作,如扭頭跪坐銅人像,他們穿的衣服的衣襟和袖口都有花邊,應該屬於非三星堆人的外來族群的上層人士。

從三星堆文化時期的邑聚集中在三星堆中心都城周圍的現象看,當時三星堆人們的社群也主要集中生息在都城周圍,也就是成都平原的沱江沖積扇上。這種現象與四川東周時期蜀國滅亡前巴蜀文化的邑聚分布狀況非常相似。屬於古蜀國的巴蜀文化邑聚體現在遺址和大量很容易辨識的船棺墓地上,這些遺址和墓地在秦滅巴蜀以前,基本上都集中在成都平原的岷江沖積扇上,主要圍繞著當時的都城——成都的東、北兩面散布。分布在都城郊區以外的重要邑聚,除了成都平原沱江沖積扇上的什邡城關鎮墓地外,就是靠近盆東嶺谷地區的四川宣漢縣羅家壩遺址,該遺址由於深入巴地,曾被誤認為是巴文化遺址,現在已經逐漸得到糾正。此外,在重慶以東的長江沿線,分布著數量眾多的既具有濃厚楚文化因素又有巴蜀文化因素的遺址和墓地,這些沿江的聚落,除了少數是楚國一度深入後的遺留外,其他應該都是巴國的墓葬。筆者曾經寫文章論述,東周時期的開明氏蜀國的軍事力量「五丁力士」,平時都集中在成都及其附近,遇有重大戰事時就由蜀王親自領軍外出作戰,戰役完畢後又返回成都駐地。蜀國國王管控地方嚴酷,秦滅蜀前夕,司馬錯與張儀在秦都的朝廷辯論中曾說:「夫蜀,西僻之國也,而戎狄之長也。而有桀、紂之亂,以秦攻之……不傷眾而彼已伏矣。」(【戰國策·秦策一】)因而秦滅巴蜀後,巴蜀各族群對秦國統治普遍認可,巴蜀文化也因此發展到了頂峰。

商代的三星堆國家與東周時期的開明氏蜀國,他們的中央與地方的關系和武裝力量的情況是不是也基本相同呢?

結語

三星堆文化是成都平原、四川盆地及其周邊地區最早的青銅文化,是該區域最早出現唯一性中心都城的早期國家。這個國家的中央政權結構系世俗貴族與神權貴族共同執政,絕對王權在相當長的時期內都還沒有確立,直到三星堆文化末期才發生了爭奪絕對權力的內部爭鬥。整個國家對地方的管理采取的是國家都城集中全國軍隊進行威懾,定期派遣軍隊外出征伐,並在勢力範圍的要地建設少數據點駐軍的直接統治方式,還沒有采用多級官僚管理地方的金字塔形網絡結構模式。在這種情況下,將三星堆國家稱之為「三星堆王國」,認為它屬於「廣域王權國家」,恐怕也未必恰當。三星堆國家具有不同於後世絕對王權或中央集權國家的早期國家的自身特色。