蘇軾有雲:「讀書萬卷不讀律,致君堯舜知無術。」澎湃新聞·私家歷史特別推出「洗冤錄」系列,藉由歷朝歷代的真實案件,窺古代社會之一隅。

確保自底層到頂層的資訊暢通和真實,是維持龐大帝國的統治者們所面臨的共同挑戰。康熙皇帝曾言「廣開言路,為圖治第一要務」;乾隆皇帝也強調「言路不開,則耳目壅閉」。真實資訊的獲取需要成本,尤其是在層級森嚴的官僚組織和復雜的官文書傳遞流程中甄別真實資訊,並非易事。乾隆四年的雄縣知縣彭體仁隱匿災情彈劾一案,就折射出清代官僚制度內部資訊傳遞和官僚監察的難題。

開端和調查

乾隆三年十二月,都察院左都禦史索柱在巡查途中經過雄縣,發現該縣東部數十裏地區深陷水災,當地居民普遍抱怨在水災發生後未得到及時救濟。第二年三月十一日,索柱在向乾隆皇帝的奏折中詳細描述了這一情況:

臣去年十二月出京路經直隸之雄縣,聞署縣彭體仁辦事糊塗,專批佐貳。該縣被水,籽粒無獲,乃謊報並未成災。及該督委員查勘,則指夏間所收之麥,與水中撈獲之麻稽為秋收實據,以致災黎不蒙賑濟,日受追征之苦。臣過縣時見雄邑之東南水連數十余裏,直接文安交界,土民鹹稱次年亦難涸幹。四面鄰邑均食賑濟,而雄縣之被水圍繞如石橋村、孟家莊、李村、王冬村,以及齊官村、龍華村、夏村、史哥莊等處,與任邱縣因災賑之五官村比鄰而居,不能一體沾沐聖恩。且城之西南有村名馬蹄灣者,半屬新安縣半屬雄縣,屬新安者食賑,屬雄縣者征糧等語。今臣回京再訪受災各村,僉稱涸出水地趕種麥田者,僅十之一二。可望種大田者,不過十之二三。其余仍水深二三尺,及四五尺,斷不能耕種。而知縣彭體仁祇知修理書房花園,時常演戲行樂,開印即比錢糧。近聞新任總督有親查水地之信,始知恐懼,令借截留米石,又鄉地肯保方準借給,仍多添一番掯勒。臣思窮民被災,既不能與四面鄰邑同沾皇恩,而正供徵之火耗催之,應借之項又掯勒,稽遲之民將何以堪,此仰祈皇上勅喻直督速委贒員查明水村莊,加意撫恤,暫停徵比,將彭體仁嚴參重處,庶民怨得伸,均沐生成之厚恩矣。

索柱獲知雄縣水災的訊息純屬偶然。乾隆三年冬,他在出京辦差的途中路過雄縣,目睹雄縣東部田地成為廣泛的水域,村莊陷入水淹之中。當地居民反映水災將持續到下一年,並抱怨知縣彭體仁虛報實情,導致雄縣居民未能享受到應有的賑災救濟。索柱得知災情後並未立即上報,而是在完成公務返回京城時再次路過雄縣,經過進一步調查後,才向乾隆皇帝報告此事。

乾隆四年春,索柱進行了第二次調查。當地百姓表示,盡管積水已經退去,能夠趕種的麥田僅有十之一二,大田僅有十之二三,而其他田地仍然深陷水中,有的甚至達到四五尺深。索柱在本次調查後指責知縣彭體仁,批評他只顧在花園中娛樂,截留米石並虛報收成,企圖掩蓋真實的災情。

然而,值得註意的是,作為都察院左都禦史的索柱並未直接彈劾彭體仁,而是轉而提到彭體仁的上級直隸總督孫嘉淦,指出他有查災情的經驗,並建議由孫嘉淦委派官員進行調查。索柱的調查請求得到乾隆皇帝的支持,皇帝在奏折中批示孫嘉淦全面調查此事。

於是,孫嘉淦委派保定府知府,即彭體仁的上級倪象愷,親自前往雄縣實地調查。經過仔細調查後,倪象愷認為盡管雄縣去年(乾隆三年)確實有多個村莊遭受水災,但積水迅速退去,因此在調查時判定為「未成災」。此外,索柱在奏折中提到的村莊,去年冬季的積水已經減退六七成,土地也已經種上了麥禾。由此,倪象愷進一步強調,這些村莊屬於「一水一麥」之地,即夏秋季節積水,冬季水幹後方可耕種——換言之,索柱路經時看到的田地積水並非災害的結果,而是冬季澱邊田地的正常狀態。至於索柱提到的「石橋村、馬蹄灣」等其他村莊,它們本就是澱中村莊,以打漁為生,淹沒在水中是常態。倪象愷的報告隱含地指出禦史索柱不熟悉當地情況,造成了「災情」的誤解。

在派遣官員進行在地調查的同時,孫嘉淦還查閱了「水災」當年,即乾隆三年當時的直隸總督李衛所報告的文書。在李衛的報告當中,雄縣知縣彭體仁確有報告當年六月二十四和二十五日,天降大雨,河道中水位升高,雄縣內有多達五十二個村莊受到淹沒。知縣彭體仁派員進行災情勘察——而根據當時的災情勘察結果,水災並未造成嚴重影響,田地中有六七分的收成已被收起。只需要適度出借麥種和口糧,當地百姓就能渡過難關。直隸總督李衛還派遣鄰近新城縣知縣馮景對此災情進行復查,馮景也確認了彭體仁的報告符合事實。

調查至此,本案出現了兩個大相徑庭的故事,而兩者均有一定證據支持。一方面,禦史索柱的上奏來自於親眼所見、親耳所聞的故事;另一方面,倪象愷和馮景的兩次實地核查結果相同,馮景的報告還被前總督李衛所確認。那麽事實的真相究竟是如何呢?

事實和裁斷

作為案件的主辦官員,總督孫嘉淦如何進行應對?筆者細察索柱和倪象愷的說法,二人主要爭點有以下兩個:雄縣被淹沒的田地究竟屬於受災還是常態?雄縣知縣彭體仁有沒有瞞報災情?若要確認兩個問題事實,就必須從更廣闊的背景入手,不能只關註奏折所提供的資訊。

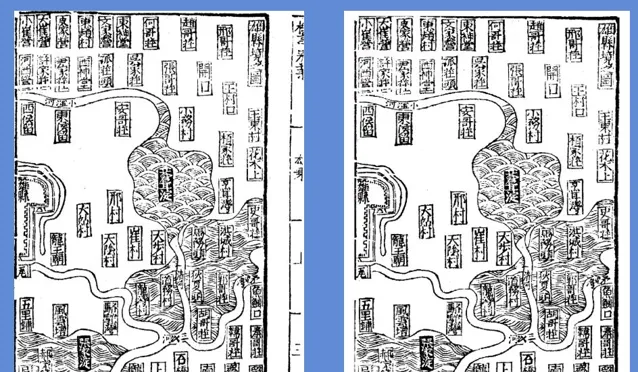

雄縣位於大清河流域白洋澱邊緣,符合「一水一麥」之地的特征,所謂「一望平蕪,雖不免年年過水,而水過沙留,次年麥收豐稔,所謂一水一麥是也」。根據明清兩代的記載,水災和賑濟對於雄縣而言並不罕見。臨近新安縣誌中的記載顯示,在乾隆三年雄縣確實經歷了嚴重的水災,這正是禦史索柱目睹的情景。此外,索柱所見到的村莊被水圍繞的現象也表明雄縣在乾隆三年冬天確實遭受了水災。根據【雄乘二卷】和【雄縣新誌】中的地圖,索柱提到的「史哥莊」是唯一一個建在澱中的村莊。其他如石橋村、李村等則是河流邊的村莊,雖然冬日可能會被水淹,但村莊本身並非澱中村莊。索柱路過雄縣時目睹的是縣東南連片積水數十裏,多處村莊被水圍繞的景象確實表明受到了災害的影響。

地方誌裏的雄縣地圖

另外一個值得註意的制度背景是清代的勘災和蠲免制度。在清代,涸出土地的比例對於災情判定和賑濟方式至關重要。判定水災災情的情況,清代通常根據一至十分的輕重程度進行區分。順康年間,水災若是被認定為五分以下的災情,即被視為「不成災」,蠲免的振幅也很小。到了雍正年間,災情判定更加詳細,政府賑濟力度增大,即便是六七分「勘不成災」,也能得到賑濟。在乾隆三年,即便是五分「不成災」的狀況,地方官查勘後也可免除十分之一的錢糧。然而,在蠲免與否界限附近的三至六分災的情況,較為難以判斷。

面對兩個差異甚大的故事版本,總督孫嘉淦認真審視了兩位官員的陳述。索柱聲稱只有乾隆四年初此地幹涸了不超過三成的土地,春季麥田的種植也受到威脅;而倪象愷則表示幹涸的土地有六七成,對春季的種植並無妨礙。索柱和倪象愷實際的爭端,是兩三分災和六七分災的差異——而此差異,會導致賑災方式的不同,進而影響知縣彭體仁是否失職的判定結果。孫嘉淦反復推敲,認為即便按照倪象愷的說法,到了乾隆四年三月,土地涸出的比例也僅為六七分,而回到乾隆三年冬天,雄縣被淹沒的土地肯定更多。

總督孫嘉淦沒有完全接受馮景、倪象愷的說法。他認為,村莊被水圍困無疑屬於受災情況,但災情並不嚴重,不會影響「一水一麥」之地的春季麥田種植。雄縣被認定為災區後,需要進行賑濟,孫嘉淦的解決辦法是免除雄縣所借的糧種,而將其作為賑災物資。雄縣所借的糧種已經運抵,政府實際上並沒有承擔更繁重的救災事務。相較於常見的發賑米、賑銀或以工代賑等賑災方式,免除所借糧種的債務對政府而言無疑是最便捷的。至於另外一處索柱和倪象愷的爭議點,即雄縣知縣彭體仁是否作為,由於兩方均無確鑿證據,索柱的指控未被接受。

孫嘉淦提出的處理方案被乾隆皇帝認可。知縣彭體仁因勘災不實、罔恤民瘼被彈劾,後被革職。被革職的彭體仁在乾隆五年四月七日又再次被參劾,要求他補回雍正十三並乾隆一至三年扣存廩給等項銀兩,此項追繳直至乾隆十五年五月大學士兼戶部尚書傅恒確認彭體仁已無產業方才告終。

總督孫嘉淦最後認定的故事是否最貼近乾隆三年雄縣水災的真實情況,已不得而知。從其他旁證所提供的資訊而言,乾隆三年水災的發生是毋庸置疑的,但雙方爭議的焦點,即水災的嚴重程度和知縣彭體仁的瞞報情況,其實兩方的故事都並沒有足夠的證據支持。那麽,在事情的真實尚且不完全清晰的情況下,為什麽負責案件的直隸總督孫嘉淦就能認定一個「真相」並進行處理呢?在某種程度上,雄縣水災和彭體仁彈劾案並不是一個追查真相的「青天」故事,而更接近一個反映清代官僚體系的資訊傳遞和權力結構特點的常規案件。比起「真相」,處理結果可能更為重要。

常規和非常規資訊

直隸總督孫嘉淦的上述處理手法,與清代官僚系統內層級之間資訊流動和責任分配的情況密切相關。就局限的資訊進行穩妥判斷,這是清代上級官員的常見難題。當然,這一問題不僅局限於本案,這是清代「治官之官」普遍面臨的挑戰。

本案資訊的主要來源包括雄縣知縣彭體仁的報告、新城知縣馮景的復查報告、禦史索柱的觀察以及倪象愷的調查報告。其中,彭體仁和馮景的報告屬於常規資訊。而直隸總督李衛基於他們的報告做出判斷。這種常規資訊系統在處理災情時存在局限,因為它依賴於下級官員的報告,而這些官員的忠誠度和責任心可能會影響報告的可靠性。此外,考慮到清代官僚組織的制度設定和權力結構,細密的考成方式和上下連帶責任制度雖然在一定程度上促使官僚組織自行監察,但也在另外一方面使得報告的真實性更加值得推敲。

平行於常規資訊,非常規的資訊呈現出一種突發性、非系統性的特點。禦史索柱的觀察是一次偶然的事件,他在路過雄縣時偶然得知當地情況。然而,由於索柱對雄縣地理和農業情況的不熟悉,他提供的資訊存在一定的不確定性。此外,索柱的報告未深入討論「一水一麥」之地的情況,也未考慮田地積水退去比例和當地小麥種植時間的關系。

此案呈現出清代兩種資訊渠道的組合可能存在的「短板」:盡管常規資訊具有嚴格的復查監督機制,但過於依賴下級官員的忠誠度和對本職責的責任心;相反,非常規資訊可能提供另一視角,但其本身存在偶然性和準確性問題。在資訊沖突時,深入調查通常成本高昂。決策者獲取更多資訊有助於決策,但相互矛盾的資訊也可能導致混淆。在清代官僚體系的日常公務中,更多依賴於常規資訊系統。在大多數情況下,這個版本也是上級「治官之官」所知的全部真實。在常規渠道之外,來自非常規渠道的資訊具有一定的偶然性和準確性問題,這需要身居高層、掌握多種訊息源的統治者甄別和篩選。由於非常規資訊的渠道和規模有限,真實性需要進一步查實,其適用的範圍有限。

清代官僚體系對於重大事務的決策依賴於常規資訊系統,但這也意味著對於大部份政務決策,它放棄了對絕對真實的追求,而容忍了一定程度的真相缺位。非常規資訊系統,則透過在重大事務上提供額外資訊,以及在選拔適格人才方面發揮作用。由於非常規資訊系統的突襲特性,其無法與常規資訊形成「一事一察」的對應關系,而只能服務於重點事務和時間周期較長的事務。這一機制既提高了政務決策的效率,又透過對非常規資訊的介入維護了統治的穩定,同時反映了清代統治者在資訊傳遞機制上的一種權衡和取舍,也是對於真相偏差的一種容忍。

黃心瑜(北京大學國際法學院博士後)

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)