1945年8月抗戰勝利後,因國民黨軍隊都在西南大後方,當時日本宣布投降後,在上海的日軍有些仿徨無疑。

就是在這一關鍵時刻,在上海潛伏的地下黨員範紀曼接到組織上的命令,要求他救出被關在上海提籃橋監獄的抗日聯軍副總指揮楊樹田、地下黨員李一鳴。

圖|範紀曼晚年

然而以當時情形而言,雖然時局混亂,但想要從日本人關押的監獄中搶出來兩名共產黨員,難度也不是一般的大。

範紀曼找來了老同學李時雨,商量營救的對策。李時雨也是一名地下黨員,更重要的是,李時雨當時已經打入上海汪偽政府任職,正與時任上海提籃橋監獄的偽監獄長沈冠三接觸。

兩人商量以後,共同決定采取一個大膽的做法。

範紀曼不知道從哪裏搞來了一套國民黨軍少將軍官服,化妝成從重慶來的國民黨軍高級將領,李時雨則是開著車,兩人大搖大擺的直奔提籃橋監獄,一見沈冠三,範紀曼立刻裝出一幅趾高氣昂的樣子,要求他將獄中自己的兩個「部下」放出來。

「長官,請問貴部下的大名?」

沈冠三誠惶誠恐,事實上他也無暇顧及辨認真假,畢竟日本人此時已經投降,像他們這樣在偽政府任職過的人,如果不像被當做漢奸處理,只能唯唯諾諾,別無他法,更重要的是,沈冠三當時認識李時雨,見李時雨也在一邊小心翼翼的陪話,哪裏還敢再多問半句。

「他們是李一鳴、楊樹田,難道你不知道嗎?!」

範紀曼輕哼了一聲,沈冠三立馬吩咐獄吏去查,後來報回來的結果是。

「這個案子是上海日軍司令部辦的蘇聯諜報案,李一鳴已於前幾天被日本人要去了,只有楊樹田一個人了。」

(李一鳴即劉鶴孔,抗戰勝利後,經黨組織營救順利出獄,1955年9月被授予少將軍銜)

見此情形,範紀曼也沒有辦法,只能先將楊樹田救出,但他沒見過楊樹田,但組織上傳來的訊息顯示,楊樹田在蘇聯受訓過,會說俄語,等到犯人被押送出來後,範紀曼趁著周圍人不註意,用俄語低聲對楊樹田說:

「若是他們問,你就說是我的部下。」

楊樹田心領神會,當著所有人的面,給範紀曼敬了個禮,這下沈冠三對兩人的身份再無懷疑,然而在臨走時,沈冠三又提出,希望範紀曼能夠留下一個收條,眼看又要露餡,只見範紀曼趾高氣昂的上去就罵:

「日本鬼子都投降了,你們這批漢奸死心塌地,都應槍斃!你不要錯過立功機會。我來接我們的人,還要他媽的什麽收條!你還想向日本鬼子交差邀功嗎?真是混蛋!」

關鍵時候,李時雨主動站出來,聲稱這個收條由他來寫,沈冠三見狀也就不再為難,畢竟李時雨是偽政府的高官,留下一個名字,將來也好交待。

沈冠三當然不知道,李時雨那時背後也有後台,當時軍統滬區指揮站余祥琴早就看重了李時雨的能力,要拉他入軍統。

就這樣,範紀曼、李時雨大搖大擺的從日偽監獄中,接出楊樹田。

而以上整個故事,也只是範紀曼、李時雨潛伏生涯中所經歷的滄海一粟而已。

一

網上不少的文章中都稱,範紀曼在國民黨軍統潛伏多年,當過毛人鳳上司。

其實要細致考證,範紀曼一直到解放後,才真正利用身份打入國民黨當局中樞,1935年一二九運動期間,短暫的出任過軍統北平站代站長,而毛人鳳當時才剛加入軍統,但沒考證到毛人鳳在北平站工作過,因此兩人應該沒有直接的上下級關系。

然而範紀曼也只是在軍統呆了幾個月,後來就脫離軍統了。

這裏值得一提的是,範紀曼之所以能出任軍統北平站站長,是因為他和陳恭澍的關系不錯。而在認識陳恭澍之前,範紀曼就已經是一名中國共產黨黨員。

1906年,範紀曼出生於四川梁山,少年時代接受過良好的教育,1925年大革命時期考入黃埔軍校武昌分校,與開國大將羅瑞卿是同學,有意思的是,作為後來軍統四大殺手之一的陳恭澍,也是黃埔五期畢業,本來他是考入黃埔四期的,但是因為生病延期了一年。

反倒是毛人鳳本人是黃埔四期的,但他沒學完,不久之後便因病休學,之後加入國民黨復興社,成為戴笠手下的紅人。

回到範紀曼身上。

範紀曼從黃埔四期畢業後,被分配至葉挺獨立團任排長,因在戰場上身先士卒,還負過傷,1926年,範紀曼加入中國共產黨。

1927年大革命失敗後,黨組織派範紀曼回四川老家工作,範紀曼後來在老家梁山縣建立了早期的黨支部,當年年底,黨中央批準建立中共梁山縣委,範紀曼任梁山縣委書記。

1929年秋,在黨組織要求下,範紀曼經重慶到上海,在法租界金神父路新新裏支部,擔任新新裏支部的交通聯絡員。

不過,從事革命工作,本就會遇到重重危險。範紀曼後來也遭遇到了困難,給他的人生平添了許多波折。

1930年5月,全國蘇維埃區域代表大會在上海秘密舉行,範紀曼參加大會期間,因叛徒出賣被捕。

(也有資料顯示,範紀曼是1931年五卅運動紀念日當天,參加黨的飛行集會時,被叛徒出賣逮捕)

在獄中被關押的幾個月時間裏,範紀曼的身份沒有暴露,於是被無罪釋放,只是遺憾的是,因當時在上海的黨團組織變動下,範紀曼與組織失去了聯系。在被釋放後不久,範紀曼同女友彭雅蘿到了北平,一面尋找黨組織,一面積極求學,兩人後來雙雙考入北平大學。範紀曼在北平期間,還透過學習掌握了日文、德文、俄文等技能。

盡管當時北平的黨組織主動聯系了範紀曼,但因黨團組織發生多次變動,加上上海黨中央地下黨組織也遭到了破壞,北平黨組織沒有恢復範紀曼的組織關系。

不過,能為黨做事,始終是範紀曼的心願,為此他到不願意在意什麽身份部身份。

1931年九一八事變後,範紀曼在北平參加了抗日運動,還被推舉為學院學生會會長,同年12月7日,範紀曼又被推舉為北平68所大中學校學生會選為抗日學聯主席之一,並兼南下示威請願團糾察隊總指揮。

圖|九一八事變後,全國各地學生進京請願

當時範紀曼做的最大的一件事,就是領導北平市5000多名抗日學生,要求北平市政府同意他們下到南京請願,經北平市政府同意後,範紀曼帶著學生代表到了南京,在南京政府各個部門請願,範紀曼本人因此被反動軍警打傷。

雖然學生運動遭到反動軍警鎮壓,但他們爭議的行為也引起社會各界的關註,使得全國抗日的呼聲一浪高過一浪。

範紀曼後來回到北平後不久,就接到了黨組織下達的一項任務。

二

1932年,時任中共天津市委書記曹策被國民黨當局逮捕,為營救曹策出獄,黨組織動用了社會一切可以動用的力量。

雖然當時範紀曼明面上只是一個學生,但無疑也具有一定社會人脈。範紀曼首先想到的就是自己的老同學陳恭澍。

陳恭澍黃埔畢業後不久就加入軍統,1932年11月特訓班培訓結束後不久,籌建軍統北平站。不過這種身份並不是明面上的,當時陳恭澍明面上的身份是軍事雜誌社的工作人員。

盡管範紀曼人脈並不寬廣,但陳恭澍的人脈可就寬廣的多,加上暗地裏還有個軍統特務的身份,從監獄裏撈個人不在話下。

可陳恭澍當時向範紀曼提出交換:

「你在美國大使館工作,將一些外交材料轉譯並抄錄回來,要供軍事雜誌社用。」

範紀曼當時註意到陳恭澍要求他所提供的材料都是有關國民黨當局的,認為對地下黨組織也有用,於是還多抄了一份送到送給中共北平市委書記冀丕揚。

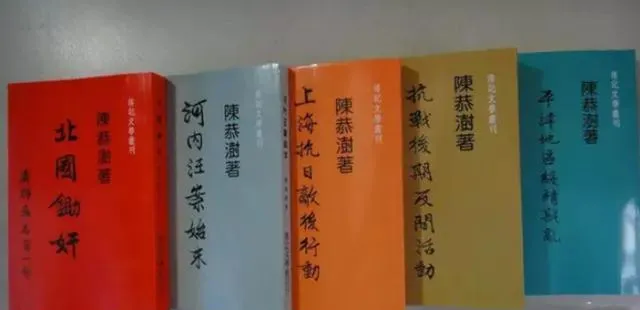

圖|【陳恭澍回憶錄】

其實從這個時候開始,範紀曼就同陳恭澍建立了聯系,基本上在範後來的潛伏歷程中,陳恭澍的影子始終若有若無的存在著。只不過,陳恭澍並不知道,範紀曼在表面學生身份下,還隱藏著中共黨員的身份。

陳恭澍1980年在台北出版回憶錄中,曾提到過範紀曼:

「1933年我邀請範紀曼擔任通訊員,範後來提供的是「日本在華的軍事部署以及日本軍方的政治陰謀,國際間對日軍侵略中國的交換了解等高級情報。北平站剛建立不久,誅殺漢奸的能力強、搜集情報的能力弱,對範紀曼十分倚重,但後者從不透露訊息真實來源,我與鄭介民商議後決定不深究來源,抗日的前提決定了雙方都沒失真失。」

冀丕揚後來被捕叛變,出賣了範紀曼,導致範紀曼第二次被捕入獄。不過範紀曼在獄中仍然沒有暴露身份,冀丕揚也只是知道範紀曼,但並不認識他,關了幾個月後,範紀曼在三十二軍政訓處王處長保釋出獄。

1933年,黨中央派劉逸樵到北平負責工作,劉逸樵註意到範紀曼交往廣泛,就委派他負責從事情報工作。

有意思的是,1935年一二九運動期間,範紀曼還短暫的當上了軍統北平站代站長。

圖|殷汝耕

事情的起因是,陳恭澍接到了刺殺漢奸石友三、殷汝耕的任務,但因為計劃不周密事泄,陳恭澍在北平待不下去,就撤離到了南京,臨走時特意囑咐範紀曼擔任軍統北平站的代站長。

台灣檔案館中還收藏者一份戴笠送出的1935年擬增薪人員名單,其中還有範紀曼的名字。

不過,範紀曼在軍統待的時間不長,1936年就結束了,之後又到了上海,繼續從事地下黨的工作。

抗戰全面爆發後,範紀曼就潛伏在上海,他的上級就是在北平時期的劉逸樵,而劉逸樵的上級則是潘漢年和李克農。

範紀曼在上海靜安寺路哥頓路開了一家「木簡書屋」,借此來隱藏身份,盡管範紀曼當時仍然是以黨外身份為黨工作,但「木簡書屋」事實上就成為黨在上海的秘密聯絡點。

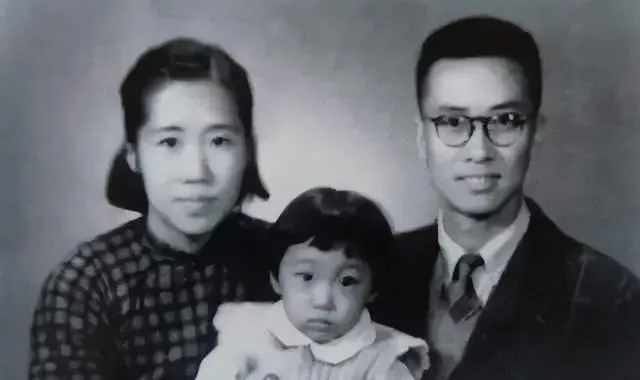

圖|抗戰時期的劉鶴孔與妻子齊克君、女兒海倫

除了將獲取的情報源源不斷的送出去,在潘漢年領導下,範紀曼還與在上海掌握地下電台的劉鶴孔(化名李一鳴)聯絡。

劉鶴孔之前在蘇聯學習,1939年才回國,隨即被調到上海,當時日偽統治之下,上海幾乎成為「孤島」,往外傳遞訊息極為不易,而劉鶴孔手中所掌握的電台,就成為黨獲取上海訊息的來源。

劉鶴孔與範紀曼取得聯系以後,兩人共同為保護這部電台,付出了很大的心血,範紀曼就幾次騎著摩托車,幫助劉鶴孔轉移電台。

據範紀曼的妻子彭雅蘿回憶:

「有一天,老陳來找範紀曼,說有個秘密電台在一個固定地址已經蠻久了,會有危險,想轉移一個地方。沒想到老陳看了一圈,竟然看中了範紀曼自己開在靜安寺路(今南京西路)1040弄大成商場(今南京西路南匯路一帶)16號的木簡書屋,範紀曼二話沒說就同意了。他騎著摩托車,將無線電台裝進箱子裏,一騎絕塵而去。待大隊敵人來到五金店時,早已人去樓空。「

不僅如此,當時軍統特務陳恭澍後來重新獲得重用後,也在上海活動,並擔任了軍統上海站站長。

陳恭澍對範紀曼很看重,知道他也是一個手眼通天的人物,但唯獨沒有判斷出範紀曼是潛伏地下黨的身份。

圖|抗戰全面爆發

1941年,陳恭澍被汪偽76號特工總部逮捕,隨即棲身於日本特務組織「梅機關」,範紀曼又透過與陳恭澍的關系,打入日偽機關,並伺機獲取訊息。不僅如此,範紀曼還利用身份,提供了不少假情報給日偽當局,據說日軍采納了這些訊息後,在太平洋戰場上吃過不小的虧。

這件事後來也被陳恭澍安在他身上,成為他投降日偽後,唯一值得稱道的貢獻,也憑借此,陳恭澍洗掉了身上漢奸的身份。

值得一提的是,範紀曼選擇與陳恭澍合作次數並不多,只有三次,但據彭雅蘿回憶,三次合作都是與上級商量後才行動的。

三

從範紀曼的經歷來看,他在抗戰時期作為地下黨組織人員活動,但談不上潛伏敵營,可這其中的危險卻絕不是三兩句話就能夠說得清的。

1942年,範紀曼在南京中央大學工作期間,因支持學生運動差點被捕,但好在範紀曼憑借深厚的人脈關系得以幸免。

可以說用腦袋別在褲腰帶上信榮範紀曼的工作,一點也不誇張。

抗戰勝利後,範紀曼仍利用社會關系,繼續為黨工作。

1946年春,劉逸樵從延安返回上海,與範紀曼重新接上了關系,當時劉逸樵對範紀曼提出要求:

「日本帝國主義已被打倒,蔣介石集團正積極準備打內戰。今後,我們對敵鬥爭的物件是國民黨蔣介石集團。俗話說:‘不入虎穴,焉得虎子。’組織上派你去利用黃埔軍校同學的關系,打入蔣幫的軍事機關中去,獲取蔣匪軍事情報。你打進去後,先把人事關系搞好,以便為獲取重要情報打好基礎。你要見機行事,鉆得越深越好。」

1947年8月,地下黨員張子羽(時任國民黨國防部要員)來到木簡書屋來找範紀曼。

範紀曼趁勢提出:「想去國民黨軍事機關工作。」

張子羽當時公開身份是國民黨陸軍總司令顧祝同駐上海辦事處處長,他後來就此事專門飛回南京一趟,找陳誠說明情況:

「範紀曼是黃埔畢業,30年代起就曾為黨國在北平搞情報,精通幾國外語,博學多才,又曾在美國駐滬新聞處工作,這是國防部要在上海尋覓搞國際情報不可多得的人物。」

陳誠後來欣然同意。給範紀曼安排了國民黨國防部二廳駐滬國際組少將代理專員,專搞國際情報。不僅如此,當時國民黨國防部還給範紀曼撥發了一大筆經費用於開支。用這筆經費,範紀曼在霞飛路包了一個大房子做辦公室。

有意思的是,張子羽後來身份暴露,顧祝同滿上海的通緝他,也是範紀曼開著自己的車,親自將他護送離開上海,當時負責搜捕的國民黨軍士兵一看範紀曼身上亮閃閃的少將軍銜,連查也不敢查,立馬釋放。

臨走時,張子羽還委托範紀曼,一定要保護好他在霞飛路愉園那棟洋房,那是黨和國家的人民財產,範紀曼拍著胸脯保證:

「這幢房子,解放後是人民的財產,我一定好好保護。」

解放戰爭時期,範紀曼利用身份,源源不斷的給前線送情報,包括三大戰役期間,前線軍事調動以及戰略部署等重要訊息,為我軍全面勝利立下了汗馬功勞。

即便到了此時,範紀曼身份依然沒有暴露,陳恭澍在離開上海到台灣前,還曾找範紀曼,要求他一同到台灣去,並希望他與彭雅蘿離婚,然而就是這樣一個人物,在最後關頭卻被叛徒出賣了。

1949年3月,中統特務透過一個叛徒提供的訊息,得知了範紀曼是潛伏的地下黨,於是將他抓捕,但因範紀曼身上有國防部少將的身份,雖然後來歷經多次審訊,範紀曼始終沒有承認。

一直到4月11日,範紀曼得知自己已被判處死刑,決定越獄,他利用一塊平時給犯人放洗臉盆的板子搭在看守所籬笆墻上逃出監獄,國民黨當局發現範紀曼越獄的情況後,立即展開搜捕,卻始終沒有找到範紀曼的下落。

1949年5月27日,上海獲得解放,範紀曼這才重見天日,被調到華東局軍政委員會工作。

更有意思的是,1950年,在香港的陳恭澍派特務楊靜到上海,伺機潛伏破壞,陳恭澍囑咐要找的聯絡人就是範紀曼,透過楊靜這一線索,組織迅速集中力量,將這一支特務組織逮捕,楊靜本人也在上海火車站被捕。

圖|範紀曼與夫人彭雅蘿

盡管為黨工作了許多年,但範紀曼的黨員身份始終未恢復,雖然他也向組織反映多次,但因為是在戰爭年代下,無法核實調查,只能不了了之,建國後範紀曼始終未重新入黨,一直到1984年獲得平反後才有了結果。

「恢復範紀曼同誌黨籍,其黨齡從1926年轉黨時算起,參加工作時間從1925年入團時算起……為此,解放後強加給範紀曼同誌的一切誣陷不實之詞全部推倒,給予徹底平反,恢復其政治名譽,消除影響,並按規定做好善後工作。」

1990年12月6日,範紀曼在上海病逝,享年84歲。