「遙遙望白雲,懷古一何深。」中華民族歷經數千年不曾停止對美的追尋。中國傳統藝術重視對生命境界的創造,追求超然於時間、空間之外的審美旨趣,這種終極思考影響著世界文明進步的腳步。

在古人的傳世藝術作品中、在今人的藝術研究著作中,通往中國傳統文化微妙世界的通道被開啟,使我們得以聆聽「美」的言語,在「美」的面前感動、流連、低回。

春節是開啟新的一年的傳統方式,我們以傳統致敬傳統,在未來無限的時空中,始終堅持對美的追尋。

榮落在「四時之外」

一代「沒骨畫」宗師惲壽平,在評價好友唐苂的畫時說:「其意象在六合之表,榮落在四時之外。」

畫之意象要超越空間,超越花開花落、生成變壞的時間過程。惲壽平認為,為藝要有一顆騰出宇宙的心,有一雙勘破表象的眼。只有解除時空限制,創造出超然物表的「境」,才會產生打動人心的力量。

北京大學朱良誌教授的新著【四時之外】從時間問題入手,探討傳統藝術包含的深邃生命智慧。

「超然時間之念,可以說是中國藝術的靈魂,也是造成中西藝術內在差異的本質。」朱良誌認為,中國藝術所推崇的「瞬間永恒」的體驗境界,不能理解為一種認知方式(在某個突然降臨的片刻對終極真理的發現),而是生命存在方式的確立,超越「知識時間」,呈現出天地本然的「生命時間」。「此時」之中,無物無我,人天一體,沒有時間刻度,才有了真正的永恒。

書中有一個故事:金農的弟子羅聘為他性格孤僻的老師畫過多幅畫像,有一幅畫是金農在「綠天庵」(芭蕉林)中打瞌睡。金農題詩道:「先生瞌睡,睡著何妨!長安卿相,不來此鄉。綠天如幕,舉體清涼。世間同夢,唯有蒙莊。」

羅聘為何將老師置於芭蕉林中?因為芭蕉是易「壞」的,金農一生的藝術就糾結在「壞」與「不壞」間。在金農看來,人的生命如芭蕉一樣,如此易「壞」之身卻要眷戀外在名與物,哪裏會有實在握有!所以,為人為藝要在虛幻中冷靜下來,在生滅中領略不生不滅的智慧。

這不生不滅的不「壞」之理,是中國藝術的永恒情結。中國傳統藝術有太多關於永恒的糾結,詩、書、畫、樂等,在某種程度上都是關於永恒的作業。

還有一位常執「只有美才能拯救自我」理念的學者,以中國古代山水畫和花鳥畫名家名作欣賞為主線,開啟一個屬於傳統藝術的意象世界。

在潘楊華的【千裏江山:山水畫裏的中國】和【瑞鶴繁花:花鳥畫中的世界】中,作者以輕快的語言將中國傳統繪畫領域「萬卷未已」的問題一一闡釋,主要講述山水畫史演變的規律和脈絡,兼及畫家所處歷史、環境以及生平、傳聞等。

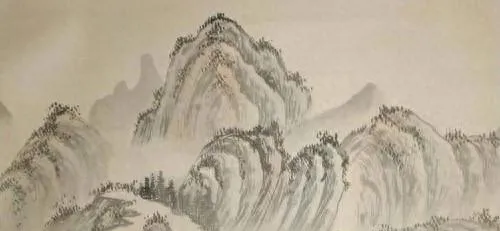

比如,潘楊華以五代畫家董源的五幅傳世巨作,展示了「不裝巧趣、皆得天真」的江南畫派的特征。【夏景山口待渡圖】【瀟湘圖】【夏山圖】【籠袖驕民圖】和【溪岸圖】中呈現出多種不同風貌,前三幅畫用「三山夾兩水」的經典畫面描繪江南夏天的景色,水面無波無痕卻氣象萬千,遠景清幽而近景生機勃勃;後兩幅則構圖相對簡略,以煙嵐雲霧、漁舟唱晚等景象展現一片屬於江南的天真平淡。

所謂「平淡江南觀待渡」,潘楊華如此解讀南北畫派的不同氣象:「北方山石堅硬,雄偉峻厚,風骨峭拔;南方土質疏松,山巒圓潤,平淡天真。因此,北方畫派突出山石輪廓,常常用線條先勾出外貌,再用比較堅硬的釘頭、雨點、短條皴染出山石的凹凸向背;江南畫派基本不畫輪廓線,山骨隱沒,往往用比較柔性、溫潤的短線條、點子表現丘陵的陰陽明暗。」

北方雄強,南方溫潤,作品的背後,是藝術家對於人天一體的生命節律的表達。

「不作時史」而妙合神解

中國藝術的超然之思,包含對歷史問題的思考。中國藝術家多有一種滄桑情懷,認為「為藝要有‘五百年眼光’」。

傳統藝術在唐宋以來出現一種觀念:真正的藝術創造不是追逐時代潮流,而要與時代保持一定距離。「不作時史」便是在這一過程中凝結的重要觀點;明代中期以來,隨著經濟不斷發展,藝術與普通人生活的密合度增強,為藝者迎合時尚、沾染流俗的氣息也較濃厚,文人藝術推崇「妙合神解」,並不是遠離時代和人,而是在超越時代和歷史的過程中更好地呈現人的生命感覺。

【長安道上:繽紛的唐人世界】展示了唐北韓活、開放的歷史、文物、藝術文學和形形色色的民俗事象,唐代詩文繁榮早已遐邇皆知,書畫藝術的昌盛也空前絕後。

談到「人性高揚」的唐代文學時,作者董乃斌認為,修習唐代歷史者,無不重視唐代文學。一來是因為唐代文學成就輝煌、光照千古,二來是因為前輩學者所創「以詩(文)證史」之法使文學作品的史料價值大為提高。文學固然要反映社會現實,其最本質的功能卻在於表現和張揚人性,使千秋萬代的讀者看到一個個活生生的人,具有獨特風姿和性靈而迥異於他人的人。唐代文學無可替代的審美價值即在於此。

如果說唐代文學的天空「群星閃耀」,那麽宋代文學的最高成就或特許由一人擔當。在【蘇東坡和他的世界】一書中,宋代文學研究學者王水照再一次帶領讀者沈入難測其深的「蘇海」。

王水照提出:「新時期對蘇東坡的研究主要分三個階段:第一個階段是作為政治家的蘇東坡,第二個階段是作為文學家的蘇東坡,第三個階段是作為文化型範的蘇東坡。」王水照認為蘇東坡比莊子、陶淵明更高明,他面對苦難,經過一個醒悟的過程,自己去悟,然後超越苦難,找到苦難中僅存的一點快樂,即「悲哀的揚棄」。

「春牛春杖,無限春風來海上。便丐春工,染得桃紅似肉紅。春幡春勝,一陣春風吹酒醒。不似天涯,卷起楊花似雪花。」這是蘇東坡在海南島最後一年、生命接近終點時寫下的詞。他的感受是春天般的、年輕人般的感受,雖然人在天涯,心裏卻不像是在天涯。

對此,王水照說:「說蘇東坡對政治逃避,而且發展到對社會的逃避,我覺得這些說法是不能成立的。他既沒有逃避政治,也沒有逃避社會,反而始終兩只眼睛註視著大地,也註視著自己,並在苦難中不斷超越。」

到了明朝,藝術領域出現罕見的「雙峰並峙」的局面。書晉詩唐、詞宋曲元,古往今來一峰高聳,後世難以倫比。但到了明朝,以文人為主體的篆刻流派奇峰突起,形成與秦漢印藝術互為媲美的又一高峰。

何以如此?著名篆刻家韓天衡在【印篆裏的中國】中分析,原因在於篆刻藝術發生了其他藝術門類所沒有的革命性變革。一是材質上的革命,明代後期,青銅、象牙以外的青田石、壽山石等新的石材被引入篆刻領域,文人找到了理想的鐫刻印材,無須假手於人,也可以「自娛自樂」;二是原鈐印譜的出現,為文人的篆刻提供了最直觀的經典範本;三是創作主體隊伍由原來的工匠變成文人群體,後者通古文、有學問、多藝心、善思量,有活色生香的變通能力。

同為中國書法篆刻史研究學者,薛龍春則特別關註中國晚期文化史上的大事——19世紀碑學大革命。

薛龍春在【二王以外:清代碑學的歷史思考】中指出,中國書法發展史上至少經歷了四次重要的轉折,其中最後一次發生在明末清初。那時,書家開始取法唐以前無名氏的金石文字,隨著金石學的振興與出土書跡的日益豐富,漢碑、西周銅器銘文、北朝碑刻等陸續成為書家追逐的中心。具有革命性的碑學出現了,它動搖了延續千年的經典帖學體系,同時建立起一個新的體系。

該書啟發我們將碑學作為一種歷史現象加以思考:進入自覺期的書法史,是經典形成與豐富的歷史,又是經典被挑戰、被顛覆、被取代的歷史,碑學完成了這最後的一擊。

「物」照出生命真性

古人無所不在的超然之思,也深刻影響著藝術創造的方式。古代器物重「形」更重「意」,因而中國傳統藝術所推崇的造物方式,不是再現或表現,而是「示現」,照出生命之真性。

名物研究學者揚之水認為,「物」本身承載著古人對社會生活和日常生活的營造,亦即「文」。揚先生的新書【詩歌名物百例】中收錄詞條一百六十余,涉及古代生活中的家具、酒器、茶事、香事、文房、工藝、紋樣諸類,對詩歌中的種種物象進行推源溯流。讀此書的過程,便是一點點接近詩人本意的過程,雖然曲折,卻仿佛古人一路探源,青溪幾曲,終到雲林。

對於這本精心編撰的「小冊子」,揚之水說:「詩有各種讀法,品其意境,味其情韻,賞其遣詞造句經營物象之本領,是為作品欣賞,自古以來名著如林。尚有一個向無顯赫聲名的小小分支,即名物考校。只是以一己之孤陋,以為依附於經學的詩經名物之外,似無以歷代詩歌名物為題的專書,雖然不乏究心於是者。若所知不誤,那麽今天的這樣一個小冊子,竟然可以忝為第一了。」

當下的名物考證,應以一種歷史的眼光,辨明文物之用途、形制、文飾所包含的「古典」和它所屬時代的「今典」,認出其「底色」與「添加色」,由此方可揭示「物」中或凝聚或覆蓋的層層之「文」。

那麽究竟該如何達成「以‘物’到‘文’」呢?揚之水認為,同樣是以訓詁與考據為基礎,新的名物研究與舊日不同者在於,它應該在文獻與實物的碰合處,完成一種貼近歷史的敘述而文獻與實物的契合中應該顯示出發展過程中各個時段的變化——是契合而不是捏合,是找到原有的關系,回到曾經有過的場景,變化的脈絡則應有從考古學獲得的細節的真實與清晰。

這種文獻與實物的契合,我們可以從【尋找繚綾:白居易〈繚綾〉詩與唐代絲綢】中找到一個激動人心的範例。

該書作者趙豐是位專攻紡織科技的理工科學者,他以白居易的【繚綾】詩為主線,詮釋唐代絲綢發展和成就,由其中的美學意義延伸至社會文化史。

寫書過程中,趙豐循著研究線索找到一件出自法門寺地宮的唐代繚綾浴袍,並按原款式、紋樣將整件浴袍完整復制了出來,讓「春衣一對值千金」的古代美物驚艷世人。白居易筆下還有兩句「織為雲外秋雁行,染作江南春水色」,但唐朝的「江南春水色」早已失傳,趙豐用植物染料實作了可能類似「江南春水色」的顏色。至此,一件難以準確用當代語言定義的「春水色」仿古繚綾浴袍出現在書中、出現在博物館裏。

在趙豐眼中,名物學是許多學問的基礎,需要深厚的功底才能考證並研究出結果。而借助現代技術跨越時空,再現古人的審美,沒有比這更好的展現中華傳統藝術之美的方法了。

追尋藝術中的「風骨」

在中國古代最為重要的美學體系中,繞不過一種健康的、足以感動和振奮人心的審美原則,謂之「風骨」。它曾結合各門類藝術創造的特殊規律,對傳統藝術創作和理論批評起過不可忽視的規範作用。可以說,「風骨」正是古代美學的一大「流行詞」。

復旦大學中文系教授汪湧豪對「風骨」加以專門研究。汪湧豪在【中國古典美學風骨論(修訂本)】一書中指出,「風骨」範疇的發展,體現為一個由具象思維再進入抽象思維的過程,它是魏晉以來人們從生活事象中汲取素材,自語辭到語意沿用傳統相術(古代中國術數的一種,又稱相人術)及人物品鑒術語,並賦予其更充實深湛的內容後鑄就的。相術重「骨法」,影響到東漢以來漸起漸盛的人物品鑒,遂使之成為彌漫整個士階層的時代風氣。

東晉以後,品鑒人物風神而及其言語的美慧、文學才能的特出,乃至對自然美和藝術美的妙賞,不時會言及「骨氣」「骨力」或「風骨」,從而使原來巫化、實用化的「風骨」講求不斷地向著審美化的方向趨進,最終促成理論意義上的「風骨」範疇的形式。書、畫和詩歌美學中「風骨」範疇的萌生、定型時間大致相同,其原因正在於此。

在書、畫及詩歌美學理論中,「風骨」大抵指一種剛健雄強、真力彌漫的作品特征和風貌,其生成與創作者的郁勃誌氣和豐沛生命力有密切關系。作品有風骨確乎直接體現為用筆或用語的端直有力,但又不僅止於此。更精確、更本質地說,它所指稱的是一種能使觀賞者感受到創作主體內在生命的藝術品格。

談及藝術品格,美術史論家、美術教育家徐建融有過對「三絕」(詩書畫)「四全」(詩書畫印)以及藝術家人品與藝品的論述,亦是頗為精彩的論斷。

徐建融在【國學與傳統】一書中寫道:「謝稚柳先生過去對我講解過‘詩書畫印’的傳統,說它的排序是有道理的:‘在中國的傳統文藝中,詩的地位最高,所以排第一,書則第二,畫則第三,印則第四。’不同的姊妹藝術之間,有許多相通的地方,而把它們按如此的順序排列起來,而不是另外的順序,是因為文化層次居下的門類,最好借助於居上門類的裝備,才能更好地提升自身的品位……」

我們看中國文學史中寫到陸機、李白,從來不提【平復帖】【上陽台】,不提他們的書法成就;但中國書法史中寫到【平復帖】【上陽台】,一定會提到陸機、李白的詩文成就。也就是說,畫和書,可以也需要借助詩來為自己增光;而詩,則不需要借助書和畫來添彩。正如錢鍾書先生所說,不同的藝術風格是「平行而不平等的」,同樣,姊妹藝術的關系,也是「平行而不平等」的。

但「格調上顯得更高一籌」並不就是「成就上更高一籌」。徐建融還認為,藝術家的人品層次有三:一是先天的氣質秉性,或內向或外向。二是後天的文化修養,或風雅或庸俗;後天的道德操行,或高尚或卑下。三是先天的藝術稟賦,或豐沛或貧乏;後天的藝術履歷,或精勤或荒惰。而藝品的層次有二:一是藝術的風格,或雄強或文秀。二是藝術的成就,或高華或低俗。說回「三絕」「四全」的修養,正屬於人品的第二個層次。

徐建融借唐代藝術理論家張彥遠的觀點闡述了「我們需要藝術的理由」——「成教化,助人倫,窮神變,測幽微,與六籍同功四時並運」。這,或許也是我們探究中國傳統藝術之靈魂的意義所在。

第29期解放書單 | 副書單

【四時之外】,朱良誌 著 北京大學出版社

【千裏江山:山水畫裏的中國】和【瑞鶴繁花:花鳥畫中的世界】,潘楊華 著 上海人民美術出版社

【長安道上:繽紛的唐人世界】,董乃斌 著 鳳凰出版社

【蘇東坡和他的世界】,王水照 著 中華書局

【印篆裏的中國】,韓天衡 著 中華書局

【二王以外:清代碑學的歷史思考】,薛龍春 著 生活·讀書·新知三聯書店

【詩歌名物百例】,揚之水 著 生活·讀書·新知三聯書店

【尋找繚綾:白居易〈繚綾〉詩與唐代絲綢】,趙豐 著 浙江古籍出版社

【中國古典美學風骨論(修訂本)】,汪湧豪 著 商務印書館

【國學與傳統】,徐建融 著 商務印書館

欄目主編:顧學文

來源:作者:欒吟之