2024年3月6日,馬奎斯97歲冥誕當天,他的小說遺作【我們八月見】在全球多地同步發行。約5萬字,一個中篇,與【沒有人給他寫信的上校】篇幅相仿。這在全球出版界都可謂一件盛事。

馬奎斯生前認定:「這書不行。得把它毀了。」但他的兒子羅德裏戈、貢薩洛卻在父親去世十年後,選擇將其出版。

違抗父願,是利益使然?還是說,這部遺作的確可觀,埋沒它將是所有讀者的遺憾?

壹

「八月十六日星期五,她乘坐下午三點的渡輪回到了島上。」

起筆平易,小說主人公安娜·馬格達萊納登島後,穿過炙熱的街道,來到酒店,梳洗打扮,買一束劍蘭,給亡母上墳。自母親去世,每年八月十六,她都會重復這趟旅程。

不同的是,這次她頗為主動地跟一個不知其名的男人,發生了婚外性行為。小說第一章止步於戲劇的一幕:早上醒來,男人已離開,而她的書頁中間,夾了一張二十美元鈔票。

此後的故事,如同【百年孤寂】七代人的宿命輪回,馬奎斯設定了一個關於安娜的小小的「輪回」模式:八月十六,登島祭母,一夜情緣,回歸城市。

安娜46歲,結婚27年,是音樂老師。丈夫是校長、音樂家,英俊且無所不能。他們的婚姻生活無可挑剔。兩人育有一子一女。兒子是首席大提琴家,女兒早熟,有點叛逆,想成為一名修女。

她的生活稱得上「幸福」。可她卻隱約地試圖打破這種秩序,以一種反道德的激情,給自己的人生增添「不安」。於是,在「出軌」後,她帶著「靈魂的嗡鳴」和「心中蝴蝶的翩舞」,重新審視自己的生活及周圍世界,感覺自己好像「變了個人」。

在這種隱秘的變化與焦躁的期待中,來到第三章的安娜,重復這場冒險:她在島上遇到一個俊俏卻虛偽的男人,雖然拒絕了他的暗示,卻還是被一個「月全食」的神秘謊言帶到車裏。三年後,她才從電視上辨識出這個物件是一個邪惡的罪犯。

年輕的馬奎斯

第四章的冒險失敗了。一個舊日的追求者,纏住了她。她不想破壞美好的友情,不得不如吞毒藥般,錯過這一夜。事後,透過懷疑丈夫不忠而安撫自己的良心。可怕的是她本能地感覺到「他們的愛情變了」,在她的追問下,丈夫承認出軌過一個小提琴手。她拷問丈夫的細節,如同詰責自己,最終心灰意冷,怒罵男人都是一個樣,「都是臭狗屎」。

隨後,她在第五章,遇到一個有風度的理想男人,對方留下名片,期待與她再會。名片與第一次冒險留下的美元,成了對照。前者像是不祥的愛情;後者則感覺是把她貶低為一名妓女。

最後一章,她在難以忍受的焦慮中,重復上墳的每個步驟,竟意外發現了母親的秘密。原來母親登島,並要求葬在此處,也是為了情人,正如同安娜反復進行的冒險。

結局是驚人的:安娜叫人挖開墳墓,看到棺中的母親和「那天的自己一模一樣,年齡也一樣,穿著婚禮上的白紗,戴著結婚戒指和鑲嵌著紅色祖母綠的頭冠」。

結婚與死亡合二為一了,在這個鏡面式的觀照後,安娜帶著母親的遺骨回家,徹底告別了這座島和「屬於那些夜晚的陌生男人」。

護封所繪海島及人物,便是本書場景

整部小說,6個章節,於馬奎斯建立的一條水平式輪回中,圍繞安娜和不同的露水情人,發生一次次曲線式波動,仿佛在測繪一張心電圖。

至於這張心電圖在揭示什麽,若有標準答案,就不能成之為小說。單純從故事來看,馬奎斯在字裏行間埋伏的風暴與人物命運駭人的相似與反思,可以催動你一口氣讀完,然後嘆道:果然,還是那個熟悉的馬奎斯。

貳

【我們八月見】的創作時間,早於馬奎斯生前發表的最後一部小說【苦妓回憶錄】。

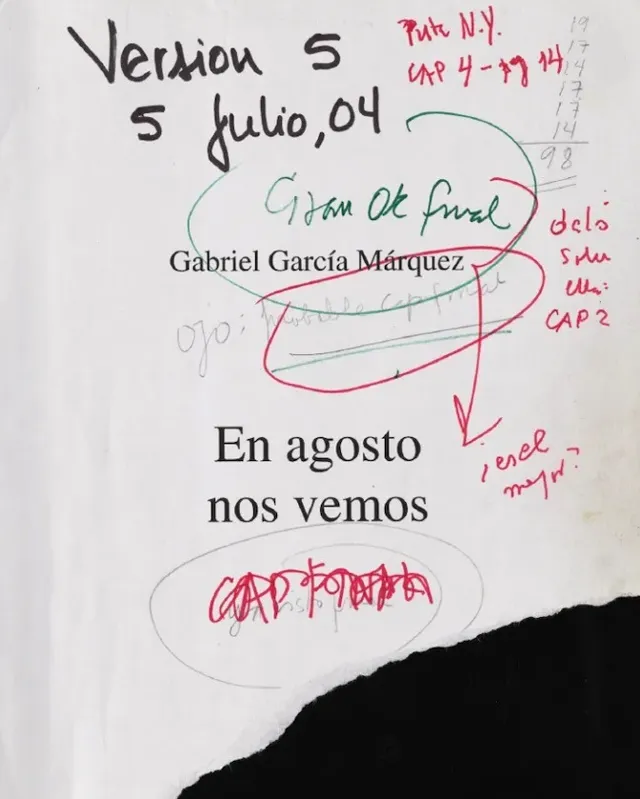

早在1999年,他便在某文學論壇上,公開朗讀過作品的選篇。此後,直到2004年,馬奎斯接連寫出5個版本的稿件,甚至在所謂的定稿版本上,批註道:「最終版棒極了。」此時距離馬奎斯去世還有10年。

馬奎斯簽字認證「Gran ok final」

這10年間,他似乎遺忘了【我們八月見】。這種遺忘險些讓我們錯失了一部蓋滿馬奎斯鈐印的小說,從某種程度講,這個故事只有馬奎斯才能寫出來。

時間,作為馬奎斯小說的命脈,是他早年文學起步時的「致命傷」,後來又饋贈了他跨進文學大師俱樂部的入場券。【百年孤寂】的開頭舉世聞名,因其一句話便含有過去、現在、未來三個時間維度,由此奠定了全篇時間迴圈的基礎。以及他的多部作品,【禮拜二午睡時刻】【惡時辰】等都含有時間標識。

【百年孤寂】開頭,範曄譯本

在時間中,八月是屬於馬奎斯的:

八月的一個禮拜二午睡時刻,一對母女出現在小鎮;沒有人給他寫信的「上校」在八月退休;處於秋天的族長在八月的權力之日承受恐懼;霍亂時期之前的阿裏薩在八月被投進監獄;小鎮因匿名帖引發殺人事件的「惡時辰」正是八月;他的文學啟蒙源自導師福克納的【八月之光】;甚至他的長子羅德裏戈也是在八月出生。

他幾乎所有的重要作品,都蓋有八月的時間戳。【我們八月見】正是馬奎斯對八月之偏愛的集大成。

八月燠熱,安娜穿過炙熱的沙粒和烈焰燃燒的大海,來到島上。似乎唯有這種「熱」才能匹配小說中屢次出現的吊扇、大汗、濕漉漉及狂熱的激情。

炎熱是八月的伴生物,總是出現在馬奎斯的作品中。他的唯一自傳【活著為了講述】中,提及「熱」的詞語,多達百個。而炎熱,比其嚴寒,更易於發生愛情。

愛情當然是馬奎斯極力鋪陳的主題。

在【愛在瘟疫蔓延時】中,阿裏薩對費爾明娜的忠誠不渝的愛情,無關他的肉體放蕩和上百情人,到老兩人才能成雙成對,並以不可戰勝的決心說出那句「一生一世」的誓言。馬奎斯說,愛情在拉美是受到壓制的,作家以筆作筏,要渡過禁海。越到晚年,他越是著力書寫愛情。封筆之作【苦妓回憶錄】寫的便是一個90歲老人與14歲女孩的「畸戀」。

【我們八月見】依然是不那麽「正確」的愛情,尤為可貴的是,這是馬奎斯首部以女性角色為第一視角的中長篇。進入女性視角,則不可避免地要與男性世界作抗爭,於是馬奎斯控訴道,「在這樣一個男權世界裏,生為女人本身就是一種不幸。」

至此,愛情與權力,這兩個重要的主題,在小說裏合流了。馬奎斯似乎有意提供一種女性主義的解讀可能,探討一個傳統秩序中的妻子,如何面對命運相仿的母親和女兒,如何看待丈夫與自己的不忠,如何審視內心的孤獨與自我選擇的權利。

但這只是其中的一種解讀方向。馬奎斯用諸如美元、名片、月全食、劍蘭、墳冢等細節創造的是一個八月的海島世界,其中有著不可理解的宿命與輪回,那裏面暗藏著三代女性的命運之謎,不單單是男權女權之對抗。

毫無疑問,這部增刪10年、修改5版的小說,並非倉促的草稿,而是繼承了馬奎斯文學意誌及象征的產物。它之出版,乃讀者之幸。

三

在【馬奎斯:最後的訪談】中,采訪馬奎斯的記者提到,有一次,馬奎斯在擺弄電腦時,發現一部已完成的長篇小說被遺忘在了某個資料夾。也就是說,馬奎斯在封筆之前,早就發現了【我們八月見】,但他的選擇依然是「不行」。

「不行」的原因,大概有二。

其一,馬奎斯對作品的要求太高。在寫作【族長的秋天】時,他認為這本書比【百年孤寂】更難寫,「我覺得每一本書都會比上一本來得更具挑戰;文學就是一次比一次復雜的過程。」

記者不解。馬奎斯解釋道,因為每一本書都是作者向前邁進的一步。每次開啟新的寫作,都意味著,他想「邁出那一步而已」。

但能邁出去的步伐畢竟有限。【百年孤寂】之後,馬奎斯坦言,「在小說中,我已無話可說了」;隨後愛情主題的發掘,讓他於絕境之中,重新為自己找到了一份工作。可是【愛在瘟疫蔓延時】之後,愛情主題被「窮盡」了,還能邁出的那一步,又在哪裏?

而【我們八月見】就題材、描寫及人物的深度與廣度來說,實在無法成為馬奎斯文學生涯的終點。論愛情與婚姻,它不及【愛在瘟疫蔓延時】;論時間與輪回,它不及【百年孤寂】;論權力與欲望,它不及【族長的秋天】;論敘述與語言,它不及【沒有人給他寫信的上校】;論女性角色,亦沒有【禮拜二午睡時刻】的母親形象及【百年孤寂】中幾代女性群像來得深刻。

它在馬奎斯的作品譜系中,只能屈居二等,而非巔峰的重現。它僅僅是馬奎斯的「原地踏步」。

或許,這就是他不願意讓它出版的原因。

而兩個兒子之所以違背父願,巨大的版稅利益,肯定是一方面原因;但從作品的完成度及閱讀體驗來說,【我們八月見】絕對不是一部爛俗的、草稿期的、不值一哂的作品。

它只是不能媲美馬奎斯那些極富盛名的扛鼎之作。但之於文學界,還是值得稱許的佳作。

對讀者,尤其是馬奎斯的讀者來說,【我們八月見】放入書架,毗鄰【百年孤寂】等作品絲毫不用感到羞愧。

至於馬奎斯對這部作品下的判言「得把它毀了」,或許是苛之過勝,又或許罹患老年癡呆的馬奎斯,被兩個兒子說中了:當年馬奎斯失去了完成此書的能力,「那麽他是否也失去了察覺此書之美的能力」?

於是,【我們八月見】與我們相見了。

文/李瑞峰 編輯 李潔