(接上篇)「河朔名寺」—正定隆興寺匾額楹聯探究(上篇)

走過兩座碑亭,映入眼簾的是隆興寺宏大主建築——大悲閣。

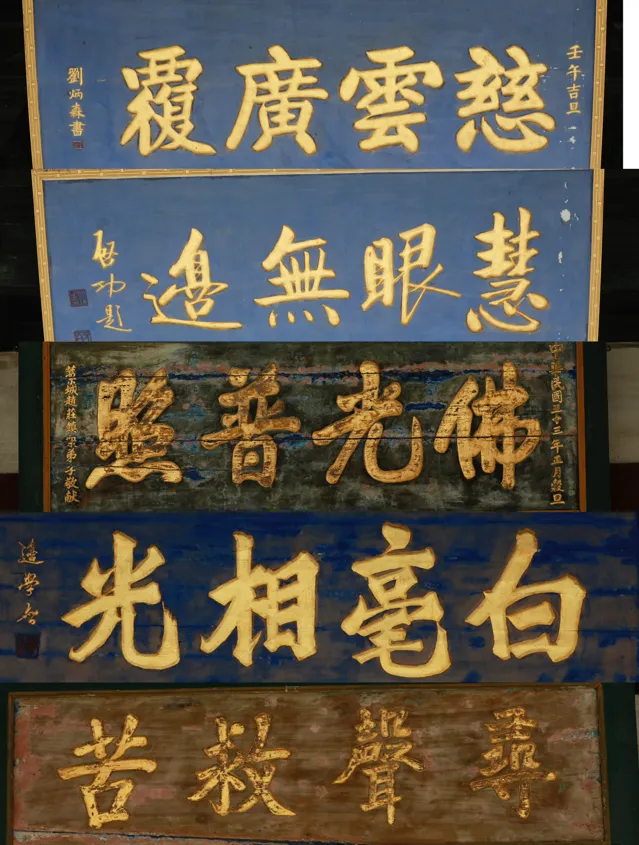

大悲閣最上方懸掛著「大悲閣」匾額。前有三額:「調禦丈夫」、「慧眼無邊」、「慈雲廣覆」。內有三額:「佛光普照」、「白毫相光」、「尋聲救苦」。前正聯:「辦得寶筏慈航普渡大千世界,無有言語文字是真不二法門;具何神通三界俯歸一指,得大自在四禪不隔微塵!」後聯:「」妙相顯光明非空非色;凈因傳定慧不滅不生!」

大悲閣左右兩側有兩耳殿,分別是右側的禦書樓和左側的集慶閣,與中間的大悲閣有虹橋相勾連。禦書樓、集慶閣這兩個匾額也是康熙題寫的。

「大悲閣」。大悲閣又名佛香閣、天寧閣。是隆興寺的主體建築之一,高33米,外形莊嚴端正。北宋開寶四年(970年),宋太祖駐蹕正定,下旨在隆興寺建大悲閣,並銅鑄21.3米高的千手千眼大悲菩薩像於閣內,大佛鑄有42臂,其姿勢各不相同,所執法器也各異。被譽為河北四寶之一(滄州獅子定州塔,正定菩薩趙州橋),隆興寺六最之一。康熙皇帝原來禦賜的匾額是佛香閣。「佛香」二字是對佛教對佛的褒揚。

大悲閣左右原建有祖師殿和伽藍殿,匾額均為康熙所題。這兩座殿早已坍塌,匾額自然也隨歷史長河漂去。

「調禦丈夫」。是佛的十大名號之一,「調禦」意味著調動和駕馭,是說佛陀大慈大智,能以多種方便調禦修行者的心性,教化引導一切可度者,使往涅盤正道。這正如馴馬師善於調禦馬性,故名調禦丈夫。這個匾額是乾隆十三年(1748年)禦賜的。

「慈雲廣覆」。這個匾額原作是清康熙帝第十七子果毅親王允禮題寫的。雍正十二年(1734年),允禮南下公務途徑隆興寺瞻禮大佛時,題【行次正定隆興寺】詩並刻石,「慈雲廣覆」匾,「辨得寶筏慈航普渡大千世界;無有言語文字是真不二法門」對聯懸佛香閣。

「慧眼無邊」。佛法神通,一般分為肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼五眼。慧眼就是無明心所現虛空世界。佛陀之眼就是慧眼,能夠見到一切法非空非有,不可思議的真理。「觀一切法皆空,不見有眾生相,及滅一切異相,舍離諸著,不受一切法也。無形無相,無色無味,遍知遍覺,包藏一切,無所不在。」這是慧眼的最高境界。

「佛光普照」。佛的智慧光芒能夠遍照一切時,一切處,普遍平等的照到一切世界。普照天下眾生,福壽康寧。

「白毫相光」。乾隆十三年(1748年),賜佛香閣內檐匾額「白毫相光」,佛香閣對聯「妙相顯光明非空非色;凈因傳定慧不滅不生」。白毫相是如來三十二相之一,傳說佛祖眉間有白色毫毛,右旋宛轉,如日正中,放之則有光明,名「白毫相」。【法華經句解·序品】:「爾時,佛放眉間白毫相光。亦省作白毫。」

「尋聲救苦」。大慈大悲觀世音菩薩到處尋聲救苦,隨時念彼消愆。【法華經】中的觀音菩薩可以感應到信眾。聞聲救苦、隨處現身、救災救難。

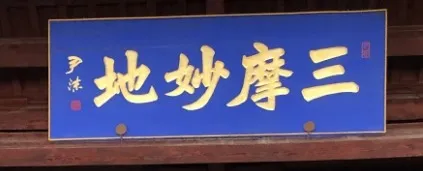

「三摩妙地」。千手千眼大佛上面懸掛著「三摩妙地」的匾額。「三摩地」是大智慧現前的不生不滅,不增不減之佛地。意譯為等持、正定、正心行處。即遠離惛沈掉舉,心專住一境之精神作用。無煩惱、安寧的狀態,亦即禪定的修行法門。正定也是「八正道」(八正道分別為:正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定。這是八條通往涅槃的捷徑)之一,不知道雍正皇帝把真定改為正定是不是有這層含義。

前聯:寶綱絢雲霞現世閣崛山莊嚴自在慈容陶法相變相那是本來面目,金繩懸日月歷恒河沙劫普度大千世界是真語實語共證無尚菩提!

「法雨惠施」。法雨,普施世間一切的愛。楹聯:萬法皆空洞徹有無明佛性,一塵不染屏卻罣凝證禪心!

「惠澤廣被」。意思是恩惠施給很多人或恩惠遍布廣大的地方。贊美佛祖對眾生庇護。楹聯:法潤東土融儒道眾臻教化,經來西天運悲智共參因緣!

「香剎清華」。大悲閣北門懸掛著「香剎清華」匾額,原為乾隆兒子和親王弘晝隨聖駕臨隆興寺時書「香剎清華」金字匾額懸佛香閣。剎,梵語「剎多羅」的簡稱,佛寺之意。楹聯:「慧日普圓通下禪枝而返照,靈台凝正覺浮定水以涵光!」

「大慈大悲」。光緒二十六年(1900年)6月,英、美、法、俄、德、日、意、奧八國聯軍進犯北京,導致中國陷入空前災難,險遭瓜分滅國。慈禧和光緒皇帝逃到西安躲避。光緒二十七年(1901年),慈禧太後、光緒皇帝從西安回鑾時駐蹕在隆興寺。劫後重生,心情不錯的慈禧太後書「大慈大悲」匾額懸掛於大悲閣內。

「毗盧殿」。「毗盧殿」這塊匾額是乾隆皇帝手書。我們書寫「毗」字時都是左右結構,但乾隆皇帝寫成了上下結構。乾隆認為田地為民生存之本,因此他在書寫這個字的時候,把田字寫在上面,以示他愛天下黎民,體恤民之艱辛。毗盧殿供奉的毗盧佛鑄於明萬歷年間,本是明神宗朱翊均為其生母慈聖皇太後祝壽所禦制。三層鼓形蓮座,三層四面毗盧佛坐像,整座佛像上共計大小佛像1072尊。因其外觀總體呈塔狀,形成「千佛繞毗盧」,該毗盧佛像也被稱為千佛塔。這座藝術精品本是正定八大寺之一——崇因寺的鎮寺之寶,1959年,因崇因寺年久失修殘破,這座佛像客居在隆興寺。這座毗盧佛造型獨特,堪稱海內孤品,為隆興寺六處國寶之一。

說了這些匾額,還有兩處與匾額書法有連帶關系的,也要提一提。

「康熙禦碑亭」、「乾隆禦碑亭」。皇帝參與的建築自然有別於世間百姓,皇帝親筆書寫的碑叫禦碑,碑亭組合就叫禦碑亭。在大悲閣前,慈氏閣與轉輪藏殿之間,一東一西有著兩座碑亭。東側的是康熙禦碑,西邊的是乾隆禦碑。兩座碑亭外形一致,都是重檐廡殿頂,兩塊禦碑形制一致,碑高360厘米,寬175厘米。康熙禦碑立於康熙五十二年(1713年),為康熙親書【禦制隆興寺碑】,用滿、漢兩種文字書寫。西側的乾隆禦碑立於乾隆四十五年(1780年),乾隆皇帝重修隆興寺竣工後,帶領國師重臣來到隆興寺觀瞻並舉行開光慶典,親書【禦制重修正定隆興大佛寺記碑】,用滿、漢、蒙、藏四種文字刻碑。

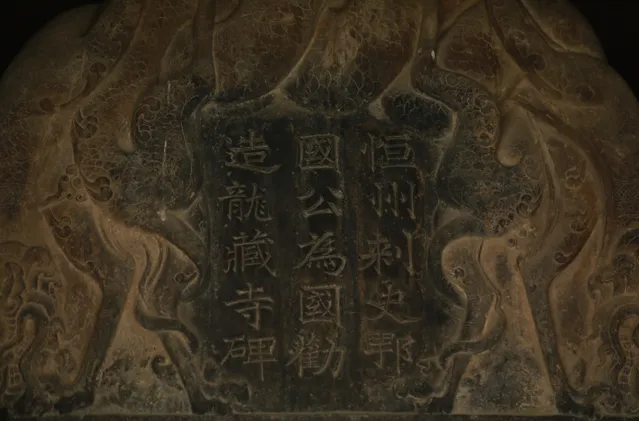

「龍藏寺碑」。寺內碑碣林立,最珍貴的一件當屬龍藏寺碑。該碑全稱「恒州刺史鄂國公為國勸造龍藏寺碑」。是中國現存最早的楷書碑刻。是書法發展史中,隋代是漢隸向唐楷發展的一個過渡時期的代表作。其字型方整有致,結構嚴謹,用筆沈滯寬博,樸拙而不失清秀,莊重而不呆滯。上承南北朝遺風,下開唐楷諸家先河,在書體結構和用筆上處於承前啟後的地位。近代著名學者康有為贊譽「此六朝整合之碑,非獨為隋碑第一也」,後人稱其為楷書第一碑。

現在的隆興寺,大覺六師殿、禦書樓、集慶閣、韋陀殿、伽藍殿、祖師殿、藥師殿、靜業堂、鐘樓、鼓樓早已坍塌或毀掉,這些大殿的匾額也隨雨打風吹去,今天找尋這些匾額已不可為。這個遺憾還是留在浩瀚的歷史長河裏吧。