以下文章轉自文史哲雜誌 ,特此致謝。

摘 要

壬子年(元憲宗蒙哥二年,1252)日月山祭天,是有元一代的重要政治文化事件,但在元代的不同文獻中有關鍵性細節分歧。經史源分析,可以發現元文宗朝政書【經世大典】將日月山祭天禮樂活動歸於憲宗蒙哥,而將碑傳史料中所記的世祖忽必烈隱去。考諸壬子年史實,是忽必烈主導了中原禮樂人員從東平到漠北日月山的活動。壬子年忽裏台大會期間,以蒙古文撰寫的第一部「國史」【蒙古秘史】成書。【蒙古秘史】所載成吉思汗命子孫祭祀不兒罕山之聖訓,與壬子年日月山祭天交相輝映。蒙哥重視的是蒙古傳統祭祀,雖然他觀看了中原禮樂,但並不感興趣。到元世祖時期,壬子年日月山祭天仍留存在華北民間記憶中,但在官修憲宗實錄中卻難覓蹤跡。元文宗朝編纂政書時,重新宣揚壬子年祭天,而且篡改了儀式、人物等歷史細節,以便為元朝首次親郊造勢。文宗朝政書中的這種篡改過的歷史書寫,直接被明初【元史】的【誌】及部份【列傳】所繼承。元朝憲宗、世祖、文宗時期官方對壬子年祭天的書寫與覆寫,反映了元朝政治文化二元傳統的演變與融合過程。

作 者

| 馬曉林,南開大學歷史學院暨宋元史研究中心副教授

原 載 | 【文史哲】2023年第2期,第118-129頁

原 題 | 壬子年祭天與元朝的國史編纂

擴充套件閱讀

柯文 | 歷史書寫的無聲之處

元朝由草原入主中原,在制度和政治文化上呈現出鮮明的二元特征。國家禮儀是一個國家的意識形態與政治文化的集中表現,元朝國家祭祀也表現出草原本俗與中原禮制的並存。祭天居於國家祭祀之首。史誌記元朝制度,率將壬子年(元憲宗蒙哥二年,1252)日月山祭天作為有元一代郊祀乃至禮樂制度之濫觴,甚至【元史】總裁官之一王袆(1322-1374)曾撰文稱:「一代禮樂之興,肇於此矣。」壬子年祭天已經受到元代禮制研究的關註,艾騖德(Christopher P. Atwood) 討論蒙古政治文化發展模式時也有涉及,祭天所在的日月山地望問題更是引發了多位學者的討論。但相關史料記事有分歧,亦有遞相承襲的情況,所以史源問題實有辨析的必要。本文首先分類辨析文獻史源,探明壬子年日月山祭天史實,繼而將壬子年祭天作為元代歷史編纂中的典型性事件看待。 任何史料,都是歷史書寫的產物,都不可避免地受到書寫者主觀意識的影響。蒙元王朝不同時期意識形態不斷變動,在官修國史的文本書寫中留下了烙印。 考察壬子年祭天史事如何在元朝國史中被書寫、漏寫甚至篡改,有助於探析元朝二元政治文化傳統的演變。

一、史料分歧與史源梳理

王袆【日月山祀天頌】是關於壬子年日月山祭天存世篇幅最長的文獻,因此很受以往學者重視,但這篇文章的史料價值不可高估。王袆,字子充,義烏人。雖然王袆在明初與宋濂並為【元史】總裁官,但他在元代始終未能踏上仕途,對於元朝核心制度了解較為有限。王袆曾於至正七年至十年(1347-1350)到大都謀求入仕,但最終失望南歸。這篇【日月山祀天頌】應與王袆文集同卷所收的【興隆笙頌】一樣,寫於他居留大都期間,目的是以文學獲知於朝。 實際上,【日月山祀天頌】中的基本史實甚至多數文句都抄襲自元文宗朝官修政書【經世大典·禮典】以及官修禮書【太常集禮】。 茲不避絮煩,征引【日月山祀天頌】如下(下劃直線表示與【經世大典·禮典】相同之文句;加粗表示與【太常集禮】相同之文句):

臣聞: 惟天子得祭天 , 而祭天必於高邱, 古之制也 。聖元龍興,肇基朔漠, 遂建大號以臨天下 。然國俗 本有拜天之禮,衣冠尚質,牲品尚純,帝後[親]之,宗戚助祭,非此族也,不得與焉 。 報本反始 之意,可謂出於至誠者矣。

當太祖天造之始,東征西伐,禮文之事,固未暇遑。

太宗戡金之五年,歲在戊戌,時中原甫定,即命孔子五十一代孫元措取曲阜太常雅樂,

輦其歌工舞節與樂器俎豆祭服,至於日月山。及憲宗二年壬子之歲,秋八月,

始即日月山以祀天

,推太宗、睿宗配焉。

既又用元措言,並祭昊天後土,始大合樂

。一代禮樂之興,肇於此矣。

當其時,群臣奏對之際,上問禮樂何始,左右以堯舜為對。

則其所以立神基肇人極者,聖謨睿略,何其宏遠也。按日月山,國語雲哈剌溫山,在和林之北,實祖宗興王之地。古者王者祭天,則日月從祀。日居東,月居西。今天子祀天茲山,而山適以日月名,此其嘉符瑞應,開萬世無疆之基者,尤可征不誣也。厥後,

世祖定鼎於燕,首建廟室。成宗於國南郊肇立圓丘。武宗躬行祼享。英宗復置鹵簿

。至於文宗,爰祀郊丘。肆今天子踐位以來,郊丘祀天,禮凡薦舉,

前作後述

,歲輯月增,容物典章,煥然畢備,

彌文之盛

,無復有加。原其所自,則日月山之祀固其權輿哉。……

【 經 世大典】原書已佚,但其總序見於【國朝文類】。 【經世大典·禮典總序·郊祀】載:

惟天子得祭天,古之制也 。中國家 建大號以臨天下,自有拜天之禮,衣冠尚質,祭品尚純,帝後親之,宗戚助祭 ,率其世職, 非此族也,不得與焉。報本反始 ,出於自然,而非強為之制者也。有司簡牘可知者, 憲宗皇帝始拜天於日月山,既而又用孔子孫元措言,祭昊天後土,始大合樂 。世祖皇帝至於今, 制度彌文 ,而國家之舊禮初不廢也。

【經世大典·禮典】祭祀相關部份的直接史源是【太常集禮】。【太常集禮】是太常寺官李好文、孛朮魯翀據公牘檔案編纂的禮書,始編於泰定四年(1327),成書於文宗天歷二年(1329)。李好文【太常集禮稿序】載:

……洪惟聖朝天造之始,金革方載,文德未遑。 我太宗皇帝戡金五年,歲在戊戌,時中原甫定,則已命孔子之孫元措訪求前代禮樂 ,將以文萬世太平之治。憲宗皇帝二年壬子,時則有日月[山]之祀。 伏觀當時群臣奏對之際,上問禮樂自何始,左右對以堯舜 ,則其立神基,肇人極,丕謨睿略,固已宏遠矣。 世祖皇帝中統之初,建宗廟 ,立太常,討論述作,度越古昔,至元之治,遂光前烈。 成宗皇帝肇立郊丘。武宗皇帝躬行祼享 。 英宗皇帝 廣太室,定昭穆, 禦袞冕、鹵簿 ,修四時之祀。 列聖相承,歲增月輯,典章文物,煥然畢備矣。 ……

比較其中極為相似的行文,可知王袆【日月山祀天頌】大幅抄襲【經世大典·禮典總序·郊祀】和【太常集禮稿序】。王袆文中「推太宗、睿宗配焉」顯系筆誤,據【太常集禮】及【元史·祭祀誌】正文所載,實際上配位是太祖、睿宗。【元史·祭祀誌】主體直接源於【經世大典·禮典】。如【元史·祭祀誌·郊祀】開篇雲:「元興朔漠,代有拜天之禮。衣冠尚質,祭器尚純,帝後親之,宗戚助祭。其意幽深古遠,報本反始,出於自然,而非強為之也。憲宗即位之二年,秋八月八日,始以冕服拜天於日月山。其十二日,又用孔氏子孫元措言,合祭昊天後土,始大合樂,作牌位,以太祖、睿宗配享。」顯然是從【經世大典·禮典總序·郊祀】抄襲覆寫而成的。 總之,可以說,【日月山祀天頌】的基本依據是【經世大典·禮典總序·郊祀】與【太常集禮稿序】,也許還稍稍參考了二書的正文或其他資料,而王袆只是著重在辭藻上發揮了一番。 王袆文中唯一不見於他處的資訊只有一句:「按日月山,國語雲哈剌溫山,在和林之北,實祖宗興王之地。」考慮到王袆不懂蒙古語,也從未去過草原,這條史料的可靠性是要打折扣的。

【元史·禮樂誌】和【元史·輿服誌】同樣直接源於【經世大典·禮典】,都將元朝禮樂、冕服之始追溯到壬子年日月山祭天。【禮樂誌】記事日期最詳盡:

憲宗二年三月五日,命東平萬戶嚴忠濟立局,制冠冕、法服、鐘磬、筍簴、儀物肄習。五月十三日,召太常禮樂人赴日月山。八月七日,學士魏祥卿、徐世隆,郎中姚樞等,以樂工李明昌、許政、吳德、段楫、寇忠、杜延年、趙德等五十余人,見於行宮。帝問制作禮樂之始,世隆對曰:「堯舜之世,禮樂興焉。」時明昌等各執鐘、磬、笛、簫、篪、塤、巢笙,於帝前奏之。曲終,復合奏之,凡三終。十一日,始用登歌樂祀昊天上帝於日月山。祭畢,命驛送樂工還東平。

總之,【元史】的【祭祀誌】【輿服誌】【禮樂誌】乃至元末王袆【日月山祀天頌】,源於【經世大典·禮典】以及【太常集禮稿序】。 後二者皆為文宗時期纂成,一致記載憲宗壬子年祭天並召觀禮樂,未提及忽必烈。

但在碑傳資料中,忽必烈成了關鍵人物。 元初禮樂建設中的重要人物張孔孫、徐世隆、姚樞等的傳記中都提到了壬子年日月山禮樂事。【元史·張孔孫傳】載:「世祖居潛邸,嘗召樂師至日月山觀之。」【元史·徐世隆傳】載:「壬子,世祖在潛邸,召見於日月山,時方圖征雲南……(嚴)即時得金太常登歌樂,世祖遣使取之觀,世隆典領以行,既見,世祖欲留之,世隆以母老辭。」【元史·徐世隆傳】的史源當為【元朝名臣事略】卷一二【太常徐公】,後者文字稍詳,此不贅引。姚燧【姚樞神道碑】記載姚樞中統年間的一次上奏:

公奏:「在太宗世,詔孔子五十一代孫元措仍襲封衍聖公,卒,其子與族爭求嗣,為訟及潛藩,帝時曰:‘第往力學,俟有成德達才,我則官之。’又聞曲阜有太常雅樂,命東平守臣輦其歌工舞郎與樂色、俎豆、祭服,至日月山,帝親臨觀。……」

蘇天爵【元朝名臣事略】卷八【左丞姚文獻公】、許有壬【雪齋書院記】所載此事皆同。然而【元史·姚樞傳】的文本卻有關鍵性差異:

樞奏曰:「在太宗世,詔孔子五十一代孫元措仍襲封衍聖公,卒,其子與族人爭求襲爵,訟之潛藩,帝時曰:‘第往力學,俟有成德達才,我則官之。’又曲阜有太常雅樂,憲宗命東平守臣輦其歌工舞郎與樂色、俎豆,至日月山,帝親臨觀。……」

在【姚樞神道碑】中,召東平樂工至日月山的,明指「潛藩」之帝忽必烈。【元史·姚樞傳】加入「憲宗」二字,使後文出現之「帝」意義完全改變,召樂工至日月山、親臨觀樂的,成了憲宗蒙哥。神道碑無疑是本傳的最初史源。陳高華先生指出,由神道碑到【元史】本傳有三種可能:(一)明初史官直接利用了神道碑;(二)蘇天爵編纂【元朝名臣事略】時利用了神道碑,後來明初史官直接利用【元朝名臣事略】;(三)元文宗朝修【經世大典·臣事】時利用了神道碑,明初史官直接利用【經世大典·臣事】。此處明初史官沒有必要擅添「憲宗」二字,因此【元史·姚樞傳】應該來自【經世大典·臣事】。

綜上所述,我們可以將相關史料分為政書、碑傳兩大系統。碑傳史料皆記載忽必烈是壬子年日月山禮樂中的關鍵人物。政書【經世大典·臣事】顯然改動【姚樞神道碑】,將忽必烈改為憲宗蒙哥。凡是源於文宗朝政書的史料,皆有將此事中的世祖隱去的特征。

二、壬子年祭天史實

壬子年祭天史實,須從日月山地望、蒙哥與忽必烈行跡、禮樂儀式等線索進行考察。

日月山地望,曾引起學者討論。屠寄認為日月山即納蘭赤剌溫。納蘭赤剌溫(Naran čila’un)是【元史·太宗紀】所載窩闊台曾駐蹕之地,蒙古語直譯日崖,缺少「月」的含義。陳得芝在繪制【中國歷史地圖集】「元代嶺北行省圖」時將日月山標在怯綠連河(今克魯倫河)上遊的不兒罕·合勒敦山處。寶音德力根也認為日月山即【元朝秘史】所記的神山不兒罕·合勒敦山。筆者曾提出不兒罕·合勒敦山、怯綠連河曲的拖諾山兩種可能性。石堅軍、王社教將日月山、納蘭赤剌溫、不兒罕哈雷敦三者勘同。 諸家觀點雖然有差異,但一致認為日月山在怯綠連河上遊地區。 這一地區位於蒙古高原中部偏東,是成吉思汗生長並崛起的「興王之地」,也是大蒙古國政治的核心地域。窩闊台、蒙哥即位皆在其地。盡管有了草原都城哈剌和林,但窩闊台至蒙哥汗仍然遵循巡幸遊牧習俗,夏秋季節一般駐蹕怯綠連河上遊。 20世紀末以來,考古學家在怯綠連河上遊發掘出了建築遺址與祭祀遺存,證明成吉思汗四大斡耳朵在元代始終駐蹕其地。

【元史·憲宗紀】對壬子年蒙哥的行跡記載簡略,僅記載夏駐蹕和林,冬十月駐蹕月帖古忽闌(Ötegü qulan ,意譯野馬川,在哈剌和林以南汪吉河上遊)。實際上,蒙哥夏秋季節的行跡,可據其他史料考證。【元史·世祖紀】載:「歲壬子(1252),帝(忽必烈)駐桓、撫間。……夏六月,入覲憲宗於曲先惱兒之地。」曲先惱兒,【元史·姚樞傳】作曲先腦兒。屠寄【蒙兀兒史記】認為,曲先腦兒漢言雪海,在臨洮。以曲先(*Küsen )為雪(časun ),不足取;以其地在臨洮,更純屬臆斷。【史集】記窩闊台駐秋之地名為距離和林四日程的Kūsa Nāūūr ,余大鈞、周建奇譯本擬音為「古薛納兀兒」,薩克斯頓構擬為Kösä Na’ur ,而波伊勒徑改為Köke Na’ur (顆顆腦兒)。顆顆腦兒,【元朝秘史】作闊闊納浯兒,義為青色的湖,位於怯綠連河上遊支流桑古兒河源頭附近,在古連勒古山(起輦谷)範圍內,距離和林千裏之遙,遠超四日程。因此波伊勒的徑改是難以成立的。波伊勒在後來的一篇文章中又將Kūsa Naūūr 與【史集】所載克烈部汪罕駐夏地Kūsāūr Naūūr 勘同。後者,【元朝秘史】第151、177節作古泄兀兒海子、古洩兀兒海子(*Güse’ür Na’ur ),【聖武親征錄】作曲薛兀兒澤、曲笑兒澤,在語音上無法支持波伊勒的勘同。艾騖德在2015年發表文章指出,Kūsāūr Naūūr(Küse Na'ur) 與曲先惱兒可以勘同,即今蒙古國南杭愛省奈曼湖國家公園(Khüisiin Naiman Nuur )的慧斯淖爾湖(Khüis Nuur );因為Küse(n) 並非蒙古語詞,所以被現代蒙古人俗讀為Khüis (蒙古語,義為肚臍、中心)。艾騖德所考最為允當。 因此,據【元史·世祖紀】可知,六月,蒙哥汗駐於距離和林四日程的曲先惱兒時,忽必烈前來覲見。 程鉅夫記載:「憲宗二年(1252)夏,會諸侯王於驢駒河之上。」諸王大會,蒙古語稱為忽裏台(quriltai,意為聚會),是宗親貴族共議國事的蒙古傳統政治組織形式。 六月是夏季的最後一個月,當月蒙哥、忽必烈在曲先惱兒相見後即前往驢駒河(怯綠連河)召開諸王大會。

至於忽必烈離開大會的時間,史料記載有歧異。【元史·世祖紀】載,憲宗二年「秋七月丙午(二十四日),禡牙西行」。【憲宗紀】載,憲宗二年「八月,忽必烈次臨洮」。如果采信這兩條記載,忽必烈已經出征,就不可能參加八月八日的日月山祭天。然而,這兩條記載都是有問題的。記忽必烈征雲南行程極詳的程鉅夫【平雲南碑】中明言壬子年「秋九月出師」,而不是【世祖紀】的七月。程鉅夫【平雲南碑】與【世祖紀】皆明載忽必烈次臨洮的時間為憲宗三年(1253)八月,與【憲宗紀】的記載相差整整一年。祭天作為蒙古傳統禮俗,不僅僅是一次宗教性活動,更是大汗權力受上天護佑的象征,具有團結宗親貴族的作用。會諸王與祭天是密切關聯的同一系列事件。六月忽必烈入覲蒙哥汗,參加忽裏台大會。出征雲南是在大會上決定的。八月八日祭天必然是諸王共同參加,若忽必烈在七月二十四日就出師則有悖情理。況且忽必烈出師後行軍不快,十二月才渡過黃河,次年四月駐六盤山,八月才正式發兵。 因此,忽必烈參加八月祭天之後,九月出師,才合乎情理。總之,壬子年夏末至秋季,蒙哥在怯綠連河召開忽裏台大會,忽必烈全程參加。

解決問題的關鍵在於辨清蒙古式、漢式兩種禮儀。蒙哥召開壬子年忽裏台大會,其間舉行的蒙古式祭天自然也由他主持。貫穿整個蒙元時代,蒙古傳統的秋季灑馬奶祭天一直是最高規格的國家祭祀,而漢式禮樂,對於當時絕大多數蒙古人而言甚為隔膜。忽必烈總領漠南事務,與東平有更直接的關系。東平禮樂人員壬子年制作的「日月山神主」「日月山版位」,後來赫然出現在了忽必烈即位後建於燕京的太廟之中。因此,壬子年東平禮樂應該是忽必烈獻給蒙哥汗的一種表演活動。郊祀最重要的是壇壝,壬子年日月山並不具備這一條件。東平禮樂人員即使提前制作了樂色、俎豆、祭服,也僅能粗略展示禮樂樣貌,嚴格而言算不上真正的郊祀。

綜合上述考證,並結合【禮樂誌】【祭祀誌】,我們可以梳理出合理的時序:八月七日,東平禮樂人員到達日月山,在忽必烈行宮(營帳)預演,忽必烈向徐世隆等人問禮樂之始。八月八日,是蒙哥主持的蒙古式祭天,東平禮樂人員並未參加。八月十一日或十二日是東平禮樂的正式演出,蒙哥觀看之後,顯然興趣不大,命驛送樂工還東平,再未召用。

三、壬子年祭天與【蒙古秘史】

僅就蒙古式祭天而言,祭天儀式是忽裏台大會活動的禮儀性核心,宣示天命汗權,也宣示諸王大臣對大汗的擁戴。 從這個意義上說,壬子年日月山祭天在大蒙古國政治史上有象征意義。在大蒙古國歷史上,辛亥年夏至壬子年秋是有轉折性的關鍵一年。 蒙哥於辛亥年(1251)夏六月即位,結束了窩闊台系二十年的統治。此前的十年間,經歷了乃馬真後監國、貴由汗短暫統治、海迷失後監國,汗位繼承紛爭叠起,中央統治不力。蒙哥即位後,一方面發動了大規模的政治清洗,將對立面的諸王處死或流放。另一方面,推行全面的政治改革,安置諸王,任命職官,調整軍權,登記戶籍,清整賦役,清理驛站,有效地強化了廣闊疆域的中央集權。蒙哥汗時期的所有重大舉措和成就,都創立和奠基於其即位後約一年的時間內。波斯文史書【世界征服者史】是蒙哥汗時期的官員誌費尼在哈剌和林寫成的,其中關於蒙哥汗的記載可以說是親歷者的記錄,具有很高的史料價值。書中記載蒙哥汗1251年7月(相當於夏歷六月至七月)即位之後的史事,下一個出現的日期已經是1252年11月(相當於夏歷九月底至十月)。這一段時間正是蒙哥汗解決帝國內部問題的關鍵時期。【元史·憲宗紀】載,「(1252年)秋七月,命忽必烈征大理,諸王禿兒花、撒立征身毒,怯的不花征沒裏奚,旭烈征西域素丹諸國。詔諭宋荊南、襄陽、樊城、均州諸守將,使來附。」這正是蒙哥汗在七月怯綠連河忽裏台大會上與諸王、大臣決議未來的征戰藍圖。八月初的日月山祭天標誌著這次忽裏台大會的高潮和結束。

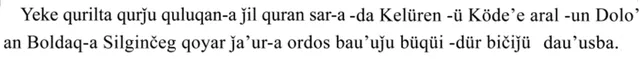

壬子年忽裏台大會,與【蒙古秘史】有密切關系。【蒙古秘史】是歷史上首部以蒙古文寫成的史詩式著作,講述了蒙古祖先起源及大蒙古國初期的歷史,也可以說是蒙元王朝的第一部國史。【蒙古秘史】充分反映出蒙古人自己的歷史觀與文化觀,在遊牧民族的歷史書寫和編纂史上有著極為重要的地位。【蒙古秘史】成書的時間與地點,見於其書末題記:

忽裏台大會召開期間,鼠兒年七月,諸斡耳朵駐紮在客魯漣河的闊叠額·阿剌勒的朵羅安·孛勒答黑、失勒斤扯克兩山之間時,寫畢。

蒙古文轉寫:

客魯漣河,即怯綠連河。闊叠額·阿剌勒,又譯曲雕阿蘭,意為荒原之島,島指的兩河交匯所夾之地,就是秋季忽裏台大會召開之地。朵羅安·孛勒答黑(Dolo'an Boldaq),意為七孤山,是曲雕阿蘭地域的七座山丘。失勒斤扯克(Silginčeg)是山名,田清波釋silgin為草本植物山蕓香,加構詞字尾-čeg,義為生長山蕓香的山丘(la colline où il croit de la rue des montagnes)。田清波認為,失勒斤扯克是七孤山中的一座,今本【蒙古秘史】在「朵羅安·孛勒答黑」與「失勒斤扯克」之間脫漏了一個山名,這個脫漏的山也是七孤山中的一座。 無論如何,【蒙古秘史】無疑寫成於曲雕阿蘭地域之內。

關於鼠兒年具體是哪一年,學界見解不一,最主要的是1228年、1252年二說。1228年說的集大成者是羅依果(Igor de Rachewiltz)。1252年說的主要論證者,是余大鈞、艾騖德。尤其是艾騖德發表於2007年的長文【<蒙古秘史>成書年再考】,全面揭示文本內證,重點分析【蒙古秘史】所載與史實相左的諸多案例,指出這些有意或無意的「訛誤」非憲宗蒙哥汗時期不可能出現,其中體現出蒙哥汗時期對於大蒙古國歷史的認知和定位,也常常隱含著蒙哥汗時期的政治形勢。艾騖德文章論據有力,論證充分。2008年,羅依果撰文反駁艾騖德。羅依果最重要的論據有兩點,一是1252年沒有大聚會的記載,二是書中所記劄剌亦兒台與也速叠兒征伐女真、高麗為1258年事,晚於1252年。實際上,這兩點皆不足為據。 關於大聚會,羅依果未見到程鉅夫的明確記載:「憲宗二年(1252)夏,會諸侯王於驢駒河之上。」關於征伐女真、高麗,何啟龍2017年撰文考證其為窩闊台時期事,支持了1252年說。 因此,羅依果的反駁難以撼動1252年說。【蒙古秘史】正是在壬子年七月忽裏台大會召開期間寫成的。

雖然壬子年八月八日日月山祭天是在七月【蒙古秘史】寫成之後發生的,但二者存在互文關系。在【蒙古秘史】中,不兒罕山反復出現。全書開篇即雲,蒙古人的初祖「奉天命而生的孛兒帖赤那和他的妻子豁埃馬闌勒,渡過騰汲思水,來到斡難河源頭的不兒罕·合勒敦山紮營住下」。其後的蒙古祖先們都在不兒罕山附近活動。帖木真(成吉思汗)早年為敵人三姓篾兒乞人追襲,遁入不兒罕山中多日,方才得免。【蒙古秘史】載:

帖木真從不兒罕山下來,捶胸說:「……我騎著韁繩絆蹄的馬,踏著鹿走的小徑,登上不兒罕山,用柳條搭起棚屋居住。在不兒罕·合勒敦山上,躲避了我微如虱子的性命!愛惜我僅有的性命,騎著我僅有的馬,循著馴鹿走的小徑,登上合勒敦山,用破開的柳條搭起棚屋居住。合勒敦·不兒罕山,庇護了我如螻蟻的性命!我驚懼已極!對不兒罕·合勒敦山,每晨必祭祀,每天必禱告,我的子子孫孫要銘記!」說罷,他解帶掛在頸上,摘帽掛在手上,一手捶胸,向日跪拜九次,將馬奶子灑奠了。

【蒙古秘史】所記的這個為敵所襲而遁入山中的故事,在漢文、波斯文史書中找不到對應記載。帖木真的話中有很長的詩歌化段落,有研究者認為摘自一支蒙古民間史詩。這段敘事整體上有顯著的加工創作成分。【蒙古秘史】此處不惜筆墨,似乎意有所指。【蒙古秘史】所記解帶、摘帽、捶胸、向日跪拜九次、灑奠馬奶子的祭祀儀式,與史料所載成吉思汗在出征花剌子模、金朝前登山祭天的儀式相同。羅依果已經發現了這種關聯,但因為搜集史料不全,錯誤地認為1260年以前蒙古沒有正式的皇家拜天祭典。實際上,祭天儀式在成吉思汗時便已建立。1236年拔都西征,面對勁敵時「按照成吉思汗的習慣」登山祭天。至於蒙哥壬子年日月山祭天,同樣將登山、祭天、成吉思汗這些關鍵詞聯系了起來。按【蒙古秘史】所記,在怯綠連河上遊不兒罕山舉行祭祀,是成吉思汗讓其子孫銘記的責任。在現實中,唯有繼承了蒙古本土的拖雷系才能夠毫無障礙地履行這一責任。如果日月山就是不兒罕山,這就成為蒙哥汗統治下的神聖法則。蒙哥自壬子年開始,除在位最後兩年出征在外,其余每年秋季駐蹕顆顆腦兒、君腦兒,皆在日月山一帶。

總之,【蒙古秘史】是壬子年忽裏台大會產出的一個劃時代的成果,書中貫註了蒙哥汗統治下的大蒙古國意識形態。成吉思汗的故事與壬子年日月山祭天,可以理解為歷史書寫與現實的交相輝映。在【蒙古秘史】中,中原禮樂沒有任何位置,再次說明蒙哥對蒙古祭祀之外的儀式不感興趣。

四、元世祖時期官方與民間的壬子年祭天記憶

壬子年大會與祭天,在大蒙古國曾產生較大影響,甚至投射到了元世祖時期華北民間的記憶中。王惲(1227-1304)記載了其父王天澤(號思淵子)的一件軼事:

先君思淵子,通天文,又善風角。辛亥(1251)夏六月,憲宗即位,明年壬子(1252)秋,先子以事至相下。九月,客鶴壁友人趙鶴摧家。一日夙興,見東北方有紫氣極光大,沖貫上下,如千石之囷。時磁人杜伯縝侍側,指示之。杜曰:「此何祥也?」曰:「天子氣也。」杜曰:「今新君禦世,其應無疑。」曰:「非也,十年後當別有大聖人,非復今日也。渠切記無忘。第老夫不得見耳。」至元十五年(1278),予過滏陽,與杜相會話間,偶出元書片紙相付,且嘆其先輩學術之精有如是也。

「新君禦世」指蒙哥即位。「十年後當別有大聖人」是預言忽必烈即位。占算家壬子年九月見東北方天子氣,時序、方位恰與日月山祭天相合。從時序而言,七月忽裏台大會,八月祭天,九月訊息應該傳到了相州鶴壁(今河南鶴壁)。從方位而言,蒙哥、忽必烈都不可能出現在相州的東北方向。王惲在朝為官,諳熟元朝掌故,當然知道這一點,而他卻贊嘆其父預言術之精,可見他並不將東北方視為錯誤。元代一些史料記載的方位確實比通常的方位整體逆時針偏轉90度,大葉升一列舉了漢文、波斯文、回鶻文中的很多例子。村岡倫指出,這是蒙古語方位詞被譯為其他語言時造成的。最典型的例子是伊利汗國宰相拉施特【史集】對元朝疆域的描述:東南為女真、高麗,西南為廣州、刺桐,西為交趾,西北為吐蕃、金齒,東北為海都、都哇的領地。這代表了元代蒙古人的方位觀,其所稱之「東南」實指東北,「西南」實指東南,「西」實指南,「東北」實指西北。以此觀之,王天澤所謂「東北方」,實指西北方,而怯綠連河上遊地區恰在鶴壁的西北方向。王天澤所得的訊息來自蒙古草原,帶有蒙古文化銘印是很自然的。因此,這個軼事是壬子年祭天事件在占算家腦中的曲折投射。

與華北民間的曲折記憶相比,元世祖時期官方修史時對於壬子年祭天一事仿佛失憶了。【元史·憲宗紀】記載了甲寅(1254)、丁巳(1257)兩次祭天,卻未記壬子年祭天,應該直接反映了元世祖朝所修憲宗實錄的面貌。中統元年(1260),忽必烈即位後,任命王鶚為翰林學士承旨兼修國史,正式開始用漢文纂修本朝史。至元十年(1273),以翰林院纂修國史,敕采錄累朝事實以備編集。至元二十三年十月,翰林承旨撒裏蠻言:「國史院纂修太祖累朝實錄,請以畏吾字轉譯,俟奏讀然後纂定。」這說明實錄的漢文稿本初步纂成,隨後開始轉譯成畏吾體蒙古文。至元二十五年二月,蒙古文實錄完成,撒裏蠻等進讀,世祖對內容提出了修改意見。元成宗元貞二年(1296),司徒兀都帶等進所譯太宗、憲宗、世祖實錄。其中,太宗、憲宗實錄是修改稿,世祖實錄是新纂修成的。成宗僅針對世祖實錄提了一些意見。大德七年(1303),翰林國史院進太祖、太宗、定宗、睿宗、憲宗五朝實錄,此為最終定稿。明初修【元史】,本紀的主要史源是元朝實錄。 【元史】前四帝本紀都很簡略,應該與元朝前四朝實錄的樣貌很接近。【元史】纂修倉促,史官大幅抄撮原材料。前四朝實錄篇幅本就不大,【元史】纂修者不太會加以刪減。【元史·憲宗紀】不記壬子年日月山祭天,實錄即已如此。

世祖朝編纂的憲宗實錄之所以不載壬子年祭天,有兩種可能性。第一種可能性是編纂中無意漏記。 蒙哥死後,忽必烈與阿裏不哥爭奪皇位,交戰數年,容易造成原始資料散佚。至元二十五年(1288),忽必烈對四朝實錄初稿的評價是:「太宗事則然,睿宗少有可易者,定宗固日不暇給,憲宗汝獨不能憶之耶?猶當詢諸知者。」顯然忽必烈對憲宗實錄之粗略很不滿意,認為應該采訪史事加以增補。憲宗實錄經忽必烈親自審閱,但其最終稿反映在【元史·憲宗紀】中記事系年穿鑿情況很嚴重。例如其中所記忽必烈出征大理的年代竟然穿鑿了一年,經忽必烈本人審閱以及元貞二年(1296)、大德七年(1303)兩次修訂,也沒能糾正這一嚴重謬誤。憲宗實錄纂修時距離蒙哥時期不算久遠,但記事準確性很成問題,這至少說明世祖時的纂修者對憲宗史事很不重視。

第二種可能性是編纂者有意不記壬子年祭天。 壬子年大會與祭天,是憲宗朝的重要歷史事件,與意識形態緊密相連。憲宗在位中後期與忽必烈產生尖銳矛盾,治國理念有很大分歧。忽必烈政權與蒙哥政權意識形態迥異。忽必烈即位後,將政治中心從草原遷至華北,禮儀空間隨之改變。這涉及蒙漢二元文化背景。從蒙古文化來看,元朝皇帝每年在兩都之間巡幸,罕往漠北,帝後親祀的灑馬湩祭天改在上都郊野舉行。忽必烈無法前往漠北祭祀不兒罕山,不符合【蒙古秘史】中成吉思汗對子孫的訓言。從漢文化來看,忽必烈雖然開始采行漢式禮樂,但僅至元十二年(1275)遣使告郊一次,對郊祀很不重視,而儒士一直視禮樂為涵化蒙古統治者的重要渠道。壬子年祭天在前引徐世隆(1206-1285)、姚樞(1201-1278)的碑傳中得到著重書寫,說明世祖時期儒士已經極為重視此事。實錄的主要編纂者也是儒士,卻偏偏不記壬子年祭天事。綜上所述,在二元文化背景下,憲宗實錄纂修者都有可能淡化甚至回避壬子年祭天。

總之,壬子年祭天在華北民間記憶中留下了曲折的投射,也被參與其事的漢儒所重視,卻失載於世祖朝官修憲宗實錄。 若是史官疏忽漏記,說明忽必烈對壬子年祭天史事很不重視;若是史官有意不記,則是意識形態變遷背景之下的一種選擇性失憶。

五、元文宗時期官修國史中的壬子年祭天

壬子年祭天重新被大書特書,與元文宗(1328-1332年在位)親郊有關。元代郊祀推行極為緩慢,在文宗前一直未有親郊。文宗登上皇位費盡周折,先是贏得一場血腥的內戰,繼而迎皇兄明宗入繼大統,卻在兄弟相會後將皇兄毒死,重新登基。因此文宗大肆宣揚文治,熱衷禮儀制度,以鞏固合法性。文宗推行一系列文化事業,其中極突出的兩大活動是親行郊祀與編纂【經世大典】。親郊是元朝立國百年未有的大事,有強烈的現實政治訴求。【經世大典】是對本朝歷史與制度的全面整理,體現了文宗對本朝歷史與政治文化的定位。現存【經世大典】佚文所記壬子年祭天,至少有兩處細節與史實有出入,且呼應了文宗的郊祀活動。

第一處,關於合祭天地。【經世大典·禮典】的主要史源是【太常集禮】。【太常集禮】原書今佚,幸而有少量佚文存世。僅僅比較這些佚文,即可發現【經世大典】比【太常集禮】有一處重要改動。【經世大典·禮典】稱壬子年「祭昊天後土」,但公牘資料記載「壬子歲日月山祀昊天上帝神位一」,沒有後土神位。天地合祭不符合蒙古傳統觀念,元朝郊祀直到文宗前也是長期只祭昊天。文宗終於將攝祀儀註改為天地合祭,是元朝第一次正式合祭天地。【經世大典·禮典】將壬子年祭天篡改為合祭天地,正是為文宗改制合祭天地鋪陳歷史依據。

第二處,正如本文第一、二節所揭,文宗時成書的【太常集禮】【經世大典】敘壬子年祭天史事時,不提忽必烈,而將召東平禮樂、問禮樂之始一並歸為憲宗的舉措。這將復雜的史事簡單化了,在一定程度上偏離了史實。憲宗壬子年親自觀看郊天禮樂,算是文宗之前「親郊」的唯一先例。

文宗在籌備親郊時,將年代久遠的壬子年日月山祭天擡出,篡改細節,使敘事簡單化。這是制造政治宣傳品的常見手段 。 而且在【經世大典·禮典·郊祀】開篇的序中先述蒙古「自有拜天之禮」,隨即述壬子年祭天,有將草原、中原的兩種祭天合而為一之意。兩種文化傳統匯流至一起,體現出元文宗嘗試在意識形態層面進行整合。

元文宗的這種做法在蒙古人中造成的影響如何,因蒙古文史料匱乏,尚難明言。而寫入【經世大典】的壬子年祭天,確實成功地影響了後世的歷史書寫。 文宗朝官修政書對日月山祭天史實的篡改,直接為【元史】的【祭祀誌】【禮樂誌】和部份【傳】所繼承。 元末王袆撰寫的【日月山祀天頌】是文宗朝官修政書的另一繼承者。到明初,王袆成為【元史】的兩位總裁官之一。【元史】編修班子基本上由未曾仕元的南方文人組成,對元朝典章制度一知半解。相較於另一位總裁官宋濂,王袆曾在元大都生活三年,是具備較好修史條件的一位。然而,王袆撰【日月山祀天頌】一文旨在歌頌元朝典制之盛,以翰墨謀仕途,故而著重文學辭藻的鋪陳,行文並不嚴謹。在元順帝時期,日月山祭天已是歷史陳跡。南人王袆在元大都獲得的知識未必準確,如「在和林之北」,實際上當為大斡耳朵之北。史實方面則大抵抄襲【經世大典】,而「一代禮樂之興,肇於此矣」「開萬世無疆之基」「原其所自,則日月山之祀固其權輿哉」等溢美之詞,亦是對【經世大典】中口徑的發揮。在【元史】中,這種評價也被延續了下來。

結論

本文探析文本源流,考察歷史書寫,並不是否認史實的存在,而是要分析史料的可靠性,剔除相沿抄襲的重復資訊,細究不同時期歷史書寫的細節差異,進而探析書寫者背後的政治目的、意識形態。 壬子年日月山祭天,是元憲宗蒙哥統治時期的一個政治文化事件。雖然其重要性毋庸置疑,但在元代不同時期有不同的表現,是觀察歷史書寫與體認的一個重要例子。 我們清理蒙古宮廷壬子年(1252)撰寫【蒙古秘史】、元世祖朝官修元憲宗實錄、元文宗朝官修政書三次國史修纂中對日月山祭天事件的歷史書寫變化時,始終能看到現實與書寫的輝映。

壬子年七月【蒙古秘史】撰寫期間,八月的祭天是計劃中即將發生的現實,而【蒙古秘史】中成吉思汗命子孫祭祀不兒罕山之聖訓則是歷史書寫。二者的輝映,是拖雷系掌控大蒙古國的象征。元世祖時期修憲宗實錄時不記壬子年祭天,若非選擇性失憶,便是對此事極不重視而漏記。這對應的現實是元世祖忽必烈即位後意識形態發生變革,統治者既不再親往漠北祭天,也不太重視郊祀。元文宗朝官修【經世大典】期間,文宗親郊是正在進行中的現實,而濃墨重彩地書寫壬子年祭天,正是為親郊張本,利用文治鞏固合法性。

至於明初纂修【元史】時,直接抄襲元文宗朝官修政書。而【元史】傳記數量龐大,史源復雜,因而超越了【經世大典】的局限,零星保存了壬子年日月山祭天的真相。

元代壬子年祭天的歷史書寫與覆寫,從一個側面反映了元朝政治文化二元傳統的演變與融合。 在憲宗蒙哥統治下,草原文化傳統占據主宰地位。到世祖時期,元朝國家制度呈現出鮮明的二元性。在二元性研究起步最早的遼史領域,學者已經指出,上層統治者在二元文化之間取舍融匯,創造出了第三種文化。元朝在蒙漢二元文化基礎上,還吸納了多元文化因素,創造出了新的政治文化。例如至元八年(1271)所建漢語國號「大元」,與蒙古語國號Yeke Mongγol Ulus並列使用,被元代各種語言的文化圈所接受,而不同的文化圈對大元國號內涵有不同的理解。禮儀制度作為意識形態的象征,尤有典型性。元朝對郊廟制度有所改造,結合蒙、漢、藏等文化設立影堂,將孔子廟學與藏傳佛寺相結合而創立帝師殿。元朝政治文化的融合性,在元中後期日益顯著。文宗朝書寫國史時將壬子年日月山祭天奉為郊祀之始,有將蒙、漢兩種祭天合而為一之意,正是融合二元傳統的一種嘗試。

從史學史角度而言,重修國史是一種普遍性的現象。每一個王朝,從建立到發展的各個階段,政治局勢和政治文化常常發生變化。在此過程中,官方常常重修國史,尤其是重新書寫早期史,對史文增刪、篡改,以符合新形勢。 在有雙語修史傳統的王朝中,元與清可作對比。清代官修【清太祖實錄】【清太宗實錄】【滿洲實錄】等書經累朝屢次修訂,與政治文化的變動同步,到乾隆朝定型,前後歷百年。而元朝從世祖開始歷百年而亡,政治文化始終反復變動,容易反映在國史書寫中。元代官修實錄、脫蔔赤顏等國史類著作未傳世,僅有少數內容被漢文、波斯文、藏文史書所摘錄。其中關於早期史事的歧異記載,已經表明元朝國史經歷了不止一次修訂。學者在研究元朝國史編纂和傳播問題時,在元成宗大德七年(1303)五朝實錄纂定之後,也許還要考慮元中後期政治環境對國史書寫的影響。

附記:本文曾在南京大學元史研究室2019 年3 月舉辦的學術論壇上宣讀,承蒙中國社科院古代史研究所李鳴飛、南京大學歷史學院陳波、於磊等師友評議啟發,又承匿名審稿人提出寶貴意見,謹致謝忱。