我是棠棣,一枚历史爱好者。欢迎大家【关注】我,一起谈古论今,纵论天下大势。君子一世,为学、交友而已!

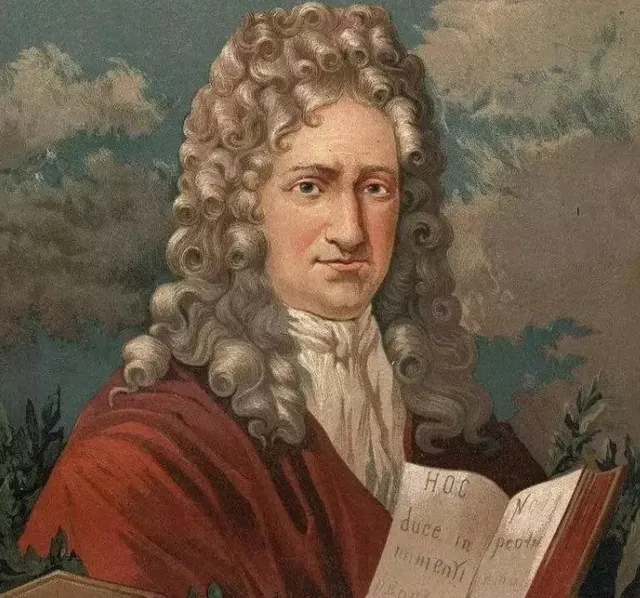

大家可能早已闻说德国著名科学家、哲学家莱布尼茨,但是他对中国文化的热情,大多数人未必知道。

1、莱布尼茨对儒家的诠释

莱布尼茨从青年时代起就与耶稣会有来往,从神父们的口中和笔下,知道了那个遥远而又神奇的中华帝国,很快又被它的古老文明所深深吸引。

他对于长于表意的汉字,对于以阴阳交感为基本原理的八卦,都曾表现出浓厚的兴趣并加以研究。

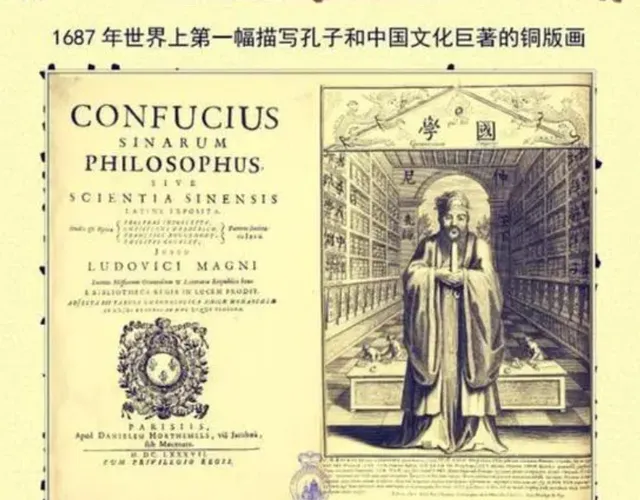

早在一六八七年,就在柏应理等神父所著【中国贤哲孔夫子】出版的当年,莱布尼茨就已在一封信中详尽地论及此书了。

这说明他当时至少已熟读过耶稣会士译介的「三书」。

十年之后,他编辑出版了一本【中国近况】,并亲自为之作序。在序中,他盛赞孔子及其学说,认为中国在道德和政治方面都大大超过西方,而正是孔子的教诲,使中国社会有序,人民遵守美德。

他甚至建议应该请中国人到西方去传授自然宗教。

莱布尼茨对中国的这份厚爱,是与他自己的宗教一体化计划紧密相连的。作为一个思想自由的新教徒,作为一个世界主义者,他厌恶残酷的宗教战争,希望有期一日全球统一在一种宗教、一种以崇尚上帝和注重道德为标准的自然宗教中。

他深信任何一个民族,无需接受【圣经】教育,都可自然认识到上帝的存在,他也深信人类的伦理道德,一定是以这种注重精神的宗教为支柱的。

正因为如此,他在「礼仪之争」中完全站在耶稣会士一边,坚决支持利玛窦的传教事业,他不仅赞同他们对异民族礼俗的宽容和理解,而且坚定地认为一个古老、优秀如中国的民族,是不可能不知道上帝的存在的。

在他看来,中国的自然神学已经达到了「如此高度完美的程度,实在堪为欧洲人之师」。

基于这种信念,莱布尼茨在中国哲学、宗教问题上提出了与他同时代哲学家、神学家完全不同的见解。

一七一五年,他读到了经由一个法国阴友德·雷蒙转寄来的龙华民神父的书。

随后,他回复了法国友人一封长信。这篇被后人称之为「关于中国哲学问题致德·雷蒙先生」的书信体论文,实质上是莱布尼茨对龙华民的一份解读笔记。

因为是以龙华民为靶子,所以此文讨论的基本上仍然是「理」与「气「这对中国哲学范式。不过,凡在龙神父笔下引来说明中国人为「无神论」的证据,经莱布尼茨一诠释,全都具有了相反的含义。

龙华民说:

中国哲学认为「理」存于「气」,且不可与「气」分离,这就证明中国人根本不承认有纯精神实体存在,因而他们是唯物论、无神论者。

莱布尼茨却说:

否!中国人是与基督徒一样的唯灵论者,「尽管他们可能不曾意识到这些精神实体是与物质分离、且完全置于物质之外的,但这并不妨得对神灵的承认。我自己就倾向于认为天使是有形的,许多古代的神父亦持此议。我同样认为可理喻的灵魂从不会与肉体完全脱离。」

说到中国人不承认基督教的「创世说」,龙神父原本正戳到了中西文化相阻隔的要害之处,莱氏居然也能想出一套打道的办法。

他首先认定:

中国人的「理」与基督教的「上帝」是可比的。理由很简单:中国人不是赋予「理」全部最优秀的属性吗?既如此,那么这个全知全能的存在,理所当然就应等同于西教中之上帝。至于说到「气」,中国人「似乎并不知道神启」一说,而唯有这种启示方能使人了解到世界的起源。不知者不为怪嘛,稍加点拨,中国人自然就会了解「创世说」的。

对于儒家典籍中的「天」,莱布尼茨完全赞同利玛窦「天即上帝」式的认同。不过,他支持利氏的角度实在是常人难以想见的。

他说:

「天文学的新发现揭示出天即全部已知的宇宙,而我们的地球只不过是一颗附属的星球,可说有多少恒星,就有多少个世界体系:我们所在的太阳系只是这些恒星之一。由此可见,天的统治者或主宰就是整个宇宙的主宰」,难道这「宇宙的主宰」还不是基督教中之上帝吗?

科学家莱布尼茨的推理似乎无懈可击。

2、文明交流互鉴的开启者

西方人常说莱布尼茨是位奇才。读了他这番对中国哲学、宗教所作的「辩护词」,真是令人大开眼界,我们不得不惊叹他思辩方式的诡奇。

在他笔下,中西概念的格义简直到了易如反掌的地步,他使一切晦涩、含混皆变得简单、明了,在所有的相悖相异点上,都能使双方彼此接近,甚至融通。如此高超的化繁为简、变阻为通的能力真堪称是大家手笔。

那么,是什么使得莱布尼茨如此超脱,不拘泥于细节的讨论,而只满足于宏观的驾取呢?

这当然首先仍要归因于他对道德与宗教不可分的信念,和他对世界大一统宗教的热望。

以此为分界,他便与拉莫特·勒瓦耶、与贝尔、与马勒伯朗士们分道扬镳了。

在他同时代的哲学家、神学家出于不同动机,对「中国人为无神论者」达成共识时,他却独树一帜,坚定地认为中国人是唯灵论者;而每一次他提及孔子、论及儒学,都在竭力缩小基督教教义与中国思想之间的差距,以印证他自己理论的正确。

在他看来,能以中华帝画为实例,他的宗教一体化计划就会更具说服力。

这样,我们就接触到了第二个原因:莱布尼茨对中国文化的高度重视和理解。

在当今的世界中,已不会再有人质疑中国文化的深邃了。然而,倒退回三百年前去,莱布尼茨却是唯一真正理解其价值,懂得与中国平等对话重要性的欧洲人,他曾多次呼吁要从中国请学者到西方去讲学,以使欧洲人掌握中国文化的精髓。

他认为只有这样对等的文化交流,才能使双方都获益,这使我们有理由相信莱氏在阅读孔子、特别是在用西理格义中国概念时,也曾遇到过困惑或难以调和的阻隔,否则很难设想他会提出,下面这样中肯而深刻的见解:

「欧洲绝对需要设立中国学校,从那边请来能向我们讲授中国文学的青年学者,他们还可带来中国书籍。…如若不照我说的去做,我们就会永无休止地争吵下去,而对孔子及其他中国学者的思想仍然不甚了解。

莱布尼茨的远见卓识,已为今天东西方平等对话的文化新格局所证实。然而,当中国人自豪地走向世界,当西方人终于意识到「欧洲中心论」的狭隘、荒谬之时,人们是否还记得莱布尼茨所做过的一切?

在那些生拉硬拽、甚至看似离奇的诠释中,包含了莱布尼茨对异民族文化怎样的理解和尊重!

事实上,正是通过这种融通汇合中西文化的努力,才使莱布尼茨成了一名当代意义上的比较学者。他以「打通」为己任,在东西方两个迥异的世界中架起了一座理解和沟通的桥梁。

不过,说到儒学,他的观点以乎在当时并未引起大的反响,只在学界的小圈子里激起了几圈涟漪,对于形而上的思辨,公众一向缺乏热情,这恐怕是一条规律,古今中外皆然。

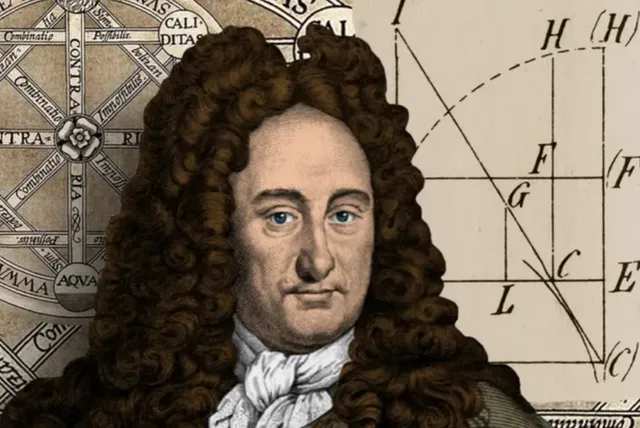

3、因为儒家而被开除的教授

沃尔夫(一六七九——一七五四)莱布尼茨的崇拜者。沃尔夫,因为选取了一个较好的角度发挥莱氏的思想,使其更契合十八世纪公众的需要,而着实在宣传儒家思想方面走红了一阵。

沃尔夫原为德国哈雷大学的数学教授,他同时也是个哲学家,一向敬重莱布尼茨。

一七二一年,他在哈雷大学做了一场论述中国哲学的讲座,其内容和结局是如此地轰动,以致几十年后依然栩栩如生地出现在伏尔泰笔下。

伏尔泰那段文字写得清楚且有趣,我们不妨把它节译下来以飨读者:

「著名的哈雷大学数学教授沃尔夫有一天做了一篇精彩的讲演,夸赞中国哲学。他赞扬这个须发五官皆与我们不同的古老人种,我是说,他赞扬中国人尊崇上帝,热爱美德…要知道,这个沃尔夫把成千名各国学生吸引到了哈雷。

在同一所大学中还有一个名叫朗日的神学教授,却一个学生都招引不来。此公因为在讲堂中独自受冻而顷感颇感窘迫,于是自然就想要败坏数学教授的名声。按照此类人的惯例,他当然就控告沃尔夫不信上帝。欧洲某些作家从未去过中国,却认定北京政府是无神论者。沃尔夫夸赞北京的哲学,沃尔夫就是无神论者。忌妒加仇恨从未推出过比这更妙的三段论。

朗日的意见得到一群狐朋狗友和一位保护者的支持,当地王侯也确认那是最终裁决,正式要数学家在两种处理办法中任择其一:

或者在二十四小时内离开哈雷,或者被绞死。沃尔夫理智健全,当然一走了之。他的离任使王侯每年少收入两、三千埃居,那原是沃尔夫的大批弟子带给这个王国的。」

从伏尔泰调侃的笔调中,我们一定已经悟出:这篇几乎置沃尔夫于死地的论文,其实并没有大胆到宣传无神论的地步。沃尔夫在讲演中不过是重复了莱布尼茨的观点,认为中国人的信仰和哲学皆与基督徒可比,然而,他对莱布尼茨热衷讨论的后儒玄学,却丝毫不感兴趣,这从他演说的标题【论中国人的实用哲学】即可看出。

这篇讲演避开了一切概念的辨析,完全不理会「理」、「气」、「太极」、「上帝」,这些使常人眩目的术语,而只专注于中国人伦理道德和政治的讨论。

在他看来,儒家道德与基督徒的道德具有完全的可比性,此外,它又十分合乎人的本性,与自然道德也极相符。

他尤其赞扬中国注重道德训导的教育制度。他认为中国的学校教人正己和治人,而这一切皆以追求「智慧」为终极目标,「智慧」即「幸福」,因此学生们研习的都是教人怎样能在此生此世中获取幸福的最有用的学问。

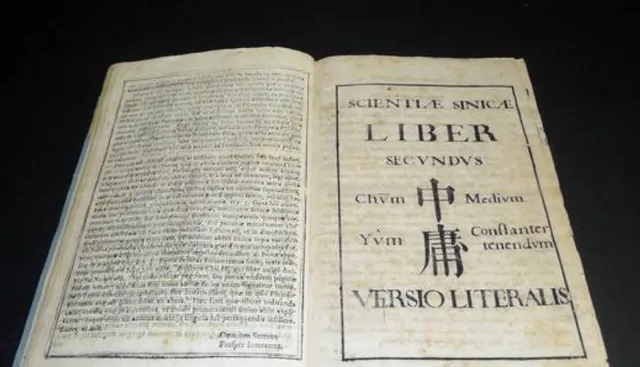

当沃尔夫在哈雷大学讲授中国人的实用哲学时,他已读到过一七一一年在布拉格出版的卫方济神父译介的六种儒家典籍(「四书」再加【小学】和【孝经】)。

这是当时最明晰,最完整的西文译本,正是因为参阅了这样较忠实的译文,才使得沃尔夫终于摆脱了宗教论争的阴影,而更接近了儒学重现世、重实际的本质。

尽管沃尔夫因为宣传中国思想而被逐,他那篇著名的报告却在一七二六年正式出版了。作者在书中加进了大量注释,一些重要的思想也得以展开。新加进的内容证明此时沃尔夫又仔细研究过柏应理的书,然而他依然拒绝讨论玄学。

【论中国人的实用哲学】一书的出版,使当时的新教世界对孔子的热情达到顶点。 不过,与其说这是沃尔夫宣传儒家思想产生的影响,不如说是他高度重视儒家道德观的新阐释角度,契合了十八世纪公众的精神需求。

4、儒家伦理道德观的吸引力

沃尔夫并不是唯一偏重于儒家伦理道德观的欧洲人。

早在十七世纪八十年代,中国人独特的极富实践性、且与政治紧密相连的道德观,就已引起了欧洲人极大的兴趣。

那时,尽管传教士们在儒家天道观上众说纷纭,莫衷一是,但在中国人的道德观上却保持着惊人的一致。

那些最初的介绍十分零散,总是这里、那里,混杂在神父们对中国的总体介绍之中。譬如在金尼阁神父的书中,论及中国国泰民安的原因时,他特别称赞儒士们敢言直谏的美德,认为这是中国赖以成功的主要手段。

另一位耶稣会士曾德昭(一五八五——一六五八)在书中也谈到了儒家修身、齐家、治国、平天下的道德要求,指出中国人的道德观内涵丰富,包括伦理、经济、政治三部分,三者紧密相连,又以个人修养为基础。

更多的人则特别热衷于引用「已所不欲,勿施于人」的孔子语录,将它视为基督箴言「要爱人如已」的同义语,从而对在中国传播他们的「神圣宗教」抱着极大的希望。

不管神父们从哪个角度切入中国的道德观,几乎都是为了回答同一个问题:这个历史悠久、人口众多的国家为何能如此繁荣昌盛? 而他们也几乎众口一辞地认为中华民族的幸福,主要是靠高度重视道德修养来维系的。这个结论颇具诱惑力,它使欧洲人十分好奇:世上还有一种能使人幸福的道德规范?他们急切地想了解它的全貌。

一六八七年,【中国贤哲孔夫子】终于问世了,但是能读拉丁文的人极少,这个译本显然满足不了公众的需求。于是,一大批的转译、改写、评论文章应运而生。

单在一六八八年,法国就有多人节译、改写了柏应理等神父的书,足见时人对儒家道德观的兴趣和关注。

由库赞改写的【中国贤哲孔夫子之道德观】,是其中最具代表性的一部,我们不妨透过它来剖析一下欧洲读者们,是如何从道德观的角度,接受耶稣会士塑造的孔子形象的,库赞在此书的「告读者」中,反复将孔子与欧洲的哲学家们做比较。

他称孔子的道德是「质朴的、感性的、且是从最纯的自然理性中获取的」。认为孔子对道德的掌握总是「恰如其分」,既不「过」,也不「不及」。「在这方面,他不仅远胜于大量的异教徒作家…而且也大大超过许多基督徒作者,这些人的箴言中有如此多的错误或令人费解之处:他们几乎在各方面都夸大人的义务,沉湎于狂热的想象或恶劣的情绪中;他们几乎总是偏离美德应处于的这个中正的位置。由于他们对美德的歪曲而使其变得无法实践,因此也就造就不了多少有德行者。」

在大段地批判了这种毫无价值的道德说教之后,库赞又写道:

「人们尽可放心,在这部孔子道德观的缩写本中,一点都找不到上述这类东西,人们将看到一些道德漫谈,这是大师的杰作。书中所述的一切都是可靠的,因为我们的哲人毫无偏见,只服从中庸之道。是人人内心皆知的常理,指引他说的每一句话。同样,对于他提出的道德规范及人伦准则,谁都不能不表示由衷的赞同。他的论述套无虚假、绝对之辞,亦无当今大多数道德论中的那类侈谈玄论。

而道德论本应是简单明晰、一目了然的,连最鄙俗的思想也该为之动容。

我们从这段评论中不难看出,儒家道德之所以吸引库赞,就是因为它充满人性,是芸芸众生都可做到的。在这一点上,它明显高出于西方的伦理学。

法国当代汉学家谢和耐在分析中西伦理学的歧异时,曾对此做过一个精辟的论述。

他说:

「基督教的论点是认为伦理源出于上帝。中国人的论点则认为,只有在对父母亲友,克尽人子之道时,方可达到知天命。

「中国文人的自省,并非为了求天恕过,而是为了更好地了解自已的过错并改正之。他们不是为了恭顺于上帝而强使自己苦修,而是为了与天理相吻而更好地克己。」

5、孔子何以在西方被误读?

在历史上,那些处于文化转型期的民族,往往对站在本民族传统对立面上的异族文化最感兴趣。

当法国人面对着深重的宗教,社会危机,为传统的神人关系的摇摇欲坠而焦虑不安时,他们渴望、仰慕一种重现世、重人事的学说便是一种必然。

而恰在此时,孔子出现在他们面前,虽几经变形,仍「瑕不掩喻」。这种不受宗教束缚、完全建立在人生经验之上的伦理说,使法国人一见钟情。

难怪他们视儒家学说为「珍珠和宝石」般「珍贵的东西」,认定孔子的教诲是他们所见到过的「最好的、最确实可靠的」道德准则。

至此,我们已沿着儒学西传的历史轨迹,对一七四○年以前孔子形象在欧洲,特别是在法国的流变,进行了一番较详细的考察。

有了这种综合全面的了解,回过头再来看当时欧洲人在中国哲学、宗教问题上的众说纷纭,读者们该不会再感到困惑不解了吧。

其实,谁都知道,三维空间中的任何人、任何物,原本就都是复杂的多面体。

人们看问题的角度不同,所得到的印象自然会是「横看成岭侧成峰」的。若再加上时间和空间的阻隔,从总体上去把握事物的本质和原貌就变得愈发困难。因此,在对异国文化的认知过程中出现类似「盲人摸象」的主观臆断和误解,实在是很正常的事,更何况在交通、信息都极不发达的古代,这种现象更具有普遍性。

不过,儒家学说在欧洲衍生出的变体,其数量和偏离事物本来面目的程度,确乎超出了正常的限度。

究其原因,最根本的仍要归结到传教士们的论争意识上去。

因为传教士们论及孔子和儒学,根本不是出于文化的动机,更谈不上客观、冷静地进行学术探讨。

在他们的笔下,孔子只是「礼仪之争」中的一个筹码。因此他们对儒学的译介,带着论战所特有的偏激和义愤。

而他们的误读,不仅是有意识的,且在很大程度上就是派别仇恨的产物。他们以实用为原则,各自在儒学中寻找能够支持自己一方观点的论据,再加以充分的发挥和极主观的演绎,才使得历史上那一个真实的孔子,到欧洲后居然变出了,许多彼此相对立的面孔来。

作为儒学西传的第一媒介,传教士们别有用心地各执一端,就为欧洲州读者描绘出了一个能够满足各种需求的孔子。

那时的欧洲人在深刻的信仰危机中已经失去了心理平衡,无论是从理论还是实践上,都急需找到一个支柱,或更新、或替代已塌陷的传统价值观。需求的急迫性,使人们无暇去顾及所引材料的真实程度,更无意全面检视材料。

于是,「抓住一点,不及其余」,便成为那些再次转介儒学的欧洲神学家、哲学家们的共同特点。

如果说传教士,特别是耶稣会士们,在有意误读儒家天道观时,尚且顾及到其多义性产生的历史因素,因而还多少能使人窥见到儒学的整体性。

那么,到了那群「饥不择食」的神学家、哲学家笔下,孔子就被肢解得面目全非了。 人们各按所需,依据匆匆读到的只言片语,相继为他扣上「唯灵论」、「自然神论」、「泛神论」和「无神论」的帽子,一时间竟把「大成至圣文宣先师」变成了神话中一身四首的怪物。

四幅面孔并时地呈现,又毫无联系可言,这使后世的人们在相当长的一段时间内无所适从,不知道该怎样称谓孔子和中国人才算正确。

所幸的是,孔子的政治、伦理观,因与「礼仪之争「无甚关联,未遭到被曲解的厄运。而处于信仰危机中的欧洲公众,也对儒学中更能解决他们实际问题的这一部分内容兴趣最大。

他们将复杂的语词游戏抛在一边,专注于介绍、研究能使普通人幸福的孔子道德说。

结果,反而过滤掉了「礼仪之争」加在孔子身上的诸多「不实之辞」。 更奇妙的是,由于他们完全不顾及形而上的思辨,在重塑孔子时,甚至连宋明理学加诸其身的各式评注也几乎剥弃干净,还孔子以布衣思想家、教育家的本来面目。

我们由此可以看到,对异民族文化的接受,实际上就是进行一种文化过滤:以误读的形式滤掉本民族不理解、不需要的东西,吸收其中有用又能与本民族传统结合的部分。这就是孔子在欧洲公众那里得以「返璞归真」的真正原因。

(正文完)

如果有其他关于历史领域的话题或观点可以【关注】我私聊,也可以在下方评论区留言,第一时间回复。