宋代永州石刻詩中的山水觀念與山水審美

在中國, 山水不是簡單的自然風景 ,它「植根於世界秩序和家國意識,是匯聚道德信念、人生理想、宇宙真理於一體的開放性層構性概念。」

中國山水的意義生成並不是完全由主體的視覺感受或主觀想象決定,而是 在社會權力、文化氛圍、主體認知能力等 之間的復雜關系中不斷豐富。

在中國文人的抒情傳統中,山水常常作為物件而服從於 文人特殊的審美趣味、人文價值觀念和情感表達。

如較為典型的托物言誌與借景抒情,這些方式常常把山水當作一種 抒情符號、隱喻工具或是文人的心理情結表達 。

從歷史上看,無論是在價值論上主觀主義對待山水,塗抹自然,把山水當作人類的審美趣味、人文價值觀念、哲學觀念的 隱喻或象征 。

還是功利主義利用山水表達自身的審美趣味,都是 人類作為主體在場充分發揮自由 ,山水作為物件常常不在場或被奴役的表現。

它們容易遮蔽山水作為自然本身的特性與魅力 ,也壓抑了人類自身客觀欣賞山水的趣味、態度和能力。

但在中國文化中,山水並沒有完全淪陷於人類主體性過度膨脹的深淵,而是由早期的被誤解、歪曲、蔑視,逐漸轉向了 被感受、寄托、領悟和融合 。

從歷史上看,中國的山水觀念和山水審美也是獨特的, 並呈現出了較明顯的階段性特征 。

就宋代以前而言,一方面,山水突破了地理維度而成了 情感、理想、隱逸、自由、藝術 等多元象征,它既可以是價值觀念、哲學觀念,也可以是審美體驗。

另一方面,人們由遠古時期畏懼、崇拜山水的 上下位關系逐漸演變為與山水為友的平等式對話關系 。其中,山水經歷了【周易】和道家的抽象化、祛魅化,以及儒家的比德化。

人開始以想象分解山水,以社會秩序同構山水秩序,大幅消解了山水的神性與威嚴。而從文學表現上看,山水又從【詩經】中的自然山水和【楚辭】中的人格化山水神靈,發展為漢賦中的「帝國山水」, 使真實山水逐漸轉變為案前山水 。

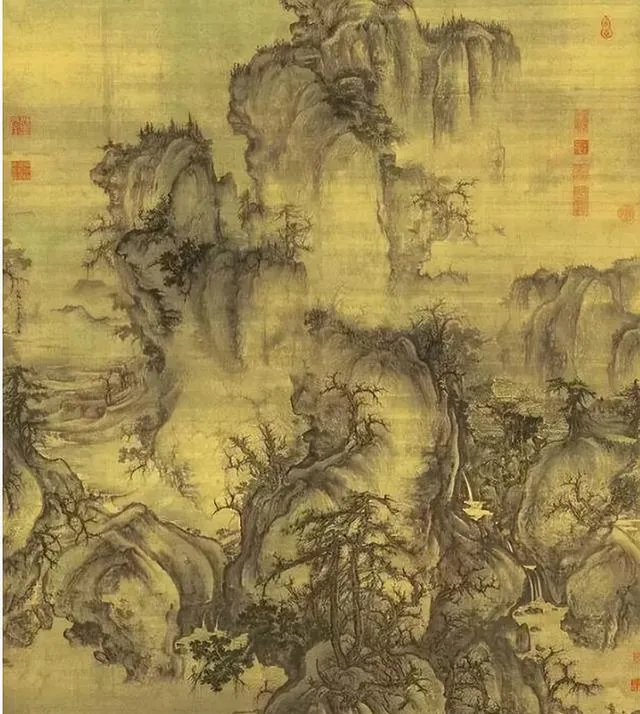

之後,隨著漢末社會的動亂,人們因隱逸的需要走向了山水,到了魏晉, 山水審美意識正式覺醒, 還在原來觀察、想象山水的基礎上發展出了山水詩、山水畫,以及山水園林等多種山水藝術,並追求呈現山水本身。

唐代時,人們 很少拘泥於具體的、局部的山水形象 ,而是追求山水的整體性氣韻,或以山水表現自身處境,並逐漸達到了物我交融、山水與我合一的審美境界。

另外,唐代的貶謫文人 還豐富了山水的「猙獰」美 ,以改造山水、建造景觀、遊樂山水等方式完成了自我治愈,並逐漸在山水、文化與自身之間建立起了深刻的聯系,這也對宋代及以後的山水觀念和山水審美產生了重要影響。

到了宋代,山水觀念和山水審美在原先的基礎上又發生了新變化:山水的自然意義消退,它被納入到了社會歷史、文化與權力意識的關聯中, 而逐漸成了人文化的山水 。

山水成為歷史、文化表述的媒介

宋人遊歷永州山水主要有兩種原因:第一,政治上的失意直接削弱了文人的話語權力,於是文人們將目光放在了距離皇權較遠的永州山水之中,並以 命名、欣賞、改造山水等方式重新滿足權力欲望 ,進而實作新的身份認同。

科舉引發的人口流動、交通業的發達,以及永州文學景觀的吸引都使大量的文人在永州寄情山水、宴飲酬唱,由此推動了 永州山水審美活動的興盛 。

同時,在此過程中,山水不僅是審美物件,還是文人對某種歷史或文化的表述, 成了連線歷史的媒介。

從社會語境上看,雖然宋代的文官政治賦予了文人更多的權力和極高的政治地位,但也造成了 嚴重的黨爭和冗官問題 。

於是,大規模、高頻率的文人貶謫事件屢見不鮮,據統計, 宋代貶謫至永州的文人達47人之多, 對於這部份人而言,貶謫蹂躪了他們的人格,抹殺了他們的主體自由。

同時,永州陌生的環境、語言和風俗又使他們感到沈悶和壓抑,所以在這種復雜心境下, 他們對永州山水的表達也是復雜的。

從宋代永州石刻詩的表達特征上看,其中的山水書寫主要源於詩人在永州的行旅和吊古。尤其是在吊古的過程中, 詩人經常有意識地選擇永州文學景觀 ,而後者又留存著豐富的歷史記憶,所以使他們的山水書寫也流露出了某種歷史意識。

這樣一來,永州的部份歷史被連線到了石刻詩中,永州山水也因此成了永州歷史文化的表述。具體言之,永州的浯溪摩崖和朝陽巖是宋人主要的山水活動場所, 也是宋人以山水連線歷史的重要載體。

王安中是宋哲宗時的進士,歷任翰林學士、中書舍人、宗學博士、禦史中丞等官職。在政治上,王安中支持聯金抗遼,但在宣和三年(1121年)因招納了有叛金之嫌的張覺, 被金朝認為是敗盟之舉。

於是在靖康初年, 王安中被追責,貶至隨州、象州 。宋高宗時,改貶道州(永州)。此詩是王安中於象州所作,因寫浯溪景色而被後人收錄於摩崖石刻。

在詩中,王安中 借浯溪圖「臥遊」浯溪山水 ,還夢見了浯溪附近的小僧、碧綠的湘江和摩崖石刻。

可見宋人的山水觀念和山水審美是更自由的, 達到了身不在景中,又遊於景的審美境界 。另外,在貶謫詩中,永州的形象常常是蛇蟲兇險、摩崖可怖、溪水湍急,但王安中這首石刻詩不一樣。

他透過觀賞山水畫而 想象出的浯溪秀麗幽靜 ,並以「浯溪之圖喜新得,身臥嶺南心嶺北」一句表達了對浯溪山水的迷戀。

換言之,在宋代的山水觀念的影響下,詩人不再像唐代或之前那樣表現出強烈的被拋棄感、拘囚感和荒廢感,而更多地表現出一種 隱逸山水或超然物外的心境 。宋人甚至是只需要依靠神遊山水就可以實作心靈的解脫。

所以在這首詩中, 王安中超越了視覺上的山水景色 ,以浯溪圖「臥遊」山水,在回憶與想象中滿足了審美愉悅。

或者說,宋代的山水不僅僅是一種景觀,還是 治愈文人自我心靈的場所 。在這個場所中,他們在政治上喪失的權力得以回歸。

也可以不受約束地觀照山水,掌控山水,進而實作以我觀物、神與物遊。同時,這種承續道家山水觀念的方式,也使貶謫詩人能夠快速地實作精神上的自我超越,進而生成豁達閑適的心境。在這個過程中, 山水也成了主體自我拯救的重要媒介 。

另外,從宋代永州石刻詩中的山水書寫上看,詩人熱衷於有意識地尋找永州的文學景觀,並在此基礎上 對山水進行歷史回憶或再想象 。

就永州的文學景觀而言,在宋代以前,不同的神話、歷史、文人活動 都與永州山水發生了結合而轉化成了文學景觀。

其中又以唐代柳宗元、元結等人的永州書寫最為重要。從歷史上看,柳宗元、元結以文字,或建造風景的形式豐富了永州山水的意蘊,也是 宋人遊歷永州山水的重要原因 。

於是,在宋代永州石刻詩的山水書寫中,詩人經常在柳宗元、元結等人的永州書寫的基礎上再想象, 並以此嘗試連線柳宗元、元結等人的山水美感。

不過,雖然這種方式 使實在的、具體的山水風景容易被忽略 ,但也形成了一種流露出歷史意識的山水審美方式。所以宋代永州石刻詩中有大量關於浯溪【大唐中興頌】和朝陽巖觀景的詩歌,後者在某種程度上也成為了永州的文化記憶。

崇寧初,張琬赴廣東任官時途經永州作此詩,刻於朝陽巖下洞洞門巖壁上。朝陽巖是元結開發的文學景觀,所以詩中第一句既是對元結品格的贊頌 ,也是對朝陽巖秀麗景色的贊美 。

在贊頌元結之後, 張琬開始具體描繪永州山水 。他首先以「極目」的方式將城、樓、寺、石、鐘、月、江、泉收入眼界,又以漢賦中獨特的山水方位意識介紹景物,於是南樓北寺、石澗平泉被依次羅列,景色各異又使山水空間變得立體。

最後,「暫來還去」的時間流失感又把原本營造好的山水空間逐一打破,以一種特殊的意識將自身從山水觀賞中抽離, 只剩下朝陽洞裏的無生命的詩文 。

值得探討的是,張琬詩中的這種意識, 恰好是宋代才形成的新的山水審美意識 ,它指出了風景需要人的參與才能生成意義,並且是基於歷史的,社會的,否則風景永遠是「沈默」的風景,其文字、歷史、美感都不會被啟用。

這與唐代詩人的不同:唐代詩人多註重吟詠情性,常常追求本真化的生命體驗。而宋代詩人則追求在山水中感悟社會和歷史。在宋人眼裏, 山水的意義與歷史、符號等意義密不可分。

從山水與歷史的聯系上看,宋代詩人 不只是追求描山繪水的精湛技巧 ,還十分關註歷史,所以永州石刻詩中的山水書寫也經常凸顯出一種歷史烙印。

宋人在觀照山水時多了一份審視歷史的目光,並將山水納入到了社會歷史中, 使山水成為歷史的一部份。

不過,由於文官政治的弊端,詩人在貶謫期間所作的 詩、文、畫都易引來權力的猜疑 。為了減少政治風險,宋代詩人便經常在詩中借山水審視歷史、針砭時弊,而且大多會在詩中設定極深的政治怨諷。

另外,宋人對歷史的選取也十分講究,他們通常 選取一些衰敗的社會歷史為物件 ,並站在符合綱常、道德的立場進行議論,最終將之與山水景色相結合,既感懷歷史,又批判現實。

所以永州浯溪摩崖上與「安史之亂」相關的【大唐中興頌】一直都是宋代貶謫詩人的重要議論物件, 浯溪摩崖也成了他們在永州的必遊之地 。

崇寧二年(1103),黃庭堅被貶廣西宜州, 中途在永州停留了近兩個月 。在此期間,他在浯溪摩崖觀賞了【大唐中興頌】,遊歷了愚溪、淡巖、朝陽巖等地,作了【浯溪圖】【答浯溪長老新公書】二詩,並刻有【書次山欸乃曲二首並跋】【書摩崖碑後】【浯溪題壁】。

據說黃庭堅在刻這首【書摩崖碑後】之前還專門洗浴,這既表現出了 他對元結、顏真卿所作的【大唐中興頌】的尊敬和喜愛 ,也表現出了他的歷史意識。