(一)

邊塞是唐詩中習見的主題和題材。詩人們根據自己直接的和間接的生活經驗寫出來的邊塞詩,為數不少。其中有許多是寫得非常好的,千百年來,一直傳誦人口。

既然是邊塞詩,當然會在詩中使用一些邊塞地名,包括當時的和過去的,中國的和外國的,漢族的和非漢族的。在這方面,有一個值得加以探索的問題是:在某些詩篇(其中包括了若幹篇邊塞詩的代表作品)裏所出現的地名,常常有方位、距離與實際情況不相符合的情況。現在,我們舉一些著名的作品為例,將這一現象加以說明,並試擬一個答案如次。

輪台城頭夜吹角,輪台城北旄頭落。

羽書昨夜過渠黎,單於已在金山西。

戍樓西望煙塵黑,漢兵屯在輪台北。

上將擁旄西出征,平明吹笛大軍行。

四邊伐鼓雪海湧,三軍大呼陰山動。

虜塞兵氣連雲屯,戰場白骨纏草根。

劍河風急雪片闊,沙口石凍馬蹄脫。

亞相勤王甘苦辛,誓將報主靜邊塵。

古來青史誰不見,今見功名勝古人。

——岑參【輪台歌奉送封大夫出師西征】

玄宗天寶十三載(七五四)秋季,封常清從輪台出兵與位於輪台之南的播仙作戰,這首詩便是岑參當時為他送行而作的[1]。詩篇全以漢朝和匈奴作戰比喻唐朝和播仙作戰,所以詩中甚至連播仙的名字都沒有提到;而其地理方位,也完全按照屯駐西域的漢兵與來自西域東北的匈奴交鋒的形勢來加以描述。詩中的地名則是古今中外雜用。其中漢代原有的地名有輪台,即今新疆維吾爾自治區的輪台縣,和位於今輪台東南的渠黎,綿延於內蒙古自治區西部的陰山。漢代以後才出現的地名有金山,即今位於新疆維吾爾自治區與蒙古入民共和國之間的艾爾泰山[2],還有位於今新疆境內,其位置卻難以指實的雪海、劍河。就詩中所寫形勢來看,匈奴已經越過了金山,正朝西方進軍,漢兵原屯輪台之北(渠黎則是它的後方),正在東向迎敵。雪海、劍河,則位於兩軍之間。這幅圖景,大體上是清楚的。可是,為什麽在描寫「四邊伐鼓雪海湧」的同時,又出現了「三軍大呼陰山動」這樣的對句呢?將遠在今呼和浩特市西北的陰山和金山以西、輪台以北的戰場同時並舉,無論就方位或距離而論,顯然都說不過去。

去年戰,桑幹源,今年戰,蔥河道。

洗兵條支海上波,放馬天山雪中草。

萬裏長征戰,三軍盡衰老。

匈奴以殺戮為耕作,古來唯見白骨黃沙田。

秦家築城避胡處,漢家還有烽火然。

烽火然不息,征戰無已時。

野戰格鬥死,敗馬號鳴向天悲。

烏鳶啄人腸,銜飛上掛枯樹枝。

士卒塗草莽,將軍空爾為。

乃知兵者是兇器,聖人不得已而用之。

——李白【戰城南】

這首詩中出現了四個地名。前兩個是當時實際上發生過戰爭的地方。桑幹就是發源今山西省北部,東流入河北省境內的桑幹河。蔥河指今新疆維吾爾自治區西部的蔥嶺河,即喀什噶爾河與葉爾羌河流域一帶。天寶元年(742),王忠嗣三敗奚怒皆於桑乾河。天寶六載(747),高仙芝遠征吐蕃,曾經蔥嶺,沿途以武力開辟道路。詩中所詠,即此二事。兩次戰役相距五年,說「去年戰」,「今年戰」,不過極言戰事之頻繁而已。[3]後兩個地名則是用來泛寫當時戰爭氣氛之濃厚的。天山即今新疆境內的天山。條支是當時西域國名,位於今伊拉克國境的底格裏斯河與幼發拉底河之間,其地古有大湖,通波斯灣,條支海或即指此。天山山脈雖說分布很廣,但究在蔥嶺附近。高仙芝的部隊在那裏放馬,是完全可能的。至於條支,雖說她曾屢次對唐朝貢,唐朝並曾一度設定都護府於其地,因而也可以說是聲威所及的地方,[4]但將在這個鄰近波斯灣的遠海洗兵與在天山放馬並舉,總覺相距過遠。

漢家煙塵在東北,漢將辭家破殘賊。男兒本自重橫行,天子非常賜顏色。

摐金伐鼓下榆關,旌旆逶迤碣石間。校尉羽書飛瀚海,單於獵火照狼山。

山川蕭條極邊土,胡騎憑陵雜風雨。戰士軍前半死生,美人帳下猶歌舞。

大漠窮秋塞草腓,孤城落日鬥兵稀。身當恩遇常輕敵,力盡關山未解圍。

鐵衣遠戍辛勤久,玉箸應啼別離後。少婦城南欲斷腸,征人薊北空回首。

邊庭飄飖那可度,絕域蒼茫無所有。殺氣三時作陣雲,寒聲一夜傳刁鬥。

相看白刃血紛紛,死節從來豈顧勛。君不見沙場征戰苦,至今猶憶李將軍。

——高適【燕歌行】

詩序雲:「開元二十六年(738),客有從禦史大夫張公出塞而還者,作【燕歌行】以示通。遭感征戍之事,因而和焉。」考張公即張守珪,據史,開元二十二年六月,他曾大敗契丹,十二月,斬契丹王屈烈及可突幹;二十三年三月,赴東都獻捷,賞賜甚厚;二十四年三月,他使安祿山擊奚、契丹,敗還;二十五年二月,他再破契丹於㮈祿山。[5]詩篇就是以這些事實為基礎進行創作的。榆關即今河北省東部的山海關。竭石之名,最早見於【尚書·禹貢】,其位置古來不一其說,就本詩而論,則它應當就是今河北省昌黎縣東南的竭石山。薊北,指薊州以北。唐河北道薊州治漁陽縣,亦稱薊門,故城在今北京市密雲縣西南。奚族的故地在今河北省北部及遼寧省南部長城以外地區(即舊熱河省東南部),契丹故地在今內蒙古自治區中部(包括舊熱河省東北部)。張守珪當時擔任著幽州節度使,從範陽(今北京)出兵和奚、契丹作戰,取道竭石以出榆關,征人思鄉,則從薊北回首,這都是符合當時情勢的。在這篇詩中,和上述三個地名發生矛盾的是大漠、瀚海和狼山。大漠和瀚海在這裏是同義語,指今內蒙古自治區中部到西部的沙漠地帶,它們位於奚、契丹的西邊,按照唐人從沿海進軍的道路,是不可能也不必要飛羽書於瀚海的。至於狼山,也就是狼居胥山,則更是遠在今內蒙古自治區西部烏蘭察布盟境內,與奚、契丹全然無涉。由此可見,後舉三個地名乃是用典而非寫實,即以漢人和匈奴作戰,暗喻張守珪和奚、契丹作戰。榆關、碣石等地名是一個現實的系統,而瀚海、狼山等地名則是一個比擬的系統。但四句連貫而下,渾然一氣,只有細加尋繹,才能使人感到在方位上有問題。

青海長雲暗雪山,孤城遙望玉門關。黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還。

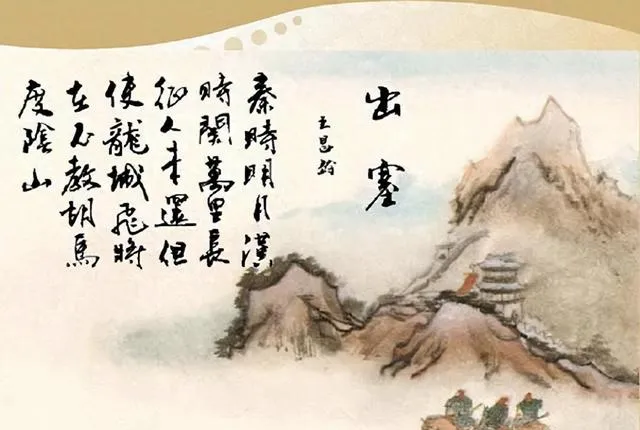

——王昌齡:【從軍行】

王昌齡這一組詩原有七首,是對唐代西北邊境戰爭的泛詠,所寫的空間較為廣闊,是可以理解的。但局就此詩而論,則仍然存在著與上舉兩詩同樣的問題。青海就是位於今青海省,古名鮮水或西海、仙海的內陸湖泊,今通稱青海湖。雪山位置,諸書所說不一,但從詩中所寫來看,則以系指橫亙於青海與玉門關之間的祁連山較為恰當。玉門關是漢、唐兩代通西域的要道,其位置曾有遷移,今不詳說,總之,是在今甘肅省西部。[6]漢樓蘭國故地則在今新疆維吾爾自治區若羌縣西。青海之名,始於北朝。所以本詩地名是漢、唐兼用的,正如這組詩所寫敵人既有為漢所破之樓蘭,也有為唐所破之吐谷渾一樣。但此詩既雲破樓蘭,就事論事,我們就不能不考慮到,這支部隊沒有從青海出發,越過雪山,再出玉門關的必要;它完全應當走漢以來通西域的老路,經過武威、張掖、酒泉等地以出玉門關。同時,有一座「陰陽割昏曉」的雪山亙在當中,由青海西望玉門關,是不可能的,且不說它們之間的距離也太遠了。

胡角引北風,薊門白於水。

天含青海道,城頭月千裏。

露下旗蒙蒙,寒金鳴夜刻。

蕃甲鎖蛇鱗,馬嘶青冢白。

秋靜見族頭,沙遠席箕愁。

帳北天應盡,河聲出塞流。

——李賀:【塞下曲】

這首詩也是泛詠邊塞的。其中地名薊門、青海,已見前釋。青冢是王昭君墓,在今內蒙古自治區呼和浩特市南。出塞黃河,則在呼和浩特市的西南流過,再入長城,作為山西和陜西兩省的天然分界線。從詩中地名可以看出,只有青冢與黃河距離很近,薊門遠處青冢之東,青海則位於更其遼遠的西方,彼此不相及。

以上所舉五個例子,可以分為三類。第一例是詩人根據親身經歷的生活寫出來的;第二、三例是詩人根據某個特定的事件寫出來的;第四、五例則是比較概括地反映了當時在邊塞戍守和作戰的軍人們的生活和思想感情。而其中的地名在方位、距離上,都存在著矛盾現象,則是它們的共同之處。

很顯然,這不能用詩人們沒有親身經歷過那些地方,因而對地理有所不明來解釋;更不能用詩人在這方面的知識不夠來解釋,因為他們都是博極群書的飽學之士,而且有的人還親自到過邊塞,具有或多或少的邊塞生活經驗。如像王琦【李長吉歌詩匯解】卷四論【塞下曲】所雲:「薊門、青海、青家皆相去甚遠,不在一方。讀者賞其用意精奧,自當略去此等小疵。」這種簡單化的說法,是我們所難以同意的。

在高步瀛【唐宋詩舉要】中,對這種現象有比較合理的看法。如卷八說【從軍行】雲:「破樓蘭不必至青海,此不過詩人極言之耳。」但其書是選註之作,限於體例,無從對這一問題詳加論列,因而我們還有另作一個比較完整的答案的必要。

(二)

從古今中外的文藝史實來看,作家們在其創作實踐中,有意識地改變自然的或社會的生活真實,並不是十分罕見的事情。因而我們所能看到的,就不止於唐代邊塞詩的地名有方位不合、距離過遠這種現象。蘇聯季摩菲耶夫教授在其所著【文學概論】第四章中,就舉出過一些類似的事例,並將其提到理論的高度來加以說明。他曾經舉出歌德在其與愛克曼談話中所談到的荷蘭畫家魯本斯的一幅風景畫和莎士比亞的劇本【麥克白】中某些細節的自相矛盾,認為:

在許多情況中,作家為了使他所要描寫的現象更鮮明地突出,甚至可以違反生活事件的原有次序,借以加強作品的普遍的真實性,獲取更大的感動力。歌德曾經舉過特出的例子來顯示藝術家在處理生活上的這種大膽。他指出在魯本斯的畫中,有些人物的陰影投向畫裏,有些樹叢卻把陰影投向看畫的人,就好像光線是來自兩個相反的方向;他又指出莎士比亞的麥克白夫人在一幕劇裏有小孩,但在另一幕劇中又好像沒有。歌德說:莎士比亞是企圖:「……給出對於某一場合最鮮明的和最有效的東西」,「詩人使他的人物每一次都說出那使某種場合能夠引起最強烈的印象的話,而不顧拘謹的人們的吹毛求疵,即:是否這些話和他在別處所講的有顯著的矛盾。」 [7]

接著,季摩菲耶夫補充說:

這是和以下的事實相關聯的,即:作家因為對生活現象有所選擇,可以對事實中的某些環節置之不顧。因此,舉例說:德爾曼曾經指出,高爾基在【阿托莫諾夫一家的事業】中有這樣的錯誤,就是:娜塔利亞沒有脫衣便睡覺了,可是起來時,她「赤著腳,穿著一件襯衣很快地下了地。」一開始,對於她的情況這樣地指明是很重要的:她「激動得疲乏了,沒有脫衣便睡倒」,可是按照她此後的情況來說,她又必須來不及穿衣便向母親那兒跑去。這裏的問題是:作家必須選擇具有代表性的細節來描寫,借以加強對某個人物的情況的理解。是否高爾基必須寫出,娜塔利亞睡著,而且脫了衣服?在評論這類細節時,從局部著眼是很危險的,因為這些細節本來沒有單獨的意義,它們只為了陪襯作家在某一處想描寫的東西而被寫出來。 [8]

這裏所舉出的事例是相類的,其所作的解釋也是合理的。但為了使這一問題解決得完滿具足,我們無妨多舉一點事例,再說一點理由。

沈括【夢溪筆談】卷十七雲:

書畫之妙,當以神會,難可以形器求也。世之觀畫者,多能指摘其間形象位置,采色瑕疵而已,至於奧理冥造者,罕見其人。如(張)彥遠評畫言:王維畫物,多不問四時,如畫花,往往以桃、杏、芙蓉、蓮花同畫一景。余家所藏摩詰畫【袁安臥雪圖】,有雪中芭蕉。此乃得心應手,意到便成,故造理入神,迥得天意,此難可與俗人論也。

我們不能拿今天的理論水平來要求北宋時代的人物,卻必須肯定沈括對於王維這種「不問四時」的畫法的肯定。可是,「黑漆斷紋琴」的「俗人」總還是有的。朱翌就是一個。其【猗覺寮雜記】卷上說:

「【筆談】雲:王維畫入神,不拘四時,如雪中芭蕉。故惠洪雲:‘雪裏芭蕉失寒暑。’[9]皆以芭蕉非雪中物。嶺外如曲江,冬大雪,芭蕉自若,紅蕉方開花。知前輩雖畫史亦不茍。洪作詩時,未到嶺外。存中(沈字)亦未知也。」

其實,朱翌這種論證是徒勞的。因為據【後漢書·袁安傳】李賢【註】引【汝南先賢傳】,袁安臥雪的故事發生在洛陽。嶺南有雪裏芭蕉和洛陽有無雪裏芭蕉是兩回事,如果說王維是借嶺南景物以寫洛中高士,那又不符合這位批評者所要求的「不茍」了。同時,這一說法又怎樣使人對畫家將春天的桃、杏,夏天的蓮花,秋天的芙蓉同作一景的理由進行類推呢?難道世界上也真有一個這四種花兒同時開放的地方和季節嗎?[10]

正是為了要突出大自然的生機蓬勃,各種花卉生命力的旺盛,畫家才有意識地在藝術境界裏突破了客觀規律的限制,將不可能在同一季節開放的花兒繪制在統一的畫面中,形成一個百花齊放的局面,從而更其充分地表現了畫家的理想,也滿足了人們對於美麗的大自然的愛好。同樣,為了要突出地表現袁安寧願僵臥雪中挨餓,也不肯在大家都困難的時候去乞求幫助,增加別人的負擔這一主題,畫家實寫了雪景,也寫了當地雪中所不可能有的翠綠色的芭蕉,以象征主人公高潔的性格,顯示出他在饑寒交迫的環境中,也沒有被困難所壓倒的精神。這樣,就比只一般地去寫出雪中蕭索寒冷的景象,更其有效地塑造了袁安的形象和表現了作品的主題。由此可見,王維之所以這樣地做,乃是基於他自己對藝術創造的深邃的體會,是他在實踐中「外師造化,中得心源」[11]的結果。

在【紅樓夢】裏,也存在著類似的情況。俞平伯【〈紅樓夢〉研究】中專有一章,題為【〈紅樓夢〉地點問題底商討】,結論認為:「【紅樓夢】所記的事應在北京,卻參雜了許多回憶想像的成分,所以有很多江南的風光。」這個結論是我們所同意的。

成為江南風光突出的表現的,是書中所寫攏翠庵的紅梅花。第四十九回的回目是「琉璃世界,白雪紅梅」,文字則有如下一段(據脂本):

(寶玉)忙忙的往蘆雪庵來,出了院門,四顧一望,並無二色。遠遠的是青松翠竹,自己卻如裝在玻璃盒內一般。於是走至山坡之下,順著山腳剛轉過去,已聞得一股寒香拂鼻。回頭一看,恰是妙玉門前攏翠庵中有十數株紅梅,花開的如胭脂一般,映著雪色,分外顯得精神,好不有趣。

接著,第五十回又寫了薛寶琴等人作【詠紅梅花】的詩,並由寶玉去庵中向妙玉討了一枝梅花,「這枝梅花只有二尺來高,旁有一橫枝縱橫而出,約有五六尺長。其間小枝紛披,或如蟠螭,或如僵蚓,或孤削如筆,或密聚如林,花吐胭脂,香欺蘭蕙。」

但是,並不是人人都同意【紅樓夢】中存在著這些「回憶想像的成分」的。他們有的舉出許多書證,考出「北方亦可植梅」,[12]有的則認為「雪芹原文但雲十數株梅,不但未言‘成林’,亦並未言定非盆中所植」。[13]總之,是企圖肯定這部小說在細節描寫上的絕對真實性。這些意見,後來又招致了俞先生在【讀〈紅樓夢〉隨筆】第六條中的駁正。

我們想加以探究的,乃是曹雪芹筆下出現這類細節的意義。總的來說,俞先生在【〈紅樓夢〉地點問題底商討】中所言,「此等處本作行文之點綴,無關大體,因實寫北方枯燥風土,未免殺盡風景」,還是對的。若單就這兩回賞梅、詠梅而言,則它是作家所樂於描寫的眾姊妹的文化生活中的一部份。在這之前,有第三十七、三十八回的海棠社、菊花詩、螃蟹詠;在這之後,又有第七十四回的桃花社、柳絮詞。它們寫的是秋、冬、春三個不同的季節,在自然景象和人物心情方面都顯示了各自的特色。試想,按照曹雪芹的美學觀點看來,在大雪以後放晴的天氣裏,還有什麽花木比盛開的紅梅更加鮮艷和如他所寫的那麽吸引人呢?又還有什麽安排比將雪中盛開的紅梅位置安排在那位外冷內熱的妙玉的修行之處更富於象征性呢?它不但使眾人賞雪賞花的興致受到鼓舞,他們的生活情趣和新加入姊妹們行列的薛寶琴等三人的詩才得到表現,而且還進一步地暗示了妙玉和寶玉之間的微妙關系。因此,即使紅梅本非大觀園中所能有,但在這兩回書裏,卻成為非有不可的事物了。

現在,讓我們回到本題上來,研究一下出現在唐人邊塞詩中的地理上的矛盾現象。

唐代詩人們之所以不顧地理形勢的實際,使其作品中的地名出現互不關合的方位或過於遼遠的距離的情況,很顯然地是為了要更其突出地表現邊塞這個主題。由於漢、唐以來,中國和外國,漢族和非漢族在相當長遠的年代和非常廣闊的區域裏有過情況極其復雜,和戰都很頻繁的接觸,所以詩人們在反映當前事件的時候,就不能不聯想到歷史事件,在反映某一地區情況的時候,也往往會聯想到另一地區,哪怕它們之間的聯系並不密切,甚至很不符合實際。(沒有問題,詩人們也不會跑野碼,把與邊塞全然無關的地名闌入其所寫的邊塞詩內。)因為不如此,就不容易充分地揭示時間和空間的巨大圖景,而這種圖景,又是當時表達邊塞這個主題所非常需要的。

從前舉幾個例子中,我們不難看出,作品中出現地理方面的矛盾現象,是和作者的用典這一藝術手段分不開的。如眾所周知,漢是唐以前惟一的國勢強盛、歷史悠久的統一大帝國;就這些方面說,漢、唐兩朝有許多可以類比的地方,因而以漢朝明喻或暗喻本朝,就成為唐代詩人的一種傳統的表現手法,其例舉不勝舉。當詩人們寫邊塞詩的時候,也往往是這樣做的。詩中或全以漢事寫唐事,專用漢代原有地名;或正面寫唐事,但仍以漢事作比,雜用古今地名。由於是用典的關系,所以對古地彼此之間,乃至今地與古地之間的方位、距離不符實際的情況,也就往往置之不顧了。至於全寫當時情事的詩篇,偶爾也有這種情況,則純然是為了以誇張的手段,創造作品所需要的特定氣氛,那也是不難體會的。

總的說來,唐人邊塞詩中之所以出現這種情況,乃是為了喚起人們對於歷史的復雜的回憶,激發人們對於地理上的遼闊的想像,讓讀者更其深入地領略邊塞將士的生活和他們的思想感情,而這一點,作者們是做到了的。古代詩人們既然不一定要負擔提供繪制歷史地圖資料的任務,因而當我們欣賞這些作品的時候,對於這些「錯誤」,如果算它是一種「錯誤」的話,也就無妨加以忽略了。

我們都知道,藝術的真實是根源於生活的真實的,所以在創作中,作家們應當尊重歷史和生活的真實。但是藝術又並非自然和歷史、社會的機械的翻版,它不可能,也沒有必要一點一滴地都符合生活真實及科學要求。只有並不拘於現實中部份事實的真實性,才能夠獲得更高級、更集中的典型性。上述這些著名的事例所涉及的矛盾現象,對於整個作品說來,雖然都是一些細節,也是體現了而不是違背了這一根本法則的。[14]

但這裏面卻還存在一些值得考慮的問題。例如歌德在評價魯本斯的時候,一方面,肯定了他那種在一幅畫中讓光線來自兩個相反方向的獨特表現方法,認為這是魯本斯「用他的心靈站在自然的上面,使她符合他更高的目的」;另一方面,又特別強調細節真實的重要性,認為「藝術家必須在細節上忠實地、虔誠地描摹自然」,贊美魯本斯的記憶力是「那樣驚人,以至他把整個自然都裝在他的頭腦裏,在最微小的細節上,她都聽他的支配」,[15]似乎自相矛盾。而恩格斯在其關於現實主義的著名解釋中說:「現實主義是除了細節的真實之外,還要正確地表現出典型環境中的典型性格。」[16]又說明了,典型環境、性格決不是和細節的真實性互相排斥的。那麽,細節和典型之間的關系究竟是怎樣的呢?

對於從王維的畫到高爾基的小說中所出現的上述事例進行探索的結果,我們認為:為文藝創作所不可缺少的細節描寫當然並不等於典型環境與典型性格的本身,某些作品正是由於雖然有比較生動的細節,卻沒有能提高到典型化而失敗了的;但沒有細節,就無法使環境和性格具備典型性,那也很清楚。因此,作家們有責任選擇最足以幫助其作品達到典型化程度的細節來加以描寫,而排斥那些可能妨害典型化,無助於構成典型環境及典型性格的細節,即使它們孤立起來看是非常成功的。

從大量的文藝史實看來,細節也是多種多樣的。它們有的來自作家們對生活的忠實的、虔誠的模仿,像歌德所說的那樣。在寫真人真事的作品中,這種細節是常見的。其次,也有的來自不同的時間和空間,但它們是類似的、大同小異的、彼此之間沒有矛盾的,經過作家的醞釀、消化,重新處理以後,就變成了完整而統一的,服從於情節和主題,有助於形象塑造的細節。這兩種情況,是大量普遍的。然而還有另外一種,那就是作家為了使其所要描寫的典型環境、性格更為鮮明突出,以便獲得更大的藝術效果,他選擇了一些違反自然規律或社會生活原有次序的細節來加以描寫,這些細節本身雖然並不具有普遍性,反之,甚至富有特殊性,但是,對於完成那一位作家所規定的主題,並使其作品上升到典型化的高度來說,卻又是必需的。於是,就有了王維的【袁安臥雪圖】中雪裏芭蕉等等情況的出現。

所以細節一般應當是真實的,但它也是可以虛構的。在真實的細節無助於使自己的作品達到更高級、更集中、更富於典型性的情況下,作家們保留虛構某些「反常」的,或者「錯誤」的細節的權利,以便保證它在整體上達到這個目的。這也正是在上舉事例中,王維等的創作實踐所告訴我們的。正由於此,歌德既要求細節的真實,又肯定魯本斯大膽地處理畫中的光線問題,就並非出爾反爾;同時,還可以知道,恩格斯要求細節的真實性,也正是以其有助於典型化為前提的。[17]

這些顯得有些特殊的事例,仔細研究起來,既共有其理論的依據,又各有其具體的需要,因而我們對之進行評價的時候,就不能不考慮到文藝的特點,從而探求作者的用心。既不可以像王琦論李賀的【塞下曲】那樣率意地稱之為「小疵」,也無需像朱翌、景梅九等人那樣為王維和曹雪芹進行學究式的辯護,這是一面。另外一面,也不能由於有了這樣一些事例,就可以認為:藝術的真實可以完全背離自然的及歷史、社會的真實,愛怎麽寫就怎麽寫,愛怎麽畫就怎麽畫了。還得承認,這些事例是存在的,然而畢竟是特殊的。這樣一些細節的出現,只有當其非如此就不能更好地使作品在整體上獲得更高的真實性、典型性時,才是有意義的和不可缺少的;作家們也只有當其感到非得突破一般的描寫方法就無法獲致自己所要達到的效果時,才會認為這種特殊方法是必要的。這對於現實主義作品說來是如此,對於浪漫主義作品說來也是如此。我們知道,浪漫主義,就其總趨向來說,雖然有很大的誇張和虛構成分,然而它從不拒絕將真實的細節也包括在其擁有的藝術手段之內。

因此,在研究或肯定這些特殊事例的內在意義、藝術效果的同時,反對那些在細節描寫上毫無理由地背離真實性的作品,仍然非常必要。在1934年6月21日復西諦信中,魯迅指出:

但德高望重如李毅士教授,其作【〈長恨歌〉畫意】,也不過將梅蘭芳放在廣東大旅館中,而道士則穿著八卦衣,如戲文中之諸葛亮,則於青年又何責焉呢? [18]

可見魯迅對造型藝術的細節之應當符合歷史真實,要求是嚴格的。在張彥遠【歷代名畫記】卷二及謝肇制【文海披沙】卷五中,對於歷代畫家作品在細節上不應有的失真,也有類似的指責,可以參看。

高爾基在【給青年作家】中說:「藝術文學並不是從屬於現實底部份事實的,而是比現實底部份事實更高級的。」他又說:「文學的真實並不是脫離現實的,而是和它緊密地連結著。」[19]這是一個辯證的、全面的看法,雖然並非專指細節描寫而言,對於細節描寫肯定也是適用的,因而可以作為我們評判前述問題是非的準則。

(三)

當然,詩篇裏的地名出現方位不合、距離過遠的情況,並不限於唐朝人寫邊塞的作品。【顏氏家訓·文章篇】曾經指出,在南朝作品裏,這種情況就已出現了。

文章地理必須愜當。梁簡文【雁門太守行】乃雲:「鵝軍攻日逐,燕騎蕩康居。大宛歸善馬,小月送降書。」蕭子暉【隴頭水】雲:「天寒隴水急,散漫俱分瀉,北註祖黃龍,東流會白馬。」此亦明珠之顆,美玉之瑕,宜慎之。

盧文弨【〈顏氏家訓〉補註】於所舉前詩下註雲:「此殆言燕、宋之軍,其與此諸國皆不相及也。」又於後詩下註雲:「隴在西北,黃龍在北,白馬在西南。地皆遠隔,水焉得相及?」這可能是有關本問題的最早文獻。當然,如我們上面所研究的,顏之推認為「文章地理必須愜當」之說,也不能絕對化。[20]

由於以邊塞生活為主題的詩篇,往往更其需要以空闊遼遠的環境作為它們的背景,這種情況在邊塞詩中出現,就個人泛覽所及,就比其他的詩篇似乎多一些。而且,當人們接觸到這類有點「反常」的地理現象時,又往往並不能夠一下子就找到它的答案。為此,我們討論這個在文藝史上久已存在的問題,而著重舉出唐人邊塞詩中的地名為例,其目的固然是為了解決這個問題本身,同時,也希望這樣一些探索有助於近年來在古代詩歌研究中曾經引起爭論的類似問題的解決。

首先,可以繼續研究一下王之渙【涼州詞】中的地理問題。這個問題是清人吳喬在其【圍爐詩話】卷三中以校正詩中文字的形式提出的,後來吳騫則在其【拜經樓詩話】卷四中宣布了對前者的異議。吳騫說:

王之渙【涼州詞】「黃河遠上白雲間」,計敏夫【唐詩紀事】作「黃沙直上白雲間」。此別本偶異耳。而吳修齡(喬字)據以為證,謂作「黃河遠上」者為誤,雲:「黃河去涼州千裏,何得為景?且河豈可言‘直上白雲’耶?」然黃河自昔雲與天通,如太白「黃河之水天上來」,尉遲匡「明月飛出海,黃河流上天」,則「遠上白雲」亦何不可?正以其去涼州甚遠,征人欲渡不得,故日「遠上白雲間」,愈見其造語之妙。若作「黃沙直上白雲間」,真小兒語矣。

兩吳這種對立的意見也分別為現代學者所持有,如葉景葵、王汝弼、稗山就和吳喬的看法基本上是一致的,而蔔冬、林庚則基本上支持吳賽的論點,雖然彼此之間也小有出入。[21]

在上舉幾位的著作中,林、王兩先生的討論是比較細致深入的。林先生認為【涼州詞】中的涼州並非專指涼州城(它在漢時治隴城,即今甘肅省秦安縣東北;三國以後移治武威,即今甘肅省武威縣),而是泛指漢、唐時代隴右、河西一帶的涼州轄區。其中某些區域本為黃河所經流,故詩中自可出現黃河。「一片孤城」系指某座位置在黃河邊上現在可能已經不復存在的城堡。玉門關則是作者初入涼州境內,不禁想到了整個涼州,因而提到的,仍是一個歷史的泛寫。所以詩題有涼州,詩句有黃河、孤城和玉門關,並沒有什麽矛盾。

王先生不同意上述林先生的論點,他認為:唐人對涼州的基本概念,只能是今天所謂河西走廊一帶;而樂章上的涼州,則和西涼同一概念,在今甘肅省敦煌、酒泉一帶,而不在武威,所以吳喬所說「黃河去涼州千裏,何得為景」,並不算錯。「一片孤城」,即指玉門關而言,它位於敦煌西邊,仍在涼州(西涼)境內,並不是黃河邊上一座什麽不知名的城堡,故詩中可以同時寫到。至於黃河之與玉門關,則相隔千裏,把它倆作為一個場景裏的事物來寫,無論如何也是說不過去的。所以詩篇起句之「黃河遠上」必為「黃沙直上」之誤無疑。

如果以上的復述沒有歪曲兩位先生文章中有關詩篇地名部份的基本論點,我們就可以發現一個有趣的事實,即:他們的論點是相反的,方法卻是一致的,都企圖透過沿革地理的考證來解決詩中地理上的矛盾現象;同時,他們的意見就具體問題說是相反的,就原則方面說卻又是一致的,都認為詩中存在著地名距離過遠的情況是不合理的。因此,王先生才在肯定孤城就是玉門關的前提下,堅決反對黃河出現在詩中;而林先生則在肯定黃河可以在詩中出現的前提下,不能不和一般的說法立異,將孤城說成是黃河邊上的一座不知名的、今天無從考證的城堡,並從歷史上最廣泛的行政轄區來解釋涼州的地域。

照我們看來,詩中黃河的河字並非誤文,[22]孤城即指玉門關。至於涼州具體指的什麽地方,系州治所在抑系全部轄區,或僅西涼一帶?如系州治,是隴城抑系武威?那就很難說。因為從音樂史上說,涼州詞曲調雖然來自西涼,[23]今傳曲辭卻每每是泛詠邊塞的。不論怎樣,這首詩中的地名,彼此的距離的確是非常遼遠的,而當時祖國西北邊塞荒寒之景,征戍戰士懷鄉之情,卻正是由於這種壯闊無垠的藝術部署,才充分地被揭示出來。還應當指出,唐代以黃河與玉門關合寫在一首詩裏的,並非只有王之渙一人。在他之前,劉希夷在其【從軍行】中就既有「將軍玉門出」,又有「軍門壓黃河」之句,不過這首詩寫得不好,不大為人註意而已。這是可以助林先生張目的。而林先生最後舉王褒【渡河北】詩「常山臨代郡,亭障繞黃河」,來說明詩人對於地理位置的泛寫,則事實上已經接觸到本文所討論的問題和本詩問題解決的方法了。

在這裏,我們並不打算全面地分析【涼州詞】,而只是對其中有過爭論的地理問題提出了一點看法。它對於這首詩在今後的深入地討論,或許不無幫助。

其次,我們也想對嶽飛〔滿江紅〕詞的真偽問題談一點不成熟的看法。它和以上討論的唐人邊塞詩中的地名問題是有著某種聯系的。在【嶽飛〔滿江紅〕詞考辯】[24]中,夏承燾補充和發揮了余嘉錫在【〈四庫提要〉辨證】卷二十三,【嶽武穆遺文】篇中認為〔滿江紅〕不出於嶽飛之手的意見。他透過對於詞中賀蘭山這個地名的研究,得出了此詞是明朝人所偽托的結論。夏先生說:

以地理常識說,嶽飛伐金要直搗金國上京的黃龍府,黃龍府在今吉林境,而賀蘭山在今西北甘肅河套之西,南宋時屬西夏,並非金國地區。這首詞若真出嶽飛之手,不應方向乖背如此!有人以為這詞借匈奴以指金人,賀蘭山可能是泛稱邊塞,同於前人之用「玉門、天山」一類地名。但以我所知,賀蘭山在漢、晉時還不見於史籍,四史裏無此一詞。[25]……唐人有用賀蘭山入詩的,如王維【老將行】:「賀蘭山下陣如雲,羽檄交馳日夕聞。」盧汝弼【和李秀才邊庭四時怨】:「夜半火來知有敵,一時齊保賀蘭山。」顧非熊【出塞】三首之一:「賀蘭山下果園成,塞北江南舊有名。」都是實指其地。

接著,作者又參照了許多宋、明人在文籍中用賀蘭山一詞的例子,說它們也都是實指而非泛稱,認為〔滿江紅〕也是如此;而詞中實指賀蘭山又和明代北方邊患史實完全符合,所以此詞必出於明代有心人所依托,是用來鼓舞人民禦侮的鬥誌的。

總之,局就夏文中關於賀蘭山這個地名的論點來說,他是首先肯定唐詩中的賀蘭山都是「實指其地」,因而嶽詞中的賀蘭山也只能是「實指其地」。接著,他認為既然此詞中之賀蘭山系實指,則出於嶽飛之手為不可能,因為方向過於「乖背」了。

我們現在先來就夏先生舉的例子檢查一下唐詩中的賀蘭山一詞是否全是「實指其地」。這,還得要先把「實指」這個慨念澄清一下。所謂「實指」,按照我們的理解,應當是實際存在的地名和某一詩篇中所反映的實際發生過的具體事實(不論它是大的或小的,國家、社會的或個人的)相一致的意思,如果脫離了這種具體情況,那就無法分別孰為實指,孰為泛稱。因為像玉門、天山這類地名,也並非像【山海經】或【穆天子傳】中的某些地名一樣,完全出於虛構。一般說來,詩篇中的地名,除了用神話中的典故的,如【長恨歌】的海上仙山之類而外,都是客觀存在的。當我們發現若幹個地名出現在某一詩篇裏,而它們彼此之間又發生方位不合、距離過遠等矛盾現象時,我們就將其中能和反映在這一詩篇中的具體事實相一致的地名稱為實指的,而將其不相一致的稱為泛稱的。以李白的【戰城南】為例,桑幹源、蔥河道可算實指,而天山、條支則是泛稱。以高適的【燕歌行】為例,榆關、褐石可算實指,瀚海、狼山則是泛稱。但還有更多的詩篇,只是泛詠某種生活現象或思想感情,並不專指某一具體事實的。在這種情況下,它們之中所出現的地名,盡管也同樣地有矛盾現象,卻無法對其孰為實指,孰為泛稱強加分別了。例如王之渙【涼州詞】中的黃河與玉門關,我們又拿什麽標準去說這個是實指,那個是泛稱呢?

以上所作的澄清倘若符合於事實和邏輯的話,那我們就可以看出,唐詩中的賀蘭山,並非如夏先生所說,「都是實指其地」的。

如王維【老將行】這篇萬口傳誦的名作,是以統治者刻薄寡恩與老將軍壯心不已的矛盾沖突為主題的。這種事實和心情,在當時有其普遍性。作者通篇以漢喻唐,成功地表達了許多軍人的呼聲,從而使這篇詩具有典型意義。但從歷代王詩研究的成果來檢查,還沒有人將它和唐代某一次對外戰爭或某個人的具體遭遇聯系起來。當然,它通篇都使用著漢朝的史實和地名,如疏勒、雲中、三河、五道等,卻又用了賀蘭山這個不見於漢史的地名。我們認為,這決不是沒有用意的。「賀蘭山下陣如雲」一句,正好透漏了詩人的現實感,證明了他是在借古喻今。但賀蘭山,作為唐朝和西北諸族,特別是和吐蕃的戰場,是經歷過多次「陣如雲」的局面的,詩中所說,究竟是那一次呢?卻誰也無從指實。那麽,這個賀蘭山和李白【戰城南】中的天山、王之渙【涼州詞】中的玉門關又有什麽不同呢?

我們再看盧汝弼的【和李秀才邊庭四時怨】:

春風昨夜到榆關,故國煙花想已殘。少婦不知歸未得,朝朝應上望夫山。

盧龍塞外草初肥,雁乳平蕪曉不飛。鄉國近來音信斷,至今猶自著寒衣。

八月霜飛柳半黃,蓬根吹斷雁南翔。隴頭流水關山月,泣上龍堆望故鄉。

朔風吹雪透刀瘢,飲馬長城窟更寒。半夜火來知有敵,一時齊保賀蘭山。

這一組詩,如題所示,是按照季節來泛寫邊防軍人的生活的。從地理上考察,它東起榆關,西迄賀蘭山,背景非常廣闊,作者的用意顯然在於廣泛地反映征戍者的生活和思想感情。雖然它分成了四章,每章所寫季節、地域和情事各不相同,卻是互相聯系和補充的。如果將季節和地名另行組合,例如寫春天的長城窟和賀蘭山,夏天的隴頭和龍堆,也全無不可,如果詩人願意那樣構思的話。在這種情況下,我們又怎麽能肯定賀蘭山是「實指其地」呢?如果認為賀蘭山由於是隋、唐以來才出現的地名,所以是實指的,那麽,這組詩中其余的漢代早就有了而唐代也仍舊用著的地名是否也是實指的呢?應該說,這些地名雖然都是實有的,在本詩中卻並非實指的。[26]

至於〔滿江紅〕中的「駕長車踏破賀蘭山缺」句,我們認為:它是應當和下文「壯誌饑餐胡虜肉,笑談渴飲匈奴血」兩句聯系起來並等同起來看的。它們都是用典故來借古喻今。匈奴即胡虜是漢朝經常與之鬥爭的對手,賀蘭山則是唐朝和外族交鋒的戰場。既以匈奴比金源,又以賀蘭山比東北邊寒,這是完全沒有什麽說不過去的。而且,應當特別指出的是,這句詞不只是用了古典,同時還用了今典。阮閱【詩話總龜】前集卷三引【古今詩話】:「姚嗣宗詩雲:‘踏碎賀蘭石,掃清西海塵。布衣能效死,可惜作窮鱗。’韓魏公安撫關中,薦試大理評事。」此事及此詩在宋代流傳很廣,所以除了【古今詩話】之外,洪邁【容齋三筆】、邵博【邵氏聞見錄】、陳鵲【西塘集耆舊續聞】、釋文瑩【湘山野錄】、蔡絳【西清詩話】、江休復【江鄰攜雜誌】、吳曾【能改齋漫錄】、張端義【貴耳集】等,均曾加以記載。而【容齋三筆】卷十一、【邵氏聞見錄】卷十六、【西塘集耆舊續聞】卷六及【能改齋漫錄】卷十一所載此詩,首句「踏碎」正作「踏破」,與詞語相同。據徐夢蘋【三朝北盟會編】卷二百七引【嶽侯傳】及卷二百八引【林泉野記】,嶽飛在青年時代,曾經做過安陽晝錦堂韓家的佃客;因此,他又有很早便知道韓琦這件佚事,熟習姚嗣宗這篇小詩的可能。

這也足以作為詞語是兼用今典的旁證。[27]姚詩所雲,雖系指西夏,如夏先生所說,但賀蘭山一詞既然是唐人詩中所固有,因而嶽飛作〔滿江紅〕時,盡管在字句上襲用了姚詩成語,就是用了今典,也決不排斥他在史實上仍舊以唐事為喻,就是同時用著古典。我們既不能禁止詩人用典,也不能規定詩人用典時,用了漢事就不能用唐事,或者非以古之東戰場比今之東戰場,古之西戰場比今之西戰場不可,這個道理十分清楚。所以,這樣一種推論是難以接受的,即:詞中出現賀蘭山這個地名,就是「方向乖背」,既然「方向乖背」,這首詞就不能出自嶽飛之手。

以唐詩中之賀蘭山之皆為實指來斷定〔滿江紅〕中之賀蘭山也當為實指,這種邏輯本身就存在著問題。上面既然證明了唐詩中的賀蘭山盡有不能認為是實指的,對於詩、詞中這個實際上並不存在的傳承關系就無需再加討論了。

余、夏兩位先生是從不同的角度來證明嶽飛〔滿江紅〕之為偽作的。余先生主要是從流傳來歷著眼的,在那方面,學初的【嶽飛〔滿江紅〕詞真偽問題】已經作過一些分辨。[28]夏先生主要是從地理方面著眼的,在這方面,希望本文的商榷能夠引起進一步的研究。

生活的真實與藝術的真實之間的關系,細節描寫的真實性與典型環境、性格之間的關系,都是文藝學上非常重要的,需要不斷地加以細致深入研究的問題。本文僅就其中某些事例進行了一點膚淺的探索,並對近年來古典作品研究中與之相關聯的一兩個問題表示了一點不成熟的意見。由於理論水平很低,掌握的資料也不夠充分,必然存在著不少的錯誤,因此,我殷切地期望獲得同誌們的指教。

〔附記〕

周煦良先生往年見告:英國詩人濟慈在其【聖阿格尼節前夜】第二十五節中,曾經描寫了冬夜月光照射著彩色玻璃的嵌花窗戶,使得繽紛的彩色落在馬黛琳的身上。考爾文的【濟慈傳】在談到這一點的時候,說:‘舊常經驗可以證明,月光並沒有能力透射玻璃的顏色,像濟慈在這一節中所寫的。但這如果算是錯誤,我們就應當感謝這個錯誤。」這也是歌德所指出的詩人為了「給出對某一場合最鮮明和最有效的東西」,而不惜「違反生活事件中的原有次序」的一個例證。

1963年5月武昌

[1]參李嘉言:【岑詩系年】,載【文學遺產】增刊三輯;又拙稿【讀岑參〈走馬川行奉送出師西征〉記疑】。

[2]馬茂元【唐詩選】上冊第一百七十五頁,岑參【走馬川行奉送出師西征】,「金山西見煙塵飛」句註雲:「金山並不在新疆境內。」按:金山即今艾爾泰山,據張思俊,曾世英主編的【中華人民共和國地圖集】,此山綿延於新疆東北部及蒙古人民共和國西部,馬說似誤。同時,清代以來新疆的地界,和漢、唐時代的西域也不能加以等同,金山即使不在今新疆境內,和岑詩中是否可以出現這個地名,可以說並無任何關系。

[3]參詹瑛:【李白詩文系年】天寶六載條及舒蕪:【李白詩選】本詩註。

[4]參鄧之誠:【中華二千年史】卷三,【唐代諸族簡表】。

[5]見【資治通鑒】卷二百十四,高步瀛【唐宋詩舉要】卷二本詩註引【舊唐書·玄宗紀】及【張守珪傳】所述略同。高氏復雲:「【傳】又曰:‘二十六年,守珪裨將趙堪、白真施羅等,假以守珪之命,逼平盧軍使烏知義邀叛奚余眾於湟水之北,初勝後敗,守珪隱其敗狀而妄奏克捷之功,事頗泄,雲雲。’達夫此詩,蓋隱刺之也。」按:本詩只歌頌了一般將士之忠勇苦辛,揭露了主將之驕奢淫佚,並沒有描寫或暗示張守珪貪功諱敗,欺騙政府的行為,則高適作詩時,是否已經知道湟水之役這一事件的內幕,尚是問題。姑記所疑於此,以侯更考。

[6]參向達【兩關雜考】,載論文集【唐代長安與西域文明】;勞榦【兩關遺址考】,載【歷史語言研究所集刊】第11本。

[7]這次談話,朱光潛先生曾譯出全文,載【世界文學】1959年7月號。又【學術月刊】1963年第4期所載余淵【歌德論自然與藝術的關系】對於這個問題也有所論述,均可參考。

[8]查良錚譯,平明出版社本,第155-157頁。

[9]釋惠洪【冷齋夜話】卷四,【詩忌】條:「詩者,妙觀逸想之所寓也,豈可限以繩墨哉?如王維作畫,雪中芭蕉,法眼觀之,知其神情寄寓於物,俗論則譏以為不知寒暑。……余嘗與客論至此,而客不然余論。余作詩自誌其略曰:「……雪裏芭蕉失寒暑,眼中騏驥略玄黃’,雲雲」。即朱翌此處所指。

[10]朱翌以外,類似的意見還不少。參錢鐘書:【談藝錄】,【右丞畫雪裏芭蕉】條。

[11]張彥遠【歷代名畫記】卷十載唐張璪語。

[12]景梅九:【〈石頭記〉真諦】卷上。

[13]周汝昌:【〈紅樓夢〉新證】,第七章【新索隱】,第59條【北梅】。

[14]有一種意見認為,作品中的地名不能作為細節來看,這是正確的。一個地方不能成為細節,正如一個人物不能成為細節一樣,但是,如果有些事情和某地、某人聯系了起來,有了活動,那就成為細節了。邊塞詩中的地名,顯然和地名詞典中的地名不同。它們的出現,是伴隨戰爭事態的。如李白的「洗兵條支海上波」,高適的「單於獵火照狼山」,王昌齡的「青海長雲暗雪山」,李賀的「薊門白於水」之類,就全詩所展示的戰爭圖景整體而論,都是局部的細節。因此,我們不能把這些地方和詩人想像中在這些地方的軍事行動割裂開來,而僅將它們當作地理名詞來考慮。

[15]用余淵先生的譯文,見第「頁註一。

[16]【給哈克納斯的信】,【馬克思、恩格斯、列寧、史達林論文藝】第20頁。

[17]有一種意見認為:藝術形象雖說是可以虛構的(當然典型化,就藝術創造來說,就是一種可以使生活呈現其最本質的真實的虛構),但構成形象的最小單位,即細節,卻不能虛構。但這樣一來,我們就不可避免地要接受一個我們無法接受的結論,即:全部真實的細節可以構成一個虛構的或典型的形象。同時,在細節描寫中,幻想和想象都被排除了。

[18]見張望編【魯迅論美術】第206頁。

[19]以群譯【給初學寫作者】,平明出版社本,第93頁。

[20]王利器【〈顏氏家訓〉集解】卷四指出:「(‘鵝軍’四句)乃梁褚翔詩,非簡文詩也。梁簡文【從軍行】雲:‘先平小月陣,卻滅大宛城。善馬還長樂,黃金付水衡。’見【樂府詩集】卷三十二,此蓋相涉而誤。」褚詩見【樂府詩集】卷三十九,惟「鵝」作「戎」。又謂「(【龍頭水】)及【雁門太守行】所侈陳之地理,皆以誇張手法出之,顏氏以為文章瑕颣,未當。」且白馬當指【史記·燕世家】所載白馬津,始與「東流」義會,而不當如趙曦明【註】之遠披【漢書·西南夷傳】之白馬氏實之,蓋為白馬氏則不得言「東流會」也。其說皆是,所當參證。

[21]請看下列文章。葉景葵:【卷庵書跋】,【萬首唐人絕句】篇;蔔冬:【王之渙的〈涼州詞〉】,【文學研究】1958年第1號;林庚:【略說涼州】,【文學遺產】第389期,【光明日報】1961年11月19日;王汝弼:【對王之渙的〈涼州詞〉的再商榷】,【文學遺產】第421期,【光明日報】1962年7月1日;林庚:【作者來信】(有關【涼州詞】的問題),【文學遺產】第423期,【光明日報】1962年7月15日;稗山:【「黃沙直上」與「黃河遠上」】,【文匯報】1962年8月30日。

[22]此詩異文,蔔先生文中舉列很詳,這裏不復出。王先生為了要證明「黃河」之當作「黃沙」,竟斥唐芮挺章【國秀集】所載本詩「黃河直上白雲間」句為「本身就說

不過去」,又根據元辛文房【唐才子傳】引此詩作「黃沙」,而辛【傳】多本之薛用弱【集異記】,遂從而推證【集異記】古本亦當作「黃沙」。從校勘學的角度說來,這些理由都很不充分,未免主觀武斷。至於他還說,「黃河」之必為「黃沙」,「有無數的版本可為外證」,則更是無稽之談了。

[23]【通典】卷一百四十六:「自周、隋以來,管弦雜曲將數百曲,多用西涼樂。」【樂府詩集】卷七十九引【樂苑】:「涼州,宮調曲,開元中西涼都督郭知運進。」洪邁【容齋隨筆】卷十四,【大曲伊涼】條:「今樂府所傳大曲,皆出於唐,而以州名者五,伊、涼、熙、石、渭也。涼州今轉為梁州,唐人已多誤用,其實從西涼府來也。」這些材料說明,涼州詞的曲調當出自唐之涼州(西涼府、即今武威)一帶。至於詩人依調作詞,或樂工依調配詞,其心目中之涼州究指何處,則是另外一回事。

[24]載日本京都大學【中國文學報】第16冊。

[25]夏先生文原註引譚其驟說:「【隋書·地理誌】靈武郡弘靜縣有賀蘭山,這當是賀蘭山見於史籍之始。」按:【隋誌】此條,高步瀛【唐宋詩舉要】卷二,王維【老將行】註早已參照。

[26]夏先生所舉唐詩第三個例子,覆檢【全唐詩】卷五百九顧非熊集無之,而別有【出塞即事】七律二首,其第二首有「賀蘭山便是戎疆,此去蕭關路幾荒」兩句,倒可以說是「實指其地」的。

[27]本文定稿後,才見到谷斯範發表在【浙江日報】1962年10月14日的【也談嶽飛〔滿江紅〕詞——與夏承煮同誌商榷】一文。谷先生認為嶽詞「用賀蘭山泛指邊塞」,與拙作同。其指出韓琦曾經在賀蘭山地區與西夏作戰,嶽飛為韓家佃客,「無疑能從韓家的老兵嘴裏,聽到當年和西夏打仗的故事,……從那時候起,可能賀蘭山的印象已深深留在他的記憶裏」,所以後來寫入詞中,則為拙作所未及,可與我的論點互相補充。

[28]載【文史】第一期。