去年6月,西安外國語大學西班牙語專業副教授侯健接到了一項讓他在驚訝之余喜不自勝的任務——轉譯諾貝爾文學獎得主、【百年孤寂】作者賈西亞·馬奎斯的遺作【我們八月見】。

應西班牙版權方的要求,侯健在長達8個月的轉譯過程中必須全程保密,嚴格程度甚至到了不能向外界透露有這樣一本書存在的地步。

這名譯者當時沒有意識到,自己正在參與到一項隱秘而龐大的出版計劃中:一年後的2024年3月,這部原作將和它所有版本的譯作在全球同步發行。即使不是第一次,這在世界範圍裏也是十分罕見的。

在馬奎斯去世10周年之際,新聞晨報·周到記者專訪侯健,聽他講述轉譯這部被塵封多年的小說時的感動和感悟。

為什麽這部作品從未出版?

當轉譯新書的邀約擺在自己面前時,侯健的第一反應是吃驚,「因為從來沒想過賈西亞·馬奎斯竟然還有遺作沒有出版。」

他並不是第一次轉譯作家的遺作,之前他也曾轉譯過智利作家、【2666】作者羅貝托·波拉尼奧的小說【科幻精神】。不同之處在於波拉尼奧於2003年去世後,遺作就不斷被發掘整理並出版,時間間隔較短。

但當他在2023年首度獲悉【我們八月見】這本書的存在時,馬奎斯去世已近10年了。由於身體狀況不斷衰退,進入21世紀後他的新書出版頻率就急劇下降,2004年的【苦妓回憶錄】是他有生之年出版的最後一本小說。因此,外界無法設想在近20年的真空中還存在一本從未露面的新書。

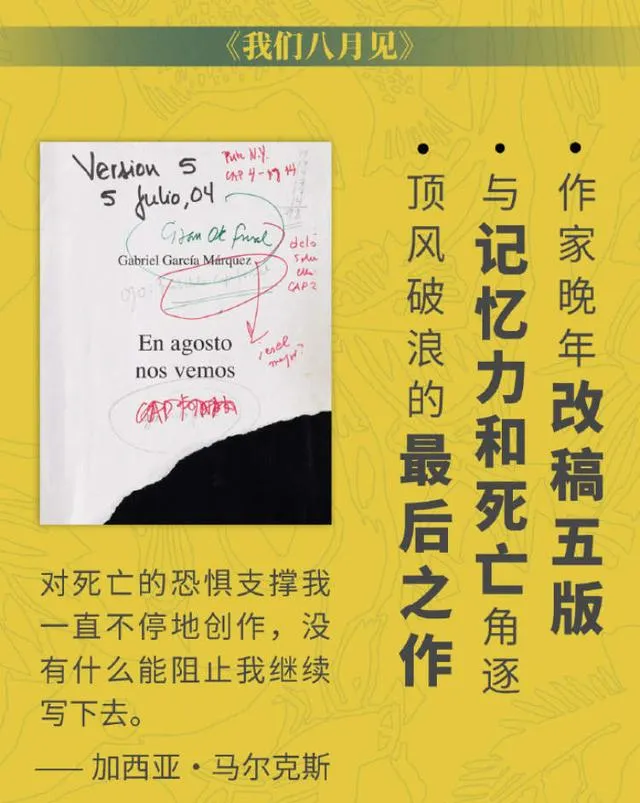

而這也引出了一個關鍵問題,為什麽這本書在漫長的歲月裏從未出版?侯健在轉譯馬奎斯的兒子們撰寫的前言時得知了答案,原來作家本人曾對此書作出最後的判決:「這書不行。得把它毀了。」

而與他這一最終判決自相矛盾的,則是當他於2004年7月5日第五度改完小說以後,在第五版草稿的第一頁上寫道:「最終版棒極了。」

為什麽作家對於此書會持兩種如此截然不同的態度?侯健提醒我們註意,「馬奎斯的兩個兒子曾經在另一些訪談中提到,父親給出‘毀掉它’的指示時,已經是2012年之後的事情了。」

當時,處於生命末年的馬奎斯和這個世界上其他6000萬老人一樣,正飽受艾爾茨海默病的折磨。而當他在2004年完成第五版修改時,其實已經出現了初期的癥狀。

「作家本人在後期是一種什麽樣的狀態呢?除了妻子梅塞德斯之外,他幾乎認不出其他人了。他有時會在家裏讀文學書,但他甚至已經分辨不出哪些作品是自己寫的了。」所以在侯健看來,

「賈西亞·馬奎斯不同意此書出版的決定源自對自己一貫的高要求,作家曾經在一些訪談中戲言自己每天寫長篇小說只能寫半頁,寫短篇小說只能寫一行。雖然很誇張,但這是作家對自己作品高標準嚴要求的一種反映。」

馬奎斯的兒子們是在消費他嗎?

隨著【我們八月見】的出版,馬奎斯的兩個兒子羅德裏戈·加西亞·巴爾恰和貢薩洛·加西亞·巴爾恰違背父親意願出版他著作的做法也引起了外界的質疑。

他們對此作出了自己的解釋,也許在很大一部份人來看應當是「辯解」:

「當年加博失去了完成此書的能力,那麽他是否也失去了察覺此書之美的能力?於是我們決定違背他的意願,優先考慮讀者的愉悅。如果讀者喜歡這本書,也許加博會原諒我們。」

「有很多人認為賈西亞·馬奎斯的兒子們在‘消費老爸’,我不知道是不是這樣,但是從讀者和研究者的角度來看,【我們八月見】的面世是個好事情。」侯健表示,

「它可以幫助我們看到作者的創作生涯全貌,而且他的兒子們提到作者本人對這本書不滿意,這一資訊本身也有很高的價值,他們並沒有隱藏這一看似負面的資訊,我覺得這是值得肯定的。」

正如【紐約時報】的書評所稱「這本輕快活潑的小書比他(指作家本人)所擔心的要好」,作為中文譯者的侯健也肯定了它的價值。「很多人說【我們八月見】這本書是不應該存在的,我不這樣認為。也許對作家來說是這樣,但對於我們讀者來說沒有理由這樣認為。它雖然無法與【百年孤寂】【愛在瘟疫蔓延時】這樣的巨著媲美,但它依然具有其自身的文學價值。」

小說究竟有沒有完成?

【我們八月見】的創作應該始於1999年左右,當年馬奎斯和另一位諾貝爾文學獎得主若澤·莎拉馬戈一同出席伊比利亞美洲創作力論壇活動,他在現場朗讀了這部小說第一個版本的第一章。

根據作家在創作之初的意圖,小說應該由五部份組成,總長度將近200頁。但是進入21世紀後,他主要忙於回憶錄【活著為了講述】和【苦妓回憶錄】的創作,因此【我們八月見】的寫作斷斷續續。

雖然他的文學代理人卡門·巴塞爾斯認為【我們八月見】是未完成的狀態,但根據本書責任編輯凱瑞斯托瓦爾·佩拉的說法,作家在2004年已經給巴塞爾斯寄去了第五版的副本,並在當時對自己的私人秘書莫妮卡·亞倫索表示:

「有時候得把書放一放。」

這一放,就到了2010年。馬奎斯當時已經進入病程發展的後半段,但他還在勉力對這本小說進行一些細微之處的修改——像他幾十年來習慣的那樣。

當他在這一年的夏天見到凱瑞斯托瓦爾·佩拉的時候,曾親口向後者證明這部小說是有結尾的,並為對方讀了小說的最後一段。因此,凱瑞斯托瓦爾·佩拉認為,小說其實已經完成了。

而作家的兒子們之所以會說父親「 失去了完成此書的能力 」,指的是2010年左右他的記憶力已經不允許他自己把所有修訂的內容都整理出來,加進最終的版本了,而這一部份工作由佩拉完成。

現在,我們看到的這本小說結束於女主人公安娜命人將母親的墓掘開,把她的骨殖裝進袋中,並一路將屍骨袋背回了自己和丈夫共同生活的家中。

侯健認為小說在此結束是恰當的,但如果作家當時身體條件允許的話,他應該還會將安娜母親和女兒等故事線進行擴充。可惜這個世界再也看不到了。

回顧作家最後年月裏的這段創作過程時,也讓我們明白了他的兒子們所說這部小說是「他頂風破浪克服萬難的最後一次創作結出的果實」這句話背後所隱含的意思。

世界上很少有這樣爭分奪秒的創作過程,作家追求完美的天性不得不與他日漸衰退的記憶力賽跑。

最終,他跑贏了。

VS侯健:我們每個人都是小說的主人公安娜

新聞晨報·周到 :馬奎斯的著作一直以語言風格的多變著稱,作為譯者的你如何評價【我們八月見】的語言特點?有沒有從這部作品的遣詞造句中感受到作家年老時的衰弱?

侯健 :自【百年孤寂】之後,他在大部份作品中都進行過針對語言進行革新的努力。例如【族長的秋天】就是個很明顯的例子,它的語言非常繁雜,非常巴洛克;而【愛在瘟疫蔓延時】的文風又很像十九世紀浪漫主義的風格;【我們八月見】或【苦妓回憶錄】的語言相對平實,但前者要更樸實一些。

我認為這是與故事本身相匹配的,它是個用第三人稱視角、基本按照時間順序講述的故事,本身也並不需要過多華麗的雕飾,在我看來,故事和語言如果能達到相適宜的狀態,文本自然也就更加出色。

【我們八月見】的故事本身並不要求它具有【百年孤寂】一樣的寫法。不過,我也並不認為賈西亞·馬奎斯的筆鋒能像寫【百年孤寂】一樣有力、強健,這是自然法則決定的。我們不應該忘記,在面對艾爾茨海默病之前,他曾在上世紀末對抗過癌癥。他不可能再像年輕時一樣去寫作了,這是任何人都改變不了的自然法則。

我們一向認為巴爾加斯·略薩的創作周期很長,身體也相對健康,但哪怕是巴爾加斯·略薩也坦陳自己已經沒有精力再創作【酒吧長談】那樣的作品了。

再進一步去談這個話題,到了晚年,優秀的作家也就不會把註意力過多放在強健的筆鋒上了,我覺得像賈西亞·馬奎斯和巴爾加斯·略薩這樣的作家已經把語言運用得爐火純青了,很有點金庸小說裏獨孤求敗的影子,獨孤求敗一生用的四把劍:利劍、軟劍、銳劍、木劍,【我們八月見】就像是一把返璞歸真的木劍。

新聞晨報·周到 :你覺得這本書的品質有沒有像馬奎斯本人擔心的那樣會遜於他其他的書?

侯健 :我記得波赫士有句話,他說:「我算什麽人,能跟叔本華並列?」可能在波赫士眼中,自己比不上叔本華,可是在其他幾乎所有人眼中,他已經是別人難以比肩的文壇巨匠了。

賈西亞·馬奎斯對自己的要求很高,所以我曾經在一次活動裏提到,他寫出來的作品,哪怕上限達不到【百年孤寂】的水準,下限也不會太低。【我們八月見】本身就是賈西亞·馬奎斯創作生涯晚期的作品,我們無法苛責任何一個作家在晚年創作出無可挑剔的代表作,這樣的例子太少了。

在我看來,【我們八月見】可以拿來和【苦妓回憶錄】一起閱讀,兩本書的創作時間相仿,涉及的主題相近,故事發生的時間和地點也有很多相似之處,都是上世紀八九十年代加勒比海沿岸的故事,但它們的人物設定、敘事視角等元素又各有不同,對照來看會別有滋味。

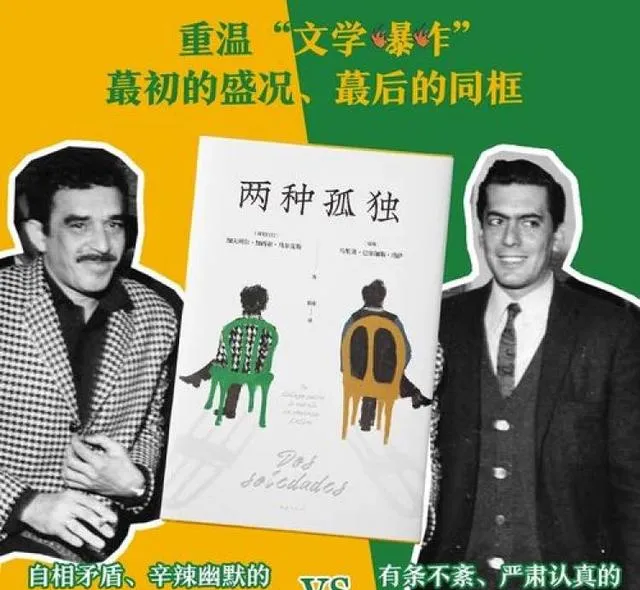

新聞晨報·周到 :馬奎斯和略薩的對談集【兩種孤獨】也是你轉譯的作品,裏面有一段讓人印象深刻的話,當兩人談到波赫士時,一致認為波赫士的作品在逃避現實,你覺得作家在近80歲高齡寫出的【我們八月見】裏是否依然具有現實意義?

侯健 :我覺得我們每個人都是【我們八月見】裏的安娜,面對或單調乏味或壓抑窒息的生活,我們總有一刻會生出掙紮反抗的想法,甚至可能這種想法一直存在,但敢不敢實踐、如何實踐就是每個個體的選擇了。我們看到安娜做出了自己的選擇,可是這種選擇並不能徹底改變她的命運。

小說裏的島就是對我們人生的隱喻 ,安娜登上海島,看似遠離了單調的生活,能自由掌控自己的生活了,可她終究要離開海島。哪怕不離開,海島也依然被海洋環繞,就像被泥沙環繞的潟湖一樣,禁錮依舊存在,自由只是相對的。

所以我覺得【我們八月見】的現實意義不僅在於馬奎斯第一次在中長篇小說裏選取了女性視角進行敘事,關註了現代社會中的女性生存問題,更在於這種問題實際上是不分男女的,是人類的共性問題。

新聞晨報·周到 :【我們八月見】的女主人公安娜是傳統觀念裏婚姻美滿的人,但小說從頭到尾讓人體會到一種孤獨感,馬奎斯書中的每個主要人物似乎都難以擺脫宿命的孤獨感,你覺得安娜的孤獨感主要來自哪裏?

侯健 :你剛才提到過【兩種孤獨】,賈西亞·馬奎斯在那場訪談裏曾經說過,「我認識的人沒有一個從未感受過孤獨」,他還說「孤獨是人類天性中的基礎組成部份」。我的感覺也是這樣,孤獨不見得一定是形單影只時才會生出的感覺,例如一個i人去參加聚會,但ta可能感覺很孤獨。【百年孤寂】就是這樣,乍看上去熱熱鬧鬧一個大家族七代人的生活,可每個人都在體驗著這樣或那樣的孤獨。

所以並不是說身上貼著傳統的「幸福」「成功」之類標簽的人就不會孤獨,也有可能他們的孤獨恰恰來自這些標簽。書中的安娜46歲,結婚27年,也就是說她19歲就結婚了,而且「毫無戀愛經驗,還沒取得學位」就以處子之身嫁給了丈夫。

我有很多19、20歲的學生,那正是他們躍躍欲試、憧憬人生的時候,可是安娜放棄了這一切可能,沒有體驗過豐富的愛情生活,沒有實作過自我價值,過早地進入到了傳統觀念裏的美滿婚姻中。這樣的人生一過就是27年,後來又有了兩個不省心的孩子,這種生活可太折磨人了。

如果說西西弗斯是每天往山頂推巨石,安娜就是每天被從山上滾下的巨石砸。終於到了故事開始的時刻,她開始想要把巨石往上推了。我覺得她的孤獨就源自那種所謂「幸福」的生活,因為她為這種幸福過早地放棄太多東西了,放棄了自由,放棄了自我。

新聞晨報·周到 :你個人怎麽理解這個故事的結尾,女主人公把母親的骨殖背回家有什麽樣的寓意?

侯健 :賈西亞·馬奎斯在【我們八月見】的第五版手稿封面上寫了一句「Gran ok final」(最終版棒極了),那麽我猜測他本人對於這個結尾還是很滿意的。而我們作為讀者讀到最後的時候也確實會有些震撼的感覺,但如果只是到此為止就把書本合上那就太可惜了。

賈西亞·馬奎斯在這裏用到了現代小說常用的「隱藏材料法」,而且是全部隱藏法,他把安娜的這個舉動寫了出來,但是不在書中明確告訴我們她這麽做的原因是什麽,這也是馬奎斯認定為自己文學導師的海明威常用的技巧,這個技巧的好處就在於能使讀者對同一個情節內容產生無數種解讀。

所以這個問題沒有標準答案,我們可以理解為這是安娜回歸家庭的選擇,而且這種回歸是雙重意義的,既是自己的回歸,也是母輩的回歸,她斷絕了自己與那座海島的一切牽絆;我們也可以理解為這是安娜對自己宿命的一種反叛,因為我們發現安娜似乎一直在重復母親的生活軌跡,來到同一座海島,也同樣有了情人,等等。甚至安娜的女兒在一次失蹤時去的也是那座海島,在同一個家庭中,或者放大了說在整個人類社會中,女性的生活似乎不斷處於這樣的迴圈、繼承的狀態中,社會仿佛天然規訓女性做某些事情(生兒育女,料理家務……)。

所以這個行為似乎也可以理解成安娜對於某種既定命運的反叛,哪怕我們只提這兩種可能性,也會發現按照不同的理解方式,安娜的人物形象和性格特點就會顯得截然不同,一種是追求自由之後回歸傳統的形象,另一種是不斷反叛抗爭的形象,這也許就是偉大作家創作的偉大作品的魅力。

再舉個例子,這部小說裏充滿著 生與死這兩種元素的對立與平衡 。安娜到島上去,發生一系列情感糾葛,這本身是生命力的體現。可她去島上的目的又是祭奠母親,墓園裏的描寫常常帶有死亡的氣息,小說開頭安娜照鏡子時仿佛看到了「秋日母親」的樣子,小說最後她挖開墳墓,似乎看到的不是母親而是自己……

到了最後一個場景,代表生的安娜把代表死亡的母親的骨殖帶回家,這是代表生與死的妥協與融合,還是代表其他寓意,就留給讀者自行解讀了。但哪怕只是這樣一個小例子,我們也能看出,【我們八月見】並不像有的評論認定的那樣是部失敗的小說,或者不值一讀的小說,關鍵還是在於我們如何去閱讀它。

新聞晨報·周到 :你說自己轉譯完這本書的最後一個字,有種想哭的沖動,可以更詳細地描述一下這種情緒嗎?

侯健 :其實轉譯每一部作品,最佳的狀態就是融入到文字中去,仿佛在打字的不是我這個譯者了,而是原作者,或者是故事的敘事者,也就是說讓轉譯活動和所譯文字之間產生某種共振的感覺。

我到現在還記得自己幾年之前轉譯小說【莎拉米斯的士兵】最後幾頁時的激動心情,那本書的最後一段跨了五頁,那種情緒是連貫而澎湃的,當時的感覺就是必須一口氣譯完,連停下來喝水都不行,譯完之後已經淚流滿面了,這可能也是我如此熱愛轉譯的原因之一。

譯【我們八月見】時,不可避免地會想起已經離開我們十年之久的賈西亞·馬奎斯,仿佛能看到老年馬奎斯寫稿改稿的樣子。這當然是我想象出來的,但是當我譯完最後一個標點符號時,我似乎真的感覺賈西亞·馬奎斯也為這本書畫上了句號,這個句號甚至是他整個文學生涯的句號,所以非常激動。

只是我希望以後不要再遇見必須要保密八個月的轉譯工作了,因為我是個挺喜歡和別人交流分享轉譯方面事情的人。

新聞晨報·周到 :我們知道你自己也在B站上開了西語文學課,其中主要是以拉美文學為代表,拉美文學在上世紀60年代的爆炸和當時的時代以及政治背景其實有巨大關聯。那麽在現在這個時代,拉美文學是否依然有巨大的價值?

侯健 :就在前幾天,布克國際文學獎長名單放出,13位入圍作家裏有4位元來自拉丁美洲,分別是巴西、阿根廷、秘魯和委內瑞拉。有媒體公眾號推播的標題就是【布克國際文學獎長名單公布,拉美文學迎來二次爆炸?】。

實際上拉美文學自上世紀60至70年代出現了所謂的「文學爆炸」現象之後,就一直是國際文壇的一股不可忽視的力量,優秀作家層出不窮,寫作的主題既有對傳統的政治、歷史主題的深化,也有超出傳統的新主題,例如寫家庭的,寫女性的,甚至寫父子關系的。風格上既有現實的,也有幻想的,甚至有哥特恐怖風的作品,寫得還很棒。但「文學爆炸」的名頭太響亮了,有時候我們的目光只放在了賈西亞·馬奎斯、巴爾加斯·略薩、胡裏奧·科塔薩爾、卡洛斯·富恩特斯這四大主將身上,或許再加上波赫士。

我受邀在B站上開設「魔幻、愛情與權力:侯健的拉美小說課」的初衷也就在於希望打破這些對拉美文學的刻板印象,讓大家了解更多拉美作家,明白拉美文學不只有魔幻現實主義,所以雖然「文學爆炸」是那門課程重點講述的內容之一,但課程從拉美小說的初始狀態講起,想讓大家看到拉美小說是怎樣慢慢積累、發展,進而「爆炸」的,所以也講到了為「文學爆炸」奠基的阿萊霍·卡彭鐵爾、胡安·魯爾福、胡安·卡洛斯·奧內蒂、豪爾赫·路易士·波赫士這些作家。然後也向下講,講羅貝托·波拉尼奧,也講亞歷杭德羅·桑布拉、胡安·加夫列爾·巴斯克斯、保麗娜·弗洛雷斯這些拉美文壇新生代中堅力量。

我想說的是,拉美文學已經走上了良性發展的道路,它依然而且將繼續具有巨大的價值,我們可以不加問號。

*【我們八月見】由新經典文化出品、南海出版公司出版,已在3月上市。