台灣「中研院」院士王汎森的研究興趣在於明代中期到1950年代的思想、學術以及文化的歷史,他的著作【權力的毛細管作用:清代的思想、學術與心態(修訂版)】不久前由北京大學出版社出版。借著他來華東師大思勉高研院作「近世中國的思想與社會」講座的機會(編註:2015年10月),筆者采訪了王汎森先生。在訪談中,王先生就該書所涉及的「道德嚴格主義」、「清代知識人的自我壓抑」做了更為充分的闡釋,對我們理解明末至清代知識人的思想、道德和文化性格大有助益。

明末清初的道德嚴格主義

您在【權力的毛細管作用】中討論了明末清初的「道德嚴格主義」現象,指出清初知識人在道德上存在一種執拗的緊張。此前您在【晚明清初思想十論】有一章【清初士人的悔罪心態與消極行為】專門討論知識人透過不入城、不赴講會、不結社來表達自身的一種政治態度和心誌,同時也是為了自我保護。這種道德嚴格主義與清初的明遺民群體之間是怎樣的一種關系?是否到了康雍乾時期及以後,就漸漸松弛了?

王汎森:這問題很好,但不容易回答,我來簡單地提一下。我認為歷史在發展的時候過程中,人們對未來並不是那麽確定,通常是到事情有結局才會看得清。如歌德所說,「轟然一響,墮入萬丈深坑」,亡國使明遺民有了反思的支點,就好像瓶子的蓋子塞起來了一樣。

我講道德嚴格主義,不一定是在亡國之後才有,事實上有一些反思從晚明就已經開始,包括對心學過度帶來的流弊和商業文化的反思等。但這種反思的態度,隨著明朝的滅亡,我覺得是加強了。明末那種多元的、奔放的文化,在他們看起來是腐敗的,過度享樂主義、過度頹廢、過度追求新奇,忽略儒家的綱常等方面,由於亡國來了一次總反省。像戲曲【桃花扇】一開始,亡國的哀音感覺就呼之欲出了,又如張岱的【陶庵夢憶】,要將以前種種罪案持向佛前懺悔,因為張岱認為他早期的生活就是晚明文人的那種生活,變得是「罪業」。

但很多現代學者認為十六世紀晚明的生活是他們所向往的(包括史家史景遷,JonathanD.Spence)。這就像今天很多人喜歡紐約這種現代社會裏的多元的、奔放的生活。我個人則認為十六世紀的生活世界比較像西方文藝復興時期的生活。

可是對一個亡國的人來講,對這種生活的反省卻會讓他走向更嚴格的儒家「道德嚴格主義」。自然,我認為「道德嚴格主義」與明亡之間並不是唯一直接的關聯,因為在明代後期就已經有「道德嚴格主義」的趨向,但是這兩項因素加起來,使得他們的道德意識被強化了。悔罪意識、重建儒家正統意識,包括讓經典重新回到它的正位等等,都和這些因素有關,所以為什麽說歐洲文藝復興復活古希臘、古羅馬的經典對當時社會起了極大沖擊,可是對明末清初知識人好像是一個順理成章的發展過程。這方面的努力使他們自己覺得找到了解方。清代乾嘉以考證學為主發展的道德哲學跟清初的不太一樣,像戴震強調的「欲當即理」,這種說法和晚明思潮相比,在字面上相像,實際上內容還是有出入的,他更強調在高位者不能懸置一種抽象的道德標準來壓制人,不傾向於用抽象的道德來規範人的現實人生,更不主張用高調的道德來要求一般細民百姓。戴震講的「欲當即理」、「以情絜情」,像焦循討論【論語】中講的要「通情」,這類論述在清代中期的考證學家裏面有些力量,但是沒有影響到一般百姓。

您曾談到晚明商業文化繁榮、心學興盛導致「眾聲喧嘩」的社會面相,但從明亡到清初的道德嚴格主義,仿佛道德轉向多元化發展的契機硬生生地被攔腰斬斷了,又成為更一元化甚至封閉的道德體系。

王汎森:清代從一元論的道德哲學重新走到正統的所謂實學思想家,都是後人崇拜的思想家,他們自有另外一面的貢獻。但就你剛才談及的這一面來講,我確實認為是這樣。

您談到明末清初的知識人,每天在日記裏對自己的所思所想、一言一行要事無巨細地記錄下來,然後要互批,毫不留情面地批。他們的道德實踐,在道德的自主性和道德的壓迫之間如何保持一種合理的界線。在明末清初知識人的道德實踐中,是不是可能有一種帶有戲劇性和表演性的成分?

王汎森:這個問題,我從兩方面來回答。第一,我曾經在香港中文大學「余英時先生歷史講座」裏面講過這個主題,一直講到共產革命這個階段。當時有一些聽眾跟我提到批評和自我批評的問題,我認為中國革命的批評和自我批評文化有兩個來源,一個從俄國共產黨來,一個從中國鄉約等傳統來,它經過種種轉換。以晚明清初的省過會來看,其實到道光、鹹豐年間,這種自省日記非常多。蔣介石的日記,每隔一段時間就要整理出版,公布給大家看,雖然這裏面也有刪減,可還是有很多私人性的內容,包括好色這些內容也都印出來了,這裏有宋明理學中修身日記的影響,一直沒有斷掉。看【民國十五(1926)年前的蔣介石】一書,他請以前的老師毛思誠來編,裏面其實也刪掉很多,但也把很多內情暴露出來。事實上他的日記不停地有人在整理、在抄錄,甚至考慮出版。近年出版的【五記】(國史館出版)即是例證。曾國藩也是一樣,他們很多人是不自知地受到理學間接影響的,這是一個修身日記的傳統。這種傳統裏面有各種形式。我在省過會裏講這是組織性的「修身實踐」,要人們過「有組織的內心生活」,像倭仁的日記,上面就有傳觀者的眉批。有些日記是讓朋友拿來看一看,了解最近的思想和修養狀況,像惲代英日記就是放在案前,任何朋友來訪都可以傳觀,看一看他最近道德狀況怎樣,對他們來講是一種道德的分享。

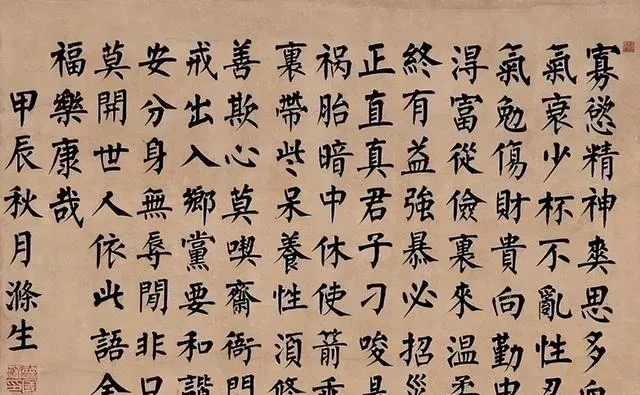

曾國藩手跡

私密和分享的界限到底在哪裏?這是我最近在思考的問題,我在思考與修身日記有關的幾篇論文的現實意義是什麽。以我幾篇與省過會、日譜有關論文為例,說明這些文章除了在重建被忽略的歷史之外,它們還「關聯呼應」我們今天所關心的私密權、透明性、自我修養等問題。

在網路時代,我們正經歷一個類似的情境。2015年2月的【科學】(Science)的封面標題是TheEndofPrivacy,聳動地宣稱網路時代,人們已經不再有私密,而這些私密,往往是人們自己暴露出來的,這使得「私密」與「分享」的區別再度成為世人關註的問題。一方面人們極力保護自己的「私密」,不想讓人知道,另一方面人們卻又大量「分享」自我希望他人知道的部份。有的人認為是「私密」的,其他人認為是「分享」;早先認為是「分享」的,說不定過一段時間後會認為那是「私密」。有的時代認為是「私密」的,有的時代認為那是「分享」;有的時代認為這是「分享」,在下一個時代則認為是無可讓渡的「私密」。「私密」與「分享」之間的原則、界限究竟是什麽,它們的時代演變如何,都是很值得深入挖掘的。

另一方面,人的主體性有相當大一部份是靠個人的私密來維持,當個人私密被強迫剝奪,人成了精神上的赤身裸體,其主體性可能會消失殆盡。所以,當公開省過不是一種「分享」時,則「私密」的政治性議題便值得帶進來思考。而且「分享」與「私密」之間的界限真的是這麽清楚嗎?省過會中的所謂「分享」,是不是強化了道德上的或權力上的階級秩序?

明末清初的知識人認為,盡情地暴露私密,公開化自我,這是道德的分享,也是對自己的加持和追求道德進步,讓別人分析自己看不到的問題。這是一種道德激勵,雖然實效並不大,譬如很多人被批評有個性上的缺陷,但到最後還是沒有更改。當時的知識人認為這是道德經驗的分享,跟今天一樣,私密跟分享的界限分不清楚。收錄在【權力的毛細管作用】裏的附錄篇【從東亞交涉史料看中國】,其實就是從南韓的鄉約資料裏面抄了一些他們在實際生活中進行「彰善糾過」的記錄,在中國我們能夠看到的大都是讀書人制定的鄉約規章,但鄉約裏面彰善糾過的部份,很少有實際記錄,可是南韓鄉約資料裏有,這些資料非常寶貴。這篇文章介紹了在南韓傳統社會,一個人被發現做過壞事,要有一套處罰的儀式,像「牛棄」、「酒罰」、「捐徒」、「黜契」。這個在以前民心比較淳樸的時候,可能造成道德的緊張感很強烈,他們認為這是道德的分享和共同激勵。我很少看到省過團體中把這個拿來作為壓迫的工具,因為從我裏面參照的資料來看,士人群體不許某些人來參加這個會,好像參加這個會是一種「道德特權」似的。它基本上還帶有自願的性質,但裏面會不會有不同的階層借這個機會來壓迫人?從我目前接觸的資料來看,還不敢亂講。但是當道德反省變質成一種束縛的時候,這種道德公開的自我意識的呈現就會成為成為鉗制別人的辦法,這和後來很多用政治力量進行的批評和自我批評相比,還是不太一樣的。但是也不能否認早期很多共產黨員如惲代英等人,他們也是拿修身日記來作為分享的。像我讀巫寧坤的【一滴淚】,裏面講安徽大學校長,一路表演過去,表演、認罪,然後批評,然後內心感到無比輕松,每到一個街頭就要表演,所以這種情形確實是有的。我在討論明末清初知識人的省過會這篇裏面,還沒看到這種誇大自己的過錯來贏取別人掌聲的材料,但是在後來我覺得批評和自我批評裏面,確實有很多像你講的傅雷、張東蓀這種情況。我最註意的是知識分子在檢討書裏「認罪的邏輯」。我一直認為私密是一個人的自我、主體的不可讓渡的財產。

就中國文化傳統而言,明末清初這樣一種道德嚴格主義的狀況,是不是一種旁逸斜出的狀況?

王汎森:【論語】裏面說「君子聞過則喜」,說明中國儒家文化從來就對道德反省有明確的自覺意識。宋明理學中省過的部份,確實受到佛教、道教的影響,尤其是在系統化及儀式化方面,這種儀式需要保持一種張力。譬如像簿記式的日譜確實有中古後期佛教和道教的省過實踐的影響。

根據您的觀察,明末清初的道德實踐,存在一個從強調「頓悟」到強調「修身」,從玄理與清談轉向從日常生活的儀式入手來完成道德實踐。為什麽會有這種巨大的道德轉折?

王汎森:就「回到日常」這個題目來講的話,像陸世儀的【思辨錄】主張要回到日常生活裏面,其實主要就是對晚明這種禪學化的儒家進行反省,其實質就是去禪學化。晚明連【四書】都有各種參、各種解、各種悟、各種喻,表示它已經深刻禪學化了。所以陳確寫【大學辨】,張履祥就講陳確是不滿意儒家經典過度禪學化,才會這麽憤激。他們都不同意他的【大學辨】,但他們了解他的心情。

當時的士人認為要從行為上看得見的部份來實踐儒家,道德要具有可見性或者說顯示度,不能總自我聲稱我已經悟了就算了事,像李卓吾講的,只要內心清明,即使晚上宿娼都沒有關系。

之前我們總以為清代考據之學的興起是因為讀書人排斥明代知識人那種高調的道德話語和道德實踐,甚至很多人會認為過度地追求德性會走向反智論的立場。您在書中認為當時的讀書人相信知識與道德修養之間可以相互聯系,能否談談清初道德嚴格主義的實踐與讀書求知之間的關系?

王汎森:我想清初一些大儒是把兩者是合起來的,「以書明心」,以了解天地萬物的道理來明了心中的道理。他們認為對這樣復雜的世界應該先把事實的內容弄清楚,知識和道德之間不是排斥的,而是互相幫助,宋明儒對知識還是先取很道德化的態度,「以書明心」則不一定取那麽道德化的態度來看待知識,這裏有點區別。

我們是否可以認為中國儒家文化發展到了清初這種道德嚴格主義,其實也具有了某種宗教性的色彩?

王汎森:首先,明末清初省過會的這些士人,他們並沒有過一種憂郁悲觀的生活,他們精神樂觀,深信透過這種道德實踐會成聖。今天我們很少去想一個人是否能成為聖人的問題,可是從謝靈運的【辨宗論】起一直到宋明理學,聖人是否「可學而至」是一個關鍵的問題。

我覺得,這些士人認為他們在過「有組織的內心生活」,這句話非常關鍵。「有組織的內心生活」使他們覺得聖人「可學而至」,對成德有一個比較穩當的保證。不必靠頓悟,頓悟是沒有保證的,但「有組織的內心生活」,卻可以保障自己成德。

曾國藩也是在參加北京一個倭仁為主的理學小團體後,決心過「有組織的內心生活」。從他的日記可以看到,他跟倭仁領導的北京理學圈子,寫作修身日記,互相傳觀、批評的那段時間,連眼睛多看一下戲台上的女演員,都覺得這是一過,很自責。每隔一段時間還要統計過錯的次數,後來大病一場,日記中斷了,接著便是組建湘軍的時期。這就是「過有組織的內心生活」,內心生活是要透過外在的東西把它操持起來,而不是像野馬一樣東奔西跑。

其次,我覺得明末清初的省過會確實帶有宗教儀式的味道,但跟基督教不一樣。基督教是要求你透過神的幫助實作救贖,自己不可能獨自成聖,但儒家沒有這種觀念。晚明時期基督教傳教士來到中國,最驚訝的就是王陽明講的「心即理」,為什麽心即是道理呢?沒有主的幫忙,心怎麽可能成為道理,怎麽可能靠自己的良知即可成聖,這是不可想象的。所以這裏面是有個差別的。省過裏面有一個關鍵的問題,即你此刻所記的,永遠是你此刻所記得的以前的事情。

記憶本身帶有選擇性,因此很多記憶和省過,最後發現還是沒有改變自身。最重要的原因就是記憶的還是以前的事情。當然他們可以說透過團體已經幫你了,因為你做什麽大家都能看到。

今天回頭來看,明末清初之際的省過會並沒有一個淩駕於個體之上的組織來裁斷。

王汎森:我在香港中文大學「余英時先生歷史講座」裏面談過主義和道德的問題,在主義裏面,在左、右兩個主義陣營裏面,它都還是有這一類的傳統。謝覺哉講「此心光光的」,其實王陽明也講過類似的話。

記憶和省過之間有一個基本的困難點,理學家呂坤,號新吾,是希望透過道德的修持,最後成一個新的我,但是他後來感嘆,為什麽經過這麽久努力還是舊的我在講話。他們為什麽要團體,就是要靠團體來幫忙,怕你此刻在回憶時有所隱瞞。

但他們如何去判斷團體的裁斷一定是合乎道義的?

王汎森:那就沒有辦法了,西方有上帝。

您在書中指出,其實從明代的功過格到後來的人譜、日譜,是有點不同的,明代受佛教的影響,出現了功過格這種道德過錯的折算,當然這也是表征一種平民化趨向,更要深入庶民的階層。

王汎森:記得我小時候在台灣的鄉下還有人用功過格,這是一般老百姓所能了解的,表現為做功和做過可以相抵。可是受心學影響的這些人認為,修養過程中沒有功可言,只有過,用功過格會增長「買賣之心」。

人譜、日譜似乎沒有傳播到老百姓這個層面,不過清朝士大夫的修身日記基本上還是屬於這一路的,尤其是在道鹹年間。

人譜、日譜對普通的平民百姓就沒有影響力、放射線力、感召力,是不是?

王汎森:怎麽有錯就沒有辦法互相抵呢?可是士大夫批評說,按照功過格,殺一個人只要累計許多放生的功就可以相抵了,士大夫覺得很難理解,在道德上不可以接受,因為他們認為儒家沒有這種買賣,道德是不可讓渡、買賣的。

對於很多老百姓來說,這是比較有效的,比如說日常生活中的病痛、苦難、不幸和對死亡的恐懼,需要有一種切身可用的思想和信仰資源去撫慰和安頓,他們可能沒有辦法用高深的儒家經典來化解。

王汎森:我坦白地講,儒家對生老病死交代太少,而且對一般民眾來說,它也太理智了。所以我認為這是「儒家文化的不安定層」。

清代知識人的自我壓抑

接下來我想請教一下關於清代知識人在書寫和傳播中的自我壓抑的問題。您在書裏經常談到乾隆帝,一方面他是一個滿族的皇帝,要保持滿族八旗子弟血統的純正性,另外一方面,他要爭奪文化正統性甚至盟主的位置。像乾隆帝這樣既要爭奪文化的正統性,同時又要捍衛種族的特殊性這樣一種矛盾心態,使他對漢族知識分子群體以及他背後的儒家文化,跟以前的皇帝,比如說明代的皇帝相比,會出現怎樣的不同態度?

王汎森:我曾經在故宮演講時講到乾隆帝的兩個形象,就像查理曼大帝的兩個面相。他一方面維護滿族,另一方面自認為是儒家文化的「大仲裁官」,是儒家文化的維護者和裁斷者,這兩個面相在他身上並不矛盾。因為他鼓勵的忠誠已經變為對本朝的忠誠,忠誠和道德都是以「本朝化」為標準,所以他認為明朝的臣子要盡忠於明朝,清朝也應該一樣。他將清初對清王朝建立起過作用的漢臣列入【貳臣傳】,就是一種「本朝化」意識的表現。【禦批通鑒輯覽】就是最好的代表,他對明朝人盡忠於明朝拍手鼓掌,這個在清初是要批判的,但在他看來這兩者沒有矛盾。

他這樣一種心態在對待漢人知識分子時也沒構成什麽障礙嗎?

王汎森:受他這套文化影響的就沒有障礙,不受影響的,仍然會覺得是一種障礙。到了清代很強盛穩定的時候,還是有一些學者在私人抄本中對清廷表達不滿。但是雍正批評呂留良後,也有一群人開始罵呂留良,包括趙之謙。

您提出了文化無主體性和私性政治的問題。自我壓抑成為一種寫作慣性以後,是否就形成了「文化的無主體性」和「私性政治」?這個「私性政治」我們究竟應該怎麽理解?

王汎森:私人生活領域裏的自由度沒有問題,但不要碰觸到一些紅線,主要是在政治上。因為我在其中提到,當時有些被當作有問題的言論和文章,其實只是批評地方政治而已,但是官僚系統有時把它們當作政治犯處理,隨時可以把這頂帽子扣上去。也就是說,即使是批評地方官腐敗的問題,也可能被當成是思想問題來處理,這就導致人們不敢直接面對政治議題來討論。所以變成在私性的世界中,享有很大的自由,甚至賄賂公行,但是對公共的議題就不能多想、多說。

此處要舉一個例子,日本的日比野輝寬在【贅肬錄】中記載1862年在上海與一周姓秀才筆談:「余問及洋夷與長毛之事,彼推辭雲,秀才莫談國事,應談海外之奇聞軼事消遣。彼不問中國之事,亦不談清國之事務。」(日比野輝寬:【贅肬錄】,見【1862年上海日記】,中華書局2012年版,86頁)日常談論中不願觸及任何自己或其他國家的政治事務,這是一個值得註意的現象。

您在【道鹹以降思想界的新現象——禁書復出及其意義】談到這些自我壓抑的書籍壓了半天,到此時因緣際會又都出來了,並沒有完全被毀壞和消滅,雖然有清一代從整體上來看是權力的毛細管化對公共空間和書籍出版流通的控制,但是毛細管又不像後來的極端狀況,能夠深入中國社會的每個細小空間,那我們如何看待清代思想文化控制的成敗?

王汎森:上有政策,下有對策,我在書裏面講下有對策的結果,往往最後在客觀事實上反而是幫助了政府政策的下滲。但另一方面政府的文字獄的負面影響確實存在,清代知識人在公共空間沈默的時間也很長。晚清剛好碰到了這些現實的問題,是這些現實問題才使得這些書慢慢出來,沒有那些現實的刺激和呼應,這些書也不會重新印出來。

因為這些書討論的問題正好契合了晚清面臨的一些困境,所以「經世致用」之學就成為一種思想資源,再度被啟用。

王汎森:禁制能力有其限度,社會有它的「乾坤袋」,它貯存了許多統治者根本就沒能註意到的細部或事物。但是在政治高壓雷厲風行的時候,大家都拼命自我壓抑。但也不是說這些違礙的書全部都不見了,到了晚清,只要有一本書還在就可以重印了。

就清代知識人和政治精英的自我壓抑現象,您認為是幾乎沒有壓迫者和被壓迫者、受害者和加害者的明確界線,您在書中提及乾隆在登基之前的青年時代同樣有自我審查的行為與心態。

王汎森:黑格爾說過,在東方專制政治之下只有一個人是自由的,他就是最高統治者。這就是忠誠政治,人們得用各種辦法比賽「忠誠」。

您在書中重申了一個觀念:「我的觀察是國家不幹涉你時,或國家不幹涉的範域中,人們的文化活動可以非常繁華、非常絢麗,可是當國家要來幹涉時,往往變得毫無主體性。公共意見、民間社會、士大夫文化難以發展成一種制衡力量。」換言之,文化的發展需要多元的空間。

王汎森:可事實上往往並非如此,統治者常常告誡知識人和民眾不要碰觸政治,其他的不管你,「私性政治」是指這個意思。清代知識人的精神與人格,一方面跟我剛才提到的政治壓力有關系,另一方面也是跟考據學本身忽略義理有關系。這方面錢穆有談過,內心的世界不夠強大到有一個規模夠大的精神主體。

這樣一種考據性的文化,其實就是不斷地向文本去內卷。

王汎森:因為這些士大夫沒有註意到世界整個結構性的變化,用來回應現實的那套「義理」,往往顯示一種「文化內卷」(culturalivolution)的傾向。龔自珍應對現實政治和社會危機的【農宗】,就是一種「文化內卷」。

就是加強農業加上宗法社會相結合來應對這個結構。人類在面對這種異質性問題或挑戰的時候,歷史經驗和歷史創造性之間是一個怎樣的關系?難道我們一定要根據既有的生活經驗才能應對?如果我們必須完全依賴於經驗,那麽想象力與創造力是從哪裏來的?

王汎森:這裏最關鍵的一點是多元。中國太早成為統一帝國,而且帝國又好像總能支配文化體系。近世凡是發展成功的都是有多元文明傳統與社會結構的。日本的二十六個藩,歐洲歷史上很多小國家,都是互相影響。多元才有可能性。哥倫布要出去探險,這個國王不支持他就跑到另一個國王那裏去。所以還是要多元,不然面對問題時的反應往往太過拘泥。

而且想象力也必須在多元的碰撞中才能生長出來。

王汎森:對,就像調色盤一樣,必須要有種種顏色才能調成新的顏色。