智利作家伊莎貝爾·阿連德的最新自傳作品【我靈魂裏的女性】日前由譯林出版社推出簡體中文版。

伊莎貝爾·阿連德的最新自傳作品【我靈魂裏的女性】首次由譯林出版社推出簡體中文版

作為拉丁美洲魔幻現實主義文學的代表人物,阿連德以其獨特的文學風格和深刻的社會洞察力聞名於世。她的晚年力作【我靈魂裏的女性】涉及父權制、厭女癥、容貌焦慮、受教育權利、婚戀自由、生育自由、世界不同地區女性受虐待和強暴的事實、家庭與工作難以平衡的矛盾、對性的理解的演變等等話題。她將畢生經歷與思索抒寫成冊,以此向生命中「那些可愛而偉大的女性」致敬。

7月18日上午,一場別開生面的新書分享會「我的每段歲月、每條皺紋,都有話要說」在北京舉行。82歲的阿連德與北京大學教授戴錦華、華南師範大學教授滕威透過連線,深入探討了女性主義、身份認同與生命韌性等話題。

作為女性的她們,經常要面對諸如「你已經是作家/學者,你還要什麽啊」這樣的質疑,然而,阿連德認為女性主義者要做的「不只是自己達到了某種條件,而是要對所有那些受苦的女性有關切」,「只要世界上有女孩子受苦,我們就需要為她們而鬥爭。」

當代女性需要面對的挑戰

聯合國在2000年有過一份統計——每年有5000名女性因被判定給家庭帶來恥辱而慘遭殺害(honor killings)。對此阿連德曾直言,針對女性的暴力處處可見,其歷史跟文明本身一樣悠久。

那麽時至今日,女性的生存境地是否發生了一些變化?

「現在的女性比以前受到了更多的教育,有了更多的資訊來源,女性之間也有了更密切的聯系,相對安全了。但是,針對女性的‘戰爭’從未間斷。」在阿連德看來,這種「戰爭」以文化的形式維護父權、壓制女性,從而讓女性「習慣於處在這個文化氛圍當中」。

戴錦華說,中國的情況略有不同,在她出生的年代,「男女都一樣」才是社會的主調。「那時候我們更多的苦惱的是如何和男人一樣,讓自己在各個領域取得男人會取得的成就,好像沒有機會和時間去擔心我們作為女性。實際上,在我成年之後,在中國社會開始出現巨大變化之後,我才強烈地感覺到生為女性是一種巨大的社會宿命。」

她一直喜歡用那個比喻——現代社會中的女性,是「占領區的平民」「解放了的黑奴」。

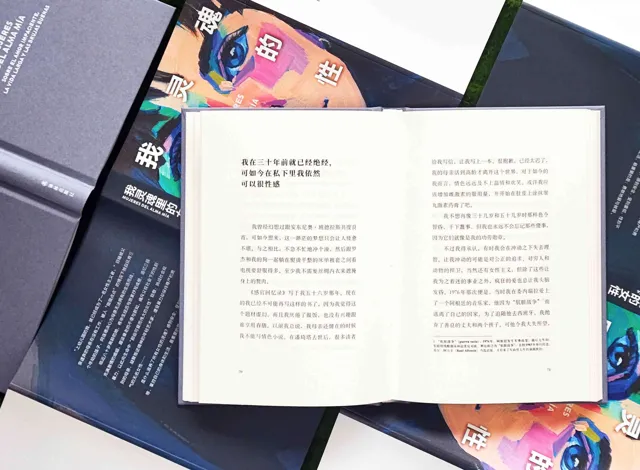

【我靈魂裏的女性】實拍圖

而滕威從親身經歷出發,強調今天的女性除了面對「有形的挑戰」,還需面對許多「無形的挑戰」。

比如,她十七年前曾發表過一篇關於阿連德作品細讀的長文,當時自己起的題目叫【走出父輩的陰影】。「我很不喜歡我們一提到伊莎貝爾·阿連德就要提到阿連德這個姓氏(編輯註:伊莎貝爾·阿連德的堂叔父是著名的智利總統薩爾瓦多·阿連德),就要提到她是‘穿裙子的賈西亞·馬奎斯’,我希望把這兩個男性的陰影從對她的評價史中去除掉,伊莎貝爾就是她自己。」

但是在論文發表的時候,題目被改成了【穿裙子的賈西亞·馬奎斯和阿連德的家族史】。「這就是我面臨的。作為一個女性學者,你這麽努力地用一萬多字的長文去廓清一件事,但最後這個努力白費了。像是這樣‘無形的挑戰’,在我們日常生活中經常遇到。」

伊莎貝爾·阿連德

女性想要一個怎樣的世界

阿連德在【我靈魂裏的女性】這本書中說,在知道「女性主義」這個詞之前,甚至說在上幼稚園的時候,她就已經是個女性主義者了。

有人問,作為女性的她想要一個怎樣的世界?對女性主義運動而言,尚未完成的任務是什麽?

她回答,最深切的渴望就是「和平」與「愛」。愛不只是伴侶之間、愛人之間的愛,而是更廣義的愛,比如朋友之間、家人之間、社群之間,還有對大自然的愛。「總而言之,我們希望一個更友善、更安全的世界。我們走上街頭,不會擔心各種危險。現在的世界不是那麽安全,那麽友好,它充滿了野心、貪婪、爭奪等等。」

伊莎貝爾·阿連德

戴錦華和阿連德一樣,首先為世界和平祈禱。同時她也註意到與性別狀態的改善同時發生的是權力與財富的集中與社會差距更大的等級化。「對我來說,父權制不僅是一個肉身的父親或者一個身體上的男人,父權制就是暴力、就是壟斷、就是淪陷。所以今天當性別的結構開始轉變的時候,女性主義對我意味著反抗奴役、反抗權力和暴力,實踐對人的尊重,至少保持著人與人共情能力,進而我們能夠手拉著手,去度過艱難,去保衛和平。」

滕威從女性主義的社會認知角度入手,指出這一尚「年輕」的運動已然經歷的誤讀甚至汙名。

「不少人覺得,女性主義者想象中的未來,就是女性要跟男性一樣,甚至女性要超越男性或者其他性,成為唯一至高無上的性別。這完全是誤會。」她說,「女性主義的願景,或者它對自由的想象應該包含著所有人對自由的想象,它不只是某一個性別的。對女性主義者而言,所有人的生存都是生存,所有人的生命都是生命,我們尊重所有人的存在和選擇。」