國家圖書館古籍修復專家朱振彬。 新京報記者 浦峰 攝

北京文化守護人朱振彬

北京文化守護人朱振彬

古籍修復專家,國家圖書館副研究館員,1980年入職國家圖書館,學習古籍修復技藝。先後參與敦煌遺書、【永樂大典】、西夏文獻、「天祿琳瑯」專藏等重要古籍修復計畫。

一部十厘米厚的青藍色封面的清朝善本,被朱振彬小心地從保險櫃裏拿出來,封面幾乎完整,但內裏的紙張已經泛黃、破損、酸化,在靜謐的國家典籍博物館一層,一張長180厘米,寬90厘米的橘黃色操作台,羊毫毛筆若幹,糨糊碗、剪子、噴壺等工具占滿操作台的邊角,打一盞台燈,這本書就躺在中央。

這是朱振彬的工作台,他手持毛筆,蘸一點糨糊,修補被蛀出的蟲洞,這方寸之間,一本本「受傷」的古籍經由他高超技藝被搶救出來,這樣的動作,他做了四十多年。

今年62歲的朱振彬已經從國家圖書館退休兩年,現在被國家典籍博物館返聘。他曾參與【敦煌遺書】【永樂大典】【西夏文獻】【天祿琳瑯】等眾多珍貴古籍的修復工作。埋首故紙堆中時,他18歲,現在,他頭發灰白,從過去的「小徒弟」,變成了「老師傅」。

從認紙學起

1980年,18歲的朱振彬高中畢業,來到中國國家圖書館前身——北京圖書館學習古籍修復,拜78歲的古籍修復專家張士達為師。

張士達16歲到當時在京城古籍修復久負盛名的琉璃廠肄雅堂古書店學徒,後曾在琉璃廠開設「群玉齋」書店,1956年來到北京圖書館從事古籍修復工作。

什麽是古籍修復?朱振彬也「懵懵懂懂」,師父從認紙教起,「竹紙是光滑的,抖起來有‘唰唰’的清脆的聲音,皮紙稍微澀一些,抖起來悶悶的」,每一種紙區分厚薄、顏色、紋理,分辨時要用眼睛看,上手去摸,用耳朵聽。「紙都是手工造的,抄紙師傅可能這一張勁大一點,那一張勁又小一點。」幾百年過去,有的遭了天災,有的被轉手數次,紙張被氧化,中間的顏色淺,邊緣的顏色深。

國家圖書館古籍修復專家朱振彬的專用修復工具。新京報記者 浦峰 攝

另一項基本功是打糨糊,「古籍修復的糨糊必須是純天然的小麥澱粉,根據書的厚薄程度,調整水和面粉的比例,薄糨糊舒展,厚糨糊吸水黏性強,糨糊調得太厚,補在書葉上,會凸出來一塊,薄了,又不好粘連。

學會了選紙、打糨糊,朱振彬的手上多了一本舊書,開始在實踐中磨煉。

技術是一頭,沈得住氣又是另一頭,18歲的朱振彬一開始要面對的是整整一本書的蟲眼,「每一頁都有,每個一兩公釐,但每一個都要修補。」無數次從不耐煩到坐定後,靠著剛剛到手的基本功和師父傳授的技術,朱振彬修補好了第一本古籍。

師父教給了朱振彬修復的技術,也影響著他的性格,「他對工作非常專註,沈默寡言,我後來也隨了他。」

「整舊如舊」

1983年,朱振彬出師,回到北京圖書館。他還記得,剛工作不久,接觸到一批彜文古籍,「可能當時藏書的條件不太好,一開啟,一股怪味兒就沖上來」,朱振彬和同事們沒來得及做好防護,長了一臉紅疙瘩。

1991年,國家圖書館開始大規模修復敦煌遺書,那時,曾經的小徒弟們已經站到了古籍跟前,挑起了大梁。

敦煌遺書是對1900年發現於敦煌莫高窟17號洞窟中一批書籍的總稱,包含了2世紀至14世紀的古寫本及印本,總數約5萬卷。

朱振彬在講述他修復【天祿琳瑯】藏書的經歷。新京報記者 浦峰 攝

因為時間久遠,紙張邊緣破損,老化、斷裂,被汙物侵蝕,每個「病竈」都得有對應的治療方案,紙張被汙物侵蝕脆化,需要用熱水浸泡,去除汙物並使卷子柔軟。有的紙張脆化成細小的碎片,朱振彬就如拼圖一般,判斷碎片從哪一頁掉落,再將它們一一拼好。

朱振彬的前輩們也在敦煌遺書裏留下了大量修復痕跡,以現代的眼光看,大多十分隨意,破損的部份直接以打修補程式的方式裱補在經卷背後,使用糨糊大多十分黏稠,裱補後紙張僵硬且大都皺褶不堪。在修復時,他們盡量保持原狀,揭下補紙,去除上面多余的糨糊,展平卷子,經補破後,再把原補紙復原。

這是此次修復的大原則,「整舊如舊」。2002年,敦煌遺書陸續修復完成。

「書磚」和「酥皮點心」

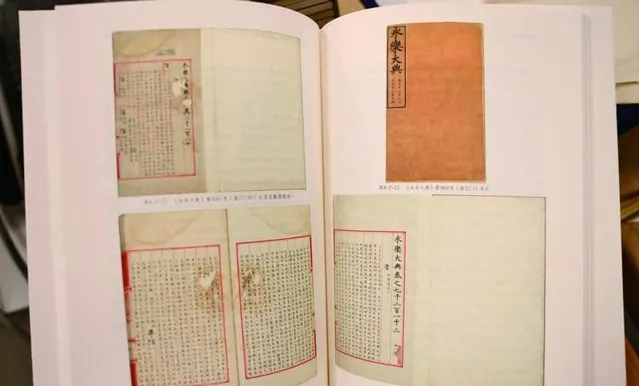

敦煌遺書修復的同時,朱振彬和同事們又參加了【永樂大典】的修復計畫,隨著諸多國寶級典籍的修復完成,朱振彬逐漸成為了中國國家圖書館頂尖的古籍修復師。

2013年,朱振彬迎來了更為艱難的「天祿琳瑯」修復計畫,「天祿琳瑯」是清朝乾隆皇帝的藏書精華,也是仍存世的清代皇室藏書。彼時,中國國家圖書館共收藏「天祿琳瑯」真跡279部,其中有不少已經糟朽、絮化、粘連,無法展閱,屬於一級破損,急需搶救性修復。

由於「天祿琳瑯」藏書中的很多書冊紙張酸化嚴重,如果不能完成去酸,有些紙張一碰就會成為碎屑,這樣的書冊被朱振彬稱作「酥皮點心」。他和同事們「通常是用千分之三的堿性溶液為它去酸,為了確保碎片化的紙張不會在去酸過程中被水沖走,朱振彬就小心翼翼的將這些碎片紙用化纖紙從上至下將其包住,再緩慢放到盛有弱堿性水的盤子中去酸,去酸後紙張才最終恢復了彈性。

國家圖書館古籍修復專家朱振彬參與了【永樂大典】的修復。新京報記者 浦峰 攝

另一個修復時遇到的重大難題是書頁間的粘連。這種時候,朱振彬通常會將其懸掛在蒸鍋上方,用燒開的水蒸氣熏蒸以達到將紙張中的膠質軟化的目的。粘連最嚴重的【丹淵集】就像一塊「書磚」,他將書包起來放入蒸鍋,每隔兩三分鐘,都要開啟來看熏蒸效果,再用特制的竹起子一點點將書頁揭開,然後再將其放入蒸屜熏蒸,如此反復,整整用了一個多月整冊書才完全揭開。

不僅技術上頗有挑戰,原料上也出現了難題。一些古籍中使用的紙張已經難以尋得,即使是有經驗的抄紙師傅,也難以還原一些紙張的制造工藝,達不到古紙的原貌和品質,例如在「天祿琳瑯」中,一部份紙張采用了開化紙和太史連紙,可如今,這兩種紙已經難以見到,制造的技藝也已經失傳。

這不是孤例,「天祿琳瑯」中的【漢書】元大德刻本,書衣用的是粉蠟箋紙,由於粉蠟箋紙因造紙技藝失傳而無法找到,導致它的修復面臨無紙可用的境地。

「粉蠟箋紙繼承了魏晉時期的填粉工藝,又繼承了唐代的施蠟工藝 ,它把粉和蠟巧妙地結合在一起,表面特別光滑而且細膩,但是二十世紀初,這種紙就失傳了。」

為了修復【漢書】的書衣,朱振彬和同事們從古文獻入手,從字裏行間尋找粉蠟箋紙的制作線索,再根據這些線索加工現有的紙張,經過無數次的實驗,終於仿制出了一種與書衣工藝接近、外觀一致的粉蠟箋紙,「力圖還原書衣的滄桑感和古樸感。」

「天祿琳瑯」的修復用了八年,這是2007年「中華古籍保護計劃」實施以來最大的一次針對國圖珍貴古籍的專項修復行動,被譽為古籍修復的裏程碑計畫。

技藝傳承

四十年前,朱振彬透過「師帶徒」的方式,耗時三年出師。這是古籍修復人員培養最傳統的方式。

2013年,在「天祿琳瑯」這個計畫上,朱振彬又用「師帶徒」的方式,帶領國家圖書館古籍修復骨幹崔誌賓具體承擔修復工作。教學、研究、修復,60後帶著80後,讓年輕一代在計畫中歷練,一批青年古籍修復人才就此成長了起來。

盡管「師帶徒」能保留最原汁原味的技藝,但耗費時間太長,朱振彬說,目前,古籍修復已經探索出了師帶徒、高校、傳習所等三種培養模式。

朱振彬擔任了中國社會科學院大學研究生院文物鑒定與修復方向碩士生導師,以及北京大學中文系古典文獻本科(古籍鑒定與保護方向)、首都聯合職工大學國家圖書館分校古籍修復專業授課工作。

2024年8月23日,國家圖書館,一名年輕的古籍修復師在修復古籍。新京報記者 浦峰 攝

一種新的培養模式——「傳習性培訓」也在同步進行,「國家圖書館的老師傅們到各地去,透過一個個具體的計畫促進人才的發展。」目前,全國已經有47家古籍修復技藝傳習所。

朱振彬同時也兼任國家古籍修復技藝傳習中心江蘇傳習所的導師。江蘇傳習所位於南京圖書館,是古籍藏量全國第三的收藏單位。

6年的付出得到報酬,9月12日,朱振彬收到江蘇省古籍修復競賽的比賽結果,經過專家評審,四個一等獎中,有三個屬於南京圖書館,他興奮得一夜未眠,「這是我們開設傳習所取得的巨大成果。」

如今,朱振彬的古籍修復故事還在繼續,他的手經過了千百年破損的紙張,也將更多古籍修復的後輩托舉起來,延續著「紙壽千年」的奇跡。