李 修 文

顧隨先生說,陶淵明之好,好就好在「身經」,所謂「身經」,即是自己下手,而非旁觀。第一次深有觸動,是在十二年前,我在一個電視劇劇組混飯,除了給導演改劇本,別的事情一概不聞不問。突然有一天,制片人布置給我一個任務,每天上山,去給我們的女主演采一束花回來。這個任務讓我覺得屈辱,但也只好領受下來,並因此獲得了意外的機緣:上山下山的路上,我認識了不少人,瘋子、鰥夫、種蘋果的人、一個找孩子找了十幾年的中年婦女等。時間長了,我便跟他們日漸相熟起來,跟瘋子打過架,給胃快疼死的鰥夫買過藥,在蘋果林裏采過蘋果花,還給那找孩子的中年婦女重寫過好幾遍她的尋子板。以上種種,或許便是顧隨先生所說之「身經」?漸漸地,當初的屈辱之感全然不見了,我也接受了這一切——我就該在這條路上,而不該在別的路上;我就該在這群人中間,而不應該在別的什麽人中間。

好比韋應物,初入職場,他也曾是皇帝身邊的帶刀侍衛,而後,安史之亂來了,皇帝跑了,房子沒了,妻子也死了,還給他留下三個孩子,其中一個,尚是嗷嗷待哺的嬰兒。那時,他剛寫詩不久,這些詩中,遍布抱怨和大驚小怪,但是他無法再旁觀下去,他得去給自己和兒女找到下一頓飯在哪裏,也正是在這條道路上,他成為一個踐約之人:嬰兒長大了,即是對亡妻的踐約;女兒出嫁了,他也完成了自己作為一個老父親之盼望的踐約。由此,世法搬進了詩法,最終,詩歌也履行了對一個言而有信之人的踐約,到了此時,他早就沒再抱怨和大驚小怪了,現在,他是一個接受者,一個理解者,正所謂:「貴賤雖異等,出門皆有營」;又所謂:「微雨夜來過,不知春草生。」顯然,韋應物之路,是一條充滿了危險和歧念的路,任何一個岔路口,都有可能讓他卸鞍下馬。像後世的王陽明一樣,他在這些岔路口格物致知,以全心內之法,但是,更多的時候,他也一直任由著那些危險和歧念來到自己的心上,像刀砍上身體,像船被河水覆蓋,他且聽之任之,舞之蹈之,以此等待世法與詩法的水落石出,是為「物格」——是啊,我格萬物,萬物終須格我。

身在萬物格我之中,若還能自說自話,我之所憑,無非是一點力氣:在一處戈壁灘上,我在修路工的工棚裏住過幾天,每日所見,一邊是大漠煙直、朔風勁吹和偶爾出現的海市蜃樓;另外一邊,則是用一瓢水洗完幾十張臉的修路工,還有他們幾近腐爛的飯菜、他們受傷後一連三天淌著血的腳。這兩邊,我都想寫下來,然而,他們幾乎是勢不兩立的。身在其中,一個我和另一個我也是勢不兩立的,一開始,我寫下了大漠和朔風,左看右看,它們都不是船山先生王夫之所說的「知恥之詩」,於是不再寫了,再跟著修路工們搬遷到下一個工棚,搬遷之日,恰好遇見龍卷風吹了一整天,行路之難,無異於西天取經,當晚,仍如顧隨先生所言之「苦中得力」,我又能寫了,既寫了大漠、朔風和海市蜃樓,也寫了那些洗臉的水、腐爛的飯菜和淌著血的腳,並由此而深信:拈花微笑也好,得月忘指也罷,它們絕非電洞來風,一一都是打苦裏來,一一都是打從苦裏誕生的力氣中而來,沒有這點力氣,我既拈不了花,也指不了月。

這一點力氣,也要敢於顛倒黑白:在陜西榆林城外,我曾經遇見過一個瞎子,對滿天風雨視若不見,相反,他比我和身邊眾人都要快活得多。我問他,這是為何?他答我,他根本不與我們在同一個世上,在他的世上,是沒有風雨的。卻原來,這瞎子,還有更多的瞎子,為了讓這輩子好過點,早就在頭腦裏給自己安排了一座人間,如此,他們既和我們同在,也活在獨屬於他們自己的世間,那麽,在他們的一生中,哪一座人間是真,哪一座人間是假?顯然,給他力氣的,是他的異境和瘋話,除了跟他一起,入異境,說夢話,我難道還有別的路可走?由此及遠,我必須拿出力氣來,去相信和追隨更多的虛實難辨之時:黃河岸邊的那座小縣城,為了說清一只猴子與人結為兄弟的異事,我前去探訪了實地不下四次,最後一次離開的時候,好像神跡降臨,好幾只猴子從黃河邊的蓖麻田裏奔出來,站在灘塗上,目送我在夜幕裏消失;還是在黃河邊上,趕夜路的時候,因為實在百無聊賴,我便朝河對岸喊話,沒想到,對岸竟然有人答話,我們兩個,便隔著黃河東扯西拉了一晚上,天亮之前,對方終於不再接我的話,我也漸漸看清,河對岸空無一人,滿眼裏只有林立的墳冢。

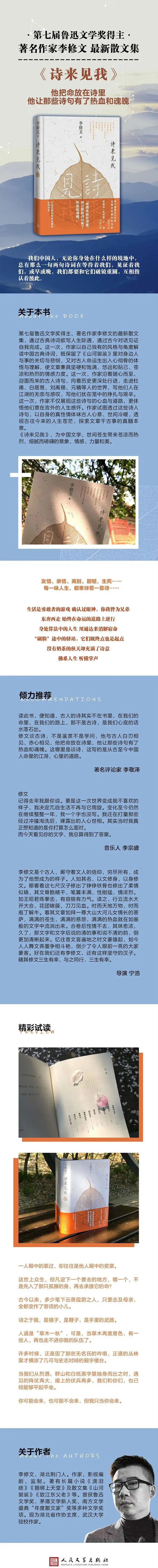

【詩來見我】

李修文

人民文學出版社

2021

如此夜路,牛僧孺走過,方得【玄怪錄】,蒲松齡走過,方得【聊齋誌異】,只要走在這條夜路上,最終,我也必將返回我的故鄉,那是「信巫鬼,重淫祀」之地,是「將騰駕兮偕逝」和「與女遊兮九河,沖風起兮橫波」之地,在此地,某個死去多年的人突然從地府重返了陽間,狐貍們前一晚在山上的密林中敲鑼打鼓地娶親,又或者,漢江裏莫名開來一艘客船,只渡鬼,不渡人,諸如此類的軼事,每個人都能言之鑿鑿地說上幾段。時至今日,還有不少人,當他們埋葬親人的時候,仍要在棺木裏放入一張「告地書」,所謂「告地書」,其實就是活著的人代替死者寫給地府的介紹信和贊美詩:此人生前受苦,到了陰間,還望四方諸神多加憐愛庇佑。是的,在故鄉,我獲得了嶄新的力氣——應該像寫「告地書」一樣去寫作,向著虛空獲得實在,向著真假不分去求取上天入地的文章,更要像楚人的老祖宗屈原一樣去寫作:王侯與河伯同在,黎民與山鬼同在,其間,燎祭盛行,香草盛開,「一方面是深切的悲哀和無望,另一方面卻又是不可遏制的從大地上升起的贊頌」(王家新)。

總歸要回到「身經」二字上,總歸要與「旁觀」為敵,好比蘇東坡,到了黃州,為了糊口,不得不求救於諸鄰,幫助自己將一片荒林墾作良田;到了儋州,燒豬肉,剝生蠔,還生怕有人得知了生蠔有至味的秘密:「恐北方君子聞之,爭欲為東坡所為,求謫海南,分我此美也!」好比柳宗元,初謫永州,談虎色變,「涉野則有蝮虺、大蜂」,「近水即畏射工沙虱」,然久貶之後,他便認命,「自肆山水之間」,終得韓愈所說的「泛濫停蓄」「深博無涯涘」之句;更好比杜甫,「猛虎立我前,蒼崖吼時裂」,「黃蒿古城雲不開,白狐跳梁黃狐立」,虎也好,狐也罷,不是畫上書裏的,不是天上掉下來的,是逃亡路上親見,是討飯歸來親受,所以,這些字句,知冷知熱,知世知恥,惟有將它們領受下來,你我才有可能,去靠近禪宗裏所說的那兩句話,其一:在事上見;其二:打成一片。

身在萬物格我之中,若還能自說自話,我看這第一要緊,便是像陶淵明一樣,在事上見。別人寫田,他下田:「晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。」別人借酒消愁,他卻把酒當作人:「忽與一觴酒,日夕歡相持。」在事上見,無非是挖空事裏的「我」,讓「我」成為事的一部份,就像韋應物,妻子剛去世,他也曾「晨起淩嚴霜,慟哭臨素帷;駕言百裏途,惻愴復何為」,到了女兒出嫁時,他不過是一個追在女兒身後千叮嚀萬囑咐的老父親:「自小闕內訓,事姑貽我憂。賴茲托令門,仁恤庶無尤。貧儉誠所尚,資從豈待周。」就像當初,還是在電視劇劇組裏,我遇見過一個曾經紅過又過氣了的女演員,為了重新演上女一號,戲份極少的她終日都在認識各種投資人,又和劇組裏的攝影、美術、服化道打得火熱,對自己的重新翻紅勢在必得。我曾經跟她一起策劃過一個故事,但是,見了許多投資人,並沒能拿到一分錢的投資,有一回,在渤海裏的小客船上,我勸她就此作罷,她卻指著她做過乳癌手術的左胸告訴我:「我這輩子,只剩下事了,事在,我的命就還在。」其時,我幾乎覺得,在我的身邊,坐著一位正在開示我的活菩薩,船外的風高浪急和霧靄四起,加上船身顛簸時她的驚呼與抱怨,甚至連同她起身推開窗戶,面向大海去嘔吐,這些,共同組成了一尊活菩薩。

李修文和李敬澤、寧浩在【詩來見我】釋出會

感謝蘭州的兄長,他引領我,橫穿河西走廊,來到了古長城的腳下,再指著城墻,教我去仔細辨認隱藏在墻體裏的黃泥、米漿和蘆葦;還有黃河岸邊的至交老羊皮,他先是在黃河上唱歌給我聽:「姑娘不是媽媽生的,她是桃樹頂上結出來的。」當我離開他,返回長居之地,他又在手機裏給我唱:「媽媽把你像酒杯一樣高高舉起,卻看見你跪在敵人的腳下。」有好多回,老羊皮開著車,帶著我踏足那些窮街陋巷,再一一說明,哪一首歌,是哪條街上的哪一個人寫出了第一句又或唱出了第一句;更有平涼城裏開電器維修鋪子的小林,他告訴我,他也想寫作,又問我他該怎麽開始,我像語文老師那樣搪塞他:你要先去觀察。結果,他每天忙完活計,就帶上一個本子,上街去觀察,回來的時候,本子上總會多出好幾頁他的最新筆記,那裏面,真正是,生老病死,無所不有。每每翻看,我總歸要大吃一驚,等他再出門,我便追隨著他,去看瓜田裏的長勢,去聽哭喪人一邊大哭一邊喊出來的錦繡文章,去追著戲班子,從一個村莊,來到另一個村莊。去看,去聽,去追隨,豈非正是「我格萬物」?漸漸地,「萬物格我」開始了,最終,我要成為一條柯吉拉,吞下去什麽,吐出來什麽,既不是被迫接受了命令,也不是道一聲妄言撒腿就跑,而是讓這個「我」成為一座客廳,既迎人,也送人,坐得住高士,也容得下奸佞,誠如王國維所言:「以我觀物,故萬物皆著我之色彩。」像蘇東坡,「問汝平生功業,黃州惠州儋州」之句既出,他便是山河,高高低低,他都受下了,一生的大事,所謂「讓我成為我」,不過都隱藏在黃州惠州儋州的萬千小事裏。再如杜甫,在臨死前的江上小船裏,當他醒來,仍是老實人,仍在像畫素描一樣記下他眼前所見:「水鄉霾白屋,楓岸疊青岑。郁郁冬炎瘴,濛濛雨滯淫。」實在是,死到臨頭,這一草一木,照樣令他震懾,被他視作奇跡。

再說打成一片。佛典雲,所謂打成一片,即是去除情量與計較,所謂「久久純熟,自然內外打成一片,如啞子得夢,只許自知」。可是且慢,未抵純熟之境,就沒有打成一片麽?陶淵明諸詩中,我最親切的,是那首【擬古九首·其三】,其中既有萌發湧動之句,如「仲春遘時雨,始雷發東隅;眾蟄各潛駭,草木縱橫舒」。更有對新來的一雙燕子之喃喃發問:「自從分別來,門庭日荒蕪;我心固匪石,君情定何如?」要我說,此詩裏尚有分別心,然而,陶淵明總在寫名物時計較,他要將它們計較成人,再施以情量,去握手,去問詢,去添酒,這何嘗不是躁動與安定共存、無我與有我共存的打成一片?是啊,所謂打成一片,總歸要把自己現出來,交出去——錢謙益把自己交給了前朝覆亡之後的殘山剩水,「廿年薪膽心猶在,三局楸枰算已違」,其人一生行跡,忠奸難辨,一時結黨營私,一時又以「為往聖繼絕學」自居,做前朝叛徒的是他,自甘前朝遺老的也是他,他這一輩子,跟自己鬥了一輩子,可是,這豈非也是他跟現世與後世的打成一片?更有那梁簡文帝蕭綱,絕命詩裏,他寫下「終無千月命,安用九丹金」,對自己的帝王生涯追悔莫及,可是,在同一首詩裏,他又寫下了「幽山白楊古,野路黃塵深」這樣幾可與「中庭生旅谷,井上生旅葵」爭雄的句子,這豈非也是帝王與囚徒合體、南梁文風與【古詩十九首】合體的打成一片?

現出來,就是不怕醜。杜甫不怕醜,他年老體衰,所以照實寫下「君不見夔子之國杜陵翁,牙齒半落左耳聾」;他餓得半死,便向朋友求救:「百年已過半,秋至轉饑寒。為問彭州牧,何時救急難。」長年以杜甫之詩傍身,我總得要學他一星半點,還是承認了吧:我的十年編劇生涯,實際上是失敗的,寫出來的多,拍出來的少,常常是,竹籃打水一場空,常常是被這個劇組趕走,又被那個劇組開除,更多的時候,我是在借著做編劇的理由,為自己的百無聊賴找到安慰;好在是,借著這個理由,我把自己交了出去,交出去,其實就是不怕死:我把自己交給過戈壁灘,無處過夜,最終被放羊的老人容留,我也由此得以看清,羊是世界上最愛幹凈的牲畜,前頭的羊腳踩過的草,後面的羊一口也不吃;我也把自己交給過青海的日月山,和蘭州的兄長一起,我們乘坐的車突然打滑,只差一步便墜下懸崖,可是,當我們撿回來一條命,站在暴雪之中,也總算知悉了為什麽沿路上的懸崖邊會時而出現種種堆積的零食,它們其實是墜下懸崖之人的親人們前來供奉的祭品。

說到底,還是要拿出力氣來,結結實實地活下去,在活裏寫,在寫裏活,寫什麽人,就去眼見為實,寫什麽地,就去安營紮寨。當然,我還要走夜路,並且在這夜路上再三返回故鄉,我也篤信,在那裏,甚至在更加遼闊之地,河伯和山鬼,湘君與湘夫人,都已借屍還魂,重新活在了我們中間,而更多的時候,卻也不要忘了「身經」之義,我格萬物,萬物終須格我,其中情狀,仍如顧隨先生論及陶淵明之詩時所言:「其白如日光七色,合而為白。」

文章節選自李修文【詩來見我】

x

點選書封,即可購買

本書是魯迅文學獎得主、著名作家李修文的最新散文集,透過古典詩詞敘寫人生際遇,透過古今對話見證自我完成。這一次,作家以自己獨有的風格與角度解讀中國古典詩詞,既保留了【山河袈裟】裏對身邊人與事的關切與悲憫,又對古人命運生出入心徹骨的體悟與理解,使文章兼具堅硬和飽滿、悠遠和貼己、蒼涼和熱烈的情感力度。這一次,作家沿著隨心而至、迎面而來的古人詩句,向著歷史更深處行進,走進杜甫、白居易、劉禹錫、元稹等人的世界,寫他們人在江湖的無奈與感嘆,寫他們猶在籠中的掙紮與艱辛。這一次,作家不僅展現這些詩句的心血與道路,更體悟他們意在言外的人生感懷。作家試圖透過這些詩人詩句,以自身的真性情體味古人心意、世間冷暖,透視古往今來的人生蒼茫,探索文章千古事的真髓本意。

作家將一首首古詩與當下的個體生命與人生際遇相連線,感知每個人身上那份掙紮於生活時產生的勇氣與赤誠。因此,書中詩句便不再限於意境中的優美,而是與命運融合時的「如是我聞」,亦或是「料青山見我應如是」時的頓悟。詩由遠走近,由古向我,由物及心,比坐在花前月下、歲月靜好中讀到的唐詩宋詞更透徹、更貼己。這份已經融進作家血液中的詩句和詩意,在「我」之命運與悲苦中的印證,亦是中國古詩千百年來不斷被唱誦、記憶、感動的靈魂根本。

【詩來見我】,為中國文學、世間蒼生帶來蒼涼而熱烈、細膩而磅礴的意象、情感、力量和美。

稿件初審:周 貝

稿件復審:張 一

稿件終審:王秋玲