「當外部不利環境向你撲面而來,整個時代都淪陷於物質崇拜的時候,你靠什麽維持自己的自尊?我認為除了文化和人格,沒有別的。」

文| 艾江濤

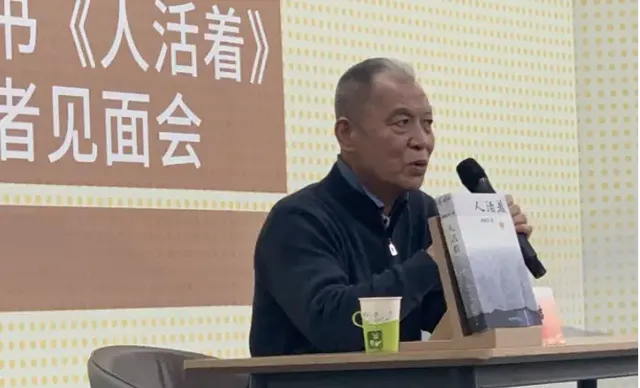

去年10月,梁曉聲出版了厚厚的一本散文集【人活著】。正如梁曉聲在新書分享會上所說,這部散文集並非完全意義上的新作,而是囊括了他40多年來對日常生活的思考,由於多數未曾發表,更像是與自己的對話,最終指向的則是關於人究竟應該如何生活的思考。

梁曉聲在新書【人活著】讀者見面會現場進行分享。

閱讀梁曉聲,很容易被他作品中散發的濃郁的道德激情所吸引。

正義、善良,理想的人性所閃爍的光澤,就像他在不同場合反復提及的那些19世紀的人道主義作家筆下的人物那樣,始終帶著溫度與激情。早期的閱讀經驗,塑造了他對世界的理解與作品的底色。

比如他談到托爾斯泰的【午夜舞會】:「這影響了我的愛情觀,我想以後無論我遇到多麽漂亮的女人,如果她的心地像那位要塞司令官的女兒,或者她像包法利夫人那樣虛榮,她都蠱惑不了我,那就是文學對我們的影響。」

【包法利夫人】 (1991)劇照

雨果的【悲慘世界】則讓他樹立起自己的文學觀念,一次訪談中,他談到「它提出了一個母題:文學不僅要表現人在生活中是怎樣的,更要表現人應該怎樣。

我比較早就意識到,文學一定要表現人應該怎樣,否則文學只不過是一面鏡子。

當表現了應該是怎樣的時候,文學就不只是鏡子了,它有一種召喚的作用」。

這種文學觀念集中體現在他早期的知青文學作品中,如【這是一片神奇的土地】【今夜有暴風雪】【雪城】等,但進入新世紀之後,梁曉聲似乎在有意地克制文學的道德召喚,更多呈現生活本身的復雜甚至荒誕。城市平民的生活經驗、普通人命運的悲歡離合,不僅融入了【人世間】光字片中人們的生活,也融入他對整個社會在逐漸告別理想主義年代後,普通人如何確立自我價值的思考。

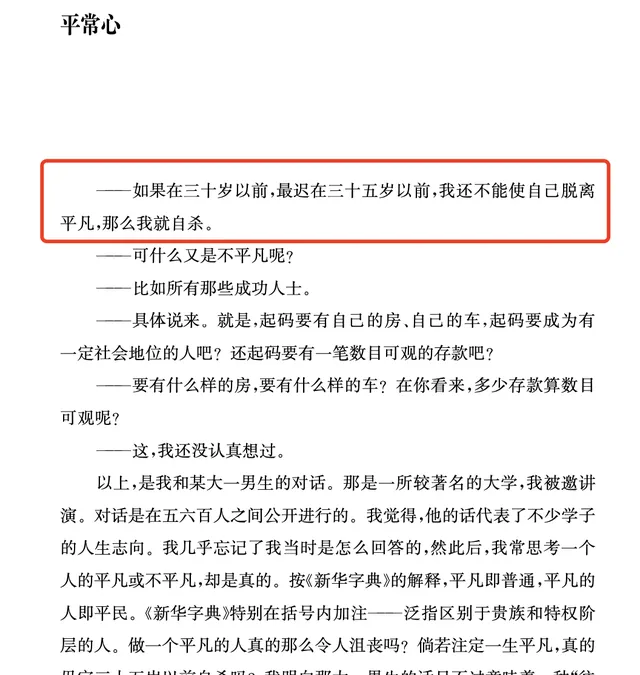

在【平常心】一文中,他談到自己和一個大一學生的對話,學生說「如果在30歲以前,最多在35歲以前,我還不能使自己脫離平凡,那麽我就自殺」,而談到什麽是不平凡時,這位學生的回答則是:「具體說來,就是,起碼要有自己的房、自己的車,起碼要成為有一定社會地位的人吧?還起碼要有一筆數目可觀的存款吧?」

梁曉聲重磅新作【人活著】截圖

他也談到自己在法國馬賽遇到的清潔工,雖然平凡,但受人尊重,生活滿足。 梁曉聲意識到,當社會還無法滿足普通人的基本願望時,文化的最清醒的那一部份思想,應時時刻刻提醒著社會來關註此點,而不是用所謂不平凡的生活方式刺激前者。

他再次想到人文主義,重新擁抱理想主義,

「我認為,無論對於自己的人生,還是對於自己的國家還是對於全人類社會,泯滅了甚而完全喪失了理想,那麽一種活法其實是並無什麽快意的」。

【覺醒年代】劇照

梁曉聲作品中的「理想主義」究竟何指? 從告別到重新擁抱理想主義,他又經歷了哪些心路歷程?在一個浮躁動蕩的時代,普通人的價值和幸福感又來自哪裏?帶著這些問題,在一個冬日的午後,三聯生活周刊采訪了梁曉聲。盡管已經70多歲,談到一些問題,他依然難掩激動,意緒難平。

作為人格的理想主義

三聯生活周刊:最初的閱讀和生活經歷往往塑造了一個人的底色,我在你的小說和文章中,經常看到19世紀那批人道主義作家如托爾斯泰、雨果、屠格涅夫、契訶夫等人的影子,這些閱讀對你早期創作中某種理想主義的風格,產生了哪些影響?

梁曉聲: 應該說,我最初寫作的時候是相當理想主義的。這種理想主義一定程度上還摻雜著共青團思想,因為筆下寫的都是青年,自己也是青年。那時,所謂的理想主義就是寫好青年這樣一種執著。這種好青年的理想主義影響,實際上是很古遠的,比如說西方文學作品還有我們傳統文學作品中的一些形象。

在【聊齋】故事中,那些美好的男子們和狐仙鬼魅們的愛情,首先有一個前提,他們都是年輕的讀書的好人,某州某縣某姓青年,基本常用的是「性敦厚,為人善」。聊齋裏有一篇【王六郎】。一個漁夫好飲,在江邊自飲之前,總要為那些失足落水或投江的人,向江中敬上三杯,這樣就引來了一個16歲的少年王六郎。王六郎說我有特殊的能力,可以從上遊給你驅下魚群,你的日子就過得好一些了。有一天王六郎告訴漁夫,他以前失足落水而死,要投生了,從此不能再見。漁夫有點難舍,偷看他怎麽投生。結果看到一個女子懷抱一個孩子投河,三次被大浪卷到岸上,未成功,女子非常沮喪地走了。隔一天,王六郎又出現了,漁夫就問他發生了什麽沒有投胎成功,王六郎說以他一命換對方二命,不義也。我當年讀的時候非常震撼。

【聊齋】劇照

還有高爾基的【丹柯】,為了照亮在雨夜遷徙的部族的前行道路,少年把胸膛劃開,把心掏出來舉在手上,心臟閃閃發光,像火炬一樣。丹柯倒下後,他的心也落在地上,那麽多腳踏過,將心踏碎成滿地的小星星,依然還能照亮著大家前行的道路,那種震撼不是說榜樣的力量,實際上是一種審美的震撼。

屠格涅夫的散文【門】,寫一個年輕女子聽到類似上帝的聲音問她:前面是一道門,你推過去將失去愛情,失去友誼,失去幸福乃至生命,你還要嗎?「為了俄羅斯和我們的人民,我要。」少女最後還是選擇將門推開,散文就結束了。 所以對於我來說,可能由於不唯讀到類似【丹柯】,類似【門】,或者【王六郎】這樣的小說,還會了解作家本人,他們中有人同時是貴族,是革命者,如赫爾岑、車爾尼雪夫斯基、柯羅連科,他們本人也是可敬的,對我也有很大的影響。可能這樣就會造成我在寫作的時候,也要寫這樣的青年。

我最初寫得最多的是知青,所以這個理想主義不是政治意識形態上的理想主義,而是 「人作為人」的人格的理想主義 ,這種人格理想主義包括傳統文化中的善、正義、同情心,還有義氣;義氣起碼表現在不出賣朋友。因此我筆下的那些青年,【雪城】【年輪】也罷,【知青】最明顯,我們現在說「獨立之精神,自由之思想」,我在當時的尺度範圍內,已經著力塑造了這樣的青年。這些青年在現實生活中有沒有根據?坦率地說,這類青年身上都有我自己的影子。

【大江大河】劇照

三聯生活周刊:進入90年代後,你的寫作發生了變化,市場化經濟的興起、文學的邊緣化、人文精神的危機,都構成了這種轉變——理想主義遭遇的危機——的原因。你後來還寫了篇【告別理想主義】,我想請你談談自己當時的思想狀況及其在作品中的反映,為何告別理想主義?

梁曉聲: 我們強調理想是在特殊年代,為什麽?抗日戰爭時期我們有【黃河大合唱】,我們東北抗日聯軍有七支隊伍,每支隊伍都有自己的歌曲。那都是理想主義。沒有那種理想,中國就沒有今天。 但是80年代之後,逐漸進入商業年代,我覺得就不要再強調理想主義了。我曾表現的人格理想主義,乃是對立於極左而在的。 極左已斂,該理想亦可歸隱。告別理想主義,沒有那麽復雜,就是我不再那樣寫作了,不再塑造好青年的形象。當我們表現一個人正直的時候,大多數情況下是因為在表現正直和立場的時候是有危險的,我們才表現他,這是文學的作用。粉碎「四人幫」之後,這個危險幾乎沒有。它就沒有特別的意義,只剩下我們普通所說的生活中的好人好事。

三聯生活周刊:我們的時代更缺乏崇高價值,你說個大詞可能別人都會笑話你。

梁曉聲: 當我們談理想主義這個詞的時候,並非一個作家對普羅大眾而談的一個話題。我的作品中寫普羅大眾的時候,從不把他們寫成那樣。【人世間】裏的那些哥們兒,不就是一個義嗎?你覺得他們有什麽了不起的?所以我個人認為,理想主義首先是少數人在那兒做就行了,大眾還是人家孔夫子說得對,「民可使由之,不可使知之」。

【人世間】劇照

三聯生活周刊:我看到你後來談到這句話,覺得自己以前收入這本書中的文章【民主到底是什麽】的觀點,對孔子有誤解。

梁曉聲: 回過頭來說,我當年是有點情緒化的,我對於在當代過分強調傳統文化是有看法的。因此我還順帶一筆,認為孔子有愚民主張。當你讀得多一點的時候,你會發現孔子並沒有愚民。「民可使由之」這話不是一句完整的話,從語法上就不通,什麽叫「民可使由之」?由他們什麽?事實上是老百姓可以做的符合人家生活、生產規律的事,你就讓他做,換句話來說別管得太寬了,對吧?故,「民可,使由之;不可,使知之」,更是原意。

我說過一句話,「再也不裝深刻了」。裝深刻,很累。有不少人不嫌累,仍在裝。 當年有一部話劇叫【等待戈多】。【等待戈多】最初我沒有看懂,一個瞎子,一個聾子,還有一頭傻驢,他們等待什麽?全部的表演,沒有台詞,但這其中有兩個細節,就是一個等待者兩次脫下靴子,抖了抖沙子,然後又穿上靴子。這個動作重復了兩次,這兩個細節就成為全劇的情節,你覺得它說明什麽? 【等待戈多】已經把深刻表達無遺,就說這世界全部的變化,不過就像人類脫下鞋子,抖了兩次沙子,然後又重新系上了鞋帶,如此而已。

【等待戈多】劇照

三聯生活周刊:在【人活著】這部文集的【大學之精神】中,你寫道:「現在我鄭重地說——要重新擁抱理想主義。」從告別到重新擁抱,你經歷了哪些心路歷程?

梁曉聲: 文學有一種功能是「化人」,提高人性,提高人的綜合素質。什麽是文明?文明說到底還不 是人的文明?人的文明的最基本的表現是什麽?不就是善嗎?沒有善,你跟我說你是投槍,你是匕首,我心裏說滾你的!善良、同情、正直,心中倘無半點恪守,那你只不過是畜,還投的什麽槍?我用文學作品表現值得尊敬的人,不認為是件值得害羞的事。

底層的情義與普通人的自尊

三聯生活周刊:不管是在【人世間】這樣的小說,還是【人活著】這樣的非虛構敘述中,樸素的平民色彩,是你的作品中特別打動人的地方,那種來自底層的義氣、善良與溫暖,混合著中國傳統社會的美德還有西方啟蒙運動以來的普世價值。這些年,社會階層固化日益嚴重,「寒門再難出貴子」這樣的議題被反復討論,還有張雪峰這樣的高考輔導機構的網紅老師所建議的「家境普通的孩子最好不要選人文學科」。你如何看待當下普通青年面對的這些問題?

梁曉聲: 我對中國當下青年的分析,是從【中國社會各階層分析】這本書中來的。換句話來說,如果沒有寫過這樣一本書,我也寫不出【人世間】。 從前更多說的是「寒門出孝子」,不是貴子。從歷史上看,有過科舉制度,最初的想法是讓寒門也能考上來。我們大學其實也是這樣,但是放眼現實,在古代只有極少數的情況下寒門子弟才能透過科舉步入官場,有幾多寒門出過貴子?倒是今天可能是有的。還有一點,你要搞清楚什麽是「貴子」。

【人世間】劇照

三聯生活周刊:我覺得就像你在【平常心】那篇文章中談到大學生對「不平凡」人生的看法時,所談到的社會普遍認可的成功標準,不外乎有地位和有錢。

梁曉聲: 但是在歐洲一些已開發國家,可能不是這樣的。我們真正要討論的,是中國為什麽會產生這樣的價值觀?是不是我們的文藝,尤其是最接觸大眾的那部份裏邊出了問題?這問題就是如果當不了官,也沒成為大款,那麽,普通人的價值在哪裏?

三聯生活周刊:在【人活著】這部文集中,你多次提到普通人的話題。你談到在國外遇到做清潔衛生的普通人,還有受過高等教育開飯館的普通人,他們同樣受到尊重而內心平胡。你如何看待普通人的價值,如何在中國做一個內心平胡而有尊嚴的普通人?

梁曉聲: 國外工匠的收入是挺高的,國外卡車司機尤其那種長途司機的收入,可能不比大學教授們低多少。 你會發現他們的文化在強調太陽底下每個人都是平等的,這種平等只是指尊嚴不容侵犯,但是上帝都不能保證大家均貧富。 上帝都做不了的事情,又回到【等待戈多】。人家已經說了,一切的變化都不過是抖了抖沙子。這樣的話,我們能不能把自己平凡的生活過得有一點滋味?我個人不覺得有外界的力量禁止這一點,但確實有破壞。這個破壞主要表現在我們文化中的次文化和亞文化,你們刷手機經常會看到演員們一部戲多少錢,或者他們住什麽房子、他們養的狗、他們的孩子們都出國去了。

主創團隊探班【人世間】劇組,最右為梁曉聲

貧富差距是任何文學作品和作家所不能回答和解決的問題,我能做的實事,就是透過建言,縮小收入剪刀差。我一直在這樣建言。還有權錢交易問題,要從制度上解決這個問題。我最新的提案反復強調,現在我們的孩子從初中開始分流,就意味著有一小半上不了高中,仔細考察下來,可能都是底層孩子。這是不可以的。我要針對這個政策反復提案,我主張國家發展更好一點的時候,實作直至高中的免費教育,在高中開始分流選擇。 當然還有很重要的,就是我們剛才說的「獨立之精神」。當外部不利環境向你撲面而來,整個時代都淪陷於物質崇拜的時候,如果你不能處在這個鄙視鏈的上端,靠什麽維持自己的自尊?我認為除了文化和人格,沒有別的。 這就是我一直強調人格的原因。我們所以說【人世間】裏的周秉昆沒有白活,是因為他的人格,他的那些朋友到最後還是認可他,這對於人生也是一種慰藉。

三聯生活周刊:在這樣的時代,如何理解幸福?比如學者陳嘉映就認為如果只追求幸福,會有點平庸,甚至有點庸俗,「我們的時代是一個平民化的時代,在這個平民化的時代,人們不再把德性當作主要的追求,不再把信仰當成主要的追求,也不把卓越當作主要的追求,於是,幸福不幸福,就成了頭等大事」。

【人世間】劇照

梁曉聲:幸福首先是物質的,必然是物質的。 物質是決定性的。 「精神幸福」是忽悠,是真的愚民。所以我們一定要把發展經濟放在第一位,使大家在居住、出行、消費等方面達到一個水準。 如果沒有達到這個水準,單從哲學理念上談幸福,談清楚過嗎?我不談形而上的幸福。國家功能,要保證最廣大最底層人的普遍幸福,因此我們才有最低收入,全世界都是。至於你的生活比較穩定了,有三居室住了,收入也還可以,你說你仍不幸福,那才是個人的事情。 那個時候還不幸福的話,我們就用那句歌詞說他:「這樣的人你可以去陪,卻永遠無法安慰。」

梁曉聲:「有車有房,月薪3萬」,我也沒做到

【人世間】看哭千萬人後,梁曉聲最新力作來了!

談談梁曉聲的觀點帶給你的啟發

談談梁曉聲的觀點帶給你的啟發

人活著

作者:梁曉聲

人生需要哲學,生活需要方法

京東折扣+滿減,到手低至5折 👇 🏻

-End-

文:艾江濤

文章轉載自:【三聯生活周刊】

轉載及合作請發信件:[email protected]

看遍生活真相,更覺人間值得