從四川到雲南、貴州、甘肅……作為中國最早的行走文學踐行者之一,茅盾文學獎得主阿來在行走中發現了曠野的詩意、詩性、詩心與詩情。近日,茅盾文學獎得主阿來散文新作【去有風的曠野】由人民文學出版社出版,十個把心交給曠野的故事為世俗庸常提供了一方尋求解脫的天地,也「為過往的歷史存真,為消逝的生活留影」。

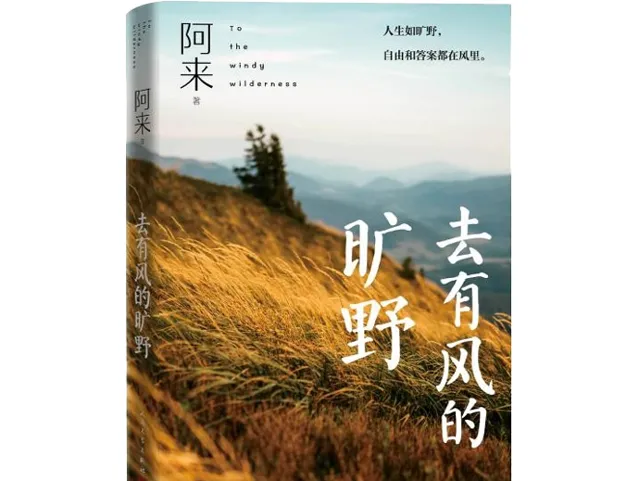

【去有風的曠野】

【去有風的曠野】

阿來 著

人民文學出版社

生活滾滾向前,對於常年奔波在鋼筋水泥的城市森林中的人們來說,想開辟一方讓時間慢下來的天地,似乎成了奢侈。作為一個從大地上走來的作家,阿來始終拒絕讓快節奏的生活將自己的人生變成段子,在他看來,人生是一個漫長、緩慢的行程,沒有那麽短。於是他選擇把心交給曠野,以一個他者的身份,去探險種種奇遇,每每深入一片土地,心中的速度便自然降下來。「一個小時走5公裏和一個小時飛720公裏,看到的東西是截然不同的。」「大自然有時候能給人提供一種慰藉,所以我總是要抽時間從河谷地帶的人間社會出去,經過人間,最後到沒有人間的自然中去,那是自然界的生生不息,它的美麗會給你安慰。」

【去有風的曠野】收錄的是阿來的十個行走往事,十個把心交給曠野的故事。多年來,阿來始終將行走和寫作視作自己的宿命,他攀行在曠野之間,任群山的波濤把他身體充滿,擡頭仰望蒼穹星際,俯身凝視花草生靈。作家馬伯庸曾說,「阿來對於自然的理解、對於自然的親近,一定並不僅僅只是局限在思考上,他一定會身體力行。」

阿來

阿來

在【去有風的曠野】中,作家阿來呈現了他作為一位植物學的癡迷者和博學者的一面,他的文章無一不聚焦花草樹木,棘豆、風花菊、香青、蠅子草……他爬上海拔4000多米的高山,對每一株我們看似無名的花草如數家珍。每一次漫遊,都是一次高原花草的追蹤,在他的手機和電腦硬碟裏,儲存了數萬張植物圖片,因而被讀者們親切地稱為「作家中的植物學家」。

談及他對自然的珍視和熱愛,他說主要源於自己長期在四川、西藏、青海、甘肅、雲南等地的田野調查和走訪考察。正因為看到和感受到了人類活動對自然生態系的影響,所以希望中國的生態文學作為一個問題、一種文學樣式,承擔它自己的責任使命,表現和揭示社會面臨的生態問題,探尋生態危機的根源,從而以作品表達作家的倫理觀照、審美追求和社會擔當,引導和助力社會重塑心靈生態、建設生態文明。

「我們在大地上行走,首先需要下功夫了解它的地理史、文化史,知道這些生命體的名字,才能書寫這片大地、獲得個人和社會的生命體驗。」他說:「我是一個愛植物的人。愛植物,自然就會更愛它們開放的花朵。」在阿來筆下,風景不再是人物活動的「背景板」,鮮紅的杜鵑、紫色的馬先蒿、藍黃相間的鳶尾,生機處處;雲杉、白樺、杉樹、松柏,蓊郁如海。他的文字總有一股自然的野氣,穿行於群山之中,頭頂藍天,看冰川消融、古樹繁花。

相比行走,阿來認為更重要的是感受和思考,他的文字處處透露著人生哲學與豁達。「我孤身而行,覺得越走越有勁,每天幾十裏。都沒準備,就身上那點零花錢。走到哪裏,找個老鄉家吃住。一路覺得很過癮,好多問題好像能夠得到解答。從低地往高處走,都是大山大河。」「人看到的不止是美麗的大自然,也能看到自己深藏不露的內心世界」

在米倉山巔,他毫不失望於時值紅葉節而未見紅葉,反而慶幸賞到了盛放的杜鵑,「大可不必因為未見紅葉,而失望,而抱怨,不必非見一種規定性的秋天。既有夏天如此絢麗的杜鵑花海,為何一直只說那些紅葉?」

在金川河谷賞梨花,他看到了因一場戰事造就的梨花的前世今生,「所以,我看到了不同植物所植根的不同地理與文化。所以,我看到了一年之中,不同海拔高度上,薔蜜科植物開出了兩個春天。」

「結廬在人境,而無車馬喧。問君何能爾,心遠地自偏。」阿來的觀點正與陶淵明的詩意相合。我們生活在這世間,難免被牢籠所束縛,「曠野」似乎早已成為一服治愈精神內耗的良藥,一批批徒步者,帶著一頂頂露營帳篷,逃離城市,奔向山頭。但讀過阿來的文字,才發現並非真正的出走才叫「抵達曠野」,只要心中自有曠野,無論身處何地,自然處處青山。