誠如後現代主義思想家朱迪斯·巴特勒所說,卡夫卡的畫是「以雙腳撐起日益消解的世界」,在卡夫卡的畫作中,我們以一種可視的方式,仿佛看到了他筆下書寫的那個倦怠的、無力的打工人形象。

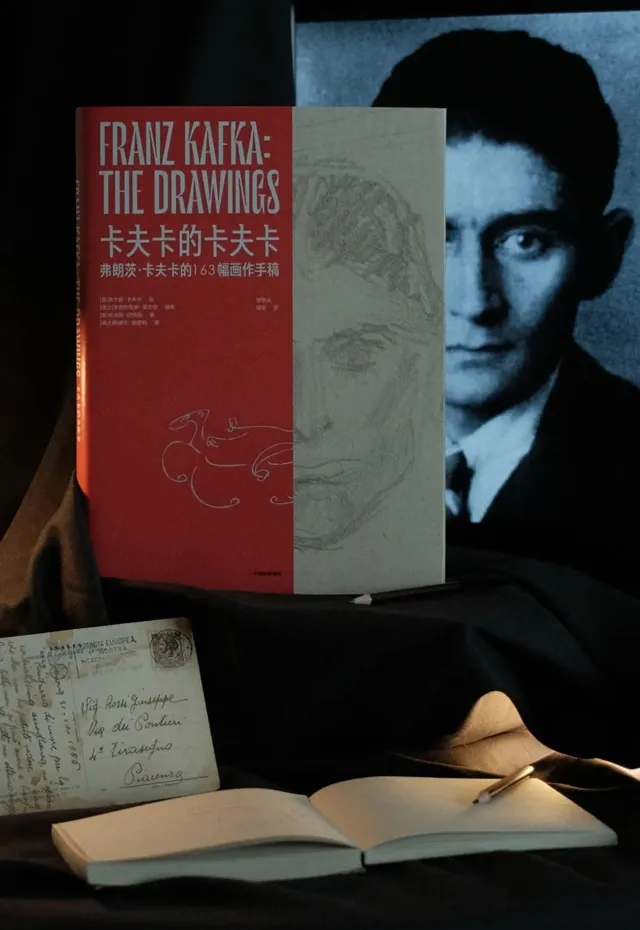

[奧]法蘭茲·卡夫卡 繪,[瑞士]安德烈亞斯·基爾徹 編著,曾艷兵、曾意 譯,2024年1月,中信出版集團·春潮工作室

2024年,新京報書評周刊推出年度活動主題「2024日常出逃計劃」——我們期待在不同的話題下,與創作者共同去探討,那些借由閱讀與創作在日常中所獲得的超脫性的發現時刻。卡夫卡,似乎是我們談論這個話題最貼切的人物之一,他被譽為「當代打工人的嘴替」,一生中有過許多逃離經歷,「逃離家庭、逃離父母、逃離工作、逃離婚約、逃離布拉格,但他唯獨沒有逃離寫作」。因此,我們邀請了【卡夫卡的卡夫卡】一書的譯者,山西大學卡夫卡與中外文學研究中心主任、中國人民大學教授曾艷兵,來談一談寫作或畫畫這種創作生活是否構成了卡夫卡對日常的一種逃離?而創作這種方式,又是否可以成為一種更深的治愈方式?

百年過去,我們卻從未走出過卡夫卡寫盡的荒誕

卡夫卡離開我們已經整整一個世紀,百年來,世界已經發生了翻天覆地的變化。卡夫卡主要生活的那個國家奧匈帝國早已不存在了,現在的奧地利也早不是當年奧匈帝國的奧地利。我們已經從機器復制時代進入數位復制和AI時代了,現代人的生活方式與百年前人們的生活方式簡直不能同日而語。然而,現在人們依然在讀卡夫卡,說卡夫卡,卡夫卡就像這漫長的夏季一樣越來越「熱」。

今年6月初,我在知網上以「卡夫卡」為篇名搜尋,可以找到整整2000篇文章,而搜尋「歌德」只有1087篇文章。這並不能說明卡夫卡就一定比歌德重要,但至少說明卡夫卡更貼近現代社會,更符合現代人的精神需求和審美趣味。捷克共和國前總統瓦茨拉夫·克勞斯寫道:「卡夫卡是20世紀文壇最具影響力的人物之一。在他逝世後近100年間,他對混亂的、個體難以理解的現代世界中人類的存在和命運獨一無二的看法,讓世界範圍內一代又一代的讀者深感不安……卡夫卡已經遠遠跨出了自己深愛的布拉格和中歐邊界,成了世界級的文學巨匠,直至今日還在影響著我們時代的知識氛圍。」卡夫卡屬於全世界,全世界需要卡夫卡。

電影【卡夫卡 Kafka】(1991)劇照。

以年輕人的話說,我們現在已經進入了一個「微生活」的時代,一個以微博、微信、微視訊為主要生活內容的時代,與之緊密相伴的還有「微度假」「微逃離」「Gap Day(間隔日)」等,但是我們還在說卡夫卡,參照卡夫卡的名句,描述卡夫卡的生活方式,闡述他的作品的思想。90後不斷描述著自己的「卡夫卡時刻」,00後在新媒體中用卡夫卡當嘴替,卡夫卡與我們的社會現實到底有著怎樣的關聯?是什麽讓卡夫卡成為了當代打工人的Icon(偶像)?百年過去,似乎被卡夫卡寫盡的荒誕我們卻從未走出去過,異化、悖謬、倦怠、意義缺失、希望與絕望……這些仿佛是「城堡」存在的不同形態。卡夫卡及其作品是否給這種荒誕留下了一條逃生出路?我們今天閱讀卡夫卡,能從他那裏找到的「慰藉」是什麽?

簡言之,卡夫卡是我們今天的嘴替嗎?是的,我們可以透過卡夫卡來說我們自己;我們說自己時常常想到卡夫卡。「一天早晨,格裏高爾·山姆沙從不安的睡夢中醒來,發現自己躺在床上變成了一只巨大的甲蟲。」這是卡夫卡【變形記】中著名的開頭。「一天早晨,我從不安的睡夢中醒來,發現自己躺在床上,小區卻被封了、我的公司倒閉了、我的貸款到期了……」這是在說我們自己。無數個偶然決定了我們的命運,不知道明天和偶然哪一個先到來,後來發現明天和偶然其實就是一回事。

「我摧毀一切障礙」和

「一切障礙在摧毀我」

19世紀法國作家巴爾查克與20世紀猶太作家卡夫卡各自代表一個時代。1836年,負債累累的巴爾查克不惜花費700法郎買了一根手杖。他在手杖上刻下:「我在摧毀一切障礙。」卡夫卡借用了這個典故,寫道:「巴爾查克的手杖上刻著:我在摧毀一切障礙,而我的手杖上則是:一切障礙在摧毀我。」巴爾查克與卡夫卡形成鮮明對比,巴爾查克債台高築、常常事業不順,但他非常自信,認為憑借自己的力量,一定可以贏取成功。卡夫卡則衣食無憂、事業平穩,但他卻自卑到了極致,覺得任何障礙都可以擊敗他。卡夫卡敏感自卑的氣質給了他一種新的觀察世界的視角,他從不高高在上,像巴爾查克那樣俯瞰巴黎社會,但從他的視角,發現了不一樣的景象。在今天,卡夫卡突然變成了網紅,很多年輕人把他當成「喪神」,他的話成了「擺爛」指南。既然「一切障礙在摧毀我」,那我不必等待它們來摧毀我,就直接躺平,所以,「我最擅長的事,是一蹶不振」。其實這種對卡夫卡的理解和認識是不準確、不全面的,這只是卡夫卡文字呈現給我們的一個方面,另一方面卡夫卡還是一個很專業、很稱職、很敬業的職員。卡夫卡的專業水平在保險公司無人能及,他協調各種人際關系的能力堪稱一流,他書寫的報告堪稱典範,他的語言天才和能力更是無人出其右。

卡夫卡畫作手稿。114號。

卡夫卡的傳記學家施塔赫說:「卡夫卡在保險局公開出版物中寫的文章堪稱官府通告公文中的滄海遺珠,代表保險局寫就的公函也無可挑剔。他早已超越所謂‘出色法務人員’,而是將技術、保險和法學領域方面的知識融會貫通,相當難得,他也由此成為公司不可或缺的幹將。身為為數不多能夠應付棘手案例的人,卡夫卡很快升為部門二把手……卡夫卡在調解方面的口才日臻完善,近乎完美。」在保險公司工作過的卡夫卡的同事阿洛伊斯·居特林回憶道:「卡夫卡博士是部門主管的得力助手。在與部門職員的交往中,他始終保持著適當的分寸,避免過於親密的私人交往,對政治問題更是閉口不談。保險局職員大部份都是捷克人,只有極少數是德意誌人,我從未聽說他們當中有哪個人對弗朗茲·卡夫卡抱有敵意。」由此可見,卡夫卡的政治智慧和職業智慧,以至於第一次世界大戰結束後,保險公司辭退了所有的德意誌人,但還是保留了卡夫卡的職位。

當然,卡夫卡畢竟只是保險公司的職員,深知一個小職員的煩惱。【變形記】【海神波塞冬】等作品都直接描寫了他身為一名小職員的感受。卡夫卡關註小人物、小動物,在他的小說裏,人們可以看到普通人的煩躁、不安和焦慮,因而引起了現今讀者的共鳴。然而,僅僅透過抽離上下文的「名人名言」去理解卡夫卡仍是不夠的。卡夫卡的許多語句、許多作品的確呈現出弱與自卑,但他的「弱」是建立在他的完美主義追求之上的。卡夫卡認為文學藝術是一項至高的事務,他情願為文學付出所有。即便如此,他仍然覺得自己的能力難以勝任,對自己的文學創作感到失望。從完美主義的層面來看,卡夫卡絕不是不上進,反而是極其上進,將其簡單地視為「擺爛」的代言人是有失偏頗的。卡夫卡說躺平,寫躺平,但他自己並沒有躺平,至少沒有一直躺平,躺平也通常是拼搏之後躺平,透過真實地描述躺平狀態,他反而使自己超越了躺平的窘況。

在寫作中不斷逃離日常

卡夫卡已經離開我們一百年了,我們不是為了說卡夫卡而說卡夫卡,說卡夫卡是因為我們今天的社會的確「卡夫卡」。我們今天的社會不是因為有了卡夫卡而變得荒誕,而是因為有了卡夫卡我們可以更好地理解和認識荒誕。而一旦我們對這個社會增加了理解和認識,它一方面會變得容易接受,另一方面也就有了改良和改進的機會和可能。理解荒誕、認識荒誕也算是一條逃生之路吧,荒誕是逃避不了的,學會面對荒誕、接受荒誕就是超越荒誕。如果說「慰藉」,這大概就是卡夫卡給讀者帶來的吧。

卡夫卡是一百年前上班族中的一員,是一位真正的業余作家。他一邊在保險公司按部就班地上班,一邊利用業余休息時間進行寫作或畫畫,這種生活是否構成了卡夫卡對他所厭倦的日常生活的一種逃離?寫作或者說創作對於卡夫卡而言是一種更深的治愈方式嗎?這種方式可以學習、借鑒,甚至借用嗎?

回答有關卡夫卡的問題,任何簡單的是與不是的回答都是不合適的,都有可能誤解或曲解卡夫卡的意思。如果說寫作是卡夫卡的治愈方式,卡夫卡何以在不到41周歲時就染病去世呢?如果卡夫卡不寫作,可能卡夫卡根本就活不到41歲。寫作既消耗殆盡了他的生命,又延續並拯救著他的生命。卡夫卡透過寫作逃離了日常生活,但寫作其實就是他日常生活的一部份,他還能逃離到哪裏去呢?

卡夫卡在生活中有許多逃離的經歷,譬如逃離家庭、逃離父母、逃離工作、逃離婚約、逃離布拉格,但他唯獨沒有逃離寫作。1911年年底,卡夫卡的父親以卡夫卡妹夫卡爾·赫爾曼的名義開辦了一家公司──布拉格赫爾曼石棉有限公司,卡夫卡在這家公司裏也有投資。卡夫卡也想分紅賺錢,從而從枯燥乏味的工作中徹底地逃離出來,專門從事自己所鐘情的文學創作。卡夫卡的父親要求卡夫卡只要有時間就應該去工廠監視那些工人,這當然幾乎剝奪了卡夫卡業余寫作的時間。工廠於是成了對卡夫卡的一種折磨,他感到自己就像一只受鞭笞的狗。當這種壓抑和沖突進一步升級時,卡夫卡想到了自殺。

1912年3月,他寫道:「前天由於工廠的緣故受到責備。我在睡椅上躺了一個小時,只想從窗子裏跳出去。」5月份工廠開始虧損,父親又斥責兒子很快會毀掉家庭的未來。1912年10月7日,卡夫卡在一封給朋友馬克斯·布羅德的信中,再次起了自殺的念頭。這封信震動了布羅德,使他覺得有必要從中進行斡旋。他將信復寫了一份寄給卡夫卡的母親,朱麗亞·卡夫卡的心顯然也被震動了,她必須改變這一切,但又不能違背卡夫卡父親的意誌。於是,她一邊讓丈夫相信他們的兒子這時候正在工廠裏認真地履行他的職責,一邊又悄悄地僱用女婿的弟弟來從事這一工作。這樣一來,卡夫卡一邊變成了他妹夫的弟弟繼續在工廠裏履行職責;一邊卻從工廠的事務中抽身出來從事他所熱愛的文學創作。正是這種逃離的生活經歷給了卡夫卡靈感,創作了【變形記】這樣的小說:格裏高爾·山姆沙逃離日常生活,最終變成了一只甲蟲,由此給自己的家庭帶來一場災難,自己也因此葬送了性命。

對於卡夫卡而言,日常生活就是一把雙刃劍:沒有日常生活,卡夫卡根本就無從寫作,寫作也缺乏寫作的題材和物件;但是,日常生活也消耗了卡夫卡太多寶貴的時間和精力,他由此感到身心疲憊、痛苦不堪。卡夫卡就是在這種痛苦中掙紮,在掙紮中寫作,於是他也就成為了獨一無二的作家。卡夫卡的生活方式可以學習,但不可以模仿;可以借鑒,但不可以借用。我們沒有必要成為卡夫卡,也不可能成為卡夫卡。

卡夫卡已經離開我們整整一百年了。卡夫卡生活與創作的年代距離我們也非常遙遠了,但卡夫卡並沒有離開我們,他反而離我們越來越近,人們對他的關註和閱讀熱情與日俱增。美國著名學者希利斯·米勒認為,卡夫卡的作品預示了奧斯維辛大屠殺,也預示了當今世界。他不無感嘆地說:「我現在讀卡夫卡時,內心深處難以平靜,不僅僅是因為我感到自己遇到了無法控制的怪怖因素,還因為我有一種不安感,我感到現在生活的世界,與卡夫卡【城堡】的世界更為相似,其相似度遠超其他任何我所知的虛構作品的作家所創作的世界。」現代世界充滿焦慮、迷惘、仿徨,甚至怪怖,乃至於虛虛實實、朦朦朧朧,正如卡夫卡筆下矗立在山崗上的陰郁城堡,人們既走不進去也走不出來。一種「被卡住」的感覺。於是,圍繞卡夫卡的閱讀、闡釋、分析與研究形成一個個熱點,卡夫卡終於「卡」住了許多當今的讀者和研究者。