拒絕隨波逐流的人,會選擇站到水邊

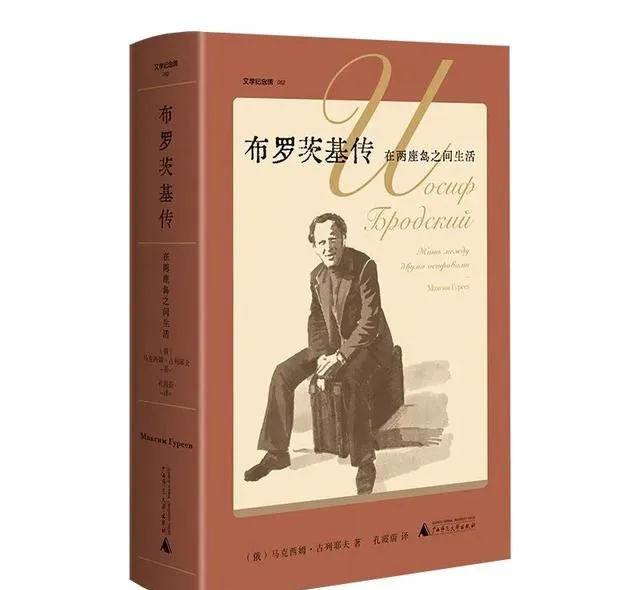

【布羅茨基傳:在兩座島之間生活 】

【布羅茨基傳:在兩座島之間生活】

(俄)馬克西姆·古列耶夫 著

孔霞蔚 譯

「我十五歲上退了學,與其說是深思熟慮的選擇,不如說是一次勇敢的抗議。我實在不堪忍受我班上那些同學的——主要是教師的——面孔,所以,一個冬日的上午,課才上了一半,我並無明顯的理由,然而卻站起身大搖大擺走出校門,我心裏明白我絕不會再回頭了。」

有兩個作家的書,在現下很可能是「該禁」的。第一個是卡夫卡,在2020—2022年之後,讀卡夫卡,就是喚起對幽閉恐懼的深刻記憶,就是明了官僚制社會的殘酷和荒謬。第二個是約瑟夫·布羅茨基,他的眾多隨筆,特別是那篇【小於一】,清晰地說出了反抗壓抑的決念,這壓抑,也可以說是卡夫卡式的壓抑,來自體制化的宣傳和教育;沒有記錯的話,韓寒當年就以布羅茨基的逃學往事為榜樣,宣布自己的叛逆。

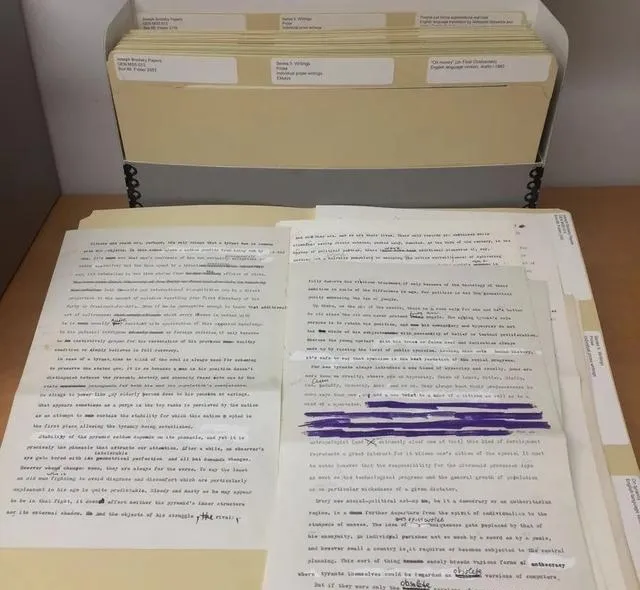

【小於一】中的散文,布羅茨基1980年的打 字校訂稿

布羅茨基逃學,是在1955年,之前八年間,他已換了五所學校,轉校的原因無一例外,都是學校為這孩子為難。他的父親對他是有保護的,他是個攝影師,給兒子拍了不少照片,他曾經為他在學校領導面前力爭,最終對他的逃學也表示寬容。關於逃學前後的事,布羅茨基回憶得很多、很細,在【小於一】中,他講了自己對學校最深的印象,那就是風格上的單調,整齊劃一,例如,每一個房間都用拉毛水泥抹墻,抹到頂上都有一條藍線,他每每凝視著這條毫無理由地在那裏的線,思考改變環境之難: 每個建築物都一樣,但「我們的生活註定要在建築物內進行。」

布羅茨基曾經的公寓房所在地

他的要求固然高出同齡人。但是這就是早慧的表現,隨即而來的是無數次地挫傷。逃學的那一天,他沿著涅瓦河默默走回家,一進家門,發現同班同學都在房間裏等他了。母親無奈地攤手:「他們來幹嗎?」他們是來質問布羅茨基的,質問他為何辜負了國家教育工作者的苦心,質問他為何無視紀律和師長的奉獻。等到這些人氣沖沖地摔門而去時,還能聽到的只剩下樓上電鉆鉆墻的聲音。

這段情節,是【布羅茨基傳:兩座島之間的生活】告訴我們的。可以把它看做一個紀錄片的劇本,作者是一位傑出的紀錄片導演:馬克西姆·古列耶夫。

【有運河的建築景觀】,於貝爾·羅貝爾繪

古列耶夫把一個詩人一生的碎片織到了一起。很多段落之間有蒙太奇式的切換,例如,在講過樓上的電鉆聲後,作者就切到布羅茨基家裏掛的一幅畫:法國畫家於貝爾·羅貝爾的【有運河的建築景觀】,是從【星火】雜誌上取下來,拿玻璃框鑲嵌了掛起來的。這個細節的涵義很深,老布羅茨基顯然也覺得室內太暗淡了。除了他自己拍的照片,還應該有些真正的光源,一些給沈悶單調的室內帶來光芒的東西。列寧格勒(今聖彼得堡)一年2/3以上的時間是陰天,人們確實得好好想想,該做點什麽來克服很容易湧上心頭的憂郁與茫然。

話鋒一轉,鏡頭又從父親回到了兒子身上。輟學之後,布羅茨基去打過幾份工——貨真價實的打工,用現在的話講,他打工經歷裏「共情點」極多,也會使我們格外認真地對待他那些常常意義不明的詩歌——有的工作看來只是艱苦,例如地質隊樣本采集,在那期間,年輕輕的他就發了心臟病,然後又因一些常人眼裏的莫名「瑣事」不告而別,離開了地質隊。

布羅茨基給他在列寧格勒的父母親畫的速寫

早慧的布羅茨基設法成為蕓蕓眾生的一員。這一點本身就值得對他大感興趣。他何以如此?真的是為了在一個令他感到處處有敵意的氛圍裏,把內心郁積的負能量、消極情緒轉化為積極和舒適的存在狀態碼?關鍵是,他選擇的工作的環境和性質都難以想象的惡劣:在地質隊後又是太平間的屍檢員。布羅茨基似乎是想要深入到人的最深處,要觸摸人的物質性,使勁地翻攪它,確認它並不含有靈魂的神秘之類。

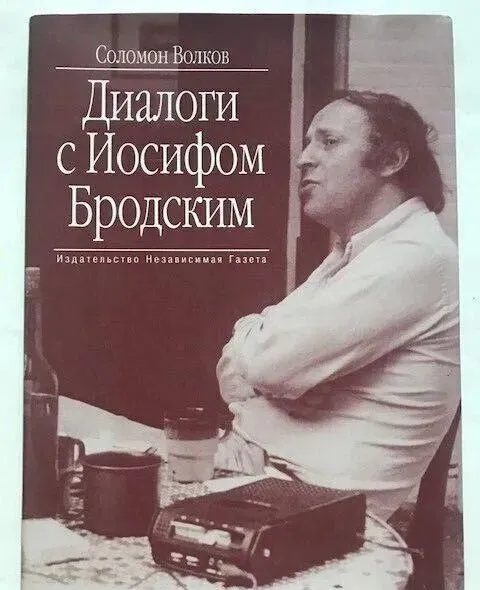

「要從最令人不快、最難以忍受的事情做起,」他對訪談人所羅門·沃爾科夫是這麽說的,「我剖開屍體,掏出內臟,然後再放回去,縫合。摘下天靈蓋。由醫生來做分析,下結論……因為年輕,你不會考慮任何形而上的東西,只會有相當多的不舒服的感受。……很多人死前沒有排大便,所有東西都留在了體內。因此不僅有分解的氣味,還有這種廢物的氣味。所以僅就嗅覺 而言,這是一種極其嚴峻的考驗……」

所羅門·沃爾科夫的【布羅茨基訪談錄】

確實,為這樣一位詩人構建一段可視的少年往事是有意義的,僅僅用「家境一般,自幼萌發了寫詩的熱情」等等來描述布羅茨基,簡直是一種褻瀆。從文本中,可以看出紀錄片的制作人如何沈醉在由布羅茨基牽動的那一整個時代和城市的氛圍之中:低矮的天空、霧氣昭昭的沼澤、冰冷的雨滴、潮濕的海風、短暫的日照、幽靈般稀少的行人,布羅茨基和父親沿涅瓦河漫步,父親教給他拍攝的技巧,他自己的頭腦裏刮著一場精神風暴。哲思被逼了出來,無法則的詩句在野蠻生長。布羅茨基最喜歡的姿勢,就是拄著兩臂在河邊護欄上,靜靜地看著灰蒙蒙的天空下河水流淌。

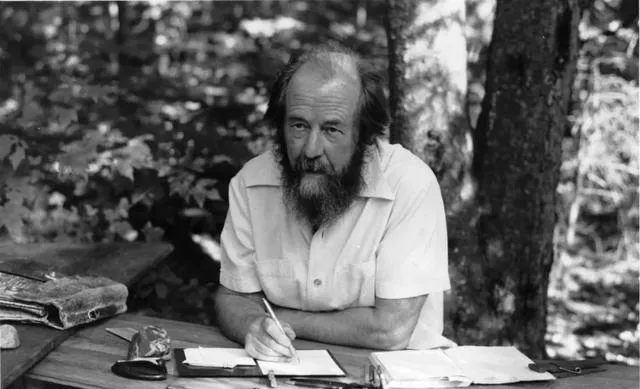

流放諾林斯克的布羅茨基

河水是冰冷的。中國古人並不知道河汊縱橫的俄國大地有怎樣豐富的水資源,卻把方位中的「北」和五行中的「水」聯系在了一起。他們顯然懂得,冷是一種怎樣的畫風。

布羅茨基因為主動炒了學校的魷魚(而非被學校勸退)而冒犯了學校,以及他那些又紅又專的師生們,之後的幾段打工經歷也莫不以他的主動離開告終。這種態度,在蘇聯的那個時代是很招恨的。 他稱學校為「卡夫卡式的世界」,然而,只要對一種體制產生如此的感受,他對這個國家裏的其他體制也都不可能有什麽好的印象,反過來,那些體制也會從這樣一個人的行動和表達中感受到冒犯。 在「卡夫卡式的世界」裏,個體強烈地感覺到敵對、惡意、冷漠和傲慢,卻找不到為此負責的人,猶如卡夫卡的【審判】中,K被宣判有罪卻不知罪名是什麽,也不知道何時庭審。權力對個體的有效控制,秘訣就在於保密。

1964年,布羅茨基在列寧格勒

作為一個攝影師父親的兒子,布羅茨基留存的影像特別多

從十八九歲起大量地寫詩,到二十一二歲時在列寧格勒的文學社團裏名聲赫赫,布羅茨基的活躍引來了官方的敵意,最終導致了1962年因一樁「劫機密謀」,他被短暫地逮捕。事情的由頭,官府決策的過程,都是說不清楚的,只能從總體上估計,體制看不順眼這樣一個主動逃學的年輕詩人由來已久了。我想說這裏有一種互動: 用卡夫卡式的眼光去看待被體制和權力的種種因素深深滲透的環境,就會給自己引來卡夫卡式的懲罰。 布羅茨基在年輕時的照片裏,始終是一副眼角略垂、抿著嘴唇的樣子,明顯早熟於同齡人,顯得憤嫉,對什麽都不屑一顧,在那個時代和社會氣候下,單是這樣一副神態,都可以說是有冒犯性的。

1964年4月,在經歷了一場標準的卡夫卡式的審判後,他開始了第一次流放生涯,地點是北方小鎮諾林斯克的集體農場。這時的照片裏,布羅茨基穿著棉衣,發際線明顯後退,跟一個滄桑的中年人區別已不大。這段一年半的流放生涯,故事很豐富,各種人都來探望過這個才24歲的叛逆者,或許布羅茨基的經歷,連同他的心智高度,代表了很多人想走但無法走上的人生道路,和他們希望達到的心智高度。

探望者和當地人留下了形形色色的口述。一個牛犢飼養員說布羅茨基紮不來籬笆,沒有幾下就呼哧呼哧地喘氣,隊裏只好給他安排輕一些的工作,有時他會鉆到樹莓叢裏去大吃一頓;一個郵局職工說,布羅茨基自稱他在將來會被人談論,職工心想「誰會談論你這個寄生蟲……誰需要你這個病病懨懨、百無一用之人」;一個拖拉機手說「他的靈魂是封閉的,他的詩也枯燥乏味。」

這些事後的回憶都很珍貴,也很真實。沒有一個村民為自己當年的「有眼無珠」表達過後悔。在廣袤的俄國大地上,布羅茨基的詩顯然沒有「下沈」到偏僻的鄉隅,他的詩名僅限於文化上先進的列寧格勒。1965年5月他年滿25歲之際,從列寧格勒來了許多人,帶著鮮花來為他過生日,讓當地的一名女法官大惑不解。他得到的待遇逐漸寬松,他可以見女友瑪麗娜·巴斯馬諾娃,也曾到他認識的年輕女子家中過夜。二十二年後,布羅茨基成為諾貝爾文學獎得主,各路記者來到諾林斯克,探訪詩人當年的流放地,圍著他寄宿過的房子哢嚓哢嚓拍照,但這事除了為寒冷的諾林斯克帶來一座紀念館外,別的什麽都沒有,甚至下水道和自來水系統都沒安排上。

在俄國的文學史家邦達連科看來,諾林斯克的一年半流放是布羅茨基生涯的決定性時期,「清淡質樸」的北方風景,給他的詩歌註入了無論是之前在列寧格勒還是之後在美國都無法獲得的質素。古列耶夫則說,「這一切就像一場遊歷、一次漫遊……莫名的恐慌與狂熱的好奇心展開了競爭,忠誠與背叛互相對抗,而自信也變得與孩童般的幼稚相差無幾。」

聖彼得堡國立大學語言系的布羅茨基頭像

古列耶夫還為這段生涯配了兩段卡夫卡的文字,它們分別出自卡夫卡的短篇【樹】和【過路人】,兩段文字都帶有再鮮明不過的卡氏特征:敘議的語氣是不確定的,前一句話被後一句話所駁斥,所推翻。雪中的樹看似衰弱,卻是推不倒的;黑夜中慌忙跑來的過路人,在種種猜想中消失不見。

古列耶夫更希望突出布羅茨基的「狀態」。整個這部片子都在捕捉和呈現詩人每一時期的狀態。在流放期間,布羅茨基獲準在一本地方性的官方雜誌上發表了兩首詩,其一是【黎明分時的拖拉機手】,其二是【秋色】,這兩首詩對自然風光的描寫,看來被認為是「無害」的,至少與「現實主義」之類的主旨不沖突。 「拖拉機和公雞一起醒來,/公雞和拖拉機/與發動機和犁鏵一起醒來,/拖拉機手用斧子劈開寂靜,//然後在及膝的晨霧中/隆隆作響地排開佇列……」

北方流放中的布羅茨基

不過我更喜歡他那時的另一節詩,純白描,沒有任何的比喻和晦澀的地方:

「拖拉機手A.布羅夫,和我,/集體農莊工人布羅茨基,/我們在播種越冬作物,六公頃。/我看著長滿樹木的原野/和被飛機拉出白線的天空,/我的一只靴子踏著閘桿。」

1964年布羅茨基的庭審,被一位有正義感的女記者弗麗達·維戈多洛娃記錄下來並傳布了出去。就在布羅茨基在北方度日時,鐵幕的那一邊,西方的文化界傳開了他的名聲。1967年,一個美國出版商在沒有得到他同意的情況下自編和出版了他的一本詩集。當他與西方人士的來往增多,他在他自己的國家無法實作自我價值,這一點意思即便他本人不說,也會經由與他來往的人而流露在外。逃離,被遣送,與外國人通婚,在這三條離開蘇聯的途徑之中,布羅茨基想要選擇最理想的第三條。他那時有了一個美國女友卡羅爾·安舒茨。然而蘇聯移民局給了他當頭一棒,只給他兩個選擇,要麽移居以色列,要麽去精神病院接受強制治療。

布羅茨基和卡羅爾·安舒茨

布羅茨基對女人的熱情,也和【城堡】中的K類似,

包含了渴望脫困的動機

到這裏,個體同一個帝國的不平等較量才現出了它的本質。 布羅茨基就像【城堡】中的約瑟夫·K,每當他覺得可以掌握自己的命運時,面前就赫然出現了不可逾越的障礙 。惦記著他的人比他想象的要多得多,也比他想象得更為居心叵測。當局決不容許他重溫逃學時那樣一種眾人皆醉我獨醒的驕傲,更不許他帶著勝利大逃亡的爽快離開他的國家。1972年6月4日,當布羅茨基最終登上飛往維也納(擬轉機去以色列)的去國之旅時,他必須用留下一封寫給布里茲涅夫的信的方式,來告訴自己說,移民是他自主的選擇,而非被狼狽地趕走。

在蘇聯最後一天的留影

布羅茨基成為偶像,也要歸功於他的豐富的個人照片

他後來到了美國。比他晚一年多去國的索忍尼辛,對布羅茨基全無好評,他說布氏的詩「貫穿著徹骨的冷漠」,他說他要是在諾林斯克多待幾年,詩風會完全不同。索忍尼辛也在美國生活,住在佛蒙特只有一千多人的小城卡文迪什,那裏的小孩都知道,要保護這位【古拉格群島】的作者,在遇到有人打聽索忍尼辛家怎麽走的時候,要拒絕,或者指一條錯誤的路。而布羅茨基卻像他的僑民前輩納博可夫一樣在大學教書。盡管文化立場截然不同,但布氏和索氏都在美國得到了一樣天大的好處:無論寫什麽都能馬上出版。

索忍尼辛在卡文迪什寫作

布羅茨基的詩真的冷漠嗎?古列耶夫說,他得到的出版自由令他「百思不得其解」,這一點顯示出他本人個性中的冷,這位自信將會被人記住的詩人,從來不曾忘記與他的獲得和失去保持距離。對自己所處的環境,他始終保有著卡夫卡式的感受,每一次自主選擇都不失為幻覺,他的受審、監禁和流放,以及在這些遭遇中的因禍得福,都不能脫離一種體制化的卑鄙下流的安排。個體有他的高光時刻,但始終是被動的。

弗麗達·維戈多洛娃,這位英年早逝的女記者

恐怕是布羅茨基生命中最關鍵的恩人

他最大的熱情,恐怕還是要在女人身上找到蹤跡。這本書寫遍了他的女人,從前輩詩人阿赫瑪托娃,到畫家戀人瑪麗娜·巴斯馬諾娃,到為他的國際名聲效盡全力的記者弗麗達·維戈多洛娃,到美國女友卡羅爾,再到他最後娶得的義大利美人瑪莉亞·索紮尼。當然,他與蘇珊·桑塔格之間的一段短暫的情緣也不能忽略。同瑪莉亞共度了最後六七年生命期間,他有了三個孩子。

布羅茨基和艾倫迪亞·普羅菲

普羅菲和她丈夫是布羅茨基被逐出俄國後最重要的朋友

普羅菲在2015年出版回憶錄【我們中間的布羅茨基】

在俄羅斯和美國都大獲成功

1996年1月,布羅茨基猝逝於55歲的年齡上。他的墓地在威尼斯,水城是他離開列寧格勒後找到的精神歸宿,他衰老的、發胖的、靜靜地佇立在河邊的身影在文學史上留下了銘印。河流無論在哪裏都是冷的,水永遠變化不居,那些拒絕隨波逐流的人,會選擇站到水邊。

【自由與愛之地:入以色列記】已重版

點選購買 👆 限量簽名本

歡迎存取 由我主持的

【作家酒館】 at 看理想FM

本文系原創

先發【經濟觀察報】 圖片來自網路