但有時語意的轉換並不需要任何可見的標識,只是在閱讀過程中做一個極微細的停頓,悄悄換一口氣,短到不必打一個標點,可是已在暗中滑向另一個議題。其步履之輕微,以至有些稍不經心的讀者無所察覺。但一個好的閱讀者當然就不只是留意段落劃分、標點符號這些可見之物,還會關心那些看不到而只能感覺的成分。

同樣的道理,觀察歷史,也不能只註意分期和事件,同時也要註意那些悄然「換氣」的瞬間。這在日常狀態中的歷史中並不少見,猶如金魚吐出的一粒氣泡,有些轉瞬即破,有些壽命稍長,或因為和其他氣泡發生結合、積聚,最後竟至掀起一場滔天巨浪——但追溯其開始時候,也不過就是金魚偶然吐出的一串氣泡而已。習史的人好說:「觀水有術,必觀其瀾。」「觀瀾」者,當然不只是看波瀾起伏、波浪滔天,還要知道它起始(或無始之始)的狀態,以至那些終未成瀾而消失無形的氣泡。

近代中國是一個巨變時代,什麽都在變,不同領域的變速不同,但總體來說可謂波濤洶湧,正是應該細觀之瀾。然而這種賞析的心情與可能只是事後才有,真正卷入時代的人,除了少數自認掌握了歷史的通關密碼而自信十足者,大多數人並不明所以,只是隨波逐流,得過且過。但是時代幕布上突然現出一條裂紋,讓人從中窺見此前無法想象的另一種可能,必有人突破「常規」,做出此前無從想象的事來。倘或周邊的人即或皺眉撇嘴,卻到底沒有發出怒喝,更未曾動手把裂口縫上,則時代風向已在悄然轉換中。

下邊筆者想參照兩個出自近人回憶錄的故事,展示民國初年歷史中一些「換氣」的瞬間。

「一葉識春秋」為書評周刊新設專欄,我們特邀清華大學歷史系王東傑教授,從中國近代史上選取一些被前人忽略或遺漏的、沒有受到足夠關註的文獻,並加以解讀,以確定20世紀中國歷史/思想史的一些基本特征。

第三期

楊苡

【一百年,許多人,許多事】

李一氓

【李一氓回憶錄】

楊苡,原名楊靜如,1919年生於天津,2023年1月27日逝世。著有【青青者憶】【雪泥集】等,譯有【呼嘯山莊】【天真與經驗之歌】等。2019年獲第七屆南京文學藝術獎終身成就獎。

李一氓(1903—1990),四川省彭州市人。1925年加入中國共產黨。李一氓曾任國民革命軍總政治部宣傳部科長、南昌起義參謀團秘書長,後在中央特科工作。參加過長征,並先後任陜甘寧省委宣傳部長、新四軍秘書長。抗戰勝利後,李一氓先後任蘇北區黨委書記、華中分局宣傳部長、大連大學校長等職。

誘拐女主人的男用人

第一個例子出自楊苡的口述自傳。楊家是世家,楊父做過天津中國銀行的第一任行長,楊苡和哥哥楊憲益、姐姐楊敏如都是姨娘所生,大太太生的女兒叫楊蘊如,因為自小嬌生慣養,我行我素,從不顧及他人,被家裏人私下叫成「大公主」。大公主學業不成,結過兩次婚,第一次是和一位姓孫的少爺,出自天津的另一名門,性情似乎也很溫和。但大小姐此前完全不知男女之事,「看孫少爺書生模樣,斯斯文文的,怎麽晩上變成那樣?就害怕得不行」。終於不能忍受,離婚了事。「離婚是在報上登了啟事的,比結婚還轟動——那還是二十年代啊,離婚就是新鮮事,何況還登報。」

楊苡(右二)與母親、哥哥楊憲益(左一)、姐姐楊敏如(右一)的合照。圖片來自【一百年,許多人,許多事】。

第二次婚姻是自由戀愛,大公主喜歡上燕京大學一位廣東籍的趙姓男生。「大公主一直是沒開竅的,和姓趙的在一起開竅了。」不久就同居。可是,「那個時代,我們這樣的家庭,怎麽能允許同居這樣的事,但是能拿她怎麽辦?」只有結婚一法。婚後二人回南,「家裏的兩個用人,一個男的,一個女的,都年紀輕輕,跟著去的,也是陪嫁的一部份吧。過去嫁出去都會帶用人過去,自己人,有照應,不讓男方欺負著」。然而事情偏就出在這位男用人身上:

跟去的男用人叫小田,他父親就在我們家當用人,老實巴交的,這時已死了。小田跟他爹完全兩樣,長得白白凈凈,學過點文化。他挑撥大公主他們夫妻關系,說姓趙的如何不好,一是說姓趙的長得難看,二是說他跟你結婚是圖你的錢,還說,你跟他還不如跟我。大公主跟姓趙的原本還是真有感情的,就是沒腦子,居然把他告上了法院,要離婚……

正鬧離婚的時候,小田又攛掇大公主,讓大公主跟他私奔。還說,有幾萬元錢在手,他們一輩子吃喝不愁。大公主不幹,她跟小田沒那種關系,小田是下人,她是特別有等級觀念的,怎麽可能跟他跑?小田就威脅她,他手裏有不知哪來的一沓子照片,大姐夫私下裏照的,也許就是現在說的「艷照」,說要散布出去。大公主急了,就打電報要家裏派人去救她……

大概前後也就半年多的時間,大公主就又從廣東回來了……婚也離了,善後的事兒是如何處理小田和那沓子相片。最後是給了小田一筆錢,讓他走人,離開天津,當然也是利用楊家的勢力,叫他閉嘴,這事一輩子都不準說出去。小田的確沒再出現過,從此沒了訊息。

這裏充滿了各種八卦材料:富家小姐對性的無知和畏懼、大張旗鼓的結婚和離婚、未婚同居和再婚……無不可作為閑言碎語的好題目。不過,雖然這些事情在楊家視為恥辱,在二十年代的新潮青年中卻也不算太過離譜。值得註意的倒是「小田」。雖然是用人,但是他「學過點文化」,又有幾分姿色,先天和後天的條件給了他勇氣,不但敢動手拆散女主人的婚姻,還先是誘拐、後是敲詐,皆非當時的普通人所能想見。

在一向「等級觀念」森嚴的大公主眼裏,這當然不可思議,其他人想來亦然:那位被派去處理此事的管家「潘爺」,根據楊苡提供的材料,向來是主動維護「封建等級」秩序,自然想都不敢想;小田「老實巴交」的父親若是活著,也許會嚇掉下巴。但在小田本人,卻絕不認為這是癡心妄想,毫無可能。他事先就保留了一沓艷照,可見早有準備,預料一計不成,再施一計。小田這麽做,當然跟他自己的品行有關,或者也是因為楊家的大家長已經不在了,所以才有這副膽量,欺人孤兒寡母。然而,其中不也透露出世風轉變的訊息嗎?時代不同了,舊的身份制度已在崩潰中。

這裏的重點不在於小田有沒有得手,而在於他的大膽:敢想敢為。事件本身的重要性遠遠超過結果:一件事情能否成功,受到很多因素的影響;但是否采取行動則大抵取決於個人,從社會變化的角度看,更具象征意義。小田的形象和施蟄存在小說【追】裏塑造的工人革命家鑫海頗有幾分相似,都是無產者喜歡上資產階級小姐的故事,不過小田本質上是個小流氓,他這麽做不是為了鬧革命,求平等,而就是「色膽包天」。可是,一個活在社會下層的人,不安本分,又恰好遇到一個激變時代,想要脫穎而出,有點賭徒心態,敢於為旁人所不敢為,這裏自覺不自覺地包含了他對時代和社會的估量。又或者他根本未曾多想,只是依據自己的「本能」行事。但這「本能」也還是時代的產物——他父親老田的「本能」就並不如此。

【追】,施蟄存著,山東中國文學藝術博物館藏。

寫到這裏,忍不住想:這位小田後來不知怎麽樣了?時代浪潮滾滾向前,再過些年,地覆天翻,一切堅固的東西都煙消雲散——憑他這副身手和膽量,或許是一個弄潮的高手,也說不定。

和弟媳同居的老紳士

第二個例子出自【李一氓回憶錄:模糊的熒屏】。李一氓1903年生在四川彭縣(現在叫彭州),長期擔任中共黨內文化宣傳部門的領導人——不過那是後話。這裏講的是李十多歲,還是一個孩子時的見聞,從文中提供的資訊看,大概是民國建立之後最初幾年的事,比楊苡講的故事早了十年。主人公是李一氓大姐的公公:

我們這位親家叫楊西亭,是個老秀才(舉人?),又是地主,多多少少還有點社會活動能力,當過多年的縣勸學所所長。他就把我父親請去當勸學所的庶務,兩親家,彼此都很信任……然而這個家庭也有一件怪事。老親翁的親兄弟死了,留下一個年紀輕輕的弟媳。這位弟媳,人長得很體面,我那時是個十來歲的小孩,都覺得看來順眼。由於社會地位和封建禮教,年輕的寡婦不好嫁人。但成天住在家裏,逐漸被大伯纏上,兩廂情願,順理成章,這位親翁就公然在弟媳婦房裏過活了。楊家大院內已成為公開的事實,親戚朋友之間,也就預設而無所避忌。封建制度雖然是禍根,但社會已開明到對這種事情采取容忍的態度,也可見那個時代的特點了。

傳統中國是個講究禮法的社會,「男女有別」,即使是同胞兄妹、姐弟,長到一定年齡,按照規定,就不能輕易接觸,更何況大伯和弟媳?實際情況當然比這要寬松,要復雜得多,尤其是在農村,如果細心爬梳,各種打破禁忌的事件雖未必能和勒華拉杜裏描寫的14世紀法國小山村蒙塔尤的「性自由主義」相比,也絕非罕見。很多人對此也心知肚明,但謹守「看破不說破」的原則,只要還能維持體面,也就過得去。於是,紙面之上是一重歷史,紙面之下是一重歷史,紙面之外還有一重歷史,將幾重歷史結合,彼此映照、折射和對比,看到才能更全面(註意,紙面之上的歷史也是「真相」的一部份)。

不過李一氓所說的事確乎有些特殊,一是這發生在士紳之家,二是其舉動如此「公然」,三是親友也都「預設」。無怪乎李晚年寫回憶錄,還不忘提上幾句,認為從中可以看到「那個時代」。李是過來人,對於「那個時代」的判斷,當然不是只根據這一個案,即使他的判定未經嚴謹論證,只是一種感覺,有些隨意,但歷史當事人的感覺往往是對各種跡象加以消化的結果。作為一種整體的印象,仍具不小的參考價值。

電視劇【紅樓夢】(1987)劇照。

和小田的故事不同,此處的重點並非是事情是否已經發生。傳統上,即使是在士紳之家,出現這類違背禮法的醜聞也並非絕不可能(比如【紅樓夢】裏焦大揭發的「爬灰的爬灰」)。關鍵在旁觀者的態度:二人的行為是「公開」的,親友也都「無所避忌」(避忌二字重要),顯然已不是為了維持顏面,而是「看破」也已「說破」(不必真「說」),他們的行為獲得了公眾的認可。然而這不是說舊的倫理規範已然失效——李一氓用的詞是「開明」「寬容」,當然就不是鼓勵、贊賞。然而,處在一個革命時代,連皇帝都沒有了,此前的信條究竟孰是孰非,誰還說得清楚?於是,一切都沒有定型,一切都還有可能,人人都在試探,等候塵埃落定,有些不知所措——或許因此就幹脆「無措」。

一個類似的例子是吳虞。他在清末因為揭露家醜而差點遭受滅頂之災,只好跑到鄉下當袍哥的舅舅家躲藏。不久四川保路運動爆發,他大搖大擺地回到成都——那時,通緝他的文告並未撤銷,可是他已無需再為此憂心。革命突然在價值上造就了許多模糊空間——吳虞受益於此,楊西亭和他的親友們也都主動或被動進入其中:二者走進的當然不是同一個空間,而是在同一或相似歷史條件下出現的許多平行或交疊空間之一,每一個都可能繼續開放,但也可能因為什麽事而重新閉合:比如,吳虞所在的空間就一直持續下去,楊西亭所在的空間雖未消失,但有一部份被關閉了。

吳虞(1872-1949),近代思想家、學者。早年留學日本,1910年任成都府立中學國文教員,不久到北京大學任教,並在【新青年】上發文猛烈抨擊舊禮教和儒家學說,在「五四」時期影響較大。胡適稱他為「中國思想界的清道夫」,「四川只手打孔家店的老英雄」。(制圖:新京報)

三條界線

放在歷史的潮流中,這兩個故事都是再小不過的事,不過卻提醒我們註意到在更廣闊空間中的變化。第一個故事是對階級的顛覆——這挑戰被中途打斷,秩序(暫時地)恢復了原狀;第二個故事是對人倫的直接冒犯,周圍的人卻容忍了這一越軌,使不合法的事看起來「合法」了。兩件事結果不同,卻受同一種權力結構的影響:楊西亭得逞了,小田沒有得逞,是因為楊在其權力場中處於強勢,小田則是其所在權力場中的弱勢,周邊人對他們的態度當然不同。顯然,至少在他們的微觀環境中,傳統的結構仍在起作用。

可是另一方面,這兩個故事也泄露了傳統衰落的資訊。它們都破壞了倫理的邊界:在小田的圈子中,大膽突破想象的暫時還只是他自己(不過在同時代更大的背景中,富家小姐和窮小子私奔的事並非特例,至少在小說中如此。小田「學過點文化」,是否直接間接受到新文學或新思潮的影響?我們無從知曉,但不能排除這種可能);在楊西亭的例子中,雖然敢於行動的仍是少數人,但多數人的縱容不啻對此投下了一張贊成票。

每一個時代和社會都有自己的道德邊界。什麽可以做,什麽不能做,大家心頭有數,都會把言行控制在安全的地帶。但也有少數非凡人物(取其廣義,無論褒貶,比如,賭徒也可以是「非凡」的),專做不一般的事業,行為尺度較常人為廣,可是仍有限度,越過某條界線,就不再敢為,甚至不再敢想,這就成為一個時代的終極邊界。在邊界沿線搜尋,看到的當然都是一個社會中最偏頗的面相,不是常態;可也正因如此,它也是我們確定某一社會道德水平的捷徑。比如在有的社會,即使十惡不赦的人也會不齒於對手無寸鐵的婦孺下手;在有的社會,許多「平常人」也會有各種理由論證這種舉動合理合法,大快人心。前一個社會的道德水準顯然高過後一個。

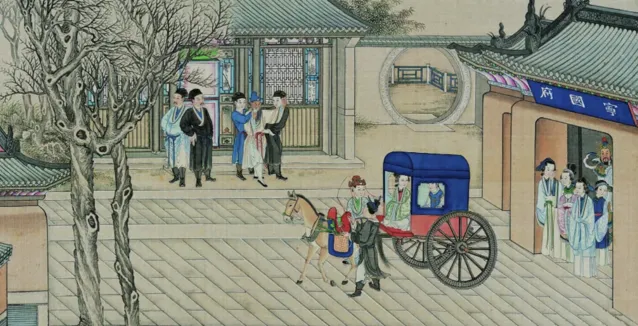

圖片出自【清·孫溫繪全本紅樓夢圖】。

不過,道德邊界只是三條重要的社會界線中的一個,要理解它,必須將這三條界線合觀。這三條界線,我們姑且稱之為最高的道德指標線、道德底線和道德邊界線。道德指標線是指大多數人做不到,甚至也並不努力去做,但對於少數能夠做到的人卻感到由衷敬服的標準,它是一個時代或社會的最高理想所在;道德底線則是大多數人認為不能違反的界線,比指標線的要求低了不少,但它是一個時代或社會中最流行的言行尺度;至於道德邊界線,則是連少數先鋒或不法之徒也不敢逾越的界線,或曰底線的底線。

這三條線的距離往往相差很遠,但它們都是可變的,彼此之間也總是處在互動之中。一般說來,道德邊界線設定在何處,取決於社會普通的規範底線,後者又常常受到最高道德指標線的制約:有些要求雖高,難以落實,公眾卻能普遍認可其價值,這比如會導致他們將自己的日常行為釘選在盡量接近指標線的範圍內;少數人既然生活在多數人中,即使「不一般」,卻還是逃不過「一般」的影響。如此,這三條界線從高到低,形成了層層制約關系。反過來說也一樣,道德底線乃至邊界線也決定了一個時代最高理想的高度:少數人的邊界線太低,「無法無天」,逐漸地會拉低全社會的言行底線,此時即使有「聖人」出來,也不能不向之妥協,標出的理想境界未免大打折扣。所以,一個社會的整體道德面貌,是這三條線隨時「協商」的結果。

這三條線中,道德底線為多數人所遵行,是一個社會最穩固的部份,但也往往因為涉及面過寬而考索不易;道德指標線和實際情形相差太遠,一不留神就容易模糊觀測者的視線;要考察變局,從道德邊界線著手不失為便捷之方,只要記住它們是邊界即可。它們是極端的,因此在那裏發生的事件,也往往是偶然的、邊緣的,然而,「金風未動蟬先覺」,時代變遷的訊息也往往就蘊藏在這些邊緣事件中。