蘇軾有雲:「讀書萬卷不讀律,致君堯舜知無術。」澎湃新聞·私家歷史特別推出「洗冤錄」系列,藉由歷朝歷代的真實案件,窺古代社會之一隅。

現代的「頂包」現象,清朝時通稱為「頂兇」,即同案或案外之人,出於貪利之目的,甘願代人受刑甚至赴死。其最早出現在乾隆時期的福建漳州、泉州地區,自此頂兇案件逐漸增多。由於頂兇的發生致使案件的正兇逍遙法外,逃避法律的制裁,因此,這一現象是清代基層社會治理的痼疾,始終無法得到有效禁革。

清代乾隆朝福建省台灣道曾發生過一起族人糾眾持械鬥毆的惡性事件,案件兇手利用金錢令同案犯頂認正兇。本案初審知縣唐時勛為了規避案件審理責任,避重就輕,故意忽略案件中存在的頂兇等惡性情節,聽從幕友教唆,將案件擅自更改為尋常鬥毆。但復審本案的台灣鎮總兵奎林與按察使萬鐘傑,透過重新審查案件當事人的口供內容,反覆核對印證案件事實情節的差異,才讓實情大白於天下。

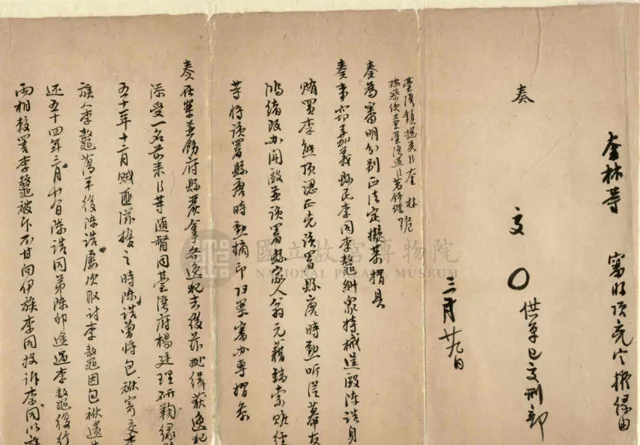

台北故宮博物院藏軍機處檔案:李同糾眾械鬥頂兇案

乾隆五十一年十二月,陳誥將包袱寄交李鰲代為保管,後屢次要求歸還,李鰲卻以包袱遺失為由,不肯交出。乾隆五十四年三月二十八日,陳誥隨同其弟陳卯路遇李鰲,再行索討,三人商討未果,便相互罵詈。因被陳家兄弟路途斥罵,心有不甘,李鰲便向族人李同說明此事,希圖族人幫助。其後,李同以族人被欺為由,隨同李鰲起意糾眾持械前往尋毆泄忿。此行前往械鬥尋毆的團伙成員包括族人李騰、李鵬、李添受、李興、李泉、李熊等六人,前往陳誥家中鬧事。

陳家兄弟被李同、李鰲、李熊、李鵬以鑲鐵尖挑戳傷毆打,陳誥因傷斃命。陳氏族人將屍體擡往知縣衙署驗屍時,由於知縣唐時勛在外未歸,便移交縣丞陸昌曾代為驗明,再行移交知縣審理。驗傷結束後,李同擔心持械尋毆案情敗露,為推卸罪責,便想到共同參與鬥毆的族人李熊家中貧困,透過金錢也許能替他受過,便以番銀五十圓並答應照顧其家中母親為交換條件,指使李熊到案頂認正兇。李熊因貪圖小利而爽快答應,自行供認到案,以為案件就此結束。

但令人意外的是,陳氏族人陳連堅指認,陳誥並不是到官自首的李熊所殺,他親眼看到其被李同戳傷身死。清代人命案的審理尤其註重當事人的口供資訊,屍親的指認自然成為最重要也是最有力的定案依據。李同於是被抓捕歸案,訊問過程中,他承認了邀約族人李熊幫助尋毆並戳傷陳誥身死,後為免除牢獄之災,賄囑李熊頂認兇手的事實。至此,本案知縣官員認為,案件事實清楚,法律程式正當,可以將案件初審意見送出上級機關審轉。

清朝針對地方發生的人命重情案件,依據逐級審轉覆核制度的要求,應當層層審轉,審判意見呈報刑部,並由皇帝批準後方可完成案件最終裁判。【大清律例】「盜賊捕限」條明確規定:「直隸各省審理案件,尋常命案限六個月,盜劫及情重命案,欽部事件,並搶奪發掘墳墓,一切雜案,倶定限四個月。其限六個月者,州縣三個月解府州,府州一個月解司,司一個月解督撫,督撫一個月咨題。限四個月者,州縣兩個月解府州,府州二十日解司,司二十日解督撫,督撫二十日咨題。如案內正犯及要證未獲,情事未得確實者,題明展限。按察司自理事件,限一個月完結。府州縣自理事件,倶限二十日審結。上司批審事件,限一個月審報。若隔屬提人及行查者,以人、文到日起限,如有遲延情弊,該督撫察參。若該督撫將遲延各官徇情,不行題參,察出一並交部議處。」此條以法律規範的方式明確規定了不同型別案件、不同審級案件司法審限的具體時間及制度安排。

正當案件準備如實向上級機關呈報時,縣衙幕友潘鴻緒卻認為,根據制度規定,糾眾械鬥尋毆審限將至,除到案人犯李同外,其他罪犯至今仍未抓獲,若案件審理時間拖延過久,勢必影響地方官的政績考核,便提出將性質惡劣的械鬥尋毆改為尋常鬥毆,企圖從輕結案,並有意忽略案情中的頂兇情節,避免節外生枝。對此,知縣為了實作個人政績的考核要求,隨即允從。

由於案件拖延審理,且知縣官員與幕友為了政績考核心存「修改案情性質」的想法被案犯李同知曉,為其加以利用提供了「絕佳的機會」。李同委托平日素有交好的嘉義縣縣民呂傑向衙署內部人士翁元說合,希望能夠盡快坐實李熊頂兇的案情認定,幫其脫罪。作為酬謝,李同願給翁元番銀五百圓、說合人呂傑番銀二十圓,先送十圓,其余費用待定案後付清。身為衙門內部人員,翁元早已了解本案知縣與幕友的「私心」。深知衙門案件運作流程的翁元利用衙署人員對案件內部資訊獲取之優勢,從中獲利。其中番銀五百圓的賄賂,便是為了案件的頂兇事實盡快「人為」落實而提供的運作資本。

省級官員奎林與按察使萬鐘傑在復審聚眾持械鬥毆頂兇案件時,透過比對當事人口供對案件事實情節的描述,認為本案存在以下四點疑問:

首先,李同、李鰲邀同前往械鬥之人是否存在包庇的情形?參與聚眾鬥毆的當事人是否只有李熊、李騰等人?其次,傳統中國人命至重,殺人償命,以命抵命的樸素正義觀時人皆有所知,是什麽原因促使李熊選擇「以命換利」,寧可舍棄生命,甘心頂認正兇,甚至主動赴死?再次,本案參與說合的縣民呂傑,透過溝通衙門內部人員,內外勾結打通案件運作,並借此得財,令人懷疑其存在與衙門人員互通有無的溝通渠道?呂傑是否犯有因溝通內外衙門人員而產生的其他案件?此外,衙署內部人員翁元透過官民之間對案件資訊獲取差異的詐贓所得是否僅為番銀五百圓?是否存在個人藏匿違法所得的情形?最後,初審知縣與幕友之間是否存在通同染指,人為篡改案件事實,從而使得案件從輕處理的情節?這些尚未有效解決的問題皆需透過進一步的復審訊問以查明真相。

針對省級官員復審過程中產生的疑問,復審官員利用反復訊問案犯與案件參與人產生的口供,相互比對,基於眾證一致的原則,使得疑問得到合理解釋:第一,本案聚眾械鬥參與人數的問題。透過訊問案件相關人員,省級復審官員確認參與械鬥尋毆的人員除明確參與的六人外,並無他人。第二,本案衙署內部人員翁元詐贓數額的問題。翁元除已供出詐贓番銀五百圓外,並沒有其他費用,且詐贓費用僅用於翁元個人使用,知縣與幕友並不知曉詐贓實情,也不存在分肥貪贓之事。第三,本案代人受刑之李熊,明知以命換利,卻自甘舍命,自認頂兇。頂兇發生的家庭狀況多為家中貧困,唯以一人之命換全家生活周全,李熊甘願頂兇的真實原因亦是家中窮苦,難以度日,頂兇報酬——番銀五十圓及贍養其母,唯有以命換利,方能求得家人生存。第四,本案說合人呂傑溝通衙門內外的事實,是否存在長期運作且獲利的情況。嘉義縣縣民呂傑幫助本案案犯李同逃脫罪刑,方才尋找翁元。其疏通衙門內外關系的行為動因,僅因二人向來交好,善意幫忙而已,並不存在包攬案件司法運作的惡意情況。第五,本案幕友與知縣是否存在通同合謀,染指案件初審結果的問題。本案幕友建議知縣初審意見重點修改影響案情性質的事實,出於審限將至的程式性壓力,並無其他因素影響。知縣唐時勛也是為了規避處罰,二人之間並不存在私下勾結,篡改案情事實,對衙門內部人員詐贓的情節並不知情。在幕友潘鴻緒的供述中,可知其立意修改案情因擔心知縣受到處分,是個人的糊塗之舉,並非惡意為之。

復審官員透過比對當事人供述,確保案件事實認定清楚,接著便是本案審判意見中法律適用的問題。根據【大清律例】的規定,械鬥殺人行為的法律處罰,對起意聚眾之主犯,照光棍例斬立決;對從犯實施的傷人行為,則發遣黑龍江給披甲人為奴。

針對本案械鬥尋毆後為逃脫罪責出現的賄買頂兇行為,由於嚴重幹擾到案件事實的認定,因此,不論頂兇之人得贓多寡,一律按照代人受刑的原罪名處以刑罰。乾隆二十七年福建按察使曹繩柱上奏時就曾對此立法原意有過明確意見,「奸徒得受正兇賄賂,挺身到官頂認,致脫本犯罪名者,不計贓數多寡,俱照本犯徒、流、斬、絞之罪,一例全科」。同時,乾隆五十三年亦有專文規制台灣頻發的械鬥行為,以法律規範的方式治理台灣宗族械鬥問題,即「嗣後如有械鬥殺人及首先起意糾約鳴鑼聚眾者,即為罪魁惡首,均照光棍例擬斬立決,其為從傷人之犯亦從重發黑龍江給予披甲人為奴,余俱照械鬥本例辦理」。

結合本案案情,省級官員復審案件送出刑部稽核的意見主要包括:第一,案犯李同邀同他人持械尋毆,戳傷陳誥左肋斃命,其後賄囑李熊頂認罪行,在屍親口供指認其實施犯罪傷人的情形下托人頂兇,已是不法至極,應照械鬥殺人照光棍斬決例,擬斬立決。第二,頂兇人犯李熊先聽從他人教唆,糾眾持械,戳傷陳盡右臂,後因貪利圖財,賄囑頂兇,實屬目無法紀,依據奸徒得受正身賄賂頂認照本犯罪全科之例,擬斬立決。第三,本案溝通衙門之說合人翁元充當長隨,竟敢乘機嚇索,借此詐得兇犯番銀五百圓,實屬湣不畏死,依輕罪處理已不足懲戒,應從重處罰,擬斬立決。

至此,李同、李熊、翁元三人因目無法紀、利用金錢運作司法,皆以斬立決的極刑結束了生命。復審案件的奎林與萬鐘傑恭請王命,將以上三犯綁赴市曹即行斬決,以儆效尤。僅聽從參與糾眾鬥毆,尚未傷人的李添受,實屬兇狠,亦應依照為從傷人發遣為奴例,發遣黑龍江給披甲人為奴;說合勾通內外衙門的縣民呂傑,為幫助平素交好的李同洗脫罪行,以金錢運作的手段,借此得受番銀十圓,自應依照說事過錢與受財人同科例,無祿人減一等,處以杖一百、流三千裏,從重發往新疆,給種地兵丁為奴的重懲;本案嘉義縣知縣唐時勛在審理械鬥殺人頂兇重案時,規避處分,擅自聽從幕友安排,任意出入人罪,應請發往新疆,充當苦差,仍在台灣枷號一年,滿日再行發遣,以示懲戒。

其中,本案針對幕友潘鴻緒的司法裁判尤為值得註意。復審官員認為,幕友明知案件實情,存在頂兇情節,顛倒事實,擅自修改輕辦,任意修改案件事實,任意加減罪行輕重,台灣地區劣幕惡習自應嚴加懲辦。因此,潘鴻緒擬處在台灣枷示一年,滿日解回原籍,嚴家管束,不許再行承擔幕友之責。在逃之李鰲、李鵬、李騰、李泉,飭令嚴緝另行處理。這些案件定罪量刑的基本依據及其專文規範也為道光時期飭諭六省督撫酌議械鬥章程提供了參照。

本案知縣與幕友將械鬥尋毆頂兇的事實篡改為尋常鬥毆情節的做法,這在清代中後期並不少見。曾有人對此現狀予以回應,「械鬥頂兇糾殺多命,最為風俗人心之害,而地方官規避處分,往往分作尋常命案辦理,不究首禍之犯,致兇徒無所儆畏」。清代頂兇案件的頻繁發生與司法領域運作實態、吏治方面的沈屙積弊關聯甚大。乾隆皇帝對此早已切中肯綮,其言「械鬥之風,雖由閩省民情剽悍,但究系地方官辦理不善所致。若果地方官聽訟公明,遇有鼠牙細故,即立予剖斷,何致小民逞忿私相爭鬥」。

不僅如此,乾隆中後期福建台灣道是宗族械鬥頻發的重災區。乾隆五十三年、五十五年、五十九年都曾在嘉義縣發生過大大小小,基於不同原因發起的械鬥案件。大多數的械鬥尋毆頂兇案件多系一方屍親心懷不甘,執意上控,另一方則欲透過金錢或其他方式掩蓋罪行,希圖壓勒,其中最典型的手段便是賄買頂兇與命案私和。這種手段日益興盛,呈現出清朝中後期國家社會控制力在基層社會之間弱化的局面。同時,由於地方官「並不代為秉公速審,致小民無從訴其曲直,積忿私鬥。而案情略大,該地方官又思回護處分,化大為小,遂致奸徒無所懲創,罔知法紀」。盡管乾隆皇帝已經看到針對械鬥頂兇案件在司法程式方面存在的漏洞,亦曾嚴令禁止,但案件實際裁判運作過程的進展往往背道而馳。令人意外的是,這種影響地方社會秩序的惡俗,在立法層面卻並未得到有效回應,晚清修律大臣薛允升曾在梳理總結相關法律規範時指出,【大清律例】涉及賄買頂兇的例文在增修時愈加寬縱,形同具文。

這些問題即使到了清朝中後期依舊存在,地方與中央對待此類案件審判的巨大張力仍然存在,所謂「上有政策,下有對策」,械鬥頂兇案件在清代地方社會的司法實踐即是如此。清朝聚眾案件中,閩粵地區的聚眾械鬥尋毆及其頂兇案件的發生,都纏結著利益、爭端或沖突,案件發展過程中透過使用暴力的手段表達自我訴求,械鬥尋毆後繼而產生的頂兇或圖賴行為,應是為逃脫罪責形塑的法外之規,呈現的是清朝國家權力基層控制力減弱的社會事實,是國家法律與民間規則不斷沖突、不斷調適的必然結果。