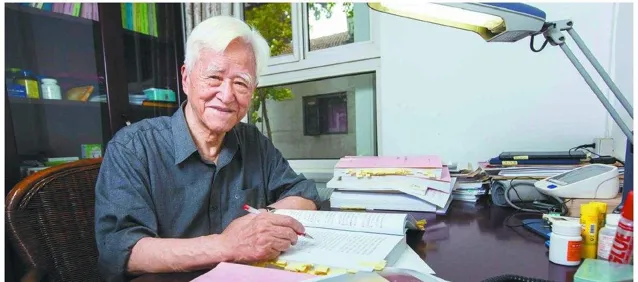

戴逸先生在書房中。攝於2011年3月29日

1月24日上午8時12分,歷史學家戴逸的百歲人生畫上了句號。

歷史像車輪滾滾向前,曾喟嘆「個體生命對歷史、對未來視程有限」的戴老此刻終能扶搖而上,俯瞰歷史的車轍。

中國社會的發展在近代何以落在西方國家後面?中國近代化的道路何以如此坎坷曲折?中國在近幾個世紀內達到了怎樣的歷史偉績,又喪失了哪些歷史機遇?中國有沒有走一條更加便捷、暢通道路的可能……這些並無一致定論、曾困擾著歷史學家們的「斯芬克斯之謎」,戴老會不會在俯瞰中豁然得解?

天地不語。

「我不同意‘史料即史學’,我主張經世致用」「歷史的因鑄成現實的果」「史學不是對策學」……戴老曾說過的話,依舊在塵世間一記一記敲擊人心。

讓我們重溫文匯報於2019年7月14日刊出的通訊【戴逸:專騖清史愈久彌醇】,致敬這位史學家的史心史德。

【人物檔案】

戴逸,1926年9月出生於江蘇常熟,1946年考入北京大學史學系。

曾任中國人民大學歷史系主任、圖書館館長、清史研究所所長、北京市文史研究館館長、中國史學會會長。現任國家【清史】編纂委員會主任,中央文史研究館館員,中國人民大學清史研究所名譽所長。

戴逸是中國清史學界領軍人物,著有【中國近代史稿】【一六八九年的中俄尼布楚條約】【簡明清史】【乾隆帝及其時代】【十八世紀的中國與世界】【清通鑒】等40多部著作。

2002年,中國【清史】纂修工程正式啟動,戴逸任【清史】編纂委員會主任。2013年,戴逸獲得吳玉章人文社會科學終身成就獎。

文匯報2019年7月14日「近距離」版面

戴逸:專騖清史愈久彌醇

本報駐京記者江勝信

位於北京張自忠路的段祺瑞執政府舊址,入口處一塊「中國人民大學」的牌匾無聲訴說著歷史的變遷。清康熙九貝子府、清雍正和親王府、北洋政府海軍部、段祺瑞執政府……這棟建築兩百多年間所承擔的皇親府邸、軍政要地的功用,隨著新中國的成立而發生轉變:1950年,新中國創辦的第一所新型正規大學——中國人民大學將這裏作為校舍;1978年,其主樓由清史研究所使用;2006年,它被評定為國家級文保單位。

昔日的段祺瑞執政府主樓拱門處,掛著「中國人民大學清史研究所」的牌子

清史研究所設在段祺瑞執政府舊址主樓

但它對於93高齡的歷史學家戴逸先生而言,變遷之中亦有不變。主樓後身的一棟紅磚瓦房裏,自打70年前中國人民大學講師戴逸住進來,他就再也沒有挪過窩。瓦房內仿佛時間凝滯、畫面定格:一張舊書桌、兩把椅子、一張床、一面書櫥、一沓沓書稿……只是,看書的人從斯文後生變成了壽眉老者,書桌上多了幾面大小不一的放大鏡,書桌旁多了幾根長短不一的拐杖。

從稿紙堆裏擡起頭,戴逸沖來客一笑。明媚的笑意從眉頭眼底鼻翼嘴角和每一道皮膚褶皺裏溢位來,快要靜止的一室空氣瞬間活潑了。如此富有感染力的笑容,應只屬於內心擁有大快樂、大滿足的人。

戴逸在書房

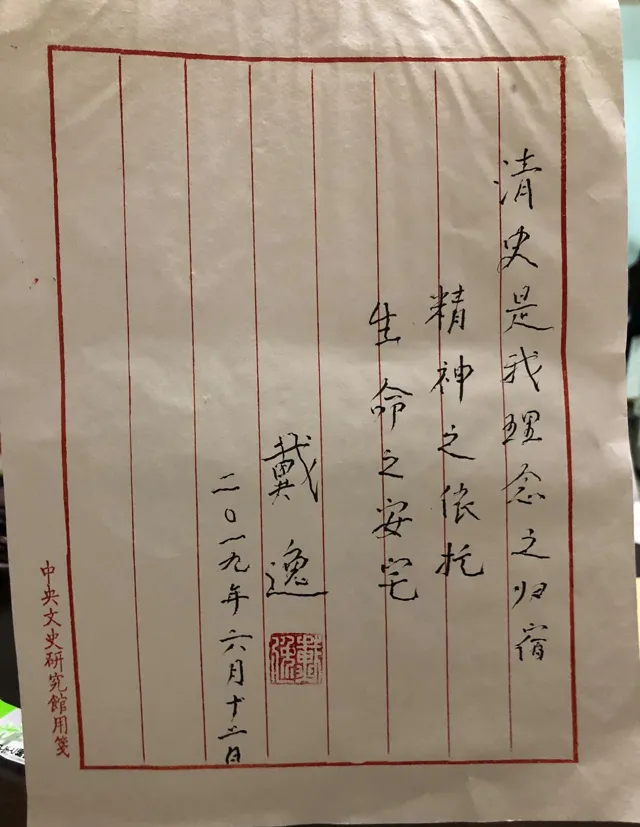

戴逸將治學的四個境界概括為勤、苦、樂、迷。專騖清史,幾乎摒棄其他書籍於不觀,他如今的這一治學情狀,是難以為外人道的超越了勤與苦之後的樂與迷。讀他筆下的那句:「清史是我的專業,我將畢生的精力貢獻給它,可說是寢於斯,食於斯,學於斯,行於斯。清史是我理念之歸宿,精神之依托,生命之安宅。」仿佛他訴之衷腸的不只是紙上的學問,而是那高山流水、碧海青天,是莫逆之交、靈魂之侶、生死之托。

在戴逸主持之下,2002年啟動的建國以來中國最大的國家級文化工程——【清史】纂修工程目前已進入最後審閱階段。工程終會畫上句號,而他與清史的緣分,將愈久彌醇。

戴逸手書

改專業改名字

1936年,鐵蹄未至,常熟市古裏鎮如古畫般靜美。「畫」中有一座名樓——位居清代四大私家藏書樓之首的鐵琴銅劍樓。樓主人是第四代傳人瞿啟甲,他年過花甲,有一個非血親的10歲「孫兒」。

「孫兒」便是小戴逸,那會兒他的名字叫戴秉衡。人丁興旺的戴家一擲千「銀」(一千銀元),剛以十年租期將鐵琴銅劍樓斜對門的榮木樓租下,此樓是清初文學宗師錢謙益的故居。戴瞿有世交之好。瞿啟甲發現,「孫兒」對書有著天然的親近,別家孩子拿零花錢買吃的,他卻把銅板塞給走街串巷的租書人,租下【東周列國誌】【三國演義】【說唐】【楊家將】【西遊記】【水滸傳】等連環畫。隔代的同氣相求令瞿老爺子歡喜而慷慨,允「孫兒」翻閱藏書樓內珍貴的宋元善本。

鐵琴銅劍樓。戴逸小時候常在這裏翻看宋元善本

藏書樓最怕火,日軍的炮火偏偏就來了。1938年,小戴逸隨家人避難上海。喜愛歷史的他,卻在1944年高中畢業時「一狠心」報考了上海交通大學的鐵路管理專業,原因是,「抗戰期間上海很多學校都遷往內地,沒有一所像樣的文科學校,而且當時讀文科毫無出路,畢業就失業。」

1946年暑假,20歲的戴逸即將升入大三,從昆明回遷的北京大學途徑上海時開設了考場。戴逸試著報考史學系,被錄取了。這反倒讓他為難起來,若上北大,他得重新從一年級讀起。猶豫一番後,他決定聽從內心,離家北上。

青年時期的戴逸

這年深秋,戴逸走進北大沙灘圖書館的大閱覽室,「心境豁然開朗,如入山陰道上,應接不暇」。胡適、鄭天挺、沈從文、朱光潛等很多名教授給他們低年級學生開基礎課。北大的學術氛圍讓戴逸如飲甘霖。

然而,對心系國家民族命運的北大學子們來說,讀書、聽課並不是全部的追求。1947年夏初,日見衰頹的民國政權風雨飄搖,愛國民主運動高潮叠起。崇尚正義、渴求光明的北大學生透過募獻籌辦了以曾任北大校長蔡元培字號為名的「孑民圖書室」,戴逸被舉薦為常務總幹事兼編目股長。同學們口口相傳:想看解放區出版的革命書籍,就去「孑民圖書室」!

1948年8月,戴逸因參加進步學生運動而遭通緝。時任校長胡適趕忙給庭長寫了一封信,說這是一個很優秀的學生,我可以保證他跟共產黨沒有關系,我保釋他。由於胡適的聲望,戴逸被審了兩個多小時就給放出來了。他在黨組織的安排下逃離北京,奔赴解放區。

為防止國民黨發現自己投奔共產黨而連累家人,得改個名字。「我是‘逃’出來的,那就叫戴逸吧。」不熟悉他這段歷史的人,不會把「逸」和「逃逸」相聯系;但可能會感慨人如其名,他身上恰有一種「超逸」之氣——超脫俗流,翺逸史海,修史亦修心,立功先立德。

三起三落修【清史】

北大學業被迫中斷之後,戴逸走進了河北正定的華北大學課堂。他將這裏視作個人學術生涯的起點。

戴逸的治學沿著「逆向回溯」的路徑進行,即由近及遠,由今至古——最初從事黨史和革命史研究,稍後研究中國近代史,最後研究清史,一步步往前推移回溯。

當時,華北大學集聚了範文瀾、成仿吾、錢俊瑞、田漢、艾思奇等文化名人,校長是吳玉章。戴逸在華北大學一部系統學習了馬列主義和中國革命史。畢業留校,他先後在華北大學及後來以該校為基礎成立的中國人民大學,擔任黨史專家胡華的助手。

戴逸協助胡華撰編了【中國新民主主義革命史】和【中國新民主主義革命史參考資料】。豐厚的版稅購得一架飛機,捐給了抗美援朝的誌願軍戰士。

1955年,中國人民大學決定增設中國近代史學科,但一時沒有合適的老師。戴逸回憶道:「那時的中國史學界‘厚古薄今’,專家名流群集於上古先秦史;秦漢以後的歷史,研究者已少;鴉片戰爭以後的近代史,研究者更是寥寥無幾。」學校將戴逸調過去補缺。將屆而立之年的他被評定為新中國第一批副教授,開啟了在高校系統講授中國近代史的先河。

兩年之後,以授課講義為基礎,他開始撰寫【中國近代史稿】。1958年出版第一卷,這是戴逸的第一部代表作,也是當時用馬克思主義理論指導寫成的最詳細的中國近代史著作,被國家教育部指定為大學教材。其後因風雲突變,第二、第三卷未能如期完璧。不過,此時戴逸的學術建樹已足以引起時任北京市副市長、明史專家吳晗的註意。

應吳晗之邀,32歲的戴逸成為【中國歷史小叢書】最年輕的編委。有一次開會,主編吳晗專叫戴逸「會後留一留」,戴逸自此與清史結緣。建國初期,董必武同誌曾向中央建議編纂兩部大型的歷史書,一部是【中國共產黨黨史】,一部是【清史】。這一建議受到毛澤東主席、周恩來總理的重視。1958年,周總理和吳晗談過相關事宜。吳晗在考慮初步設想之後,便來征詢戴逸的意見。可嘆這一設想,因隨後遭遇「三年困難」而擱淺。此為【清史】纂修的第一起、第一落。

【清史】纂修第二次被提上日程是1965年秋:受周總理委托,中宣部副部長周揚召集會議,決定在中國人民大學成立清史研究所,由戴逸等7人擔任【清史】編纂委員會委員。因「十年浩劫」,修史計劃又一次夭折。教授戴逸變成了江西「五七幹校」養豬的豬倌,長達八九年時間與書本絕緣。

1978年,人民大學復校,清史研究所正式成立,戴逸被任命為所長。舉國上下百廢待興,千頭萬緒,一時難以將【清史】纂修列入議事日程。

怎麽辦?幹等嗎?不!

大軍未動,糧草先行。歷史學家的責任感和緊迫感令戴逸備糧備草,練兵熱身,枕戈待旦。

為了梳理清代歷史大致脈絡,戴逸用7年時間主編了【簡明清史】,這是新中國第一部系統完整論述清朝歷史的專著。此時的戴逸已年屆六旬,卻思敏筆健,厚積薄發,【清代中國邊疆開發研究】【乾隆帝及其時代】【十八世紀的中國和世界】等著作相繼推出。

拿【乾隆帝及其時代】舉例,此書宏觀微觀交替切換,既嵌入中國歷史的縱軸,又觀照世界發展的橫軸,史實可信,評價公允,文采斐然,情節入勝,邏輯嚴密,給讀者帶來恍若親歷的沈浸感。乾隆皇帝的面貌不再是以往二維的臉譜,而是矛盾的綜合體,「先進與落後、英明與庸碌、聰睿與愚昧、理智與荒唐、仁慈與殘酷、光輝與黑暗,錯綜復雜地交集於一身」。

這種如見其人、如聞其聲的呈現,固然得益於戴逸獨特的稟賦,但在對文字調遣駕馭的背後,是他對史料的熟稔、融匯與領悟,是十年如一日青燈黃卷的清苦與「書中自有千鐘粟」的富足。苦樂交融最是情深,情深之至看似平淡,所以戴逸只輕輕揭開「一角」:「乾隆檔案有40函,還有4萬多首詩,我花兩年多時間全部看完了。」

中年時期的戴逸

【清史】:接續「二十四史」的第二十五史

2018年,中國人民大學出版社將戴逸先生的部份著作、文章結集為12卷【戴逸文集】,總計約700萬字。捧讀這些穿過幾十年風雨而依然鮮活的文字,讀者很難發現:進入21世紀之後,戴逸不寫了。

「2000年以後我就不寫了!」給本報記者簽名贈書時,戴逸瑯瑯地說。記者沒有問為什麽。不用問——隨著本世紀初【清史】纂修工程的正式啟動,他把「小我」舍掉了,歷史把修史的重擔交給了他,他肩負的是老一輩無產階級革命家和幾代史學家的鄭重托付。

2001年3月的「兩會」上,全國人大代表、中國人民大學清史研究所教授李文海和全國政協委員、北京大學歷史系教授王曉秋分別在人大和政協會議上送出議案和提案,倡議啟動【清史】纂修工程。2002年8月,黨中央、國務院作出決定——啟動【清史】纂修工程。2018年2月,在中國人民大學清史研究所名譽所長、【清史】編纂委員會主任戴逸的領銜苦耕下,這部由國內2000多名清史學者共同參與完成的100卷3000萬字【清史】,進入最後的審閱階段。

【清史】的部份初稿、二審清稿

與過去著作上顯眼的「戴逸著」不同,在【清史】樣書的封面和書脊上,你是看不到他的名字的,僅在翻開後的內頁上,才有「戴逸主編」的字樣。但這樣的「編」與那樣的「著」,在戴逸心裏自有泰山鴻毛之別。

人們常用「清史泰鬥」尊稱戴逸,他擺擺手:「不敢當不敢當,我只是個修史的。」

修史者秉筆直書的傳統令中華文明延綿不絕,他們雖自甘隱身於歷史的帷幕之後,卻因為與璀璨文明的同行和他們本身的史心剔透、史德溫潤,必能夠散發令後人敬仰的亮光。所以,修史者戴逸是幸運的,而修史也是超越個人之幸的國之盛事。「如果說清朝的功績,總要提【四庫全書】【明史】,說明朝時又總要提【永樂大典】【元史】,說宋朝總要提【文苑英華】【太平廣記】,修【五代史】【唐史】。我們子孫後代看21世紀最大的文化工程是什麽呢?我認為編纂【清史】可以算一項!」戴逸的這番自信正是來自他的鑒古知今。

600年來,國家修史只有四次。此次之前的三次是:1368年,朱元漳下令修元史;1645年,順治帝下令修明史;1914年,袁世凱下令修【清史稿】。

【清史稿】已屬易代修史,為什麽現在還要隔代重修【清史】呢?戴逸的回答是:「【清史稿】由清代遺老們編寫,往往站在清朝的立場說話:如對辛亥革命貶抑殊甚,以至國民政府將它列為禁書;對喪權辱國的條約輕描淡寫,語焉不詳,如【南京條約】只提到五口通商,而對於關系重大的割讓香港、協定關稅、賠償軍費煙費等均未提及。由於倉促殺青,【清史稿】中眾多人名、地名、時間均有訛誤。」需要一部立場公正、內容翔實、史實準確的【清史】,是歷史交給當代的命題。戴逸運籌帷幄、調兵遣將、布陣功壘、破解命題。

滿架的清史檔案

【清史】是接續傳統「二十四史」的第二十五史。清代後期已從封建社會跨進近代社會,時代面貌的迥異對修史的體例、史觀等提出了創新性要求。【清史】纂修的創新之處或可概括為六個方面:

一、具有世界眼光。【清史】纂修團隊很重視搜集外國史料,以此作為清代社會的參照,比如結合英國議院的討論來研究鴉片戰爭。

二、在主體工程之外,前所未有地搞了一個體量浩大的基礎工程———整理出版了清代檔案和各種文獻18億字,相當於兩部半【四庫全書】!很多人不理解為什麽這樣做,戴逸解釋道:「整理檔案文獻和纂修【清史】相輔相成:要撰寫一部高品質的‘信史’,必須對原始資料做一番認真、切實、細密的清理和研究,力爭言必有據,而纂修【清史】又可以帶動文獻檔案的搶救、整理,功在當代,利在千秋。」

三、編纂體例的創新。【清史】將以往的【本紀】變成了【通紀】,在【傳記】中增辟了「類傳」,在【史表】中添加了「事表」,【典誌】的數量和涵蓋面也大大提高。【清史】又從20萬件圖片檔案中選出【康熙南巡圖】【耕織圖】等8000張畫作和照片,匯成新設的【圖錄】,再現當時的生活場景和人物肖像。

四、史觀的創新。以往史書按統治階級的標準書寫,【清史】則去掉了許多事跡、言行不彰的文武官員和貞女烈婦,在「類傳」中挖掘出大量有才能、有貢獻的下層人民,比較全面地反映了清代社會結構。戴逸介紹道:「建造了故宮、頤和園、承德避暑山莊、清東陵等世界歷史文化遺產的‘樣式雷’,說書藝人柳敬亭,相聲藝人朱紹文,拳師霍元甲、大刀王五,京劇名家程長庚、譚鑫培等等,【清史】都為他們立了傳。」

五、修史用語的創新。「二十四史」用文言文寫成,而【清史】采用的是簡潔典雅的白話文。

六、以往修史的基本全是官員,而【清史】編纂委員會的25名成員全都是學者。【清史】還註意吸納別的學科的成果,以助力於歷史真相的還原。比如,光緒皇帝是怎麽死的?光緒比慈禧早去世僅一天,這是巧合嗎?光看檔案永遠得不出結論。考古工作者開啟了光緒帝崇陵的地宮,取出光緒的衣服和頭發進行檢測,結果發現光緒體內砷的含量驚人地高,可確定死因是砒霜中毒。究竟是誰下的毒呢?清史專家戴逸先生認為:只可能是慈禧,因為別人沒有這樣的膽量,更沒有這樣的權力。

戴逸在清史研討會上

隔代修史、新時代修史在帶給【清史】諸多創新性優勢的同時,修史者也會因其個體生命的不在場和對漫長歷史、遙遠未來的視程所限,而註定在解開歷史謎團的同時也留下謎團:中國社會的發展在近代何以落在西方國家後面?中國近代化的道路何以如此坎坷曲折?中國在近幾個世紀內達到了怎樣的歷史偉績,又喪失了哪些歷史機遇?中國有沒有走一條更加便捷、暢通道路的可能……戴逸感嘆道:「歷史學家尋遍資料,搜尋枯腸,但尚沒有得出一致、令人滿意的結論。歲月流逝,歷史學家將探索下去,探索這一斯芬克司之謎。」

【記者手記】歷史的因現實的果

「每當夜深人靜,萬籟俱寂,獨坐小樓之上,青燈黃卷,咿唔諷誦,手握彤管,朱藍粲然。」戴逸如是回憶少年時期的讀書時光。若將這段話中的「小樓之上」換成「小屋之內」,則完全適用於今天的戴逸先生。初心相隨,小樓小屋便能裝滿讀書之樂。

但正如他在北大讀書時積極參與進步學生運動一樣,他的格局不僅僅囿於一樓一屋,他不是為讀書而讀書,為修史而修史,他不同意「史料即史學」,而主張經世致用,「歷史的因鑄成現實的果。鑒古而知今,史學可以使我們在一個巨大的遠景中觀察自己和社會,這樣才能夠透徹地了解現在、預見未來。」他也看重現實對歷史的反作用力,常說:「對現實知道得更多,對歷史會理解得更深。」

所以他從不回避現實。【清史】中專門增加了「海洋篇」。光緒年間,廣東水師提督李準就帶水師在南海各個島嶼巡邏,這是南海為中國領土的鐵證。今天的「一帶一路」也能從清朝文化政策和民族政策的包容性中找尋到歷史之基。

「但也要看到,史學不是對策學。」戴逸強調,「任何以現實需要為借口隨意剪裁歷史的行為都是不被允許的。」

中央文史研究館文史司司長耿識博探望戴逸先生

作者:江勝信

文:駐京記者江勝信圖:戴逸先生生前提供編輯:李揚責任編輯:彭丹

轉載此文請註明出處。