南宋詞人史達祖歷來是一個頗有爭議的人物,千百年來歷代詞論家對史達祖其人其詞的評價很不一致,毀譽參半,意見紛繁,有些觀點還是根本對立的。請看:毛晉【梅溪詞跋】:「余幼讀【雙雙燕】詞,便心醉梅溪,今讀其全集,如‘醉玉生香‘柳發梳月等語,則‘柳昏花暝之句,又不足多矣。」【白雨齋詞話】又卷五:「獨怪史梅溪之沈郁頓挫,溫厚纏綿,似其人氣節文章,可以並傳不朽。」【蓮子居詞話】卷一:「史邦卿奇秀清逸,為詞中俊品,張功甫序其集而行之,乃甘作權相堂吏 ,身敗名裂。」【介存齋論詞雜著】:「梅溪甚有心思,而用筆多涉尖巧,非大方家數,所謂一勾勒即薄者。」梅溪詞中喜用「偷」字,足以定其品格矣。清馮煦【蒿庵論詞】:「詞為文章末技,固不以人品分升降,然如毛滂之附蔡京,史達祖之依韓侂胄,所造雖深,識者薄之。」看到前代人的這些議論,我們深感有責任在鉆研有關史料和史達祖詞的基礎上,本著科學的態度和實事求是的精神,對史達祖其人其詞作出客觀、公允的評價,以便於人們正確地認識史達祖,從而更為準確地理解他的詞。

嘉泰二年(1202)至開禧三年(1207),這段時間史達祖投身韓侂胄幕下,作了他的堂吏,並且倍受韓器重,後人鄙薄史達祖皆因此事。有人說他委身權奸之門,下心降誌;有人說他甘做權相堂吏 ,身敗名裂。總之他們認為史達祖在人格上不值一提,為他們所不齒。史達祖做了韓的堂吏而遭後人唾棄,因此筆者認為客觀評價史達祖應首先了解韓侂冑。

【宋史紀事本末】是這樣記載韓侂冑的:「以傳達詔旨,浸見親幸,時時乘間竊弄威福」,「侍權詁寵,搖撼外庭」,「凡所薦進者皆其所私,凡所傾陷皆其所惡。」照此看來韓侂冑理應算是奸臣。寧宗嘉泰四年春正月,韓侂冑發動北伐戰爭。有人因否定韓而把北伐戰爭也一起否定了,說他是為了「立功以自固,急功近利」,完全是為了個人目的。但是我們仔細分析一下就會看出,對韓及北伐戰爭的這種看法有失公允。自從徽、欽二帝被擄,歷史便進入了一個悲劇時代,淪陷區人民在接連不斷的自然災害下,在金統治者的殘酷壓迫和奴役下,日夜盼望南宋軍隊北伐,使他們重新回到祖國的懷抱。然而腐朽的統治集團為了維持偏安的局面,向金稱臣道藩,獻地納銀。南宋最高統治者居然還恬不知恥地說這種屈膝投降是「誌在好生,寧甘屈己,書幣土地,一一曲從。」他們把杭州當作樂園,沈醉在湖山之間,過著醉生夢死的生活,根本不想恢復中原。因此隨著時間的推移,南宋「民貧財匱、兵惰將驕、外有強暴之夷,內有愁怨之軍民,其他難言之患,隱於耳目之所不加,思慮之所不接者,近在堂奧之間,而遠在數千裏之外,何可勝數。」(【宋史紀事本末】)到韓侂冑執政的時代,蒙古勢力已經籠罩了東亞大陸,南宋人久處積威之下,已失卻了民族的反抗性。「甘弱而幸安者衰,改弱而就強者興」,試想一個倍受壓迫的民族連反抗性都沒有了,這是多麽可悲、多麽可怕的事。此時韓侂冑自請北伐,且在「國用浸虧」的情況下,「侂冑上表,自請以家藏先朝賜予金器六千兩上之。」前後執政13年,追封愛國將領嶽飛為鄂王,削去賣國賊秦檜的王爵。他的這番舉動鼓舞了南宋人的士氣,使他們不再沈迷不醒。北伐戰爭捍衛了南宋人的尊嚴,在一定程度上起到了打擊金人的作用。筆者認為與那些在國家危亡之時尚沈迷於歌舞淫樂、茍且偷安的人相比,韓侂冑是值得肯定、值得贊揚的。韓代表了南宋統治階級抗戰派以及南宋人民和淪陷區人民抗金的要求,他發動的北伐戰爭得到了包括統治階級內部以及當時的愛國將領劉過、辛棄疾、陸遊的堅決支持。雖然北伐戰爭最後失敗了,但勝敗乃兵家常事,且古語說的好「不以成敗論英雄」,不能因為它的結局是失敗就否定它。韓侂冑於歌舞縈懷、壯心日損之時仍不忘恢復失地,況其「輸家財二十萬以助軍」,這是值得肯定的。南宋政權和漢民族長期被金侵略和壓迫,韓的北伐是為了收復失地,反對民族侵略和壓迫,因此是進步的、正義的。雖然北伐戰爭沒有取得勝利,但北伐戰爭滅金雪恥的出發點是不容貶低的。至於宋史對韓侂冑的評價不高,我們要正確對待。「侂冑乃寧後韓氏之季父,排趙汝愚得政,因此遂極為當時士大夫清議所鄙厭,從而失去‘擁戴與信任」。故別人對他的評價不排除帶有主觀偏見的可能性。筆者認為,他和趙汝愚的爭權,這種相黨之爭是政界的必然現象,我們不好評價誰是誰非,由此認定他是奸臣更是有失公允。另外,韓侂冑是反道學的,他曾發動了「慶元黨禁」,排斥包括朱熹在內的很多道學人士。最初把理學派定為偽黨,後又升級為逆黨,道學派對其是痛恨至極的。以至於開禧三年(1207)九月,金人與宋的和議要求中「欲太師首級」,這絕非僅僅是韓個人的人頭問題,是事關國體,有關國家尊嚴的問題。而浙東學派林大中、朱熹私淑樓鑰、橫浦再傳內倪思等著名道學家,以及其他朝士在「與其亡國,寧若辱國」的信條下,不顧國體,以一國之首相的首級作為和議的信物,可以看出道學人士對韓的深惡痛絕。鑒於此,修史諸儒對其記載難免會有個人情緒在裏面,更何況韓侂冑的事跡也未必完全符合歷史事實。透過前面的分析,我們可以看出韓侂冑沒有那麽不堪,尤其是他發動的北伐戰爭,是進步的,值得褒揚的。

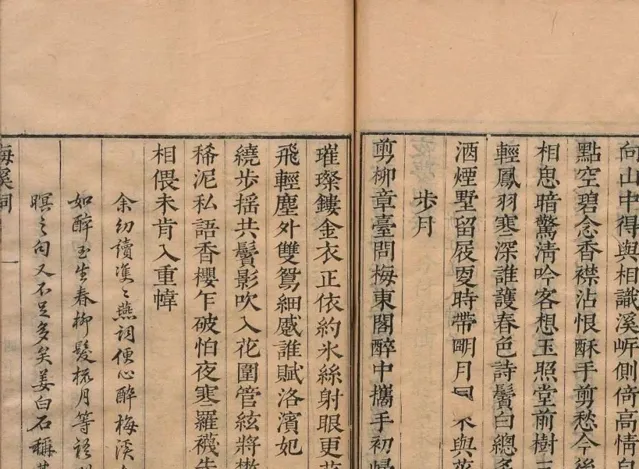

了解了韓侂冑,我們再來看史達祖。史達祖,字邦卿,號梅溪,汴(今河南開封)人,是南宋中葉著名詞人。然而其生平事跡不僅正史無傳,就是宋人的筆記野史也很少談及,故事跡沈晦不彰,只在一些著作中略有提及。張宗橚【詞林紀事】卷十三樓敬思雲:「史達祖,南渡名士,不得進士出身。」清末詞壇巨匠王鵬運作【梅溪詞跋】:「右史邦卿【梅溪詞】一卷,陳氏【書錄解題】雲:汴人史達祖邦卿撰,張約齋為作序,不詳何人。」葉紹翁【四朝聞見錄】雲:「韓侂冑為平章,專倚省吏史達祖,韓敗黥焉。」從這些零散的資料裏面我們只能了解到史達祖己身無科名(未登進士),曾做韓侂冑的堂吏。鑒於此,史達祖在當時很受士林唾棄。後人對其人品和詞品亦有微辭。王士禎【史邦卿跋】:「史達祖邦卿,南渡後詞家冠冕。然考其人乃韓侂冑堂吏耳。(略)有李姓者,嘗與史遊,於史幾上大書曰:危哉邦卿,侍從申呈。未幾黥雲,其人品流又遠在康與之下,今人但知其詞之工爾。」王國維對史達祖的人品評價也不高,其【人間詞話】稱史達祖為「鄉願」、為「偷」、為「貪」、「膚淺」,鄙薄其人品和詞品。胡適對史達祖亦無好感。但史達祖真的如後人評價的這樣一錢不值嗎?據【續資治通鑒】卷一五七記載:「李壁於開禧元年八月以禮部侍郎使金,其目的是察看金國之虛實。史達祖作為韓侂冑的心腹‘陪節使金。」我們來看他在北行途中寫下的這些詞:【滿江紅·九月二十一日出京懷古】雲:「雙闕遠騰龍風影,九門空鎖鴛鴦翼,更無人,懨笛傍宮墻,苔花碧。」表現出悲愴的「黍離」之感。「天相漢,民懷國,天厭虜,臣離德。趁建瓴一舉,並收鰲極」,詞人的光復之誌和愛國之情昭然可見。【龍吟曲·陪節欲行,留別社友】雲:「楚江南每為,神州未復,闌桿靜,慵等眺。」表現詞人的憂國之心。「今征夫在道,敢辭勞,風沙短帽。休吟稷穗,休吟喬木,獨憐遺老。」這是詞人為完成出使使命而不辭勞苦的決心。南宋的積貧積弱、祖國山河的殘缺不全在詞人心裏投下了濃重的陰影,使他感到悲傷不已。他北行之時看到金國的國境,心裏更是倍感淒涼。【齊天樂·中秋宿真定驛】雲:「殊方路永,更分破秋光,盡成悲境。有客躊躇,古庭空自吊孤影。江南朋舊在許,也能憐天際,詩思誰領。夢斷刀頭書開蟄尾,別有相思隨定。憂心耿耿,對風鵲殘枝,露恐荒井。斟酌桓娥,九秋宮殿冷。」由此可見史達祖也會為祖國的山河破碎心痛心傷,也願意為收復失地、報仇雪恥盡心盡力。他的詞品並沒有前人說的那麽糟糕。他雖為權相堂吏,亦有一顆憂國愛國的心。這都是值得肯定的,值得贊許的。史達祖的命運與韓侂冑聯系在一起,後人每每因其「甘作權相堂吏」而鄙夷之,這是不公正的。像這樣憂國憂民、感慨國事的詞,史達祖還有很多。【綺羅香】:「沈沈江上望極……難尋官渡。隱約遙峰,和淚謝娘眉嫵。臨斷岸,新綠生時,是落紅帶愁流處。」【萬年歡】:「燕子春愁未醒,誤幾處,芳音遼絕……非幹厚情易歇。奈燕台句老,難道離別,小徑吹衣,曾記故園風物。」【眼兒媚】:「近時無覓湘雲處,不記是行人。」【憶瑤姬】:「空餘雙淚眼,到舊家時節,漫染愁巾。」【三姝媚】:「又入銅駝,遍舊家門巷。」【壽樓春】:「最恨湘雲人散,楚蘭魂傷。身是客,愁為鄉。」【杏花天】:「長安共,日邊近遠,況老去,芳情漸減。屏山幾夜春寒淺,卻將因而夢見。」這些詞表面上看都是表現作者的思鄉,史達祖是汴(今河南開封)人,汴京作為先朝北宋的首都,此時已經被金人的鐵蹄踐踏,詞人有家不得回。究其深層,這分明就是對祖國山河不全的痛心和對金人肆意踐踏南宋領土的憤懣。史達祖還有一些詞作直接抨擊「直把杭州作汴州」而不思復的俞寶國之流無恥文人,如「奈芳草,正鎖江南夢」,「燕子春愁未醒,誤幾處,芳音遼絕」,「歸來立馬斜陽岸,隔岸歌聲一片」,「算盈盈,一水何曾遠,寧不會,暗相見」,「喜鵲沈沈音塵絕,煙鎖蓬萊宮殿……不怕天孫間阻,怕人間,薄倖心腸變,又學得,易分散」。

讀了史達祖的這些詞,我們還能鄙薄他的詞品,完全否定他的詞嗎?對於他依托韓侂冑做權炙一時的權相堂吏,後人多充滿鄙夷和不屑,然而他是自甘墮落的嗎? (如果說這是一種墮落的話)我們看他的詞【滿江紅·書懷】:「好領青衫,全不向詩書中得……思往事,磋幾劇。憐牛後,懷雞肋,奈棱棱虎豹,九重九隔,三徑就荒秋自好,一錢不值貧相逼」、「好領青衫,全不向詩書中得」、「三徑就荒秋自好,一錢不值貧相逼」。這是何等的失落,何等的無奈和痛苦?史達祖是一個富有才情卻終身未第的士子,由於科場的連連失意和年齡的不斷增長,他在詞中明顯地流露出懷才不遇的牢騷。【阮郎歸·月下感事】:「舊時明月舊時身,舊時梅萼新,舊時月底似梅人,梅春人不春」、「老子豈無經世術,詩人不預平戎策」,可見詞人也並非沒有用世之心,他也曾經心高誌大,在國家衰敗危難之際,也很想有一番大的作為,試想自古以來有誰不想博取功名,不想建功立業呢?然而史達祖是不幸的,不僅沒有科名(未登進士),又窮困潦倒,那麽史達祖受到韓侂冑的賞識而投身他的幕下也就情有可原了。韓敗,達祖亦遭貶,受黥刑,自此史達祖像一條落水狗倍受後世人的鄙視和白眼。【湘江靜】雲:「屐齒厭登臨,移燈後,幾番涼雨,潘郎漸老,風流頓減,閑居未賦。」又有誰能理解詞人孤獨落寞的內心世界和孤苦枯竭的心靈呢?

史達祖深切懷念逝去的妻子,他曾陸陸續續寫下十一首悼亡詞。如【憶瑤姬·騎省之悼也】、【壽樓春·尋春服感念】、【三姝媚】(煙光遙飄瓦)、【花心動】(風雨簾波)、【一剪梅·追感】等,這些詞抒發了他對妻子的深厚感情,纏綿悱惻、感情真摯,讀來淒惻動人,催人淚下。由此也可看出史達祖的人品並沒有所說的那麽不堪。

「忠於其國,繆於其身」, 史達祖的一生是不幸的,而他的不幸又很少博得後人的同情。科舉不第,由於多年追隨韓侂冑,特別是力輔韓侂冑北伐而遭人貶斥。文學史家每因其依附權貴而薄其人品,兼之輕其詞品。但是透過前面的論述,我們可以看出,史達祖不論人品還是詞品都沒有前人說的那麽低劣。其實,若全面論人,從大節論人,史達祖不論是布衣寒士時,抑或依附韓得意時,都是力主抗金的。史達祖不過是個可憐的落魄文人,在科舉不第,衣食無著的情況下依托韓侂冑,在他的幕下做堂吏是情有可原的,況且他並沒有背叛國家、有辱人格的不可饒恕的罪過,我們不應該對其要求那麽苛刻,僅僅因為他與韓的關系便把他打入死牢,讓其永世不得翻身,完全貶低他的詞品和人品是不公正的。可喜的是現在有些人已經擺脫了前人的觀點,認識到了史達祖的價值,但為其翻案又似乎過火,他們大力鼓吹史達祖是典型的愛國詞人,把他劃為愛國派。我認為這大可不必,沒有必要非得把他劃為哪一派。完全貶低他,把他說的一無是處、體無完膚或是熱情褒揚,極力稱贊他愛國,這兩種態度都是不可取的。史達祖是個歷史人物,是個感性的人,我們應該尊重歷史,結合他的人生遭遇、心境以及當時的社會狀況對其做出客觀、公允的評價,還他一個本來面目。(陳賢)

歡迎加入善本古籍學習交流圈