時光渾然不覺地流逝了。

路過福州南街老糖廠旁邊的廢棄鐵路時,一側的雜草成片成片枯黃著。它們沐著冬日陽光以荒蕪方式享用這片土地並代為宣示權屬時,即使一條晨起遛彎的小黃狗想撒尿,也只能在它外圍的某一叢雜草旁側身擡腿進行。狗都鉆不進去的地方,可見雜草叢生的濃密與強悍,也可見時光荒蕪的粗糙與難纏。

對於老糖廠,熟悉的很熟悉,不熟悉的仍然不熟悉。這是大多數偏遠小地方經常面臨的兩個認知極端:熟悉的會逮住不熟悉的絮絮叨叨說個沒完,似乎自家領地發生的故事永遠充滿傳奇、卻又不願輕易讓誰知;不熟悉的聽著熟悉的絮絮叨叨,依然懵懵懂懂不知所雲,似乎別人家的事情永遠跟自己沒有幾毛錢的關系。

老糖廠的輝煌與雕敝與這座城市的一些老舊工廠、居民小區、街巷樓房的命運起伏差不多,先是因為地處城郊而選址蓋起了廠房、筒子樓,後是因為市場需求變動出現了種種的不適,進而被淘汰出市場、結束江湖,再後來則是因為進城人口的逐步增加、城市範圍的逐年擴張而就地改造、翻建、新建起一幢幢的新樓房、新小區,使片片荒蕪廢棄的土地華麗轉身為城市更新的另一種樣子。這是一座城市不可避免的內生發展規律,也是人們逐漸習慣適應的現實圖景。

如今,幾十年的光景悄然流逝了,老糖廠曾經的物質建築已經徹徹底底地消失了,取而代之的是幢幢拔地而起的高樓、片片築墻而居的圍城,以及年輕人們日新月異的新潮時髦生活方式。如果沒人提及,多數人根本想不起老糖廠,更不知道老糖廠,即便老人們時不時絮叨起一些殘存記憶,也架不住後來人逐漸的遺忘與淡漠。或許,這也是大多數偏遠小地方經常遭遇的認知消亡尷尬。

老糖廠沒了,但穿插其間的廢棄鐵路還在。

早先,有人提議將這條荒廢鐵路及其兩側控制範圍內的空曠地好好整治一下,借勢把這些茂密枯黃的雜草清除了,以讓它與四周開發好了的居民小區建築景觀格格相入。畢竟,它是城市的一部份,應該有個與城市相融相合的樣子。

想法一出,大夥兒普遍認為好,好些人的眼睛裏還冒出了雜草清除後的片片金光。於是,幾個人便動手動鏟車地挺進空曠地開幹了。可鏟車的大鏟頭剛要紮向雜草時,旁邊突然冒出幾個平時根本見不著、看樣子也閑得沒事幹的陌生人來,他們幾個直戮戮地擋到鏟車前嚷嚷:幹啥呢?幹啥呢?車上的人一問,才知道是幾個自稱管鐵路的。看他們的裝束,一沒工作服,二沒專用袖章,一個個穿得臃腫粗糙的,不像是個正經的。

寒暄了幾句,擋鏟車的幾個說,動用這個地方得經上頭同意。上頭不同意,誰也不能動,就算是長滿了草,也不行。幾個人圍簇來盤旋去,嘟嘟囔囔說了一堆不清不楚的理由,其中最斬釘截鐵的答復是「動不成」。

既然「動不成」,那就讓荒草繼續荒著吧。同時又補了一句:要除這些草,得到遠遠的大地方找上頭說去。一聽要去遠遠的地方要口喚,開鏟車的幾個人也就作罷了,扭頭開著鏟車就走了。人車一走,一大堆的荒草幸免於難,繼續伸著張牙舞爪的枯黃樣子享受陽光、消磨時光、打發余光。聽人說這些的時候,才發現這世上看家護院的不僅人可以,狗可以,草也可以。

在人們生活的這座城市裏,橫穿城市東西的這條鐵路已經廢棄若幹年了。

從曲折穿梭並且銹跡斑斑的鐵軌情況看,鐵路早已無車執行、報廢遺棄了。它的橫陳舊跡如同一個龐然大物轟然倒下一般,一經停運,便將一股股說不清的蕭條氣息緩緩湧了出來,並進而蔓延到人們的生活裏、心窩裏。

曾經的榮光與輝煌瞬間凝固,曾經鋥亮發光的鐵軌、綠色流暢的車皮、寬敞開闊的月台、指揮通行的道班、堆貨無數的貨倉以及鐵路兩側林立的民房店鋪……統統地凝固成一種不是靜止卻又是靜止的神色。

這份神色裏,含有當年大批鐵路人接到命令後放下扳手、放下指揮旗、放下手頭活計簡單收拾行裝撤退時的回首凝望;含有鐵路沿線人家過了幾天聽不見火車哢嚓聲響、讓日子一下子安靜下來突然有些不適應的意外和難受;含有一大批鐵路貨運生意人一下子有了訂單卻沒了火車運輸後的茫然與失措;還含有兩側店鋪商家生意緩緩蕭條冷淡後的無奈與嘆息……

火車停了,鐵軌銹了,生意淡了,人員少了……一叢叢的雜草趁勢瘋長,沒幾年功夫就把曾經穿梭繁忙、煙火漫卷的鐵路內外土地重新占領了。

現實就是這樣:你不占領的地方,別人就會占領;你不用心的地方,別人就會趁虛而入。用咱這兒的話說,就是「卡縫縫」。對於廢棄的鐵路,趁虛而入「卡縫縫」的,竟然不是人,而是一叢叢的草!

它們趁人漸行漸遠之際,成簇成簇地長、成片成片的擴,一直擴著鐵路也沒辦法控制的地方。

期間,偶有幾個留守下來的人開著巡查火車頭緩慢行駛在廢棄的鐵軌上,隔三差五地由西向東溜上一個來回。中間停駐某一街口道班時,有人走下火車頭,例行公事地持著把小錘子彎腰敲敲鐵軌,再起身擡頭看看周圍,然後繼續登車進行巡查。估計幾個留守人來回巡檢視到雜草叢生時,也會心生一些感慨,但從肅穆無語的表情看,他們也拿雜草沒辦法。

已經沒火車,也沒什麽人了,就讓野草們長著吧。

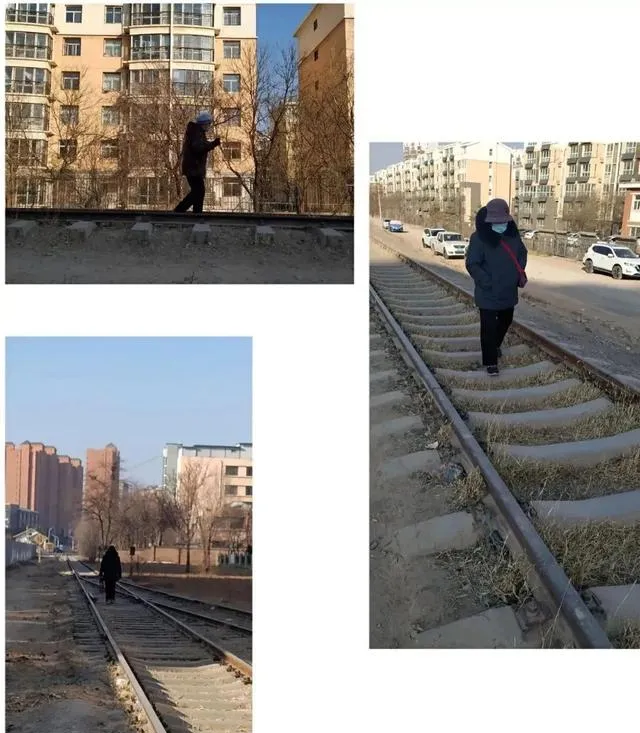

在這條狹長而又穿梭於城區之間的廢棄鐵路之間,人和草儼然是交替爭奪土地領地權的主角。

先是人與人爭,後是人與草爭,再之後是草與空氣爭。人與人爭的時候,城市小的不成樣子,依次排列的幾個小城區各自為單元,相隔也甚遠,頂多是多住了一些人,多蓋了一些磚土房子的大村莊而已;鐵路呢,也頂多是遠遠地繞著城市郊外、用一條曲折的鐵軌將幾個城區由西向東串聯起來的鐵家夥。

看有關的歷史資料,當年修建這條鐵路的主要用意是發展鐵路貨運。從西到東,原本是荒郊野外的本城南郊建成了幾個大廠子、大園區,每年都有大批次的原材料、產成品進進出出,建一條鐵路即可以新增一些本地區的鐵路貨運吞量,也可以幫助沿線企業降低貨運成本,同時還能帶動城市產業發展,擴大社會就業……凡此種種的規劃預測充滿了向好光明,也讓這條貨運鐵路承擔起城市快速發展的特殊意義。

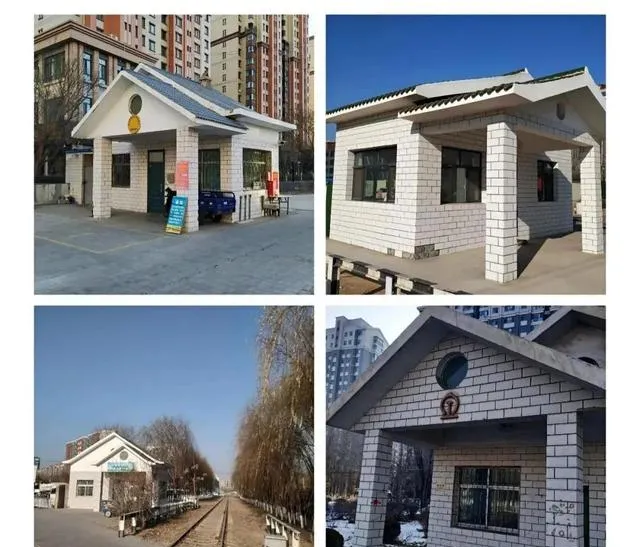

按照規劃設計,鐵路很快建成並投入使用,一時間成為本城最具標誌性意義的重大工程計畫。那時候,鋪築的鐵軌主要沿城市南郊由西向東延伸,單趟下來約有十幾公裏的路程。因為荒郊野外,拉運貨物的火車可謂暢通無阻,如入無人之境。為便於沿線企業上貨下料,鐵路部門專門建了幾處道班、貨場,並在幾個路口設定了卡口擋桿,以避免發生行車安全事故。

因為火車通行,不少人追著鐵路蹤影,沿著鐵軌兩側搭起了棚子、建起了房子、開起了店鋪,還有一大批的特色飯館、饅頭鋪子、歇腳招待所、貨運資訊部、煙店茶樓之類的也紛紛開張起來。

按照當年的法律規定,鐵路兩側的國有土地區域是劃定一定範圍的,是不允許誰隨便侵占的。可鐵路牽引的無形東西,遠遠大於鐵路本身。

一聽鐵路開通了,不少人的腦海裏閃現出不同的憧憬,也閃現出不同的夢境。人這個東西很怪,一有憧憬與夢境,就興奮地擋不住,仿佛腦海裏浮現的東西都會變成一堆一堆的好東西。於是人們就四面八方地朝本城撲來,朝鐵路撲來。朝鐵路撲來的人管不了那麽多,紛紛在鐵路兩側圈地皮、搭臨建、搞經營,讓本來偏遠的城市南郊變成了紅火熱鬧的商家必爭之地。

那時候,肯定有人專門管過這些雜七雜八的占地事兒,但撲來的人太多了,又有種種不好言說的牽牽扯扯,一些地皮也就嗚嗚泱泱地讓人給占了,並且是誰先占誰說了算。但有一條:鐵路管控區是沒人敢占的;誰占,誰就小心被拷。那時候的人與人爭,無非是借著鐵路多爭一點拉運貨物、倒騰指標的賺錢商機,也無非是靠著鐵路多掙一點扛扛麻包、裝貨卸貨的辛苦小錢。

鐵路,給了太多人的憧憬和夢想,也給了太多人的希望和力量。

過了沒多少年,鐵路上貨運生意漸漸有點清淡。某一年,完成歷史使命的鐵路被正式宣布停運。一停運,曾經紅火的生意、潛藏的商機、繁忙的場景戛然而止,之前人與人爭的一些東西緩緩消失,只剩下一片之前爭來的土地老底子。可這底子也不歸個人,值幾個錢的頂多就是建在其上的樓房、臨建、樹木之類的附著物。一條鐵路的停運,打亂了人們業已形成的鐵路生活節奏,自然也引發一撥撥的人來人往、人去房空。比較精明的生意人一看架式不對,便提前攜家帶口走了;漂泊至此的流動人口一看勢法不對,也無可奈何地卷鋪蓋走人了;能留下來的,就剩下一群實在無家可歸、無處可走,也沒法再換地方的人家。

大批的人走了,空落出來的地方也就無人眷顧了,連同早已停運的鐵路兩側空曠地,漸漸成為草的領地、草的故園。彼時,荒草應該是廢棄鐵路廢的主要看護者:黃蒿、蘆葦、豬耳朵草、打碗花兒、蒼耳、菖蒲、芨芨草……這些被當年修鐵路的連根拔除掉的野草趁著人們告別遠離,重新萌動久已沈默的根系和籽種,借著春夏之際的細風細雨重新發芽抽枝展葉,有的甚至擠破堅硬的鐵軌枕石,硬生生地從石縫間長出綠葉、綻開花朵,在荒蕪偏僻的城市一角獨成風景、自成體系。草與人爭的廢棄鐵路,以草的趁虛而入而成名,也以人的熟視無睹而荒蕪。

鐵路停運了,鐵軌依舊在。

隨著鐵紅銹跡的增加,成片荒草的生長,原本建在南郊的一些大廠子、大園區也紛紛失去活力,慢慢關停並轉了,有的還搬遷撤離,整體挪到城外新建的新窩窩子裏去了。工廠關停、園區挪窩,曾經風光無限的鐵路貨運吞吐量也大幅下降。

再後來,隨著城市框架的不斷拉開,城市邊界的不斷擴張,原本荒野的城郊地帶也漸漸成了城市外擴的一部份,一大批的學校、醫院、市場、居民樓紛紛規劃建設,成為長在荒野耕地的建築谷物,也漸漸以新的城市景觀、建築群體將廢棄鐵路包圍成城市內部交通路線。

只可惜,這條城際交通鐵路線只能看、不能用,依然原生態地保存著荒野求生的當初樣子。

成為城內路,人們對鐵路的未來又浮想聯翩。盡管鐵路早已廢棄無用,但處於城市內部的優越位置,使它如同一條大動脈,深深牽動著城市的發展神經,也勾勒著城市的歷史浮沈。

看著橫陳靜默的廢棄鐵軌,人們重新打起了再生利用的算盤:有的想借先進理念開發城市輕軌,有的想聯合內外力量共同開發建設新樓盤,還有的想借鐵路穿城之線搞沿線歷史文化旅遊開發……

時過境遷,人們腳底下的每一片土地都有其獨特的執行發展規律,也有其不可語人的生存秘密。原始狀態下,它是自然原生的;開發狀態下,它是人為塑造的;蒙塵雕敝的狀態下,它又是令人大費腦筋的。不管怎麽樣,一條鐵路的廢棄讓人們在熟悉中懷舊,又在熟視無睹中欸乃。

幾位上年齡的長者說,現在的鐵路已經不是鐵路了,而是一條名副其實的草路了。他們的記憶中,曾經的鐵路是協助城市披荊斬棘的,是幫助人們風雨無阻的,是承載夢想冒煙哢嗒的,也是肩負使命勇往直前的。而現在,它竟廢棄荒蕪成一片草地,多多少少令人產生些感嘆。

的確,鐵路成為草路,已是既存的事實。

時間久遠,人不是爭不過草,而是故意把一片土地拱手相讓給雜草叢生。它被荒蕪的漫長時光裏,有人計較過它的過去榮光和氣息,但是沒人計較過它的價值和潛力。

每每經過廢棄鐵路,幾位長者感慨萬千。在這座城市裏,不少人約摸地知道一些城內鐵路的情況,也大致地了解一些鐵路管理的事務,有的甚至念念不忘鐵路之間的生活。

大夥湊到一起閑諞,只要扯到鐵路上,就會道出一大堆的閑雜事情來。西頭的火車站,東頭的紅花渠,中間的老糖廠、啤酒廠、建材廠……

城南舊事般的記憶讓人們難忘鐵路,也懷舊鐵路。

現在呢,鐵路控制範圍外的兩側區域,已大部份地建起了高高低低的住房、學校、小區了,而中間五六十米控制範圍內的鐵軌區域則是成簇成片的荒草。這些荒草是積幾十年的工夫長成的。

在草的世界裏,它們是草們敷衍生息的新家園。而對於生活的這座城市裏的人們而言,這些荒草可是家門口荒蕪多年的一塊地。鄉村裏的地撂荒了,是因為大部份的人快走光了;城市裏呢,雖然有很多人,卻沒有幾個人去清除荒地裏的草,以至於誰見了鐵路間的荒草,都覺得很紮眼,並且紮得人心疼。

現在,這些荒草開始爭空氣了。因為沒人管,沒法管,也沒有誰讓人管,這些荒草不僅年年占據空曠的鐵路領地,還借著風吹雨淋去侵占更多的城市領地。它們正處在無人問津的美好時代,可以憑借一年年的時光、一場場的風雨,肆意將自己的種子從鐵路空曠地向鐵路外圍地帶延伸,又趁勢向少人關註的背街背巷延伸,向一幢幢廢棄物老舊社群、廢棄院落延伸……

這些地方一經荒草占領,後面跟來的是灰塵、是蛛網、是野貓野狗來回遊蕩的肆無忌憚……沒辦法,這是被人有意無意廢棄了的地方,是有人管理沒人理示的地方。誰想對它動心思,那也是有走勢沒守勢的胡思亂想。畢竟在諸多熟悉本城的人心裏頭,誰都拿這條鐵路沒辦法。即便有辦法,也沒辦法實作。

這也是一個事實,要不然幾個開鏟車的怎麽會扭頭就走呢?

某天,與幾個好友相聊,不經意的扯起一個讓鐵路「變廢為寶」的新想法,尤其是打造本城歷史文化遺跡保護與城市經濟發展為主題的「城市脈動風景廊道」時,幾個朋友眼前一亮,覺得這個思路好,既可以把舊城各地的歷史文化遺跡串聯成片,還能復興一座歷史文化名城的輝煌。大家覺得這個想法要是能夠變成現實,那麽本城的偏僻無名也就不會偏僻無名了,搞好了,還能讓本城大放異彩、崛起復興,未來的本城將更有魅力、更有內涵……

可說歸說,做歸做,一頓飯之間的奇思怪想根本不值一提。熟悉情況的一位朋友說,趕緊收住吧,再好的想法沒人懂沒人做,等於白搭,還是再讓荒草長一長。在他眼裏,拿荒草都沒辦法,又咋能在廢棄鐵路上搞出什麽花樣呢?

聽聽,覺得有道理。還是算了吧,繼續讓鐵路廢棄著,再讓荒蕪的野草繼續長著去。

2024年1月12日草就,24日謄錄於銀川。

作者 史振亞,筆名二郎亞哥,男,漢族,1973年6月出生,寧夏靈武人,現居銀川,畢業於寧夏大學中文系,長期從事文字工作,出版有個人文學作品集【心靈界限】。

以上圖片作者均為詩人臧新宏拍攝。