引言

我之所以提出「佛像解读」这样的题目,是因为佛像虽然是祈祷、礼拜的对象,但是,我更为关注的是,从佛像或者说从佛教美术的角度能解读出何种信息的这样的一个问题。换言之,佛像和佛教美术是在怎样的关联中制作和产生的?此问题正是我本文中所要探讨和阐述的。

就佛像所具有的意义和作用而言,我认为可以从以下三个视点来阐明:

第一,与佛教思想和信仰有关。佛像的制作与佛教思想和信仰密切相关。在南亚文化圈,佛教造像、佛教美术与经典的成立以及佛教思想和信仰有着密切关联;而在东亚文化圈,佛教造像与译经史、经典注解史、高僧及宗派有关;另外,与礼仪或者法会等宗教实践活动相关的情况也不少;同时,还与故事、神话等的传承及图像解说有关。因而,佛教造像与佛教思想、佛教信仰以及佛教实践活动都有着广泛的联系。

第二,与社会和政治有关。大规模的造寺、造像活动大多与帝王贵族阶层或者是有社会地位和影响力的僧人或僧团有关。也有不少造寺造像的情况与普通民众和庶民以积善、供养为目的开展的活动有关。供养者发愿、赞助人的现实愿望以及供养者与佛像制作者、制作工房等关系应考虑在内,佛教美术具有怎样的社会性功能和作用的视点也不容忽视。

第三,与不同的文化有关。特别是佛教在传播过程中与不同文化之间的关系,即佛教与其他宗教、其他文化之间的交流的问题。佛教从印度经中亚传到中国,或者说通过中国、朝鲜半岛、日本等东亚地区的交流,以及印度与东南亚、印度与中国西藏等亚洲各地域之间的交流,佛教从而取得了长足发展。因此,不同地域、时代的交织变化中发生了怎样的融合,以此为视点对佛教造像、佛教美术进行研究,就可探知其具体情况。

佛教的一大特征,就是与民间信仰、本土信仰相关的印度婆罗门教和印度教在从犍陀罗向中亚传播过程中,糅杂了希腊、罗马宗教、伊朗袄教、中亚摩尼教,并在传入中国之际又与神仙思想、道教、儒教兼容并蓄,由此,不同国家、不同民族、不同地域的不同宗教相并存继而融合,在对峙存续的过程中经历了发展、兴盛和衰退的过程。

佛教与其他宗教之间到底是一种什么关系, 或许,通过对佛像的比较研究就会明确。我认为佛教是吸收容纳了其他宗教才得以发展壮大,就此问题可以通过对佛教造像的解读得以证实。

舍利佛塔信仰

据初期经典之一【涅槃经】所述,释尊于拘师那迦沙罗林双树间涅槃后,释尊遗体被追思荼毗¹得到佛舍利骨。佛舍利八分之后,获得佛陀舍利子的国王后来各自建立十个舍利塔安置供养这些佛陀舍利子。虽然当时实际情况我们不得而知,但是这却是历史上最早关于舍利信仰、佛塔信仰的记录。

1茶毗,梵语,又作茶昆,本为燃烧之意,通常指焚烧遗体,埋其遗骨,即所谓火葬。茶昆,为印度四葬之一。在佛陀出世之前, 这一葬法被视为正葬。

舍利佛塔信仰在印度的传播可追溯到公元前3世纪阿育王时代。传说阿育王把最初八分舍利的佛塔打开重分舍利,并在全国各处修建了八万四千个佛塔安放舍利。当然,虽说佛塔的数量之多让人难以置信,但是,阿育王在印度大修佛塔、弘扬佛法却在考古学上有确凿的资料可鉴。

现在,残存的阿育王佛塔最为著名的是桑奇大塔,桑奇佛塔的原塔土墩是阿育王公元前3世纪修建的,大塔附近还修建了阿育王石柱。桑奇佛塔原为埋藏佛陀舍利而修建的土墩,后在覆钵形土墩上又加砌了砖石,并在南、北、东、西四方增建了四座陀兰那,即塔门牌坊(图1)。在塔门牌坊横梁和方柱上布满了浮雕嵌板,这些浮雕嵌板的制作年代被推定为公元前后。相比桑奇佛塔浮雕更为古老的是巴尔胡特的佛塔浮雕,其佛塔残存栏桶与塔门一处,应是公元前2世纪修建的。阿育王时代以后,继续修建了类似这样的佛塔,由此,佛塔信仰在此地盛行起来。

图 1 桑奇第1塔东门(砂岩,1世纪初,印度中央邦首府博帕尔

但是,当时的人们修建佛塔究竟具有什么意义呢? 在考虑上述问题时佛塔栏楣以及塔门浮雕可以为我们解密。

巴尔胡特的雕刻中多见来自于当时民间信仰中的象征丰饶多产的药叉和药叉女的神像。在圆形区间内小型的药叉像双手握住莲的藤蔓,正中表现着莲的女神像。同时,在巴尔胡特雕刻中着重表现了莲的藤蔓,从藤蔓的结节到根茎布满莲花和荷叶。可以说莲花的主题是以巴尔胡特为代表的初期佛塔的主要的主题图像,具有繁殖力与美的具象表现的莲花正是丰饶多产的象征。

佛塔应是埋葬佛陀舍利以寄托对佛陀的追思,佛陀的舍利一般盛放在舍利容器、舍利函中并被埋葬于碎石和砖块堆积的半圆的覆钵形土堆中。最初称之为半圆的覆钵形土堆,其后在文献中称之为具有「子宫」或者是「母胎」的「伽尔巴」。另外,舍利被称为具有「种」之意义的「比伽」。也就是说,对于当时的人们来说,佛塔意味着来自丰富世界的「生命之源」。

装饰主题图案也是与水关系密切的莲花以及动植物,或者是象征丰饶多产的神的形象。所以,佛塔是释迦圆寂之后埋葬其舍利的坟墓,是死的象征之物;但是,同时又是生的象征,是丰饶、乐园的象征,因此,佛塔具有双重的象征意义。

初期佛塔除了上文所述装饰主题图像以及民间信仰神像之外,还表现了释尊丰富多样的故事浮雕。在最初期的巴尔胡特浮雕中表现了许多释尊本生故事图像,其中一处的「鹿王本生图」表现了释尊前生为一只名叫鲁鲁的金色的鹿王在河边救起一个溺 水者的故事,其他还有表现释尊生前为象王本生故事以及猿王本生故事等这样的释尊前生为动物的本生故事(图2)。经典中巴利语的「迦他克」中记载了许多释尊本生故事,与巴尔胡特的浮雕主题十分吻合。

图2 鹿王本生故事图(砂岩,公元前1世纪,现藏印度博物馆

上述本生故事浮雕反映了包括释尊在内,无论前生讲的是动物或者是人,也许或者是神,在民众中具有强烈的轮回转世的观念或意识。

此外,公元前2世纪末关于释尊的佛传故事已经出现了。例如,【三道宝阶降下】记述了释尊赴切利天宫为生母摩耶夫人说法的故事。据经典记述释尊从须弥山顶的切利天直通地面的依帝释之命令而变化成的分别由金、银、水晶做成的三道宝阶而 下,但是,从巴尔胡特的遗迹「三道宝阶降下」的浮雕来看(图3),仅仅表现了释尊的佛足印,即释尊从切利天降下的第一步的足印以及降临地面之后的足印。

图 3 佛传三道宝阶降下(公元前2世纪末,巴尔胡特出土)

浮雕上方有飞天、天人作赞叹,地面有许多恭迎佛陀的人,画面左下方有圣树和圣坛(台座),圣坛上方有伞盖表现了释尊的存在;另外,佛陀足迹与圣树、圣坛都是释尊存在的象征。初期的佛教美术中佛陀具有普通人的姿态,因此在画面中并没有表现出佛像,因此「佛陀的象征性表现」的传统延续了很长一段时期。据【阿含经】所述涅槃后的佛陀已经既不能看到也不能表现出来,也许这是佛陀观的问题。

另外,佛陀为何以圣树、圣坛来表现?从民间信仰来看,印度对圣树信仰有着深厚的根基,以菩提树为代表的圣树可越百年、千年不枯,具有强大的生命力;在印度还有着圣树之上有精灵之神寄宿的民间信仰,民间在圣树下方常设有圣坛,而圣坛被视为神灵的栖息之物。在印度以圣树、圣坛来象征性地表现佛陀,而且在印度民间还流传着佛陀也被同样地视为栖息圣树的神灵这样的故事传说。由此可见,圣树信仰与佛教相交集,同时,佛教将圣树信仰吸纳于其中。

释尊一生重要的四件事:蓝毗尼园诞生、菩提迦耶成道、鹿野苑初转法轮、拘师那迦沙罗林双树间涅槃,生涯中的无论哪一个重要时期都是在园林或者树下发生,这 就是对圣树信仰的传承,实际上也许并非如此,但是,当时的印度民众对圣树强烈的信仰可从中窥见一斑。有关圣树的题记以及早期经典的记载中,可以发现最早圣树被称为「支提」¹。所谓 「支提」这个词也指佛塔,早期的佛塔为覆钵体,上面为平顶的四角形建筑物,塔顶中央有支竿和伞盖。

1 caitya,印度佛教建筑的一种形式。支提是梵文caitya的音译,意为在圣者逝世或火葬之地建造的庙宇或祭坛,一般指礼拜场所。

这个佛塔上的平顶以及支竿、伞盖等物就是来自圣树的形象。另外,根据考古发掘资料发现还有几例佛塔,在其覆钵体中心轴顶部开有烟斗形的洞口并有木柱相通。可见,佛塔与圣树信仰密切相关,由此,最早对圣树供养的这种信仰移植到了佛塔。因此,对佛陀的信仰、崇拜是从佛塔开始的,而在最初阶段佛塔信仰来源于圣树信仰。

佛教这样的民间信仰与本土民族信仰有着密切关系,两者兼容并蓄得以在民众中广泛传播;另一 方面,统治阶层接受佛教的归皈更加推进了佛教进一步发展。阿育王作为印度历史上第一个统一印度的国王而声名鹊起,他曾发动战争、虐杀民众,传说后来阿育王为铭记征略,弘扬佛法,在印度各地敕建许多佛塔和三十余根纪念碑式的独石圆柱。现在最为著名的劳里亚 ·南丹加尔还残存着高12米的阿育王石柱,另外,还有残存的几个折断的石柱。

图4 阿育王石柱(公元前3世纪,孔雀玉朝时代,砂岩,高约12m, 印度

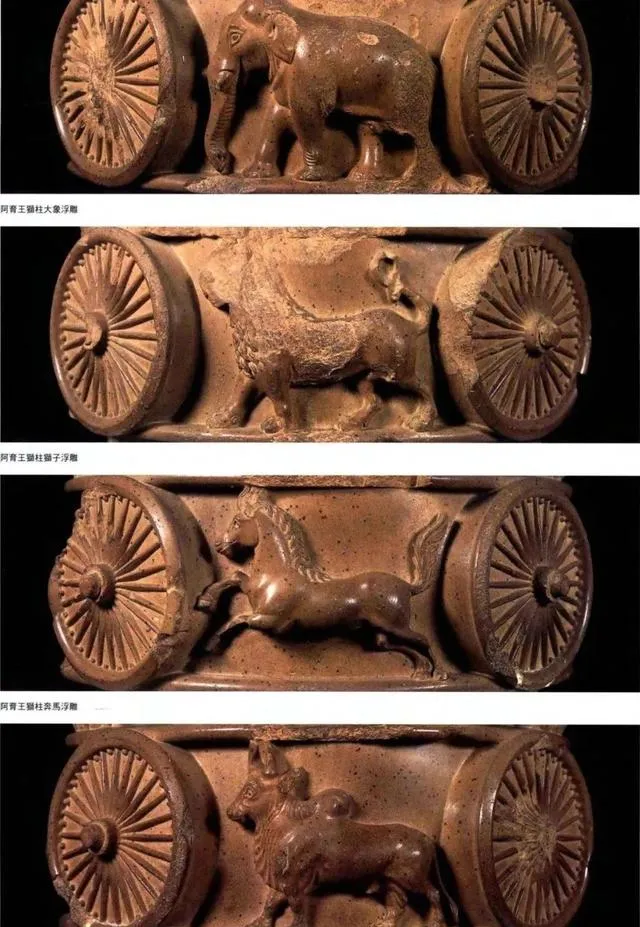

阿育王石柱中最为引人关注的是萨拉纳特的石柱。释尊最初的说法地在鹿野苑,阿育王在释尊初转法轮圣地敕建了阿育王纪念柱。阿育王石柱为一根独石圆柱(图4),柱头顶部有雕刻装饰,现在残存的柱头装饰收藏在博物馆中用以展示。在其柱头 上刻有四只背对背蹲踞的雄狮(图5-1),在其上部残存的法轮断片可知原来石狮的背上驼有代表佛法的大法轮,但现已遗失。狮子脚下中间层是装饰带,四面雕刻着四个圆盘形的法轮和牛(图5-2)、马 (图5-3)、狮(图5-4)、象(图5- 5),这四种动物间都用象征佛法的法轮隔开;下一层是钟形倒垂的莲花。

阿育王石柱的造型吸纳了阿契美尼德王朝的波斯以及希腊的影响,从中可以看出当时文化交流的情况,制作十余米以上的独石圆柱为印度所特有。

图5-1 阿育王石柱狮子柱头(公元前3世纪,孔雀王朝时代, 砂岩,现藏萨尔纳特考古博物馆

图5-2 阿育王柱柱头四面的动物

在印度最早的佛典【吠陀】¹中独石圆柱也被称为「斯卡巴」或者「由帕」,我认为这是源自印度对宇宙这样的连接天地的「柱」的信仰。特地选用石柱而非木柱,取其恒久之意,用以宣扬强有力的国家统一,是阿育王石柱的最大特征。

1【吠陀】,梵文Veda, 公元前1000年左右到公元前500年印度编纂的宗教文书的总称。原意为「知识」,是婆罗门教的圣典。——译者注

在这里,值得我们关注的是,四只背对背蹲踞的雄狮,这是释尊说法「狮子吼」的象征,四头背对背的雄狮表现了释尊向四方即全世界弘扬佛法,最上面的法轮就是佛法的象征。

阿育王为何修建这样的石柱呢?我认为这与佛典所述转轮圣王这样的统治世界的理想帝王观有关。虽然,阿育王以「法」作为治国宣言,而且阿育王的「法」并不是「佛法」所具有的意义,但是,至少我们从萨尔纳特的阿育王石柱可以看到,石柱的雕刻艺匠体现了阿育王统治理念的「法」与佛法相融合的设计理念。以转轮圣王自称的阿育王将释尊说法之初在全世界弘扬佛法的理念为基础,借「法」 的精神来统治国家。战后从英国独立出来的印度国徽就采用了萨尔纳特的阿育王石柱的设计意象,可见喻义极其深刻。

从阿育王在中国的影响来看,后来在中国阿育王成为转轮圣王,是统治世界的理想帝王的化身,而且中国历史上皈依佛教的皇帝们大都引用阿育王的传说故事。

佛像的起源

从公元前后时期,印度历史、佛教史进入了大变革的时代。在佛教美术史方面,对于有关佛像形成的问题,佛像最早是什么时候、什么地方被制作出来,即关于佛像起源的问题,日本高田修先生做了详细的研究,提出佛像最初产生于1世纪末期的 犍陀罗的说法。自高田修先生提出此观点之后,又过了大概50年,在意大利考古队中对犍陀罗遗址的发掘和苏联调查团在阿富汗的发掘中,出土了各种新的考古资料和佛像。

基于上文所述的考察成果,据我推断,最早的佛像表现形式是在被称作「黄金之丘」,位于阿富汗北部游牧民的王侯墓出土的金币上的图像。根据七座王侯墓中的第四号墓中发现的印度系金币和其他出土品推断,是公元1世纪初期的遗品,金币上刻有犍陀罗语和怯卢语。

关于刻文的读法虽然还颇有争议,但我认为辛岛静志先生的解读更为妥当。²

2(日)辛岛静志氏①見解社、田边勝美『仫像①起源仁学六性七死」,柳原出版,2006年,第55页。

图6-1 蒂拉丘地出土的金币

图6-2蒂拉丘地出土的金币的背面(黄金,公元前1世纪,现 藏阿富汗国家博物馆。

采自【丝路秘宝 · 阿富汗国 家博物馆珍品】)

依辛岛静志先生所言,刻有狮子图像的金币正面刻文为「勇猛的狮子」(图6-1),并在狮子前方刻三宝标和法轮的标记;在刻有转法轮的人的金币背面刻文为「转法轮」(图6-2)。辛岛先生认为金币正面和背面的刻文结合起来可以读作「勇猛的狮子转法轮」。「勇猛的狮子」 称作「释迦族的狮子」,指的是释迦牟尼。像勇猛的百兽之王一样的人就是对释迦的尊称。在正面用狮子本身表示,是采用比喻的表现形式,寓意狮子就是释迦牟尼;在背面「转法轮」的图像上,「勇猛的狮子=释迦=转法轮的人」转着法轮。那个人就像希腊神话传说中的赫拉克勒斯,肩上披着兽的形象。众所周知,赫拉克勒斯是希腊神话中狮子的传奇英雄,这个类似赫拉克勒斯的人转着法轮,而我认为这里说的转法轮的人毋庸置疑就是佛陀释迦。

公元前3世纪以后,在阿富汗、巴基斯坦地区,希腊、大夏王国、印度、巴克特里亚王国成立,在货币和雕刻中常常出现赫拉克勒斯的像。由此可见,对佛教有着浓厚兴趣的希腊人将佛陀和赫拉克勒斯是置于同等重要的尊崇地位。因此,这枚金币上的佛陀像是受了希腊文化影响而产生的最初的佛像。但是,这个佛像也没有出现其他相似的遗例,在那之后也没有传承下来的迹象。因此,给人一种试行错误、戛然而止的感觉。总之,在1世纪初期出现了用英雄人物形象来象征的佛像,在不同文化的交流中佛像诞生了。

公元1世纪以后,印度亚大陆西北部的犍陀罗地区作为佛教的一大中心非常兴盛。犍陀罗狭义上指白沙瓦周边地区,但广义上的犍陀罗地区还包括 其东侧的塔克西拉,北侧的旁遮普、斯瓦特以及阿富汗的贾拉拉巴德与迦毕试等地。在这个广阔的犍陀罗地区,伴随许多寺院遗址被相继挖掘,大量的佛教雕像遗品得以面世。其中,在斯瓦特地区,意大利考古队挖掘出了大量遗迹,诸如有名的布特卡拉 I 号遗址、萨伊特 · 夏利普 I 号遗址以及帕鲁佛教遗址。

对犍陀罗佛教美术编年是一项艰巨的任务,截至目前还有很多不明之处。就佛像来说,现在最古老的犍陀罗佛像是希腊式的,富有写实性的特点,近年根据意大利考古队的成果,经过多次研讨,得知目前最古老的佛像是一组「梵天劝请」的佛传浮雕,大概有十例之多,我认为这组佛像就是最初期的佛像。其全都出土于斯瓦特周边,它们表现出了印度式的特点。在现在的编年当中,早期的佛像是希腊式的,到下一个时代则渐渐显现出来自印度的影响。

不过,从意大利考古队的负责人D. 福契尔发掘的地层看,出现了更为古老的地层,他称之为「制图式」的雕刻风格。其后,继而又出现了「自然式」的雕刻风格。从这组「梵天劝请」浮雕来看,佛陀和普通的佛像不同,上身是半裸的(图7)。

图7 梵天劝请(公元1世纪,出土于斯瓦特,欧洲个人收藏

佛像一般情况下应是全身着大衣、内穿僧祇支,而这组浮雕中的佛像却是半裸上身,从左肩向胸前斜披天衣,脸部丰腴、双眼圆睁;而且肌肉结构也受了希腊的影响,整体浮雕体态饱满丰腴。衣褶采用刻画出平行线排列的手法表现,显然这绝不是写实的造型手法。

这样的表现形式更接近印度古老的巴尔胡特的雕刻风格。虽然称为「制图式」风格,但衣褶采用了线描的方式,头发等也能看出同样的表现手法。这组「梵天劝请」浮雕不就是目前知道的最古老的佛像吗?其制作年代推测是1世纪前半期至中期。

「梵天劝请」的佛传场景中为什么会有最早的佛像?「梵天劝请」佛传的意义是什么呢?故事说释迦牟尼在菩提树下大彻大悟后,觉悟的境界非常深刻,无法用语言来表达,即使向人们解说,也不会被民众所理解,他正犹豫如何去向民众说法,这个时候梵天对释迦牟尼说:「请您为我们说法,通过您的说法人们才能被救助、理解并得道。」这出自于古老的经典传说记载。

有趣的是,在浮雕雕刻中梵天和帝释天总是或站立或跪伏于佛陀的两侧,形成了一对跪拜神的构图。在经典记述中也常有梵天跟在帝释天之后祈祷的情节记载。我认为在这组浮雕画面中,梵天和帝释天向佛陀礼拜具有很深刻的意义。

梵天,即梵天的神,在印度是梵天精神世界的主宰者,是婆罗门教的祖神。婆罗门就是传承了吠陀的祭司阶层,梵天是宇宙的根本原理,将梵天神化了的婆罗门被视为梵天的后裔,位于印度种姓制度的第一阶层,在修行者的心中梵天与婆罗门具有同样的重要性。梵天蓄须,头发卷起扎成螺髻,没有首饰装饰。梵天是印度的最高神,是主宰精神世界的神。

另外,帝释天和梵天不一样,帝释天头上戴头巾冠饰,并有项链和耳环等首饰作装饰。帝释天,即因陀罗神,全名是sakro devanam indrah, 也就是「强大的众神之王」,被称为众神的帝王,印度种姓制度的第二阶层的王侯、武士阶级,是刹帝利的祖神。因此是以头戴王冠和头巾冠饰,身上装饰着首饰的王者姿态来表现的。

在古印度,种姓制度是非常森严的,【摩奴法典】里记述了「没有婆罗门就没有刹帝利的繁荣,没有刹帝利就没有婆罗门的繁荣,只有婆罗门和刹帝利协力才会有辉煌、繁荣的现在和将来」。婆罗门和刹帝利是上层的两个阶级,在祖神梵天和因陀罗的保佑下世界才能繁荣昌盛。「梵天劝请」的浮雕图像中,佛陀收获了梵天和帝释天的功力,两者统归为一,甚至会超过婆罗门教。

释迦牟尼艰苦修行,最后通过深刻冥想而悟道,佛以修行者的形象作为其基本表现形象。决意说法,通过说法教化人民,从而得到安宁,就像一个王者的形象。之所以这么说,是因为在印度王权观念里,王者肩负着社会安宁、人民生活富裕幸福的责任和义务。

在佛像里作为行者和王者,形象相互矛盾,如何统一表现,这是一个很大的问题。觉悟的佛陀和统治理想世界的帝王转轮圣王,经典中也屡次提到他们存在的平衡。例如,佛传经典记载:据说有位占相的阿私陀仙人来谒见净饭王,替太子看相。阿私陀仙人为刚出生的释迦牟尼占相预言说「这个孩子有伟大之相,今后如若在家,定能成为转轮圣王,统领天下,如若出家,定能成为佛陀拯救世人」。另外【涅槃经】中记载了释迦牟尼入灭前,阿难去打听释迦牟尼葬礼的办法,释迦以转轮圣王的身份遗体茶毗后并建舍利塔。像这样佛陀与转轮圣王分别作为精神世界和现实世界的王是完全不同的,但另一方面,将两者视为一体的这种情况也普遍存在。

在佛像里这两个矛盾形象就没有统一过。在经典记载中佛陀像容的特征,即三十二相中,有肉髻相、白毫相、金色相、丈光相、缦网相等。譬如,肉髻相在犍陀罗佛中表现为头发在头顶部扎成圆形,这是佛像的一大特点,表示佛的智慧;而在日本,佛像头发在头顶都变成了圆形团状。肉髻在梵文中称乌瑟腻沙,是头巾和冠的意思。因为,佛陀是觉悟的修行者,因此没有装饰,这点跟梵天相似,但是头发不一样,佛像头发是将头巾和冠堆成圆形,我认为这是受到帝释天的影响。白毫相是在双眉间有白毫,在佛入定时可放出光芒,或是身体放出金光的金色相,表示放光的丈光相。诸如上述这样佛像散发光辉照耀的造型特点,与印度的太阳神苏里耶和毗湿奴神的特点有关系,也与犍陀罗在贵霜王朝统治下吸收了伊朗的宗教,伊朗的帝王使用象征着荣光的背光有着关系。

佛像吸收了印度、伊朗的神和帝王的特点,因此,我认为佛像的三十二相更多表现的是佛陀作为觉悟了的杰出的禅定者,同时用说法和禅定的神通力引导、拯救世人并具有像伟大帝王一样的形象。

犍陀罗佛像的特征和印度教的改观

佛像诞生于公元1世纪前半时期的犍陀罗,在贵霜王朝时代进入了兴盛时期,随着佛教从印度传入中亚和中国,并在此地得到了长足发展。贵霜王朝是由出身于中亚的伊朗系游牧民族在1世纪中期到3世纪中期建立的大帝国,帝国疆域横跨中亚和北印度。虽然贵霜王朝原来在兴都库什山脉的北部 (乌兹别克斯坦的哈尔恰扬最初是贵霜王朝的宫殿遗址),但随着帝国越过兴都库什山脉的德里以南的马图拉并将其作为军事要地被收在北印度的统治下之后,迦腻色迦王定都在普鲁夏普拉 (Prushapura), 即今巴基斯坦北部的白沙瓦。这里建有贵霜王朝大帝国神殿和宫殿,并在此设立了军事基地;在兴都库什山脉的北侧苏尔赫 ·科塔尔 (Surkh Kotal) 以及南侧的贝格拉姆、印度马图拉等地建立了强大帝国王权。

贵霜帝国在第四代统治者迦腻色迦王时期迎来它的鼎盛时代,即公元2世纪中期,此时,正值地中海地区罗马统治的五贤帝时代、伊朗帕提亚王朝 (安息帝国)时代、中国东汉时代、印度南部的安达罗王朝时代。此时整个欧亚大陆政治安定,贵霜王国与东汉、罗马、安息并列欧亚四大强国,贵霜王朝位于中心位置与帕提亚王朝竞争,同时打通陆上与海上丝绸之路,从而促进了贸易繁荣。

特别是作为都城的犍陀罗,通过丝绸之路的贸易达到了经济上的繁荣。犍陀罗位于印度西北部,从整个印度大陆来看处于边境地区。虽然这里是释迦牟尼足迹未曾到达过的地方,但是从北印度到中亚中心,作为贵霜王朝时期的王都而极尽繁荣。正是基于这样的背景,在这个地区犍陀罗佛教美术更加兴盛起来。

贵霜王朝文化的特点之一就是制作神化了的帝王像供奉在神殿。在阿富汗北部的苏尔赫 ·科塔尔迦腻色迦王修建了大型神殿。虽然贵霜王朝的信奉者引进了波斯宗教即琐罗亚斯德教的拜火教信仰,但是却有别于苏尔赫 ·科塔尔的拜火坛,供奉的是迦腻色迦王的帝王像。在距离苏尔赫 ·科塔尔远处的印度马图拉城外建立的马特神殿发现了迦腻色迦王的造像,在碑文上清楚地刻有「大王,诸王之王,神的孩子迦腻色迦」的题记。

遗憾的是,苏尔赫 ·科塔尔出土像和马特神殿出土像的头部现已缺损,已看不出印度文化的造型因素。在印度没有供奉帝王的崇拜信仰,显然,希腊和印度没有将帝王神圣化并做造像来供奉,这应是来自伊朗宗教文化的源流。

非常有趣的是,迦腻色迦王在金币上刻有佛像。金币正面刻迦腻色迦王像(图8-1),背面刻佛陀立像(图8-2)。游牧民族没有文字,而采用希腊文字在金币刻有「佛陀」或「释迦牟尼」。金币上雕刻的迦腻色迦王身着大衣、脚蹬长靴,手放在拜火坛上的全身造像。由此可见,贵霜王朝的造像艺术表现出了来自伊朗的神、希腊神、印度神的三个世界的神,而佛陀作为印度的神,是用人的形象来表现的。

图8 迦腻色迦王金币(黄金,公元2世纪,责霜王朝, 现藏大英博物馆)

就笔者管见所知,在货币上雕刻佛像的只有迦腻色迦王。由此可见,迦腻色迦王对佛教有很大兴趣。在白沙瓦城外有一座称作迦腻色迦大塔的佛塔,在印度被作为最高大的佛塔保存传承下来。迦腻色迦王是否有皈依佛教尚不可知,但是,从中看出他支持佛教的发展是无可非议的。

从迦腻色迦王开始,继而有更多的王公贵族或是富裕的商人阶层争先恐后地在犍陀罗周边地区供养捐资营建大量的寺院和佛像。因此,此地佛教遗迹及佛像数量之多也是不难想象的。

佛教的一大特点是对不同宗教和不同文化采取开放、吸收融合的态度,从而形成了有信仰力的特点佛教体系,这与以佛教的起源所讲的「空」的思想作为根基有关。总之,遇到多种不同宗教、不同文化时,采取不排斥、巧妙地吸收的态度是佛教能够得以更好地发展的主要原因。

图9- 1 佛陀立像(公元2世纪,出土于犍陀罗

贵霜王朝时代制作了大量的佛像。从上述迦腻色迦王像造像风格来看,正面是伊朗风格,衣纹具有特定的图式范样;佛像的五官、身体以及衣纹的表现都极富有写实性(图9-1)。佛像重心放在一只脚,另一只脚随意摆放,这种样式是从希腊传来的,衣纹的褶皱写实自然,脸部也富有写实感(图9-2)。以希腊文化传统作为基准,吸纳了新的罗马雕刻技法,形成了有现实感的写实、自然的风格,从而确立了兴盛时期键陀罗的佛像特征。

图9-2 佛陀头像(公元2世纪,出土于犍陀罗

礼拜者看到这样的佛像时,如同释迦牟尼此时就在眼前,佛陀并非是过去的人,而存在于现实中。佛像唤起了信仰者们这样的心情和感情。想必,工房中的工匠们也是怀着这样的心情来制作佛像的吧。

另一方面,不只是佛像,在犍陀罗佛传艺术中还有大量浮雕雕刻着释迦牟尼佛传故事。在舍利塔的周边有装饰性的纹样和守护神,大量佛传佛雕刻在方形的基坛和圆弧处。或许,当时舍利塔的基坛和圆弧处雕刻出释迦牟尼的生涯故事,与作为原则和右绕仪礼的形式相配合,是从右向左展开佛传故事的浮雕场景的。

最初的佛传画「燃灯佛授记」,是释迦牟尼前生燃灯佛预言其是未来佛的画面。之后,佛传的浮雕制作更加丰富起来,有「投胎灵梦」「解梦」等, 还有「诞生」「灌顶」以及蓝毗尼返回时的故事等等。

在犍陀罗表现释迦牟尼前生的故事即本生故事浮雕较少,更多体现出的是释迦牟尼今生的故事。特别是在被称为「奉献塔」的舍利塔突起部分把释迦牟尼生涯传记连续地表现了出来,这也成为犍陀罗艺术的一大特点。这与佛像写实表现有关,可见 犍陀罗艺术是以对释迦牟尼「现实的」「历史的」描述的思想为背景的。诸如以上提到的这种犍陀罗佛传美术的特点,与在印度巴尔胡特浮雕出现的轮回转世的本生图、佛传图的表现方法不同。轮回转世是无始无终的循环的时间观点,而释迦牟尼悟道、涅槃圆寂理应生涯结束,原本最初是没有轮回的说法。

然而在犍陀罗这个问题已开始被意识到。从「燃灯佛授记」开始,就是按释迦牟尼的生涯连续的时间经过来追述的,最后以「涅槃」「荼毗」「分舍利」「起塔」作为结束。由此可见,这样的释迦牟尼传记故事在犍陀罗具有强烈的表现意识,而在印度内部像这样表现释迦牟尼一生的佛传浮雕几乎不曾见到。我们把佛传看作「释迦牟尼的一生」,这是近代的看法,其中有些意识与犍陀罗人们的认识接近。

佛传的经典是怎么成立形成的?有关这个问题,我想无论如何,就是从轮回循环的时间观点向直线的、历史的时间观点发展改变的吧。我认为这就是印度佛教的犍陀罗改观,这种变化源自犍陀罗。可以说,犍陀罗美术以其独有的表现形式,将「历史化」的理念意识在根深蒂固的、以超越时空的神话世界观为主宰的印度,确立并发展起来。

燃灯佛与弥勒信仰的造型

公元3世纪犍陀罗佛教发生变化,佛像的写实性、现实性样式渐趋衰败,抽象性特征有所增强,或者说出现了多以石灰岩为材料制作的佛像来表现情感的现象。正如前文所述那样,并不是说释尊存在于眼前的这种现实性感觉渐趋薄弱,而是释尊现在已经不复存在,是为了强调释尊过去曾经存在的意识更为强烈。虽然这也完全属于臆测,但是,公元3世纪中期贵霜王朝被波斯萨珊王朝所灭而分崩离析,诸如这样的社会政治混乱以及动荡变化与之都不无关系。

就佛教雕刻而言,特别是在阿富汗迦毕试出土了诸多遗例,如从肩部表现出火焰的、被称之为「焰肩佛」的佛像出现了。作为燃灯佛的遗例之一的迦毕试绍托拉克出土的「燃灯佛授记」小型故事浮雕中就出现了肩部有火焰的一个大型正面的燃灯佛形象(图10)。

图10 燃灯佛授记(公元3—4世纪,出土于绍托拉克[迦毕试], 砂岩)

迦腻色迦王金币上的国王像自身也表现为肩部出现火焰的形象,焰肩是帝王所具有的威光神格化 的表现。燃灯佛也被赋予神格化,特别是圣化了的过去佛。在「燃灯佛授记」故事浮雕中燃灯佛被雕刻成主尊那样的大型佛像,在其左下方雕刻了一个小型的释迦前生和披发青年跪姿像。另外,佛陀的象征物是由五枝莲花在空中组成华盖的形式。这幅画面中,燃灯佛对释迦象征物说:「汝即是将来的释迦佛」,即所谓燃灯佛为释迦授记。

在浮雕的右下方表现接受燃灯佛授记时的菩萨 形的释迦,台座的中央表现的就是弥勒菩萨。在这件雕刻遗品中过去的燃灯佛、现在的释迦、未来的弥勒,即所谓过去、现在、未来三世时间观念与从过去到未来的三世佛的佛陀的系谱。

在犍陀罗制作了许多与佛陀像并存的菩萨像,而这些菩萨的尊格、种类,以作为悉达太子的释迦菩萨和继承释迦足迹后来成为佛陀的弥勒菩萨像居多,其他还有观音菩萨造像。本文在这里主要谈一谈弥勒菩萨。

弥勒菩萨造像在迦腻色迦王铜币「弥勒 ·佛陀」 上刻有弥勒像,还有许多单独的弥勒菩萨像;另外与过去七佛仅添加一身菩萨的造像例也存在,以上大体可以看出弥勒菩萨的特征。从经典来看弥勒信仰,最早的经典Sutta Nipata (巴利语「佛典」,即 南传佛教经典)记述弥勒是一个佛弟子。在【长阿含经 ·转轮圣王修行经】以及【中阿含经 ·说本经】等记述中,在遥远的将来人们的寿命将会达到八万岁之时,就会有转轮圣王出世,同时弥勒菩萨就会降生,释尊对弥勒比丘说:「将来,你就是弥勒佛。」 即所谓释迦授记。弥勒现在作为佛弟子正在修行中,接受了释迦授记并在将来成为佛陀的一个菩萨。耐人寻味的是,佛经记载在遥远的将来弥勒出生之际转轮圣王就会出世,那时,人们的寿命将会达到八万岁。

在犍陀罗美术中所见到的弥勒菩萨形象为头顶结发、手持水瓶的姿势,这是因为据经典记述弥勒是婆罗门出身,这也与弥勒菩萨作为佛弟子是修行者的身份有关。另外,弥勒成为将来佛之时,转轮圣王就会出世,表明弥勒信仰与王权和理想国家的出现相结合成为此信仰的一个重点。转轮圣王是统治世界的伟大帝王,拥有「七宝」,即「轮、象、马、珠、女、居士、主兵臣」,以及「四车」,即「象车、马车、步车和兵车」,不用武力而用「法」即正义即可统治国家,这是一个人们拥有安定与富足生活的理想国度。

【弥勒下生经】中记述理想的帝王出现之时弥勒降生为佛陀,为世界带来繁荣,这样的弥勒信仰不仅为贵霜王朝贵族所接受,而且其对此进行了积极推进。迦腻色迦王的货币上同时刻有释迦佛和弥勒菩萨(但是刻文记述为弥勒佛),犍陀罗的浮雕雕刻中弥勒菩萨的赞叹者就是贵霜族的游牧民族的男女形象,这些男女形象反映和体现了贵霜贵族对弥勒信仰的接受和推进。

不仅在迦毕试,在广义的键陀罗地区也出土了具有弥勒菩萨特征的「兜率天上的弥勒菩萨」浮 雕图。在这些图像中多数弥勒菩萨坐于椅子上,双足交叉成「X」 型,手执水瓶,或者呈说法印(图11)。弥勒菩萨的两侧有游牧民族特征的男女散花供养的情景居多,弥勒菩萨在华盖或者梯形、圆拱形的宫殿所表现的建筑下呈坐姿,画面上方出现了作供养状的各种神像。在建筑物的下方表现交脚菩萨的图像在中国北魏时期曾广为流传,这无疑是来源于犍陀罗迦毕试地区的「兜率天上的弥勒菩萨」的此类图像。

图11 兜率天上的弥勒菩萨浮雕像(砂岩,公元2—3世纪,出土于犍陀罗)

中国将此类图像称之为「交脚弥勒」,我认为交脚倚坐的姿势原是游牧民族表现王者的形象。贵霜王朝的宫殿遗址之一哈尔恰扬 (Khalchayan, 乌兹别克斯坦公元前1世纪的宫殿)出现过交脚倚坐的王侯塑像。虽然在任何经典中都没有记述弥勒菩萨交脚倚坐的姿势,但是,这种想象中的形象却被传承下来并成为弥勒菩萨的造像范式。在美术史学上有「造型语言」一说,这种交脚弥勒也就是「造型语言」的一种。

犍陀罗弥勒菩萨像是头顶结发、手持水瓶的行者的姿势,「兜率天上的弥勒菩萨」表现的是继承释尊的足迹、与释尊同样在降临世界前身居兜率天宫为众神说法的形象,弥勒菩萨是兜率天宫的主人。我认为,信仰者死后,祈愿往生到弥勒菩萨所在的兜率天宫,这样的弥勒上生信仰反映在「兜率天上的弥勒菩萨」的图像中。

交脚倚坐的弥勒菩萨被视为兜率天宫的主人、兜率天宫的王者。

弥勒上生信仰相关的经典是5世纪中期沮渠京声译【观弥勒菩萨上生兜率天经】(通称【上生经】) 仅此一部,其成立时间晚于犍陀罗浮雕雕刻。通常情况下佛教图像常以经典为依据而进行制作,当然也有例外,那就是佛像先于经典成立之前完成制作,或者说两者同时进行。特别是1—5世纪时期这种倾向尤为明显。我之所以将这幅浮雕雕刻称作「兜率天上的弥勒菩萨」,是因为这幅图像在犍陀罗完成于【上生经】成立之前。

恰迪尕尔州立博物馆藏犍陀罗大型浮雕雕刻镶嵌板,画面中央表现了结踟趺坐的佛陀在大莲华座上说法的形象。佛陀周围有许多菩萨形的人物,这些人物形象或作惊奇状、或作思考状。有人提出这表现的是「阿弥陀净土图」的画面,这幅浮雕是近年来争议颇多的图像之一。虽然有人说中央画面的莲座上佛陀是阿弥陀佛,而我推测这幅浮雕画面表现的是释尊的神变像,即释尊入禅定三昧之后放大光明,周围佛国显现、菩萨参集的大乘说法的场面。因此,我认为位于浮雕画面中央大莲华座上的佛陀是与【法华经】【华严经】中的佛身观有关的、永远存在的释迦佛。

本文对此问题无法展开深入探讨,在此,让我们关注一下画面中半圆形的上方的区间画面,在这个中央画面中雕刻了交脚菩萨弥勒像,周围有诸神赞叹,完全表现了「兜率天上的弥勒菩萨」。还有,更为引人入胜的是,浮雕嵌板的最下段区间画面中还出现了放置于台上的佛钵,周围诸人对佛钵作供养礼拜状。由此可见,在这里反映了佛钵信仰与弥勒信仰相结合的一个例证。

释尊成道后接受四天王的佛钵即「四天王奉钵」 的传说故事(图12)。佛钵作为佛法象征的信仰与 弥勒信仰相结合的故事传说在文献记载中多有记述,例如,【法显传】所载:

佛钵本在毗舍离国,其时在犍陀卫,而于数百年后,将经由西月氏国、于阗、屈茨、师子、汉地诸国,还中天竺,并上至兜率天,受弥勒供养,其后至龙宫,及至弥勒成道之时,钵分为四,还移颏那山上。1

图12 四天王奉钵(砂岩,公元1世纪,马图拉出土,现藏马图拉博物馆)

佛钵是佛法的象征,代表着在将来佛钵会奉给兜率天上的弥勒菩萨的信仰。这样来考虑的话,那么从前文提到的恰迪尕尔博物馆的浮雕雕刻嵌板画面来看,中央区间画面表现的是释迦说法,佛法最下面表现的是佛钵供养图,最上面区间画面表现的是兜率天上的弥勒菩萨继承释迦说法的画面。

弥勒信仰与禅定僧密切相关,传说弥勒是瑜伽行派的祖师而倍受尊崇。据说弥勒真有其人,4—5世纪时犍陀罗出身的无著和世亲就是瑜伽行派的祖师,也是该派理论的奠基人,其使弥勒思想体系化。据【出三藏记集】和【梁高僧传】记载,厨宾 出身的僧人或者是与厨宾有关的僧人、禅定僧们都是弥勒信仰者。桑山正进先生曾有撰文详细论述了

这里出现的厕宾就是指犍陀罗。²据推测,犍陀罗非常盛行禅定、禅观的佛教实践活动。通过禅定的修行方式升入兜率天宫的故事传说相当多。³由此可见,犍陀罗「兜率天上的弥勒菩萨」的图像就是在上述背景下出现的。

中国佛教的发展与变化

三国一北魏时代的佛像

因为本文的副标题是「从犍陀罗到中国」,所以,本文最后就佛像是如何传入中国的这一问题做一简要探讨。

显而易见,从现存佛像遗例可知,后汉、三国时期佛像从犍陀罗传入中国,北魏时进行了兴盛的造像活动。在传入过程中值得我们关注的是,佛像从犍陀罗直接传入中国(甘肃省、陕西省、四川省等)。这一进程也并非是由僧侣信仰的佛教思想的传入,而是与佛像有关的宗教信仰的传承,主要考虑公元2、3世纪开始至5世纪释迦和弥勒信仰为中心的犍陀罗佛教对中国的影响。

在这个时代,犍陀罗影响下的中亚地区的僧人,还有在犍陀罗学习佛教的僧人东渡中国,从事活跃的译经活动。虽然当时中国僧人也曾到印度寻访,但是说到研习佛教自然就到了距离中国最近的佛教繁荣之地的犍陀罗。所以,从佛教传来的初期时代,中国所提到的佛教之国——印度,首先是指犍陀罗。应当说诸如上文所述犍陀罗佛教理应原封不动地传入中国,但是,当我们对佛教信仰的对象——佛像进行关注之时,不难发现佛教传入初期,中国对佛教及佛像的融接方式,或者说发展演变形式有着自身的特点。

在中国,并不是将犍陀罗的佛像、佛教美术形态一成不变地接受过来,而是将其移植到中国本土信仰之中。佛塔是印度佛教信仰的最中心的体现形式,在初期,中国佛教信仰的对象就是佛像,但是,中国的佛像并不是独立出现的佛像。中国最初的佛教遗例是后汉一西晋时代(2一4世纪初)墓室出土的副葬品,即摇钱树、神亭壶、铜镜等上面出现的佛像。摇钱树以四川省为中心地域出土物居多,在陶制或石制基座上以青铜浇铸树的形象,但是几乎所有出土物都有残损,当初的摇钱树通高应在1—2米之间。摇钱树树冠上的树枝向四方伸出浇饰成串的钱币图案以及表现主司不老不死的西王母、羽人等神仙像,另外还有表现祥瑞的灵兽类等形象。

在摇钱树的树干、基座以及树冠顶端都有佛像,佛像头顶有肉髻、唇部有胡须,身着袍服、右手施无畏印,这是犍陀罗佛像的形式,与斯瓦特地方的佛像也极为相似(图13-1)。摇钱树与印度圣树信仰相同,都是丰饶多产的象征。我认为,在中国古代,摇钱树是代表着能与天地相通的神灵进行交流的宇宙观为背景的产物。

图13-1 延光四年摇钱树佛像

摇钱树上出现的佛像(图13-2),与主司长生不老、引导死者的灵魂进入极乐世界的 神仙可以一视同仁吧! 这类造像与胡人认为佛像具有比神仙像具有更大神力的信仰有关,之所以这么说,是因为摇钱树上的人物像中戴尖帽的胡人像屡见不鲜。

图13-2 摇钱树佛像局部(四川省,2—3世纪)

另外一处遗例便是长江下游地区墓室出土的神亭壶,或者也称之为魂瓶的青磁壶(图14)。神亭壶制作年代在三国至西晋时期,壶身上部有门阙和楼阁,周围有奏乐人物,壶口装饰着小鸟和小壶。神亭壶的鼓腹部和壶口部有鸟兽、神仙像混织的佛像。虽然关于神亭壶究竟具有怎样的意义或目的众说纷纭,但是这与神仙思想密切相关,是将死者的灵魂带往仙界、天上世界的这样一种功能之物。1

1 〔日〕小南一郎「神亭壺匕東具①文化」『東方学報』六五,1993年。

图14 西晋青磁神亭壶

神亭壶上的佛像结禅定印,身旁两侧有狮子。佛像位于莲花座上应结踟趺坐,但是,饶有趣味的是佛像的脚部完全没有表现出来。有的佛像只有胸部以上(不确定是禅定印),而结禅定印的佛像也仅有上半身,莲花、莲瓣表现得很大很夸张。依据金子典正的研究,神亭壶上的佛像极有可能表现的是莲花化生的佛陀像。莲花化生是从莲花中再生,在犍陀罗美术表现中可以看到类似遗例。但是,在犍陀罗美术中并没有出现佛陀形象的莲花化生。依据入泽崇先生的研究观点,佛陀象征死者的灵魂²,也就是「佛」,亡故的人的魂魄转变为佛,是人们祈愿其升入仙界的一种表现吧。

正因为如此,初期中国接受佛教的过程首先是看到佛像之初就与固有的神仙思想密切融合,甚至 可以说佛像本身就被作为一种信众死后灵魂升天、进入天上世界的再生信仰相结合而广为接受。到了五胡十六国时期,制造了许多小型金铜佛,这是中国北方以胡人为中心佛教信仰的产物。

最后,我还想谈一谈北魏时代的佛教造像。5世纪鲜卑族建立北魏,统一中国北方,形成了强大的国家政权,佛教被北魏统治者积极接受并与国家统治理念相结合并置发展。据【魏书 ·释老志】记载,北魏佛教的最高长官「道人统」法果最常宣扬的一句话是:「太祖(道武帝)明睿,好佛道,正是当今的如来,沙门应予尽礼。」³

1 (日)金子典正「三国~西晋時代①神亭壶比双石仫像七成立①背景」『仫教墓術」二九七号,2008年。

2 (日)入澤崇「仫七靈一江南出土仫飾魂瓶考」「龍谷大学論集』四四四号,1994年。

3 (北齐)魏收:【魏书】卷114【释老志】,中华书局,1974年,第3035页。

意思是说道武帝是个很好的皇帝,是活着的佛,僧人们都应当大礼参拜他。因此,「当今如来思想」出现以来成为北魏佛教的一大特色。

太武帝时期因佛道相争实行废佛活动,不久之后文成帝时期(452 — 465)又复兴了佛教。文成帝时期在平城五级大寺内铸造释迦立像,各长一丈六尺,虽然现已不复存在,但是,北魏当时社会以「当今如来思想」为主导的「帝身如佛像」的事实可窥见一斑。

北魏佛教史上将「道人统」改为「沙门统」是在460年,当时担任道人统的犍陀罗僧人师贤去世,由北凉出身的昙曜继任,改称为「沙门统」。昙曜向皇帝建议在平城郊外建造五体大佛,文成帝和平初年(460),魏帝命昙曜于平城西边武州塞凿山石壁,开窟五所,镌建石像各一,这就是闻名于世的山西大同云冈石窟开凿之始。昙曜五窟也就是云冈石窟第16—20窟的大佛窟,这五体大佛就是自太祖道武帝开始到文成帝时期的北魏五任皇帝的象征。

昙曜五窟大佛造型表现富于力度和量感(图15-1), 是代表北魏佛教纪念碑式的造像。其造型样式是5世纪中亚佛像样式,同时吸收了北凉样式的因素。佛像表现的是帝王形象(图15-2),从中又可以看到犍陀罗佛像的影响,反映了印度的转轮圣王的理念问题。

图15-1 云冈石窟第20窟 张冬萍摄影

图15-2 云网石窟第20窟大佛头部

但北魏佛教的「当今如来思想」,即佛像被喻为现实的皇帝,佛像因此产生了巨大的变化。

云冈石窟的五体大佛通高13.5—16.8米,有立像、坐像、交脚像等样式,究竟哪身大佛是哪位皇帝的真容,虽有推论但最终不得而知。佛像的尊格并不甚明确,最多不过是【法华经】中所讲的永远存在的释迦佛与弥勒菩萨,以及弥勒佛等。云冈石窟中最为明确的是第17窟的大佛,交脚倚坐姿的菩萨像,这毋庸置疑是弥勒菩萨。以前曾经见到过的交脚弥勒菩萨像的源流是在犍陀罗。但是,在犍陀罗并不是将所有交脚菩萨像都称之为弥勒菩萨,中国北凉、北魏时期「交脚弥勒」不过是造型意义上的语言方式而已。

图16 云网石窟第17富明窗东侧太和十三年龛(采自京都大学人文科学研究所编著,中国社会科学院考古研究所编译:【云冈石窟】 [第二期第十二卷第十七窟],科学出版社,2016年)

云冈石窟第17窟明窗东壁有太和十三年(489) 题记的佛龛,上下两层龛内有造像(图16)。上层龛有交脚菩萨和左右两尊半踟思惟胁侍像,下层龛内造像为二佛并坐。造像题记表明是弥勒菩萨、释迦佛和多宝佛,交脚弥勒菩萨与【法华经 · 见宝塔品】中所记释迦多宝二佛并坐像而得知。云冈石窟多见交脚弥勒菩萨像与二佛并坐像,由此可见,其造像背景与弥勒信仰和【法华经】为基础的释迦信仰有关。县曜五窟以及第六窟等窟许多主题都表现了释迦佛传场面,传统的释迦信仰的美术来自【法华经】思想。

后来,孝文帝(471—499)推行汉化政策,进行服制改革,废胡服着汉服。因此,佛像也从以往流行的印度式服饰变化为中国汉民族服饰。从佛像略显量感的躯体表现来看,佛像着厚重外衣,并以线条来强调和表现衣纹,使佛衣具有平板、抽象的变化表现。至此,中国式佛像诞生了。

太和十七年(493)北魏把都城从平城迁往洛阳,北魏实际成为统治中国北方的王朝,在皇帝和贵族的主张下在都城洛阳近郊开凿了龙门石窟,其中最早营建的就是古阳洞,窟中主尊像为佛坐像和两尊胁侍菩萨立像,左右侧壁开凿了三层的多佛龛,龛内有坐佛、二佛并坐佛、交脚弥勒菩萨像等,各佛龛处都刻有题记,充分体现了贵族出资捐赠造像的实证。

例如,上方的佛龛内有一处题记是讲一位叫长乐王夫人尉迟的人出资造像的(太和十九年即495年),题记为「长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛撅造像记」造弥勒菩萨像一躯。也就是为了亡故的儿子的灵魂早日升入弥勒菩萨的天上世界的祈愿而造像的。由此可见,弥勒信仰在中国是与神仙思想、升仙思想相融合的。

龙门石窟天井都表现了千佛以及天衣舞动的飞天,窟顶的天井部表现了大的莲花图案(图17),莲花是天国之花,象征天上世界。莲最早从印度传入,正如林巳奈夫氏所认为的那样¹,中国在前汉时代莲花就被赋予天上世界的花的寓意。

1 (日)林已奈夫「中国代记书计石蓮①花①象微」「東方学報」京都、第五九册,1987年。

图17 龙门石窟宾阳中洞窟顶全图(采自【世界美術大全集 · 東洋编13 ·4≥下(1)】)

龙门石窟的天井图像中表现了天衣舞动的天人形象,同时画面各处都有与莲花植物纹样相结合的天上的花、放光的花,而且与中国古有的传统云气纹样相结合,从而产生流动感与生命感极强的不可思议的植物云气纹样。在这些纹样中出现了在从莲 花中显现脸部或上半身的化生天人,正是前文提到的造像题记所言「无碍境胜游」「天上诸佛托生」那样的情景表现,为了升入仙境,死后灵魂能再生于弥勒菩萨、诸佛所在的天上世界的一种祈愿。

信仰者死后,祈愿再生于兜率天宫的弥勒上生信仰在【法华经】中也有记述,如【妙法莲华经卷】第七【普贤菩萨劝发品第二十八】记述如下:

若有人受持、读诵、解其义趣,是人命终,为千佛授手,令不恐怖、不堕恶趣,即往兜率天上弥勒菩萨所,弥勒菩萨有三十二相大菩萨众所共围绕,有百千万亿天女眷属,而于中生,有如是等功德利益。1

正如上文所述,有着强烈弥勒信仰的人亡故后,由千佛授手引导进入兜率天上的弥勒菩萨之地轮回再生,这在【法华经】中也有记述,可见,北魏时期,以【法华经】为主的释迦信仰和弥勒信仰相结合的佛教信仰极其盛行。

以上通过佛像和佛教美术表现对犍陀罗佛教在中国三国、北魏时期传承脉络、流变融合进行了阐述。6世纪以后,随着犍陀罗佛教的衰退,从北齐开始,中国与中印度、南印度交流变得活跃起来。隋唐时期,随着中国与印度内部的交流,佛像、舍利塔与王权紧密结合,产生了造像活动,关于这一点,肥田路美女士曾撰文有精彩论述²,拙文不再赘述。本文中我关注和强调的是,佛像的造像、造型是在佛教思想、佛教信仰以及接受它的民众的民族性,还有历史、政治和社会等多方面的相关环节中展开的,如果大家对此能有所明解,正是此文所要表述的主旨所在。

1【大正藏】第9册,第61页。2〔日〕肥田路美『初唐仫教美術①研究』,中央公論美術出版,2011年。

附记:本文译自【佛教史学研究】第57卷第1号(2014年11月)第75—105页。译者根据文章内容需要增补了部分图版。本文图版均为敦煌研究院敦煌学信息中心王佳拍摄,在图版资料查找和拍摄过程中得到敦煌学信息中心夏生平主任的支持和帮助,在此一并表示感谢!

宫治昭 著 (日本名古屋大学)

李茹 译 (敦煌研究院)