今天故事的主人公有点特殊,她来自后台评论区,是我的粉丝,一位90后小姐姐。

她的名字叫王冬杰。她在后台给我留言:我把自己的故事写了下来,可以投给你们吗?

她是一名「东方美女病」的患者,这个病的男女患病比例大概为1:10,而且最喜欢挑年轻女性下手。

王冬杰告诉我,这个病太狡猾了,喜欢模仿一些常见疾病,每当女孩们发现时,已经走错了好几个岔口。

她想把自己治病的故事记录下来,就是希望让别人少走些弯路。

对了,这篇故事里,她决定用真名来记录,这是她和我共同的决定。

当我在手机备忘录里打下这行字的时候,我身体里超过70%的血管正在「闭合」。

如果把一条血管看成是一扇门,每一秒,我体内的这些门都会关上一点点。

而被关在门外的,是我活下去必需的血液、氧气、各种营养物质。

当这一扇扇门完全关上,我的各个脏器就会因为没有营养供给,停止工作。我的生命会在数小时到几天之内终结。

这就是属于我的、可预见的未来。

我今年32岁,第一次知道自己身体里无时无刻响着这么一个「死亡倒计时」的时候,29岁。

2019年夏天,8岁的儿子突然问起我,「妈妈你是不是不会生小孩了?」

我说要是不会生小孩,你是怎么来的?一追问才知道,学校里有小朋友的妈妈怀了二胎,下个月要再生个小弟弟。

小孩子之间什么都喜欢比一比,儿子就想让我也给他生个小弟弟或者小妹妹。一番话逗得我哭笑不得。

晚上,我和老公聊起了儿子的想法,就商量着先去医院体检,再考虑要二胎的事。

那本是一次充满喜悦和憧憬的检查。做完常规检查,我顺口和医生提,我脖子总痛,医生一边写病历一边说,那等下去做一个颈部超声看有没有问题。

检查做完没多久,我被叫进了医生的办公室,他捏着我的片子,说了一大堆我不太能理解的话——

「颈动脉血管增粗,血管壁增厚,管腔狭窄百分之七十三,怀疑是大动脉炎。」

我的生活就此按下了倍速键。

听到这病的名字,我第一反应是,发炎,那我吃点消炎药不就行了?

但医生接下来的话让我隐隐感到不安,「这是一个发病率很低的病,治疗起来也非常复杂,最好还是去北京的大医院看一下。」

我一听「北京」就有点懵,在我的概念里,北京是一个远得与我完全无关的地方。

我是一个土生土长的农村人,河北省沧州市下边代管的任丘市,有个苟各庄,那是我住了三十几年的家。

我从出生就在那,从没走远过。

北京是繁华、先进,但很多时候这也和一个事情的严重程度挂钩。

我特别不可思议地问医生,发炎在这不能看吗?我看那些病得很重的人都不去北京,当地医院能看就看,不能看就回家等死,我这个大动脉炎严重到要去北京才能看?

医生说大动脉炎,普通的医院压根没有这一科,建议我去北京的安贞或者协和看。

协和,这在我的认知里是最大的医院了。我拿手机随便搜了搜,看到有人说,到协和的很多都是治不好的,我有点难受,我不到这个份上啊,就和老公商量,去安贞吧,全国有名的心脑血管专科医院,治个动脉发炎没啥问题。

我打电话过去咨询,对方让我挂血管外科,我在网上挂了第二天上午九点的号。

号定了,我和丈夫只能买半夜的站票往过赶。

到达北京站的时候是半夜三点,跟我想的完全不一样,这个点的北京依旧吵闹,到处都是人,不断有人凑到我和老公跟前问,住店吗?出租车走不走?我和老公一边拒绝一边找可以歇脚的地方。

半夜三点的火车站,有很多刚到的旅客靠在栏杆边休息

火车上站了3个多小时,腿早麻了,我们在火车站外的广场上找了一个角落坐下来,等地铁开。

夏夜的火车站广场,人多,蚊子也多,我看着来来往往的人群,终于喘上口气。

广场中央立着一根笔直的旗杆,仰头能看见淡蓝色的天空里,一面五星红旗轻轻飘动。我一下有点不好受。

这是我想象中的北京,又好像不是。我对北京的印象还停留在小学课本上印着的天安门、人民大会堂、英雄纪念碑。我记得天安门前,毛主席像会发光;英雄纪念碑好像有几层楼那么高。

我一直想来亲眼看看这些地方,可如今到了这里,却不是来兑现这些儿时的记忆。

如果我这趟是来北京玩的,我要去天安门看升旗,要爬长城,吃烤鸭。但此刻,那个没听过的病挤占了我的脑袋、眼睛,我完全没有心情好好看看这个就在我眼前,慢慢苏醒的北京。

天亮之后,安贞医院,是我唯一的目的地。

我第一次知道医院可以这么大。

光一层楼的地格子,就能划出好几个我们村的卫生室。

村里的卫生室就几节柜台,摆着常见的药,一张桌子上放个血压仪、几根体温计,大家有个头疼脑热的大夫开几包药或者扎一针就完事了,看个病用不了半小时。

现在,安贞医院大厅内,一眼望去,九个挂号窗口每个都伸出一条长长的队伍,这么多的人我只在我们村赶的大集上见过。

我和老公像两只无头苍蝇,得大声吼才会有人听见我们说话。

我在导医的帮助下取号、问诊、缴费,跑完这几项,拿着血管外科的检验单子,带着急喘站在cta室(CT血管造影术)门口。

这里的人比门诊更多,队伍一直伸到门口。我拖着有些发麻的腿,紧紧拉着老公的手,生怕人群把我俩冲散了再耽误时间。

这一等又几十分钟,可轮到我还是没能做成检查。

原来这一趟只是开预约单,真正的检查时间是三天后的下午。等于我们来了一趟北京,只开了一张预约检查的单子。这在我们小县城是无法想象的。

我和老公立刻就决定了,只要是「等」的时间,都先回家。北京的吃住有多贵我是能想象的,怕就怕我的想象也赶不上现实的价格。钱得花在刀刃上。

回到家,我一连几天觉都睡不安稳,这究竟是个什么病?一个动脉发炎怎么这么大阵仗?会不会是我们这小地方医院误诊了?

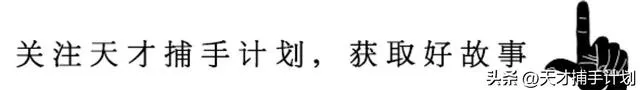

检查做完的第四天,我终于领到了那张来回折腾好几趟才出结果的单子,却不敢看,手心里攥出了一把汗。我强撑着一抬眼,白纸黑字就落入了眼中——符合大动脉炎改变。

安贞医院的确诊报告单

我感觉心里一下塌了,周围都是人,我却控制不住地掉眼泪,赶紧用手捂住脸。

老公见状,连忙拉着我返回血管外科,医生扫了一眼片子,说基本确诊是大动脉炎,但接着着急地提醒我们,「这属于风湿免疫科的治疗范围,你们得马上转去风湿免疫科。」

因为一开始电话咨询没有说清楚,我们居然从一开始就挂错科了!病情瞬息万变,我们这几天已经耽误了很多时间,这消息无异于晴天霹雳。

我和老公根本顾不上哭,都没缓过劲来就赶紧跑去风湿免疫科。更紧迫的还在后面等着我。

风湿免疫科的女大夫看了,说要把我所有的动脉血管都查一遍,我得住院。

我被一种巨大的恐惧笼罩,整个人都蒙了,我问她我到底怎么了?血管发炎用消炎药不行吗?根本不知道自己在面对什么,该说什么做什么。

女大夫耐心地给我讲解,说人体内的大动脉遍布全身,负责运输血液,氧气和各种营养物质。一旦动脉血管发生水肿,整个血管壁慢慢增厚,最后血管腔会彻底闭合,变成一根近乎实心的管子。

患者一开始感觉不明显,只会偶尔觉得乏力,但随着堵死的血管越来越多,五脏六腑失去养分供给,慢慢衰竭,人的生命就会进入倒计时。

这种病在医学上叫多发性大动脉炎,发病的一般多为青年亚洲女性,所以又叫「东方美女病」。患病率只有二十万分之一,而我恰巧,是那二十万人里的一个。

「我多久能治好?

「没有治愈的可能,最多控制住病情的发展。停滞不前,就是最好的结果。」

我不再发问,女大夫的最后一句话我听得清清楚楚,我得和我自己的血管赛跑,只有一直跑在血管闭合前面,我才能活。

我突然意识到,我可能再也去不了语文课本上描绘的那个北京了。

我住进了比家里敞亮的病房,因为是女病房,老公每晚9点后就不能待了。

我让他去找个小旅馆,但老公还是舍不得,为了省下100块,他每晚就在医院里找个角落凑合睡一宿。

铺天盖地的检查向我袭来,我还记得第一次做核磁时吓得够呛。

做检查的单子几乎贴满了一面墙

狭长的走廊里,一列歪扭的长队,护士不时出来叫号,一次十个人,我们排着队进去,气氛会在进房间的一瞬冷下来。

一个医生坐在我对面,动作迅速地给我扎上留置针,那个针管大概有我妈妈纳鞋底的锥子那么粗。我看了眼手腕,小幅度地迈步,走向更里面的房间。

屋里的温度比外面冷许多,顶上,几盏白炽灯冰冷的光散下来,把一切都照得惨白。

房间里就剩下我和做检查的医生,他嘱咐我,「不要紧张」,但我忍不住。

我看着他拿出一个更粗的高压注射筒,接上我手腕的留置针,然后我被戴上耳罩,那些和这个世界最后的微弱联结也消失了,取而代之的是嗡嗡的轰鸣声。

我感觉机器在挪动我的身体,马上,我什么也看不见了,我仿佛平躺在一个巨大的铁桶里,身体不再受我的控制,只感到一股热流窜过全身。

住院十几天后,我的各项检查终于都做完了。

检验炎症的初级标准是红细胞沉降率,正常女性在0-20之间,我的红细胞沉降率到了108。

最糟糕的还是大动脉,不是某一处,而是全身上下。我的颈动脉、肾动脉、锁骨下动脉,都出现了不同面积的结节和闭塞,最严重的肺主动脉,肺部左上和右上血管已经重度狭窄,有76%的肺部血管已经堵住了。

我一直以来居然只在用剩下24%的血管来呼吸。

主治医生把我叫到了办公室,说像我这样第一次检查就已经这么严重的,他还是头一回见,问我以前有没有生过什么病。

我仔细地回想,心渐渐沉了下去。我回想起很多瞬间——

体育课上,哨子一响,所有同学都卖力地跑起来,只有我上气不接下气,最后一个撞过终点;大家一起玩跳皮筋,也只有我从来没有连续跳完过整个拍子……

这些情况很多,但每次都不严重,我以为只是我体能不行,就没多想。

现在看来,这种种异常都和我十岁那年得过的一次肺结核有关。

当时输液一个月,又吃了一年药,最后拍了个胸部CT,看着没问题了就停了药。但从那以后,我偶尔会胸闷气短。

医生说有可能从那个时候我肺部的一些血管就受损了。80%的动脉炎患者在早期出现过感染症状,感染会引起主动脉、分支动脉的过敏性炎症。

让我被大动脉炎缠上的,竟然是小时候没好利索的一次肺结核。我有些懊恼,但更多的是震惊。这样一个没被重视的病就像一早在我体内埋下了一颗定时炸弹,此刻终于炸响。

医生给我提供了三种治疗方案——

第一种,生物制剂,一支820元,根据体重来评估一次的用量。每10kg体重需要用一支,我的体重一次需要用七支。这还只是一个月的疗程。

这种药因为要在住院部输,所以每个月都要办理住院。我立马喊停,我用不起。

第二种,服用免疫抑制剂和激素。同时,为了抑制激素带来的副作用,要一起服用防止骨质疏松,和保护胃黏膜的药。一个月加起来要四千块。

「有没有便宜点的?」我知道自己正在讨价还价的是什么,但对于我来说,看病的时候我确实没有办法只考虑病情本身。

医生说,还有一种更便宜的叫环磷酰胺,但这种药物对女性的副作用太大,会引起卵巢早衰,闭经,甚至是肝肾的损伤。医生也劝我,才30岁就用这个药太可惜了。

我只能选第二种方案。

很快,我发现激素的副作用远超我的想象。仅仅服药三天后,我的血糖空腹时就能达到17。吃几口饭,数值就能飙上20。

我的身体像一个巨大的角斗场,除了病菌外,不同药物之间也在互相搏斗,它们把我的身体斗得千疮百孔,激素正在由内而外加速摧残我的身体。

我之前是个特别喜欢吃甜食的人,但现在,所有水果、甜品一律从我的生活里消失了。

有一次,我实在没忍住,捡起老公和儿子吃剩的瓜皮,就着泛白的瓜瓤啃了几口,仅剩的一点点汁水含在嘴里,我竟觉得特别甜。

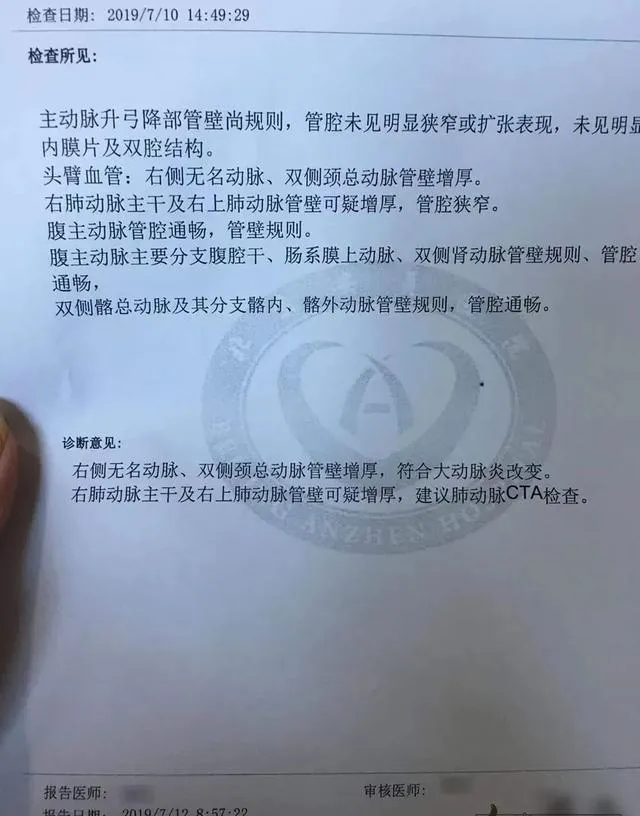

为了平复血糖,我开始打胰岛素,每天都要打很多次,医生和护士不可能围着我一个人转,到后来医生教会我,我就开始自己给自己打。

我的大腿、肚子上,布满了密密麻麻的针眼和乌青,有很多是因为我手法不熟练,没扎准位置。

打胰岛素时留下的针眼

一次,我不小心扎到了毛细血管,拔出针以后,那个针眼慢慢往外渗血,像是鼓出来一滴眼泪。我用手指抹掉,一会又鼓出来一滴。

我问自己,为什么要忍受这些痛苦,仅仅是为了活下去吗?终于承受不住,这些天的委屈、无奈和着眼泪都流了出来。

老公听见声音跑进来,见我蹲在地上哭,怎么都叫不停,他也突然烦躁起来,冲我大声喊着,「你委屈什么?你哭有什么用?你知道我们花了多少钱了吗?你知道你这一天光吃药花多少钱吗?你委屈你别生这样的病呀!」

病房里还有别的病人和家属,我一句话都说不出了,所有的情绪一下哽住。

夜里,老公到楼道里睡觉,我一个人躺在病床上,用被子蒙着头才敢再哭出来。

我其实不怪他发脾气,一个月四千多的药,对我们来说压力确实太大了。

老公在工厂里一个月才挣四千,我在药店站柜台,一个月挣两千。六千的工资除去药费,还有每个月要做的检查,真的所剩无几。我们还有一个儿子要养。

哭到半夜,我忍不住给老公发微信:我们不治了吧,太贵了,治不起。

在医院住满18天以后,我带着一大堆药回家了。

这是我一个月要吃的药,大概4000元左右

我按医嘱定时打针,按时吃药,可副作用丝毫没有缓解。我渐渐感觉到,这个病正在把之前的我彻底毁掉。

以前,我是个特别爱美的女孩,出门扔个垃圾都要把口红涂好,每天都会把辫子梳得像模像样,再搭配好衣服鞋子才出门;遇到好看的花、风景,都会拍下来。

周围的人都觉得我是开心果。我在药店上班,附近来买药的阿姨基本都认识我,也都很喜欢我,她们总说:「这个姑娘笑得最甜,穿得也好看。」

现在,我不敢照镜子,我在激素的作用下胖了25斤,浑身肿得像发起来的面团,没办法再把自己塞进漂亮的裙子里。我也不爱梳头发了,我的头顶秃得厉害,每天起床后我下意识去摸枕头,总有厚厚一把头发。

药物副作用引起了红疹和掉头发

更要命的是,免疫抑制剂带来的恶心、呕吐我没法控制,常常上一秒还在招待顾客,下一秒就把顾客丢下转身冲进更衣室,抱起提前准备好的垃圾桶呕吐起来,留下原地目瞪口呆的顾客和同事。

村里的药店没有厕所,有时候同事们正在房间里吃饭,我碰巧冲进去吐,同事们就会一脸嫌弃地看着我,没一会儿,我的身后就会传来重重的摔门声。

这样的次数一多,我明显感觉同事们对我有很大意见,当晚,我就收到了店长的红包和表达关心的消息,三两句后她委婉地提出,希望我能主动离职,不要耽误业绩。

就这样,我被辞退了,只能先呆在家把全部心思放到治病上。

每个月我都要去北京做常规检查,再调整药量。连续几个月后,医生也知道我来北京一趟不容易,主动提出加个微信,以后就在当地做检查,把结果拍照发给他。

再去复查的时候,我的病情控制得还算稳定,但肺动脉的情况依然很糟糕:左上和右上的血管已经堵死了,正常人的血氧饱和度在95%-98%之间,而我的一直在95%以下。

再这样下去,很有可能会给身体的呼吸系统造成永久性损伤,各处器官也会逐渐枯竭。

这时,医生给我指了一条生路:去协和,做「球囊扩张术」——就类似把一个球放进闭塞的动脉血管里,再往球里打气,让球把粘连的肺动脉撑一撑,扩一扩。

这个手术最直接的作用,就是缓解我肺部血管血液不流通,血氧低的情况,让我呼吸起来能轻松些。

这对我,绝对是个救命的机会。

但手术的费用让我又一次打了退堂鼓——差不多是全家老小两年不吃不喝的钱。

我回去和老公商量,老公一口答应了,说对身体好那咱就做,但得和咱妈问问,能不能借点钱。

从我住院,家里早就是入不敷出的状态,婆婆一听要借钱就急了,她先是拒绝借我们钱,又让我们放弃向别人借钱的念头。

「万一手术失败,岂不是人钱两空?你老公一个人可怎么还这个钱?冒这险干啥?」

那段时间,在婆婆坚决的的态度下,老公的情绪也变得很低落,他觉得我生这个病是倒霉,他作为我的丈夫比我更倒霉!别人家的媳妇都健康壮实,怎么就我得了这么一个烧钱的病?

婆婆这边不愿意借,我更没有办法向我父母张嘴,父亲为了贴补我看病,本是退休享福的年纪,又拖着一辆车子去收废品。他的手粗糙得像层砂纸,污泥嵌进指缝里怎么洗都洗不干净。

爸爸收废品的车子,他清早出去,能收整整一车

我想了又想,回复医生,手术我不做了。

医生一直劝我,说你的肺部已经很严重了。我怎么会不知道呢,那种痛伴随着我的一呼一吸,每一下都在提醒我,我是个病人。

但我只能告诉医生,「我已经习惯这种感觉了。」

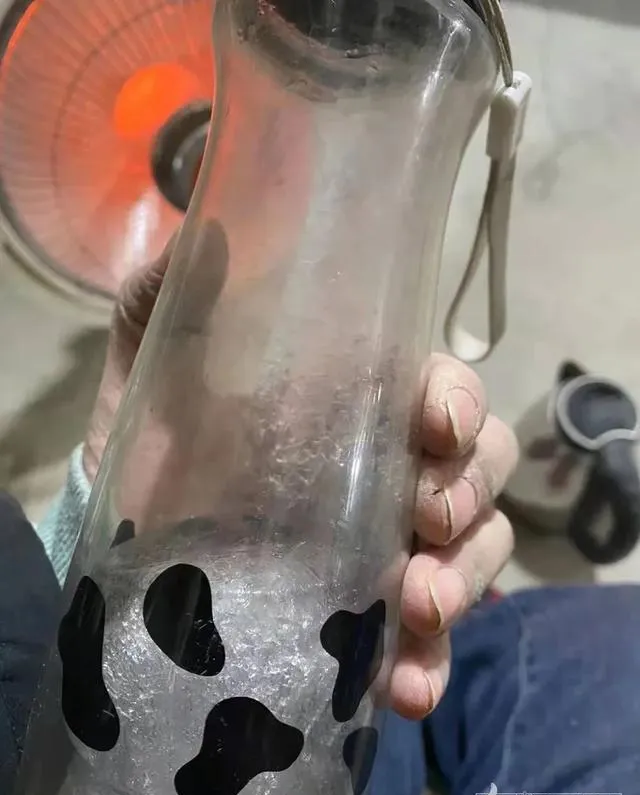

我买了一个制氧机,1000块钱,每天吸氧三到五个小时。就放在家里的土炕上,是整间屋子里最贵的东西。

我至今还记得第一次用上吸氧机的感受。

我躺在炕边,制氧机就放在炕下边。管子刚插入鼻子时,特别硬,鼻腔内很不舒服,我下意识就要拱鼻子。

可当制氧机的氧膜浓度到92%的时候,那种从胸口一直延伸到背部的沉痛感不见了。

我开始贪婪地吸气、呼气,一口接一口,第一次感觉到维持生命的「氧气」的存在。

药房的工作丢了之后,家里基本靠老公一个人撑着,想继续治病,我必须得有一份自己的工作。

我又找了一份工厂的工作,一边吸氧,一边上班。工厂的工作比药房辛苦得多,我要用一个两米的织机织出人工草坪来,有断线的地方要重新缝补,最后再一卷一卷打包码起来。

工厂里的线轴,架子上的空了,就要自己把新的换上去

每天12小时工时,两班倒。

工厂是用彩钢搭建成的简单厂房,因为要用货车装货,厂房两边没有安门。每到冬天,夜里的大风成宿成宿贯穿而过。我把自己裹得像一只熊也抵挡不了。

这样每天重复着上班、吃药、打针、吸氧这几件事,时间久了,我似乎真的习惯了动不动就「喘不过气」的感觉。

最开始干活,我边干边呕吐,想着孩子,想着父母,咬牙撑着也过来了。

直到有一次,轮到我值夜班,那天正好下雪,我半夜起来吃药,打开保温杯,发现杯里哪还有什么热水,都冻成冰了。

保温杯的照片找不到了,这是工厂里的水杯,刚接完水没多久就结冰了

我一下子绷不住,掉了几滴泪。它们很快也在我脸上结成了冰。

我似乎连好好哭一场也很难做到。

我怀念以前没生病的日子,那时候工作轻松,我又是个闲不下来的性子,下班后绣十字绣、利用业余时间考驾照、又报了会计班。

而现在,我所有的空余时间都在使劲——使劲赚钱,使劲治病,使劲赶在血管全部闭合之前多喘两口气。

我的手变得不像我的了

可命运并没有放过我。转眼到了秋天,每年这时候我都会带着儿子去公园看小海豹,我想着今年怎么也得把这一天给坚持住了。

可惜事不如人愿,就在出发前几天,一天早上起床,我突然发现自己的左腿抬不起来了。

我和老公连忙去市里的医院,骨科大夫一看就说,吃了这么多激素,肯定得骨质疏松,这对股骨头的影响太大了。

股骨头是连接大腿根和骨盆之间的骨骼。人体的所有直立活动,都靠它支撑。而我的这两块,做完核磁后显示,已经坏死。

我一下子懵了,第一次很没出息地当着医生的面,哭出了声。

小城的人际关系简单,大家说话不避讳。自从我瘸了腿,出门总能听到身边有人小声嘀咕。

给儿子去开家长会,其他家长们会小声议论某某的妈妈怎么瘸了?

去超市买个东西,会有人在背后说,挺好的姑娘,怎么是个瘸子呢?

我不敢回娘家,怕父母看到我会伤心难过,打电话发视频也开始报喜不报忧。

堂弟要结婚了,姐妹们都在帮忙布置新房,我只能一个人坐在角落打气球。

晚上吃饭,兄弟姐妹们招呼客人端菜端饭,我还是只能坐在角落里。叔叔伯伯们问我怎么不过去帮忙,我只能老老实实回答,我腿疼。

饭后大家都出去放烟花,我妹妹喊我,「大姐快来,给你留着呢。」我挪着步子过去,刚点燃一支,没来得及躲开,烟花就在我边上绽开了。

我站在那儿,有些尴尬,也很无措。小孩子们都笑我,像只笨拙的企鹅。

儿子似懂非懂地看着我怪异的变化,轻声跟我老公说:「给妈妈买个轮椅,我们推着她去公园。」

儿子觉得,看小海豹是我们之间的约定,他不能把我落下了。

2019年,确诊大动脉炎前的最后一个夏天,我和儿子在廊坊市自然公园

在确定我真的去不了之后,小家伙放声大哭,他问我,「是不是因为我要弟弟妹妹,妈妈才生这么严重的病?」

我不知道该怎么回应儿子,他继续带着哭声说:「那我不要弟弟妹妹了,只要妈妈好起来。」

我轻声安慰他,「没事的,妈妈只是在闯关,就像你玩游戏一样,要一关一关地闯过去,才会好起来。」

儿子挂着眼泪说:「那我要给妈妈加油。」

股骨头坏死以后,我被迫停用了激素,不得不去北京寻求新的药方。

2021年10月28日,我去北京复查,碰巧疫情复发。

我腿脚不便,本打算拼车去,不料当天夜里十点半司机来了电话,受疫情影响,外地车辆不允许进京了。

病情经不起耽搁,我和老公连夜买了火车硬座往过赶。那辆车上人异常得多,空气都是黏糊糊的,我两腿又麻又疼,坐不了太长时间就要起来站一会儿。

疫情期间,家属不能再陪同住院了。当晚,我一个人在医院里做肺部增强ct。

我对造影剂里的碘有些过敏,医生扶我起来的时候,我突然感到一阵眩晕,呼吸也有些困难。

护士把我扶到外边椅子上休息,我一个人,闭着眼睛,无声地流泪。

「姑娘,别难过——」突然,一个温和的声音响起,是个五十来岁的阿姨,坐到了我身边。「人这一辈子哪有一直一帆风顺的,总会有这样那样的不如意,咬咬牙,挺一挺就过去了,别哭别哭……」

在这个陌生的城市,我听着身旁陌生阿姨的安慰,心里忽然想起妈妈,这种突然而至的想念快要把我吞没了。要是妈妈此刻就陪在我身边,那该有多好啊。

我抽着鼻子,哭得更伤心了,后来竟伏在阿姨的膝上嚎啕大哭。

阿姨一遍遍地轻轻拍着我,哭累了,我的心终于平静下来。

是啊,哭有什么用呢?到了一定的时间,一定的年纪,该受的疼,该受的罪,都要自己扛了。外面再大的风雨,自己便是那个屋檐了。

晚上因为病房消毒,大家都到走廊里等着。幽长的一条走廊里,年轻的、苍老的、男的女的,都坐在一起。没什么人说话,我自己默默缓了一会儿,掏出手机和耳机听歌。

听到【只要平凡】的时候,我忍不住跟着轻轻哼起。我很喜欢这首歌,总觉得这歌像是在和世界上的另一个自己对话。

「放过对错才知答案,活着的勇敢。」

一个带些稚嫩的声音飘入我耳朵,我偏过头,是边上一个小妹妹,她只有十五岁,是山东过来的。

三年前,她去超市买东西,回来的路上袋子突然砸在地上,她的两条胳膊像被卸了一样一点力气都使不上了。她去医院一查,两只胳膊都量不出血压,连脉搏也没有了。

医院按心肌炎治了半个月,根本没用。后来她姐姐把她接到北京,才确诊了。

此刻,她在跟着我一起唱,声音里有些哽咽。她的睫毛很长,很漂亮,我看着泪珠蹭过她的睫毛,淌到脸上。

「没有神的光环,你我生而平凡。」

离我远一点,坐着我们之中年纪最大的姨,她七十岁了,是个得体的老太太,一头银发总梳得光洁、柔顺,她的双手正一下一下给我们打拍子。我看到,她的眼角也有晶莹的泪在闪。

慢慢地,走廊里的人组成了一个小小的合唱团,对面的大叔靠着墙壁,闭着眼,唱到某几句词的时候,嘴唇有些颤抖。

遗憾,短暂,为险而战,在确诊动脉炎之前,这条走廊里的每个人都曾是个「只要平凡」的普通人。

但大动脉炎像一个狡猾的敌人,它的症状特别容易被人忽略,也容易误诊,我们都是走了许多弯路才来到大动脉炎这个终点站的。

有个沈阳的小姐姐回忆,十年前自己第一次觉得胸痛,那会儿还没有「大动脉炎」这一说。医生以为是冠状脉堵住了,先在她体内安了一个支架,直到前两年病情复发,才来了这里。

谁也不知道,过了这一站,我们还能走多远。但这一刻,所有人都是一样的了。

为了活下去,一样勇敢,一样平凡。

我的复查结果出来了:肺门的软组织处,出现了一片阴影。

医生说不确定是炎症还是病变,得去呼吸科做一个气管镜确定一下。如果是病变,就很危险了。

我下意识想拒绝,住院的押金交了,常规检查做完了,我兜里准备的钱差不多也快用完了。

要做气管镜,钱得再攒攒吧。

这一回,疫情倒是帮了我的忙,我用这个理由婉拒了医生,说先回家,有床位了我再来。

临走前,医生还在叮嘱我,「一定要重视起来,真的,这个阴影一定要查一下,一定要对自己负责。」

听着医生的话,我想起和病友聊天时没能回答的那个问题——

还能走多远?

也许等我做了气管镜,这个答案就有了。

回家后,我重新攒钱,又带上肺部阴影的片子直接去了市里的医院。我的运气还算不错,遇到一位心胸外科的医生,刚从国外进修回来。

他一看我的片子就微微叹了一口气,「姑娘啊,我这么跟你说吧,你的肺部血管70%都不能用了,只剩下30%在支撑你的呼吸系统。

但你阴影的部位,恰好就在那30%好的血管中间,气管镜取不出来,只能做胸腔镜。手术取活检的过程中,很容易伤到你的好血管。」

说完,他又加了一句,「这种手术风险太大,很有可能连手术台都下不来的。我们要对你负责,你还这么年轻,冒这样的风险没有意义。」

本以为这次带够了钱,可以做检查了,至少能有个结果,但没想到,老天又在跟我开玩笑了,我可能连做手术的风险都承担不起。

我不知所措,被钉在原地,眼眶有些发热。

医生见我这个反应,缓和语气说,三个月后来复查一下,跟现在的结果对比,看看阴影部分有没有变化,基本就能判断出来了。

「也许是恶性肿瘤,也许只是一个慢性炎症呢。」

最后还不忘安慰我,把心态摆正,不要给自己压力,「你看你,笑起来多好看。」

我很感谢他给我的这一刻的安心。

临走前,这位医生叫住我,问能不能把我的片子借给他半个小时?

「像你这么复杂的肺部情况很少见,我想用这片子给我带的实习生讲讲课。」

当时的医生说,这个肺部片子,无论哪个医生见了,都会判为疑难杂症

不大的诊间里,我和几个实习医生坐在一起,看着六张片子在明晃晃的观片灯下整齐排列。我听不懂那些专业术语,但我能看到,医生在上面讲得有些激动,底下的学生听得也很认真。

有两个实习医生忽然问我,你是这个片子的什么人?我回答,是本人,那一刻,我在他们脸上看到了一种很复杂的表情。

讲课结束,那位给我看病的医生向我伸出手,用一种很真诚的语气对我说:「我代表我的学生们,谢谢你。」

他加了我的微信,说有什么事就和他联系,一直嘱咐我,「放轻松,好好生活,过好每一天。」

我也回握他的手,不知道该说什么,只一个劲儿地说没事没事。我把哽咽吞进喉咙里,朝医生笑了笑,比了一个「耶」。

写下这篇文章的时候,距离复查肺部阴影,只剩不到半个月了。

我想起安贞医院门口,一个卖饭小姑娘。

我第一次见她就是我第一次来北京看病的时候。一聊才知道是老乡。

小姑娘来北京工作四五年了,一直没回过家。我说咱家那块属于雄安新区了,现在可好了,说不定过几年能有高铁站和机场,以后回家就容易多了。

去年出院时,我又碰上她了,小姑娘笑眯眯的,给我递盒饭,喊了声,姐,你这是第三次来住院了吧?我有些诧异,她竟然记得我。小姑娘冲我笑,说姐,我一直记得你的笑呢。

她问我什么病,我说了,她说姐你别灰心,只要咱活着就有希望,我说对,有希望。

恍惚间,我觉得自己好像真的还有好多年岁。

我看着这幅十字绣,就会想起曾经那些美好的年岁

我记得当时带着这个结果回家时,母亲抱着我一直哭;父亲在一边安慰我,「咱们该治就治,只要我们活着,我们就给你治」;

老公是陪我看病最久的人了,他很少跟我说贴心话,这一次,他说:「媳妇你要乐观,为了父母,也为了咱们的孩子。」

会怕吗?会。我的父母已老,孩子还小,太多的事,太多的责任我放不开手,也不想放手。

我想活,我想陪他们。

我想陪着我妈,给她做几道我拿手的饭菜;想多陪我爸聊聊天,他总说我没有以前那么活泼了,我想让他看看,他那个活泼开朗的大闺女又回来了;

我还要和老公一起,看着我们的儿子从小男孩长成一个真正的男人。

我还想再到那个小姑娘的摊上去吃份盒饭,再说说话。

人总是习惯把这辈子没有得到的人和事寄予到下辈子,总会说我下辈子要怎样怎样。可如果这辈子就是你上辈子说的下辈子,那怎么办呢?

我不想有下辈子了,如果我的人生是一张不合格的试卷,我想这辈子就看看,我的答案是什么。

我曾经问过王冬杰,为什么这么想把这个故事记录下来,她想了想,认认真真地给我写了三点理由:

1. 大动脉炎太容易被误诊,好多人都以为乏力感是气血亏,或者其他常见病,我想让更多人了解这个病;

2. 一定要提醒吃激素治病的人群,定期复查,及时发现问题;

3. 这个病一来,所有事情都变了,我没法诉说这样的情绪,就想把它写下来。

她真的为此记录了这篇一万字的故事。过程比我想象得要艰辛得多。

有次,她突然问我,别人都是怎么把文章发给你的?

她没电脑,身边就一个手机。她从我这了解该怎么下载文档软件,照着步骤,几分钟后,她才有了一块属于自己的写板,一个字一个字地打。

她一边打字,也偶尔和我聊聊,聊久了,她有些急喘,她的肺动脉已经变得很窄了,多说一些话就会喘上。

发稿前的几日,她的支气管炎又犯了,这和她的肺动脉堵塞也有关系。但她还是很配合我,她说,我打字跟你聊吧,语音的话我总是咳嗽,喘不上气。

我催她赶紧去吸氧,也让她放心,这个故事,我一定替她交给读者。

现在我想告诉她:你的故事,想说的话,想提的醒,今晚会传递到无数读者那里。

王冬杰,你也要好好照顾自己。

(本文人物均为真名)

编辑:野胡杨 渣渣盔

本文图片来源于作者