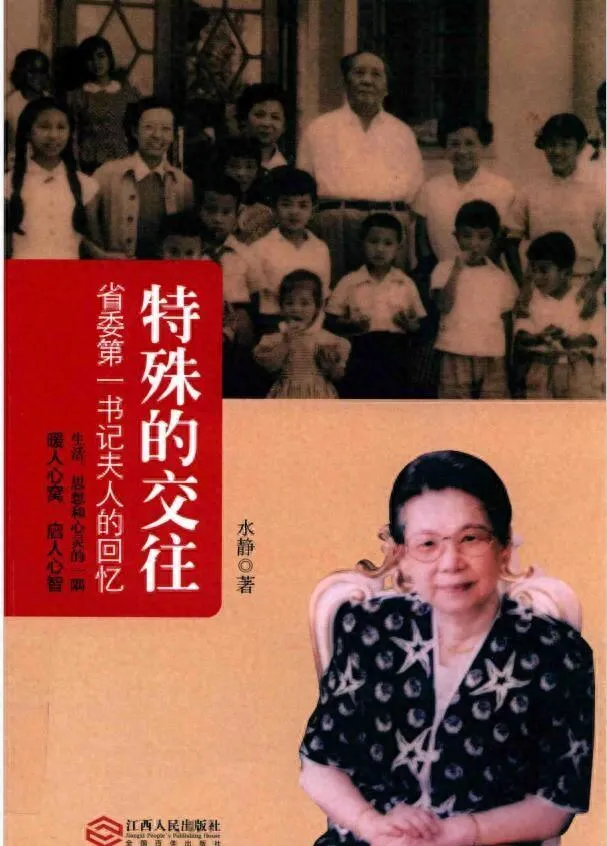

我与陈毅夫妇的交往

陈毅,这位诗人、元帅、外交家,坦荡君子,在受尽妖蛾的残害、折磨之后,过早地离开了他所热爱的人民和他为之战斗的人间。

我和尚奎悲痛万分。陈毅是尚奎的老领导、老战友,在三年游击战争期间,他们朝夕相处,生死与共,度过了民主革命时期最艰难的岁月,结下了深厚的友谊。因为尚奎的关系,我也多次地领略陈毅的大将风度,并为他的坦诚、豪放和横溢的才华所倾倒,他是我生平最崇拜的人物之一。因此,我们理应奔赴北京,参加他的追悼活动,一直将他送到八宝山。可是,在那个年头,我们被剥夺得太多了,以至连表达作为人的正常感情的自由也没有。我和尚奎都被下放劳动,并且受到严密的监视,想发个唁电也成了奢望。

当我们从广播中得知毛主席亲自参加了陈毅的追悼会之后,总算得到了一点安慰。但是,一看到报纸上刊登的张茜的照片,我的心不禁剧烈地收缩起来。她的深深悲痛的脸,明显地浮肿了,那么憔悴,那么苍老,与往日判若两人。我多想飞到她的身边,劝她节哀,助以友情啊,可是……

尚奎叹息声声,这位昔日的省委第一书记,像囚徒一般,一筹莫展。他不停地跟我念叨陈毅的往事,我也陪着他谈着,说着,一连几天,都离不开这个话题。这是心祭,是最虔诚、最实在,而且是任何人都无法查禁、不能取缔的祭奠!

他实在太忙了,总是那么风尘仆仆。为看望贺子珍,只有利用早餐时间,请她吃早饭。

我参加新四军时,陈毅已是新四军的代军长。一九四五年,日本投降后,我随新四军七师在山东临沂时,还听过陈毅的报告。他那洪亮的嗓音和魁梧的身影,给我留下了深深的印象,后来他去了延安,但他的声誉和威望,却深深地留在部队里。而当我第二次见到他的时候,已经是一九五八年的春天了。尽管为时很短,但他的朗朗笑声,他的如虹豪气,迅即留在我心底的感光板上。

翌年秋,陈毅来到南昌。他在滨江招待所一住下,我便随尚奎驱车前去看他。谈过一阵之后,尚奎说:「你好不容易来一趟江西,就多住几天吧,省委也好向你汇报一下工作。」

「不行哄,汇报不能听了。」陈毅笑道,「这回是路过贵地,明天吃过早饭就要赶到上海,疲于奔命哦。」

我们见他旅途劳顿,满脸倦容,便请他早点休息,明天再来送行。

到家不久,便接到警卫处长一个电话,他说:「陈毅同志让我告诉你:请你明天早晨八点钟以前,到滨江来吃早饭。」奇怪,哪有早晨请人吃饭的道理?而且,还只请我一个人。尽管我满腹猜疑,我还是一口答应了。

我问尚奎:「会是什么事呢?」

尚奎说:「你去了就知道了。」

次日一早,不到八点我就赶到了滨江。当时专门接待中央领导人的平房,还没有盖起来,陈毅是住在老楼东面。我刚在会客室坐下,他就从卧室里走出来了。

「水静同志,你好!」他热情地跟我打过招呼,然后说道,

「我要请贺子珍同志吃早饭,只好麻烦你作陪哦!"

我这才明白,他是要看望贺子珍,因为时间太紧了,便安排在吃早饭时见见面。

显然,他太忙了,不得不把每一分钟都派上用场。

说话间,贺子珍也到了。

陈毅热情地和她握手问好,我也向大姐微笑致意。

看来他们很久没有见面了,深厚的友谊浸透了每一句关切的话语。

陈毅问大姐,近来身体可好?在江西生活得怎样?像大哥似地问得亲切而仔细。

大姐说:「尚奎同志和省委对我照顾得非常周到,只要不发病,健康状况也还可以。你的担子重,工作忙,更要多加保重。」

早餐请客,自然简单而随便,但也弄了许多点心、小菜,且很可口。

我们边吃边谈。我发现,陈毅胃口很好,一面笑语不断,一面狼吞虎咽,吃得香极了。我和贺子珍都很高兴,因为一个年近花甲的人,有这么好的食欲,他的身体肯定是十分健康的。

趁谈得高兴的时候,我又起了挽留陈毅的念头。

「好多年的话,一个早晨哪里说得完呢?你就多留两天嘛。」我说,「再说,南昌、井冈山、瑞金、赣粤边,都是你的战斗旧地,而且你是主要领导人之一,难道不想好好地看一看吗?」

「想啊,想得要命,做梦都想!」他说,「可是不行呀,半天都留不得呀,我上午就要赶到上海,下午安排了一个会。」

「让他们先开嘛。」我说。

「还等我去唱主角咧,我不去,那出戏就不得开台。哪个叫我还兼上海的市长呢?」他笑道,「我要赶快辞掉它去,不当这个市长,就用不着这么赶了。」

我再也说不出什么留客的理由了。

一个执政党的中央政治局委员,一个拥有八亿人的大国的副总理兼外交部长,国内、国际,千头万绪,他都得去理顺,去处理。他仍像战争年代一样「南征北战」,只是驰骋的空间大了,大到五洲四海,而每日仍是二十四小时,一分一秒也不给他增加,能不忙吗?早饭后,他便直飞上海。

临走前,他对赶来送行的尚奎说:「尚奎同志,你那两本书出版了没有?」

「快了。」尚奎回答说,「到时候我会给你寄去的。」

「莫忘了!」他笑道,「我要先睹为快呀。」

几度梦赣粤边,梦见那里的山和水,梦见那里的「重生亲父母」

陈毅所说的「你那两本书」,指的是尚奎的革命回忆录,一本是【艰难的岁月】,另一本是【红色赣粤边】。

两年前,为了纪念中国人民解放军建军三十周年,不少单位都搞了征文活动。当时,军队的、地方的宣传教育机构、新闻出版部门的同志,纷纷来找尚奎,约他撰写文章。尚奎工作很忙,作为他的秘书,这些同志大多是由我接待的。起初我还不大理解,后来才知道,是党领导的三年游击战争那段历史非常重要。红军长征后,南方八省建立了十四个游击区,中心区域就在赣粤边。这里有深厚的革命基础和群众基础,还有项英、陈毅同志的直接领导,因此成了敌人「清剿」的中心。

此时,尚奎早已由江西省委宣传部长调任赣粤边特委主要负责人,也是这个游击区的负责人之一。因为他是赣南本地人,谙熟这里的社会情况和自然情况,和群众关系极为密切;尤其因为他革命信念坚定,从而为项英、陈毅所倚重,和他们在一起度过了最艰难的三年。在外有白军大兵压境、残酷烧杀,内有叛徒出卖、险象环生;且又因敌人严密封锁而衣食无着,处在饥寒交迫的逆境中,但这支游击队不但生存下来了,而且不断发展壮大,不少人视之为奇迹。熬过了三年,抗日战争爆发了,项英、陈毅率领游击队主力开赴抗日前线,尚奎留下来继续斗争,直到一九四0年去延安参加党的「七大」。

接着,刘建华、朱赞珍和李绪龙等同志,一直坚持到一九四九年江西解放时与人民解放军在大余县胜利会师。因此,这段历史受到广泛的重视,便是理所当然的了。

正因为这样,尚奎在极其繁忙的情况下,毅然接受了这个任务。项英早已牺牲,陈毅国事纷纭,尚奎便负有义不容辞的责任。

尚奎凭着自己良好的记忆力,在南京军区王昊、吴克斌两位同志的竭力帮助下,为时两年,几经修改,终于最后定稿了。【工人日报】要求,出书前在报上陆续连载,尚奎亦已同意。

一九五九年四月,中央在上海召开会议晚我随尚奎携带书稿,去看望陈毅同志。尚奎简要地谈了写作的意图和经过,然后请陈毅抽空审查一下,看看有无不妥之处。

「要得嘛,尚奎同志,你把三年游击战争的艰苦斗争写成了书,对年轻人来说,是一个很好的教育,很有意义嘛!」陈毅笑道,「你也是赣粤边的主要领导人之一,你写的东西我还信不过吗?我还审个什么查哟!」

见他这么一说,尚奎也就不好勉强了。

上海会议还没有结束,【工人日报】就开始连载【红色赣粤边】。

有一天,陈毅见到我们时,很高兴地对尚奎说:「你在【工人日报】上发表的回忆录,我已经看过几章了,要得嘛里你看你,还要我审稿呢。」

尚奎说:「事隔二十多年,有些事已经淡忘了,还要请你多提意见。」

「你的记性不错1我当年写的那些诗,好多都记不得了。没想到你回忆得那么清楚,那么准确。」他说,「我看你的书是写得不错,要得。」

「我也只是回忆回忆,多亏两位同志帮我记录整理,才完成了这个任务。」尚奎谦逊地说。

‘助手是需要的,主要还是靠你的亲身经历嘛。」陈毅说,「那三年呀,是我一生中所经历的最艰苦、最困难的阶段,永远忘不了的。可惜,我现在没有时间……」

显然,这段历史对他的印象太深刻了,他也想写,只是无法抽出空来。

「很奇怪,看了你的回忆录之后,我接连几个晚上做梦,梦见那里的山,那里的水,那里的老表,梦见周篮嫂给我们送饭。」他带着很浓的感情色彩说,「还做恶梦,看到自己的脑壳挂在好高好高的城门上。"

「这种恶梦总算过去了。」我说。

「应该是,可也说不定,要是我们不好好为老百姓办事,要是我们脱离了群众,要是我们骄傲起来,又不认真改正错误,那就难说喽」他很严肃地说,尚奎同志,你想想看,我们几回大难不死,靠的是什么?如果不是群众的拥护、帮助,莫说是一个人只能死一回,就是能死十回、百回也完蛋了。‘」

尚奎点点头说:「的确是这样。」

「你的回忆录好就好在这里,它提醒我们的同志:共产党领导的革命,之所以没有被强大的敌人所消灭,而且取得了全国的胜利,就是因为我们有群众。」他继续说道,「你说是不是,尚奎同志。」

‘这个思想,你早就跟我们说过。」尚奎说着,便随口吟了陈毅当年写的【赣南游击词】中的一段:「靠人民,支援永不忘。他是重生亲父母,我是斗争好儿郎。革命强中强。」

「我一定要去看看他们。」陈毅像是对我们说,又像是自言自语,「一定要安排个时间,去看看他们。」

「他们也很想念你。」尚奎说,「我每次到油山、梅岭一带,认识你的人都问起你。」

两个老战友,回忆起往事,谈了很久很久。

敌人出三万大洋买他的头,他说:

「他们太小气了,我要换回一个新中国」

从「八一」南昌起义到组建新四军的十年间,也就是整个的第二次国内革命战争时期,陈毅都在江西作战。他两次负伤,多次遇险,都是群众的舍命相助,才得以化险为夷。他的革命斗争经历,具有浓厚的传奇色彩。

尚奎曾对我说,在与陈毅朝夕相处的三年里,经常处在危险之中。武装到牙齿的敌人的「进剿」,叛徒的出卖,都可能使他们的头颅悬于城门之上。

原核南军区参谋长龚楚,一九三五年底奉命率部前往湖南坚持斗争,很快叛变革命,并于翌年一月领白军来到赣粤边,伪装「红军游击队」破坏了我们游击队北山帽子峰后防设施。后防主任何长林也随之叛变。这两个叛徒一道,带着一伙白军,摸到了特委机关驻地。

当时,特委机关就只项英、陈毅、李乐天、尚奎和陈丕显五个人,加上几个勤杂人员,没有什么战斗力,情况十分危急。幸而哨兵发现,鸣枪报警,陈毅和尚奎等负责人立即分散钻山,才使敌人扑了一个空。紧接着大批敌人包围了北山,密密层层,「连苍蝇都飞不出来」。陈毅他们在深山里隐藏了两天三夜,才钻出包围圈。

还有一回,陈毅腿上枪伤复发,到大余彭坑周篮嫂家养伤。这天,他在屋后桐子树下看书,警卫员则在一旁擦枪。

大山深坳,十分安谧。因此,当一阵犬吠传来时,并没有引起他们的注意。但是,正在屋前劳动的周篮嫂却警觉起来。她伸头一望,大吃一惊,一群白军已偷偷地窜到家门口了。这时要跑到屋后去通知陈毅,会误时间,大声叫喊吧,要是被白狗子听到了岂不误事了她眼睛一转,计上心来,立即从地上捡起一块小石头,朝狗身上一扔,一边骂道:「死狗子叫死呀!这些老总前几天还来过,就不认识了1」陈毅一听,知道是敌人来了,立即闪入屋后的密林。而此时,一队白军已经进了堂屋。

给尚奎印象最深、也是最危险的,是一九三六年春陈毅冒险闯大余县城那一回。当时,游击队扎营梅山,与中央失去联系已经一年多了,不知道中央的意图,得不到中央的指示,大象都非常焦急。陈毅只能从敌人的零零星星的报纸上,了解情况,分析形势,这对于一支陷入困境的孤军来说,显然是很不够的。

有一天,县城交通站送来了一封信,说是党中央派了人来,已到大余县城,要山上的负责人下山接头。陈毅对这封信表示怀疑:为什么不领来人上山?尚奎等也觉得很有问题,不宜轻信。因为写这封信的人叫做陈海,是不久前才和游击队联系上的。他自称是六军团长征时的掉队人员,混在修马路的工人里面才隐蔽下来。他说他和国民党一个连的班、排长混得很熟,可以伺机组织兵暴。经过研究,觉得他谈的情况基本属实,虽不可信任,但尚可利用。于是,给了他一些活动经费,让他继续去修马路。后来还上山汇报过两次工作,带来了一些上海和香港的报纸,并且留下了他在县城的住址。尽管如此,他并没有受过严格的考察,在这样重大的问题上,没有足够的理由说明他是值得信核的。

但是,如果真的是中央派了人来呢?失去了这个联系机会,岂不大错特错?

经过反复商量,还是决定派人下去先查明陈海的真伪再说。谁去呢?本来,尚奎去是最合适的了,他一口客家话,和当地语言没有差别,不易露出破绽。可是,尚奎正在害病,不能远行。其他负责人都是外地人,一开口就会被识破‘而大余县城是敌人盘踞之地,有重兵把守,稍出差池,后果不堪设想。最后,陈毅决定亲自去一趟,并且说服了大家。他认为,在虎口里闯来闯去,当然危险,但是,有地下党组织和群众的掩护,我们就会遇难呈祥。于是,尚奎找了几个优秀的地方党的干部和游击队的干部,作了一番周密的布置,并且派了熟悉山路和县城情祝的区委书记黄占龙陪同陈毅一道下山,既当向导,又担负保卫工作。

从安全的角度考虑,比陈海约定的时间晚了几天才出发。

陈毅化装为教书先生,黄占龙扮成农民,下了梅山,直插大余县城。到了县里,又抄近路山道,突然出现在陈海家里。

见门口有个女人在洗衣服,黄占龙估计是陈海的老婆,便上前问道:「陈先生在家吗?,

那女人极为傲慢,头也不抬地回答了一句话,只顾洗自己的衣服。

黄占龙听说是「到糖铺去了」。

当时,特委在大余西水门外开了一家糖铺,字号「广启安」以此作为秘密交通站。陈海是秘密交通员,到交通站去,是很自然的,加之黄占龙又是个性格内向、沉歇寡言的人,所以二话不说,便领陈毅到糖铺—交通站去。

他们俩一点也不知道,一个严重的危险在前面等着他们。

因为陈海在上次下山时,被敌人抓住,在敌人的威胁利诱之下叛变了革命,当了为虎作怅的可耻叛徒。于是敌人设下圈套,想利用我们急切盼望与中央取得联系的心情,抓获陈毅等人。陈毅和陈海谈话时,自称是「老刘」,陈海并不认识他,但从他的谈吐、气度中,肯定这个「老刘」一定是个「大干部」。当时,敌人早已悬重赏,买按粤边领导人的头颅,陈毅的头曾出到三万大洋的「高价」这使白军一些军官和革命的叛徒也垂涎三尺。现在,眼看着这几万白花花的银子就要到手了.

原来,当黄占龙向陈海老婆询问时,那女人回答是陈海「到团部去了」,指的是陈海已到白军团部上班,而黄占龙却听成「到糖铺去了」。本地说的「团部」「糖铺」谐音,说快了几乎是一个音,又有那么巧,我们的交通站就设在糖铺里。

现在,一队白军正向糖铺走去,目的是搜查、抓人。

陈毅和黄占龙也在向糖铺进发,为的是找陈海。

他们在同一时间、同一空间,奔向同一目标。

如果陈毅先敌人而到糖铺,或同时抵近糖铺,那么赣粤边三年的游击战争史就会是另一种样子。

幸而「吉人自有天相」。陈毅见城里白军不多,行动顺利,反倒警惕起来。他和老黄取道一条小巷,慢慢接近糖铺,一出巷口,便见敌人朝糖铺扑去。他情知不妙,立即拐向一个人多声杂的茶馆,想看一个究竟。不一会,便见敌人从搪铺抓走一人,接着又封了店门。这时,一个搪铺的老工人走到陈毅身后,在他身边低声而清晰地说道:.快走,陈海叛变了!

陈毅向黄占龙使了一个眼色,两人立即起身,折进小巷。

此时,城里敌人突然戒严,口哨声、吃喝声乱成一片。

陈毅和黄占龙已安然出城,快步奔向梅山驻地。当他们翻过一座大山,将要到家时,突然发现对面山上全是白军。陈毅说:「不能往前走,也不能往后撤,先找个地方躲一躲吧」。黄占龙是土生土长的梅山人,熟悉这里的一山一水,立即把陈毅带进一个茅草遮掩的山洞。

敌人正在搜山,可以看到白军士兵打着绑腿的脚跑来跑去,看到枪上的刺刀在阳光下闪着刺眼的自光。而且相隔咫尺,甚至连枪上的号码都能看见。

一会儿,只听到敌人喊道:「捉到一个土匪婆,捉到一个土匪婆!’接着一阵拳打脚踢的声音。

「这山上有多少人?」

「两个!」听声音是陈茶妹,游击队的炊事员。

「你们头子在哪里?」

「不知道I」

又是残酷拷打……

一个小小的山头,几百个敌人搜来搜去,闹了大半天,也没有抓到一个「头子」。于是敌人放火烧山了。

初春时候,枯黄的茅草才萌新叶,松衫等针叶树又有丰富的油质,一能就着。火乘风势,凶猛异常,只要火舌一溉,树木顿成灰烬。一条狰狞可怕的火龙,狂吼乱啸着朝陈毅和黄占龙所藏的洞口扑来,他们已经感到呼吸灼热了。

正在这个危急时刻,天空突然乌云密布,雷鸣电闪,顷刻之间,一场翻泼大雨从天而降,火浇熄了,敌人也给淋跑了。陈毅出洞大笑道:「哈哈,这是托马克思在天之灵呀!」

在和项英、尚奎等领导人会合之后,陈毅建议立即转移,因为敌人已经知道我们的领导机关在这里。

陈毅腿伤又发了,而白军又为我们设下了重重包围圈。

在与敌人周旋二十多天之后,一行人终于安全到达南雄的北山,

这时才弄清楚,敌人在大余县城设下陷阱,等了几天,不见领导人下山,便以为阴谋暴露了。于是,这夭兵分两路,一路到精铺破坏游击队交通站,逮捕地下交通员,另一路由陈海带路,突然「进剿」梅山,妄图消灭我游击队领导机关,抓获领导人。结果,天谋地算,敌我之间出现了一个几分钟的时间差,陈毅两头碰见,惊而无险,敌人两头失塌,除了抓住了陈茶妹之外,一无所获。

在总结这次斗争时,黄占龙为自己听错了那女人的话,给陈毅带来危险深深自责。

「还靠你这一错哟I’陈毅笑道,「这一错,两头都错过了、要不然,避开了糖铺那一头,赶上了山上这一头。要是与大队敌人正面遭遇,那才真危险哩I你这叫歪打正着。」

把大家都说笑了。

「躲在那洞里的时候,我心想,这回是必死无疑了。」陈毅又说。‘可是我还没有立遗嘱,总得留儿句话呀。于是我就想了这么几句。你们看看怎么样?」说着便将一纸诗稿交给尚奎,这就是现在广为传颂的【梅岭三章】。

大家传看之后,深为陈毅的革命乐观主义和坚定彻底的革命精神所感奋。尚奎并不是诗歌爱好者,但这诗写得太好了,说出了自己想说但说不出的思想情感,觉得十分亲切,很快就背下来了,直到解放之后还能倒背如流。至于陈毅,自己写的诗有好多都忘掉了,而对周篮嫂、陈茶妹和糖铺老工人等群众的形象,却记得十分清晰,念念不忘。每次和尚奎谈起,那怀念之情,总是不能自已。

从井冈山斗争时期开始,直到三年游击战争时期,敌人不断地悬赏捉拿陈毅,最高时曾「出价」五万大洋。因为有广大群众作后盾,他总是有惊无险,「死」而复生。尚奎说,他每次脱险,总要和大家开玩笑:「我这颗脑壳早就打算扔掉的,可是敌人只出个三万、五万,他们太小气了,我要用它换回一个新中国。」

诗情滚放,字亦洒脱,他亲笔为我书写了一首【.南游击祠】

对于三年游击战争,尚奎断断续续跟我说了不少,当我认真读过他新出版的回忆录之后,更有了一个深刻、系统的了解。大量的、具体的、令人信服的史实,使陈毅的诗人气质、大将胸襟明晰如画。诗如其人,我特别喜欢他的诗,豪放、洒脱,气势雄浑,读起来朗朗上口,放下去铿锵有声。我常想,除了道德的素养之外,当一个政绩卓著的政治家,需要有能力,当一个诗人,少不得才华,而当一个元帅,必须具备睿智的大脑、坚强的性格和准确果敢的判断力。一个人,能成为三者之一就很了不起了,而陈毅却兼而有之,我真不知道,蜀中山水、神州天地是如何造就这位英才的。

当我看过陈毅的几首新作之后,我又不禁对尚奎发出诸如此类的感慨了,且特别羡慕他的天赋。

尚奎认为,人的大脑组织各不相同,智力差距很大,不承认这一点就不是唯物主义者。但是,不论一个人的天赋强弱多寡,都离不开社会生活。

「比如,你喜欢他的好诗佳句,我钦佩他的大将气概,恐怕不能说是先天赋予的,尽管有某些天赋的素质。」尚奎说,「你是爱好文学的,你看过没有参加过游击战争的诗人,哪怕是很有才华的诗人,能写出像【赣南游击词】、【梅岭三章】那样的好诗吗?」

我赞同尚奎的看法。陈毅的那些诗,是用赣粤边鲜血、刀枪组成的三年峥嵘岁月浓缩而成的。一九四二年,他在应国际反法西斯盟友罗生特的要求而写的一份小传中,用了较长的篇幅和饱满的激情提到这段经历:「....…整年整月的时间,我和我的同伴都没有房子住,在野外露营。大风、大雨、大雪的日子,我们都在森林和石洞里度过。风餐露宿,昼伏夜行,是我们生活的常规。敌人采取搜山、烧山、移民、封锁、包围、兜剿等等手段,进行最残酷的‘围剿’。我们对付的办法是依靠群众的支援和掩护,开展灵活的游击战争,这种游击战术达到最精彩的阶段。南方的三年游击战争,也同二万五千里长征一样,证明了中国共产党是一个不可战胜的伟大革命力量..…。」

陈毅在赣粤边山洞、草枷里写的诗,可说是这个阶段的史诗,它不仅能引起有战争经历的人们的广泛的、强烈的共鸣,而且超越时空限制,激发了并将继续激发着一切向往自由解放的人们的灵魂的震撼。

在所有写战争的新诗中,很少有像他的诗这样,给我如此之多的艺术享受和精神的滋益。而且.它们像串串珍珠嵌在我的大脑里,不停地闪着彩色的光.

一九六一年夏,中央在庐山召开会议期间,我和尚奎与陈毅、张茜在一起度过了许多愉快的时刻。有一回我们一道进餐,谈得热闹时,我小声对和我坐在一起的张茜提及陈毅请贺子珍吃早点一事,说他食欲强,吃饭有如风卷残云。张茜望着他抿着嘴笑了。

「你们在背后说我的坏话,讲我能吃能喝对不对?」陈毅转向我们说,.是的,我的饭量不错,你们知道是什么原因吗?」

「身体好叹!」我说。

「不对不对。」他笑道,「是以前打游击的时候饿坏了。」

我知道他是在开玩笑,便说:「肠胃又没有记忆力,它们还能记起几十年前的饥饿呀?」

「这你就不懂了!」他放下筷子,做着手势,「那时敌人封锁得很严,我们经常没有饭吃,一连几天吃不上粮食是常事,几个月得不到群众的支援也是有的。我们白天满山找杨梅、找野果子吃,晚上打上电筒到水沟里去捉石拐。冬天就没有办法了,只好挖冬笋、吃野菜。那东西不但不含脂肪,而且连肠胃里的一点油星星也给刮掉了。天天这么撑呀、撑呀,肚子就撑大了嘛,所以现在就能吃了。」

大家都被这种解释逗笑了。

「那时的日子过得非常艰难,哪像陈老总现在说的那么轻松。」尚奎说,「我们不但没有米没有油,连盐都没有,没有放盐的石拐,不像今天桌上的炒石鸡这么鲜嫩可口,难吃得很呀,至于清水煮的野菜,更是无法下咽。可是陈老总说:「吃,为了革命,要当任务来完成!」他带头吃,还装成吃得津津有味的样子……」

「哈哈……」陈毅大笑道,「尚奎同志,你这个老实人,揭起我的老底来了。」

「‘……囊中存米清可数,野菜和水煮。’陈老总,我很喜欢你这首诗。你能亲笔书写了送给我们吗?」我说,「我将把它裱好挂起来,尚奎会觉得领导、战友如在身边!我能从中得到鼓舞和激励,还可以用来教育孩子们。」

践尚奎同志呀,你看你这个水静,为了要我的‘墨宝’,就把事情说得这么重要,我要是不给,岂不太吝尚了?」陈毅笑着对尚奎说,然后又转向我道,「我的字可是写得不好。"

「我是求你的诗,不是求你的墨宝。」我说,「何况你的字也是写得很好的嘛。」

‘好吧,就写给你们作个纪念吧。」他慨然允诺。

过了两天,尚奎便带回了陈毅亲笔所写的那首诗,我打开一看,诗既豪放,字亦洒脱,实为难得。我高兴极了,很快装裱妥当,珍藏起来。遗憾的是,在「文革」中被抄家抄走了,至今没有下落。