父親70歲,高高興興地出門去領老人卡,期待終於可以免費坐公交車的幸福日子。然而,去過不知多少次的居委會卻找不到了。無功而返的父親和所有家人都不知道,這是一個急轉直下的開端。

很快,父親變得多疑、健忘,無緣無故地挑剔妻子,把家裏攪得天翻地覆。直到他把整袋完好的食物扔到垃圾箱卻毫無記憶,女兒不得不面對那個不敢多想的疾病名字。很快,父親確診阿爾茨海默病,然後,他以更快的速度把所有親人遺忘。

2012年,上海作家薛舒發現,父親變了,「他是一個開朗、給家裏帶來很多快樂氣氛的人,他還是一個愛唱歌的人,家裏經常充滿歌聲。就在他70歲前後一段時間,他從快樂氣氛的制造者變成了麻煩制造者,在家裏帶來各種各樣的矛盾,挑刺、找碴,這個過程造成了家庭裏很多艱難痛苦,我和母親都焦頭爛額。」回首當年,薛舒認為,最難的是「這樣的時刻,你會產生什麽樣的情緒。那段時間,我就覺得為什麽命運會把這樣的事情降臨到我們家或者我父親的頭上,為什麽我要經受父親生病之後家裏雞犬不寧的狀況」。她坦陳:「這是痛苦的,但你必須要面對。」

那一年,「70後」薛舒剛過不惑,弟弟在外地工作,父親的變化,讓她很難繼續進行小說家的工作。「於是我開始記錄,記錄父親每天的情況。他睡著了,好不容易有一點點安靜的時刻,我就開始寫,一邊寫,一邊眼淚狂流。當我覺得這個日子沒法過了,而寫作給了我一點點出口、一點點宣泄的機會。」這便是非虛構作品【遠去的人】。從那部作品裏,讀者不僅直觀地感知到阿爾茨海默病的發展過程,照護病人的家庭掙紮,同時真真切切地認識了作品中的「父親」,從青年到老年,他鮮活的性格、生活與奮鬥。對身為寫作者的薛舒來說,這或許是留住「遠去的人」的一種方式。

那部作品之後,薛舒很久沒再寫過父親。失能失智以後,父親進了被她在心裏暗自稱呼為「臨終病房」的社區醫院,除了張開嘴等待餵食的本能動作,不再與人有任何情感互動。輾轉兩家醫院「臨終病房」的五年中,薛舒接觸了一位位護工,一個個老邁的病人與病人家屬。2020年,父親離世,在特殊的時間階段,沒有告別儀式,沒有太多親友送行,計劃過又逃避過無數次的給父親的悼詞終究不必寫了。這份遺憾,讓薛舒決定「寫一寫生活在終點站裏的人……還在我心裏緩慢地活著的人」。這便是同樣正選於【收獲】的長篇非虛構【太陽透過玻璃】。

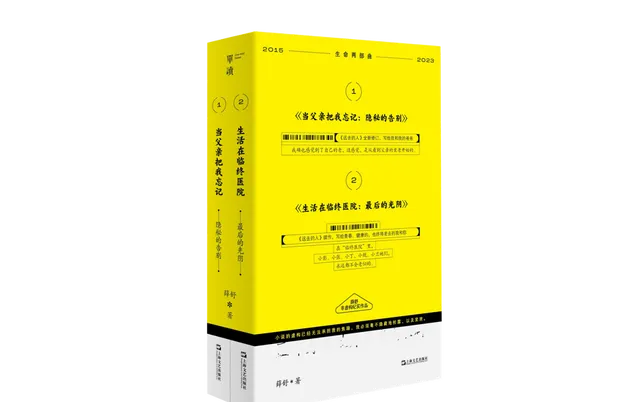

這兩部作品今年結為「生命兩部曲」【當父親把我忘記:隱秘的告別】【生活在臨終醫院:最後的光陰】由上海文藝出版社、單讀聯合出版,從一個微觀的視角呈現人人必須面對的當親人乃至自己老去的話題。

薛舒「生命兩部曲」

在作家陳丹燕的印象中,薛舒和她的父親一樣,是一個開朗的人,喜歡高歌一曲。「我看到薛舒在這件事裏一點點成長,其實我們每個人從年輕開始,從父母照顧自己,到照顧自己的父母,這個過程就是一個人成長的過程。」對作家而言,寫虛構和非虛構相當不同,在陳丹燕眼中,寫非虛構作品需要付出的心力很大,「特別是把自己的生活和情感作為表達物件,需要寫作者自己有強大的心。對薛舒來說,寫作是深刻的生命體驗,寫完了,把它交給讀者,接下來的工作是讀者完成的,讀者會用自己的經歷豐富這兩部作品。」

作為【生活在臨終醫院:最後的光陰】正選時的責編,【收獲】雜誌編輯吳越也感到,薛舒自己的性格底色和近乎哲學智慧的達觀不僅在幫助她自己,也在幫助讀者,「讀這兩部作品,有苦、有痛,但不會覺得被拽著往下走。」

「大家覺得我是一個開朗明快的人,我也很高興。我不想用悲劇的語言去寫悲劇,我們每個人都在生活中經歷著一些艱難,要用什麽樣的情緒去面對、表達這些艱難,我喜歡用更幽默或明朗的方式,這的確是我的本性。」薛舒說,這或許也要感謝父親,「盡管他發病之後顯得頑劣、不可理喻,但我深深記得成長過程中他給予我的那些東西,家庭的氛圍,才養成我現在的樣子。特別是寫【生活在臨終醫院:最後的光陰】,裏頭不乏歡樂的東西,是我在老年病房裏看到的真實。如果你以悲苦的心去看待,的確悲苦,如果換一種視角,你會發現臨終病房裏也有熱火朝天、轟轟烈烈的生活。」

薛舒的笑常常是讀者和同行對她的印象。

看【生活在臨終醫院:最後的光陰】,胸外科醫生、科普作家王興最大的感受是「坦誠」,「就是一個普通人、一個普通家庭的生活,他們經歷的或許是我們的未來。而且我絲毫不覺得這本書僅僅是私人化的寫作,看一個陌生人照顧他的父母的故事對讀者有什麽意義?我覺得是在幫助我們,告訴我們如何照顧自己的父母。不是沈溺在自己的痛苦裏,把讀者往下拽,也不是把你向上提,跟著我一起樂觀。如實地寫下‘我是怎麽過的’,你也一定會從中得到一點鼓勵和啟發,可以好好面對‘臨終’這件事。」

在陳丹燕看來,這兩本書更重要的意義是陪伴,「薛舒不是要教自己的讀者幹什麽,比如這個地方如果這樣做,將來不會後悔——她的書不是這樣。」

「如果你在陪伴親人或是你自己就在經歷病痛,它可能就像紙做的藥丸一樣,像一個安慰劑,讓你的情感在其中得到安放。」吳越說,她跟薛舒說過,「你要感謝你老爸,他這八年把你忘了,沒有說過話,不斷給你添麻煩,但他也用一種倒著走的方式,讓你把他寫下來了,他成為你的作品,也因為走入你的作品而永恒了,定格成一個文學形象。薛舒和父親透過這種方式互相成就了對方,父親贈送給她寫作的空間和材料,而薛舒把父親永遠留在書中,有多少讀者讀到這兩部書,她的父親就多活一次。對在臨終病房遇到的父親的病友而言,薛舒又像一位法醫,從一個個躺在床上、看不到太多生活痕跡的人身上,透過蛛絲馬跡的細節,一點點復原他的性格、經歷、生活。在病床上動彈不了的那一具具軀體,在薛舒的眼裏都是人生,而這些人生是可以與讀者一起品味的。」

「我父親是2020年去世的,把他最後的光陰寫下來是2022年。回過頭看,我很慶幸,沒有在他住進醫院開始就動筆。如果是那樣,可能我寫出的只是浮誇的、浮於表面的東西。」薛舒說。

「不經意間,薛舒也把過去八年的上海、我們這個時代的點點滴滴寫了下來。」吳越說。

讀者排隊等待薛舒簽名。

圖片來源:出版方提供

來源:作者:施晨露