王家衛導演的電視劇【繁花】正在熱播,金宇澄寫作的【繁花】原著也引起關註。

在【繁花】的諸多版本中,由作家沈宏非批註、設計師姜慶共排版設計的【繁花:批註本】格外引人關註。

【繁花:批註本】書影

個性十足的批註,讓【繁花】更血肉飽滿

批註這一形式非常「古典」,對小說作「評點」則始於晚明萬歷時期。由於小說出版繁盛,【三國演義】【水滸傳】【西遊記】與【金瓶梅】的「四大奇書」出現,為滿足大眾閱讀與理解的需要,小說批註應運而生,李卓吾為【水滸】作評點,將理論付諸實踐,即為世存最早批註的代表作品之一。

只是現代書籍出版中,「批註本」的形式出現極少,而【繁花:批註本】的出現則與金宇澄【繁花】原著的「特殊性」有關。【繁花】的故事穿插於上世紀六十年代和九十年代之間,人物在兩個時空交錯疊替,金宇澄以獨特的滬語和話本式表達,書寫了一部上海的繁華傳奇。語言的洗練、上海的地域與方言特色,讓普通讀者閱讀【繁花】有一定的困難。【繁花:批註本】就在原著的基礎上,對其中的方言詞匯、特殊表達、重點情節加以批註和鑒賞,解構【繁花】一書的結構和細節。

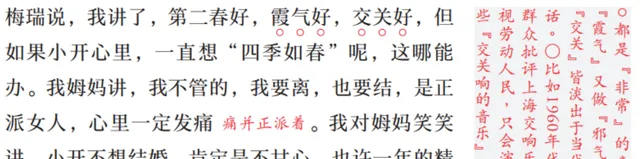

【繁花:批註本】的批註有夾批(批在字裏行間)、側批(批在段落一側)、段批(批在段落之末)、尾批(批在章節之末)四種。【繁花:批註本】為了做到既表現批註,又不影響原文的連貫閱讀,正文與批註首先是以顏色區分,正文為黑色字,批註為橘紅色字,模擬明代朱批顏色,同時插圖考慮雙色印刷;其次以字型區分,正文是宋體,批註是楷體;然後以字號區分,所有的批註字號均小於正文。側批的標記采用實心黑點、空心黑點、實心三角形、空心三角形標記,每頁幾乎不重復出現。底線用於夾批,標記某些名詞對應的解釋。

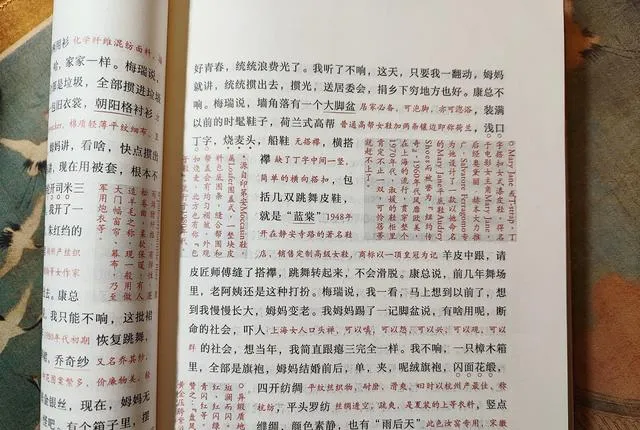

【繁花:批註本】內頁

此次大概是為了呼應「批註本」的傳統,從形式到內容再到出版過程,金宇澄將整個「復古意味」都註入了這本書——其時間跨度之大,在高效率、快節奏的今天的確略顯拖沓。而這一批註本也是慢工出細活,從簽合約到印制完成,歷時6年8個月,【繁花:批註本】才得以面世。

【繁花】最獨特的地方,是創作了一套由話本、滬語、白描同構的話語體系。小說以人物對話為主要結構,卻不用一個引號、問號、感嘆號,不管是誰在「講」,只留聲不留痕,是作者有意為之。同時,作者金宇澄引入繁體字、不同的字型(宋體、仿宋、楷體)用作區分,仿佛是用漢字在作畫。

滬語有門檻,小說用語又極簡省,只有對話而不交代背景,沒有多少描述,就導致留白眾多。有人將【繁花】比作當代【紅樓夢】,人物性格勾畫和故事推進全都藏進細節裏。

生前喜歡註書、拆書的艾柯發現:「文學裏沒有全然私人的東西,書會彼此聊天。」【繁花】就是艾柯說的這種書。作者全程不響,一切全由各色人等自說自話,自把自為。男女老少,個個話癆。

沈宏非笑稱:「批註者廁身其間,兀自話裏插話,添油加醋,等於說書先生搞外插花,罡頭開花。又像是北京人說的,‘話趕話’,趕到哪兒算哪兒……在作者密布於字裏行間的窮幽極微處,揭示陰翳一、二;興風作浪於野馬塵埃之亂流,俾使其以息相吹也。」

成書觀感也印證了這一說法。在龐雜的人物對話中,夾雜若幹批註,或解讀時代背景,或插科打諢,或轉譯方言,或臧否人物,或點評情節,情節之外又有彈幕躍然紙上,另成一道風景。沈宏非自謙「一名插話人,一介起哄者,接下茬的,填詞末技之科諢」,但對讀者而言,個性十足的批註對原著的補充,讓【繁花】更加血肉飽滿。

一部滬語轉譯詞典

【繁花】中涉及的滬語方言極多,金宇澄在出版過程中修訂數稿,已經做到最大程度上的兼顧,那些於刻畫人物和情節較為關鍵的特色方言,沈宏非都一一做了註解,起到疏通文義的作用,如「這幫剃頭烏龜(舊時上海人對理發師之蔑稱,廚師叫‘飯烏龜’)」「羅宋癟三(舊上海人這樣稱呼貧困白俄)」「我有空(上海話,語氣否定,‘有空’即‘沒空’。1990年代開始流行)」「坐於車廂中部香蕉位子(前後連線處帶有弧度的面對面縱向座位)」等等。

由此,【繁花:批註本】首先可看作是一部滬語的轉譯詞典,書中這樣的例子比比皆是。

如台詞「洋盤」,沈宏非批註:

上海話, 指外行、冤大頭和受騙上當者 。上海開埠,十六鋪碼頭每日貨物開盤,往往給老外買家單開一個高價盤口。又做「佯盤」。

對於「吃杯茶」。沈宏非這樣批註:

點出:此「茶」不是大家理解的茶,舊上海話所謂「茶」,一般指涼白開,放了茶葉叫「茶葉茶」,有茶無茶,外省讀者,不可不察。

對於「霞氣好,交關好」,沈宏非則批註:

兩個詞都是「非常」的意思。霞氣又做邪氣,與交關皆淡出於當代上海話。比如1960年代,有群眾批評上海交響樂團無視勞動人民,只會演奏那些「交關響的音樂」雲。

蘊含種種物質和情感的微觀文化史

沈宏非在【繁花:批註本】的後記中關於自己批註時的邏輯寫道:

故批註者周旋於【繁花】叢中,每遇絕妙好詞,納頭便拜;逡巡於【繁花】之廣筵長席,或擇適口者冷不丁也伸一筷子,把人家流水席吃成一個人的自助餐;作

者拉上的窗戶,就捅破它一層窗戶紙,用小拇指;作者畫出的一排排「公仔」,擇其吹彈可破者畫出粗細腸子;在作者頓筆處連番使轉,於作者不響時大放厥詞;故事冷場處充當氣氛組,人物尷尬處時打個圓場;在「一萬個好故事爭先恐後地起跑,沖向終點」的漢字馬拉松賽道旁,端個茶、遞個水,搖個旗,吶個喊,也不忘暗中使個絆子,戳把輪胎。

形式極為自由,但也極為周詳。

復旦大學特聘講座教授陳建華認為,本來【繁花】就是一軸【清明上河圖】式風俗畫卷,生動再現「話本」傳統的當代活力。圍繞滬生、阿寶和小毛及其親友描繪二十世紀下半葉的上海,全方位掃描其物質與心靈世界,不厭其詳地鋪陳城市景觀與日常生活物件的細節,如小說的插圖所示,七十年代的滬西工廠、四十年裏盧灣區的路名或某街角的變遷以及各式各樣民間自制的不銹鋼開瓶器等。金宇澄聲稱用「畫筆替代偉大的相機鏡頭,記錄」留存在記憶中的歷史城市。

註解的任務落到沈宏非這裏,他對百科全書般浩瀚詞語一一作註,不放過一條路名、一個人名、一座商廈、一種品牌……打撈記憶,如對歷史遺跡的考古作業,為原作增添了無量文本,不限時空與各種文獻相聯系,結果是將原作歷史化,織入文化網絡,蘊含種種物質和情感的微觀文化史。

物質史的角度看,一個例子是第六章裏梅瑞處理她母親去香港之後留下的衣飾等物,對於服裝面料、皮鞋和旗袍的款式,包括對紐扣款式的描寫占了三四頁(頁133-136)。對這些衣飾的濃描細寫不僅勾勒出梅媽的大半人生,也刻意記錄市民的物質記憶,而在沈批那裏,哪怕是「滾邊包紐、暗紐、挖鑲、盤香鈕」之類,也說得津津有味,平添了無數資訊,使這段敘事讀似微型時尚文化史。

陳建華也註意到,沈宏非的批註大多關乎市民的集體記憶,如「火箭發射場」這一條:「此情景應是在1966年10月28日上映的新聞片【熱烈歡呼中國發射導彈核武器試驗】裏看到;翌年在新聞片【中國第一顆人造地球衛星上天】裏再次目睹。」植入了「批者」的私人記憶。

「融入個人記憶,帶感情因素,和集體記憶一起加深加厚了【繁花】的心理質地。」陳建華談道,在批註第六章裏「銀樣镴槍頭」時當然引了我們熟知的【西廂記】【紅樓夢】的「古典」,但奇妙的是切合原作「梅小姐認為這是‘上海人講’」的語境,聯系到王文娟、徐玉蘭的越劇電影【紅樓夢】,運用了「今典」的詮釋方法,也有賴於批者的生活經驗。

而沈宏非的文學儲備也擴充著文本的體量,準確地點出某一詞使用的妙處。比如書中出現「蕩馬路」一詞,沈宏非批註道:

蕩馬路,即「逛馬路」,前者更多了一種無目的、無心、無拘無束,隨波逐流的意思。郁達夫【新生日記】所記1927年某日晴天與王映霞女士「吃了一盆很好的魚和一盆鱔絲,飯後陪她買衣料書籍篇類,足足地跑了半天,西門一家書鋪出來,走了一個小電影館,正在場,就進去看了兩個鐘頭」。當年這場轟轟烈烈的戀愛,與其說「談」,不如說是在上海馬路上「蕩」出來的。短暫「蕩史」,在郁達夫的日記裏滿紙皆是。

Citywalk風行的當下,以【繁花】正文中鑲嵌於故事中的點到輒止的寫作,搭配金宇澄手繪的記憶中的上海歷史地圖,輔以沈宏非詳細的批註,或再參照王家衛【繁花】中的影視呈現,按圖索驥,搜尋某一建築在縱深的歷史中的更叠與留存,有種獨特的趣味。

如少年阿寶記憶中最重要的一幕是和蓓蒂「爬上屋頂,瓦片溫熱」「眼裏是半個盧灣區名已廢,2011年並入黃浦區,前面香山路,東面復興公園,東面偏北,看見祖父獨幢洋房一角,西面後方,臯蘭路尼古拉斯東正教堂。……東南風一勁,聽見黃浦江船鳴,圓號寬廣的嗡嗡聲,撫慰少年人胸懷。」

金宇澄手繪了這一幕,王家衛【繁花】劇中復原這一幕,東正教堂也因之成為重要的打卡地。

金宇澄手繪

王家衛【繁花】劇照

沈宏非以自己年少的經驗註解了「圓號寬廣的嗡嗡聲,撫慰少年人胸懷」這一體驗,他的旁註寫道:「批者少時家住黃浦江邊,除了船鳴‘寬廣的嗡嗡聲’,還能聽到港務監督在高音喇叭裏厲聲指揮訓斥航船之喝呼,順東南風而至,一樣的胸懷,別樣撫慰。」

批註的作用,如今被評分、彈幕、書評或者新的評價體系漸漸替代,【繁花:批註本】的出版,是對批註這種復古形式的傳承和創新,或許能激發其他文學作品的新靈感,做更多新的嘗試。近年【繁花】舞台劇、畫展已經引起了不少關註,在不久之後,【繁花】電視劇和電影都將上映,這些新的藝術形式,又何嘗不是另一個維度上的「批註」呢?