文|法老

編輯|法老

自中國發明火藥和火器以來,火器技術的傳播深深地改變了世界歷史的行程,在近代早期火器的制造和使用方面有三個地區或國家較為成功,它們是:歐洲、鄂圖曼(土耳其)和日本。

中國在 16 世紀接觸到這三個國家或地區的火器時才發現,它們已有後來居上之勢,這樣的認識是本論文的起點。

在 16一17 世紀的中外火器技術交流和轉移過程中,明朝相繼引入火繩槍、佛郎機、紅夷大炮三項先進技術和器物,用以抵禦愈演愈烈的南北邊患,甚至用以挽救瀕臨危亡的國家政權。

學界對於佛郎機和紅夷大炮已經有較為充分的研究,對於鳥銃的研究則稍顯薄弱。

既有研究重點在於對其引進路徑的論述,集中於對西番說和倭夷說的比較和剖析,對日本來源的詳解,以及對多個層面、時間和多種途徑傳入情況的細究,均做出了出色的研究。

但是,對鳥統在傳入中國後的歷史圖景的勾勒(明代鳥銃技術譜系和脈絡)和歷史斷面的剖析(鳥銃在明代戰爭中的作用和影響)則還有進一步探究的空間。

一、鳥銑彈藥技術的理論化

在與樓寇的戰爭中,明軍感受到對方不僅有精良的樓銑作為利器,而且其彈藥技術也屬一流【師律】載矮制火銑,其藥極細,以火酒漬制之,故其發速。

又人善使,故發必中。中國有長技而制之不精,與無技同謂。樓銑發每無聲,人不及防,類能洞甲貫堅。

鉛子之利,在於合藥之方,體現了鳥銑藥方對於其射擊精準的重要性。

處於抗倭戰爭最前線的戚繼光在【紀效新書】中不僅介紹了鳥銑的結構與制作方法。

而且還詳細解說了制鳥銑火藥之方,這個方子成為日後明軍對外戰爭和明代兵書依據的主要技術標準:硝一兩,磺一錢四分,柳炭一錢八分。

通共硝四十兩,磺五兩六錢,柳炭七兩二錢,用水二鐘,椿得絕細為妙。秘法:先將硝、磺、炭各研為末,照數兌合一處,用水二碗,下在木柏,木桿椿之。

若椿幹,加水一碗,又椿,以細為度。至半幹,取出日曬,打碎成豆粒大塊。此藥之妙,只多椿數萬桿也。

若添水椿至十數次者,則將一分堆於紙上,用火燃之,藥去而紙不傷,如此者不敢入銳矣。

只將人手心擎藥一錢,燃之而手心不熱,即可入銳。但燃過有黑星白點,與手心中燒熱者,即不佳,又當加水椿之,如式而止。

對於中國的南北方以及土耳其、日本制藥之法的差別,根據氣候條件的不同,在鳥銑上頗有造詣的趙士禎給出了專業的分析:

今日制藥,能以磺炭分量,斟酌損益,求合燥濕之宜,以適南北之用。南方卑濕氣潤,磺炭稍增。北方高炎氣燥,磺炭稍減。

西方氣燥,嚕密每料用炭六兩,用磺二兩。海中氣潤,日本用炭六兩八錢,用磺二兩八錢。

這些知識在清朝的【防守整合】中得到了繼承和發展「又方,硝十兩,磺七錢,柳炭一兩七錢,刺桐炭尤妙,如用於北方,炭磺各減二錢。

鳥銑采用單個鉛子作為發射物,以精度較高的鍛造技術制造高倍徑的槍管,並仔細研磨鉛子,使銑管壁與鉛子間的遊隙十分細小,免去了木馬子的設計。

鉛子大小要與銑口大小相應,子大而銑口小會導致子入不深,火藥燃燒後作用於鉛子的時間短,鉛子出口便落。

子小而銑口大會導致火藥先鉛子而瀉,鉛子發而無力,或者鉛溶於藥內,成為虛發。

戚繼光在【概效新書】中提出了鉛子和發藥均為三錢的標準,而且銑口也以可容三錢鉛子為準,子輕則藥減,子重則藥增」。

在明代諸多兵書中記載的標準都是三錢,顯示出這是經過實戰經驗總結出的一個比較科學的標準。

原因正如【紀效新書】中所記載的,「若再加,口大子必重,子重藥必多,則手不能持定。口小、子小、藥少,則無力而不能射遠」。

二、鳥銑形制的改進

經過明朝與葡萄牙、日本、鄂圖曼(土耳其)的一系列軍事沖突和技術交流,更多的軍事將領、文官士人接觸和掌握了鳥銑技術,並根據中國的實際情況進行了一系列本土化改進。

促進了明朝鳥銑技術的大發展。

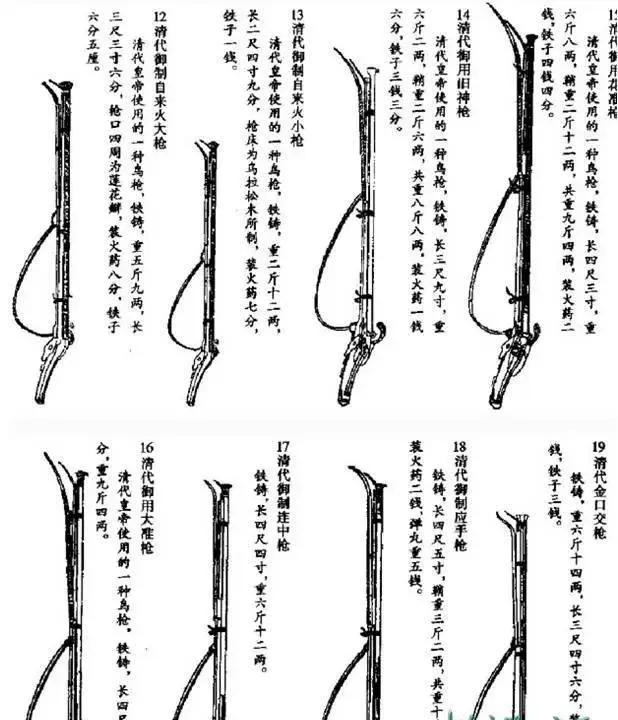

一方面是鳥銑與佛郎機的雜糅,將鳥銑的銑管細長、射擊精準、無點火之誤和佛郎機的子銑更叠無裝藥之誤、發射迅速的技術優勢相結合, 以掣電銑和子母銑為代表(圖1)。

【神器譜】所載掣電銑長六尺許,重六斤,前用溜筒後著子銑,子銑各有火門。

子銑腰間用一銅盤壓住,盤上打眼為照門。子銑長七寸,重一斤,用藥二錢四分,彈二錢。

所載子母銑,指出鳥銑管長裝藥不速,乃易以子銑,惟管後不結螺絲底,仿照佛郎機銑式開作鐵槽,謂之母銑。自槽後至管端長四尺二寸,重六斤。

子銑一樣四個,每個重一斤,長七寸,上有小鐵牌作拿手,中開小眼,與前照星對準。遇放時,四子輪裝,即放至百銑,其子不熱,萬無爆炸之失。

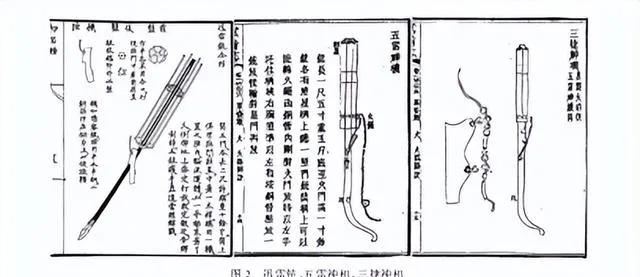

另一方面是鳥銑與三眼銑的雜揉,增加鳥銑一次性發射彈丸的數量進而促進其在三眼銑占據統治地位的北方推廣,以迅雷銑和五雷神機為典型(圖2)。

迅雷銑有筒五門,各長二尺,總重十余斤,筒上俱有照門、照星。中著一木桿,總用一機,置之匣內,輪流運轉。

迅雷銑是一種較為復雜的多管鳥銑,但是在兵書上較少提及,顯示其並沒有成為一種普遍的實戰利器。

趙士禎還研制了翼虎銑,重五斤,三筒長一尺三四寸,用藥二錢,鉛彈一錢五分。

復雜的結構和實際操作的難度影響了它們的普及率,後世所用的依然是作為主流的單管鳥銑。

五雷神機和三捷神機同屬多管火器,每位用人二名,每發用藥二錢,鉛子一枚重一錢五分,遠一百二十步。

各鎮所用火器惟三眼槍最勝,一器三發可以備急,然多而不準。樓奴鳥銑前後星門對準方發,極稱利器,然準而不多,一發後旋即無用。

今酌量於二者之間,制為二器。前後星門一準樓奴鳥銑,而加以三眼五眼,平放一百三十步。

在此之外,其他地方軍事將領對鳥銑也進行了一些改進,並在小範圍內產生了一些影響。

如【戰守全書】記載「近日鳥銑亦有之子有九,名九龍槍」(這一新式火器由明末武舉進士藍守素在四川都指揮使任上,於崇禎八年(1635)創設,並在攻防戰中取得實效。)

由此,其他地方也開始仿制這種火器。

三、發火裝置的改進與大鳥銑的閃現

明代鳥銑發火裝置的技術進步主要有二:

一是明末軍事專家畢愈康在【軍器圖說】中提到的自生火銑,將龍頭改造訊息,令火石觸機自擊而發,藥得石火自燃,風雨不及飄濕,緩急皆可應手。

這是明代可見的唯一確切的燧發槍的發明和記載,但是尚無其他史料支撐。

二是趙士禎在【拼申器譜】中提到的在嚕密銑基礎上改造而成的合機銑,銑帶床共長五尺,重七斤半,陰陽二機。

陽發火陰啟門,對準之時即有大風不怕吹散門藥,海上塞外自此鳥銑無有臨時不發之患。

對嚕密鳥銑的發火裝置配圖時也采用了這種轉輪結構,顯示了火器技術知識體系在軍事技術家之間的傳遞和承繼。

李約瑟認為這是輪發機,它的作用不是像燧發槍那樣產生火花,而是把火繩向前推至火門洞。

這些發火裝置的改進,減少鳥銑受到風雨天氣的影響,作戰的便利性和適宜性有所提高。(圖3)

明代中後期,隨著萬歷援朝禦樓戰爭的進行和東北邊患的日益嚴重,威力更大的大型鳥銑被屢屢提及【兵錄】載「大鳥銑身長四尺,筒亦以鉆鉆之,以木為柄,用鐵做半圓。

下總一鐵柱,給在銑木柄中央,復用木直豎受鐵柱,左右顧盼,照準施放,亦用火草撥珠。平放二百步,仰放一千步。」

大鳥銑一般用一兩二錢至一兩六錢的鉛彈,彈作三分,用藥只二分。比如彈重一兩二錢,作三分,用藥二分,只八錢。這樣的彈藥量和射程,是之前的鳥銑不可比的。

趙士禎研制的鷹揚炮,有佛郎機之便而準則過之,有大鳥銃之準而便則過之。

其銑機、床、照星一如嚕密規制,重二十七八斤,或三十斤。子銑五,各有火門。藥一兩,鉛彈一兩。

此外【神器譜】中還提到了九頭鳥,號稱是絕大鳥銑,重二十余斤,用藥一兩二錢,用大彈一個、小彈錢許者九個,尤宜夜戰。

對於大鳥銑的用途,徐光啟指出,「凡守城除神威大炮外,必再造中等神威炮及一號二號大鳥銑,方能及遠命中,至戰陣中,大炮絕不可用,尤須中銑及大號鳥銑。」

其原因就在於,對敵作戰的過程中,對方多明光重愷,而鳥銑之短小未能洞貫。因此需要造大號鳥銑,才可洞透鐵甲。

徐光啟的奏疏多次提到大鳥銑,顯示它在明朝後期成為明軍一種使用頻率比較高的火器,而且可以起到大型銑炮無法起到的作用。

明末直接從葡人所在的澳門引進的鷹嘴銑屬於西洋大型火繩槍,【守圍全書】載:崇禎元年七月,兩廣軍門李逢節奉旨赴獸取銑取人,謹選大銅銑三門,大鐵銑七門,鷹嘴銑三十門。

回經過仿制,明軍掌握了鷹嘴銑的制作方法,如徐光啟在崇禎三年為了造式訓士,便造成鷹嘴銑四十一門,鳥銑五十六門。

此外,兩廣總督王尊德還仿制了西洋斑雞銑,並解運赴京二百門,徐光啟計劃在此基礎上再仿造二百門,大鳥銑的傳播和使用逐漸成為常態。

對於明代鳥銑技術譜系,可列示意如圖4。

四、鳥銑技術在戰爭中的試煉

鳥銑技術在明朝主要由東南沿海的抗樓戰爭而擴充套件開來,在戰爭的試煉中,南北方之間呈現出不同的發展態勢,並形成了「鳥銑宜南不宜北,三眼銑宜北不宜南」的技術分野。

南方無論是在鳥銑制造還是在鳥銑參與戰爭方面都發展的較為成熟。

技術外溢的表現在於,隆慶年間譚綸、戚繼光、俞大酞等抗樓將領北上整頓薊遼防務之後,鳥銑試圖在北方占據主要地位。

在此之後的明清鼎革戰爭則是中國歷史大變局中的重大事件,作為戰爭中最重要的個人作戰火器,鳥銑技術從明之長技轉變為明與後金(清)共有,最終大鳥銑成為發展主流。

(一)鳥銑技術在東南沿海的成熟

鳥銑技術在東南沿海的傳播,主要涉及在軍隊中的使用,民間、地方、官方均有記載。

如嘉靖三十六年(1557)六月,樓寇入犯淮安廟灣,被明軍用鳥銑打沈樓船二十余只,傷死樓賊無算。

三十八年(1559)五月,明軍平江北,鞏固了勝利成果。

可見,鳥銑作為一種制敵利器在明軍的對外作戰中已得到較多套用,這種技術隨著戰爭的進行而逐步成熟。

在與樓寇作戰的過程中,明軍掌握了不少鳥銑的運用之法。他們認識到鳥銑「雖三放銑熱不可再放,若每人以布數尺用水打濕,三放之後,以布濕銑,可以長放不歇。」

而且,他們還掌握了一些抵禦鳥銑射擊之法,如明軍俘獲原籍廣東揭陽的日本贅婿李七師,掌握了鹽水漬絮被可障鳥銑的方法。

但是,明軍與樓寇在鳥銑技術方面的差距不僅僅是器物方面的,士兵的心理素質和鳥銑使用的熟練程度甚至是更重要的。

對於鳥銑的實戰,鄭若曾指出短兵相接乃樓奴所長,今鳥嘴銑反為彼之長技,而我兵鳥銑手雖多不能取勝。或鉛子墜地,或藥線無法,手掉目眩,仰天空響。

明軍一直倚靠大中小型多種火器協同作戰,來彌補自己在鳥銑技術及實戰方面的劣勢。

但是,經過經久的戰爭試煉,明軍在鳥銑制造和使用方面有了實質性的進步,這一點成為日後南兵的優勢和技術特色所在,一直持續到明末。

萬歷十年(1582),工科左給事中李熙在【陳末議以裨戎務疏】中指出:佛郎機、鳥銳二器,往往用於浙福廣東沿海地方,帷彼處工匠慣造得法。

南匠之慣造二銳,亦猶北匠之慣造弓箭、盔甲也……令浙省將每年造解弓箭等項軍器,今後只造解一半,其一半錢根改造鳥銳若幹門,逐年並解兵部,轉發京營套用,蓋以鳥銳浙江所造獨精也。

令福建廣東將每年造解弓箭等器,只造一半,其一半錢根改造佛郎機若幹門,逐年並解部,轉發京營套用。蓋以佛郎機乃閩廣工匠所造獨精也。

明朝所制鳥銑的威力也逐漸增加,「八十步之外能擊濕毯被二層,五十步之外能擊三層四層」。

在東北邊患日盛時,徐光啟也曾建議訪求閩、廣、浙、直精巧工匠,制作火器,並訪取其慣習火器者作速訓練。

南方工匠和南兵(尤其是浙江)成為明代鳥銑技術精良的代表,也成為明朝對內對外戰爭的殺手鐧。

經過多年的發展,鳥銑不僅在東南沿海的陸戰、海戰和守城作戰中皆被置於重要地位。

而且輪射之法已經得到套用。與西方已經非常成熟而且記載極多的輪射之法相比,中國的輪射之法記載較少。

戚繼光在訓練軍隊的過程中較多地用到了輪射之法,其【紀效新書】(十八卷本)提到‘賊至小百步之內,聽本總放銑一個,每掌號一聲,鳥銑放一層,連掌號五次,五層俱放畢」。

一些西方學者甚至認為,戚繼光在其著作中清晰地顯示出他對鳥銑的重視和按照輪射之法對鳥銑隊伍進行組織和訓練要早於歐洲和日本。

在其他一些文獻中,我們也可以看到對鳥銑輪射之法的記載【軍器圖說】載「夷虜最畏中國者火器也,惟慮裝放或滯,臨陣未必能應手耳。

今為輪班發銑之法,更番叠進,則連發竟日響不停聲,敵無不敗咖者矣。」

而且,在地方誌史料中也有新的發現,隆慶四年(1570),漳州府同知羅拱辰議呈戰守事宜「鳥銑放發不快,必須銑手眾多,更番叠進,圈有間歇,乃能制勝。此惟平原曠野為利

可見,輪射之法的套用,得到軍事將領和一些地方官員的關註。(圖5)

(二)鳥銑技術與北部邊防的鞏固

透過抗樓戰爭,明朝東南沿海歷練了一支紀律嚴明且戰鬥力強的軍隊,並出現了諸多擅長鳥銑和其他火器技術的軍事將領。

而鳥銑被視為禦敵長技,北人不習,北匠造作不如法,為南兵慣熟。

北部邊防的壓力使得明廷考慮將南將、南兵調往北部作戰,以期獲得實效。

抗樓名將譚綸的北上便是這一大背景下的重要舉措,他在出任薊遼總督後,於隆慶二年(1568)四月上疏:得弓箭不易發,從而改變明軍忌憚不敢戰的劣勢。

但是,這一狀況隨著戰事的進行而逐漸被打破,「近日東奴亦用火器,插酋亦有鳥銑四五千,皆我內地之奸人有以誨之。

萬歷三十八年(1610)四月,浙江道禦史王萬柞上【建酋悔禍非真乞救邊臣修備伐謀疏】,指出對方「舊夜制造盔甲,取中國匠鳥銑,火器歸彼矣」網。

而且,後金的盔甲精堅,徐光啟在奏疏中認為要想攻其堅甲,必用更加長大的鳥銑。這樣精利的鳥銑所需資費也更高,中價非四兩不可。

雖然明軍在火器技術上占據優勢,但是在與後金軍的戰爭中卻常處於下風。

鳥銑這種在南方得到充分發展的火器,即使經歷了薊鎮的練兵和改革,也依然沒能夠在北方成為實戰性極強的個人作戰火器,北兵不善鳥銑,臨陣作戰能力極差。

熊廷弼在【遼左情勢危急乞務求戰守長策疏】中指出「打鳥銑者,據地按膝,手戰戰然,半晌不得入鉛藥。及其發也,又東奔西向而不一中,一切器械皆朽鈍。」

自萬歷四十六(1618)年至天啟元年(1621),明廷發往遼東鳥銑六千四百二十五門。網〕如此數量巨大的鳥銑,卻因為北兵不善用而並沒有發揮出其應有的戰力和效果。

更為糟糕的是,在戰敗之際,數量巨大的鳥銑及其他火器被後金軍隊俘獲。在徐光啟的奏疏中有大量關於明朝晚期火器的論述,將鳥銑列為一種克敵制勝的利器。

但是,從其諸多奏疏中可以看出,直到崇禎朝,鳥銑在軍中的使用依然沒能夠實作普及,而且也沒占據主流。

將領和兵士們也未能做到對其熟練掌握‘虜之畏我者二:丙寅(1626年)以後始畏大銑,丙寅以前獨畏鳥銑。所見將士多稱未習,然習之非難事也。」

徐光啟認為,快槍夾把三眼槍之類,不及遠,不命中,且費藥費彈者,皆可盡棄不用。他認為鳥銑之法如果能教成萬人以上,再造大鳥銑萬門,以備城堵,則可以保證完全無患。

他建議城上舊用快槍夾把的鎮守之軍改習鳥銑,與城下援兵聲勢相應,可以成為禦敵長技。

徐光啟對於鳥銑的威力非常推崇,‘凡鳥銑之精者,一發必斃一賊,以小推大,以一推百,賊之不能支,亦易見矣。

所以然者,此器彈必合口,藥必等分,發必命中,不惟易於殘敵,兼用藥不多,易於防火故也。」

徐光啟的呼籲未能挽救明朝的敗勢,後來隨著後金的威脅增大,著力訪求紅夷大炮和制西銑之法,因此註意力也發生了轉移。

再加之明朝後期更看重大型火器的作用,而輕視個人作戰火器的威力,也是鳥銑技術及其普及程度都沒能夠得到提升的一個重要原因。

這一點與日本不太相同,日本更重視個人作戰火器,稱之為「鐵炮」,在萬歷時期的援朝禦樓戰爭中就可以看出,樓人以鳥銑取勝,明朝以大型火器取勝。

五、中西比較視野下的明代鳥銑技術

歐洲第一批火繩槍在1450年左右出現,此類火器的種類和數量在15世紀的最後30年裏激增。

火繩槍在實戰中無法形成連續性的火力,其在裝填彈藥的過程中是最脆弱的時候,需要同類或其他類別的武器對其進行保護。

與鳥銑在中國北方的境遇類似,火繩槍剛在歐洲出現的時候,其影響並沒有超過攻守城作戰中的首選利器—十字弓(crossbow)。

火繩槍被視為與十字弓作用類似的武器使用,歷史地位也相當。

而且,長矛在火繩槍出現的時代也占據重要地位,長矛兵在戰爭中的關鍵性作用無可替代。但是,在其後的歷史行程中,火繩槍取得r長足的進步。

16世紀初,歐洲軍隊中火繩槍兵與長矛兵的比例為1:4,到16世紀末則達到了1:1。

針對火繩槍射速較慢的缺點,16世紀的中國和歐洲走向了不同的技術路徑。歐洲透過陣型訓練和發展齊射技術來解決。

明代軍事技術家也很重視齊射技術,但是他們更多地把註意力集中在改進鳥銑的結構上,透過子銑的輪番更叠(如掣電銑),或者透過發展多管鳥銑(如迅雷銑)來提高鳥銑的射速。

16世紀20年代,十字弓基本結束了戰爭舞台。

而意大利戰爭(1494-1559)中法國對陣西班牙的兩次失敗(1522年法國僱用的瑞士長槍兵和1525年法國騎兵的慘敗)則是火繩槍在戰爭中起到決定作用的標誌性事件。

此後,以火繩槍為主導的陣法及其防禦設施的構建,成為歐洲戰爭的模式化特征。

到17世紀初,一個有經驗的火繩槍手可以做到每2分鐘一發。對於如何解決兩次射擊之間的遲滯性和敵方騎兵疾馳而至之間的矛盾,以形成連續性的火力。

最早提出「齊射」戰術的是荷蘭指揮官—拿騷的威廉·路易斯(WilliamLouis,1560-1620)和莫裏斯(Maurice,1567-1625)伯爵。

在他們1594年的通訊中對這一戰術進行了設想(圖6)。

最開始的齊射戰術要有10排的火繩槍手進行輪射,才能形成連續的火力,而到後來的17世紀20年代,瑞典的軍隊已經達到只要有6排火繩槍手即可的水平。

火繩槍兵的輪射與長矛兵的配合,引發了歐洲各國的步兵革命,突破了代表中世紀傳統的騎兵作戰方法。

導致了社會階層的變動,實作了從「火藥革命」向「軍事革命」和「社會革命」的轉變,火繩槍在其中起到了牽一發而動全身的關鍵性作用。

而在以明朝為代表的東亞世界,則主要停留在「火藥革命」的階段網,「軍事革命」和「社會革命」在西方崛起壓倒東方進而稱霸全球的18,19世紀才發生。

日本的明治維新、清末的洋務運動等皆是此歷史行程的滯後性回應。雖然也有學者認為戚繼光在中國掀起了以步兵革命為標誌的軍事革命網,但是顯而易見,這種戰術並不是普適性的。

這種齊射輪換、熱兵器與冷兵器相配合的陣法,在戚繼光、俞大酞、譚綸等操練的軍隊中得到較為熟練的運用,但並未成為明軍作戰的通用模式,其影響較為有限。

火繩槍的出現引發的軍事革命和社會革命,與地理大發現等要素結合在一起,構成西方世界興起這一重要議題的重要組成部份,其發展已超出單純的器物和技術層面的影響。

成為科技與社會研究議題中的一個重要案例。但是,與之對應的明代鳥銑技術的發展則顯得較為單一和薄弱,它對中國的軍事和社會沒有像在歐洲國家掀起的那種革命性影響。

它的影響集中在器物和技術層面,而且,在明代個人作戰火器中也未能形成壓倒性優勢,不得不與三眼銑等中國傳統火器並肩而立。

而且,明代中國的傳統較為重視中型和大型火器,將主要註意力集中在佛郎機和後來引進的紅夷大炮上面,相對而言,對鳥銑這一先進的個人作戰火器關註較少。

在器物和技術層面,明代的軍事成就卓越,先進的佛郎機和鳥銑技術嫁接而來的新式火繩槍。

以及結合南北方傳統(北方重三眼銑,南方重鳥銑)的多管火繩槍,均構思精巧,設計合理,頗具實效。

相比而言,西方重視齊射輪換的操練和加快火繩槍的射擊速度,進而形成連續性火力,而對火繩槍的銑管結構鉆研較少,這與明代中國的關註點恰好相反。

但是,西方對發火裝置的關註卻是一貫的(火繩槍本身便是發火裝置革命性改進的產物),1530年出現鋼輪點火裝置,1550年出現燧石點火裝置。

在17世紀火繩槍作為歐洲步兵武器標配的地位逐漸被燧發槍(flintlock)取代後,中西火繩槍技術則形成了較大的差距,以中國為代表的東方世界遠遠落後。

火繩槍這一技術器物見證的,正是中西軍事大分流的啟幕。(圖7)

六、結語

明朝的火繩槍有葡萄牙、日本、土耳其三個技術來源,在其互動影響之下,形成了明代鳥銑技術的知識譜系。

包含了與佛郎機雜揉、與三眼銑雜揉、大型化、發火裝置的改進這四個方面的發展,以及與之相伴的彈藥技術理論化,呈現了明代個人作戰火器的最高水平。

明朝引進的三項火器技術和器物中,如果說佛郎機和紅夷大炮解決的是中大型火器技術的問題,那麽鳥銑則針對的是小型火器。

他們的命運不同,佛郎機和紅夷大炮引入中國後均成為貫通全國的主流火器。

但是鳥銑的影響力在南北方形成了鮮明的對比,在南方強勁而在北方疲軟,不得不與比它落後的三眼銑共享個人作戰主流火器的地位。

明代鳥銑技術的來源是多元的,其傳入和套用也是多樣化的。

從官方記載到文人筆記,在當代學者提及較多的幾個傳入、仿制的時間節點之前和之後,依然可以搜尋到一些鳥銑技術演化的銘印。

透過它們,我們可以看到一幅從多個剖面呈現鳥銑在明朝的傳播和流變的歷史圖景。

而且 ,「鳥銑」這一器物是綜合了葡萄牙、日本、土耳其三種火繩槍技術來源甚至還包含了其他技術來源之後所形成的多元技術綜合體。

我們現在已經很難分辨出明代史籍中某一處提及的鳥銑到底屬於哪種來源和傳統。

但是,其中影響最深的無疑是日本的樓銑傳統,因為與日本的戰爭(抗樓、援朝)最多。

在這樣的歷史語境下湧現出的一大批軍事將領或技術專家,如朱縱、胡宗憲、盧鎖、譚綸、戚繼光、俞大酞、趙士禎,以及後來的徐光啟等。

均是明朝鳥銑技術發展史上起到關鍵作用的重要人物。經過抗倭戰爭的試煉,鳥銑技術在東南沿海發展成熟,進而向北擴充套件,欲在北部邊防中起到重要作用。

隨後東北邊患愈演愈烈,發生明清鼎革之戰,隨著明軍的節節敗退,鳥銑從制敵利器轉而成為與彼共有的長技,不得不說這是一種歷史的諷刺。

清朝立國,中國火繩槍技術進入其發展的新階段。