文|申賦漁

大門外有一塊水泥地,顯得與周圍的一切都格格不入。驚蟄過後,我請了曾經幫我修整房屋的一位泥瓦匠來把它敲掉。

水泥地北邊靠墻,東、南、西三邊都是沒有整理過的土地。東邊長著一簇野薔薇和一棵芭蕉。南邊是一棵杜鵑,杜鵑也是野的。西邊這塊地就讓我操心了。這是兩百多平方米的一塊土地,一直荒著,除了雜草,什麽都不長。父親說好好一塊莊稼地,被人糟蹋完了。我不聽他的,我覺得它充滿生機。

春天剛開始,薺菜就鉆出了嫩芽,接著是酢漿草長出小小的圓葉,一簇一簇。點綴在它們中間的是黃鵪菜、石頭花、蘿蔔七,還有沿階草和蛇莓。父親幾年前栽的韭菜也稀落地長出了幾根。

雨水過後不久,這種隨意和諧的狀況忽然被打破。這是一種葉片細長,顏色嫩綠的野草。起先看起來還清新可人,可是很快就露出了野性。它四處蔓延,慢慢包圍了散淡自在的野菜野草,然後用力擠壓,很快就淹沒了一切。唯一還在跟它爭鬥的,只有酢漿草。這片田地,漸漸被分成了涇渭分明的兩股勢力。一個深綠粗野,一個嫩綠柔弱。現在,粗野的先頭部隊,已經插入了柔弱的那片嫩葉中間。不用多久,大概也會被它分割殲滅。

這個侵略性極強的家夥,名叫「加拿大一枝黃花」,有人給它起了一個反差很大的好名字,叫「黃鶯」。我不滿意它的蠻橫,隨手拔了兩棵。一拔,不由得大吃一驚。看起來無害甚至可口的東西,竟然長著粗壯結實的根系。長長的一條根,在地底下橫著向前瘋長。我一棵一棵地拔下去,終於停下手來。這片土地,已經完全被它占領了。其他偶爾生存下來的小草,只是在它的空隙間偷生。而這樣的空隙,也越來越少。

這片表面繁榮的土地,的確已經死了。我在泥土中發現了水稻、麥子、玉米、大豆的根,一些正在腐爛,一些依然堅硬。在「一枝黃花」到來之前,它的地力已經耗盡。「一枝黃花」又給了這塊土地致命一擊。

這片不大的荒蕪的地塊,它不被任何人在意,卻是我的全部。它可以睡著,卻不能死去。土地的死亡,是所有事件裏最為可怕的。土地是一切生命的開始。即便是最小的一塊土地,裏面也包含著一種神秘而巨大的力量。

第二天一早,我開始拔除「一枝黃花」。工作了六個小時,我腰酸腿痛,已經不能再繼續。我絕望地發現,「一枝黃花」的根系,已經成了一個不可清除的網絡。它在泥土之下,它在泥土之中,它和泥土纏結為一個整體。它綁架了泥土,同時讓泥土窒息。

在發現可怕的「一枝黃花」之前,我就約好了東村的泥瓦匠,請他來把我門外的水泥地拆了。水泥底下的土地是無法呼吸的。當他揮動大鐵錘開始工作的時候,我才醒悟到,水泥底下的這塊土地,是「一枝黃花」唯一沒能攻占的地方。水泥拆除之日,就是「一枝黃花」占領之時。

聽到我唉聲嘆氣,泥瓦匠停住大錘。

「耕一耕就好。」他看了看被我弄得一片狼藉的田地。

第二天一早,我才起床,泥瓦匠就來了。他騎著電動車。他的兒子騎著三輪電動車。車上放著一柄鐵犁。這柄像是從摩崖石刻上取下來的鐵犁,就是解放我這塊土地的神秘武器。

鐵犁的形狀很奇怪,像一柄巨大的魚鉤。兩根長長的木柄,泥瓦匠左右手各抓一根。木柄呈銳角在前面交會,交會處是鐵的犁頭。犁頭像一支雪亮的鐵鉤,深深地紮進泥土。泥瓦匠握住兩根木柄,腰上背著一根系在木柄上的皮帶,往後倒退著行走,用力拉著這柄鐵犁。

泥土一壟一壟地被犁開。已經開花的薺菜,能吃出酸味的酢漿草,父親栽下的幾株韭菜,還有滿地的「一枝黃花」,全都被連根犁起。泥瓦匠的兒子拎著一只蛇皮口袋,在泥土中撿拾著「一枝黃花」的根。

泥瓦匠的兒子是個時尚青年,頭發染成了低調的黃色,穿著一件瘦身的白襯衫,一條做舊的藍色牛仔褲,腳上是一雙白色的旅遊鞋。我擔心他的鞋被新耕的泥土弄臟,讓他站到水泥地上歇一歇,我去撿。他朝我笑一笑,低頭繼續撿著暴露在外的那些可惡的根莖。

「整天趴在電腦上。星期天,讓他出來動一動,接一接地氣。」泥瓦匠說。他的兒子在一家網遊公司工作,剛剛辭職回家了。

年輕人幾乎不說話。他的目光是柔和的,臉上帶著笑容。父親讓他做這做那,他都去做。然而在他的神情動作中,不是順從,而是寬容,或者是一種對和父親爭執的不屑。

地耕完了,「一枝黃花」的根被塞了整整一袋。泥瓦匠交待兒子:「這個草厲害得很,不能沾泥,沾泥就活。你要放到水泥地上曬,把它曬死。」

兒子應答著,把犁放到三輪車上,「嗚」的一聲開走了。泥瓦匠搖搖頭:「你不要看他們年輕,從來沒吃過苦,不行。耕地、砸水泥,這些重活兒都做不了,不如我這個老頭。」

泥瓦匠還不是老頭,他屬豬,才五十歲。不過頭發已經花白,臉上有許多斑點和皺紋。他的身體很壯實,也因此吧,他對以後的日子既焦躁又有信心。

「爛泥糊不上墻。」泥瓦匠說,「這麽大的人不談女朋友,工作也無所謂,什麽都不在乎,每天還快快活活。」

「一代人有一代人的活法。」我說,「等他們知道自己要什麽了,他們會做的。」

「有意思嗎?這樣有意思嗎?」泥瓦匠說,「不成家,不立業。」

泥瓦匠在村子裏有一幢三層的樓房,鎮上有一個小門面房。照理說應該能安居樂業,他還是一天都不肯歇。他一直在向我打聽,哪裏有更多的活兒。他說他什麽都能做。木工、瓦工、電焊、油漆、水電安裝,都行。

泥瓦匠不欠債,還給兒子備下了一筆結婚金。一家人衣食無憂,他還是恐慌,總要不停地忙。問他為什麽,他說不出。一天不出來掙錢,就慌得不行。他總是說:「我要苦錢啊,不苦錢怎麽行?」

兒子呢?兒子不問他要錢。對房子也不怎麽在意。對於這個忙忙碌碌的社會,他不覺得有多好,也沒有什麽不好,只是他活著的一個背景。與女朋友談一場戀愛,還不如打通一個好遊戲。

「他不接地氣,活在夢裏。」泥瓦匠說,「長多大他都不會過日子。我說你這不就是躺平嗎?他說躺平怎麽啦?躺平挺好。」

花了三天時間,泥瓦匠幫我把院子裏的田地全都平整好。他指導我,這裏種青菜,那裏栽西紅柿,那邊長茄子。靠墻支起一個架子可以長絲瓜。

「你把這塊地弄好,就不用買菜了。」他拎了一桶水在院子裏沖腳。地裏的活兒幹完之後,他光著腳在地裏走了幾圈。他說腳踩在泥土上舒服,走一走,接一接地氣。

泥瓦匠走了。我脫掉鞋襪,光著腳,在這新翻的泥土上來回走著。河邊的青草散著春日的清香,一群鳥兒歡鳴著,從岸邊楓楊樹的頂上飛過去。夕陽把剛剛長出新葉的楓楊的樹影,投在這褐色的土地上。土地也是新的。吹在臉上的風帶著泥土的氣息。

三十多年了,離開家鄉之後,我就沒有這樣踩在泥土上。這是真正的土地的感覺,新鮮、濕潤、溫暖,像剛剛勞動過的母親的手。

我不打算在這塊土地上栽種任何作物。它應該休息了。泥瓦匠答應給我送來幾袋草木灰,還要送我一盆蚯蚓。「有蚯蚓的地,才是活土。」他也承認這塊地已經奄奄一息。他說,活土才長莊稼。可是,土地並不是只用來長莊稼的。人們不停地在土地上收割和索取,「一枝黃花」這樣的野草編成網來掠奪,使它貧瘠、幹涸和枯竭。土地沈默不語,無聲地承載著這一切,可是它什麽都知道。

我赤著腳,站在新翻的土地的中央,四周安安靜靜。我的腳陷在泥土裏。松軟的泥土緊緊握著我。握著我的腳跟、腳心,和每一根腳趾。我像是從大地上長出來的一株野薔薇、一棵桂花或者河岸上的那棵楓楊。在泥土中,我重新聯結上了與大地的情感。我開始變得安靜。在我的心真正變得安靜的時候,大地將開口和我說話。它要比我們自己,更知道人類的命運。它知道一切生活於其上的生物的命運。

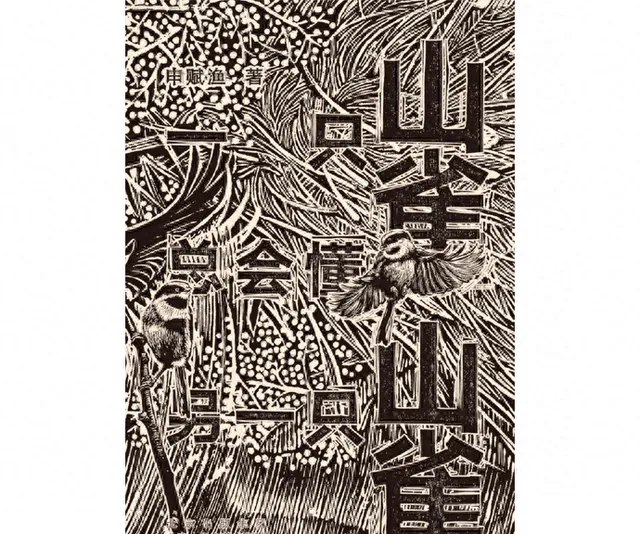

(本文摘選自【一只山雀總會懂另一只山雀】,內容有刪節,標題為編者所加)

【一只山雀總會懂另一只山雀】

申賦漁 著

新經典|北京十月文藝出版社

旅居法國十年後,作家申賦漁回到故鄉南京,住進當時已經殘破不堪的郊外居所。他一點點修整院落,看鳥、種花、結識鄉鄰,赤腳站上新翻的土地,去體會自然與人之間深切而隱秘的關系,感受大地之上萬物生靈的命運勾連。他將最近寫下的篇章結集出版為省思時代、療愈心靈的隨筆集【一只山雀總會懂另一只山雀】——「來到鄉下,你變成一只山雀,只希望能有另一只鳥兒和你好好說話,彼此什麽都懂」。